Стратегия развития субрегиональных узлов в Приволжском федеральном округе (на примере Пензенской области)

Автор: Горячев Игорь Николаевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена теме переструктурирования регионального пространства, которое заключается в создании субрегиональных узлов. В качестве примера рассмотрена Пензенская область.

Агломерация, город, планирование, расселение, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/170167449

IDR: 170167449

Текст научной статьи Стратегия развития субрегиональных узлов в Приволжском федеральном округе (на примере Пензенской области)

В настоящее время особую актуальность получило изучение регионального пространства

Российской Федерации, т.к. тенденция к регионализации становятся доминирующей во всем мире. Основу региональ-

Таблица 1

|

Субъект Российской Федерации |

ев Н 3 © о ев 3 © 5 |

ев ч В у а и ч 2 £ © £ св и |

© © 3 5 е |

3 ев В |

s §5 $5 ев 2 ill s 3 ° © н s ч y>g |

3 © © У |

3 © © © © у |

|

Республика Башкортостан |

Уфа |

4061,0 |

61,1 |

1077,7 |

26,5 |

21 |

9 |

|

Республика Татарстан |

Казань |

3822,0 |

75,9 |

1176,2 |

30,8 |

22 |

2 |

|

Нижегородская область |

Н.Новгород |

3289,8 |

79,1 |

1259,9 |

38,3 |

28 |

5 |

|

Самарская область |

Самара |

3213,3 |

80,3 |

1171,6 |

36,5 |

11 |

10 |

|

Пермский край |

Пермь |

2634,5 |

75,1 |

1013,9 |

38,5 |

26 |

7 |

|

Саратовская область |

Саратов |

2503,3 |

74,8 |

839,8 |

33,5 |

20 |

4 |

|

Оренбургская область |

Оренбург |

2016,1 |

59,7 |

556,1 |

27,6 |

12 |

8 |

|

Удмуртская Республика |

Ижевск |

1517,7 |

65,0 |

632,9 |

41,7 |

6 |

5 |

|

Пензенская область |

Пенза |

1368,6 |

67,8 |

519,9 |

38,0 |

10 |

3 |

|

Кировская область |

Киров |

1319,1 |

74,8 |

483,2 |

36,6 |

18 |

6 |

|

Ульяновская область |

Ульяновск |

1274,5 |

74,0 |

615,3 |

48,3 |

6 |

3 |

|

Чувашская Республика |

Чебоксары |

1243,4 |

59,8 |

464,9 |

37,4 |

9 |

5 |

|

Республика Мордовия |

Саранск |

818,6 |

61,3 |

298,3 |

36,4 |

7 |

1 |

|

Республика Марий Эл |

Йошкар-Ола |

690,3 |

64,3 |

257,0 |

37,2 |

4 |

3 |

Примечание. Данные по числу городов и городских округов могут отличаться от других источников в связи с тем, что учитывался, например, пос. Михайловский, закрытое административнотерриториальное образование в Саратовской обл., который имеет статус городского округа.

Расселение в Приволжском федеральном округе

ного пространства составляют города. Они наполняют, структурируют его, являются центрами развития и обслуживания близлежащих территорий.

Приволжский федеральный округ (ПФО) является типичным регионом РФ, в котором присутствуют все типы социальных отношений, характерных для современной России (традиционных, промышленных, инновационных). Данные о расселении в ПФО приводятся в табл. 1.

Основную массу населения в субъектах ПФО составляет городское население (около 70%). Около 36% всего населения субъекта проживает в его столице. Все столицы субъектов являются городскими округами. Во всех городских округах проживают 100–500 тыс. чел. Минимальное число жителей в город- ских округах ПФО равно 16 тыс. чел., и таких в нем два.

Автор не выявил никакой взаимосвязи между числом жителей, числом городов, городских округов, площадью территории субъекта. Процесс образования городов проходил исторически, под влиянием географических, политических, экономических факторов.

В ходе вторичного анализа статистических данных о числе городов в стране и численности населения, проживающего в них, за период с 1897 по 2001 г. 1 приходим к выводу, что население последовательно мигрирует в круп-

Опасен

Белинский

Камешкир

Рисунок 1. Карта Пензенской области

ные города. Население ориентируется на статус, работу, удобства и образ жизни, которые дают города. При этом наблюдается рост городов с числом жителей больше 500 тыс. чел. Это численность крупного города или столицы среднего субъекта федерации.

Таким образом, население концентрируется в столицах субъектов и крупных городах. Рост этих поселений в первую очередь происходит за счет жителей области. Часть из них учились в городах и остались там работать, часть переезжают из меньших городов в поисках высокооплачиваемой работы и пр. Некоторая часть вновь прибывшего населения уже адаптирована к городскому образу жизни, а некоторые переезжают из сельской местности, что влечет за собой сложности адаптации.

Города увеличиваются, включая в свой состав близлежащие территории с расположенными на них населенными пунктами. Некоторые из них в связи с увеличением численности населения получают статус миллионника со всеми преференциями. Бизнес, в свою очередь, осваивает новые территории. Но есть и проблемы, одна из которых заключается в переселении в город сельских жителей, которые несут свой быт и привычки в городской уклад. Также растет социальная, инфраструктурная и другие нагрузки на бюджет города.

Другой вариант в развитии городов – это образование агломераций (объединение посредством различных связей поселений). Наиболее распространенный вариант – взаимосвязь небольших поселений с крупными за счет трудовых связей. В этом случае жители городов-спутников работают в городе-центре, обслуживают городские нужды. При этом возникает маятниковая миграция, в ходе которой происходит перемещение трудоспособного квалифицированного населения, ассимиляция образовательного и культурного потенциала территорий. Отрицательным аспектом является возможность возникновения транспортных проблем из-за массовых перемещений.

А.Г. Фарков предлагает сформировать агломерационно-сетевую структуру расселения. При этом он ссылается на опыт США, Канады, Норвегии, где до 50–60% населения проживают в поселках и малых городах с численностью до 20–25 тыс. чел., расположенных в «зоне часовой доступности» от финансовых и деловых центров (городов). Данная структура, по его мнению, позволит стимулировать развитие экономики как крупных городов, так и регионов в целом [Фарков 2007: 59-70] .

Отметим, что в России существует своя исторически сложившаяся форма расселения, поэтому если и применять заграничный опыт, то с поправками на национальные особенности.

Таблица 2

Города Пензенской области

|

№ |

Город |

Население, тыс. чел. |

Расстояние до Пензы, км |

% от всего населения области |

Примечания |

|

1 |

Пенза |

519,9 |

0 |

38,0 |

более 500 тыс. чел. |

|

2 |

Кузнецк |

87,2 |

120 |

11,0 |

50–100 тыс. чел. |

|

3 |

Заречный |

63,9 |

– |

||

|

4 |

Каменка |

38,4 |

– |

8,6 |

20–50 тыс. чел. |

|

5 |

Сердобск |

34,5 |

109 |

||

|

6 |

Никольск |

22,3 |

112 |

||

|

7 |

Нижний Ломов |

22,2 |

106 |

||

|

8 |

Белинский |

8,4 |

– |

1,7 |

до 20 тыс. чел. |

|

9 |

Городище |

8,2 |

– |

||

|

10 |

Спасск |

7,3 |

– |

||

|

11 |

– |

– |

– |

40,6 |

проживают не в городах |

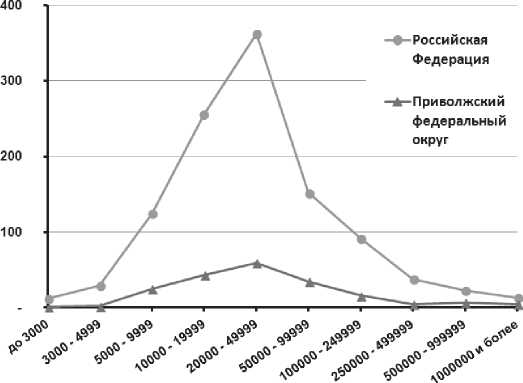

Рисунок 2. Распределение городов в зависимости от численности населения

По мнению В.Л. Глазычева, в регионах необходимо уделять внимание развитию «вторых» и «третьих» городов. Бум в развитии региональных столиц основывается на федеральных средствах, полученных после распределения в регионе. Вторые города развиваются при содействии крупного бизнеса, а третьи, как правило, – среднего и малого. Выделенение классов «вторых» и «третьих» городов позволит переструктурировать пространство регионов [Глазычев 2004].

Возьмем в качестве примера Пензенскую обл. Она в целом не является лидером субъекта ПФО и не относится к числу отстающих, представляет средний типичный субъект РФ. Ее карта приводится на рис. 1.

В Пензенской обл. расположены 10 городов. Три с численностью населения больше 50 тыс. чел. и четыре с численностью населения 20–50 тыс. чел. (см. табл. 2), а также три городских округа – Пенза, Кузнецк и ЗАТО «Заречный».

То, что в Пензенской обл. преобладают города с населением 20–50 тыс. чел., – это не особенность, а тенденция, характерная для ПФО и для всей России (см. рис. 2).

На рис. 2 в графическом виде представлено распределение городов по численности населения для РФ (всего 1 100 городов) и для ПФО (198 городов) 1 . В каждом случае преобладают города с населением 20–50 тыс. чел. От этого максимума кривые равномерно расходятся в сторону городов с большей и меньшей численностью.

Отметим, что 38,0% населения области сконцентрировано в ее столице.

Мы считаем, что это неправильная тенденция. Избежать этого позволит внедрение системы регионального планирования, которая обеспечит структурирование пространства региона и его развитие. Данная система включает:

– создание координационной структуры (цель которой – региональное моделирование и обмен опытом в данном направлении);

– исследование регионального пространства и городов (например, по методике Министерства регионального развития 2 );

– мониторинг эффективности (например, в соответствии с моделью Н. Колчиной [Колчина 2011: 19]).

Исходя из сетевого принципа и учитывая необходимость развития «вторых» и «третьих» городов, а также заселения территории и недопущения «обезлю-живания пространства», предлагается выделить субрегиональные узлы – точки роста, сеть которых заполнит пространство региона.

Субрегиональные узлы обеспечат дополнительный фильтр, ступеньку для миграционного потока в столицу субъекта и из нее. Сегодня 93% внутри-российских передвижений (миграции) аккумулирует Москва и Московская обл. 3 И если житель сельской территории учился в столице субъекта, где потом и работал, набирался опыта, вероятно, что следующим местом его жительства, учитывая желаемый уровень заработной платы, будет Москва или Московская обл.

На сегодняшний день узлами городской сети Пензенской обл., помимо города Пензы, могут быть Кузнецк, Нижний Ломов, Сердобск, Никольск. Они располагаются на расстоянии около 100 км от Пензы и исторически являются точками притяжения для населения близлежащих районов. И сегодня они должны стать центром притяжения для 40,6 % населения области (см. табл. 2), обеспечивать им образовательный и культурный рост, место работы.

Предпосылками роста указанных городов является, например, включенность в транспортные сети (конечно, это неоднозначный фактор, который, помимо экономического роста, также способствует оттоку населения), существующая производственная база и др.

Человеческий капитал (образовательный потенциал населения, трудовые навыки) является одним из трех активов экономического развития (см. методику, предложенную на очередной конференции ООН в 2012 г.), и его сохранение и приумножение в регионе путем развития субрегиональных узлов в современных условиях является более чем актуальной задачей.