Стратегия спутникового мониторинга содержания органического углерода в пахотных горизонтах почв России

Автор: Савин И.Ю., Прудникова Е.Ю., Виндекер Г.В., Соболев Н.С.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 123, 2025 года.

Бесплатный доступ

В мире накоплен достаточно большой опыт дистанционной оценки содержания органического углерода в почвах. Но, если не считать достаточно схематичных глобальных подходов, мониторинг на детальном уровне до сих пор имеет локальный характер, и построенные модели не могут быть экстраполированы на другие территории. Целью исследования было разработать стратегию унифицированного дистанционного мониторинга содержания органического углерода в пахотных горизонтах почв для всей территории России и провести ее апробацию. Стратегия опирается на анализ архивов спутниковых данных Landsat 8-9 OLI. Регрессионные модели (линейные или экспоненциальные) связи отражения открытой поверхности почв в ближнем инфракрасном диапазоне с содержанием органического углерода в пахотном горизонте почв, строятся на основе литературных данных и их параметры подбираются индивидуально для каждого выдела районирования страны, в качестве которого выступает геометрическая часть Единого государственного реестра почвенных ресурсов России. На основе моделей строится базовая карта содержания углерода в пахотных горизонтах почв за период пять лет. После этого на основе тех же методических подходов строится карта содержания углерода на конец текущего года. Сравнение карт позволяет оценить изменения в текущем году относительно базового периода. Демонстрация использования данного подхода проведена для двух контрастных выделов районирования в Тверской и Тульской областях России. Подход показал невысокую, но сопоставимую с аналогами точность для детектирования небольших изменений в содержании углерода (ошибка предсказания составила 0.8–1.0%) и позволил уверенно выявить участки с резкими изменениями. Предполагается, что точность моделирования будет ежегодно возрастать с накоплением полевых данных о содержании углерода в пахотном горизонте почв, а также с уточнением моделей в каждом выделе районирования. Подобный подход может быть использован для организации ежегодного дистанционного мониторинга изменения содержания углерода в пахотных почвах в рамках климатических проектов страны.

Содержание углерода в почвах, Landsat, мониторинг почв, пахотные почвы, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184472

IDR: 143184472 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-123-65-99

Текст научной статьи Стратегия спутникового мониторинга содержания органического углерода в пахотных горизонтах почв России

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *, e-mail: , **, ***, ****

Органический углерод почвы (ОУП) имеет основополагающее значение для устойчивости сельскохозяйственных почв, играющих важную роль в глобальном углеродном балансе. При этом одним из крупнейших резервуаров углерода на Земле является органическое вещество почвы (Ciais et al., 2013; Jackson et al., 2017).

Существующие методы мониторинга ОУП основаны главным образом на повторяющемся во времени отборе образцов почв по сетке. Затраты, связанные со сбором, подготовкой и хранением образцов почвы, и определением содержания углерода при прямых измерениях ОУП могут быть очень высокими. Дистанционные данные при этом рассматриваются как более дешевая и оперативная альтернатива прямым измерениям ОУП.

Опубликовано достаточно большое количество работ по дистанционной оценке содержания ОУП. Так в обзорной статье 2019 г. (Angelopoulou et al., 2019) по дистанционным методам для оценки ОУП указано, что за период 2008–2018 гг. по данной тематике было опубликовано 382 статьи (анализ проводился только для статей, включенных в базу данных Scopus). На примере 28 статей, которые в рамках данного обзора были отобраны для детального анализа, было показано, что в зависимости от сенсора и выбранного метода моделирования при использовании спутниковых данных R2 варьирует в диапазоне 0.23–0.67, RMSE – в районе 0.08–25.2

г·кг-1, RPD – в районе 1.1–2.6; при использовании аэрофотоснимков – R2 варьирует в диапазоне 0.25–0.89, RMSE – в районе 0.19– 8.7 г·кг-1, RPD – в районе 1.14–3.15. Следует отметить, что на момент выхода обзора была найдена только одна статья по использованию БПЛА для дистанционной оценки ОУП. Значение R2 для полученной модели составило 0.95, RMSE – 0.21 г·кг-1.

При этом речь идет, как правило, о дистанционных данных, полученных за определенный срок. Также есть отдельные работы по использованию разновременных данных для оценки ОУП. Так Guo et al. (2021) оценивали возможность оценки ОУП на основе временных серий спутниковых данных в областях с небольшим перепадом высот. При этом в зависимости от спутниковых данных и выбранного метода моделирования R2, по результатам валидации, варьирует в диапазоне 0.14–0.56, RMSE – в районе 0.2–0.33 г·кг-1, RPD – в районе 1.18–1.45.

В работе Dou et al. (2019) рассматривается моделирование ОВП в почвах равнины Соннен (Китай) по разновременным спутниковым данным. При этом R2 полученных моделей варьирует в диапазоне 0.57–0.76, RMSE – в районе 0.77–1.16 г·кг-1.

Преимущественно в рассмотренных выше работах содержание ОУП определяется напрямую – в результате моделирования связей между спектральной отражательной способностью (СОС) почв, полученной по дистанционным данным, и содержанием ОУП по результатам лабораторных анализов.

Также возможно картографирование содержания ОУП в рамках подходов цифровой почвенной картографии, когда спутниковые изображения и их производные используются в качестве одной из ковариат. Так вегетационные индексы, рассчитанные по спутниковым данным Landsat 5 TM, оказались наиболее важными параметрами при моделировании ОУП в естественных альпийских пастбищах на северо-востоке Тибетского нагорья в Китае (Yang et al., 2016). Mahmoudabadi et al. (2017) показали, что вегетационные индексы, включая NDVI, полученные по спутниковым данным, оказались более эффективными, чем отдельные каналы, при моделировании почвенных свойств, включая ОУП. Однако Schillaci et al. (2017) в полупустынном средиземном регионе обнаружили, что панхроматический канал Landsat 7 ETM+ оказался более эффек- тивным при моделировании ОУП, чем NDVI. Kalambukattu et al. (2018) использовали спектральные индексы, рассчитанные на основе данных Landsat 8 совместно с топографической информацией для моделирования содержания ОУП и других питательных веществ.

В обзорной статье Lamichhane et al. (2019), посвященной использованию подхода SCORPAN при картографировании ОУП в рамках цифровой картографии почв, указано, что за период с 2013 по 28.02.2019 гг. по данной тематике было опубликовано 120 статей (анализ проводился для англоязычных статей, включенных в Scopus и WoS).

Однако все рассмотренные выше работы предполагают “разовое” определение содержания ОУП, которое может потенциально использоваться как точка отсчета для отслеживания изменений количества ОУП в рамках его мониторинга, но не решает саму проблему мониторинга.

Ряд работ, упоминающих мониторинг почвенного углерода с помощью дистанционных данных, также предполагает “разовое” определение ОУП и рассматривает получение моделей, описывающих связи между СОС и анализируемым свойством, с потенциальной возможностью повторного применения этих моделей.

Например, Rosero-Vlasova et al. (2019) рассматривают моделирование содержания органического вещества почв на основе лабораторных данных о СОС почвенных образцов, отобранных в районах лесных пожаров и заброшенных земель в провинции Арагон на севере Испании. Для моделирования используются такие методы, как CCR-SD (регрессия скоррелированных компонентов с пошаговым отбором переменных) и PLSR (регрессия частичных наименьших квадратов).

Shen et al. (2022) упоминают локальный мониторинг почвенного углерода. При этом в статье они главным образом рассматривают применение глубокого обучения с переносом опыта (deep transfer learning) для локализации спектроскопических моделей, полученных на основе крупных спектральных библиотек (на национальном уровне).

Таким образом, на настоящий момент накоплен достаточно большой опыт дистанционной оценки содержания ОУП. Но, если не считать достаточно схематичные глобальные подходы, мониторинг на детальном уровне до сих пор имеет локальный характер, и построенные модели не могут быть экстраполированы на другие территории.

Цель исследования состояла в разработке стратегии унифицированного дистанционного мониторинга содержания органического углерода в пахотных горизонтах почв для всей территории России и в ее апробации.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Стратегия дистанционного мониторинга содержания органического углерода в пахотных почвах

Анализ научных публикаций показывает, что оценка содержания ОУП по дистанционным данным в настоящее время возможна только для пахотного горизонта. Модели связи содержания органического углерода в пахотном горизонте почв со спецификой изображения их открытой поверхности должны быть региональными. Построение качественных глобальных моделей на данном этапе развития науки практически невозможно. Это связано с тем, что на отражательную способность поверхности пахотных почв может оказывать влияние не только содержание органического вещества, но и другие свойства почв, такие, например, как содержание легкорастворимых солей, карбонатов, особенности минералогического состава почвы и т. п. Именно поэтому оценка содержания органического углерода в пахотном горизонте почв должна опираться на районирование, в выделах которого перечень других свойств почв, потенциально способных влиять на спектральную отражательную способность их поверхности, априори известен.

Оптимальным для территории России на данный момент выглядит использование в качестве подобного районирования контурной части Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (ЕГРПР, 2014).

Для каждого выдела подобного районирования (по сути – выдела ЕГРПР) строится базовая карта содержания органического углерода в пахотном горизонте почв, которая является стартовой точкой дистанционного мониторинга данного компонента баланса углерода. Для построения такой карты используется спутниковая информация за последние 3–5 лет.

На основе базовой карты содержания углерода в пахотном горизонте почв осуществляется его ежегодный дистанционный мониторинг. То есть, каждый год на основе спутниковых данных в рамках вышеизложенной стратегии проводится создание новой карты содержания углерода в пахотных горизонтах почв, и ее разница с базовой картой используется как карта изменений в содержании углерода в пахотном горизонте в текущем году относительно базового уровня.

Таким образом, многолетняя динамика содержания углерода в пахотном горизонте почв определяется на основе анализа временных рядов изображения открытой поверхности почв на спутниковых данных.

Регион исследования

Апробация стратегии проводилась на примере двух почвенных выделов Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (ЕГРПР, 2014). Первый почвенный выдел (“Богословское”) площадью 283 199.5 га включает в себя тяжелосуглинистые и глинистые светло-серые лесные, серые лесные и темно-серые лесные почвы. Он охватывает Московскую, Тульскую и Рязанскую области (рис. 1а). Второй почвенный выдел (“Эммаусс”) площадью 93 627.8 га включает в себя дерново-подзолистые иллювиально-железистые почвы и находится на территории Тверской области (рис. 1б).

Подбор и подготовка спутниковых данных

Для почвенных выделов “Богословское” и “Эммаусс” было отобрано по 9 сцен Landsat 8-9 OLI (продукт Landsat Collection 2 Level-2) за период 2017–2022 гг. (табл. 1) для построения базовой карты содержания органического углерода. Для построения карты содержания ОУП за 2023 г. для почвенного выдела “Богословское” было отобрано 4 сцены, для почвенного выдела “Эммаусс” – 3 (табл. 1).

Продукт Landsat Collection 2 Level-2 содержит атмосферно скорректированные данные missions/landsat-collection-2), поэтому дополнительной коррекции спутниковых данных не требовалось.

а)

б)

Рис. 1 . Географическое расположение тестовых почвенных выделов (границы выделов показаны красным цветом): а) “Богословское”, б) “Эммаусс”.

Fig. 1. Geographical location of test soil units (boundaries of units are shown in red color): a) “Bogoslovskoye”, б) “Emmauss”.

Таблица 1. Отобранные для анализа сцены Landsat 8-9 OLI

Table 1. Selected for analysis Landsat 8-9 OLI scenes

|

Номер п/п |

Path/row |

Cрок съемки |

Наличие облаков (% от площади сцены) |

|

“Богословское” |

|||

|

1 |

178/022 |

17/04/2021 |

61.1 |

|

2 |

178/022 |

10/10/2021 |

<1 |

|

3 |

178/022 |

22/05/2022 |

12.3 |

|

4 |

178/022 |

14/11/2022 |

11.3 |

|

5 |

177/022 |

07/04/2020 |

<1 |

|

6 |

177/022 |

10/04/2021 |

10.7 |

|

7 |

176/022 |

02/05/2020 |

23.5 |

|

8 |

176/022 |

23/09/2020 |

<1 |

|

9 |

176/022 |

12/08/2022 |

<1 |

|

10 |

177/022 |

23/09/2023 |

<1 |

|

11 |

177/022 |

08/04/2023 |

7 |

|

12 |

178/022 |

30/09/2023 |

<1 |

|

13 |

178/022 |

17/05/2023 |

<1 |

|

“Эммаусс” |

|||

|

1 |

179/020 |

07/09/2018 |

1.3 |

|

2 |

179/020 |

10/09/2019 |

27.7 |

|

3 |

179/020 |

10/05/2021 |

0 |

|

4 |

179/020 |

19/04/2022 |

1.6 |

|

5 |

179/020 |

25/08/2022 |

<1 |

|

6 |

180/020 |

16/10/2018 |

23.1 |

|

7 |

180/020 |

08/10/2021 |

0 |

|

8 |

180/020 |

18/04/2022 |

<1 |

|

9 |

180/020 |

11/10/2022 |

<1 |

|

10 |

179/020 |

16/05/2023 |

<1 |

|

11 |

179/020 |

25/09/2023 |

42 |

|

12 |

180/020 |

28/09/2023 |

7.8 |

Для маскирования облаков и их теней при их наличии использовался файл с оценкой качества в пикселе – QA_PIXEL. Расшифровка значений, представленных в данном файле, приведена в соответствующем руководстве .

Выделение открытой поверхности пахотных почв

В качестве критерия отделения открытой поверхности почв от растительности для большинства сцен использовался NDVI. Пороговое значение, отделяющее открытую поверхность почвы от поверхности с растительностью, варьировало в диапазоне от 0.3 до 0.48 в зависимости от сцены. Маскирование населенных пунктов проводилось для почвенного выдела “Богословское” в основном на основе индекса MBI (Nguyen et al., 2021). Пороговое значение составило 0.27. Для почвенного выдела “Эммаус” использовались векторные маски населенных пунктов, дорог и водных объектов.

Создание базовой карты содержания органического углерода в пахотном горизонте почв

Для создания базовой карты содержания органического углерода использовался ближний инфракрасный канал Landsat 8-9 OLI. Этот канал съемки считается наиболее информативным для детектирования содержания углерода в поверхностном слое почв (Datta et al., 2022; Jin et al., 2024). Это также подтверждается и результатами наших собственных экспериментов (Грубина и др., 2020; Прудникова и др., 2023). Для каждого анализируемого выдела процедура выглядела следующим образом. Сначала для всех выбранных сцен в ближнем ИК канале были замаскированы пиксели, не относящиеся к открытой поверхности пахотных почв. Затем для пикселей, относящихся к открытой поверхности почв, определялось среднее, минимальное, максимальное значение отражения в данном канале за анализируемый период, а также стандартное отклонение. Для исключения попадания выбросов, если в пикселе отражение не попадало в диапазон “среднее ± 2 стандарт- ных отклонения”, оно не учитывалось при определении минимума и максимума для этого пикселя. Также проводилась корректировка карты средних значений отражения в ближнем ИК канале.

После чего для анализируемого выдела районирования определялось минимальное и максимальное отражение в ближнем ИК канале. Полученные значения использовались для моделирования содержания органического углерода. При этом считалось, что при минимальном отражении содержание органического углерода находится на таком уровне, когда органическое вещество полностью обволакивает минеральные зерна (6% и выше), а при максимальном – содержание органического углерода близко к 0% (например, участки выхода почвообразующих пород или безгу-мусного горизонта почв на поверхность).

В нашем подходе анализируются два варианта регрессионной зависимости между отражением в ближнем ИК диапазоне и содержанием органического углерода: 1) линейная; 2) экспоненциальная. Это обусловлено тем, что именно эти два вида зависимости наиболее широко используются в научной литературе. Линейная модель достаточно часто и успешно использовалась в разных исследованиях при построении локальных моделей для определения содержания органического вещества и органического углерода (Datta et al., 2022; Jin et al., 2024). В то же время в ряде исследований было показано, что на больших территориях на разных почвах на территории России оптимальная зависимость имеет экспоненциальный вид (Орлов и др., 2001; Караванова, 2003):

ρNIR = A·e - k·H + ρH, где ρNIR – отражение в ближнем ИК диапазоне (%), А – разница между отражением при нулевом содержании ОУП и отражением при его максимальном содержании, когда гумус полностью обволакивает минеральные частицы (%), Н – содержание органического углерода (%), k – выражает скорость снижения отражательной способности по мере увеличения содержания ОУП, ρH – отражение при максимальном содержании ОУП, когда гумус полностью обволакивает минеральные частицы.

Откуда содержание органического углерода выражается следующим образом:

OС = (-1/k)·ln((ρNIR - ρH)/A).

Подбор параметров моделей в обоих случаях проводился на двух точках в программе MS Excel. В случае линейной функции использовались коэффициенты линии тренда, проведенной через две точки. В случае экспоненциальной функции учитывался установленный для параметров функции диапазон значений для разных почв (Орлов и др., 2001). В частности, по литературным данным, параметр А изменяется в диапазоне 20–50%, k – от 0.06 до 0.15 (снижаясь от черноземов к дерново-подзолистым почвам), ρH – от 6 до 9%.

Полученные модели использовались для построения базовой карты содержания органического углерода в пахотных почвах анализируемых выделов. Модели применялись к картам среднего скорректированного отражения открытой поверхности пахотных почв в ближнем ИК канале. Для каждого выдела районирования выбиралась наиболее надежная модель, которая могла быть или линейной, или экспоненциальной.

Работа со спутниковыми данными велась в пакете программ ILWIS v.3.3 . Для обработки спутниковых данных на территорию всей страны используется Google Earth Engine (https://earthengine. google. com/).

Верификация базовой карты содержания органического углерода

Для верификации базовых карт анализируемых выделов использовались полевые данные, собранные на территории анализируемых выделов (63 точки с данными о содержании органического углерода пахотного горизонта почв для выдела “Богословское” и 5 точек – для выдела “Эммаусс”). Оценивалась разница между содержанием органического углерода, полученным по результатам лабораторных анализов, и содержанием органического углерода на базовой карте. Для чего рассчитывалась среднеквадратическая ошибка предсказания.

Ежегодный дистанционный мониторинг содержания органического углерода в пахотном горизонте почв

Основой мониторинга выступала базовая карта содержания органического углерода. Для создания карты за 2023 г. для анализируемых выделов использовались спутниковые данные за весенний и осенний периоды года исследований, прошедшие предобработку (атмосферная коррекция, маскирование облаков и их теней). Открытая поверхность почв по отобранным спутниковым данным выделялась так же, как и при создании базовой карты. Затем для пикселей с открытой поверхностью почв определялось среднее значение отражения в ближнем ИК канале за анализируемый год, которое пересчитывалось в содержание органического углерода на основе тех же моделей, которые использовались при создании базовой карты. После чего определялась арифметическая разница между содержанием органического углерода на базовой карте и в анализируемом году.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Базовая карта содержания органического углерода в пахотном горизонте почв выдела “Богословское”

На основе анализа спутниковых данных было установлено, что минимальное значение отражения в ближнем ИК диапазоне для данного почвенного выдела, соответствующее содержанию органического углерода, при котором гумус полностью обволакивает минеральные частицы (6%), составило 0.0384, а максимальное значение отражения, соответствующее 0% органического углерода – 0.5206. С учетом данных значений модели для пересчета скорректированного среднего отражения в ближнем ИК диапазоне в содержание органического углерода выглядели следующим образом:

-

1) линейная функция:

ОУП = -12.18·ρNIR + 6.34, где ОУП – содержание органического углерода (%), ρNIR – отражение в ближнем ИК диапазоне (доли от 1).

-

2) экспоненциальная функция:

ρNIR·100 = 55·e-0.55·ОУП+ 2.1.

На основе предыдущего уравнения содержание ОУП рассчитывалось по формуле:

ОУП = (-1/0.55)·ln((ρNIR·100 - 2.1)/55).

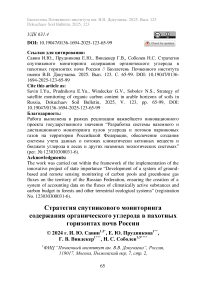

Построенные на основе линейной и экспоненциальной функций базовые карты содержания органического углерода в пахотном горизонте почв анализируемого выдела представлены ниже (рис. 2).

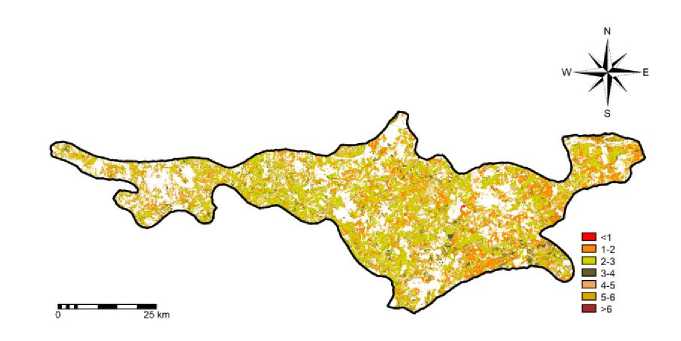

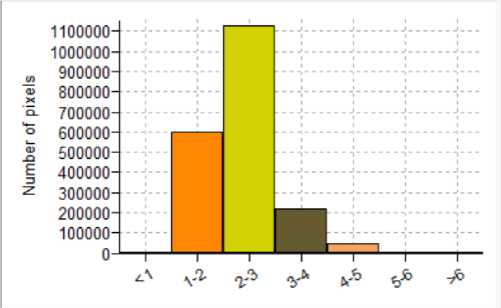

Анализ гистограмм распределения количества пикселей по значениям содержания органического углерода показал, что при применении линейной функции преобладают пиксели с более высоким значением содержания ОУП (4–6%), чем при использовании экспоненциальной функции (2–3%) (рис. 3).

Выдел “Эммаусс”

По результатам анализа спутниковых данных минимальное значение отражения в ближнем ИК диапазоне, соответствующее содержанию ОУП, при котором гумус полностью обволакивает минеральные частицы (6%), составило 0.0204, а максимальное значение отражения, соответствующее 0% ОУП, – 0.4495. Пересчет скорректированного среднего отражения в ближнем ИК диапазоне в содержание ОУП с учетом данных значений проводился на основе следующих функций:

-

1) линейная функция:

ОУП = -13.98·ρNIR + 6.29, где ОУП – содержание органического углерода (%), ρNIR – отражение в ближнем ИК диапазоне (доли от 1).

-

2) экспоненциальная функция:

ρNIR·100 = 43·e-0.95·ОУП+ 1.9,

На основе предыдущего уравнения содержание ОУП рассчитывалось следующим образом:

ОУП = (-1/0.95)·ln((ρNIR·100 - 1.9)/43).

а)

б)

Рис. 2. Базовая карта содержания ОУП в пахотном горизонте почв участка “Богословское”, построенная на основе а) линейной функции, б) экспоненциальной функции.

Fig. 2. Basic map of SOC content in arable soil horizon of test site “Bogoslovskoye”, compiled based on a) linear function; б) exponential function.

E

а)

Рис. 3. Гистограммы распределения количества пикселей по значениям содержания ОУП на базовых картах участка “Богословское”, построенных на основе а) линейной и б) экспоненциальной функций.

Fig. 3. Histograms of the distribution of the number of pixels according to the values of SOC content on the basic maps of test site “Bogoslovskoe”, compiled base on a) linear and б) exponential functions.

400000-зооооо-

100000-

б)

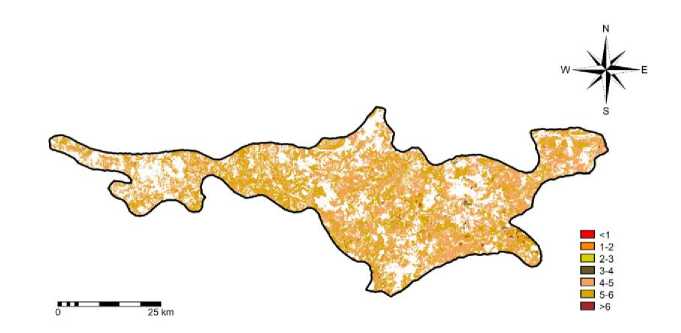

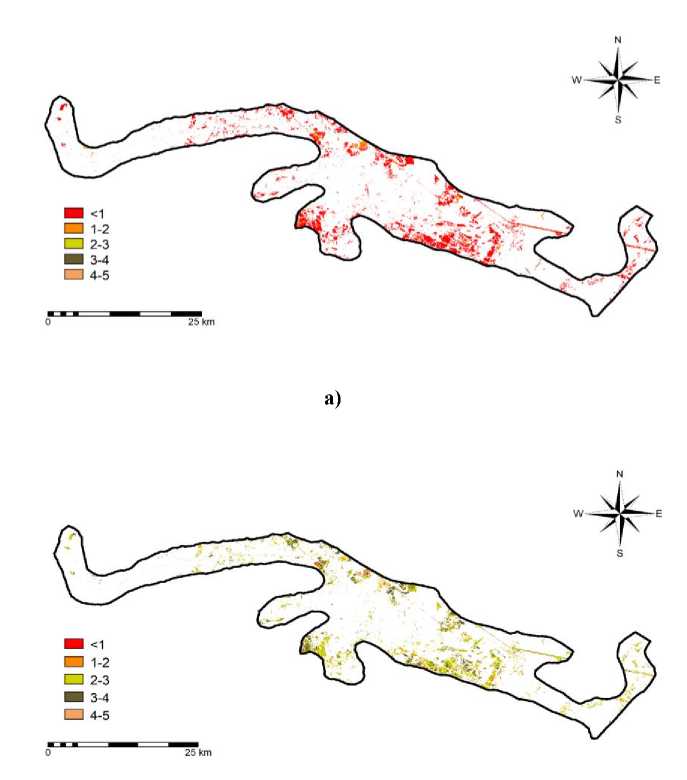

В результате на основе линейной и экспоненциальной функций были построены базовые карты содержания органического углерода в пахотном горизонте почв анализируемого выдела (рис. 4).

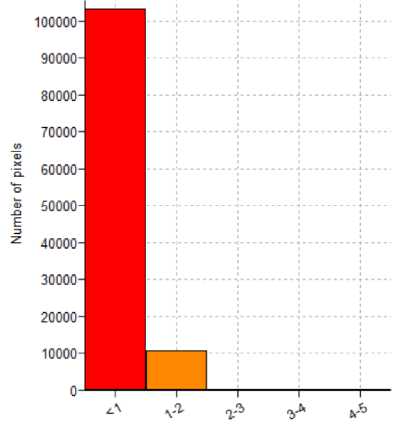

Анализ гистограмм распределения количества пикселей по значениям содержания ОУП показал, что при применении линейной функции преобладают пиксели с более высоким значением содержания ОУП (2–3%), чем при использовании экспоненциальной функции (<1–2%) (рис. 5).

Верификация базовой карты содержания органического углерода

Выдел “Богословское”

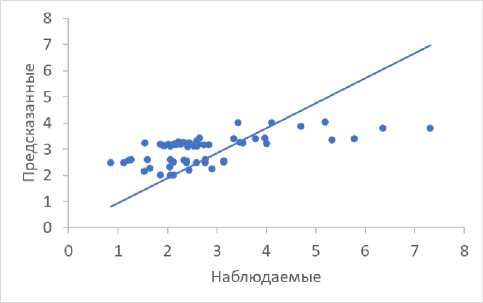

Для анализируемого почвенного выдела ошибка предсказания в случае использования экспоненциальной функции составила 1.02% ОУП, при использовании линейной функции – 2.36% ОУП (рис. 6).

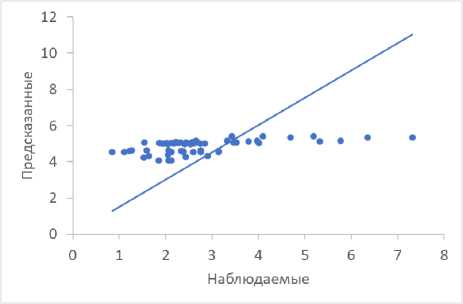

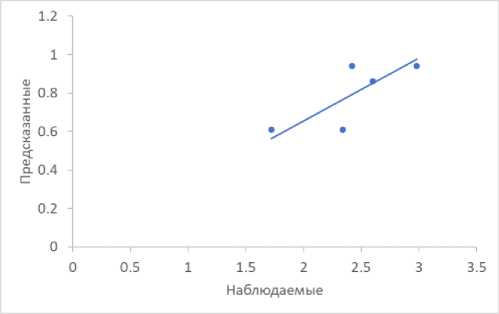

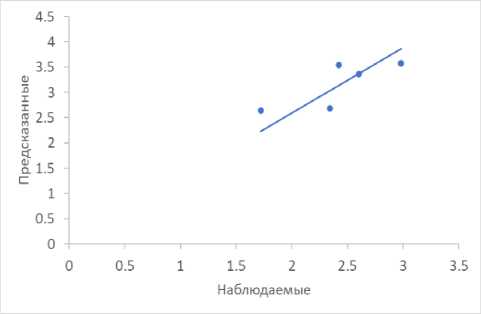

Выдел “Эммаусс”

Для почвенного выдела “Эммаусс” ошибка для экспоненциальной функции составила 1.65% ОУП, для линейной – 0.79% ОУП (рис. 7).

Карта изменения содержания органического углерода

Выдел “Богословское”

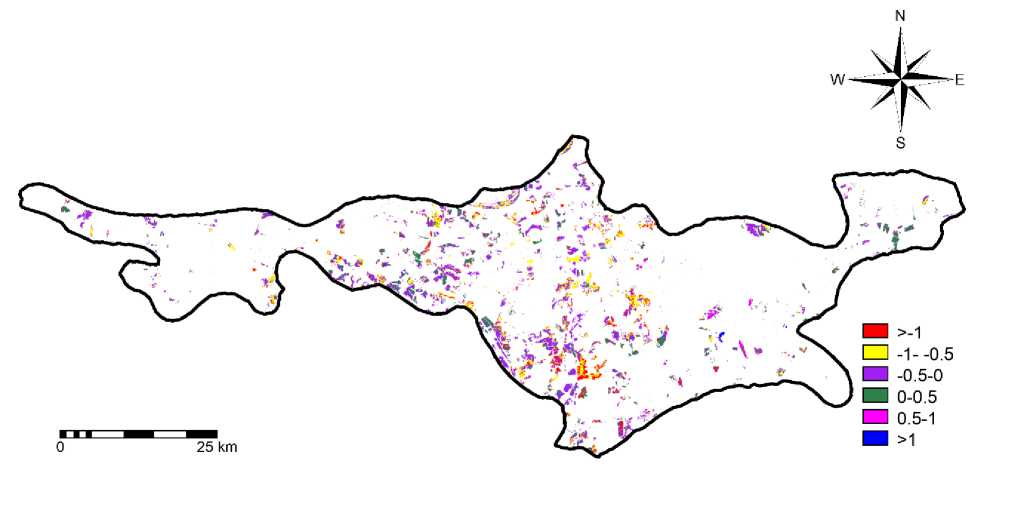

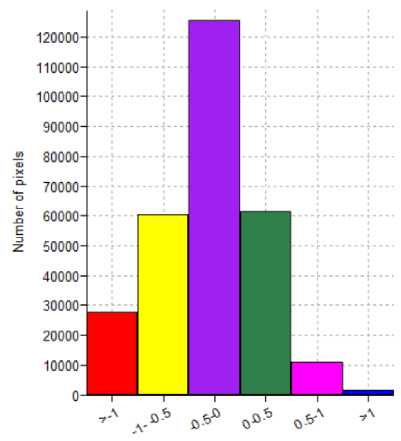

Карта изменения содержания органического углерода в пахотном слое почв в 2023 г., по сравнению с базовой картой для почвенного выдела “Богословское”, представлена ниже (рис. 8). При построении этой карты использовалась более качественная экспоненциальная модель.

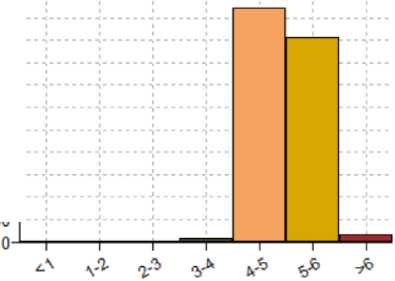

По результатам проведенной оценки на территории почвенного выдела “Богословское” преобладают участки, на которых изменения содержания органического углерода в пахотном слое почв в 2023 г., по сравнению с базовой картой, не превышают 1% (рис. 9).

б)

Рис. 4. Базовая карта содержания ОУП в пахотном горизонте почвучастка “Эммаусс”, построенная на основе а) линейной функции, б) экспоненциальной функции.

Fig. 4. Basic map of SOC content in arable soil horizon of test site “Emmauss”, compiled based on a) linear function; б) exponential function.

а)

б)

Рис. 5. Гистограммы распределения количества пикселей по значениям содержания ОУП на базовых картах участка “Эммаусс”, построенных на основе а) линейной и б) экспоненциальной функций.

Fig. 5. Histograms of the distribution of the number of pixels according to the values of SOC content on the basic maps of test site “Emmauss”, compiled base on a) linear and б) exponential functions.

а)

б)

Рис. 6. Графики Наблюдаемые-Предсказанные значения содержания ОУП («Богословское») для а) экспоненциальной функции; б) линейной функции.

Fig. 6. Graphs Observed-Predicted values of SOC content (“Bogoslovskoye”) for a) exponential function; б) linear function.

а)

Рис. 7. Графики Наблюдаемые-Предсказанные значения содержания ОУП (“Эммаусс”) для а) экспоненциальной функции; б) линейной функции.

Fig. 7. Graphs Observed-Predicted values of SOC content (“Emmauss”) for a) exponential function; б) linear function.

б)

Рис. 8. Карта изменения содержания органического углерода в пахотном слове почв в 2023 г. по сравнению с базовой картой для выдела “Богословское”.

Fig. 8. Map of change in the organic carbon content in the arable layer of soils in 2023 compared to the baseline map for the “Bogoslovskoye” unit.

Рис. 9. Гистограмма распределения количества пикселей по классам изменения содержания ОУП в текущем году по сравнению с базовой картой для выдела “Богословское”.

Fig. 9. Histogram of pixel number distribution by classes of SOC content change in the current year compared to the base map for the “Bogoslovskoye” unit.

Выдел “Эммаусс”

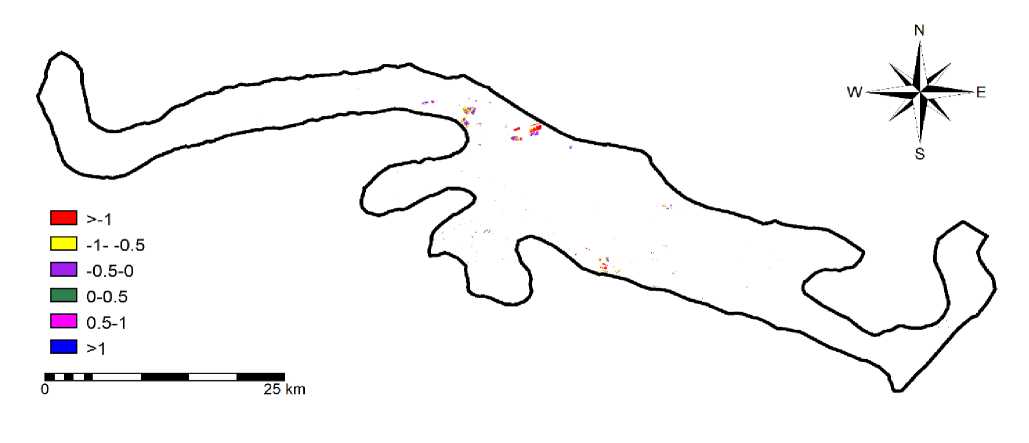

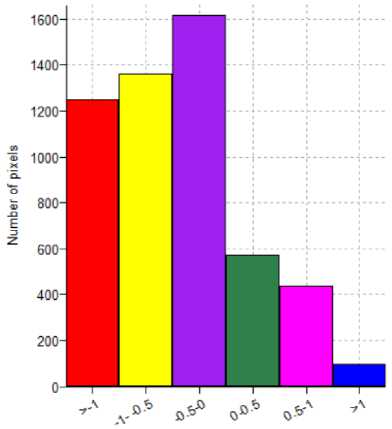

Карты изменения содержания органического углерода в пахотном слове почв в 2023 г. по сравнению с базовой картой для почвенного выдела “Эммаусс” представлены ниже (рис. 10). При построении этой карты использовалась более качественная линейная модель.

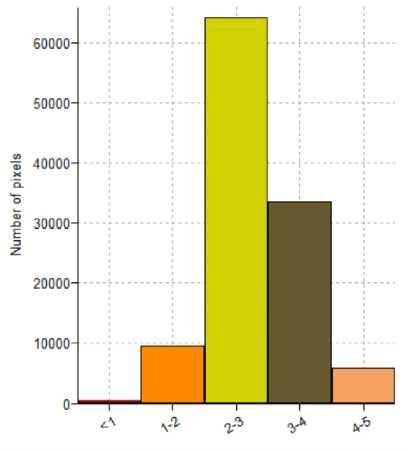

По результатам проведенной оценки на территории почвенного выдела “Эммаусс” в целом преобладают участки, на которых изменения содержания органического углерода в пахотном слое почв в 2023 г., по сравнению с базовой картой, не превышают 1% (рис. 11).

Рис. 10. Карта изменения содержания органического углерода в пахотном слове почв в 2023 г. по сравнению с базовой картой для выдела “Эммаусс”.

Fig. 10. Map of the change in organic carbon content in the tillage layer of soils in 2023 compared to the baseline map for the “Emmauss” unit.

Рис. 11. Гистограмма распределения количества пикселей по классам изменения содержания ОУП в текущем году по сравнению с базовой картой для выдела “Эммаусс”.

Fig. 11. Histogram of the distribution of the number of pixels by class of change in SOC content in the current year compared to the base map for the “Emmauss” unit.

Апробация стратегии на примере двух выделов ЕГРПР показала, что она вполне может быть использована в качестве основы для построения системы спутникового мониторинга содержания углерода в пахотных почвах России. Она отличается простотой, оперативностью и дешевизной. Конечно, погрешность получаемой информации достаточно велика по сравнению с данными наземных обследований (Хитров и др., 2023), или при построении локальных моделей для предсказания содержания углерода в почвах (Le Noë et al., 2023). Но она может быть постепенно уменьшена при накоплении данных полевых обследований.

Наиболее надежно на основе предложенных подходов детектируются сильные изменения в содержании углерода, связанные, например, с активной эрозией почв, с глубокой вспашкой, или с антропогенным нарушением поверхности почв в результате проведения мелиоративных мероприятий, планировкой поверхности и т. п.

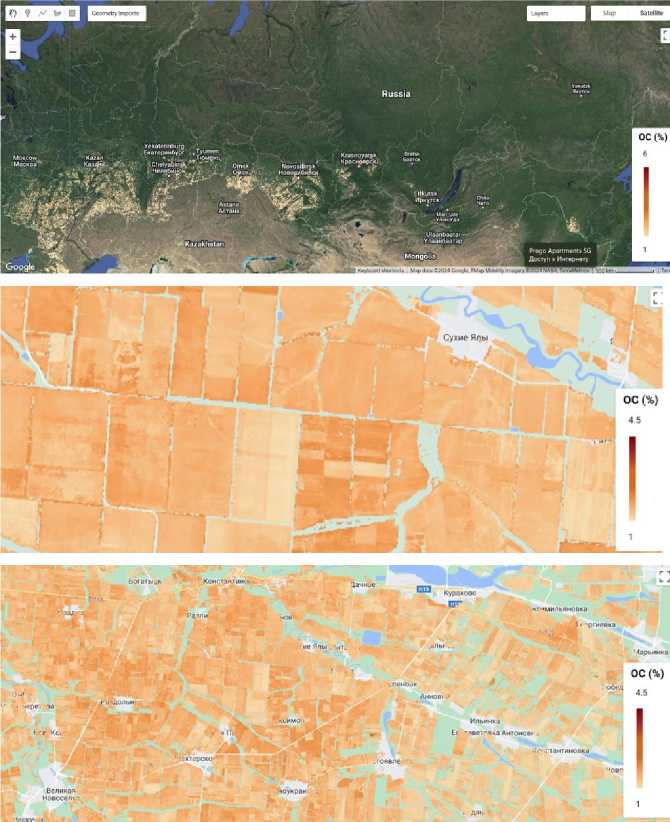

Использование стандартных моделей связи отражательной способности почв с содержанием органического вещества для каждого выдела ЕГРПР позволяет уже на данном этапе построить базовую карту на пахотные земли всей страны. Фрагмент такой карты показан на рисунке 12.

Безусловно, качество этой карты не может быть очень высоким, но, по предварительным данным, оно лучше, чем оценки, получаемые на основе традиционно составленных почвенных карт (например, ЕГРПР или FAO, 2022). Но, конечно же, такой вывод требует дополнительных подтверждений фактическими данными. Более того, качество карт может быть существенно улучшено при уточнении моделей в каждом конкретном выделе ЕГРПР и при сборе дополнительных полевых данных.

Основным недостатком разработанной стратегии является то, что отсутствует возможность одновременного анализа всех пахотных полей страны. Несмотря на то, что при анализе используются данные весенней и осенней съемки, тем не менее часть полей и в эти периоды года остается под растительностью, и оценка отражательной способности поверхности почв для этих полей невозможна. При осреднении результатов, получаемых в конкретном году для выделов районирования, данная проблема может быть частично элиминирована, но не до конца. Это является одним из источников ошибок при использовании данной стратегии.

Другим источником может быть то, что при уточнении моделей для каждого выдела используются полевые данные для отдельных точек, а моделирование ведется для пикселей размером 30·30 м на местности. Известно, что содержание углерода в пахотных горизонтах почв достаточно сильно варьирует в пространстве даже на коротких расстояниях (Самсонова и др., 2019; Đurđević et al., 2019; Schuster et al., 2023).

Рис. 12. Фрагменты базовой карты содержания органического углерода в пахотных почвах России, построенной на основе разработанных подходов.

Рис. 12. Fragments of the base map of organic carbon content in arable soils of Russia, built on the basis of the developed approaches.

И это варьирование в предложенном подходе теоретически можно учесть путем сбора большого количества полевых данных, но трудоемкость и затратность при этом делают подобную работу для больших территорий практически невыполнимой.

Еще одним источником ошибок может являться недостаточная точность выделения полей с открытой поверхностью почв. Некоторые авторы рекомендуют для этого подходы, базирующиеся не на использовании NDVI, а на других принципах (Demattê et al., 2020; Panahi et al., 2024). Теоретически использование других подходов может повысить точность выделения открытой поверхности почв, но это требует дополнительных исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На примере двух тестовых участков была проведена демонстрация использования стратегии дистанционного мониторинга содержания органического углерода в пахотном горизонте почв. На основе анализа спутниковых данных за период 2017–2022 гг. для каждого из тестовых участков были построены карты, отражающие базовое содержание органического углерода, которое является точкой отсчета для дальнейшего мониторинга данного параметра бюджета углерода. Верификация базовых карт показала, что ошибка предсказания составляет 1.02% для почвенного выдела “Богословское” и 0.79% для почвенного выдела “Эммаусс”. Также по спутниковым данным были построены карты содержания органического углерода за 2023 г. и была проведена оценка изменения в содержании данного параметра по сравнению с базовым. В целом для обоих тестовых участков большая часть изменений находилась в пределах 1%.

Предполагается, что точность моделирования будет ежегодно возрастать с накоплением полевых данных о содержании углерода в пахотном горизонте почв, а также с уточнением моделей в каждом выделе районирования.

Подобный подход может быть использован для организации ежегодного дистанционного мониторинга баланса углерода в пахотных почвах в рамках климатических проектов страны (Иванов и др., 2021).