Строение и морфология гряды с напорным моренным основанием у деревни Мосеево (западная часть Терских Кейв, Кольский полуостров)

Автор: Вашков А.А., Носова О.Ю.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (280), 2018 года.

Бесплатный доступ

Актуальной проблемой изучения четвертичного покрова Кольского региона на сегодняшний момент является установление структуры, генезиса, механизма формирования и возраста конечно-моренных образований. В ходе полевых работ, проведенных летом 2017 года, была изучена гряда, входящая во внутреннюю зону цепи конечно-моренных образований западной части Терских Кейв. Установлены морфологические особенности гряды: асимметричные склоны, плоская вершина, наличие валообразных форм на восточном склоне. Ее строение исследовано в трех естественных обнажениях и трех шурфах. При этом использовались геологические, структурные и геоморфологические методы. Изученная гряда сложена ледниковыми (абляционным и базальным тиллом) и водно-ледниковыми отложениями, в ядре гряды выявлен складчатый тилл. Анализ текстур ледниковых отложений показал, что ледник при их формировании двигался с юго-запада на северо-восток. Особенности геологического строения гряды и морфологии поверхности позволили установить этапы её формирования, приуроченность гряды к краевой зоне и особенности динамики Беломорского потока последнего оледенения.

Конечно-моренные образования, гряда с напорным моренным основанием, тилл, флювиогляциальные отложения, структурный метод, ледниковый морфогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/149129304

IDR: 149129304 | УДК: 551.435.442 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-4-10-18

Текст научной статьи Строение и морфология гряды с напорным моренным основанием у деревни Мосеево (западная часть Терских Кейв, Кольский полуостров)

Ледниковые отложения и связанные с ними формы рельефа в Кольском регионе изучаются уже больше ста лет отечественными и зарубежными геологами. Большое внимание уделяется системам конечно-моренного рельефа, исследование которых является ключевым при выяснении особенностей развития последнего оледенения и ледникового морфогенеза. Одной из таких систем является полоса холмисто-грядового рельефа, расположенная субширотно вдоль южного берега Кольского полуострова, называемая Терскими Кейвами [9, 11, 14]. В западной части этой системы к ней примыкает субмеридиональная полоса краевых ледниковых образований, что обусловливает специфичность данного участка.

Первое комплексное исследование ледникового рельефа Терских Кейв было проведено в 1960-70-х годах С. А. Стрелковым, Б. Н. Кошечкиным, В. Я. Евзеровым и др. [11]. Проведенная работа опиралась на большой фактический материал, полученный В. Рамзаем, 10

А. А. Полкановым, М. А. Лавровой, А. А. Никоновым, А. Д. Армандом, Н. Н. Арманд, М. К. Граве и другими [9, 11]. В результате было установлено, что западная часть Терских Кейв относится к межлопастным моренным грядам, осложненным водно-ледниковыми образованиями. Позже В. Я. Евзеров эту краевую зону включил в состав одного из выделенных им поясов краевых образований, который был сопоставлен с климатическим ритмом бёллинг — средний дриас (Пояс II в интерпретации автора). Ледниковый рельеф района был отнесен к так называемой внутренней полосе пояса, которая здесь маркирует положение края ледника в теплую часть ритма. Согласно авторской модели, ледниковый рельеф района должен быть представлен маргинальным озом [4, 6]. В указанных и более поздних работах установлено, что формирование краевых образований западной части Терских Кейв связано с Беломорской лопастью Скандинавского ледника [4,11—14].

В настоящий момент остаётся дискуссионным возраст и корреляция краевых образований западной ча- сти Терских Кейв с соседними регионами. Одни исследователи сопоставляют эти формы с невской фазой последнего оледенения [4,11], другие — с промежуточной фазой между невской и Салпаусселькя I [12, 13, 16]. На карте четвертичных образований масштаба 1: 1 000 000, составленной Л. Р. Семеновой и А. Е. Рыбалко, район исследования сопоставлен с краевой зоной стадии Салпаусселькя I и одной из осцилляций ледника этой стадии [2]. При этом в разных интерпретациях конфигурация краевой зоны различна.

Характеристика района исследования

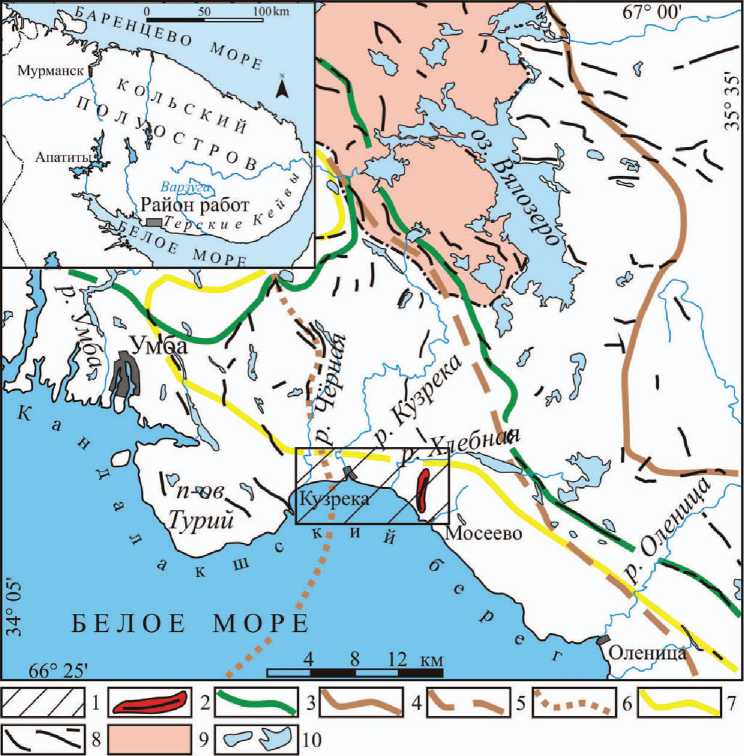

Район исследования, изученный в ходе полевых работ 2017 года, расположен в пределах Кандалакшского берега Белого моря к востоку от полуострова Турий. Полевые работы проводились в междуречьях рек Чёрная, Кузрека, Хлебная, Оленица (рис. 1).

Поверхность кристаллического фундамента данного района залегает на глубинах 0—50 м и находится на абсолютных отметках от —50 м ниже уровня моря в пределах дна Кандалакшского залива Белого моря до 85 м над уровнем моря (н.у.м.) к северу от исследуемой гряды. В строении кристаллического фундамента в котловине Белого моря и вдоль побережья восточнее

-

р. Хлебной участвуют полимиктовые, красноцветные песчаники, конгломераты, алевролиты и аргиллиты терской и турьинской свит. Севернее развиты интрузивные породы (кварцевые диориты, плагиограниты, эндербиты, чарнокиты) умбинского комплекса нижнего протерозоя [2].

Четвертичные образования района работ представлены маломощным прерывистым чехлом ледниковых, водно-ледниковых, морских, аллювиальных и болотных отложений. Ледниковые отложения плащеобразно перекрывают крупные холмы-массивы, связанные с выступами кристаллического фундамента, и формируют специфичный грядово-холмистый, грядовый и грядово-увалистый рельеф. Мощность четвертичных отложений в среднем составляет 2—5 м, в пределах развития конечно-моренного грядово-холмистого рельефа достигает 10—30 м. Вдоль берега Белого моря развиты морские голоценовые террасы, сложенные морскими песками, алевритами и глинами [3]. Морские аккумуляции не распространяются выше абсолютных отметок 35—38 м н.у.м.

К краевым образованиям непосредственно в районе исследований относится гряда, расположенная к северо-западу от д. Мосеево. Первое упоминание о ней

Рис. 1. Район исследования: 1 — участок работ; 2 — гряда с напорным моренным основанием; 3 — пояса краевых образований по [4, 6]; 4 — краевые образования, выделенные достоверно по [2]; 5 — краевые образования, выделенные недостоверно по [2]; 6 — осцилляция по [2]; 7 — краевые образования по [13]; 8 — гряды ледникового генезиса; 9 — Мунозерская возвышенность по [8]; 10 — озера

Fig. 1. Study area and the field work location: 1 — field work area; 2 — a ridge with push moraine basement; 3 — belts of glacial marginal formations, after [4, 6]; 4 — reliably identified marginal formations, after [2]; 5 — uncertainly provided marginal formations, after [2]; 6 — glacial oscillation, after [2]; 7 — marginal formations according to [13]; 8 — glacial ridges; 9 —Munozero Upland, after [8]; 10 — lakes

приводится в обзоре В. В. Кольки и О. П. Корсаковой [15], которые описали морфологию гряды и зафиксировали в её строении грубообломочные отложения абляционного тилла, залегающие на песчаных и гравийногалечных флювиогляциальных осадках. На основании этих наблюдений был сделан вывод о гетерогенном, напорно-насыпном генезисе формы [8].

Методы исследования

В ходе полевых работ геологическими методами было изучено 6 искусственных обнажений (карьеры и придорожные выемки). Проводилось подробное изучение структурно-текстурных особенностей ледниковых и водно-ледниковых осадков. Отмечались их цвет, гранулометрический состав, текстуры и наличие отдельных слоёв, линз, вкраплений. Производились замеры мощности отдельных слойков и линз, а также азимут и угол падения границ слоистости.

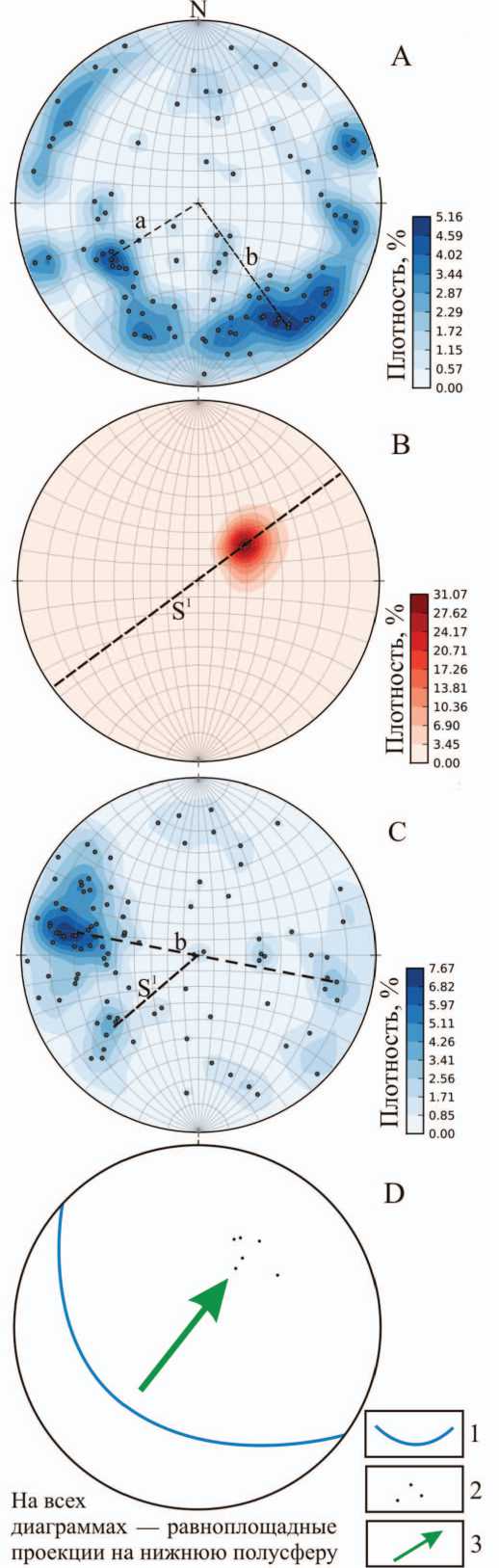

Для подтверждения генезиса и определения направлений нагнетания ледником обломочного материала применялся структурный метод массовых замеров плоскостных (плоскости плиток, границы слоистости) и линейных (длинные оси галек и валунов) элементов тилла. Замеры производились при помощи геологического компаса из квадрата 1 x 1 м, по 100 замеров азимутов и углов падения полюсов плитчато-сти и линейных элементов слоя. По результатам замеров с помощью программы OpenStereo 0.1.2 строились структурные диаграммы (использовалась нижняя полусфера и равноугольная проекция Вульфа). Анализ диаграмм начинался с выявления плоскости скольжения S 1 , соответствующей максимуму полюсов плитчатости, которая указывает главное направление движения ледника [1, 7]. Эта плоскость условно переносилась на диаграммы ориентировки линейных элементов. В случаях, когда плоскости S 1 соответствовал один или пара противоположных максимумов линейных элементов, устанавливалось направление а -линейности, которая указывает на перемещение галек и валунов согласно направлению движения льда. Если положения максимума или пары противоположных максимумов на диаграмме линейных элементов отличались на 55—90°, устанавливалась b -линейность. Она соответствует оси главного нормального напряжения в теле перемещающего обломки ледника и указывает на наличие перпендикулярных направлению движения льда систем растяжения или сжатия. Если на диаграммах ориентировки линейных элементов обнаруживаются максимумы, не совпадающие с а - и b -линейностью, то речь может идти о дополнительной системе напряжений в теле ледника, которая выражается на структурных диаграммах в виде дисперсии объемной линейности [1].

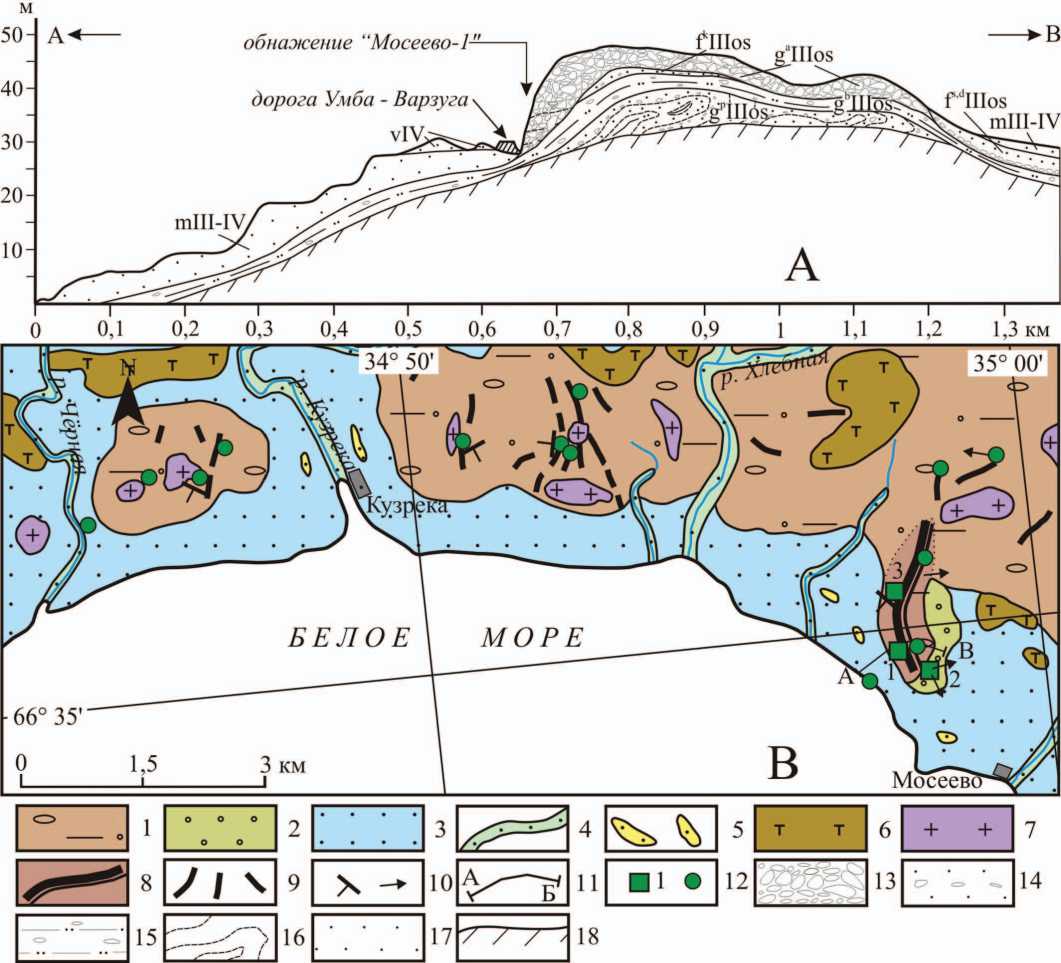

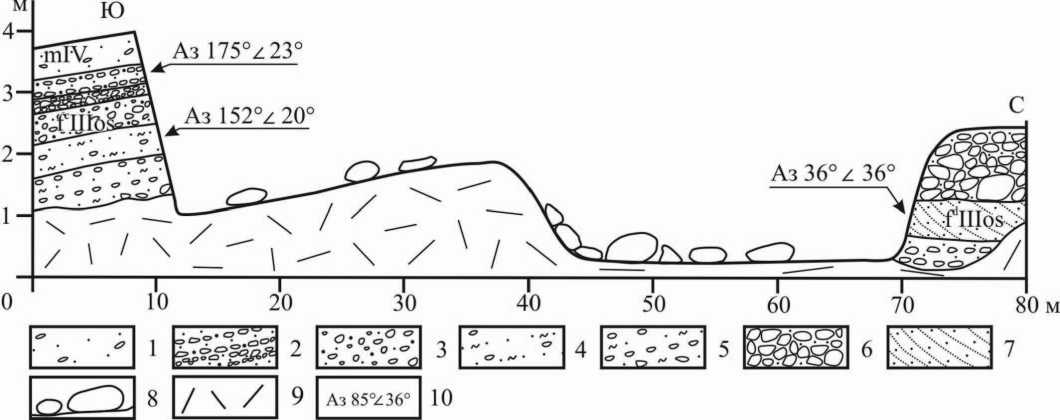

Геоморфологические методы заключались в сопоставлении геологических данных с формами рельефа. Прослеживание форм рельефа на местности проводилось в ходе маршрутной съемки с применением GPS-навигатора. При помощи геологического компаса и рулетки длиной 10 м фиксировались характеристики морфологических элементов форм рельефа (крутизна и высота склонов, азимут простирания гребней гряд). Через гряду у д. Мосеево был пройден нивелирный ход с 38 опорными точками, использованный при построении геологического разреза (рис. 2, A).

Результаты

Гряда у д. Мосеево отчетливо выражена среди ледникового рельефа района исследования. Её длинна около 1.2 км, ширина 0.4—0.5 км, относительная высота 12—20 м. Гряда вытянута с севера на юг, имеет вид выпуклой к западу дуги. Вершинная часть уплощенная, с пологим и широким гребнем, находящимся на отметках от 45 до 52 м н.у.м. и плавно повышающимся с юга на север. На поверхности гряды отмечаются термокарстовые западины глубиной до 2 м. Склоны гряды асимметричные. Западный склон крутой (35—40°) и представляет собой поверхность ледникового контакта. Восточный склон более пологий (6—8°, реже до 12—14°), осложняется валообразными мелкими формами высотой 2—5 м. Северная оконечность гряды на отметках 55—62 м н.у.м. упирается в холмистую моренную равнину, в пределах которой отмечены выходы кристаллических пород, небольшие гряды с абсолютными отметками 68—75 м н.у.м., сложенные абляционным тиллом и ориентированные с юго-запада на северо-восток. К западу и югу от гряды расположены морские террасы, абсолютные отметки которых не превышают 35— 38 м н.у.м. Пологий восточный склон гряды продолжается наклоненной к юго-востоку площадкой с флювиогляциальными осадками, которые ниже отметки 35 м н.у.м. сменяются морскими отложениями (рис. 2, B).

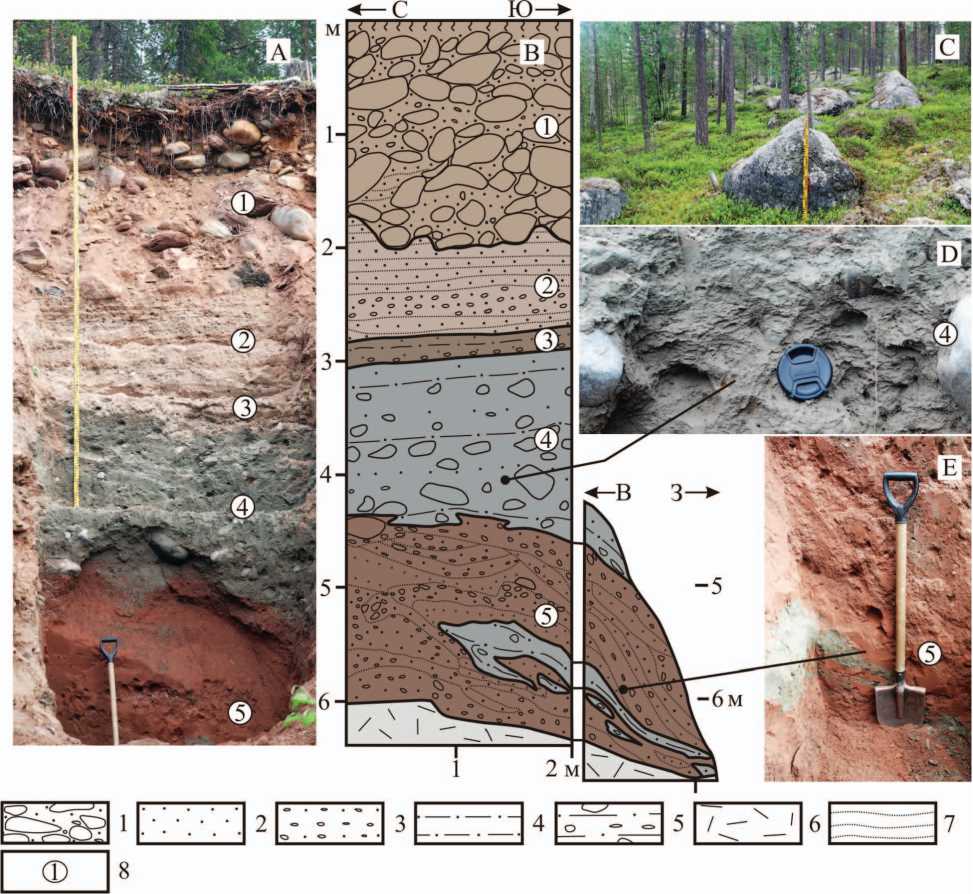

Строение гряды изучено в трех обнажениях (Мосеево-1, -2, -3), расположенных у автомобильной дороги Умба — Варзуга и в карьере. Основание гряды построено ледниковыми отложениями, представленными фациями складчатого и базального тиллов. Они изучены в обнажении Мосеево-3 (66°35'20'' с.ш., 34°57'31'' в.д.). Складчатый тилл представлен дислоцированными осадками, смятыми в лежачую складку волочения (рис. 3, слой 5). В ядре складки в виде линзы мощностью до 0.20—0.25 м залегают пески зеленовато-серые, глинистые, плотные, с гравием и галькой. Кровля и подошва линзы имеют падение согласно осевой плоскости складки. Вниз по разрезу линза распадается на небольшие фрагменты. Ядро складки обрамляют: 1) песок коричнево-красный, мелкозернистый, с тонкими прослоями (до 5 мм) песка глинистого, серокоричневого, мощностью 1—2 см на висячем крыле и до 15 см на лежачем крыле; 2) песок разнозернистый, преимущественно крупнозернистый, бледно-красный, с гравием и галькой (диаметр зерен 0.7—1.0 см), мощностью от 5—7 см на крыльях до 15—20 см в замке складки; 3) гравийно-галечная смесь (преобладают гальки диаметром 3—7 см, хорошей степени окатанности) бледно-красная, с песком крупнозернистым, алевритом и глинистыми частицами, мощностью от 1—2 см на крыльях до 20—43 см в замковой части складки. Падение осевой плоскости складки направлено по азимуту 218° под углом 40° (рис. 4, D), верхнее лежачее крыло складки падает по азимутам 212—236° под углами 32—49°, нижнее крыло наклонено по азимутам 202—212° и углами 38—46°. Видимая мощность отложений, слагающих складку — 1.7 м.

Базальный тилл (рис. 3, слой 4) представлен песком алевритоглинистым, преимущественно мелкозернистым, с гравием, галькой и валунами, имеющим типичную для Кольского региона зеленовато-серую окраску [5, 10]. Характерной его чертой является плитчатая текстура (мощность отдельных пластинок-плиток 1—3

Рис. 2. Геологический разрез гряды с напорным моренным основанием (А) и гляциоморфологическая схема участка работ (B). Условные обозначения: 1 — холмистая моренная равнина; 2 — водно-ледниковый рельеф; 3 — морские террасы; 4 — речные долины; 5 — эоловые гряды; 6 — болотные массивы; 7 — выступы коренных пород с рельефом бараньих лбов и флигбергов; 8 — гряда с напорным моренным основанием; 9 — гряды, сложенные абляционным тиллом; 10 — направление падения плоскостных элементов основных морен и направление падения слоистости водно-ледниковых отложений; 11 — положение геологического разреза; 12 — изученные обнажения в пределах исследуемой формы (Мосеево-1, -2, -3) (квадраты) и на прилегающей территории (кружки). Условные обозначения на разрезе: 13 — абляционный тилл; 14 — водно-ледниковые отложения; 15 — базальный тилл; 16 — складчатый тилл; 17 — морские и эоловые отложения; 18 — поверхность коренных пород

Fig. 2. Geological section of the ridge with push moraine basement (A) and a glaciomorphological scheme of the field work area (B). Legend for the Scheme (B): 1 — hummocky moraine plain; 2 — fluvioglacial landforms; 3 — marine terraces; 4 — river valleys; 5 — eolian ridges; 6 — swamplands; 7 — bed rocks with roche moutonnee and flyggberg landforms; 8 — the ridge with push moraine basement; 9 — ridges, composed of ablation till; 10 — line of dip of planar elements in the lodgement till and in the laminated fluvioglacial deposits; 11 — geological section; 12 — studied outcrops within the ridge under consideration (Moseevo—1, 2, 3) (squares) and on the adjacent area (circles). Legend for the Section (A): 13 — ablation till; 14 — fluvioglacial deposits; 15 — lodgement till; 16 — folded till; 17 — marine and eolian deposits; 18 — bed rocks surface

мм). Между пластинками, а также под гальками и валунами отмечены присыпки песка светло-серого, тонко- и мелкозернистого. Подошва слоя базального тилла неровная, извилистая, с клиньями осадков, слагающих складку, описанную выше. Мощность базального тилла в ядре гряды достигает 1.5—2.0 м.

Анализ падения полюсов плитчатости базального тилла обнаруживает отчетливую а-линейность по плоскости скольжения S1, направленную по азимуту 234°. Это практически совпадает с азимутом падения осевой плоскости складки, установленным в залегающем ниже складчатом тилле (рис. 4, B, D). Обращают на себя внимание большие значения углов падения плоскостных элементов (в среднем 35°). Результаты замеров падения длинных осей галек и валунов показали один максимум b-линейности (7.7 %), смещенный относитель но оси S1 на 57° (рис. 4, C). Максимум а-линейности по плоскости скольжения S1 выражен нечетко (до 3.2 %). Это свойство залегания крупнообломочного материала свидетельствует о наличии фронтальной системы напряжений сжимающего характера, ориентированной по азимуту 280—100°, которая приводила к вращению галек и валунов в направлении поперек движения ледника.

Базальный и абляционный тиллы во внутреннем строении гряды разделены осадками водно-ледникового ряда. Они вскрыты и изучены в обнажении Мосеево-3 на глубине 2—3 м (рис. 3, слои 2—3), где представлены песчано-гравийной смесью с галькой желто-серой слоистой и песком глинистым, мелкозернистым, коричнево-серым, слоистым. Слоистость субпараллельная, наклонена под углом 4° по азимуту 281°,

Рис. 3. Строение гряды с напорным моренным основанием в обнажении Мосеево-3: А — фотография, B — зарисовка разреза; C — валуны на западном склоне гряды; D — плитчатая текстура базального тилла; E — складчатый тилл в боковой стенке разреза; 1 — гравийно-галечная смесь с валунами; 2 — песок разнозернистый; 3 — песчано-гравийная смесь; 4 — песок глинистый; 5 — песок глинистый с галькой и валунами; 6 — осыпь; 7 — слоистость; 8 — номера слоев разреза; цвет на зарисовке разреза соответствует фактическому цвету отложений

Fig. 3. Composition of the ridge with push moraine basement in the outcrop Moseevo-3: A — photo; B — section sketch; C — boulders on the west slope of the ridge; D — flaggy structure of lodgement till; E — folded till in the section sidewall; 1 — gravel-pebble mix with boulders; 2 — various-grained sand; 3 — sand-gravel mix; 4 — clayey sand; 5 — clayey sand with pebbles and boulders; 6 — colluvium; 7 — lamination; 8 — layer numbers; color in the section sketch corresponds to real color of deposits выражена за счет изменения гранулометрического состава осадка. Мощность водно-ледниковых отложений составляет около 1.3 м.

Абляционный тилл в пределах исследуемой гряды был изучен в обнажениях Мосеево-1 (66°34'58'' с.ш., 34°57'17'' в.д.) и Мосеево-3, а также в шурфах. Он залегает с поверхности гряды в виде покрова и состоит из песков разнозернистых, коричнево-серых с красноватым оттенком, с включением большого числа гравия, гальки и валунов, а также алеврито-глинистыми частицами (отмечается их налипание на крупные обломки). Количество пелитовых частиц растет вниз по разрезу. На глубине свыше 5 м наблюдаются признаки слоистости за счет прослоев материала более высокой крупности. Слоистость имеет наклон под углом 14° по азимуту 224° , что близко к азимуту падения полюсов плит-чатости базального тилла. Максимальная мощность абляционного тилла (свыше 6 м) отмечается на склонах гряды, в центре гряды она уменьшается до 1.5—2.0 м.

Замеры линейных элементов (длинных осей галек) в этих осадках обнаруживают рассеивание их ориентировки в виде полей и полос с отдельными слабовыра- 14

женными максимумами плотности в 4.0—5.2 % (рис. 4, A). Дисперсия линейности связана с изменением первоначального залегания обломков в результате оползания и перемещения по ледниковому склону. Вместе с этим, на диаграмме заметна пара максимумов, совпадающая с азимутом падения полюсов плитчатости базального тилла ( а- линейность), что может свидетельствовать о частичном сохранении первичной преобладающей ориентировки обломков. В пользу этого говорит и присутствие слабовыраженного направления b- линейности, на 95° отличающегося от направления а -линейности. Пространственная ориентировка b -линейности может указывать на положение ледникового края согласно направлению простирания гряды во время формирования абляционного тилла.

Дистальный (восточный) склон гряды надстраивается плащеобразным покровом флювиогляциальных отложений. Они изучены в обнажении Мосеево-2 (66°34'47'' с. ш., 34°57'55'' в. д.) и представлены слоями песчано-гравийных смесей и разнозернистых песков, в основном хорошо сортированных. В разрезе установлена косая слоистость, характерная для фации водно-лед- никовых дельт, перекрестная косая слоистость, характерная для фации конусов выноса, а также линзовидная слоистость зандровой фации (рис. 5). Измерения ориентировки падения косых серий слоистости и линз обнаруживают смену направления с северо-восточного (по азимуту 36°) в нижней части разреза на юго-восточное и южное (по азимутам 152—175°) в средней и верхней его частях.

Обсуждение и выводы

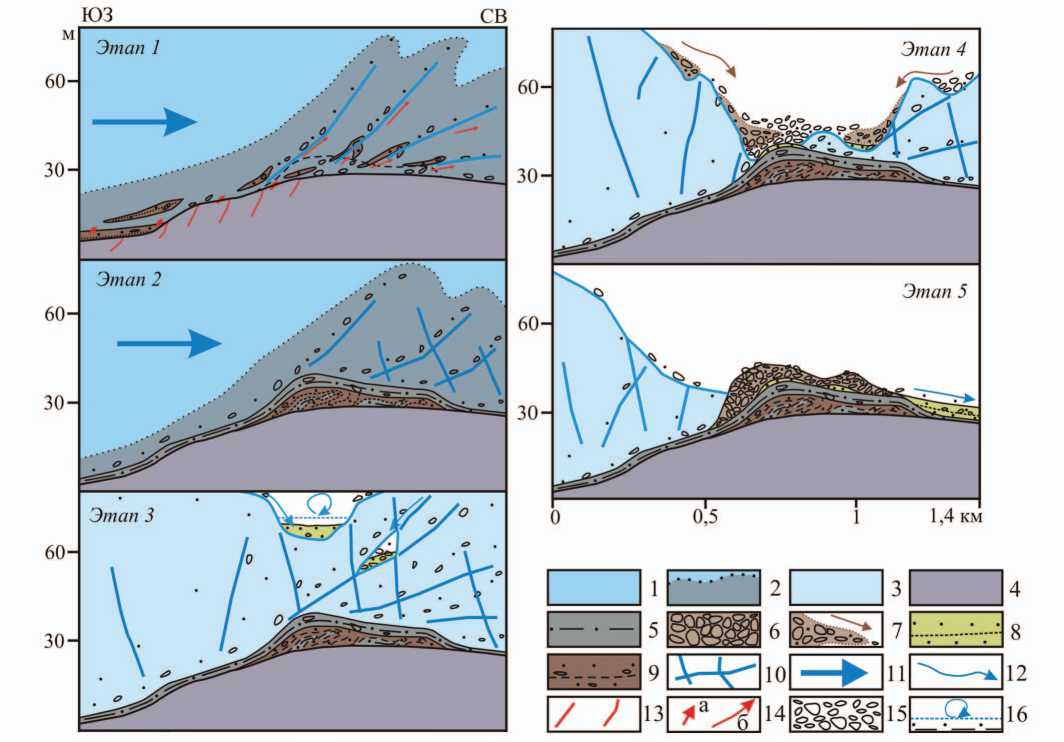

Специфика геологического строения и морфологического облика гряды позволила сделать выводы о механизме и этапах ее формирования.

Заложение этой формы началось в подледных условиях при наступании и активном воздействии ледникового покрова на породы ложа. Текстурный анализ плитчатого и складчатого тиллов в ядре гряды указывает на перемещение льда, насыщенного дебрисом и вовлеченными в движение рыхлыми осадками, с юго-запада на северо-восток, т. е. к периферии Беломорской ледниковой лопасти Скандинавского ледника. Особенности структуры, цвет, хорошая окатанность и высокая насыщенность материала местными породами (песчаники терской свиты) позволяют предположить, что складчатый тилл состоит в основном из морских отложений, которые слагали литораль Белого моря восточнее полуострова Турий. Перенасыщенность нижней части ледника дебрисом и уклон поверхности ледникового ложа против направления движения привели к тому, что материал сминался в складки волочения, качения, или образовывались гляционадвиги малой амплитуды (рис. 6, этап 1).

Образовавшаяся складка, слагающая сейчас ядро гряды, несколько увеличила локальный уклон ледникового ложа, что привело к аккумуляции толщи базального тилла с характерной плитчатой текстурой, указывающей на условия вязко-пластичного течения моренонасыщенного льда [1]. Формирование и складчатого, и базального тиллов происходило в ходе единой и однонаправленной подвижки ледника, о чем свидетельствует характер контакта тиллов с включением и затаскиванием материала одного слоя в другой, а также одинаковое направление падения плитчатости и осевой поверхности складки. Установленное при помощи структурного анализа смещение плоскости b- линейности относительно направления нагнетания моренного материала (плоскости S 1 ) на 57°, а не на 90° может объясняться разной скоростью перемещения льда. Осевая часть ледникового

Рис. 4. Структурные диаграммы: A — азимуты линейных элементов абляционного тилла в разрезе Мосеево-1; B — азимуты падения полюсов плитчатости базального тилла в разрезе Мосеево-3; C — азимуты линейных элементов, там же; D — ориентировка осевой плоскости складки в складчатом тилле разреза Мосеево-3; 1 — осевая плоскость складки; 2 — полюса плоскостей слоистости; 3 — направление нагнетания материала в складку

Fig. 4. Structural diagrams: A — azimuths of linear elements in ablation till, outcrop Moseevo-1; B — dip azimuths of flaggyness poles in lodgement till, outcrop Moseevo-3; C — azimuths of linear elements, in the same place; D — orientation of axial plane of the fold in folded till, outcrop Moseevo-3; 1 — axial plane of the fold; 2 — poles of lamination planes; 3 — direction of material injection into the fold

потока в наиболее глубокой части Белого моря двигалась быстрее, что могло приводить к вращению и перемещению галек и валунов относительно главного направления скольжения материала в зоне аккумуляции. В это же время происходило формирование базального тилла, в понижениях или на относительно ровных участках ледникового ложа слагающего моренную равнину, которая с севера прилегает к гряде (рис. 6, этап 2).

Во время дегляциации при омертвлении и деградации ледникового покрова неоднородности ледникового ложа способствовали формированию в леднике трещиноватых зон. Они наследовались потоками и небольшими озерами талых ледниковых вод над ледником и внутри его. Здесь происходило накопление водно-ледниковых отложений, близких к фации камов. Наличие в этих аккумуляциях глинистого песка с тонкими прослойками алеврита указывает на их формирование в условиях переменно-проточного водоёма. Параллельная слоистость в разнозернистых песках, залегающих выше, указывает на последующее незначительное усиление оттока талых вод (рис. 6, этап 3).

Дальнейшая деградация Беломорской лопасти ледника привела к формированию значительных масс абляционного тилла перлювиальной фации на поверхности мертвого льда. Этот материал был в значительной степени обводнен и мог быть перемещен в зоны трещин в теле ледника. Таким образом, была сформирована покрышка гряды из абляционного тилла, который можно отнести к фации тиллов сплывания (рис. 6, этап 4). Эти грубообломочные отложения без следов сортировки в водной среде формировались в понижении ледникового щита в период активного его таяния и в условиях оттока талых ледниковых вод из зоны аккумуляции. В пользу принадлежности абляционных тиллов, слагающих гряду с поверхности, к фации сплывания могут свидетельствовать признаки слоистости в нижней части разреза Мосеево-1, а также залегание тилла на водно-ледниковых осадках фации камов [7].

В это же время в пределах современной моренной равнины, расположенной к северу от гряды, происходило формирование маломощного покрова абляционного тилла перлювиальной фации. Имевшиеся в леднике трещины по периферии наиболее высоких поднятий дочетвертичного ложа (с отметками свыше 50 м н.у.м.) заполнялись абляционным тиллом сплывания, что привело к формированию цепочек небольших гряд.

Более раннее частичное исчезновение мертвого льда на востоке и северо-востоке района исследования привело к формированию комплекса флювиогляциальных отложений на дистальном склоне изучаемой гряды. Постепенное изменение азимутов падения слоистости водно-ледниковых отложений дельт и конусов выноса с северо-восточного на южное направление (рис. 5) отражает процесс стаивания льдов в котловине Белого моря с появлением новых уровней стока для талых вод (рис. 6, этап 5).

Таким образом, изучение гряды с напорным моренным основанием у д. Мосеево позволило уточнить особенности ледникового морфогенеза на юге Кольского полуострова и выяснить механизм формирования ледниковой толщи этой территории. Выражение в современном рельефе, наличие в основании гляциоструктур складчатого и базального тиллов и широкое развитие отложений супрагляциального комплекса свидетельствуют о формировании гряды в краевой зоне последнего оледенения. Эта краевая зона связана с деятельностью активного Беломорского потока последнего оледенения. Насыщенный дебрисом лёд продвигался с юго-запада на северо-восток. На динамику потока оказывали влияние неровности его ложа в пределах полуострова Турий (до 100—170 м н.у.м.), что, в свою очередь, может свидетельствовать в пользу относительно небольшой мощности активного ледника. В краевой зоне активный ледник подвергался многочисленным разнонаправленным напряжениям, что нашло отражение в рассеивании ориентировки линейных элементов базального тилла. Край активного ледника имел сложную конфигурацию и располагался субмеридиональ-

Рис. 5. Флювиогляциальные отложения в обнажении Мосеево-2: 1 — песок мелкозернистый с гравием; 2 — переслаивание песка разнозернистого с гравием, галькой и гравийно-галечной смеси с валунами; 3 — песчано-гравийная смесь с валунами; 4 — песок мелкозернистый глинистый; 5 — песчано-гравийная смесь плохо сортированная; 6 — валунно-галечный материал; 7 — песок мелкозернистый с косой слоистостью; 8 — валуны; 9 — невскрытая часть карьера; 10 — азимут и угол падения слоистости

Fig. 5. Fluvioglacial deposits in the open-pit Moseevo-2: 1 — fine-grained sand with gravel; 2 — alternation of fine-grained sand with gravel, pebbles and gravel-pebble mix with boulders; 3 — sand-gravel mix with boulders; 4 — clayey fine-grained sand; 5 — poorly sorted sand-gravel mix; 6 — boulder-pebble material; 7 — cross-laminated fine-grained sand; 8 — boulders; 9 — colluvium; 10 — azimuth and dip angle of lamination

Рис. 6. Этапы формирования гряды с напорным моренным основанием у д. Мосеево: 1 — подвижный лёд; 2 — моренонасыщенный лёд; 3 — мёртвый лёд; 4 — подледниковый субстрат; 5 — базальный тилл; 6 — абляционный тилл; 7 — потоки тиллов сползания (флоу-тиллы); 8 — флювиогляциальные отложения; 9 — складчатый тилл; 10 — трещины во льду; 11 — направление движения льда; 12 — направление стока талых ледниковых вод; 13 — зона экзарации ледникового ложа; 14 —перемещение материала на границе «лёд—ложе» (а) и по трещинам в теле ледника (б); 15 — перлювиальный абляционный тилл на поверхности ледника; 16 — надледниковый водоём

Fig. 6. Forming stages of the ridge with push moraine basement at the Moseevo Village: 1 — active ice; 2 — debris-saturated ice; 3 — dead ice; 4 — subglacial substratum; 5 — lodgement till; 6 — ablation till; 7 — flow-till; 8 — fluvioglacial deposits; 9 — folded till; 10 — ice cracks; 11 — ice flow directions; 12 — direction of melted-glacial water flow; 13 — areas ofglacial erosion; 14 — displacement ofthe debris at the «ice — bed» boundary (a) and up the cracks in glacier (b); 15 — supergacial ablation till; 16 — superglacial lake

но северо-восточнее района исследования. В пределах котловины Белого моря положение краевой зоны может быть установлено в 50—60 км к юго-востоку от района исследования. Здесь к краевым образованиям могут быть отнесены подводные гряды, выявленные с помощью сейсмоакустического профилирования, проведенного в связи с геологической съемкой [2]. В то же время наличие положительных форм рельефа, построенных ледниковыми образованиями, отмечается на дне котловины Белого моря и к югу от гряды, расположенной у д. Мосеево [2]. Широкое развитие супрагляци-альных отложений и форм рельефа свидетельствует об ареальной дегляциации района исследования.

Полученные результаты детализируют особенности строения краевых образований западной части Терских Кейв на их стыке с субмеридиональным комплексом краевых образований. Они будут использованы в дальнейших работах по установлению особенностей ледникового морфогенеза и особенностей динамики Беломорской лопасти последнего ледникового покрова на южном берегу Кольского полуострова.

-

В. В. Колька и С. В. Мудруку за помощь при подготовке статьи, а также Д. С. Толстоброву и В. Л. Ильченко за активное участие в полевых работах.

Список литературы Строение и морфология гряды с напорным моренным основанием у деревни Мосеево (западная часть Терских Кейв, Кольский полуостров)

- Аболтиньш О. П. Гляциоструктура и ледниковый морфогенез. Рига: Зинатне, 1989. 284 с.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Балтийская. Лист Q-(35), 36 (Апатиты) / Гл. ред. Ю. Б. Богданов. Объяснительная записка / Б. Ю. Астафьев, Ю. Б. Богданов, О. А. Воинова и др. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2012. 456 с.

- Греков И. М., Зарецкая Н. Е., Колька В. В. Раннеголоценовые отложения долины р. Кузреки // Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: Cборник статей. Ростов н/Д, 2013. С. 151-152.

- Евзеров В. Я., Николаева С. Б. Пояса краевых образований Кольского региона // Геоморфология. 2000. № 1. С. 61-73.

- Евзеров В. Я. Литология морены поздневалдайского оледенения западной части Кольского полуострова // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2017. Т. 20. № 1-1. С. 48-59.