Строение, состав и условия формирования четвертичных отложений в Кельтминском погребенном каньоне (юго-восток Республики Коми)

Автор: Андреичева Л.Н., Марченко-вагапова Т.И., Исаков В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (317), 2021 года.

Бесплатный доступ

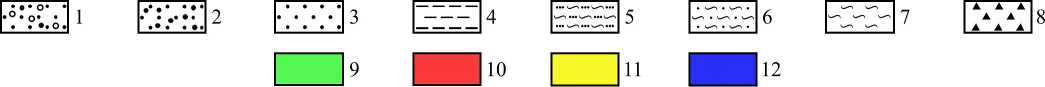

В результате проведенного литологического изучения четвертичной толщи в разрезе скв. 17843 выделены три пачки отложений различной мощности и состава. В нижней части скважины, в интервале глубин 43.2-27.0 м ( слои 5, 4d и 4с), отложения были сформированы, вероятно, во флювиогляциальных условиях. Характерны высокие содержания ильменита (7-14 %) и г (712%), . 2.0 4.4%. 25.923.6руппы титановых минералов (7-12 %), где повышены концентрации лейкоксена и титанита. Содержания хромшпинелидов возрастают вниз по толще от 2.0 до 4.4 %. В интервале глубин 25.9-23.6 м (сл. 4b) вскрывается плотная слабосортированная алевритистая глина без обломочного материала, генезис ее неясен. Глина характеризуется самым высоким в разрезе выходом тяжелой фракции (1.91 %) и содержит аномально высокое содержание магнетита - в среднем 31 %. Верхние 22 м толщи (слои 4а и 3-1) представлены аллювием - х - —- (710%), (46%) (48%). , , , . , орошо сортированным средне- и мелкозернистым песком с амфибол-ильменит-гранат-эпидотовой ассоциацией тяжелых минералов - и повышенными содержаниями метаморфических минералов (7-10 %), хромшпинелидов (4-6 %) и магнетита (4-8 %). Подобный комплекс тяжелых минералов в отложениях, слагающих каньон, свидетельствует об участии уральских магматических и метаморфических комплексов при их формировании, поступление минералов со стороны Камы представляется весьма сомнительным. Данные палинологического анализа, полученные из слоёв 5, 4d и 4b, отражают закономерную смену растительности в заключительные этапы межледниковья. Елово-сосновые леса с примесью пихты, кедра, древовидной и кустарниковой берез, ольхи и ивы постепенно замещались тундровыми растительными сообществами, где наряду с болотно-тундровыми формациями имели место ксерофитные сообщества из полыней Artemisia sp., маревых Chenopodiaceae, редкой Ephedra sp.

Гранулометрический состав, минеральный состав, палинология, погребенный каньон, сквозная долина, флювиогляциальные отложения, аллювий

Короткий адрес: https://sciup.org/149136625

IDR: 149136625 | УДК: 552.5.08:551.8:551.435.114(282.247.415.15) | DOI: 10.19110/geov.2021.5.2

Текст научной статьи Строение, состав и условия формирования четвертичных отложений в Кельтминском погребенном каньоне (юго-восток Республики Коми)

Впервые глубокая долина-каньон, располагающаяся на Вычегодско-Камском водоразделе и соединяющая бассейны верхней Камы и Вычегды, была вскры та в долине р. Кельтмы в середине прошлого века Печорско-Вычегодской экспедицией. Бурением было установлено существование на месте долины рек Северной и Южной Кельтм погребенной долины-каньона шириной 5 км и глубиной более 100 м в пермских известняках [14]. При этом С. А. Яковлев полагал, что сквозная долина рек Северной и Южной Кельтм служила для стока речных и флювиогляциальных вод, переливающихся из одного бассейна в другой. Основываясь на изучении состава гальки из флювиогляциального галечника в основании каньона, предыдущие исследователи сделали вывод об образовании этих отложений за счет новоземельских пород при стоке вод в юго-восточном направлении в сторону Камы. Участие Урала и Фенноскандинавии в поставке обломочного материала при формировании флювиогляциальных отложений отрицалось.

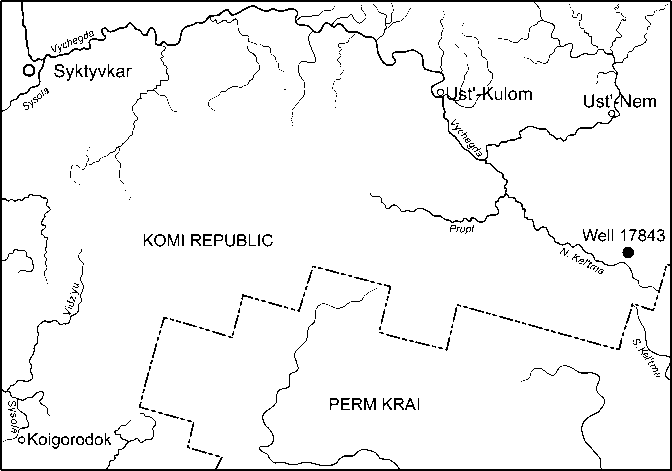

В 2017 году под четвертичными отложениями в долине р. Кельтмы скважиной 17843 (глуб. 45.3 м) этот погребенный глубокий каньон был вскрыт повторно (рис. 1). В задачи наших исследований входило установление времени формирования сквозной долины и выявление возможности переливания вод подпрудных озер сквозь эту ложбину из Вычегды в Каму. Кроме того, немаловажным являлось установление направления движения флювиогляциальных потоков через ложбину с целью выявления типов пород, за счет которых в каньоне формировались отложения квартера. С этой целью был изучен минеральный состав четвертичных отложений, слагающих Кельтминский каньон, ранее предшественниками не изучавшийся.

Материалы и методы исследований

Керн для изучения из скв. 17843 в объеме 70 образцов был предоставлен заведующим отделом палеогеографии четвертичного периода Института географии РАН А. В. Паниным, которому авторы выра-

жают признательность. Для генетического и страти графического расчленения четвертичной толщи отложения были проанализированы гранулометрическим и палинологическим методами.

Гранулометрический состав отложений изучен для получения их структурной характеристики: размеров слагающих частиц (dср) и степени сортированности осадков (Sс) — важного показателя предварительной диагностики их генезиса. Гранулометрический анализ выполнялся по методике Н. А. Качинского [8] с применением ситового и пипеточного методов. Фракционное разделение материала песчано-гравийной размерности проводилось методом мокрого ситования. Глинистоалевритовая фракция размером менее 0.1 мм исследовалась пипеточным методом. Карбонатность определялась в процессе предварительной обработки образцов пород раствором 10 %-ной соляной кислоты. Использовался способ выражения сортированности отложений через нормированную энтропию, которая зависит только от веса фракций и не зависит от размера зерен [4, 5]. Коэффициент сортировки при этом изменяется от нуля до единицы и растет в направлении увеличения сортированности: при наихудшей сортировке мелкозема Sс = 0, для однофракционных отложений Sс = 1. Результаты гранулометрического анализа интерпретировались с помощью гистограмм, кумулятивных кривых, различных диаграмм: треугольных, парных, генетических.

Изучение минералогического состава тяжелой фракции проводилось с целью выявления области денудации и сноса материала при осадконакоплении. Для выполнения минералогических анализов из двухсотграммовой навески отмывалась фракция менее 0.01 мм по методике М. Ф. Викуловой [6]. Оставшаяся часть осадка делилась на гранулометрические фракции. Проблема выбора представительной размерности тяжелой фракции для исследования минерального состава уже полвека обсуждается в литературе. По нашему мнению, минеральный состав тяжелой фракции четвертичных отложений на Европейском Северо-Востоке России целесообразно изучать в мелкопесчаной фракции — 0.25—0.1 мм — представительной по весу и наиболее доступной для изучения, а также достаточно полно отражающей состав питающих провинций [1, 2]. Тяжелые минералы мелкопесчаной фракции выделялись в процессе обработки тяжелой жидкостью «Бромоформ» с плотностью 2.75—2.82 г/см3, далее проводились их магнитная сепарация, взвешивание, изучение под бинокуляром, в иммерсионных препаратах, при необходимости — фотометодом и на сканирующем микроскопе.

Рис. 1. Местоположение скважины 17843

Fig. 1. Location of the well 17843

Лабораторная обработка проб для спорово-пыльцевого анализа (СПА) осуществлялась по общепринятым методикам: сепарационной В. П. Гричука, щелочной Леннарта фон Поста и ацетолизной Г. Эрдтмана [7, 11, 15]. Из разных литотипов пород для мацерации образцов отбирались различные навески: из песков — 200 г, из суглинков — 100 г, из торфов — от 5 до 20 г. Палиноморфы изучались под микроскопом Motic BA 300 при увеличениях 400X и 600X, в каждом образце определялось не менее 300 зерен пыльцы и спор. Спорово-пыльцевые диаграммы строились с помощью программы TILIA. Интерпретация и расчет результатов СПА проводились групповым способом. Споры и пыльца в спектрах объединялись в группы (пыльца деревьев и кустарников, пыльца трав, споры), далее определялось процентное содержание видов спор и пыльцевых зерен от 100 % отмеченных форм. Результаты представлялись в виде палинологических диаграмм.

Результаты исследований и их обсуждение

В интервале глубин 0.65—43.2 м скв. 17843 четвертичные отложения проанализированы гранулометрическим, минералогическим и палинологическим методами. По результатам литологического изучения в разрезе выделены три пачки отложений различной мощности и состава, представленные флювиогляциальными, аллювиальными и осадками неясного генезиса. Описание разреза и характеристика отложений приводятся в стратиграфической последовательности.

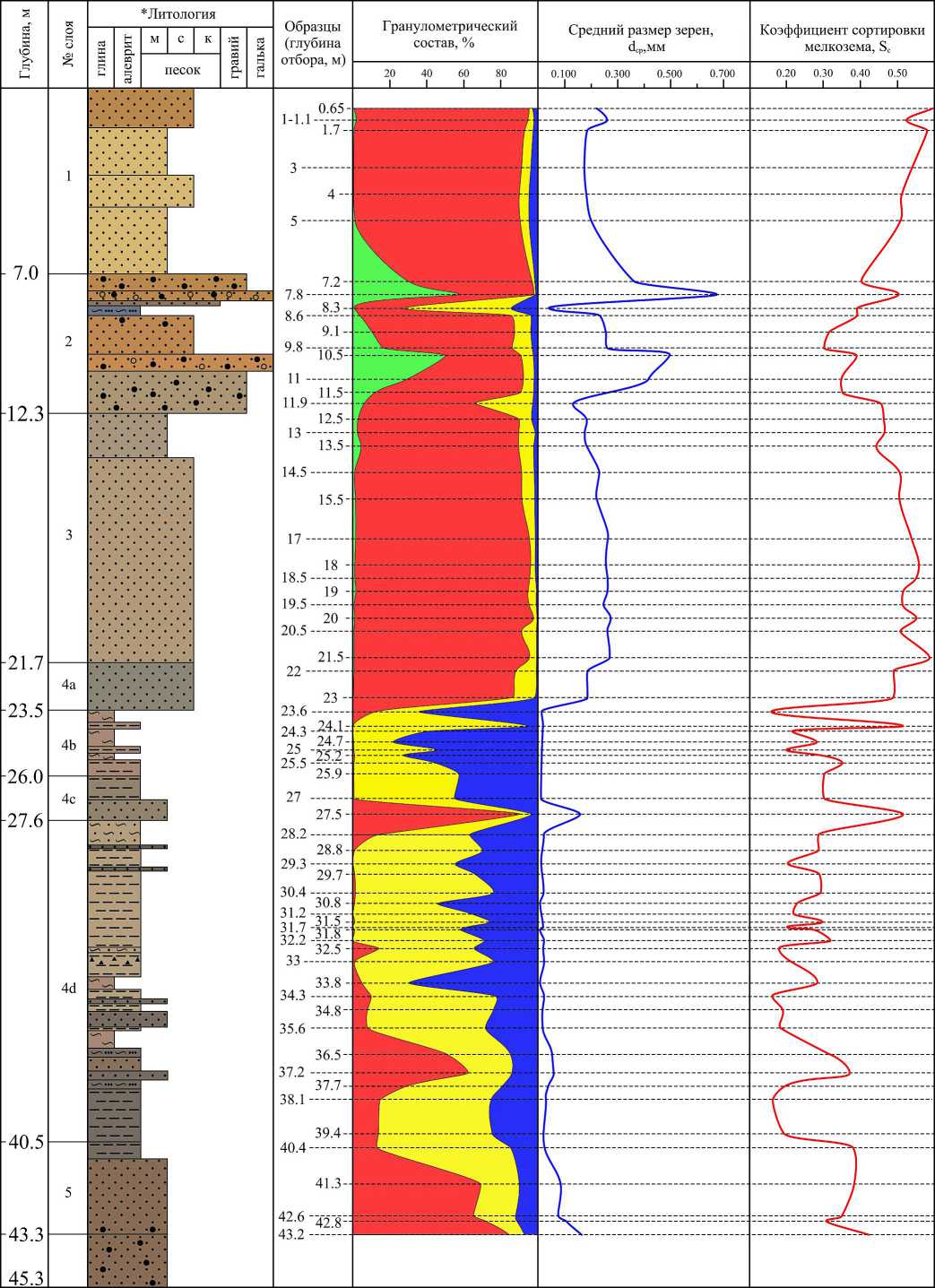

В основании разреза на глубине 43.2—40.4 м выделен слой 5 , в котором вскрываются тонко- и мелкозернистые буровато-серые пески, вверх по слою переходящие в алевриты (рис. 2). При некотором ухудшении степени сортированности и существенном повышении вверх по слою суммарной карбонатности отложений от 5.3 до 17.3 % в том же направлении от 0.153 до 0.024 мм уменьшается dср (табл. 1). Мелкозернистая фракция песков (0.25—0.1 мм) характеризуется ильменит(12 %)-амфибол(13.1 %)-гра-нат(17.3 %)-эпидотовой(21.8 %) ассоциацией тяжелых минералов с повышенным содержанием метаморфических минералов (кианит, ставролит, силлиманит) — 10.3 % — и хромшпинелидов — 4.4 % (табл. 2, рис. 3).

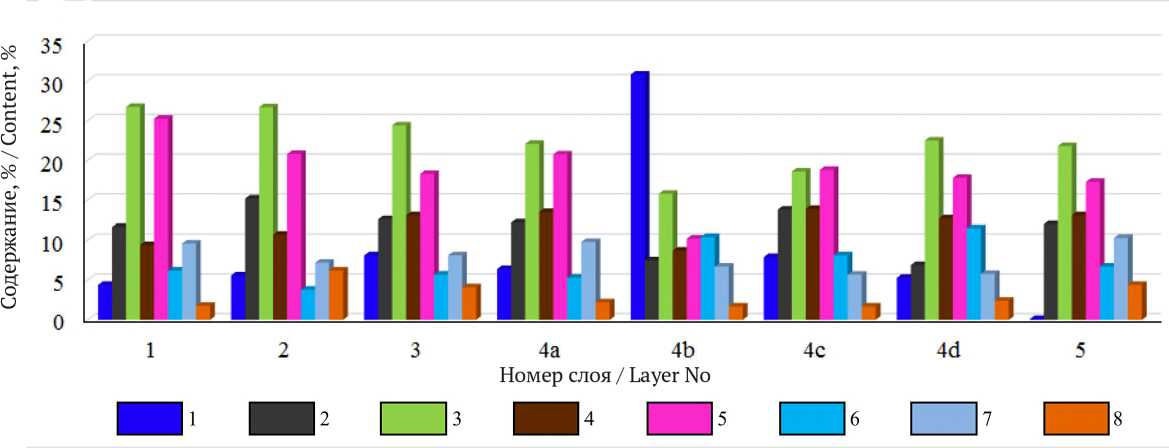

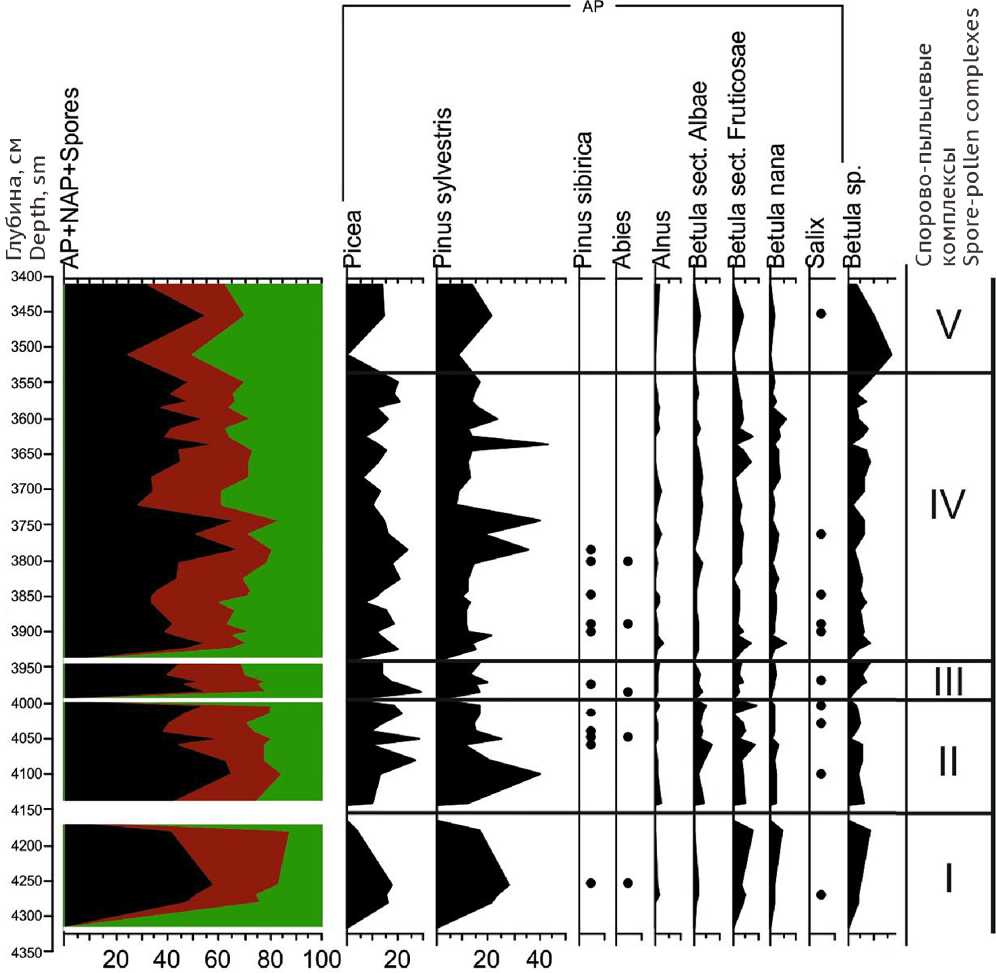

В слое 5 выделены два спорово-пыльцевых комплекса, отражающих этапы изменения природных условий (рис. 4). В общем составе спорово-пыльцевого комплекса I (глубина 42.8—41.8 м) преобладает пыльца древесных растений (почти 58 %). Доля трав достаточно велика (29 %), участие спор колеблется в пределах 16—25 %. Среди древесных форм превалируют хвойные растения: Pinus sylvestris составляет до 28 %, Picea sp. (в среднем 15—17 %), Pinus sibirica, Abies sp. единичны. Пыльца видов рода Betula sp. встречена в значительно меньшем количестве. Отмечены Betula sect. Fruticosae (в среднем 4 %), Betula sect. Albae — до 2 %, Betula nana — 1.5 %. В небольших количествах присутствует пыльца Alnus sp., Salix sp.

Состав травянистых растений довольно разнообразен. Отмечена пыльца Artemisia sp., Chenopodiaceae, Cyperaceae, Poaceae, Ericaceae/Vacciniaceae. Из разнотравья встречены Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosa-ceae, Polygonaceae, Asteraсeae, Caryophyllaceae. Среди споровых растений преобладают Sphagnum sp. (более 12 %) и папоротники сем. Polypodiaceae (почти 11 %). В небольших количествах присутствуют Lycopodium cla-vatum, L. complanatum, Selaginella selaginoides.

Этот спорово-пыльцевой спектр характеризует развитие елово-сосновых лесов со значительной примесью березы (в основном кустарниковой), ольхи и ивы. Климат был достаточно благоприятным.

Спорово-пыльцевой комплекс II выделен в интервале глубин 41.65—40.80 м. Количество пыльцы древесных растений в общем составе возрастает до 65 %, содержание трав колеблется от 15 до 36 %, спор — от 14.8 до 28.7 %. Состав и структура группы древесных сохраняется. Среди хвойных пород преобладает то Pinus sylvestris (40 %), то Picea sp. (28.4 %). Чаще встречаются Pinus sibirica, Abies sp. Участие Betula sp. немного возросло: Betula sect. Fruticosae — от 0.5 до 9.7 %, Betula sect. Albae — от 1.5 до 7.3 %, доля Betula nana уменьшилась (0.2—2.6 %).

Группа травянистых растений становится более разнообразной. Отмечены представители Artemisia sp., Chenopodiaceae, Cyperaceae, Poaceae, Ericaceae/ Vacciniaceae. Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Asteraсeae, Caryophyllaceae, Onagraceae, Apiaceae, Valerianaceae, Liliaceae, Geraniaceae и других. В составе споровых растений по-прежнему преобла дают Sphagnum sp. (до 16.5 %) и папоротники сем. Polypodiaceae (более 10 %). В небольших количествах присутствуют Lycopodium clavatum, L. complana-tum, L. annotinum, L. Apressum; Osmunda sp. Selaginella selaginoides единичен.

Палинологический спектр указывает на дальнейшее распространение лесных территорий, где лесообразующими породами служили ель и сосна. В качестве примеси присутствовали пихта, кедр, древовидная и кустарниковая березы, ольха и ива. На открытых участках развивалась луговая и болотная растительность. Климатические условия стали еще более благоприятными.

В интервале глубин 39.4—22.0 м выделена пачка 4 , сложенная переслаивающимися темно-серыми и серыми с коричневым оттенком глинами и серо-коричневыми, иногда красновато-бурыми алевритами без включений обломочного материала. В результате проведенных исследований эта пачка подразделена на четыре слоя.

Слой 4d мощностью 11.2 м (глубина 39.4—28.2 м) представлен преимущественно алевритами глинистыми, местами опесчаненными, с маломощными прослоями глин. Степень сортированности отложений средняя до низкой (Sc = 0.37—0.16), суммарная карбо-натность повышена, в отдельных образцах достигает 14—16 %. Тяжелая фракция сложена амфи- бол(12.7 %)-гранат(17.8 %)-эпидотовой(22.5 %) минеральной ассоциацией с высокими содержаниями в нижней части слоя группы титановых минералов (рутил, титанит, лейкоксен) — до 18.1 %, магнетита — до 8.5 % и пирита с сидеритом, в сумме составляющих 17.3 %. В верхней части слоя до 4.4 % повышено количество хромшпинелидов.

В составе спорово-пыльцевого комплекса III (глубина 39.85—39.45 м) численность пыльцы и спор в целом сокращается (рис. 4). По-прежнему преобладает пыльца древесных растений, но количество ее несколь- 29

* Цвета отложений в литологической колонке отражают их естественную окраску

Условные обозначения:

Рис. 2. Строение и гранулометрический состав отложений в скв. 17843:

1 — песок с гравием и галькой; 2 — песок с гравием; 3 — песок; 4 — алеврит; 5 — супесь; 6 — суглинок; 7 — глина; 8 — дресва; 9 — гравий (>1 мм); 10 — песок (1.0—0.1 мм); 11 — алеврит (0.10—0.01 мм); 12 — глина (< 0.01 мм)

Fig. 2. Structure and granulometric composition of sediments in the well 17843:

1 — sand with gravel and pebbles; 2 — sand with gravel; 3 — sand; 4 — silt; 5 — sandy loam; 6 — loam; 7 — clay; 8 — gruss; 9 — gravel (> 1 mm); 10 — sand (1.0—0.1 mm); 11 — silt (0.10—0.01 mm); 12 — clay (< 0.01 mm)

Таблица 1. Гранулометрический состав отложений в скв. 17843

Table 1. Granulometric composition of sediments in the well 17843

|

№ слоя Layer No |

№ обр., глубина, м Sample No., depth, m |

Карбонат-ность, % Carbonate content, % |

Содержание фракций, %, размер, мм Content of fractions, %, size, mm |

Средний диаметр Average diameter, dср |

Коэффициент сортировки Sorting coefficient, Sc |

|||

|

2—1 |

1.0—0.1 |

0.10—0.01 |

<0.01 |

|||||

|

0.65 |

0.4 |

0.6 |

96.3 |

1 |

2.1 |

0.220 |

0.60 |

|

|

1.0—1.1 |

0.3 |

2.2 |

94.5 |

1.6 |

1.6 |

0.265 |

0.53 |

|

|

1 |

1.7 |

0.6 |

0.5 |

93.8 |

3.3 |

2.4 |

0.189 |

0.58 |

|

3 |

0.6 |

0.3 |

91.2 |

5.5 |

3.1 |

0.170 |

0.56 |

|

|

4 |

0.3 |

0.3 |

91.1 |

5.2 |

3.5 |

0.185 |

0.53 |

|

|

5 |

0.3 |

1.8 |

91.6 |

4.2 |

2.4 |

0.203 |

0.52 |

|

|

7.2 |

0.7 |

33.1 |

62.7 |

1.8 |

2.5 |

0.367 |

0.40 |

|

|

7.8 |

0.6 |

57.2 |

40.7 |

0.5 |

1.5 |

0.689 |

0.51 |

|

|

8.3 |

1.7 |

1.6 |

25.3 |

59.2 |

13.9 |

0.049 |

0.39 |

|

|

8.6 |

0.5 |

5.3 |

80.4 |

11.2 |

3.1 |

0.224 |

0.39 |

|

|

2 |

9.1 |

0.4 |

11.4 |

76.2 |

9.3 |

3.1 |

0.262 |

0.33 |

|

9.8 |

0.7 |

16.2 |

70.6 |

10.5 |

2.8 |

0.264 |

0.30 |

|

|

10.5 |

0.3 |

48.5 |

42.8 |

6.8 |

1.8 |

0.500 |

0.38 |

|

|

11 |

0.2 |

32.3 |

60.6 |

5.7 |

1.4 |

0.415 |

0.35 |

|

|

11.5 |

0.3 |

14.2 |

77.8 |

5.5 |

2.5 |

0.271 |

0.36 |

|

|

11.9 |

0.7 |

7.5 |

56.4 |

34.1 |

2 |

0.132 |

0.45 |

|

|

12.5 |

1.2 |

3.4 |

86.8 |

7.1 |

2.6 |

0.180 |

0.46 |

|

|

13 |

0.9 |

3 |

87.2 |

6.8 |

3 |

0.174 |

0.47 |

|

|

13.5 |

1.8 |

4.8 |

85.6 |

6.9 |

2.7 |

0.187 |

0.44 |

|

|

14.5 |

0.8 |

2.1 |

91.6 |

4.4 |

1.8 |

0.239 |

0.51 |

|

|

15.5 |

0.5 |

2.5 |

90 |

5.7 |

1.8 |

0.232 |

0.51 |

|

|

3 |

17 |

0.5 |

2.3 |

92.3 |

4 |

1.4 |

0.260 |

0.54 |

|

18 |

0.8 |

1.1 |

93.9 |

3.6 |

1.4 |

0.252 |

0.56 |

|

|

18.5 |

0.9 |

2.2 |

91.9 |

4.3 |

1.6 |

0.260 |

0.55 |

|

|

19 |

0.4 |

2.1 |

91.7 |

5.4 |

0.9 |

0.261 |

0.52 |

|

|

19.5 |

1.5 |

1.4 |

93 |

4.7 |

0.9 |

0.247 |

0.52 |

|

|

20 |

4.8 |

2.3 |

95.9 |

0.8 |

1.1 |

0.270 |

0.55 |

|

|

20.5 |

0.7 |

1.3 |

88 |

9.8 |

0.9 |

0.253 |

0.51 |

|

|

21.5 |

2.3 |

1.1 |

94.6 |

3.3 |

1.1 |

0.270 |

0.59 |

|

|

4a |

22 |

1.3 |

1 |

86 |

11.2 |

1.9 |

0.189 |

0.49 |

|

23 |

0.1 |

0.3 |

85.9 |

11.4 |

2.5 |

0.188 |

0.48 |

|

|

23.6 |

7.6 |

0 |

12.7 |

23.2 |

64.1 |

0.007 |

0.16 |

|

|

24.1 |

7.4 |

0 |

0.1 |

94 |

5.9 |

0.019 |

0.53 |

|

|

24.3 |

8 |

0 |

0.2 |

39.1 |

60.7 |

0.007 |

0.23 |

|

|

4b |

24.7 |

8 |

0 |

0.2 |

22.1 |

77.6 |

0.004 |

0.27 |

|

25 |

7.2 |

0 |

0.2 |

43.6 |

56.3 |

0.008 |

0.20 |

|

|

25.2 |

6.9 |

0 |

2.2 |

25.3 |

72.4 |

0.005 |

0.27 |

|

|

25.5 |

9.2 |

0 |

0.3 |

43.1 |

56.6 |

0.007 |

0.35 |

|

|

25.9 |

7.8 |

0 |

0.4 |

57 |

42.5 |

0.009 |

0.30 |

|

|

4с |

27.0 |

9.7 |

0 |

0.5 |

55.2 |

44.3 |

0.008 |

0.30 |

|

27.5 |

2.4 |

0 |

90 |

6.8 |

3.2 |

0.160 |

0.53 |

|

|

28.2 |

11.4 |

0 |

14.4 |

48.6 |

37.1 |

0.016 |

0.27 |

|

|

28.8 |

9.9 |

0 |

1.8 |

68.2 |

30 |

0.014 |

0.28 |

|

|

29.3 |

13.7 |

0.1 |

0.3 |

55.2 |

44.4 |

0.011 |

0.21 |

|

|

29.7 |

14.5 |

0 |

1.2 |

64.2 |

34.6 |

0.013 |

0.28 |

|

|

30.4 |

12.5 |

0 |

1.4 |

74.7 |

23.9 |

0.016 |

0.29 |

|

|

30.8 |

14.1 |

0 |

1.2 |

45.6 |

53.3 |

0.008 |

0.24 |

|

|

31.2 |

12.6 |

0 |

0.7 |

64.2 |

35.1 |

0.012 |

0.23 |

|

|

31.5 |

14.7 |

0 |

1.1 |

73.1 |

25.8 |

0.015 |

0.30 |

|

|

31.7 |

13.2 |

0 |

0.7 |

61.4 |

37.9 |

0.014 |

0.20 |

|

|

31.8 |

10.2 |

0 |

1.7 |

57.3 |

41 |

0.009 |

0.28 |

|

|

4d |

32.2 |

16.2 |

0 |

0.3 |

71.4 |

28.3 |

0.021 |

0.32 |

|

32.5 |

11.3 |

0 |

15.2 |

50.9 |

33.9 |

0.015 |

0.17 |

|

|

33 |

10.7 |

0 |

2.1 |

74.7 |

23.2 |

0.019 |

0.23 |

|

|

33.8 |

9 |

0 |

4.8 |

26.2 |

69 |

0.005 |

0.28 |

|

|

34.3 |

8.8 |

0 |

9.9 |

67.2 |

22.9 |

0.023 |

0.16 |

|

|

34.8 |

10.1 |

0 |

7.3 |

69.3 |

23.5 |

0.021 |

0.18 |

|

|

35.6 |

12.5 |

0 |

7.4 |

65.4 |

27.3 |

0.019 |

0.17 |

|

|

36.5 |

7.5 |

0 |

51.4 |

33.9 |

14.7 |

0.052 |

0.32 |

|

|

37.2 |

6.1 |

0 |

62.2 |

24.1 |

13.7 |

0.063 |

0.37 |

|

|

37.7 |

8.5 |

0 |

30.1 |

51.7 |

18.1 |

0.031 |

0.19 |

|

|

38.1 |

10.2 |

0 |

15.3 |

60.5 |

24.2 |

0.021 |

0.16 |

|

|

39.4 |

15.2 |

0 |

14.4 |

60.9 |

24.7 |

0.019 |

0.18 |

|

|

40.4 |

17.3 |

0.3 |

13.6 |

71.8 |

14.3 |

0.024 |

0.38 |

|

|

41.3 |

10.5 |

0 |

69.2 |

21.5 |

9.3 |

0.081 |

0.38 |

|

|

5 |

42.6 |

6.5 |

0.1 |

65.9 |

22.7 |

11.3 |

0.073 |

0.35 |

|

42.8 |

8.3 |

1.6 |

72.2 |

17.5 |

8.7 |

0.111 |

0.31 |

|

|

43.2 |

5.3 |

0.6 |

84.5 |

8.6 |

6.4 |

0.153 |

0.43 |

|

Таблица 2. Минеральный состав тяжелой фракции отложений в скв. 17843

Table 2. The mineral composition of the heavy fraction of sediments in the well 17843

|

№ обр., глубина / Sample No., depth |

4 |

7.8 |

9.8 |

11.5 |

13.5 |

17 |

20.5 |

23 |

23.6 |

24.1 |

25.1 |

25.5 |

27 |

27.5 |

28.5 |

35.2 |

40.4 |

43.2 |

|

№ слоя / Layer No. |

1 |

2 |

3 |

4а |

4b |

4c |

4d |

5 |

||||||||||

|

ВТФ, % / Yield of heavy fractions, % |

0.41 |

1.39 |

1.24 |

0.8 |

0.46 |

0.88 |

0.8 |

0.58 |

1,76 |

1,31 |

3,05 |

1,5 |

0.25 |

0.67 |

1.12 |

0.66 |

1.77 |

0.45 |

|

Магнетит / Magnetite |

4.4 |

7.1 |

3.9 |

5.7 |

11.8 |

6.9 |

5.5 |

6.4 |

22.4 |

41,7 |

24,6 |

34,4 |

7 |

8.7 |

2.1 |

8.5 |

0.1 |

0.1 |

|

Ильменит / Ilmenite |

11.7 |

16.3 |

16.1 |

13.2 |

13.2 |

13.6 |

11.2 |

12.2 |

2.4 |

1,1 |

24,1 |

2,3 |

12.5 |

15 |

5.6 |

8.1 |

13.9 |

10.1 |

|

Эпидот / Epidote |

26.7 |

22.7 |

26.9 |

30.6 |

23.5 |

24.7 |

25.1 |

22.1 |

18.8 |

20,1 |

14,2 |

10,1 |

19.1 |

18.1 |

28.1 |

16.8 |

18.7 |

25.1 |

|

Амфибол / Amphibole |

9.4 |

12.3 |

11.3 |

8.6 |

10.5 |

10.8 |

18 |

13.5 |

10.6 |

10,4 |

7,7 |

6,3 |

13.2 |

14.7 |

16.1 |

9.2 |

12.2 |

13.9 |

|

Гранат / Garnet |

25.2 |

23.4 |

18.7 |

20.1 |

18.2 |

18.2 |

18.5 |

20.8 |

14.9 |

10,6 |

8,5 |

6,7 |

18.7 |

18.8 |

29.1 |

6.4 |

18.2 |

16.4 |

|

Пирит / Pyrite |

ед. зн. |

0.2 |

7.6 |

6.4 |

2.8 |

|||||||||||||

|

Сидерит / Siderite |

0.4 |

4.2 |

0.2 |

9,7 |

0,1 |

7.3 |

5.2 |

0.1 |

9.7 |

4.2 |

1.8 |

|||||||

|

Циркон / Zircon |

0.9 |

1.1 |

1.9 |

1.1 |

2.4 |

2 |

0.7 |

1.6 |

5.5 |

ед. зн. |

0,1 |

6,4 |

1.2 |

1.6 |

1.2 |

3.4 |

4.7 |

1.1 |

|

Рутил / Rutile |

0.4 |

0.5 |

1 |

0.8 |

0.7 |

1.2 |

0.4 |

0.9 |

1.7 |

ед. зн. |

0,1 |

2,7 |

0.7 |

0.8 |

0.9 |

2 |

1.7 |

1 |

|

Титанит / Titanite |

2.4 |

0.5 |

1.7 |

1.5 |

2.3 |

2.2 |

2.2 |

2.1 |

4.8 |

3,3 |

0,2 |

7,3 |

4.2 |

2.6 |

2.1 |

4.9 |

2.5 |

2.5 |

|

Лейкоксен / Leucoxene |

3.4 |

1 |

2.9 |

1.5 |

1.3 |

3.9 |

3.1 |

2.4 |

5.8 |

8,7 |

0,3 |

6,8 |

5.3 |

2.6 |

1.9 |

11.2 |

2.2 |

3.4 |

|

Группа титановых минералов Group of titanium minerals |

6.2 |

2 |

5.6 |

3.8 |

4.3 |

7.2 |

5.7 |

5.3 |

12.3 |

12 |

0,5 |

16,9 |

10.2 |

6 |

4.8 |

18.1 |

6.5 |

6.8 |

|

Кианит / Kyanite |

2.2 |

1 |

4.1 |

1.4 |

1.3 |

2.9 |

4.2 |

2.8 |

5.1 |

3,8 |

0,3 |

5,9 |

3.7 |

2.7 |

1.9 |

5.9 |

2.7 |

3.6 |

|

Ставролит / Staurolite |

7.1 |

3.8 |

4.5 |

5.8 |

5.4 |

5.3 |

4.8 |

6.7 |

2.2 |

0,3 |

4,2 |

4,6 |

1.7 |

3.7 |

2.7 |

1 |

2.7 |

11.2 |

|

Силлиманит / Sillimanite |

0.4 |

0.1 |

0.5 |

0.2 |

0.2 |

0.4 |

ед. зн. |

0.3 |

ед. зн. |

0,5 |

0.2 |

0.3 |

0.2 |

0.3 |

ед. зн. |

|||

|

Группа метаморфических минералов Group of metamorphic minerals |

9.6 |

4.9 |

9.1 |

7.5 |

6.9 |

8.6 |

8.9 |

9.8 |

7.3 |

4,1 |

4,4 |

11 |

5.6 |

6.7 |

4.7 |

6.8 |

5.7 |

14.8 |

|

Турмалин / Tourmaline |

3.1 |

1.3 |

1.6 |

0.8 |

0.7 |

1.3 |

1.6 |

0.4 |

1.6 |

ед. зн. |

0,1 |

0,8 |

1.1 |

0.6 |

2.1 |

0.6 |

1.2 |

1.1 |

|

Апатит / Apatite |

1.5 |

0.2 |

1.1 |

1.2 |

2 |

1.2 |

2.7 |

0,2 |

4,1 |

2.1 |

1.1 |

1.3 |

3.9 |

2.2 |

1 |

|||

|

Пироксен / Pyroxene |

1.0 |

1.5 |

0.5 |

0.2 |

2.1 |

0.4 |

0.7 |

0.3 |

ед. зн. |

ед. зн. |

0,7 |

0,7 |

0.2 |

0.3 |

0.5 |

0.6 |

1.7 |

|

|

Хромшпинелид / Chrome spinel |

1.8 |

7.5 |

2.8 |

8.3 |

5.4 |

5.2 |

1.8 |

2.2 |

1.3 |

0,1 |

5 |

0,3 |

1.1 |

2.2 |

4.4 |

0.4 |

5.5 |

3.2 |

Рис. 3. Средний минеральный состав тяжелой фракции отложений в скв. 17843:

1 — магнетит; 2 — ильменит; 3 — эпидот; 4 — амфибол; 5 — гранат; 6 — группа титановых минералов; 7 — группа метаморфических минералов; 8 — хромшпинелид

Fig. 3. The average mineral composition of the heavy fraction sediments in the well 17843:

1 — magnetite; 2 — ilmenite; 3 — epidote; 4 — amphibole; 5 — garnet; 6 — group of titanium minerals; 7 — group of metamorphic minerals; 8 — chrome spinel

Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений в скв. 17843

Fig. 4. Spore-pollen diagram of sediments in in the well 17843

ко уменьшается. Доля трав по-прежнему достаточно велика (23—31%), участие спор возрастает до 31 %. Общая структура комплекса сходна с комплексом II. Преобладают хвойные растения, но их участие немного сокращается: Picea sp. снижается с 28 до 13.5 %, Pinus sylvestris составляет до 19 %, Pinus sibirica, Abies sp. вверх по разрезу исчезают. Участие пыльцы сем. Betulaceae также снижается: Betula sect. Albae содержится в количестве немногим более 3 %, Betula sect. Fruticosae — 4.4 %, Betula nana и Alnus sp. — до 1.7 %.

Состав травянистых растений становится беднее. Среди споровых по-прежнему преобладают Sphagnum sp. и папоротники сем. Polypodiaceae. В небольших количествах присутствуют Lycopodium clavatum, L. com-planatum, L. annotinum, Botrychium sp., Selaginella selag-inoides .

Палинологический спектр указывает на сокращение лесных елово-сосновых группировок с незначительной примесью пихты, кедра, древовидной и кустарниковой берез, ольхи и ивы. На открытых участках развивалась луговая и болотная растительность. Климатические условия еще оставались благоприятными.

Спорово-пыльцевой комплекс IV выделен в интервале глубин 39.25—37.45 м. В общем составе спектра по-прежнему в целом преобладает пыльца древесных растений (34—66 %), в некоторых образцах превалирует пыльца травянистых растений, которая составляет 13—37 %. Споровых растений отмечено от 16 до 40 %.

Количественные соотношения пыльцы сохраняются. Преобладают хвойные растения: Picea sp., Pinus sylvestris , Pinus sibirica, Abies sp. Пыльца сем. Betulaceae занимает подчиненное положение. Разнообразие группы травянистых уменьшается. Среди споровых растений по-прежнему преобладают Sphagnum sp. (колеблется от 11 до 25 %) и папоротники сем. Polypodiaceae (более 12 %). Единично отмечены плауны, а также Botrychium sp., Selaginella selaginoides .

Палинологический спектр этой зоны свидетельствует о том, что на территории лесные группировки сохраняли свое доминирующее положение. В почвенном покрове развивались болотно-травянистые сообщества.

В спектрах спорово-пыльцевого комплекса V (глубина 37.20—34.15 м) общее количество спор и пыльцы значительно сокращается. Среди отмеченных древесных пород преобладают хвойные растения, но в целом их участие продолжает уменьшаться: Pinus sylvestris содержится в количестве от 8 до 23 %, Picea sp. в среднем составляет 12—20 %, Pinus sibirica и Abies sp. исчезают. Пыльца сем. Betulaceae по-прежнему занимает подчинённое положение: Betula sect. Albae — до 2.6 %,3 Betula sect. Fruticosae — 1—7 %, Betula nana — 0.6—6%. Alnus sp., Salix sp. единичны.

Состав травянистых растений сохраняется. Отмечены Artemisia sp., Chenopodiaceae, Cyperaceae, Poaceae, Ericaceae/Vacciniaceae. Разнотравье представ лено Ranunculaceae, Cariophyllaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Apiaceae и др. Среди споровых растений по-прежнему преобладают Sphagnum sp. (до 27%) и папоротники сем. Polypodiaceae (более 17 %). Единично встречены Lycopodium clavatum, L. complana-tum, L. annotinum, Selaginella selaginoides.

Палинологический спектр этой зоны свидетельствует о том, что на территории лесные группировки потеряли свое доминирующее положение. В почвенном покрове развивались болотно-травянистые сообщества. Климатическая обстановка ухудшилась.

Слой 4c (глубина 27.5—27 м) в нижней части сложен песком средне- и мелкозернистым, выше — алевритом глинистым, темно-серым с коричневатым оттенком, очень плотным, менее карбонатным, чем ниже по разрезу (табл. 1). Степень карбонатности составляет 2.4—9.7 %. Для песчано-алевритовых отложений характерна ильменит(13.8 %)-амфибол(13.9 %)-эпи-дот(18.6 %)-гранатовая(18.8 %) ассоциация тяжелых минералов с повышенным содержанием титановых минералов — 8.1% и высокой концентрацией магнетита — 7.9 % (табл. 2, рис. 3).

Слой 4b в интервале глубин 25.9—23.6 м представлен плотной темно-серой с коричневым оттенком слабосортированной алевритистой глиной (Sc = 0.29) без обломочного материала, со средним диаметром частиц (dср), равным 0.008 мм. Эта глина определяется самым высоким в разрезе скважины ВТФ (в среднем 1.91 %) и аномально высоким содержанием магнетита — 30.8 %, в отдельных пробах достигающим 41.7 %. На эпидот приходится 15.8 %, титановые минералы составляют 10.4 %. Отложения из верхней части слоя обогащены гранатами, составляющими в среднем 12.8 %, и амфиболами — 10.5 %, тогда как в нижней части слоя этих минералов содержится почти вдвое меньше. В средней части слоя до 5 % повышено количество хромшпинелидов.

На глубине 34—24 м отложения исследованы па-линологически, в них отмечены пыльца и споры в небольших количествах до единичного. Среди встреченных форм основную массу составляют травянистые растения, несколько меньше споровых и древесных. Среди зафиксированной пыльцы древесных растений доля хвойных значительно снижается: встречена Pinus sylvestris , Picea sp. исчезает вверх по разрезу. В составе пыльцы сем. Betulaceae чаще отмечена пыльца Betula nana , встречена Betula sect. Fruticosae , Alnus sp. — единичен, Betula sect. Albae не отмечена.

В составе травянистых растений преобладающими становятся Artemisia sp. и Chenopodiaceae. Единична встречаемость пыльцы Ephedra sp., Poaceae, Ericaceae/ Vacciniaceae. Участие разнотравья снижается. Среди споровых растений по-прежнему преобладают Sphagnum sp. (до 33 %) и папоротники сем. Polypodiaceae (до 14— 16 %). Lycopodium clavatum, Lycopodium sp. отмечаются единично.

По небольшому количеству зерен спор и пыльцы трудно судить о формировании растительности, однако можно предположить, что развивались тундровые растительные сообщества. Наряду с болотно-тундровыми формациями имели место ксерофитные сооб щества из полыней Artemisia sp., маревых Chenopodiaceae, Ephedra sp. Все это свидетельствует о холодных климатических условиях.

Слой 4а (глубина 23—22 м) представлен темно-серым, довольно хорошо сортированным мелкозернистым песком (Sс= 0.48—0.49) с редким гравием и очень низкой суммарной карбонатностью — 0.1—1.3 %. Тяжелая фракция сложена ильменит(12.2 %)-амфи-бол(13.5 %)-гранат(20.8 %)-эпидотовой(22.1 %) ассо-

циацией минералов с повышенным содержанием магнетита (6.4 %) и метаморфических минералов (9.8 %).

В слое 3 (интервал глубин 21.5—11.9 м) вскрывается серый мелкозернистый, хорошо сортированный песок с содержанием гравия, составляющим первые проценты и возрастающим вверх по слою до 7.5 %. В этом же направлении отмечается некоторое снижение степени сортированности отложений от 0.59 в нижней части слоя до 0.45 в верхней. Тяжелую фракцию слагает ильменит(12.6 %)-амфибол(13.1 %)-гра- нат(18.3 %)-эпидотовая(24.4 %) минеральная ассоциация с повышенными концентрациями метаморфических минералов (8.1 %) и хромшпинелидов ( 4.1 %). Минеральный состав весьма сходен с таковым в сл. 5. Отличие состоит лишь в содержаниях магнетита: в сл. 5 он составляет 0.1 %, тогда как в рассматриваемом сл. 3 его значение повышено в среднем до 8.1 %.

Слой 2 (глубина 11.5—7.2 м) представлен песком желтовато- и серо-коричневым, разнозернистым, преимущественно средне- и крупнозернистым. На глубине 9.8—8.3 м выходят среднесортированные средне- и мелкозернистые пески до алевритов с Sc, равным 0.30— 0.39. В нижней части слоя (11.5—10.5 м) и в кровле (7.8— 7.2 м) это гравийно-песчаные отложения с редкой мелкой галькой (табл. 1, рис. 2). Отложения характеризуются высоким выходом тяжелой фракции — 1.14 %, состав ляющей амфибол(10.7 %)-ильменит(15.2 %)-гра- нат(20.8 %)-эпидотовую(26.4 %) ассоциацию с повышенными содержаниями магнетита (5.6 %), хромшпи-нелидов (6.2 %) и метаморфических минералов (7.2 %).

Слой 1 начинается с глубины 5 м (до поверхности) и сложен хорошо сортированными средне- и мелкозернистыми песками с единичным гравием. Цвет песков серый, в верхнем метре слоя коричневый. Тяжелые минералы слагают амфибол(9.4 %)-ильме-нит(11.7 %)-гранат(25.2 %)-эпидотовую(26.7 %) ассоциацию, в которой 9.6 % составляют метаморфические минералы, а содержание магнетита повышено до 4.4 % (табл. 2, рис. 3).

В целом в нижней части скважины ( слои 5, 4d и 4с в интервале глубин 43.2—27.0 м) наблюдается переслаивание песков глинисто-алевритовых (слои 5 и 4с) и алевритов глинистых (сл. 4d) . Для этой толщи характерны высокие содержания титановых минералов (рутил, титанит, лейкоксен) — 6.7—11.5 % — за счет повы шенных концентраций лейкоксена и титанита. Количество ильменита изменяется от 13.8 до 6.8 %. Содержания хромшпинелидов вниз по толще возрастают от 1.7 до 4.4 %. Эта толща была сформирована предположительно во флювиогляциальных условиях, на что, во-первых, может указывать более высокая суммарная карбонатность этих отложений по сравнению с аллювием [13]. Низкая карбонатность аллювия определяется резко подчиненным значением обломков карбонатных пород по отношению к другим, более устойчивым породам из-за их быстрого механического разрушения в условиях речного стока. Во-вторых, флювиогляциальные осадки характеризуются многообразием литотипов отложений от алевритов до галечников, что обусловлено изменчивостью гидродинамических условий при их формировании и, соответственно, принадлежностью их к различным генетическим подгруппам.

Флювиогляциальные отложения перекрываются плотной глиной неясного генезиса, без обломочного материала, вскрытой в интервале глубин 25.9—23.6 м (сл. 4b). В глине до 1.91 % повышено содержание тяжелых минералов, которые слагают гранат(10.2 %)-эпи-дот(15.8 %)-магнетитовую(30.8 %) ассоциацию. Количество магнетита в отдельных образцах достигает аномально высоких значений — 41.7 %, суммарное содержание минералов группы титановых тоже повышено до 10.4 %.

Верхние 22 м отложений в разрезе скв. 17843 (слои 4а и 3-1) представлены аллювием — хорошо сортированным средне- и мелкозернистым песком. Тяжелые минералы аллювиальных песков формируют амфи- бол-ильменит-гранат-эпидотовую ассоциацию. Содержания амфиболов в аллювиальной пачке убывают снизу вверх от 13.6 до 9.4 %, тогда как значения эпи дота, напротив, возрастают от 22.1 до 26.6 %. Характерными особенностями аллювия в этой скважине являются повышенные содержания магнетита — 4.4—8.1 %, в отдельных образцах достигающие 11.8 %, и хромшпинелидов, составляющих в среднем 4.1 % в сл. 3 и 6.2 % в сл. 2. Пески обогащены метаморфическими минералами (кианит, ставролит, силлиманит), составляющими 7.2—9.8 % за счет повышенных содержаний ставролита (иногда до 7.1 %) и кианита (до 4.2 %).

Выводы

Минеральный состав четвертичных отложений, слагающих Кельтминский погребенный каньон, вскрытый скв. 17843, изучен впервые. В результате выявлен не вполне типичный для отложений квартера набор и количественные содержания тяжелых минералов (табл. 2, рис. 3).

Тяжелая фракция флювиогляциальных отложений характеризуется высокими концентрациями магнетита (до 42 %), хромшпинелидов (до 8 %) и ильменита (до 24 %), тогда как обычно в четвертичных осадках магнетит составляет первые проценты, либо еще меньше; хромшпинелиды фиксируются в единичных знаках, реже в долях процента; максимальные содержания ильменита редко достигают 10—11 %.

Наличие повышенных концентраций магнетита, хромшпинелидов и ильменита в тяжелой фракции бесспорно свидетельствуют об участии уральских магматических и метаморфических комплексов в качестве источников сноса материала при образовании этих осадков. Высокие содержания магнетита, вероятно, связаны как с магматическими породами и основными эффузивами, так и с метаморфическими серпен-тинизированными ультрабазитами. Хромшпинелиды могли поступать из пород офиолитовой ассоциации Полярного и Приполярного Урала [10, 9, 12]. Ильменит характерен для основных и щелочных магматических пород. Как акцессорный минерал, он образуется на последней стадии кристаллизации магматических пород разнотипного состава. Кроме того, эпидот, содержание которого повышено до 31 %, также является, наряду с ильменитом, характерным минералом СевероВосточной терригенно-минералогической провинции, включающей Новую Землю, Пай-Хой и Полярный и Приполярный Урал [3].

Существование сквозной долины рек Южной и Северной Кельтм, через которую речные и флювиогляциальные воды переливались из одного бассейна в дру- 35

гой, и поступление подобного комплекса тяжелых минералов со стороны Камы представляется весьма сомнительным, поскольку в бассейне Камы развит пли оцен, а долины рек Северной и Южной Кельтм сложены пермскими известковыми отложениями. Вопрос о времени формирования сквозной долины пока остается открытым.

Палинологические исследования нижней части отложений отражают закономерную смену растительности в заключительные этапы межледниковья. Еловососновые леса с примесью пихты, кедра, древовидной и кустарниковой берез, ольхи и ивы постепенно замещались тундровыми растительными сообществами, где наряду с болотно-тундровыми формациями имели место ксерофитные сообщества из полыней Artemisia sp., маревых Chenopodiaceae, редкой Ephedra sp.

Работа выполнена в рамках темы НИР ГР № AAAA-A17-117121140081-7.

Список литературы Строение, состав и условия формирования четвертичных отложений в Кельтминском погребенном каньоне (юго-восток Республики Коми)

- Андреичева Л. Н. Основные морены Европейского Северо-Востока России и их литостратиграфическое значение. СПб.: Наука, 1992. 125 с.

- Андреичева Л. Н. Плейстоцен Европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 323 с.

- Батурин В. П. Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным компонентам. М.- Л.: Изд-во АН СССР,1947. 338 с.

- Белкин В. И., Рязанов И. В. О понятиях сортированности и однородности гранулометрического состава осадочных пород // Литология и полезные ископаемые. 1974. № 2. С. 133—139.

- Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. 576 с.

- Викулова М. Ф. Общая характеристика глин // Методическое руководство по петрографо-минералогическому изучению глин. М., 1957. С. 7—90.

- Гричук В. П., Заклинская Е.Д. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии. М.: ОГИЗ ГЕОГРАФГИЗ, 1948. 224 с.

- Качинский Н. А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 191 с.

- Макеев А. Б., Брянчанинова Н. И. Минералогия, хромитоносность и платиноносность Полярного Урала // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. № 6. С. 20—24.

- Макеев А. Б., Пeревозчиков Б. В., Афанасьев А. К. Хромитоносность Полярного Урала. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1985. 152 с.

- Пыльцевой анализ. М.: Гос. изд-во геол. лит-ры, 1950. 571 с.

- Савельева Г. Н. Габбро-ультрабазитовые комплексы офиолитов Урала и их аналоги в современной океанической коре. М.: Наука, 1987. 246 с. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 404).

- Юргайтис А. А. Литогенез флювиогляциальных отложений области последнего материкового оледенения. М.: Недра, 1984. 183 с.

- Яковлев С. А. Основы геологии четвертичных отложений Русской равнины (Стратиграфия). М.: Госгеолтехиздат, 1956. 351 с.

- Erdtman G. Erdtman's Handbook of Palynology. 2nd ed. / Ed. S. Nilsson, J. Praglowski. Copenhagen, 1992. 580 pp.