Строение верхнелохковской (нижний девон) органогенной постройки Лопъю-Кырта (р. Илыч, Северный Урал)

Автор: Пономаренко Е.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (282), 2018 года.

Бесплатный доступ

Изученные породы разреза скалы Лопъю-Кырта на р. Илыч (Северный Урал) представлены в основном биогермными известняками, а также известняковыми песчаниками, гравелито-песчаниками и брекчиями. Среди биогермных известняков преобладают строматолитовые разности, более редки коралловые, фистулеллово-микробиальные или строматопорово-микробиальные. Составление профилей и их взаимная корреляция позволили установить ландшафтно-морфологическую зональность постройки Лопъю-Кырта, выделить внешний склон и рифовое плато. В строении последнего элемента участвуют гребень рифа, песчано-гравийные отмели, центральная и тыловая зоны рифового плато. В целом строматолитовый состав каркаса и характерная рифовая зональность позволяют отнести Лопъю-Кырту к специфическому типу построек - строматолитовому рифу, своей зональностью резко отличающемуся от микробиальных холмов. Установлено, что Лопъю-Кырта имеет много общего с современным микробным рифом Хайбёрн Кэй (на Большой Багамской банке). Стратиграфически и географически более близкие к Лопъю-Кыртинской постройке верхнесилурийские строматолитовые рифы Северного Урала и Аляски значительно отличаются по архитектуре каркасов.

Нижний девон, лохковский ярус, строматолитовые рифы, палеоландшафтно-морфологический профиль, архитектура каркасов

Короткий адрес: https://sciup.org/149129320

IDR: 149129320 | УДК: 551.734.1 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-6-35-42

Текст научной статьи Строение верхнелохковской (нижний девон) органогенной постройки Лопъю-Кырта (р. Илыч, Северный Урал)

В палеозойской истории карбонатонакопления на Печорском Урале выделены несколько этапов развития органогенных сооружений, среди которых сандбий-ско-раннеэмский имел наиболее сложную историю [1]. Одним из удивительнейших эпизодов на данной территории является раннедевонский, характеризующийся пиком рифообразования с большим разнообразием ископаемых сообществ [1, 8,10] в прагиене-раннем эмсе, и который происходил на фоне позднесилурийско-раннедевонского так называемого « протяженного рифового кризиса » [13], регистрируемого по всему миру. Однако, первые девонские рифогенные образования появились ещё в позднелохковское время. Наиболее известным примером является Усинский рифовый массив на р. Б. Уса в районе устья р. Нияю [1, 8], но сильная доломитизация пород дает мало данных о его строении.

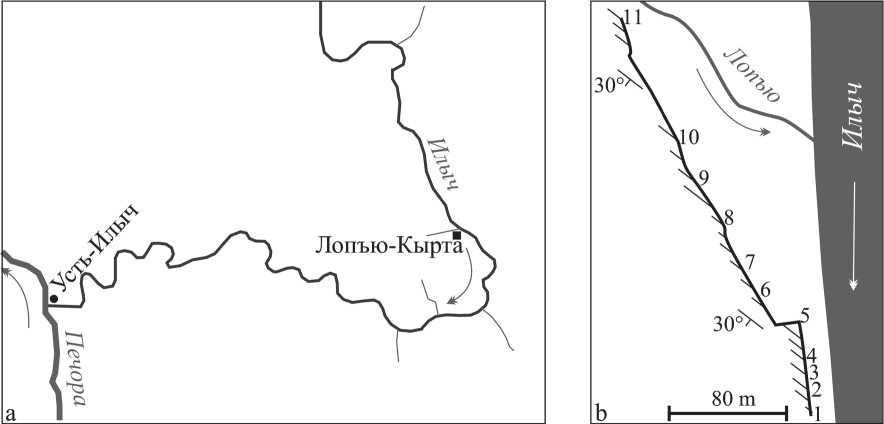

Другим примером верхнелохковских органогенных построек является разрез Лопью-Кырта на р. Илыч (рис. 1, а). Краткие сведения о строении этой постройки имеются в работах А. И. Антошкиной [1], фаунистическая характеристика дана В. С. Цыганко [8], интересные наблюдения над морфологией колоний кораллов сделаны И. И. Пархетой с соавторами [5]. Автором она изучалась во время полевых работ 2015 г. Изучение разреза сопровождалось прохождением ряда профилей (рис. 1, b). Определения условий залегания (по ватерпасам, залеганию кораллов и ориентировке биокласто-вого материала) показали, что на большей части разреза породы падают на юго-запад под углом 30°. Хорошая обнаженность и слабая степень эпигенетических изменений пород позволяют достаточно детально изучить строение и структуру органогенной постройки Лопъю-Кырта, провести палеогеографический анализ. Целью работы является анализ полученных данных и обоснование генезиса этого органогенного тела.

1. Строение разреза

Разрез Лопъю-Кырта (обн. 144; по [4]) вскрывается на правом берегу р. Илыч, ниже устья р. Лопъю (рис. 1, а). Обнажение представляет собой длинные выходы невысоких скал, преимущественно находящихся в лесу, на протяжении 0.3 км.

1.1. Основные типы пород

Органогенная постройка сложена биогермными известняками, но не редки здесь известняковые песчаники, гравелито-песчаники и брекчии.

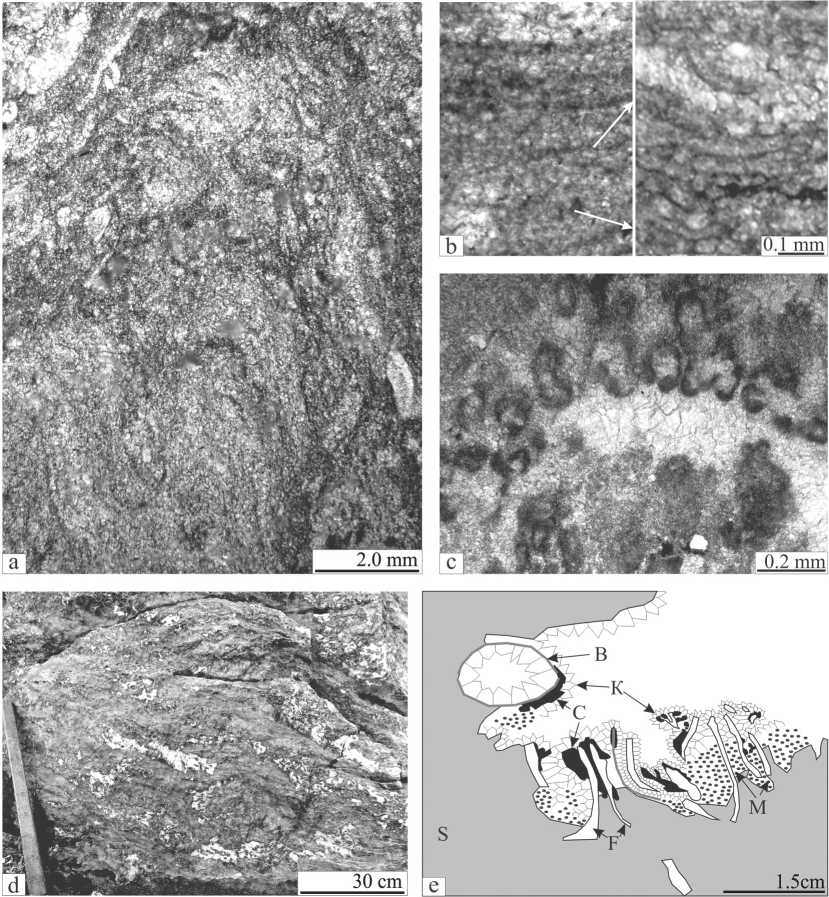

Биогермные породы в основном представлены строматолитоподобными и строматолитовыми разностями (рис. 2, а). Из-за отсутствия хорошо отмытых по- 35

Рис. 1. а. Расположение разреза Лопъю-Кырта. b. Карта-схема обнажения Лопъю-Кырта с расположением пройденных профилей

Fig. 1. а. Location of the Lop’yu Kyrta section. b. A schematic map of the Lop’yu Kyrta outcrop with transects location

верхностей сложно определить размеры и морфологию строматолитов; только в шлифах отмечаются мелкие куполовидные (до 1.0 см в диаметре) и столбчатые (0.4—10 мм шириной и 0.8—20 мм высотой) морфоти-пы. Не исключается, что эти сложности здесь обусловлены большими размерами строматолитов. Так, например, в строении лудловского рифа Дрейк (Аляска, террейн Александра) описаны строматолитовые маты, достигающие в длину более 30 м [1]. Микроскопически строматолиты спонгиостроматовые, в них наблюдается чередование тонких более светлых и более темных слой-ков (0.2—1.0 мм), сложенных тонкозернистым кальцитом (0.007—0.036 мм), в которых иногда отмечаются теневые нитчатые образования 0.02—0.06 мм диаметром и 0.4—0.6 мм длиной (рис. 2, b). Поростроматовые структуры (рис. 2, c) отмечаются участками и представлены скоплениями (0.2—4.0 мм) цианобактерий, напоминающих Renalcis (?). Пространство между строматолитами (1.0—2.0 мм шириной и 0.4—1.0 см длиной) в основном залечено инкрустационным радиально-фибровым (корки 0.1—0.2 мм) и друзовым спаритовым кальцитом. Незначительными компонентами (до 5 %) этих пород является биокластовый и литокластовый материал разного размера (от 0.1 мм до 0.1 м).

Известняки биогермные фистулеллово-микроби-альные и микробиально-строматопоровые распространены участками, слагают пятна от 0.1 до 0.5 м в диаметре и выделяются по обилию цементирующей массы (рис. 2, d). Каркас здесь, как правило, сложен колониями метазой, инкрустированных цианобактериями (до 2.0 мм). Пространство между ними частично заполнено литокластовым и биокластовым материалом, но в основном — радиально-фибровым инкрустационным и друзовым спаритовым кальцитовыми цементами (рис. 2, e).

Интерпретация . Строматолитовое строение пород является результатом жизнедеятельности микробиальных матов со сложной биогеохимической и бактериальной зональностью [3]. Микро-тонкозернистый кальцит в них появился, по всей видимости, при тафономических преобразованиях цианобактериальных пленок и матов, [16], свидетельством чему служат тени их нитей.

Редкие биокласты среди тонкослоистого известняка микробиального происхождения являются результа- 36

том улавливания цианобактериальными матами мелких частиц карбонатного материала песчаной размерности. Последующая минерализация экстраполимерной субстанции (гликокаликса), слагающего большую часть мата, приводила к появлению твердых участков, на которых после гибели цианобактериального сообщества селились многоклеточные организмы. Об этом свидетельствует пятнистый характер распространения биогермных пород с остатками скелетов многоклеточных организмов. Их небольшие поселения мешали развиваться в ближайших окрестностях цианобактериальному сообществу, вероятно, из-за затенения поверхности субстрата, приводившего к локальному уменьшению жизнедеятельности фототрофных бактерий.

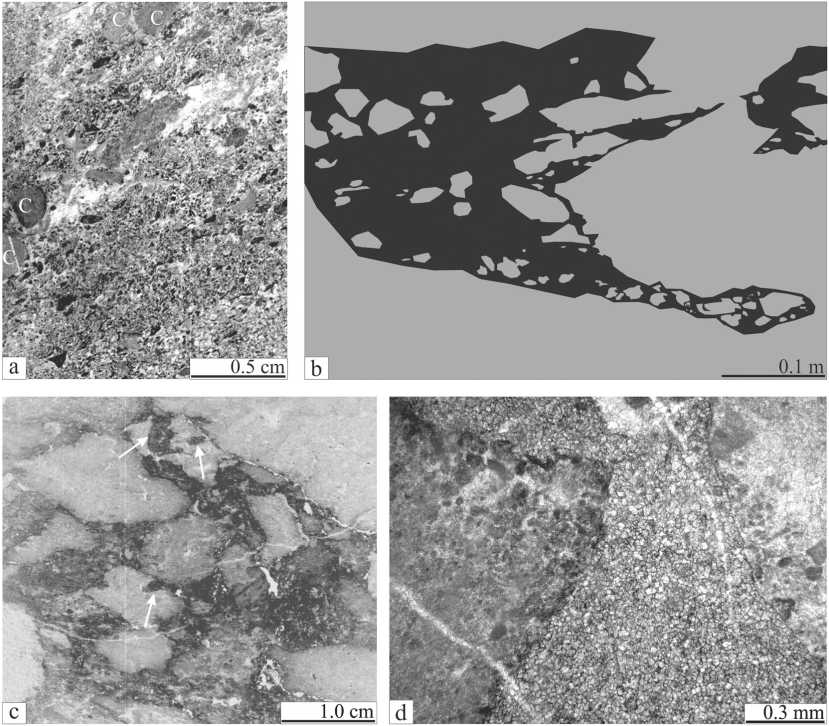

Известняковые песчаники и гравелито-песчаники (рис. 3, а) слагают слои среди биогермных разностей и имеют мощность от первых миллиметров до 2.0 м. Слоистая текстура обусловлена ориентировкой зерен, реже — вариациями их размеров. Литокласты (0.2— 0.5 мм), как правило, представлены обломками пелитоморфных известняков. В редких случаях, когда размеры дебриса достигают 2.0—5.0 мм, в их составе отмечают -ся фрагменты среднезернистых литокластовых известняковых песчаников, сгустковых и строматолитовых микробиальных известняков и фистулелловых известняков. Органогенный материал представлен обломками члеников криноидей, раковин брахиопод и остракод. Реже отмечаются фрагменты щитков трилобитов, раковин гастропод, веточек фистулелл, колоний красных водорослей, цианобактерий, табулят (аулопориды, фаво-зитиды), ругоз и строматопороидей. Цемент — друзовый спаритовый кальцит; крайне редко отмечаются радиально-фибровые оторочки или пелитоморфный кальцит.

Интерпретация . Эти известняки являются результатом осадконакопления в активной среде, о чем свидетельствуют кристаллические цементы и преимущественная сортировка зерен. Иногда проявляющаяся градационная слоистость также указывает на влияние периодических течений (вероятно, приливно-отливных). Широкое развитие обломков пелитоморфных известняков свидетельствует либо о размыве этих пород, либо о сильной микритизации обломков с образованием пе-лоидов-багамитов [12], что указывает на крайне мелко-

Рис. 2. Биогермные породы. а. Известняк строматолитовый перекристаллизованный. Отмечается теневая неясно-слоистая текстура с мелкими «прилипшими» биокластами. Шлиф П-Ил144/29. b. Теневые нитчатые микроструктуры в строматолите (слева; шлиф П-Ил144/6) и нити цианобактерий в обломке строматолита в склоновых турбидитах валганской свиты (справа; шлиф П-Ил113/1). Стрелки указывают на близкую толщину нитей. с. Колонии цианобактерий. напоминающие Renalcis (?). Шлиф П-Ил144/13. d. Участки с обилием цемента (светлое) во вмещающих микробиальных строматолитовых перекристаллизованных известняках. Фотография хорошо отмытой глыбы у уреза воды напротив профиля 7. е. Зарисовка взаимоотношения строматолитовых и фистулелловых разностей. S — биогермные строматолитовые известняки; F — Fistulella ; М — межкаркасное заполнение мелким био- и литокластовым материалом; C — инкрустации цианобактерий; К — цементные корки; B — фрагменты и раковины брахиопод. Шлиф П-Ил144/46

Fig. 2. Biohermal rocks. a. A recrystallized stromatolitic limestone. Note a relict of unclear-laminated structure with small «adherent» bioclasts. Thin section П-Ил144/29. b. Relicts of filamentous microtextures into stromatolite (at the left; thin-section П-Ил144/6) and cyanobacterial filaments in a stromatolite clast from the Valganskaya Fm turbidites (at the right; П-Ил113/1). Arrows show an approximately thickness of filaments. c. Cyanobacterial colonies which are similar to Renalcis (?). Thin section П-Ил144/13. d. Areas with abundant cements (light) in hosting recristallized microbial stromatolite limestones. The photo shows a well-washed large boulder near the water-line of the Ilych River opposite transect 7. e. The sketch of a stromatolite and Fistulella relationship. S — stromatolite boundstones; F — Fistulella , M — an inter-framework filling with small bio- and lithoclasts; C — cyanobacterial encrustations; K — crusts of cements; B — fragments and shells of brachiopods. Thin section П-Ил144/46

водные и прогреваемые морские воды. Биокластовый материал имеет местное происхождение, так как не несет следов окатанности.

Известняковые брекчии слагают линзовидные прослои и участки до 0.8 м в диаметре (рис. 3, b). Это серые пятнистые породы, состоящие из обломков пород (70— 80 %) и доломитового матрикса (20—30 %). Обломки (от 1.0 мм до 0.1 м) не окатаны, имеют угловатые очертания со слабоокругленными и вогнутыми краями. Часто в них встречаются впадинки и более мелкие карманы (рис. 3, c). Состав обломков, хоть и гетерогенный, но включает те типы пород, которые окружают брекчии. В основном это фрагменты известняков биогер-мных строматолитоподобных (17—76 %) и/или био-ли- токластовых песчаников (12—44 %). Реже отмечаются обломки известняков сгустковых (0—14 %), цианобактериальных (7—20 %), фистулелловых (0—13 %) и перекристаллизованных или цементных корок (7—13 %). Матрикс микро-тонкозернистый (0.007—0.08 мм) глинистый доломит (рис 3, d) с незначительным содержанием биокластов (0.2—1.1 мм), представленных обломками члеников криноидей, а также целыми раковинками мелких брахиопод. Важно отметить, что во вмещающих породах на границах с брекчиями часты структуры, похожие на Palaeomicrocodium.

Интерпретация . Эти брекчии представляют собой продукт разрушения органогенного сооружения и накопления обломков в понижениях рельефа. Линзовидные 37

Рис. 3. Обломочные породы. а. Известняковый песчаник с тонким прослоем известнякового гравелито-песчаника. С — членики криноидей. Шлиф П-Ил144/22. b. Положение известняковых брекчий в разрезе Лопъю-Кырта. Полевая зарисовка с указанием наиболее крупных обломков. Профиль 7, верхняя часть. с. Известняковая брекчия с глинисто-доломитовым цементом. Стрелки указывают на карманы, интерпретируемые как следы растворения. Шлиф П-Ил144/11. d. Глинисто-доломитовый матрикс между обломками. Шлиф П-Ил144/11

Fig 3. Clastic rocks. a. The calcareous sandstone with thin layer of the calcareous gravelite-sandstone. C — crinoids ossicles. Thin section П-Ил144/22. b. Locations of calcareous breccias into the Lop’yu Kyrta section. A field sketch which marked largest clasts. The upper part of the transect 7. c. Calcareous breccias with clayey-dolomite matrix. Arrows point to small cavities that interpreted as traces of dissolution. Thin section П-Ил144/11. d. A clayey-dolomite matrix between clasts. Thin section П-Ил144/11

прослои могут являть собой поперечные и косые сечения системы каналов. Однако, некоторые участки брекчий могут иметь карстовое происхождение. Об этом свидетельствуют структуры Palaeomicrocodium во вмещающих породах (результат жизнедеятельности грибов и актиномицетов, развивавшихся в условиях субаэрального воздействия [2]), а также впадинки и карманы с рваными краями на обломках, интерпретируемые как следы растворения.

1.2. Особенности строения постройки

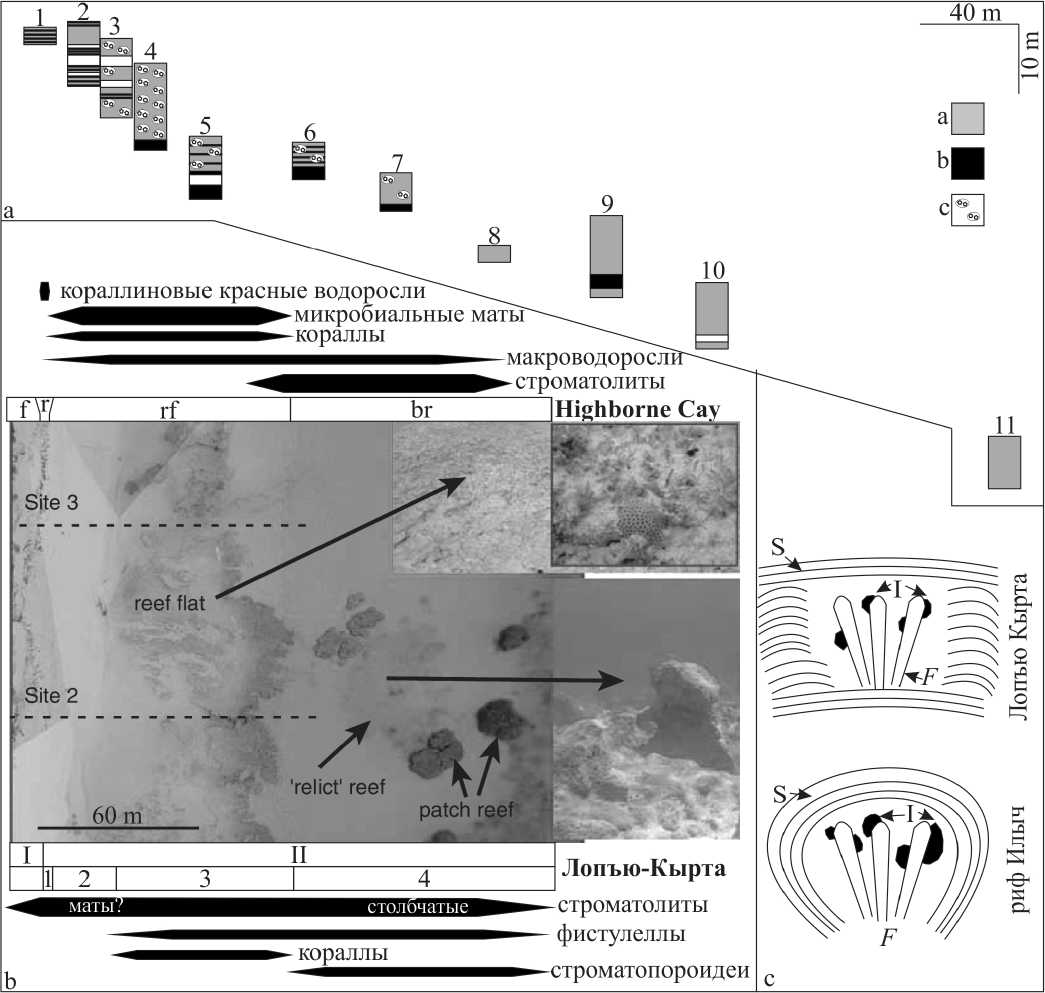

При описании разрезов профилей (рис. 4, а) внимание уделялось строению пород, распространению основных групп органических остатков и раннедиагенетических цементов.

Самые нижние «слои» органогенной постройки Лопъю-Кырта описаны на северной оконечности скалы в профиле 11 . Это светло-серые массивные биогер-мные известняки преимущественно строматолитовые, со скоплениями строматопороидей и фистулелл. В нижней части породы брекчированы. Видимая мощность пород в профиле — 7.5 м.

На расстоянии около 120 м на Ю-ЮВ отмечаются крупноглыбовые развалы биогермных известняков. Между профилями 10 и 11 не обнажено около 12.5 м по мощности. Профиль 10 вскрывает светло-серые биогер-мные пятнистые известняки, строматопороидно-стро-матолитовые в нижней части и фистулеллово-коралло-во-микробиальные — в верхних 1.5 м. Видимая мощ- 38

ность вскрытых пород (включая не обнаженные интервалы) — 9.5 м.

Профиль 9 расположен в 25 м к ЮЮВ от профиля 10, при этом нижние 2.1 м профиля 9 соответствуют верхней части профиля 10. Биогермные стромато-пороидно-строматолитовые известняки сменяются по латерали известняками темно-серыми биогермными микробиальными и известняковыми гравелито-песча-никами мощностью 2.0 м в нижней части профиля 9. В остальном здесь вскрыты массивные пятнистые темно-серые биогермные строматолитовые известняки с участками строматопорово-строматолитовых (более редки) и фистулеллово-строматолитовых (более часты) разностей. Видимая мощность — 11.8 м.

Профиль 8 в 20 м к ЮЮВ в небольшом выходе био-гермных известняков, видимой мощностью 2.5 м, соответствует средней части профиля 9. Здесь вскрыты в основном строматолитовые известняки. Участками развиты скопления колоний кораллов табулят и фисту-леллы. К гидроидным разностям приурочено развитие раннедиагенетических цементов.

Профиль 7 находится в 20 м к ЮЮВ от предыдущего. Здесь вскрыты слои, наращивающие биогермные отложения профиля 9. Нижний 1.0 м профиля 7 слагают известняковые био-литокластовые песчаники, а верхнюю часть — биогермные известняки, характеризующиеся, кроме развития строматолитов, обилием участков с табулятами и фистулеллами с большим вкла- дом раннедиагенетической цементации. В верхней части отмечаются небольшие (до 0.2 м) участки известняковых брекчий. Видимая мощность — 5.5 м.

Профиль 6 расположен в 20 м к ЮЮВ, и его нижняя часть соответствует верхнему 1.0 м интервалу профиля 7. Здесь также отмечается фациальное замещение биогермных разностей известняковыми гравелито-песчаниками. Выше залегают биогермные известняки с большим количеством фистулеллово-микробиаль-ных, коралловых разностей и раннедиагенетических цементов. В известняковых песчаниках широко развиты участки известняковых брекчий. Видимая мощность пород — 9.0 м.

Профиль 5 (в 30 м к ЮВ) своей верхней частью соответствует профилю 6. Здесь отмечается сложное че редование известняков биогермных, известняковых песчаников гравелито-песчаников и брекчий. В био-гермных известняках, по сравнению с предыдущим профилем, уменьшается роль метазойных организмов; они хоть и разнообразны, но встречаются преимущественно как обломки. Из-за широкого развития меха-ногенных осадков уменьшена роль и строматолитов. Преобладают обломки члеников криноидей и раковин брахиопод. Роль раннедиагенетических цементов незначительна. Видимая мощность пород — 9.0 м.

Профиль 4 описан в 20 м к Ю. Нижние 2.0 м его соответствуют верхней части профиля 5 и показывают латеральное замещение сложного чередования пород 1.5-метровым слоем известняковых гравелито-пес-чаников. Верхние 11 м профиля 4 сложены в основном

Рис. 4. Строение разреза Лопъю-Кырта. a. Вертикальные и латеральные взаимоотношения профилей в скале Лопъю-Кырта. а — биогермные известняки; b — известняковые гравелито-песчаники; с — известняковые брекчии. b. Сравнение ландшафтно-морфологической зональности и распространения организмов верхнелохковского строматолитового рифа Лопъю-Кырта и вероятного современного аналога. Highborne Cay : f — фронт рифа; с — гребень рифа; rf — рифовое плато; b — зарифовая область. Аэрофотоснимок рифа Highborne Cay [по: 17]. Строматолитовый риф Лопъю-Кырта : I — предриф-флет; II — рифовое плато (1 — гребень рифа; 2 — песчано-гравийные отмели; 3 — центральная зона; 4 — тыловая зона). с. Схема фистулел-лово-микробиальных взаимоотношений в верхнелудловском рифе Илыч и верхнелохковском строматолитовом рифе Лопъю-Кырта. F — Fistulella , I — инкрустаторы, S — строматолитовые корки.

Fig. 4. A composition of the Lop’yu Kyrta section. a. Vertical and lateral relationships of transects. a — biohermal boundstounes; b — calcareous gravelite-sandstones; c — calcareous breccias. b. The comparison of the landscape-morphological zonation and organisms distribution of Upper Lochkovian Lop’yu Kyrta stromatoreef and the modern Highburne Cay microbial reef. Highburne Cay : f — reef front; r — reef crest; rf — reef-flat; br — back-reef area. The aerial photograph of the Highborn Cay [After: 17]. The Lop’yu Kyrta : I — forereef-flat; II — reef-flat (1 — algal ridge; 2 — gravel-sand shoals; 3 — central part; 4 — back-reef). c. A scheme of the Fistulella -microbial relationships in the Upper Ludlovian reef on the Ilych River and in Upper Lochkovian Lop’yu Kyrta stromatoreef. F — Fistulella , I — encrusters; S — stromatolite crusts

биогермными строматолитовыми породами с незначительным количеством фистулелл. Табуляты в основном представлены обломками колоний. Широко развитие участков известняковых брекчий. Видимая мощность — 12.5 м.

Породы в профиле 3, в 12 метрах южнее, большей частью соответствуют профилю 4 за исключением верхних 3.5 м и показывают в целом похожее строение. Изменения заключаются в уменьшении количества известняковых брекчий. Известняковые песчаники развиты в виде незначительных прослоев (от первых мм до 3—4 см). Видимая мощность — 11.4 м.

Профили 1 и 2 расположены в 25 и 11 м к Ю соответственно. Они сложены, в целом, известняками строматолитовыми с прослоями (до первых сантиметров мощностью) известняковых песчаников. Известняковые брекчии не отмечены. Видимая мощность разреза в профиле 2 — 9.3 м, а в профиле 1 — 2.5 м.

2. Обсуждение материала

В строении рифогенных образований выделяются вертикальные (экологическая сукцессия) и латеральные (ландшафтно-морфологические) изменения. Вариации пород, изученных по профилям в разрезе Лопъю-Кырта, могут отражать как сукцессионные, так и морфологические изменения. Однако, в некоторых соседних профилях, частично вскрывающих стратиграфически одни и те же уровни, отмечается четкая латеральная смена фаций. Поэтому, вероятно, в данном случае будет правильно интерпретировать их с палео-ландшафтной позиции.

2.1. Палеоландшафтный профиль

Согласно [7], поперечный профиль рифа представлен внешним склоном (I), рифовым плато (II) и внутренним (лагунным) склоном рифа. В изученном разрезе можно выделить первые два элемента (I и II).

I. Внешний склон органогенной постройки Лопъю-Кырта выражен слабо. Здесь можно условно выделить зону предриф-флета [7]. К этой зоне можно предположительно отнести отложения, изученные в профилях 1 и 2. Хотя для этой зоны обычно нехарактерно накопление обломочного материала, в разрезе Лопъю-Кырта отмечаются тонкие прослои с обильными карбонатными песчинками, которые, видимо, были уловлены цианобактериальными матами и в дальнейшем вошли в состав минерализованной экстраполимерной субстанции.

II. Риф-флет или рифовое плато представляет собой субгоризонтальную поверхность. Нами в его строении выделяются: (1) гребень, (2) песчано-гравийные отмели, (3) центральная зона рифового плато, и (4) тыловая зона рифового плато.

1. Гребень рифа — часть рифа, находящаяся в полосе бурунов [7]. К этой зоне, вероятно, можно отнести отложения, изученные в профилях 3 и 4, характеризующиеся развитием биогермных строматолитовых известняков. Обилие участков с известняковыми брекчиями, по всей видимости, свидетельствует о частом выводе его выше уровня моря, хотя часть этих участков вполне могут быть и отложениями прибойных каналов.

2. Песчано-гравийные отмели рифового плато широко развиты как в современных, так и в ископаемых рифах [7]. Они диагностированы в нижнепалеозойских рифах Урала [1]. В разрезе Лопъю-Кырта эта зона изучена в профилях 5 и 6, в которых выделяется по широ-40

3. Центральная зона рифового плато изучена в профилях 7-9 и характеризуется, как и в ископаемых рифах Урала [1], широким развитием биогермных разностей, наибольшим разнообразием организмов и обилием раннедиагенетических цементов. Однако, несмотря на разнообразие здесь каркасостроителей, в количественном отношении преобладают биогермные строма-толитовые разности.

4. Тыловая зона рифового плато изучена в профилях 10 и 11. Здесь снова начинают преобладать биогер-мные строматолитовые разности с небольшими участками биогермных разностей другого состава (пэтч-рифы). Эта зона, по всей видимости, уже является переходной к зарифовым лагунным отложениям.

2.2. Тип постройки Лопъю-Кырта

2.3. Сравнительный анализ

кому развитию известняковых песчаников и гравелито-песчаников.

Одним из удобных принципов классификации органогенных сооружений является их разделение на мелководные рифы и холмы, развивавшиеся преимущественно в спокойных водах [14]. Для последних, как правило, характерны бактериальные образования. С этих позиций, разрез Лопъю-Кырта представляет уникальную возможность увидеть органогенное сооружение с палеоландшафтно-морфологическими характеристиками рифов, но со структурой сообщества, больше характерного для микробиальных холмов. Преобладающее строматолитовое строение, мелковод-ность и присутствие рифовой зональности позволяет отнести рифогенное образование Лопъю-Кырта к специфическому типу — строматолитовому рифу [6].

Обычно одной из важнейших характеристик ископаемых рифов считают их размеры. Так, нижнепалеозойские рифы имеют мощность от 147 м (верхнеордовикский риф Большая Косью [9]) до 1200 м (пражско-нижнеэмский риф на р. Лемва [1]), но в среднем — 300—500 м. Другой критерий обычно слабее освещен в литературе — это ширина рифа. Так, например, по схематическим картам [1] можно предположить ширину нижнепалеозойских рифов в первые километры. По сравнению с ними строматолитовый риф Лопъю-Кырта относительно небольшой: видимая мощность оценивается в 65—70 м. По одному пересечению органогенной постройки нет возможности установить истинную ширину строматолитового рифа. Однако, даже если предположить, что пересечение было сделано перпендикулярно палеоландшафтным зонам, то ширину строматолитового рифа можно оценить примерно в 270 м. Если же учесть преимущественно субмеридиональное простирание фациальных поясов на севере Урала, то ширина постройки Лопъю-Кырта может быть оценена не более чем в 130 м.

Современные рифы преимущественно метазой-ные, за исключением единичных примеров, известных на островной цепи Экзума Кэйс (Exuma Cays) в центральной части Большой Багамской банки [11]. Здесь риф Хайбёрн Кэй (Highborne Cay) имеет ширину до первых сотен метров (рис. 4, b) и, в целом, сходное со строматолитовым рифом Лопъю-Кырта строение. В обоих случаях постройки сложены микробиальными образованиями. Для Хайбёрн Кэй характерно развитие микробных матов на рифовом плато и столбчатых строматолитов в зарифовой области. В строении Лопъю-

Кырта ясно выраженное строматолитовое строение имеет тыловая часть рифового плато, а для центральной части, предположительно, также характерны микробиальные маты. Важные различия касаются строения гребня рифа и пэтч-рифов. Рифовый гребень (reef crest) Хайбёрн Кэй сложен красными кораллиновыми водорослями, а в постройке Лопъю-Кырта этот элемент представлен микробиальными образованиями. Пэтч-рифы Хайбёрн Кэй сложены исключительно строматолитами, а в позднелохковском аналоге кроме строматолитов в них развиты перекристаллизованные цено-стеумы строматопороидей. Приуроченность колоний кораллов в обоих случаях ограничена исключительно рифовым плато, а распространение проблематичных гидроидов Fistulella в строматолитовом рифе Лопъю-Кырта совпадает с распространением макроводорослей на рифе Хайбёрн Кэй (см. рис. 4, b). Макроводоросли в Хайбёрн Кэй разнообразны [15], широко развиты на рифовом плато и колонизируют вершины строматолитовых пэтч-рифов. По всей видимости, фистулеллы играли функционально ту же роль, что и макроводоросли — колонизаторы твердых поверхностей.

Этот факт выявляет различия в архитектуре мета-зойно-микробиальных каркасов позднего лохкова и луд-лова (верхний силур). Верхнесилурийские строматоли-товые рифы Аляски стали широко известны всему миру благодаря исследованиям К. Соджа и А. И. Антошкиной [17, 18]. Однако в их строении [1] не удалось «опознать» зональности, подобной Лопъю-Кырты. В строении же строматолитовых известняков лудловских рифов формации Хекета неоднократно подчеркивается, что ме-тазойные организмы часто « ...являются как бы ядрами концентров внутри строматолитовых матов» [1, с. 104]. Архитектуру основных типов каркасов верхнесилурийского рифа Илыч можно представить следующим образом (рис. 4, с): а) основу каркаса составляют фистулел-лы, на которые нарастают губки-афросальпингиды и различные цианобактерии; б) каркас обволакивается толстой (от первых миллиметров до 1.0 см) коркой строматолитовых карбонатов; в) межкаркасные полости заполняются биокластовым материалом, либо (чаще) залечиваются различными типами цементов. В таком случае, метазойные организмы и цианобактерии можно отнести к «гильдии конструкторов» [12], тогда как стро-матолитовые корки — явно к «гильдии склеивателей».

Иная картина складывается в архитектуре каркасов строматолитового рифа Лопъю-Кырта. Здесь строматолиты большей частью сами являются и конструкторами, и склеивателями. Фистулелл, в лучшем случае, можно отнести к «гильдии улавливателей», либо к «гильдии жителей» (Dweller Guild). Фистулеллы, подобно современным морским травам на Хайбёрн Кэй, колонизировали поверхность микробиальных матов, в том числе и на поверхности строматолитов, создавая затененные участки поверхности рифа и препятствуя дальнейшему развитию фототрофных цианобактериальных сообществ. Конечно, в итоге микробные сообщества снова одерживали верх: либо после смерти ме-тазойных организмов, либо в силу более быстрого роста. Как результат — образование множества участков с обилием цемента на месте бывших фистулелловых поселений (рис. 2, d, e).

Причины таких различий функциональной роли фистулелл пока сложно объяснить. Сейчас можно лишь констатировать факт, что основная каркасообразующая роль в позднем силуре принадлежала метазоям, а в начале девона (поздний лохков) роль метазой (стро-матолитовый риф Лопъю-Кырта) отошла на «вторые планы», а основную каркасообразующую роль взяли на себя микробные сообщества.

Заключение

Изучение верхнелохковской (нижний девон) органогенной постройки Лопъю-Кырта показало, что:

-

1. В строении постройки играют важную роль стро-матолитовые образования, реже метазойные разности, а также известняковые песчаники, гравелито-песчани-ки и брекчии. На основании преобладания строматолитовых разностей в строении Лопъю-Кырты постройка отнесена к специфическому для палеозоя типу строматолитовых рифов.

-

2. В строматолитовом рифе выделено два палеолан-дшафтных элемента: внешний склон и рифовое плато. В составе последнего элемента выделяются 4 зоны: гребень рифа, песчано-гравийные отмели, центральная и тыловая зона рифового плато.

-

3. Изученная постройка значительно уступает в размерах другим нижнепалеозойским рифам. Видимая мощность Лопъю-Кырты определяется 65—70 м, в сравнении со средней мощностью верхнеордовикско-ниж-недевонских рифов в 300—500 м. Поперечные размеры строматолитового рифа оцениваются между 130 и 270 м, тогда как для рифов они составляют первые километры.

-

4. Вероятным современным аналогом Лопъю-Кырты может быть преимущественно микробиальный риф Хайбёрн Кэй, расположенный в центральной части Большой Багамской банки. Они сходны по размерам, морфологическим элементам и распространению палеосообществ. Удивительна одинаковая приуроченность проблематичных гидроидов Fistulella в стромато-литовом рифе Лопъю Кырта и макроводорослей на рифе Хайбёрн Кэй. Это указывает на фунционально одинаковую их роль.

-

5. С другой стороны, казалось бы, стратиграфически и географически более близкие верхнесилурийские строматолитовые рифы Северного Урала и Аляски отличаются от Лопъю-Кырты архитектурой каркаса и ролью метазойных и бактериальных сообществ. Основная каркасообразующая роль в позднем силуре принадлежала метазоям, тогда как строматолитовые образования играли роль склеивателей. Однако, в позднелох-ковской постройке Лопъю-Кырта функциональная роль метазой отошла на «вторые планы», а основную каркасообразующую роль взяли на себя бактериальные сообщества.

Работа проводилась в рамках Госпрограммы № АААА-А17-117121270034-3 и при частичной финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 18-5-5-31.

Список литературы Строение верхнелохковской (нижний девон) органогенной постройки Лопъю-Кырта (р. Илыч, Северный Урал)

- Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 303 с.

- Антошкина А. И. Палеомикрокодии: новый взгляд на их генезис//Палеонтологический журнал, 2014. № 4. С. 15-31.

- Бактериальная палеонтология/Под ред. А. Ю. Розанова. М.: ПИН РАН, 2002. 188 с.

- Варсанофьева В. А. Геологическое строение территории Печоро-Илычского государственного заповедника//Тр. Печоро-Илычского заповедника, 1940. Вып. 1. С. 5-214.

- Пархета И. И., Гатовский Ю. А., Пономаренко Е. С., Архипова Е. В. Анализ условий обитания палеозойских биоценозов Северного Урала в районе бассейна р. Илыч//Вестник Международного университета природы, общества и человека «Дубна»/Сер. «Естественные и инженерные науки», 2016. № 3 (35). С. 36-43.