Строение верхнесилурийского разреза в устье ручья Яма-Шор (р. Лек-елец, восточный склон хребта Енганепэ)

Автор: Моторина Н.В., Соколова Л.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 1 (145), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128939

IDR: 149128939

Текст статьи Строение верхнесилурийского разреза в устье ручья Яма-Шор (р. Лек-елец, восточный склон хребта Енганепэ)

Результаты исследований палеозойских отложений, вскрывающихся на всем широтном протяжении р. Лек-Елец приведено в отчете К. Г. Войновского-Кригера, в котором указывается, что между разрезами восточного и западного крыла Енганепэйской антиклинали существует «довольно значительная разница: разрез восточного крыла антиклинали на р. Лек-Елец более богат известняками и не похож на сплошь доломитовый разрез западного крыла» [15, с. 76].

Более детальное изучение этого района продолжила группа геологов-съемщиков во главе с fl. Б. Дембовским [16]. В результате съемки в бассейне р. Лек-Елец установлен возраст отложений от верхнего ордовика до нижнего девона и составлены подробные карты изученных выходов, в том числе по ручью flма-Шор. fl. Б. Дембовский выделил три типа разрезов в вeрхнeм силуре: доломитовый (отложения шельфовой лагуны, развитые вдоль западного крыла Ен-ганепэйской брахиантиклинали), доломитовый рифогенный (обнажается на юго-западном крыле Енганепэ) и сланцево-известняковый (отложения открытого шельфа, вскрывающиеся на юго-восточном крыле Енганепэ. В своей диссертации М. А. Шишкин [9] отметил, что основная часть разреза юго-восточного крыла Енганепэйс-кой брахиантикли-нали несет «признаки формирования в глубоководных условиях и по облику очень близка к отложениям харотской свиты…». В последнем отчете [17] отложения в бассейне ручья flма-Шор закартированы в объеме нижнехаротской подсвиты (S1—2hr1).

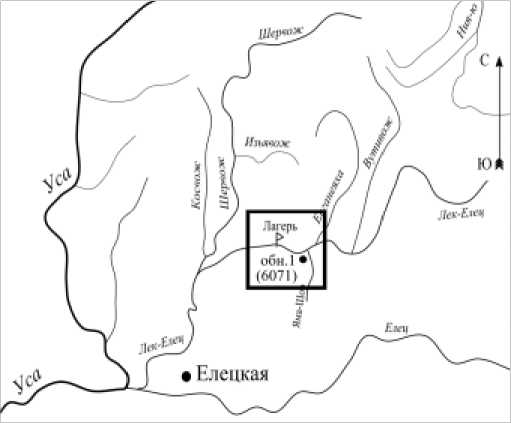

Во время полевой практики на юговосточном склоне хребта Енганепэ в устье ручья flма-Шор Н. Моториной послойно изучен и опробован на фауну участок скальных выходов (рис. 1, обн. 1). Изучение конодонтов проведено Л. В. Соколовой.

Описание разреза

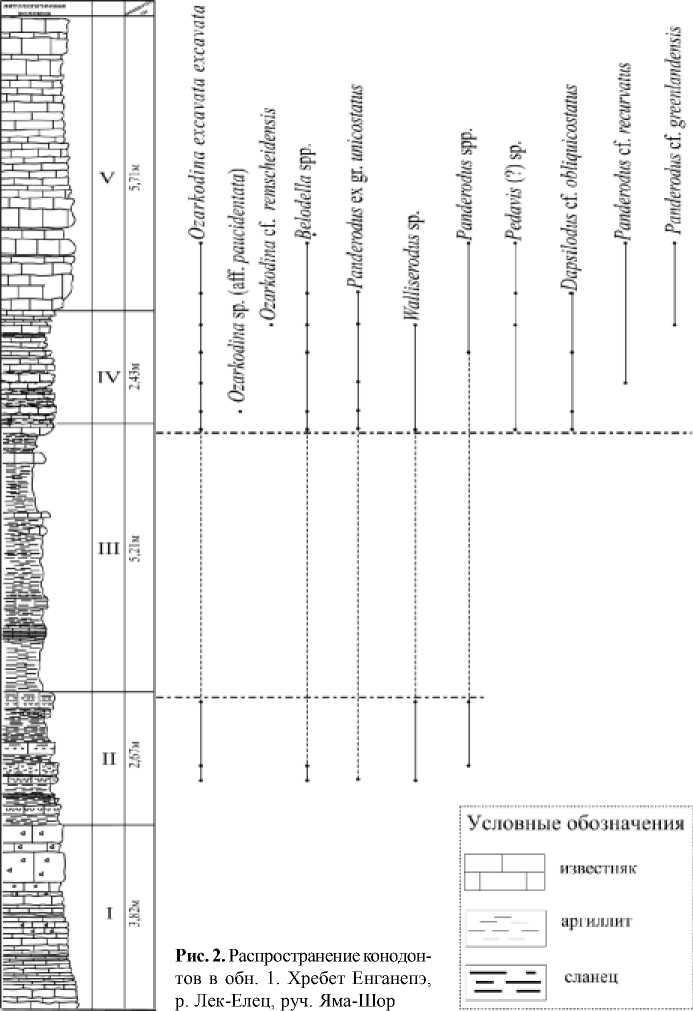

По составу слагающих пород отложения в изученном разрезе подразделены на пять пачек (рис.2).

Первая пачка сложена преимущественно известняками. Известняки голубовато-серые пелитоморфные, с редким тонким неопределимым детритом и единичными срезами раковин головоногих моллюсков. Текстура пород меняется от причудливо-пятнисто-узорчатой до комковато-узорчатой, образованной распределением карбонатного и глинистого ила. Известняки включают прослои известняковых брекчий. Состав обломков, представленных различными, в разной степени перекристаллизованными водорослевыми известняками, указывает на принадлежность пород к рифогенным образованиям. Размер обломков достигает 1—5 см. Реже встречаются крупные обломки строматопорово-водорослевых

Pиc. 1. Район исследований обн. 1 — номер обнажения по Н. Моториной, (6071) — номер обнажения по fl. Б. Дембовскому, 1983

известняков. Более мелкие и остроугольные обломки имеют неясный генезис. Вмещающая обломки масса не отличается от вмещающих и замещающих брекчии известняков. В текстуре брекчий иногда намечается складчатость, типа складок оползания. В шлифах преобладают мелкие литокласты и корродированные членики криноидей, обломки раковин, крупные обломки и гальки пород различного состава, «защипы» известкового ила. Данная пачка относится нами к образованиям дебрисных потоков, характерных для верхнего склона шельфа [11].

Вторая пачка представлена переслаиванием известняков и сланцев. Среди известняков выделяются два литологических типа. Первый тип — известняки пелитоморфные тонкодетритовые со следами биотурбации. Второй тип представлен карбонатными гравелито-пес-чаниками и алеврито-песчаниками с градационной и инверсионной сортировкой зерен и элементами слабоволнистой, косой и конволютной слоистости. В обломках преобладают перекристаллизованные водорослевые известняки и корродированный криноидный детрит. Перечисленные признаки позволяют интерпретировать прослои обломочных карбонатных пород как карбонатные зернистые и тонкозернистые (алевритовые) турбидиты [12].

Третья пачка сложена в основном сланцами с маломощными прослоями и линзами карбонатных песчаников и алевролитов. Сланцы карбонтно-глини-стые, нечетко слоистые с прослойками, обогащенными мелким криноид-ным и раковинным детритом и обломками водорослевых, мшанковых(?), строматопоровых колоний. Обломки часто покрыты чёрными плёнками, что говорит о том, что захоронение происходило не сразу и при дефиците кислорода. Обломочные прослойки чередуются с известняком доломитовым сильно глинистым пелитоморфным с очень мелкими ходами илоедов типа Chondrites.

Четвёртая пачка сложена известняками глинистыми узорчатыми, местами «петельчатыми», переслаивающимися с аргиллитами известковыми грязно-зелёного цвета, иловыми с конволютной, косой слоистостью, соответствующей фазе Te-цикла Боума. Микроскопически известняки характеризуются мелкозернистой (по перекристаллизованному тонкому детриту) структурой. Отмечаются ходы илоедов, эрозионные срезы и трещиноватость тектонического будинажа. Пачка отнесена нами к отложениям гемипелагических бассейновых обстановок с мелкозернистыми и иловыми дистальными турбидитами. В основном преобладают иловые турбидиты. Для пачки в целом характерно развитие интенсивной трещиноватости и кливажа, в нижней её части возможно присутствие послойных срывов.

Пятая пачка полностью сложена «петельчатыми» известняками. Считается, что структура данных известняков, напоминающая петли, образовывалась в результате тектонического будинажа волнисто-слоистых известняков. При этом поверхности слойков оставались параллельными, а «петли» образовывались за счёт выжимания материала слой-ков по трещине в нижние слойки. Однако данный тип структур очень широко распространен в отложениях Лемвинс-кой зоны. Следовательно, данная петельчатая текстура не могла образовываться только за счёт тектонического будинажа. Скорее всего «петли» образовались в процессе седиментационного будинажа, сопряженного с процессами гравитационно-конвективного уплотнения склоновых отложений, различных по плотности [3]. Следовательно, обста- новкой образования данной пачки являлся слабо наклонный склон бассейна.

Прослои черных сланцев и петельчатые известняки, встреченные в составе отложений, являются типичными для верхнесилурийских толщ харотской свиты, однако в разрезе доминируют карбонатные породы, представленные различными известняками, в том числе с примесью детритового материала. Такое увеличение доли карбонатных пород наблюдается как в разрезах харотс-кой свиты центрального и западного типа [8], так и в случае отложений переходных между Елецкой и Лемвинской структурно-фациальными зонами [5].

Конодонты

Конодонтов из переходных отложений в бассейне р. Лек-Елец в разные годы определяли В. А. Наседкина, Л. С. Колесник и С. В. Мельников. В составе комплекса были определены элементы из аппаратов Ozarkodina excavata exca-vata, Oz. excavata inflata, Oz. elibata и Oz. confluens, Polygnathus (?) emargi-natus и P. siluricus, Distomodus sp ., Panderodus sp., Belodella [15]1. По заключению этих специалистов, этот комплекс, полученный из верхней части обн. 6071 в устье ручья flма-Шор, указывает на лудловский возраст отложений.

Для определения и уточнения возраста из отложений исследуемого интервала на конодонты опробовались отложения второй пачки, верхние слои третьей пачки, четвертая пачка и нижние слои пятой пачки. Общая мощность интервала опробования составила около 20 м. Всего было отобрано 10 проб на микрофауну, средний вес образцов составил в среднем 500—600 г. Однако небольшой вес отобранных образцов, нерегулярность опробования и небольшая мощность разреза требуют более детального опробования и изучения выходов породы в районе ручья flма-Шор для получения более детальных и точных возрастных датировок.

В изученном интервале разреза по количеству и разнообразию видов, входящих в их состав, выделены два комплекса конодонтов.

Первый комплекc (нижняя часть разреза, вторая пачка) включает коно-

донты Ozarkodina excavata excavata (Branson and Mehl), Belodella sp., Panderodus sp. (ex. gr. unicostatus), Panderodus sp., Walliserodus sp. Представленные здесь рода и виды имеют достаточно широкий стратиграфический интервал распространения. Род Panderodus встречается в отложениях различных регионов в интервале ордовик — девон, Walliserodus наблюдается на протяжении позднеордовикского и всего силурийского времени (до пржи-дола), а Ozarkodina excavata, появляясь в лландовери, продолжает свое существование до раннего девона. Достаточно сильно разнятся данные о времени первого появления белоделлид. В Treatisе on Invertebrate of Paleontology [14] указывается, что род Belodella существовал с лландовери до среднего девона. Позднее систематика таксона была пересмотрена и уточнена: из его состава был выделен нижнесилурийский род Ansella, и в настоящее время считается, что представители рода впервые появились в позднем силуре [10, 13].

Возраст отложений, заключающих этот комплекс можно оценить как луд-ловский — пржидольский. Общее количество конодонтов в комплексе (в отложениях пачки) небольшое, и все перечисленные виды представлены единичными элементами.

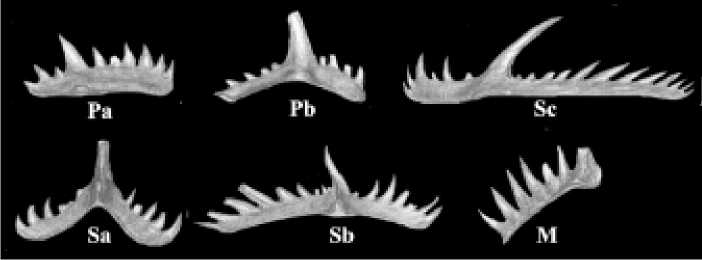

Pиc. 3. Аппарат Ozarkodina excavata из верхнесилурийских отложений р. Лек-Елец. Полярный Урал, обн. 1

Второй комплекc приурочен к карбонатно-глинистым и «петельчатым» известнякам (верхний слой третьей пачки, четвертая пачка и нижняя часть пятой пачки) и представлен видами: Panderodus sp, Panderodus cf. recurvatus (Rhodes), Panderodus ex. gr. green-landensis Armstrong, Panderodus ex. gr. unicostatus (Branson and Mehl), Dapsilodus cf. obliquicostatus (Branson and Mehl), Walliserodus sp., Belodella spp, Ozarkodina excavata excavata (Branson and Mehl), Ozarkodina sp (aff. paucidentata Murphy & Matti), Ozarko-dina cf. remscheidensis (Ziegler) , Pedavis (?) sp. В пробах обнаружен единичный

Ра-элемент из аппарата стратиграфически значимого вида Ozarkodina cf. remscheidensis , который определен из отложений как Елецкой [4, 6], так и Лем-винской фаций [1] и существовал в интервале пржидол — лохков.

Все конодонтовые элементы в комплексе обладают хорошей сохранностью и имеют темно-коричневую окраску, которая может свидетельствовать о том, что породы, вмещающие эти элементы, подвергались воздействию температуры 190—300 °С [2]. Замечено, что у непрозрачных темно-коричневых конусовидных элементов вершина или верхняя половина зубца, где располагается белая материя, осталась очень слабо окрашенной, полупрозрачной.

Наиболее разнообразны и многочисленны конодонтовые элементы в верхней части разреза, которая представлена в основном «петельчатыми известняками». В составе комплекса доминируют конодонты Ozarkodina excavata, среди Ра-элементов которых наблюдается достаточно широкая морфологическая изменчивость. Высокая численность элементов этого вида в пробах позволила полностью собрать его ротовой аппарат и изучить степень изменчивости вида в разрезе[7]. Из конусовидных конодонтов постоянно встречаются различные пандеродонти- ды, реже Dapsilodus cf. obliquicostatus. Содержание конодонтов рода Belodella в породе достаточно низкое, однако в разрезе обнаружены два уровня, в которых численность элементов из аппарата белоделлид сильно возрастает. Все остальные таксоны встречаются в единичных экземплярах. В долевом соотношении конодонты с кониформным типом аппарата (Panderodus, Wallise-rodus, Dapsilodus), преобладают над конодонтами со смешанным типом аппарата (Ozarkodina, Pedavis (?).

В составе популяций, представляющих полученный комплекс, встречаются разные по размеру элементы: от не- больших (ювенильных) до крупных (ге-ронтических) экземпляров, что, возможно, указывает на то, что захоронение конодонтов происходило вблизи местообитания.

Совместно с конодонтами из отложений было извлечено достаточно большое количество разрозненных створок (реже целых раковин) остракод, представленных гладкими и скульптуриро-ванными (с шипами) формами, а также небольшое количество целых, пирити-зированных шарообразных радиолярий различного размера и единичный ско-лекодонтовый элемент, который обнаружен только в одном образце из второй пачки.

Таким образом, изучение конодонтов из отложений в устье ручья flма-Шор позволяет сделать следующие выводы:

-

1. Присутствие в изученном комплексе вида Ozarkodina cf. remscheidensis позволяет предположить, что возраст исследуемых отложений пржидольско-лохковский, а не лудловский, как это считалось ранее [16].

-

2. Наибольшая численность и разнообразие среди конодонтов наблюдаются в верхней части разреза, в основном сложенной «петельчатыми» известняками.

-

3. Установлено, что в составе конодонтовых популяций присутствуют по крайней мере три основные возрастные группировки особей — ювенильные, матуратные и геронтические. Последнее в совокупности с хорошей сохранностью конодонтовых элементов и отсутствием резких различий в их окраске позволяет предполагать автохтонное захоронение конодонтов.

Авторы благодарны научным руководителям, д. г-м. н. Т. М. Безносовой и к. г-м. н. Т. В. Майдль, за помощь при написании статьи, ведущему геологу ООО «ПолярГео» Л. С. Колесник за консультации по вопросам геологии, литологии, стратиграфии изученного района и ценные замечания, доктору П. Мяннику за ценные советы и консультации при определении конодонтов, работникам Комигеолфонда за помощь в подборке материалов.

Список литературы Строение верхнесилурийского разреза в устье ручья Яма-Шор (р. Лек-елец, восточный склон хребта Енганепэ)

- Колесник Л. С. К палеонтологической характеристике харотской свиты (S1-D) Лемвинской СФЗ // Геология и минерально-сырьевые ресурсы европейского северо-востока России: Тезисы Всерос. геол. конф. Сыктывкар, 1994. Т. 2. С. 41-42.

- Михайлова И. А, Бондаренко О. Б. Палеонтология. М.: Изд-во МГУ, 1997. С. 350- 355.

- Жабин А. Г. Онтогения минералов. Агрегаты. М.: Наука, 1979. 275 с.

- Опорные разрезы пограничных отложений силура и девона Приполярного Урала. Сыктывкар, 1983. 136 с.

- Пучков В. Н. Батиальные комплексы пассивных окраин геосинклинальных областей. М.: Наука, 1979. 250 с.