Строительная история часовни Кирика и Иулиты в заонежской деревне Воробьи

Автор: Вахрамеева Татьяна Ивановна, Гришина Ирина Евгеньевна, Кистерная Маргарита Васильевна, Козлов Валерий Александрович, Орлов Андрей Васильевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 (151), 2015 года.

Бесплатный доступ

Строительная история заонежской часовни Кирика и Иулиты в деревне Воробьи выявлена с помощью метода комплексной хронологической атрибуции памятников деревянного зодчества. Время возведения часовни определено на основании натурных обследований и типологического анализа памятника с применением архитектурно-археологической шкалы для датировки церквей и часовен Карелии. Учтены архивные сведения 1940-1980-х годов. С помощью дендрохронологического исследования образцов древесины с использованием авторской локальной дендрошкалы «Заонежье» уточнена дата строительства. Трехчастная часовня, включающая молитвенное помещение, притвор-трапезную и сени с надстроенной колокольней, возведена единовременно во второй половине 1860-х годов. Для молитвенного помещения использован сруб амбара, относящийся к первой половине 1760-х годов. Наружная тесовая обшивка стен и крыльца храма, а также объединение молитвенного помещения и притвора в связи с отсутствием прямых подтверждений о времени их осуществления не выделены в самостоятельный строительный период. Выявлены типологические признаки часовни, архаизированные для времени ее строительства: разноширокий план с асимметрично уширенным предхрамьем, двойные угловые столбы яруса звона колокольни, крыльцо с верхним рундуком на консолях, повалы сруба колокольного столпа.

Традиционное деревянное зодчество, часовни, хронологическая атрибуция, строительные периоды, архитектурно-археологическая шкала, дендрохронология, сосна обыкновенная

Короткий адрес: https://sciup.org/14750939

IDR: 14750939 | УДК: 72.03(470.22):630.561.1.24

Текст научной статьи Строительная история часовни Кирика и Иулиты в заонежской деревне Воробьи

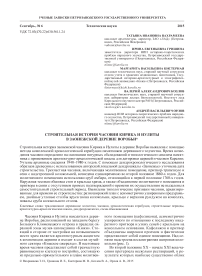

Часовня Кирика и Иулиты находится в деревне Воробьи, расположенной на западном берегу Большого Клименецкого острова в пределах охранной зоны музея-заповедника «Кижи». Стоящий в стороне от застройки на возвышенном месте храм является архитектурным акцентом в композиции деревни и входит в состав музейного сектора «Кижское ожерелье». В настоящее время часовня представляет собой трехчастную равновысокую клетскую постройку, состоящую из продольно-прямоугольного в плане молитвен- ного помещения (кафоликона), асимметрично уширенного по отношению к последнему квадратного притвора и узких сеней с крыльцом на консольном основании. Кафоликон и притвор объединены широким проемом и фактически представляют собой единое помещение. Над сенями надстроена восьмигранная шатровая колокольня (рис. 1).

Во второй половине XX – начале XXI века часовня претерпела несколько реставраций, в результате которых наиболее существенно облик

Рис. 1. Часовня в деревне Воробьи. Фото О. Семененко, 2013 год храма изменили освобождение сруба и крыльца от дощатой обшивки, устройство кровли по курицам и потокам вместо кровли гвоздевой конструкции, лемехового покрытия главок – вместо покрытия из листового железа.

Предшествующие исследования часовни немногочисленны. Первые известные нам материалы по часовне Кирика и Иулиты принадлежат финскому архитектору Ларсу Петтерссону, который занимался изучением храмовых построек Заонежья в начале 1940-х годов. Со слов местного жителя М. Дьякова Петтерссон записал историю создания храма, согласно которой часовня была построена в 1860-е годы на деньги петербургского «конфетного» фабриканта Агата Агатовича Воронцова, уроженца деревни Воробьи [8]. Тем не менее, на основании особенностей техники строительства и принимая во внимание надпись «1885» на крыльце, Петтерссон посчитал 1880-е годы более достоверным временем возведения часовни [9; 85, 337]. Кроме того, он установил, что для молитвенного помещения часовни использован сруб старого амбара. По данным Петтерссона, часовня имела один строительный период, то есть была возведена единовременно; сразу после возведения она была обшита [8], [9; 85].

В 1961–1963 годах обследование и разработку проекта реставрации часовни проводил архитектор А. В. Ополовников. По проекту, в частности, предполагалось восстановить западную стену молитвенного помещения и заменить широкий проем в ней дверью обычных размеров [6]. По-видимому, автор проекта допускал, что часовня могла иметь как минимум два строительных периода, в первый из которых она существовала в виде однокамерного храма либо с обособленным молитвенным помещением в составе трехкамерной постройки.

Похожий взгляд на историю часовни высказали сотрудники музея-заповедника «Кижи» С. В. Куликов и С. В. Воробьева. Обращаясь к вопросу датировки памятника при составлении его паспорта в 1988 году, они выделили в истории часовни два строительных периода. По их данным, часовня была срублена в XVIII веке в виде однокамерной постройки, позднее, в XIX веке, к существующему храму был пристроен притвор с сенями и колокольней. Обшивка и сруба, и крыльца отнесена авторами паспорта к XIX веку, но не выделена в отдельный строительный период [5].

Настоящее исследование было предпринято в связи с упомянутыми выше разночтениями в строительной периодизации часовни в Воробьях. Кроме того, отнесение предшественниками окончательного формирования облика храма ко второй половине XIX века или, шире, к XIX столетию в целом представлялось противоречащим ряду его типологических признаков, которые выглядят архаизированными для часовен Заонежья указанного времени, например форма и размеры притвора, более походящего на трапезную.

Для уточнения строительной истории храма использована методика комплексной хронологической атрибуции, успешно применявшаяся авторами при выявлении времени возведения и реконструкций ряда часовен Заонежского полуострова [1], [2], [3]. В соответствии с методикой на основании натурных, историко-архивных изысканий и типологического анализа постройки выявляется последовательность строительных периодов – этапов формирования храма, включая его возведение и исторические реконструкции. С помощью архитектурно-археологической шкалы для датирования культовых построек по типологическим признакам [4] определяются предварительные хронологические границы для каждого выявленного строительного периода храма. Далее производится отбор и дендрохронологический анализ образцов, относящихся к предполагаемым строительным периодам. В завершение гипотеза эволюции храма корректируется по результатам сопоставления архитектурных и дендрохронологических датировок.

В ходе настоящего исследования при натурном обследовании часовни Кирика и Иулиты были зафиксированы следы существовавшего ранее входа на южной стене кафоликона, что подтвердило сделанный ранее Л. Петтерссоном вывод о приспособлении амбара для молитвенного помещения часовни. Примеры такого приспособления отмечены и в других деревнях Заонежья [1], [9; 326, 328, 338].

За точку отсчета строительной истории часовни Кирика и Иулиты было принято время включения сруба амбара в качестве кафоликона в

Таблица 1

Датирующие архитектурно-конструктивные признаки часовни в д. Воробьи

Датирующие типологические признаки исследуемого здания представлены в табл. 1, составленной с использованием архитектурно-археологической шкалы для датировки часовен и церквей Карелии [4].

Рубленная «в лапу» с повалами колокольня (табл. 1, п. 5, 12.2, 12.6) и отесанные без скругления углов стены в интерьере часовни (табл. 1, п. 10.6, 11.6) позволяют датировать храм в достаточно широком диапазоне с середины XVIII века до четвертой четверти XIX века. Ряд признаков, таких как разноширокий план часовни (табл. 1, п. 4), поперечно-прямоугольный план притвора (табл. 1, п. 7.1), консольное крыльцо (табл. 1, п. 8.4), склоняют датировку к еще более раннему периоду – к первой половине XVIII века.

Наибольшей весомостью при определении итоговой датировки обладают типологические признаки с наименее протяженными по времени периодами бытования. Так, период вероятного распространения дверных колод с прямым сопряжением косяков между собой и с бревном порога относится к XIX веку (табл. 1, п. 20.1.10). Трехчастные оконные колоды, конструктивно аналогичные дверным, с наибольшей степенью вероятности были распространены во второй половине XIX века (табл. 1, п. 21.1.9), что позволяет сузить предполагаемое время строительства часовни до второй половины XIX века. Еще более определенно о второй половине XIX века свидетельствует двусторонняя отеска рубленых стен колокольни (табл. 1, п. 12.7) и объединение кафоликона и притвора-трапезной в единое помещение с помощью широкого проема (табл. 1, п. 7.3).

Предполагаемому времени строительства часовни не противоречат поперечно-прямоугольная форма притвора-трапезной (табл. 1, п. 7.1), повалы основания колокольни (табл. 1, п. 12.6), порезка столбов яруса звона однонаправленными «кувшинчиками» (табл. 1, п. 23.2.2) и ограждение яруса звона из плоских дощатых балясин (табл. 1, п. 24.3), несмотря на то что наиболее вероятные хронологические границы этих признаков относятся к более раннему времени.

Таким образом, совокупность указанных датирующих признаков с учетом их весомости позволяет отнести время перестройки амбара в часовню ко второй половине XIX века.

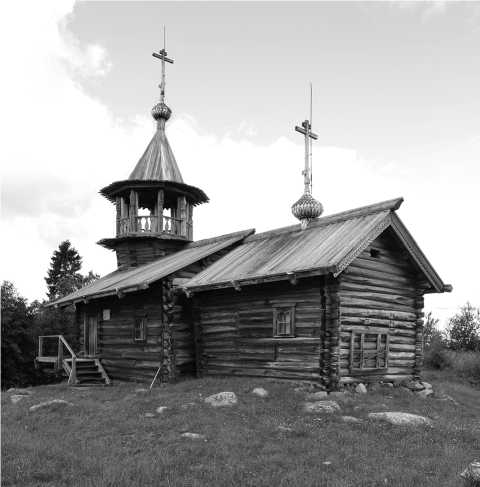

Для дендрохронологического исследования отобрано 10 образцов (кернов) древесины из трех помещений часовни – кафоликона, притвора и сеней (рис. 2). Характеристика образцов приведена в табл. 2. Методика анализа подробно описана нами ранее [3]; датировка образцов древесины проводилась по локальной дендрохронологической шкале «Заонежье» (1550–2000 годы) [7]. Результаты анализа образцов представлены в табл. 3.

Дендрохронологическое исследование показало, что древесина памятника – сосна обыкновенная – достаточно однородна по качеству. Для строительства часовни она была заготовлена в 1866–1867 годах. Использованный для возведения молитвенного помещения амбар датируется по времени рубки древесины 1762–1763 годами. Также во внутренних конструкциях часовни

Характеристика образцов древесины часовни в д. Воробьи

Таблица 2

|

№ керна |

Количество годичных слоев |

Средняя ширина годичного кольца, мм |

Место отбора образцов |

Примечание

Сени

|

К 1 |

112 |

1,16 |

Южный фасад, 1-е снизу бревно (под крыльцом) |

Возможная утрата нескольких годичных слоев |

|

К 2 |

92 |

0,77 |

Южный фасад, 2-е снизу бревно (под крыльцом) |

Сохранились фрагменты луба |

Притвор-трапезная

|

К 3 |

167 |

0,96 |

Северный фасад, 6-е снизу бревно |

Возможная утрата нескольких годичных слоев |

|

К 4 |

110 |

1,41 |

Северный фасад, 8-е снизу бревно |

Возможная утрата нескольких годичных слоев |

Молитвенное помещение

|

К 5 |

89 |

1,07 |

Северный фасад, 3-е снизу бревно |

Возможная утрата нескольких годичных слоев |

|

К 6 |

47 |

2,30 |

Северный фасад, 7-е снизу бревно |

Сохранились фрагменты луба |

|

К 7 |

110 |

1,05 |

Южный фасад, 7-е снизу бревно |

Возможная утрата нескольких годичных слоев |

|

К 8 |

129 |

0,98 |

Западная стена, интерьер, 1-е снизу бревно |

Сохранились фрагменты луба, последний годичный слой не поврежден |

|

К 9 |

135 |

0,75 |

Западный щипец кафоликона, 6-е сверху бревно |

Сохранились фрагменты луба |

|

К 10 |

75 |

1,27 |

Южная стена, интерьер, 1-е сверху бревно |

Сохранились фрагменты луба |

Рис. 2. План часовни с указанием мест отбора кернов древесины

(стена бывшего амбара между молитвенным помещением и притвором-трапезной на чердаке и в подклете) выявлена древесина, с достаточ-

Таблица 3

Результаты дендрохронологического анализа образцов древесины часовни в д. Воробьи

|

№ керна |

Предполагаемый год заготовки древесины |

Коэфф. корреляции с локальной шкалой «Заонежье» |

Сени

|

К 1 |

1861 |

0,51 |

|

К 2 |

1866 |

0,55 |

Притвор-трапезная

|

К 3 |

1866 |

0,62 |

|

К 4 |

1862 |

0,79 |

Молитвенное помещение

После возведения часовни ее снаружи обшили тесом, причем за счет обшивки крыльца было получено новое закрытое помещение. Документально определить время осуществления обшивки не представляется возможным. Но на основании натурного обследования с учетом данных Л. Петтерссона [8] можно с высокой степенью вероятности заключить, что обшивка была произведена сразу после завершения основных строительных работ. В пользу такого заключения свидетельствуют некоторая небрежность в подборе материала и технике рубки, а также бревенчатая «заплата» на южной стене сруба кафо-ликона на месте двери бывшего амбара. Во время осмотра часовни Л. Петтерссон заметил, что стены трапезной и сеней срублены из «кусков бревен», вероятно, из-за отсутствия материала [8]. (К настоящему времени замены бревен, произведенные во время реставраций, отчасти сгладили это впечатление.) Наружная обшивка культовых построек достаточно широко распространилась в Карелии с начала XIX века [4; 225], поэтому возведение часовни Кирика и Иулиты с расчетом на обшивку в ходе строительства не противоречило архитектурной традиции своего времени.

О соответствии традиции можно говорить и применительно к объединению кафоликона и притвора-трапезной часовни Кирика и Иули-ты. В последней четверти XIX века в Карелии, и в частности в Заонежье, широко бытовала практика такого объединения путем выпиливания стены между кафоликоном и притвором во время реконструкции часовен [4; 223]. Если в нашем случае объединение двух помещений было предпринято в ходе возведения часовни, то его можно рассматривать как интересный пример воспроизведения в новом строительстве приема, выработанного при реконструкциях.

Таким образом, по совокупности имеющихся данных можно заключить, что часовня Кирика и Иулиты в Воробьях имела один строительный период. Перестройка амбара в часовню с колокольней была осуществлена во второй половине 1860-х годов (не ранее 1867 года). Амбар, в свою очередь, был срублен в первой половине 1760-х годов (не ранее 1763 года).

В результате проведенного исследования удалось уточнить называемые ранее датировки храма и его реконструкции. При этом часовня была несколько омоложена: вся история ее формирования проходила в XIX веке.

Дендрохронологический анализ древесины часовни подтвердил корректность разработанной ранее архитектурно-археологической шкалы в части использованных при предварительном датировании храма признаков. Уточненная датировка часовни позволила выявить ряд типологических признаков, архаизированных для 1860-х годов – времени ее строительства: разноширокий план с асимметрично уширенным предхрамьем, включающим большой притвор, сопоставимый с трапезными; двойные угловые столбы яруса звона колокольни, крыльцо с верхним рундуком в виде консольной площадки; повалы, хотя и слабо выраженные, сруба колокольного столпа.

Авторы выражают глубокую благодарность сотруднику музея-заповедника «Кижи» Т. Ю. Дудиновой за предоставленную информацию из Национального архива Финляндии и ее перевод.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания № 2014/154 в сфере научной деятельности, НИР № 1704.

Список литературы Строительная история часовни Кирика и Иулиты в заонежской деревне Воробьи

- Гришина И. Е., Кистерная М. В., Козлов В. А. Комплексная хронологическая атрибуция часовни в заонежской деревне Подъельники//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: «Естественные и технические науки». 2014. № 8 (145). Т. 2. C. 86-90.

- Козлов В. А., Орлов А. В., Кистерная М. В. Проблемы датировки некоторых часовен музея-заповедника «Кижи»//Рябининские чтения 2011: Материалы VI конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. С. 72-75.

- Орлов А. В., Кистерная М. В., Козлов В. А. Комплексная хронологическая атрибуция часовни Спаса Нерукотворного из заонежской деревни Вигово//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: «Естественные и технические науки». 2010. № 8 (113). C. 64-70.

- Орфинский В. П., Яскеляйнен А. Т. Хронологическая атрибуция сооружений народного деревянного культового зодчества//Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. С. 220-230.

- Часовня Кирика и Иулиты в деревне Воробьи. Паспорт № 1101 от 2.07.1988/Сост. С. В. Куликов, С. В. Воробьева. Архив Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Республики Карелия.

- Ополовников А. В. Часовня Кирика и Улиты в д. Воробьи. Проект реставрации. 1961. Научный архив музея-заповедника «Кижи». Ф. 1. Оп. 1. № 218.

- Kozlov V., Kisternaya M. Architectural wooden monuments as a source of information for past environmental changes in North Russia//Paleogeography, paleoclimatology, paleoecology. 2004. № 209. P. 103-111.

- Pettersson L. Äänisniemen kirkot, tsasounat ja luostarit: mittauksia, valokuvia, poimintoja. № 13: Vorobij. Suomen Kansallisarkisto.

- Pettersson L. Äänisniemen kirkollinen puuarkkitehtuuri. Helsinki, 1950. 342 s.