Струйный вакуумный эжектор-конденсатор для откачивания паров в вакуум-выпарных аппаратах

Автор: Курапин Алексей Викторович, Ларцев Андрей Михайлович, Федянов Евгений Алексеевич

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Технико-технологические инновации

Статья в выпуске: 1 (8), 2013 года.

Бесплатный доступ

Показана возможность замены водокольцевых вакуумных насосов установками со струйным вакуумным эжектором-конденсатором для откачивания паров в вакуум-выпарных аппаратах. Приведены оптимальные параметры такой установки для конкретного вакуум-выпарного аппарата и показаны результаты ее испытаний.

Эжектор, эжектор-конденсатор, вакуум, вакуум-выпарной аппарат, водокольцевой вакуумный насос

Короткий адрес: https://sciup.org/14968282

IDR: 14968282 | УДК: 621.694.2

Текст научной статьи Струйный вакуумный эжектор-конденсатор для откачивания паров в вакуум-выпарных аппаратах

Одним из технологических этапов производства карамельной массы на кондитерских предприятиях является ее выпаривание в вакуум-вы-парных аппаратах. Для вакуумирования этих аппаратов на многих предприятиях используют водокольцевые вакуумные насосы, при работе которых используются большие объемы водопроводной воды. Несмотря на относительно небольшую долю затрат на энергоносители в общей себестоимости кондитерской продукции, задача снижения потребления водопроводной воды считается производителями одной из важнейших.

Один из возможных путей снижения потребления водопроводной воды в рассматриваемом технологическом процессе заключается в замене водокольцевых вакуумных насосов насосами другого типа. Учитывая, что из выпарного аппарата удаляется высокотемпературная паровоздушная смесь, представляется перспективной замена водокольцевых насосов струйными с частично оборотной системой водоснабжения.

Авторами статьи была выполнена работа для одного из кондитерских предприятий г. Волгограда, в результате которой водокольцевые насосы были заменены установками с водовоздушнопаровыми эжекторами. В статье представлены основные результаты этой работы.

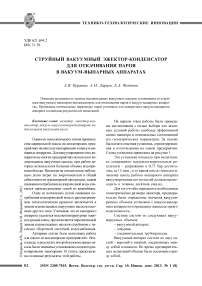

На первом этапе работы были проведены исследования с целью выбора для заданных условий работы наиболее эффективной схемы эжектора и оптимальных соотношений его геометрических параметров. За основу была взята опытная установка, спроектированная и изготовленная на самом предприятии. Схема установки приведена на рисунке 1.

Эта установка показала при испытаниях совершенно неудовлетворительные результаты – разрежение в 0,75 бар достигалось за 15 мин., в то время как по технологическому циклу работы выпарного аппарата вакуумирование его полостей должно происходить в течение десятков секунд.

Для того чтобы определить необходимые геометрические размеры эжектора, предварительно были определены значения вакуумируемых объемов установки с вакуум-выпар-ным аппаратом и проведена оценка ее производительности.

Система состоит из следующих вакуумируемых объемов:

– вакуумный аппарат;

– ловушка;

– соединительные трубопроводы.

Вакуумный аппарат состоит из двух частей – верхней и нижней, соединяемых между собой клапаном. Во время предварительных испытаний объемы были соединены между собой.

Рис. 1. Схема эжекторной установки с вакуум-выпарным аппаратом:

1 – эжектор; 2 – бак с водой; 3 – водяной насос с электродвигателем; 4 – вакуум-выпарной аппарат; 5 – ловушка для загрязнений; 6 – обратный клапан; 7 – манометр; 8 – вакуумметр; 9 – клапан; 10, 11, 12 – краны

Общий объем аппарата V общ = 0,23 м3, в том числе:

-

– объем верхней части аппарата V верх = 0,128 м3;

-

– объем нижней части аппарата V = нижн 0,102 м3;

Объем ловушки V лов = 0,103 м3.

Объем соединительных трубопроводов:

-

– объем продувочной линии V 1 = 0,178 м3;

-

– объем от вакуум-аппарата до ловушки V 2 = 0,053 м3;

-

– объем от ловушки до крана V 3 = 0,003 м3;

-

– объем отвода до задвижки вакуумного водокольцевого насоса V 4 = 0,0998 м3;

-

– объем от крана до клапана эжектора V 5 = 0,0169 м3.

Суммарный объем соединительных трубопроводов V тр = 0,351 м3.

Итого суммарный вакуумируемый объем V сум = 0,684 м3.

Для определения производительности эжекторной установки используем уравнение состояния:

pV = m R в Т , (1)

где p – давление в вакууммируемой полости, Па;

-

V – объем вакуумируемой полости;

-

m – масса откачиваемого воздуха, кг;

R в – удельная газовая постоянная для воздуха, R = 287 Дж/(кг ґ К);

Т – температура откачиваемого воздуха, Т = 293 К.

Отсюда найдем объем откачанного воздуха, м3:

V

-

л V = RT^ ( P1- p 2 ). (2)

-

v в1" p в

где r в – плотность воздуха, принято rв = 1,189 кг/м3.

p 1 – абсолютное давление в вакуумируемой полости в момент начала откачивания, p1 = 101 325 Па;

p2 – минимальное достигнутое абсолютное давление в откачиваемой полости, p2 = 30 397,5 Па.

Подставив значения переменных в уравнение (2), получим

DV = 0,485 м3.

Средняя за опыт производительность исходного варианта эжектора

Q = _V = 0,485 = о, 00054 м з с = i, 942 м 3 . д t 15 х 60 , ' , ' ,

Ряд геометрических параметров исходного варианта эжектора, как показал анализ его конструкции, не соответствуют рекомендуемым в литературе значениям [2]. В связи с этим были проведены расчеты и на их основе разработаны рекомендации по модернизации эжектора. В частности, предложено использовать многосопловую насадку для подачи воды, определено требуемое соотношение площадей сопловых отверстий и смесительной камеры, предложено увеличить длину смесительной камеры. Выполнены эскизы, по которым был изготовлен модернизированный эжектор.

После сборки установки с модернизированным эжектором вновь были проведены испытания, в ходе которых выпарной аппарат карамельной массой заполнен не был. При испытаниях была отключена линия к водокольцевому вакуумному насосу, поэтому суммарный вакуумируемый объем V сум составил 0,585 м3.

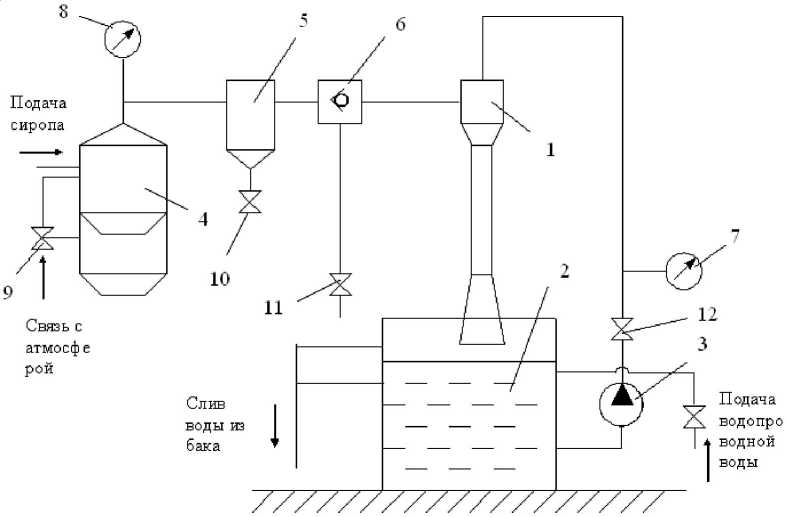

По результатам испытаний получены результаты, представленные на рисунке 2.

Объем откачанного воздуха модернизированной установки по формуле (2) составил:

DV = 0,533 м3.

Достигнутая производительность модернизированной эжекторной установки составила:

Q = A V = 0,533 = 0 2 м з / с = 7, 998 м м/

-

V д t 4 х 60 , / , ч .

Таким образом, за счет изменения конструкции сопловой насадки и длины камеры смешения удалось при сохранении проходного сечения насадки и параметров водяного насоса установки увеличить производительность эжектора по воздуху в 4,1 раза: 7,998 м3/ч против 1,942 м3/ч.

На втором этапе работы была решена задача выбора проходных сечений эжектора, производительности и мощности всей установки исходя из получения максимальной экономии энергоресурсов при соблюдении требований технологии. Для наиболее эффективного решения такой задачи было предложено несколько изменить параметры технологического цикла, с тем чтобы, не ухудшая качества продукта, согласовать эти параметры с характеристиками эжектора. Как известно, эжектор относится к устройствам динамического принципа действия и, в отличие от водокольцевого насоса, его производительность падает по мере увеличения разрежения. В связи с последним, величину разрежения в выпарном аппарате с эжекторной установкой следует задавать близко к минимально допустимой по технологическим требованиям.

Рис. 2. Характеристика модернизированной эжекторной установки (предварительный вариант)

По результатам второго этапа работ была спроектирована эжекторная установка с номинальной мощностью привода водяного насоса 15 кВт и расходом воды через эжектор 90…100 м3/ч. Расчетная производительность эжектора по воздуху составила 45 кг/ч.

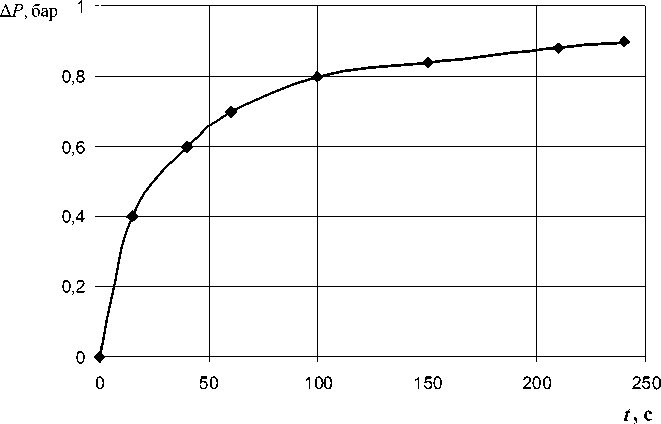

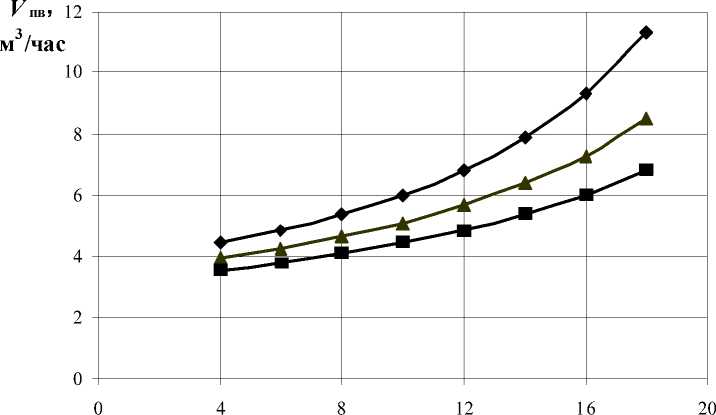

Испытания эжекторной установки были проведены при различных подачах водопроводной воды в установку, что обеспечивало различную кратность циркуляции воды в контуре установки и, соответственно, различную температуру воды в баке. Результаты испытаний, проведенных при температуре водопроводной воды 14,5 °С, представлены на рисунке 3.

На этом же рисунке приведена кривая нарастания вакуума при работе выпарного аппарата с водокольцевым насосом. Как видно из рисунка, эжекторная установка при расходах воды, составляющих 5,4 и 4,8 м3/ч, дает даже несколько большее разрежение, чем водокольцевой насос, расходующий 7,88 м3/ч.

С целью оптимизации режимов работы эжекторной установки была проведена оценка величины тепловых потоков от системы ее оборотного водоснабжения в окружающую среду на основе результатов испытаний в производственных условиях.

Отвод теплоты из системы оборотного водоснабжения эжекторной установки в окружающую среду идет тремя путями. Во-первых, с потоком сбрасываемой воды, во-вторых, через стенки трубопроводов и бака, в-третьих, при испарении воды на ее свободной поверхности внутри бака.

Теплоту, уносимую сбрасываемой из установки водой, находим из условия равенства расходов сбрасываемой воды и поступающей в установку из водопровода. По результатам испытаний в установку подавалось из водопровода 5,4 м3/ч воды с температурой 14,5 °C. Температура воды в баке, а следовательно, и сбрасываемой воды 33,4 °C.

Количество теплоты Q f , уносимое водой за единицу времени, составит:

Q f =

g пв X c fm X ( t б - t пв )

где gпв – расход воды, м3/ч;

cfm – теплоемкость воды, кДж/(м3ґ°С); tб ,°С – температура воды в баке;

tпв , °С – температура воды в водопроводе. Подставляя данные опыта, получаем:

Q f = 5,4 x 4190 x (33,4-14,5) / 3600 » 119 кВт.

Рис. 3. Характеристики режимов эжекторной установки:

♦ - эжектор; G вод = 5,4 м3/ч; t вод бак = 29,4 °С; ▲ - эжектор; G вод = 4,8 м3/ч; t вод бак = 34,5 °С; ■ - водокольцевой насос; G вод = 7,88 м3/ч; t вод. бак = 29,4 °С

Поток теплоты, отводимый через стенки бака, находим, задаваясь средней по поверхности бака величиной коэффициента теплоотдачи. Будем считать, что теплота отводится через все стенки бака, включая верхнюю крышку. Отводом теплоты через стенки трубопроводов пренебрегаем, так как площадь поверхности стенок этих трубопроводов много меньше площади поверхности стенок бака.

Для условий помещения, в котором находится эжекторная установка, средняя величина коэффициента теплоотдачи а может быть принята равной 10 Вт/(м2 х К) [3]. Размеры бака опытной лабораторной установки равны 1Ѕ1Ѕ0,5 м, откуда следует, что суммарная площадь поверхности бака – 4 м2. При-температуре воздуха в помещении 22,5 °C, при которой проведены испытания, находим отвод теплоты через стенки бака:

-

■ Q w = a. ( t б - t a ) . F6 = 10 S (33,4 - 22,5) - 4 =

= 436 Вт.

Отвод теплоты в результате испарения воды на ее свободной поверхности в баке можно не учитывать, так как даже при наличии слабого движения воздуха со скоростью около 1 м/с коэффициент массоотдачи на указанной поверхности не превышает 1 х 10-6 м/с. Таким образом, суммарный отвод теплоты в системе оборотного водоснабжения составляет примерно 119,5 кВт. При этом 97 % теплоты отводится в результате сброса части теплой оборотной воды из установки и подачи такого же количества холодной воды из водопровода.

В соответствии с технологическим режимом расход конденсируемого пара через эжекторную установку m п составляет 200 кг/ч при температуре пара 130 °C. Теплота парообразования r при температуре 130 °C равна 2 174 кДж/кг [1]. Определим количество теплоты, которое необходимо отвести, для того чтобы сконденсировать указанное количество пара и охладить конденсат до температуры воды в баке:

Q s = m п х г/ 3600 = 200 х 2174 / 3600 » 120 кВт.

t пв , °C

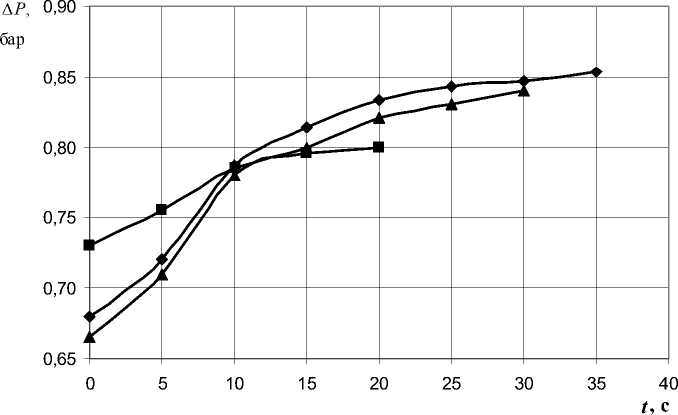

Рис. 4. Зависимость требуемой подачи воды от ее температур в водопроводе и в баке системы оборотного водоснабжения установки

♦ — t вод бак = 27 °С; ▲ — t вод. бак = 30 °C " — t вод. бак = 33 °С

Сравнение значений Q s и Qf + Qw свидетельствует о том, что установка во время испытаний работала в режиме, практически соответствующем технологическому режиму.

Согласно с теорией [2] величина достигаемого разрежения оказывается тем выше, чем ниже температура воды в баке эжекторной установки, то есть чем ниже температу- ра перед эжектором. Последнюю можно регулировать изменением расхода водопроводной воды через установку. При этом величина расхода будет зависеть от температуры водопроводной воды. Для того чтобы определить, при каких температурах водопроводной воды эжекторные установки эффективнее водокольцевых насосов, были выполнены расчеты потребных расходов этой воды в зависимости от ее температуры. Количество теплоты, которое поступает в эжекторную установку, было принято постоянным в соответствии с технологическим режимом работы ва-куум-выпарного аппарата. На рисунке 4 показаны построенные на основе результатов расчета зависимости требуемой подачи воды из водопровода от ее температуры в водопроводе для трех фиксированных значений температуры воды в баке: 27 °С, 30 °С и 33 °С. Так как расход воды через водокольцевой насос составляет примерно 8 м3/ч, то при температуре водопроводной воды 14 °С и ниже ее расход через эжекторную установку будет меньше, чем через водокольцевой насос.

Опытная эксплуатация эжекторной установки показала, что она позволяет умень- шить по сравнению с водокольцевым насосом не только расход водопроводной воды, но и электроэнергии. При примерно равных величинах достигаемого разрежения в ваку-ум-выпарном аппарате установка с эжектором может потреблять в среднем за год на 15,5 % меньше водопроводной воды и на 42 % меньше электроэнергии, чем водокольцевой насос. Такие результаты позволяют говорить о целесообразности широкого использования вакуумирующих эжекторных установок на предприятиях кондитерской и пищевой промышленности.

Список литературы Струйный вакуумный эжектор-конденсатор для откачивания паров в вакуум-выпарных аппаратах

- Вукалович, М. П. Теплофизические свойства воды и водяного пара/М. П. Вукалович. -М.: Машиностроение, 1967. -160 с.

- Соколов, Е. Я. Струйные аппараты/Е. Я. Соколов, Н. М. Зингер. -3-е изд., перераб. -М.: Энергоатомиздат, 1989. -352 с.

- Шак, А. Промышленная теплопередача/А. Шак; пер. с нем Е. М. Степановой. -М.: Гос. науч. -техн. изд-во лит. по черн. и цв. металлургии, 1961. -524 с.