Структура бедности регионального социума (на примере Республики Мордовия)

Автор: Курышова Л.Н., Курмышкина О.Н.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социологические исследования

Статья в выпуске: 3 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме бедности, её измерению и оценке. Рассмотрены классические подходы изучения бедности, проанализированы методики ее оценки, а также работы зарубежных и отечественных исследователей в области социологии. Работа выполнена на основе масштабного социологического исследования и анализа баз данных с разной выборочной совокупностью, репрезентирующих Республику Мордовия в целом, каждый муниципальный район и столицу региона в отдельности, а также целевую группу бедных домохозяйств в частности. На основе комплексного подхода к оценке материального положения населения и классических концепций измерения бедность структурирована, выявлены масштабы объективной и субъективной бедности регионального социума. Реализуемая политика мер социальной поддержки в той или иной степени позволяет сохранять официальную бедность на относительно невысоком уровне. Определено, что субъективное восприятие людьми собственного социально-экономического положения существенно отличается от их положения с точки зрения монетарного подхода и объективных критериев. Выявлено, что половина семей региона, перешагнув порог официальной бедности, остаются в неустойчивом положении и депривированном состоянии. Треть семей оценивают своё состояние как малоимущее в течение пяти лет. Предложен авторский подход и определена бедность ситуационная, постоянная, хроническая и застойная. Сделан вывод, что сложившаяся социально-экономическая структура общества рискогенна: практически каждая вторая семья региона находится в зоне риска и под влиянием различных факторов может пополнить когорту бедных. В первую очередь это может коснуться семей с детьми и домохозяйств, в которых есть неработающие граждане.

Бедность, малоимущие, застойная бедность, постоянная бедность, объективная бедность, субъективная бедность, регион, рискогенность, уровень дохода, хроническая бедность

Короткий адрес: https://sciup.org/143180675

IDR: 143180675 | УДК: 316.442 | DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_3_9_421_431

Текст научной статьи Структура бедности регионального социума (на примере Республики Мордовия)

Проблема бедности остаётся на повестке российской социальной политики и на контроле у государства не одно десятилетие. «Уровень бедности» включён в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации1. Снижение уровня бедности в два раза является одной из национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года2. В целях выполнения поставленной задачи в декабре 2018 года в 21 субъекте федерации стартовал пилотный проект, в их число вошла и Республика Мордовия. С этой целью разработана Региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума3.

Бедность – это многомерное и многоаспектное понятие, которое находится в фокусе изучения статистики, экономики, социологии и других наук. К бедным относят не просто группу людей (семей), с определённым уровнем дохода, а также с особым стилем потребления и образом жизни. Бедность представляет собой комплексное экономическое, социальное, социокультурное явление с различными формами проявления и сложной структурой. Слой бедных неоднороден, его можно представить в виде иерархической структуры или в форме социального (дискурсивного) поля.

Для решения поставленной государственной задачи важным является методология определения бедности и измерения слоя бедных, т.е. вопросы определения критериев бедности, измерения её параметров и определения групп, находящихся в малоимущем состоянии в течение длительного периода.

Социальная структура современного российского общества активно изучается отечественны- ми учёными. Применяются комплексные оценки и новые подходы к анализу стратификации, например, на основании соотношения жизненных шансов и рисков [1], при изучении региональной бедности используют объективный и субъективный подходы [2], исследуют качество жизни отдельных социальных групп [3, 4, 5]. Исследовательской оценке подвергаются правительственные программы по снижению уровня бедности. Решение проблемы видится при помощи институтов участия, главная цель которых — обеспечение высокого уровня социальной интеграции, исключающей стигматизацию бедности и превращение бедных в «вид людей» [6, с. 46].

Объект исследования региональная бедность населения Республики Мордовия.

Предмет исследования объективная и субъективная бедность регионального социума.

Цель исследования определить уровень и структуру бедности в региональном социуме на основе комплексного подхода.

Гипотеза исследования заключается в том, что бедность неоднородна по своей структуре. Комплексный подход с применением объективных и субъективных критериев позволяет выявить группы ситуационной, постоянной и хронической бедности, а также определить застойную бедность. Существует несоответствие границ объективной и субъективной бедности, при этом уровень субъективной бедности выше. Не менее половины населения находится в нестабильном экономическом состоянии и могут представлять группу риска, а социальная структура регионального социума является рискогенной.

Теоретические и методологические положения

Существует множество теорий, обращающихся к теме бедности, большинство из которых развиваются в рамках концепций социального неравенства. Представители социального дарвинизма [7; 8; 9] и социального эгалитаризма [10; 11] говорили о справедливости этого явления; последователи стратификационного [12] и классового походов [11] определили место бедности в социальной структуре общества, о значении бедных в обществе заявили структурные функционалисты [13].

В социологической теории отдельно стоит вопрос измерения бедности, где сложились несколько подходов: абсолютный и относительный, объективный и субъективный.

Абсолютная концепция основывается на прожиточном минимуме – наборе основных потребностей, необходимых для поддержания жизни и работоспособности, и дохода, способного их удовлетворить [14, с. 352–353].

Относительная бедность основывается на сравнении относительно некоторого стандарта жизни. При таком подходе индивид беден относительно достатка других небедных членов общества. В целом в рамках относительного подхода к измерению бедности чётко выделились два направления. В соответствии с первым, основное внимание уделяется средствам к существованию, а именно на способность семей приобретать товары, необходимые для удовлетворения основных потребностей. Второй подход основан на измерении бедности через лишения [15] и известен как «гражданско-правовая теория бедности». Таким образом, «бедные – это те, чьи располагаемые средства не дают возможность полноценно участвовать в жизни общества» [16].

Европейские исследователи при установлении границы бедности базируются на относительной концепции и применяют два основных подхода [17]. Например, по методике организации экономического сотрудничества и развития к бедным относят всех, чей доход ниже черты бедности — меньше 60% медианного дохода [18]. Европейское статистическое агентство определяет доход бедных на уровне ниже 50% среднедушевого дохода в стране.

Абсолютный и относительные подходы можно назвать объективными, так как в основе определения бедности лежит объективный показатель – доход населения. Стоит отметить, что эти подходы применимы как в рамках официальной статистики, так и в ходе социологических исследований.

Субъективная концепция бедности основывается на мнении, что критерии бедности определяет население, непосредственно индивид может сказать, беден ли он. Собственная оценка материального благосостояния определяет статус человека. Данный подход применим только в рамках социологических исследований, где люди сами определяют своё материальное положение, оценивая свои денежные доходы и их покупательную способность4.

В социальной практике объективная и субъективная оценка материального положения не всегда совпадает.

Научно-исследовательский интерес российских учёных фокусируется как на выявлении уровня бедности, так и на способах её изучения. Одними из первых структуру российского общества с применением объективного подхода изу- чали С.А. Айвазян [19], Т.Ю. Богомолова [20], Л.Н. Овчарова [21], Н.М. Римашевская [22], Л. Хахулина и М. Тучек [23]. О важности изучения относительной бедности заявила М.А. Можина [24]. Одновременно объективный и субъективный методы изучения бедности применялись у широкого круга современных исследователей [5, 25, 26, 27].

В России при определении уровня бедности до 2020 года руководствовались абсолютным подходом, порогом бедности выступала величина прожиточного минимума – стоимостная оценка потребительской корзины. Уровень бедности рассчитывался как доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации. Понятие прожиточного минимума, порядок его расчёта и периодичность определения прописаны в Федеральном законе5. С 2021 года для определения прожиточного минимума применяется относительный подход: он исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год6. Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года установлен в размере 44,2 %7.

В то же время, в конце 2021 года был введён параметр «граница бедности», который стал использоваться Росстатом при расчёте уровня бедности. Граница бедности соответствует стоимостной оценке потребительской корзины за прошлый квартал с учётом инфляции и позволяет обеспечить максимальную сопоставимость показателей в динамике8. Таким образом при определении статистического уровня бедности вновь стал применяться абсолютный подход.

Слой бедных в структуре современного российского общества представляет собой совокупность нескольких групп: группа абсолютно бедных – люди с доходами ниже установленного порога бедности; группа относительно бедных – люди, перешагнувшие порог бедности, но доходы которых не позволяют поддерживать распространённый уровень жизни; группа субъективно бедных – люди, независимо от величины своих доходов считают себя бедными9. В любом случае, в независимости от того, как мы определяем уровень бедности, существует группа домохозяйств, которые при любом подходе малоимущие.

Материалы и методы

С целью комплексного анализа и определения структуры бедности регионального социума в 2021 году сотрудниками ГКУ РМ «Научного центра социально-экономического мониторинга» проведено социологическое исследование «Материальное положение населения Республики Мордовия». Исследование проведено по репрезентативной выборке для каждого муниципального образования Республики Мордовия, всего было опрошено 8560 человек. В каждом районе и ГО Саранск выборка репрезентирует население по трём признакам: пол, возраст, место жительства (райцентр и другие населённые пункты). Так как плотность населения в муниципальных образованиях различна, для презентации данных по республике, из всего массива данных были отобраны 1000 анкет. Признаками отбора выступили: пол, возраст и место жительства (город, село). Доля опрошенных по отобранным квотам соответствует статистическим данным.

В целях определения структуры бедности регионального социума применён комплексный подход, заключающийся в использовании объективного и субъективного методов измерения.

Объективный подход основан на официальной методике определения бедности10 и предусматривал определение положения семьи или одиноко проживающего гражданина через соотношение среднедушевого дохода семьи, указанного респондентом, и величины прожиточного минимума. Использование величины прожиточного минимума обусловлено несколькими фактами: 1) на момент проведения исследования параметр «граница бедности» определена не была, 2) для определения мер социальной поддержки в связи с малоимущим положением используется вели- чина прожиточного минимума; 3) величина прожиточного минимума (9716 руб.11) в Республике Мордовия практически соответствует денежной границе бедности (9797 руб.12), установленной в 2021 году.

Согласно указанной методике для ранжирования бедных целесообразно применять коэффициент сигма бедности (σ): соотношение среднедушевого дохода (СД) к прожиточному минимуму (ПМ): σ = СД/ПМ. К бедным относятся семьи или одиноко проживающие граждане, если σ ≤ 1. При условии 1 < σ ≤ 2, семья или одиноко проживающий гражданин признается не бедной (бедным), но находящейся в зоне риска. Если σ >2, семья или одиноко проживающий гражданин не признается бедной. Группа бедных делится на «очень бедные» (0 ≤ σ ≤ 0,5), «бедные» (0,5 < σ ≤ 0,8), «умеренно бедные» (от 0,8 < σ ≤ 1,0).

Субъективный подход основывался на самооценке собственного материального положения и отнесения своей семьи к одной из следующих групп: высокообеспеченные, среднеобеспеченные, малоимущие. Анализу подлежали исследуемый (2021 год), предыдущий (2020 год) годы (для определения объективного и субъективного положения) и пятилетняя ретроспектива (для определения субъективного положения). В результате были определены следующие состояния семьи или одиноко проживающего гражданина и виды бедности:

Объективная (монетарная) бедность — бедность по доходам, когда среднедушевой доход семьи респондента был ниже величины прожиточного минимума в определённый период времени.

Объективная постоянная бедность — бедность по доходам, когда среднедушевой доход семьи респондента был ниже величины прожиточного минимума в течение двух лет (в 2021 и 2020 годах).

Субъективная бедность — бедность, основанная на субъективной оценке материального статуса семьи, когда респондент относил свою семью к малоимущей в определённый период времени.

Субъективная постоянная бедность — бедность, основанная на субъективной оценке материального статуса семьи: семья малоимущая в исследуемый и предыдущий годы.

Субъективная хроническая бедность — бедность, основанная на субъективной оценке материального статуса семьи: семья малоимущая в течение пятилетнего периода.

Застойная бедность на основе комплексного подхода (сочетание объективного и субъективного) – бедность, предполагающая ситуацию одновременного пребывания в состоянии объективной постоянной и субъективной постоянной бедности (объективно и субъективно бедные в течение длительного периода).

Нестабильное материальное положение (мы называем это периодическая или ситуационная бедность) – семья хотя бы один раз была бедной или малоимущей за анализируемый период. Семья была отнесена к бедной по объективному или субъективному критерию хотя бы один раз за пятилетний период.

Благополучное материальное положение – семья не относилась к бедным ни по объективному, ни по субъективному критерию в течение пятилетнего периода.

Авторы статьи акцентируют внимание, что проведённое исследование уровня бедности социума репрезентативны для Мордовии и не могут распространяться на все население России.

Результаты исследования

В соответствии с официальной статистикой величина прожиточного минимума в Республике Мордовия на 2021 год в среднем на душу населения составила 9 716 руб., для трудоспособного населения – 10 442 руб., пенсионеров – 9 020 руб., детей – 10 149 руб.13 Граница бедности в 2021 году была установлена на уровне 9797 руб. Согласно статистическим данным численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в Мордовии составила 17,9%14, а уровень бедности составил 16,5%15.

Объективная (монетарная) бедность

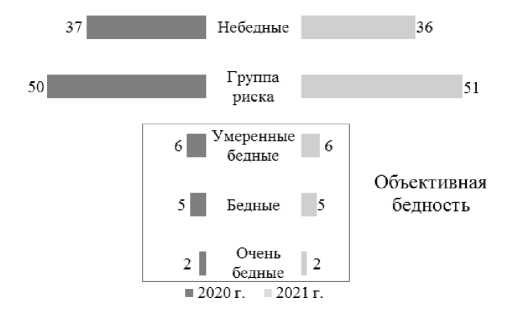

По результатам опроса уровень объективной (монетарной) бедности в Мордовии в 2021 и 2020 годах составил 13% (рисунок 1). Доля же россиян, живущих за чертой бедности, составляла четверть населения страны [25, c. 83]. Половина населения региона находится в группе риска, члены которой при неблагоприятных условиях могут пополни ть группу бедных.

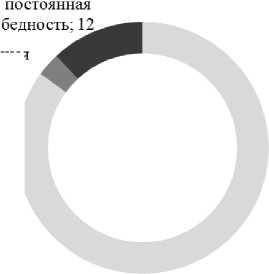

Согласно полученным данным, 12% опрошенного населения находились в состоянии объективной постоянной бедности, 3% респондентов – в экономически нестабильном положении (периодическая, ситуационная бедность) и 85% – в относительном благополучии (рисунок 2.). Таким образом уровень объективной бедности в республике не меняется. Ситуация за год не улучшилась и не ухудшилась, что можно считать относительно положительным показателем. В исследовании 2020 года в Мордовии констатировалась стабилизация материального положения людей [28, c. 9].

Безусловно, преодоление абсолютной бедности в первую очередь видится в повышении доходов населения, так экономисты предлагают введение УБДБ (условный базовый доход бедных), представляющий собой дифференцированную денежную дополнительную социальную выплату, позволяющую устанавливать малоимущим домохозяйствам гарантированный минимальный душевой доход, равный региональному прожиточному минимуму [29 c. 211].

Субъективная бедность

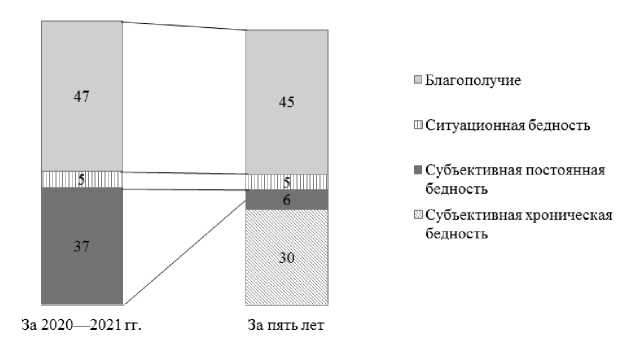

Субъективная оценка материального положения населения выявлялась на основе отнесения опрошенными себя к определённому слою: высокообеспеченный, среднеобеспеченный и малоимущий. Экономическое положение жителей региона по субъективным оценкам неоднозначно (рисунок 3). По данным опроса, уровень жизни населения Мордовии за пять лет снизился: 40% респондентов назвали свои семьи малоимущими в марте 2021 года, 38% указали, что их семьи были малоимущими год назад, 34% – пять лет назад. Такая ситуация объясняется тем, что денежные доходы населения, даже если и растут в монетарном выражении, могут сокращаться в их реальном содержании из-за роста цен. В результате субъективное восприятие материального положения может иметь отрицательную динамику и весьма отличаться от объективных показателей доходов. Весьма показательным для описания такой ситуации является субъективная оценка покупательной способности. В частности, как показало исследование, к категории совсем необеспеченных (семьи живут в долг, денег не хватает на продукты питания) относятся около 6% населения. Треть населения является малобеспеченной или бедной (денежные доходы обеспечивают лишь питание). При этом заметен тренд в сторону низкой обеспеченности: растёт доля малообеспеченных граждан с одновременным уменьшением группы обеспеченных [30].

Рисунок. 1. Распределение населения по соотношению среднедушевого денежного дохода и величины прожиточного минимума, %

Figure 1. Distribution of the Population Depending on the Per Capita Monetary Income and the Subsistence Minimum, %

Источник: данные авторского исследования.

Ситуационная бедность: 3

Объективная

Благополучие:

Рисунок. 2. Изменение материального положения респондентов за год в зависимости от уровня дохода, %

Figure 2. Changes in the Financial Situation of Respondents Over the Year, Depending on the Level of Income, %

Источник: данные авторского исследования.

Рисунок 3. Изменение материального положения респондентов за год и пять лет в зависимости от субъективных оценок материального положения, %

Figure 3. The Change in the Financial Situation of Respondents for a Year and Five Years, Depending on Subjective Assessments of the Financial Situation, %

Источник: данные авторского исследования.

При анализе пятилетнего периода к благополучным можно отнести 45% семей. Около 5% составила периодическая или ситуационная бедность (один раз в обозначенные три отрезка времени семья была малоимущей). К постоянно бедным семьям можно отнести около 6% (дважды признали себя малоимущими). Почти треть (30%) населения, согласно оценкам респондентов материального статуса своих семей, находится в состоянии субъективной хронической бедности (в настоящее время, год и пять лет назад оценивает свои семьи как малоимущие).

Как видно из рисунков 2 и 3 доля населения, субъективно воспринимающих себя бедными, и часть жителей, являющиеся бедными по доходам, не совпадает. Меньше трети жителей считают себя бедными, в то время как монетарно бедными является 12%. Субъективное восприятие себя бедными оказалось практически не связано с их материальным положением [25, c. 91].

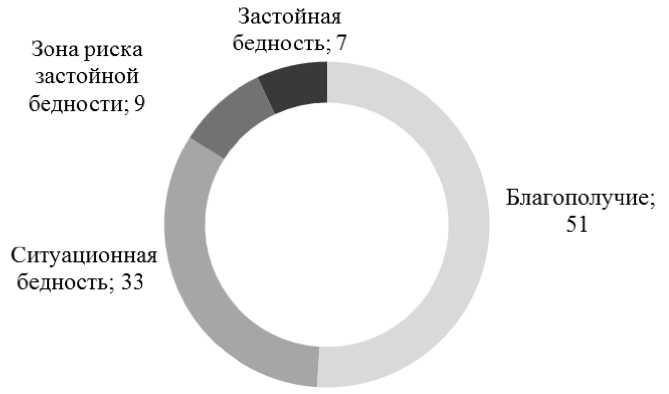

Застойная бедность

Застойная бедность региона выявлялась при соотношении групп абсолютной и относительной бедности. Согласно комплексному подходу в застойной бедности находятся семьи, которые на протяжении двух лет имели среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума и по субъективной оценке были малоимущими на протяжении пяти лет. Такие же требования предъявлялись к категории не бедных.

В Республике Мордовия в состоянии застойной бедности находятся 7% семей, в благополучии (семья никогда не была в бедности) – половина домохозяйств региона – 51%. Треть семей (33%) входят в группу с нестабильным экономическим положением, за изучаемый период они как минимум раз были бедными и ощущали себя таковыми (рисунок 4). Практически каждая десятая семья (9%) находится в зоне риска застойной бедности: по доходам относится к объективно бедным, но не ощущают себя малоимущими. Что, возможно, связано с нежеланием признавать себя малоимущим, или оптимистической точкой зрения на жизненные обстоятельства. Однако данная категория в ближайшее время может пополнить группу застойных бедных. Субъективное восприятие бедности становится основным фактором, оказывающим комплексное психологическое воздействие на оценку людьми самых разных аспектов жизни: своего повседневного эмоционального состояния, отношения к деятельности органов власти, к общему положению дел в стране, к своему будущему и будущему своих детей [31, c. 17]. В этом и заключается главная угроза бедности.

В группе бедных больше всего семей с детьми (61%) и семей с неработающим взрослым (61%). На материальное положение малоимущей семьи влияет ни только уровень дохода, но и высокая иждивенческая нагрузка. Семьи с детьми – самая массовая и наиболее уязвимая категория бедных в России [32, с. 186]. Поэтому улучшение материального положения малоимущих семей в первую очередь видится в трудоустройстве неработающих взрослых. Следует отметить, что субъективная оценка материального положения семьи с детьми выше оценки их материального положения по объективным показателям дохода [27].

Рисунок. 4. Комплексная оценка материального положения населения Республики Мордовия

Figure 4. Comprehensive Assessment of the Financial Situation of the Population

Источник: данные авторского исследования.

Заключение

Согласно результатам социологического исследования уровень бедности в Республике Мордовия относительно невысок: в 2020 году и в 2021 году – 13%. Таким образом, примерно каждая 7–8 семья республики проживает за чертой бедности. При этом 12% семей сохраняют своё неблагополучное финансовое положение в течение, как минимум, двух лет.

Снижение числа абсолютно бедных возможно за счёт материальной поддержки малоимущих, наделения их определёнными льготами и субсидиями на потребление социальных благ, создания «социальных магазинов» с низкими ценами на социально-значимые товары, реализации практики «социального контракта» и т.п. Всё это уже реализуется в той или иной степени и позволяет сохранять официальную бедность на относительно невысоком уровне.

Снижение доли бедных является целью выполнения задач Региональной программы снижения уровня бедности: повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в т.ч. средней заработной платы, над темпом роста инфляции; развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам; развитие системы социального контракта; организация социальной адаптации малоимущих граждан16. Именно особенности региональной системы социальной поддержки и степень её адресности значимым образом влияют на уровень бедности в регионе [33, c.7].

Негативным фактом является то, что половина семей, перешагнув порог официальной бедности, находится в группе риска. Их среднедушевой доход выше границы бедности, но составляет не более двух величин прожиточного минимума. Такие семьи находятся в депривированном состоянии, когда они лишаются мер социальной поддержки как малоимущие, но при этом финансово ограничены в доступе к различным социальным благам. Это сказывается на социальном восприятии собственного положения: уровень субъективной бедности практически в 3 раза превышает масштабы монетарной бедности: около 40% респондентов относят свои семьи к малоимущим.

Треть семей (30%) являются хронически бедными – в течение пяти лет были малоимущими по субъективному восприятию.

Уровень застойной бедности составляет 7%, именно такая доля семей в регионе в 2020–2021 годах, как минимум, находилась за чертой бедности и считает, что малоимущими они являются на протяжении пяти лет. Очевидно, что данная категория семей нуждается в особой поддержке, которая во многом должна быть адресной. 40% домохозяйств находятся в нестабильном экономическом положении: в анализируемый период были за чертой бедности по доходам или малоимущими по субъективной оценке.

В связи с тем, что основная часть населения занимает неустойчивое положение и находится в депривированном состоянии, сложившаяся социально-экономическая структура регионального социума является рискогенной. Независимо от объективного или субъективного подхода, при негативных финансовых изменениях (падении уровня доходов и заработной платы, росте цен), потере работы и росте иждивенческой нагрузки (связанной и с позитивными переменами — рождением детей) практически каждая вторая семья региона находится в зоне риска и может пополнить когорту бедных. Не случайно, по результатам исследования, в группе бедных много семей с детьми и домохозяйств, в которых есть неработающие граждане. Данные социальные категории вызывают наибольшее беспокойство несмотря на то, что «действующая система социальных выплат и способствует сокращению глубины бедности семей с детьми и уменьшению её масштабов» [34 c. 91], объёмы государственной поддержки не должны сокращаться.

Авторы статьи акцентируют внимание, что полученные данные в ходе исследования уровня бедности социума репрезентативны для Мордовии и не могут распространяться на все население России. Однако предлагаемый комплексный подход может использоваться для изучения структуры бедности как в других регионах, так и страны в целом.

Список литературы Структура бедности регионального социума (на примере Республики Мордовия)

- Общество неравных возможностей: социальная структура современной России / Н.Е. Тихонова., С.В. Мареева., B.А. Аникин [и др.] ; под ред. Н.Е. Тихоновой. Москва: Издательство «Весь Мир», 2022. 424 с. ISBN 978-5-7777-0873-1; DOI https://doi.org/10.55604/9785777708731; EDN XJGBFE

- Лещенко Я.А. Качество жизни населения Байкальского региона // Экология человека. 2019. № 7. С. 33-41. DOI https:// doi.org/10.33396/1728-0869-2019-7-33-41; EDN KYASOW

- От прекарной занятости к прекаризации жизни: колл. монография / Р.И. Анисимов, Н.И. Белова, М.Б. Буланова [и др.] ; под ред. Ж.Т. Тощенко. Москва: Издательство «Весь Мир», 2022. 364 с. ISBN 978-5-7777-0886-1; DOI https://doi. org/10.55604/978577770886119; EDN VOKUSY

- Тихонова Н.Е., Слободенюк Е.Д. Бедность российских профессионалов: распространенность, причины, тенденции // Мир России. Социология. Этнология. 2022. № 31(1). С. 113-137. DOI https://doi.org/10.17323/1811-038X-2022-31-1-113-137; EDN SXNSOS

- Фролова Е.А., Маланина В.В., Касати Ф., Шавлохова А.А. Региональный аспект бедности пожилых людей в России // Векторы благополучия: экономика и социум. 2020. № 4(39). С. 138-147. DOI https://doi.org/10.18799/26584956/2020/4(39)/ 1046; EDN HFVMSJ

- Большунов А.Я., Тюриков А.Г. Социология бедности и социологическая оценка программы по снижению уровня бедности // Экономика. Налоги. Право. 2019. № 12(2). С. 40-48. DOI https://doi.org/10.26794/1999-849X-2019-12-2-40-48; EDN VTPZXU

- Спенсер Г. Социальная статика. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 424 с. ISBN 978-5-534-12193-3; EDN XBLTNP

- Гиддингс Ф. Г. Основания социологии. Анализ явлений ассоциации и социальной организации. Москва: Издательство Красанд, 2015. 434 с. ISBN 978-5-396-00666-9

- Прудон П. Бедность как экономический принцип // Муниципальная экономика. 2006. № 2. С. 2-6.

- Реклю Э. Богатство и нищета. № 16. Издательство Стереотип, 2019. 78 с. ISBN 978-5-397-06555-9

- Маркс К., Энгельс Ф. Капитал: в 30 т. Т. 23. М.: Политиздат, 1960. 682 с.

- Вебер М. Капитал. Протестантская этика и дух капитализма. Издательство АСТ, 2020. 320 с. ISBN 978-5-17-122819-4

- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Издательство Канон, 1996. 432 с. ISBN 5-88373-036-1

- Томпсон, Джейн Л. Социология. Инициатива. М.: АСТ, 1998. 491 с. ISBN 5-237-00290-0

- Mack G., lansley S. Poor Britain. London: George Allen & Unwin, 1985. P.324. ISBN 0-04-336082-3 ISBN 0-04-336083-1 Pbk,

- Townsend P. Poverty in the United Kingdom. Univ. Of California, 1979. р. 1216.

- Nolan B. A Comparative Perspective on the Development of Poverty and Exclusion in European Societies // International Policy Analysis. 2007. URL: http://library.fes.de/pdffiles/id/05016.pdf (дата обращения: 20.05.2023).

- Guio A.C. Income poverty and social exclusion in the EU25 // Statistics in focus: population and social conditions. 2005. № 13. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ ITY_OFFPUB/KS-NK-05-013/EN/KS-NK-05-013-EN.PDF (дата обращения: 20.05.2023).

- Айвазян С.А., Колесников С.О. Уровень бедности и дифференциация населения по расходам. М.: РПЭИ, 2001. 74 с.

- Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С. Бедность в современной России: измерение и анализ // Экономическая наука в современной России. 2005. № 1. С. 93-106. EDN KVKITL

- Овчарова Л.Н. Бедность и экономический рост в России // Уровень жизни населения регионов России. 2008. № 11-12. C. 47-60. EDN MBWGDZ

- Можина М.А. Методические вопросы определения прожиточного минимума // Экономист. 1993. № 2. С. 87-95.

- Слободенюк Е.Д. Факторы абсолютной и субъективной бедности в современной России // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2016 г. № 3-4(123). С. 82-92. DOI https://doi.org/10.24411/2070-5107-2016-00017; EDN YKKCTZ

- Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // Социологические исследования. 2004. № 3. C. 33-43. EDN OWVWWX

- Хахулина Л., Тучек М. Имущественное расслоение в переходный период // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1996. № 3. С. 19-23. EDN HUCVEZ

- Сидорова Н.П. Бедность населения как социальная реальность современного общества: основные подходы к оценке // Власть и управление на Востоке России. 2018. № 2(83). С. 53-58. DOI https://doi.org/10.22394/1818-4049-2018-83-2-53-58; EDN XTGQKT

- Варызгина А.А. Стратегии преодоления бедности семьями с детьми // Народонаселение. 2016. № 2(72). С. 99-107. EDN WCFQCH

- Качество жизни в Республике Мордовия. Бюллетень Научного центра социально-экономического мониторинга / Л.Н. Курышова, А.И. Ефимова, О.С. Калачина, Т.И. Кирдяшкина Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга». Том 3(7). Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2020. 33 с. ISBN 978-5-7103-4101-8; EDN OFLWNP // URL: http://ncsem.e-mordovia.ru/Documents/Publications/978-5-7103-4101-8.pdf (дата обращения: 11.05.2023)

- Моделирование сценариев преодоления абсолютной монетарной бедности в России на основе концепции безусловного базового дохода / В.Н. Бобков, В.И. Антипов, И.Б. Колмаков, Е.А. Черных // Уровень жизни населения регионов России. 2021. Т. 17. № 2. С. 204-215. DOI https://doi.org/10.19181/lsprr.2021.17.2.4; EDN ZVURAL

- Курышова Л.Н. Ретроспективный анализ проблемы социально-экономического расслоения регионального социума // Российское общество в региональном измерении: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения А.И. Сухарева, Саранск, 08-09 октября 2021 года. - Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2022. С. 104-108. EDN MMVYLQ

- Ильин В.А., Морев М.В. Бедность в стране - "угроза для стабильного развития и демографического будущего" // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2022. Т. 15. № 1. С. 9-33. DOI https://doi.org/10.15838/ esc.2022.1.79.1; EDN FUSXUF

- Уровень и качество жизни населения России: от реальности к проектированию будущего / В.Н. Бобков, Т.Е. Бобкова [и др.] ; под ред. В.Н. Бобкова (отв. ред.), Н.В. Локтюхиной, Е.Ф. Шамаевой. ФНИСЦ РАН. - М.: ФНИСЦ РАН, 2022. -274 с. ISBN 978-5-89697-388-1; DOI https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-388-1.2022; EDN WOQAYF

- Гришина Е.Е., Цацура Е.А. Влияние системы социальной поддержки на уровень бедности в регионах // Уровень жизни населения регионов России. 2022. Т. 18. № 3. С. 368-377. DOI https://doi.org/10.19181/lsprr.2022.18.3.8; EDN ZPRAQA

- Разумов А.А., Селиванова О.В. Влияние детских пособий и компенсационных выплат на снижение уровня бедности в регионах // Социально-трудовые исследования. 2023. № 1(50). С. 83-93. DOI https://doi.org/10.34022/2658-3712-2023-50-1-83-93; EDN LAOWFK