Структура ценопопуляций редкого вида Gypsophyla rupestris A. N. Kuprian на Южном Урале

Автор: Каримова Ольга Александровна, Мустафина Альфия Науфалевна, Абрамова Лариса Михайловна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Биология и биотехнология

Статья в выпуске: 3 т.7, 2017 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения в 2014-2016 гг. пяти природных ценопопуляций редкого вида Gypsophyla rupestris A. N. Kuprian в Республике Башкортостан и Оренбургской области. G. rupestris - редкое растение Урала и Приуралья, включен в Красные книги разных регионов, в Республике Башкортостан находится на северной границе ареала. Определена фитоценотическая приуроченность вида. Приведена характеристика онтогенетических состояний G. rupestris. Общая плотность в ценопопуляциях варьирует от 1,1 до 5,8 экз./м2, эффективная плотность - 0,9-4,3 экз./м2. Три изученных ценопопуляции относятся к нормальным неполночленным, две ценопопуляции - полночленные. Пик онтогенетического спектра в большинстве ценопопуляций приходится на молодые генеративные особи. По классификации «дельта-омега» все популяции зрелые. Выявлена пространственная структура ценопопуляций: в четырех популяциях особи распределены равномерно, в одной контагиозно. Наиболее благоприятные условия для произрастания вида складываются в д. Юлдыбаево (Республика Башкортостан) в сообществах с доминированием Artemisia salsoloides и Gypsophyla rupestris.

Онтогенетическая структура, пространственная структура, демографические показатели, редкий вид, южный урал, ценопопуляции

Короткий адрес: https://sciup.org/149131429

IDR: 149131429 | УДК: 582.699.2:574.3 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2017.3.1

Текст научной статьи Структура ценопопуляций редкого вида Gypsophyla rupestris A. N. Kuprian на Южном Урале

DOI:

Введение. В настоящее время актуальнейшей проблемой биологии и экологии является сохранение биологического разнообразия. В этой связи исследования биологии редких и исчезающих видов растений в природных местообитаниях приобретают важное значение. Особенное преимущество в таких исследованиях получают популяционно-онтогенетические методы, способные дать объективную оценку состояния ценопопуляций редких и исчезающих видов, спрогнозировать их дальнейшее развитие и сформулировать предложения по организации охраны. Они позволяют объективно оценить не только степень влияния антропогенного фактора на выживаемость растений, но и, учитывая особенность биологии вида, разработать рекомендации для рационального природопользования. Изучение редких видов растений становится все более необходимой мерой для их дальнейшего сохранения в естественных условиях произрастания во всем мире [16–18; 20].

Объект нашего исследования – Gypsophyla rupestris A. N. Kuprian (качим скальный) – малоизученный евразиатский степной вид, распространенный в Средиземноморье (Балканы), Восточной Европе (Заволжье), Западной и Восточной Сибири (юг), Средней Азии (север), Монголии. Ксерофит, кальцефил. Произрастает на малоразвитых, органогеннощебнистых почвах в каменистых степях и на выходах гипсов и меловых пород. Редкое растение Урала и Приуралья [3], включен в Красную книгу Республики Башкортостан (категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения) [8], Красную книгу Оренбургской области [7]. В Республике Башкортостан находится на северной границе ареала.

Цель настоящей работы – выявление особенностей онтогенетической и пространственной структуры ценопопуляций (ЦП) Gypsophyla rupestris на Южном Урале.

Материалы и методы. Gypsophyla rupestris – подушковидный полукустарничек 20–60 см высотой. Корень толстый, многоглавый, с укороченными деревянистыми побегами. Стебли прямостоячие, многочисленные, в верхней части ветвистые, голые, образующие плотные дернины. Листья линейные или ланцетовидно-линейные, 1–6 см длиной, 1,5 мм шириной, сизовато-зеленые. Соцветия щитковидно-метельчатые, рыхлые. Цветоносы до 2 см длиной. Чашечка колокольчатая, до 4 мм длиной, почти до середины рассеченная на тупые зубцы. Цветки мелкие, многочисленные. Лепестки бледно-розовые или белые, в 2–3 раза длиннее чашечки, при основании клиновидно суженные, на верхушке тупые, до 10 мм длиной. Плод – широкояйцевидная коробочка около 4 мм длиной. Семена остробугорчатые, до 15 мм длиной. Цветет в июне – августе. Опыляется насекомыми. Плодоносит в августе. Размножается семенами [8].

В 2014–2016 гг. нами было проведено обследование мест произрастания G. rupestris в Зианчуринском р-не Республики Башкортостан (РБ) и Соль-Илецком, Кувандыкском, Тюльган-ском, Переволоцком районах Оренбургской области (ОО). Эти районы характеризуются сухим континентальным климатом с крайне недостаточным увлажнением. Основные климатические показатели: среднегодовое количество осадков – 300–450 мм, средняя температура июля – 20–21 °С, средняя температура января – -150 – -17 °С, средняя высота снежного покрова – менее 30 см, гидротермический коэффициент – менее 0,6 (очень засушливо), 0,6– 0,8 (засушливо), продолжительность безморозного периода – в среднем 130 дней [1].

Для оценки фитоценотической приуроченности ценопопуляций (ЦП) в каждой из них с использованием традиционных геоботанических методов выполнялось геоботаническое описание сообщества на площадках 100 м2, ленточной или квадратной формы [9] .

Для изучения демографической структуры и плотности ЦП в каждой из них на трансекте закладывалось 25 пробных площадок размером 1 м2. Порядок заложения (линейный или шахматный) и шаг трансекты (5 или 10 м) зависели от площади, занимаемой конкретной цено-популяцией. Определялись ведущие популяционные характеристики, такие как общая и эффективная плотность особей, возрастной состав.

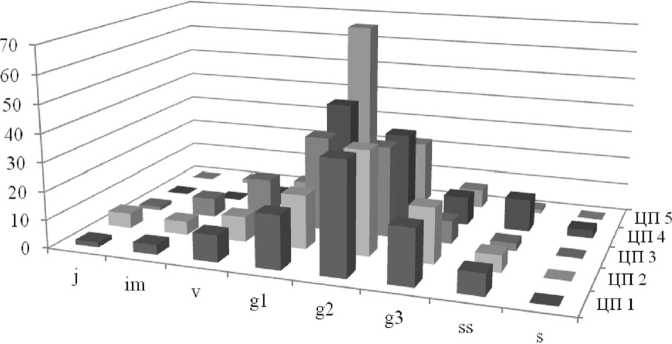

Определение возрастной структуры ЦП проводили стандартными методами [10; 11; 13], учитывались следующие возрастные состояния: ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные (g1), средние генеративные (g2), старые генеративные (g3), субсенильные (ss), сенильные (s). На основании полученных данных построены онтогенетические (возрастные) спектры ЦП.

Для характеристики онтогенетической структуры ЦП применяли общепринятые демографические показатели: индекс восстановления [5], индекс старения [2]. Для оценки состояния ЦП был применен критерий «дельта-омега» Л.А. Животовского [4], основанный на совместном использовании индексов воз-растности ( Δ ) [11] и эффективности (ω) [4].

Для оценки характера размещения особей в популяции использовали индекс Одума (IOd):

IOd= σ2 /Χ, где σ2 – дисперсия, Χ – среднее арифметическое.

Он основан на использовании распределения Пауссона, в котором среднее арифметическое равно дисперсии. При IOd < 1 особи распределены в популяции равномерно; если IOd> 1 – контагиозно, при IOd= 1 особи распределены случайным образом [6].

Анализ данных провели в MS Excel 2010 c использованием стандартных показателей.

Обсуждение результатов. По данным геоботанических описаний растительности определена фитоценотическая приуроченность ценопопуляций G. rupestris , которая приведена ниже. Название ценопопуляций давалось по ближайшему к ней населенному пункту или другому географическому объекту.

ЦП 1 (д. Разномойка, Тюльганский р-н ОО). Ценопопуляция приурочена к верхней части крутых склонов южной и юго-восточной экспозиции с уклоном 40°. ОПП – 50%, при средней высоте травостоя 25 см. Вид произрастает в сообществах лерхополынно-кермековых пертро-фитных степей, развившихся на обнажениях гип- са. Наряду с качимом скальным, в сообществах присутствуют и другие петрофиты: Centaurea carbonata Klok., Artemisia salsoloides Willd., Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch и др.

ЦП 2 (д. Юлдыбаево, Зианчуринский р-н РБ). Ценопопуляция произрастает на югозападном склоне небольшого холма с уклоном 15–20°, на обнажениях гипсовых пород. ОПП травяного яруса составляет 35–40% при средней высоте травостоя 45 см, сообщества – со-лянковиднополынно-качимовые. В ценофлоре представлены петрофитные виды: Hedysarum razoumovianum Fisch. Et Helm, Onosma simplicissima L., Centaurea carbonata , Sterigmostemum tomentosum (Willd.) Bieb. и др.

ЦП 3 (Чесноковские меловые горы, Переволоцкий р-н ОО). Ценопопуляция произрастает на юго-западных склонах меловых холмов с уклоном 10–30°, в кальцефитной солянковидно-качимовой петрофитной степи. ОПП травостоя – 65–75%, при высоте травостоя 30–35 см, С высоким обилием встречаются типичные пет-рофиты – Artemisia salsoloides , Scabiosa isetensis L., Hedysarum razoumovianum и др, а также виды, приуроченные преимущественно к меловым обнажениям – Seseli glabratum Willd. ex Spreng., Matthiola fragrans Bunge, Anthemis trotzkiana Claus.и др.

ЦП 4 (п. Луговской, Кувандыкский р-н ОО). Ценопопуляция расположена в средней части карстовых воронок на гипсовых склонах южной экспозиции с уклоном 5–10°. ОПП травостоя – 70%, при средней высоте 45 см. Преобладающим типом растительности являются солянковиднополынно-качимовые петро-фитные степи. Средняя высота травостоя – 20 см, ОПП – 65 %. Основным компонентом ценофлоры сообществ являются типично пет-рофитные виды растений, характерные для выходов различных горных пород: Artemisia salsoloides, Scabiosa isetensis и др.

ЦП 5 (р. Большая Песчанка, Соль-Илецкий р-н ОО). Ценопопуляция приурочена к юго-западным береговым склонам, обращенным к реке Б. Песчанка, с уклоном 25–30°. ОПП травостоя 25–30 %, при средней высоте 15–20 см. Преобладающим типом растительности являются петро-фитные солянковидные степи, сформированные на загипсованных склонах. С высоким обилием встречены виды – Centaurea carbonata , Onosma simplicissima , Astragalus tenuifolius L. и др.

Приведена характеристика онтогенетических состояний G. rupestris.

Во всех изученных популяциях проростки нами не обнаружены. Возможно, при высыхании почвы в конце весны – начале лета образуется корка, и ее растрескивание приводит к гибели появившихся проростков, в результате чего повреждается и высыхает корневая система. Скорее всего, проростки выживают в исследуемых популяциях только в благоприятные по температурному и осадочному соотношению годы.

Ювенильные растения достигают от 1 до 1,5 см высоты. Происходит нарастание медиального розеточного побега. Форма первых настоящих листьев линейная или ланцетовидно-линейная. В последующих стадиях форма не меняется. Количество листьев 4–6 шт., длиной 0,8–1 см, шириной 0,07–0,09 см. Корневая система стержневая, появляются корни первого и второго порядка. Длина главного корня составляет 4–5 см, диаметром 0,1–0,15 см.

Имматурные растения высотой 1,5– 2,8 см. Начинается видимое ветвление розеточных побегов. Формируется каудекс. Листья сизовато-зеленые 5–9 шт., длиной 0,8– 1 см, шириной 0,07–0,09 см. Формируются корни третьего порядка. Главный корень длиной до 8–10 см, диаметром 0,2–0,25 см.

Виргинильные растения высотой 3,5–5 см. Листьев на одном розеточном побеге 10–14 шт., длиной 2,3–3 см, шириной 0,09– 0,12 см. Начинается одревеснение крупных побегов. Главный корень сильно одревесневший, длиной 13–17 см, в диаметре 0,35–0,5 см, с большим числом тонких боковых корней.

Молодые генеративные растения. На этой стадии появляются немногочисленные репродуктивные побеги высотой 10–14 см, обычно их число от 1 до 5 шт. Количество вегетативных побегов увеличивается до 10 шт. Длина розеточных листьев 3,2–3,5 см, ширина 0,1–0,15 см. Соцветия щитковидно-метельчатые, рыхлые. Цветки мелкие, в количестве 10– 15 шт. Лепестки бледно-розовые или белые. Главный и боковые корни активно растут и достигают 25–30 см длиной, в диаметре 0,8–1 см.

Средневозрастные генеративные растения достигают максимальной степени развития вегетативной и генеративной сфер. Количество генеративных побегов увеличивается до 30–50(60) шт., длина репродуктивных побегов варьирует в пределах 25–40 см. Цветков в соцветии 20–40 шт., в отдельных популяциях до 70 шт. Главный корень достигает максимального размера – 50 и более см в длину, и в диаметре 1,5–2,5 см.

Старые генеративные растения характеризуются ослаблением генеративной функции и формированием менее 25 побегов. Количество листьев незначительно уменьшается. Замедляется корне- и побегообразование. Каудекс подвергается гниению и разрушению.

Субсенильные растения характеризуются прекращением генеративной функции. Активно идут процессы сенильной партику-ляции. Отмирают крупные вегетативные побеги. Главный корень функционирует, отмирает часть скелетных корней и боковые корни.

Сенильные растения несут 3–4 вегетативных побега. Главный корень сохраняется, но его сердцевина разрушена, а часть покровных тканей отслаивается.

Вклад растений разных возрастных состояния в популяционную плотность взвешен соответственно их энергетической эффектив- ности [4]. Общая, эффективная плотность и возрастной состав представлены в таблице 1.

Общая плотность в ЦП G. rupestris варьирует от 1,1 до 5,8 экз./м2, эффективная плотность – 0,9–4,3 экз./м2. Во всех популяциях преобладает генеративная фракция. Максимальные значения показателей плотности имеет ЦП 5 (1,1, 0,9 экз./м2 соответственно). Прегенеративная фракция максимальна в ЦП 3 (24,0 %), минимальна в ЦП 4, 5 (4,1 %, 4,2 %), где полностью отсутствуют ювенильные особи. Генеративная фракция максимальна в ЦП 5 (94,6%), где различие по показателям плотности наименьшие.

Структура ценопопуляции является одним из основных признаков при ценопопуляционных исследованиях. Изучение структуры ценопопуляции позволяет выяснить биологические особенности видов растений, понять их роль и устойчивость в сообществе. По классификации А.А. Уранова и О.В. Смирновой [14; 15] изученные ЦП G. rupestris относятся к нормальным неполночленным, пик приходится на генеративные особи (рис. 1).

Таблица 1

Показатели плотности и онтогенетический состав ценопопуляций G. rupestris

|

№ ЦП |

Эффективная плотность, экз./м2 |

Плотность, экз/м2 |

j+im+v |

g 1+ g 2+ g 3 |

ss+s |

|

1 |

3,6 |

4,7 |

14,5 |

77,8 |

7,7 |

|

2 |

4,3 |

5,8 |

18,9 |

75,1 |

5,9 |

|

3 |

3,0 |

4,1 |

24,0 |

73,4 |

2,7 |

|

4 |

2,5 |

3,2 |

4,2 |

81,6 |

14,2 |

|

5 |

0,9 |

1,1 |

4,1 |

94,6 |

1,3 |

Рис. 1. Онтогенетические спектры ценопопуляций Gypsophyla rupestris по оси х: – онтогенетическое состояние: j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное; по оси у – доля особей данного онтогенетического состояния, %

Наиболее типичным является отсутствие в спектре проростков и сенильных особей. Ювенильные особи зарегистрированы в ЦП 1, 2, 3. В ЦП 4 отсутствуют и имматурные особи. Данные популяции расположены в верхней части склона, с задерненной почвой, что отрицательно влияет на прорастание семян и усиливает элиминацию молодых особей. В трех популяциях пик приходится на молодые генеративные особи, в двух на среднегенеративные. Выпадение особей сенильного состояния связано с сокращением онтогенеза за счет отмирания растений в старом генеративном состоянии: особи проходят полный онтогенез только в благоприятных условиях, при хорошем питании и достаточной влажности почвы и при отсутствии антропогенных нарушений.

Демографические показатели в ценопопу-ляциях G. rupestris представлены в таблице 2.

Оценка возрастности А (дельта) и эффективности щ (омега) показала, что все популяции относятся к зрелым ( А = 0,35-0,47; ю = 0,74–0,81). В составе зрелых ЦП доля средневозрастных генеративных особей велика, а доля прегенеративных мала или отсутствует вовсе. Проведено также сравнение индексов восстановления (IВ) и старения (IСТ), отражающих динамические процессы ЦП. Индекс восстановления близок к нулю в ЦП 4, 5 (IВ = 0,04 – 0,05), в этих популяциях отсутствуют ювенильные, в ЦП 4 и имматурные особи. В ЦП 3 индекс восстановления – 0,33, где доля прегенеративных особей наиболее представлена. В ЦП 4, 5 индекс старения близок к нулю (0,08–0,11), это связано с тем, что большая часть особей отмирает в старом генеративном состоянии или субсенильном состоянии.

Важной характеристикой популяции является ее пространственная структура, под которой понимается расположение на терри- тории популяционного поля особей растений – генов или раметов. Особи, составляющие популяцию, имеют различные типы пространственного размещения. В популяциях 1–4 особи распределены равномерно (IOd = 0,17–0,85), в ЦП 5 контагиозно (IOd = 2,98), в этой ЦП максимальна генеративная фракция (94,6 %) и минимальные показатели плотности.

Заключение. Проведенное изучение 5 ценопопуляций редкого растения Урала и Приуралья Gypsophyla rupestris показало, что состояние популяций данного вида удовлетворительное, но все они малочисленные. Общая плотность в ЦП G. rupestris варьирует от 1,1 до 5,8 экз./м2, эффективная плотность – 0,9–4,3 экз./м2. Вид произрастает в разных типах сообществ петрофитных степей. Большинство изученных ценопопуляций относятся к нормальным неполночленным, две ценопопуляции являются полночленными. Пик онтогенетического спектра в большинстве ценопопуляций приходится на молодые генеративные особи. По классификации «дельта-омега» все популяции зрелые. В четырех популяциях особи распределены равномерно, в одной контагиозно. Наиболее благоприятные условия для произрастания Gypsophyla rupestris складываются в солян-ковиднополынно-качимовым сообществах в д. Юлдыбаево (Республика Башкортостан). В целом состояние популяций вида вызывает опасение, поскольку в них наблюдается низкое возобновление, связанное с крайне недостаточным увлажнением, губительным для проростков растений, в особенности на меловых субстратах, а узкая экологическая приуроченность и слабая пластичность растений делает их крайне чувствительными к другим дополнительным стрессовым факторам, например, к вытаптыванию. Необходим дальнейший мониторинг их состояния.

Таблица 2

Демографические показатели ценопопуляций Gypsophyla rupestris

|

№ ЦП |

Демографические показатели |

||||

|

д |

ω |

Тип ЦП |

I В |

I СТ |

|

|

1 |

0,47 |

0,77 |

зрелая |

0,19 |

0,27 |

|

2 |

0,44 |

0,74 |

« |

0,25 |

0,25 |

|

3 |

0,35 |

0,74 |

« |

0,33 |

0,11 |

|

4 |

0,47 |

0,77 |

« |

0,05 |

0,22 |

|

5 |

0,35 |

0,81 |

« |

0,04 |

0,08 |

Список литературы Структура ценопопуляций редкого вида Gypsophyla rupestris A. N. Kuprian на Южном Урале

- Биоресурсный потенциал Центрального Оренбуржья/Отв. ред. М.А. Сафонов. -Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. -248 с.

- Глотов Н.В. Об оценке параметров возрастной структуры популяций растений//Жизнь популяций в гетерогенной среде. Ч. 1. Йошкар-Ола: МарГУ, 1998. С. 146-149.

- Горчаковский П.Л., Шурова Е.А. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья. М.: Наука, 1982. 208 с.

- Животовский Л.А. Онтогенетическое состояние, эффективная плотность и классификация популяций//Экология. 2001. № 1. С. 3-7. Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: РИИК «Ланар», 1995. 224 с.

- Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: РИИК «Ланар», 1995. 224 с.