Структура флоры центральной части территории Волжского бассейна по таксономическим показателям

Автор: Иванова А.В., Аристова М.А., Костина Н.В., Кузнецова Р.С., Шарая Л.С., Розенберг А.Г., Васюков В.М., Розенберг Г.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализировано таксономическое разнообразие локальных флор центральной части территории Волжского бассейна. Для этого рассмотрено 36 локальных флор площадью 400 км2 каждая. Показано плавное изменение видового состава с юго-востока на северо-запад и условно выделено две группы локальных флор. По семейственному и родовому спектрам условно выделено 3 группы. Обозначен список семейств и родов, для которых происходит статистически значимое изменение процентного содержания видов.

Локальные флоры, таксономические спектры, триада ведущих семейств флоры, ведущие роды и семейства

Короткий адрес: https://sciup.org/148325623

IDR: 148325623 | УДК: 581.92 | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10445

Текст научной статьи Структура флоры центральной части территории Волжского бассейна по таксономическим показателям

географических, ландшафтных единиц, учитывая местные локальные особенности, но и изменение видового состава в зависимости от природных и антропогенных факторов окружающей среды.

Целый ряд работ посвящен изучению флористического разнообразия отдельных территорий с использованием данных по локальным флорам (Юрцев и др., 2001, 2002; Ребристая, 2013; Морозова, 2011; Леострин, 2014). Исследование вопросов фиторазнообразия является составной частью изучения биоразнообразия с целью его сохранения, поддержания экологического баланса и устойчивого развития территории любого региона (Розенберг и др., 2021). Научный подход к изучению биоразнообразия подразумевает инвентаризацию на всех уровнях, определение единиц его изучения, исследование закономерностей его формирования и роль в данном процессе различных экологических факторов. Кроме фундаментального научного значения, данное биологическое направление нацелено на решение природоохранных вопросов (Чернов, 1991), практических задач для устойчивого развития регионов.

Применительно к задачам биогеографического направления предложена система категорий и уровней разнообразия (Уиттекер, 1980; Миркин и др., 1989; Лебедева, Криволуцкий, 2002). Фиторазнообразие также изучается на нескольких уровнях, которые отражают все многообразие и сложность данного компонента экосистемы. При этом растительный компонент создает базу для функционирования наземных экосистем.

В качестве единиц изучения нами были рассмотрены 36 участков площадью 400 км2 и соответствующие им флоры. Такая площадь для территории центральной части Волжского бассейна по проведенному анализу кривой «число видов - площадь» является оптимальной, и она рассматривается нами как минимальный ареал видового состава флоры (Иванова, Костина, 2015; Иванова и др., 2018, 2020b; Ivanova, Kostina, 2021).

По литературным данным такая величина площади соответствует размерам минимального ареала конкретных флор в условиях лесостепи (Камелин, 2018). Следует отметить, что такой подход соответствует термину «флора» в трактовке А.И. Толмачева (1974), то есть к его понятию о конкретной (элементарной) флоре. Это в определенном смысле полная флора данной географической местности, выявленная на минимально возможной для этого территории, которая включает все имеющиеся на ней экото-пы наземной части территории. Флора как список видов высших сосудистых растений неразрывно связана с двумя важнейшими параметрами: размер территории (в км2) и число видов. Соответствующий список видов способен дать «основной флористический "портрет" конкретной флоры» (Юрцев, 1987). Он не только определяет основные черты (характеристики) флоры изучаемой территории, но и служит основой при сравнении с другими пробными площадями.

Для определения структуры флоры центральной части территории Волжского бассейна нами проанализированы пространственные изменения видового состава, семейственных и родовых спектров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

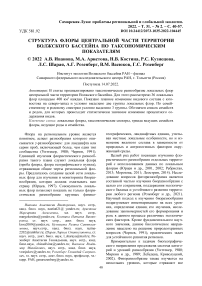

Рассмотренные нами 36 локальных флор (ЛФ) расположены на территории Республик Татарстан, Мордовия, Чувашия, а также Самарской, Ульяновской, Пензенской областей (рис. 1). Видовой состав каждой из ЛФ изучался в течение ряда лет (2004–2021) и представляет собой объединенный список флористических описаний, географически принадлежащих 3–13 пунктам. Частично или полностью эти списки опубликованы. Все флористические списки сосудистых растений хранятся и пополняются в электронной базе данных FD SUR (Аристова и др., 2018).

Краткая характеристика всех 36 ЛФ приведена в табл. 1, где указаны литературные источники исходной информации, а также перечислены географические пункты, для которых были составлены списки видов сосудистых растений. Учтены полученные данные в результате собственных полевых исследований в период 2010–2020 гг. Видовой состав 15 локальных флор установлен по литературным данным, для каждой из которых указан один или более источников.

Рис. 1. Местоположение ЛФ на территории центральной части Волжского бассейна.

Fig. 1. Location of local floras (LF) in the central part of the Volga Basin.

Таблица 1

Краткая характеристика месторасположения и состава локальных флор Brief description of the location and composition of LF

|

№ |

Координаты |

Число видов |

НОТ |

Места описаний флоры и источники информации |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

в.д. 50,609692º с.ш. 53,637636º |

659 |

+ |

Самарская область : гора Лысая, ПП «Горя Красная» (Иванова и др., 2011а), окрестности сел Верхняя Солонцовка, Лебяжинка, Б. Каменка, Лопатино, Грачевка, Черновка; флора берегов озера Лебяжье, Кривого озера и правого берега водотока р. Тростянка. |

|

2 |

в.д. 51,229550º с.ш. 53,883282º |

650 |

+ |

Самарская область : ПП «Серноводный шихан» (Саксонов и др., 2013) и его окрестности; окрестности сел Антоновка, Сергиевск, Калиновка, поселков Серноводск и Светлодольск; окрестности прудов и озера Банное у с. Сергиевск, водораздел рек Сока и Сургута. |

|

3 |

в.д. 51,221239 º с.ш. 54,338605º |

635 |

+ |

Самарская область : Кондурчинское вдхр. (Соловьева, 2007); ПП «Дубрава водоохранная», окрестности сел Токмакла, Крепость Кондурча, Красный Строитель, Артюшкино, Зубовка и поселка Рыжевой (Иванова, 2021). |

|

4 |

в.д. 52,160776º с.ш. 54,158135º |

772 |

+ |

Самарская область : урочище Байтуган (Иванова и др., 2011b); урочище Бузбаш, Красноярские нагорные дубравы, урочище «Золотая гора», долина реки Уксады; урочище Софьино (Отчет о научно-исследовательской…, 1995); окрестности сел Юлбуз, Камышлы, Клявлино; степные склоны горы Козья. |

|

5 |

в.д. 50,623641º с.ш. 53,342288º |

636 |

+ |

Самарская область : ПП «Муравельный лес», ПП «Каменный дол», ПП «Преображенская степь»; ПП «Игонев дол» (Митрошенкова и др., 2013); окрестности сел Усть-Кинельский, Чубовка, Сырейка, поселков Сколково, Бурацкий лес и Алексеевка (Сенатор и др., 2019); Чубовское вдхр. (Соловьева, 2007). |

|

6 |

в.д. 52,114445º с.ш. 53,763763º |

617 |

+ |

Самарская область : ПП «гора Копейка» (Кудашкина и др., 2009); ПП «Ятманские широколиственные леса», окрестности сел Ятманка, Султан-гулово, Рысайкино, Старопохвистнево, Кутлугуш, Кротково, Нестеровка, Старый Аманак, Новый Аманак и Новомочалеевка (Иванова, Васюков, 2021). |

|

7 |

в.д. 50,881465º с.ш. 51,865928º |

586 |

+ |

Самарская область : Урочище Грызлы (Кузовенко, Плаксина, 2009, 2010), Таловская степь (Шаронова, Плаксина, 2006), Поляковское вдхр. (Соловьева, 2007), окрестности поселка Кошкин. |

|

8 |

в.д. 49,275638º с.ш. 53,852168º |

745 |

Самарская область : Сусканский заказник (Саксонов и др., 2007), урочище Дальняя дубрава (Саксонов и др., 2003); окрестности сел Чувашский Сускан (Саксонов и др., 2010; Раков и др., 2010) и Александровка. |

|

|

9 |

в.д. 48,775020º с.ш. 54,347274º |

681 |

Ульяновская область : село Архангельское (Раков, 2006; Раков и др., 2010); поселок Чердаклы (Голюшева и др., 2011), флора озер Песчаное (Раков и др., 2013) и Яик (Раков, 2015). |

|

|

10 |

в.д. 49,556231º с.ш. 54,247271º |

772 |

Ульяновская область : г. Димитровград и его окрестности (Корнилов и др., 2012), Лебяжинское лесничество. |

|

|

11 |

в.д. 49,670024º с.ш. 53,552643º |

806 |

Самарская область : Узюковский бор (Савенко и др., 2011; Саксонов и др., 2012); окрестности поселков Прибрежный и Федоровка, полуостров Копылово, село Васильевка, поселок Повожский, окрестности села Зеле-новка (Сенатор и др., 2015). |

|

|

12 |

в.д. 48,100929º с.ш. 53,375696º |

650 |

+ |

Самарская область : ПП Малоусинские нагорные дубравы (Саксонов и др., 2013), истоки реки Крымзы (Дронин и др., 2016), окрестности сел Старая Рачейка, Смолькино; ПП «Семиключье». |

|

13 |

в.д. 48,540733º с.ш. 54,024012º |

800 |

Ульяновская область : урочище Шиловская стрелка (Раков и др., 2013), окрестности села Шиловка, устье р. Арбуга и меловые склоны у села Тушна. |

|

|

14 |

в.д. 47,226147º с.ш. 52,654094º |

708 |

Ульяновская область : окрестности поселков Павловка (Раков, Уланов, 2019), Шаховское, Илюшкино, Кадышевка; гора Копеечная, расположенная в 5 км восточнее села Павловка (Раков, Уланов, 2011). |

|

|

15 |

в.д. 43,157136º с.ш. 54,845774º |

776 |

+ |

Республика Мордовия : Мордовский заповедник (Варгот и др., 2016). |

|

16 |

в.д. 45,259843º с.ш. 52,488515º |

604 |

+ |

Пензенская область : ПП «Даниловская солонцовая поляна»; урочища «Литвиновский солонец», «Чунакская солонцовая поляна», «Майский резерват головчатки Литвинова», «Корзовая лощина»; окрестности сел Бадровка, Чунаки, Саполга (Васюков и др., 2019a). |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

17 |

в.д. 46,383262º с.ш. 52,748694º |

694 |

+ |

Пензенская область : Участок «Кунчеровская лесостепь» в государственном природном заповеднике «Приволжская Лесостепь», (Биологическое разнообразие …, 2016). |

|

18 |

в.д. 44,442174º с.ш. 52,822502º |

584 |

+ |

Пензенская область : Участок «Островцовская лесостепь» в государственном природном заповеднике «Приволжская Лесостепь» (Васюков, 2020). |

|

19 |

в.д. 46,744330º с.ш. 53,341802º |

686 |

Пензенская область : Участок «Верховья реки Суры» в государственном природном заповеднике «Приволжская Лесостепь» (Васюков, 2020). |

|

|

20 |

в.д. 50,947890º с.ш. 53,031967º |

636 |

Самарская область : Красносамарский лесной массив (Корчиков и др., 2010). |

|

|

21 |

в.д. 49,638138º с.ш. 53,352209º |

664 |

Самарская область : Могутова гора (Могутова гора…, 2013). |

|

|

22 |

в.д. 48,929115º с.ш. 53,476093º |

796 |

+ |

Самарская область : ПП «Гора Гусиха» (Васюков и др., 2019b), ПП Лева-шовская лесостепь (Плаксина и др., 2015), окрестности сел Новодевечье, Маза, Климовка, Усолье. |

|

23 |

в.д. 46,752745º с.ш. 54,961188º |

698 |

+ |

Республика Чувашия : Алатырский участок Государственного природного заповедника «Присурский» (Налимова, 2006; Утемова, 2009; Гафурова, 2017). |

|

24 |

в.д. 45,298890º с.ш. 54,810718º |

773 |

+ |

Республика Мордовия : Национальный парк «Смольный» (Силаева и др., 2011). |

|

25 |

в.д. 46,302252º с.ш. 54,225366º |

835 |

Республика Мордовия : Биостанция Мордовского университета (Тихомиров и др., 1990). |

|

|

26 |

в.д. 47,218447º с.ш. 54,840245º |

716 |

+ |

Республика Чувашия : Национальный парк «Чаваш Вармане» (Гафурова, 2012). |

|

27 |

в.д. 47,859207º с.ш. 55,029873º |

643 |

+ |

Республика Чувашия : Батыревский участок Государственного природного заповедника «Присурский» (Налимова, 2006; Гафурова, 2018а), окрестности села Татарские Тимяши (Гафурова, 2020); Яльчикский участок государственного природного заповедника «Присурский» (Налимова, 2006, Гафурова, 2016, 2018б), территория Сугутского лесничества Батыревского лесхоза, Шемалаковский лес, окрестности деревни Кызыл-Чишмы, островная Шемалаковская дубрава, озеро Сирекле (по неопубликованным дневникам М.М. Гафуровой). |

|

28 |

в.д. 43,287120º с.ш. 52,445092º |

595 |

Пензенская область : окрестности сел Новая Сергиевка, Малая Сергиевка, Варварино (урочища «Лимония» и «Красный сад», Варваринская степь), Кашировка, Зубрилово, Сосновка и деревни Садовая (Васюков и др., 2019а). |

|

|

29 |

в.д. 46,638992º с.ш. 53,857365º |

668 |

Ульяновская область : окрестности рабочего поселка Базарный Сызган (Истомина, 2010), включающие Глотовский лесной массив (Истомина, 2015) и урочище Вельдяпка (Истомина, 2016). |

|

|

30 |

в.д. 49,235153º с.ш. 55,398770º |

653 |

+ |

Республика Татарстан : Сараловский участок Волжско-Камского заповедника (Иванова, 1968, 1977; Прохоров, Рогова, 2016). |

|

31 |

в.д. 52,051158º с.ш. 55,764271º |

680 |

+ |

Республика Татарстан : Большой Бор, Малый Бор, Танаевский лес, Ела-бужские и Танаевские луга на территории национального парка «Нижняя Кама» (Прохоров, Лукьянова, 2015). |

|

32 |

в.д. 48,724815º с.ш. 55,903467º |

586 |

+ |

Республика Татарстан : Раифский участок Волжско-Камского заповедника (Список сосудистых…, 1968; Гаранина, 1972; Васюков, Чкалов, 2015). |

|

33 |

в.д. 46,339072º с.ш. 52,952077º |

621 |

Пензенская область : Участок «Борок» в государственном природном заповеднике «Приволжская Лесостепь» (Биологическое разнообразие …, 2015); окр. с. Татарское Пенделкино (Кузнецкий район). |

|

|

34 |

в.д. 43,181621º с.ш. 52,994153º |

804 |

Пензенская область : Село Поим, Белинский район (Васюков, 2021). |

|

|

35 |

в.д. 51,259526º с.ш. 52,113820º |

595 |

Самарская область : урочище «Мулин дол» (Кузовенко и др., 2012); окрестности пос. Краснооктябрьский (Сенатор и др., 2018) и с. Костино. |

|

|

36 |

в.д. 48,256641º с.ш. 53,194820º |

609 |

+ |

Самарская область : окрестности реки Сызранка у деревни Куропаткино, долина реки Сызранки, Сердовинский бор, Раменский лесной массив, Памятник природы "Семь ключей". |

Обозначения: НОТ – наличие охраняемых территорий; ПП – памятник природы.

Построение семейственных и родовых спектров осуществлялось с помощью функциональных алгоритмов электронной базы данных FD SUR. Построение дендрограмм и кластеризация флор методом k-средних проводилась в пакете

R. Оптимальное количество кластеров определялось с помощью метода локтя (elbow method). Минимальные остовные деревья строились по коэффициентам различия видового состава ЛФ. Использовался также стандартный метод дисперсионного анализа однофакторных комплексов для малых групп. (Плохинский, 1970).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Среднее значение числа видов на пробных площадях (400 км2) для изучаемой территории составляет 684 вида. Такой объем выборки является достаточным для определения изменения видового состава и основных таксономических параметров, которые характерны для флоры рассматриваемой территории (Иванова и др., 2021).

Изменение флористического состава на изучаемой территории обуславливается плавным изменением параметров среды, в первую очередь, климатическими параметрами (Шарый и др., 2019). Поэтому в полученных нами результатах мы можем лишь рассуждать об условно выделенных районах (участках большой территории).

Определение изменения видового состава. На основе списков видов сосудистых растений 36 ЛФ были рассчитаны матрицы коэффициентов различия. Использовались индекс bsim (Lennon, et al, 2001) и Rp (Костина, 2013).

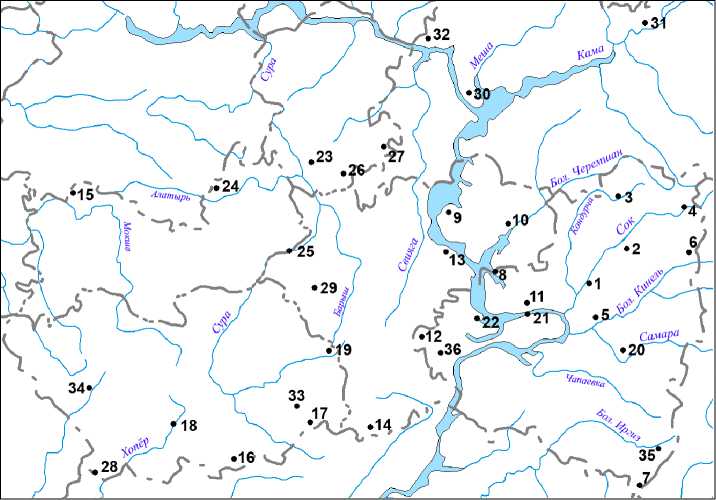

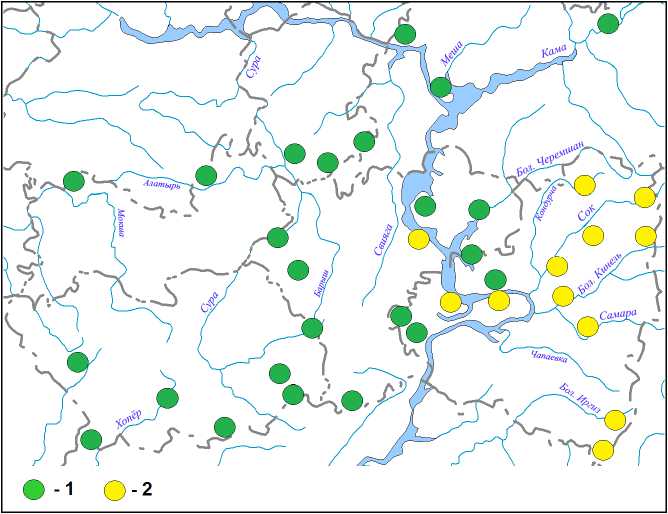

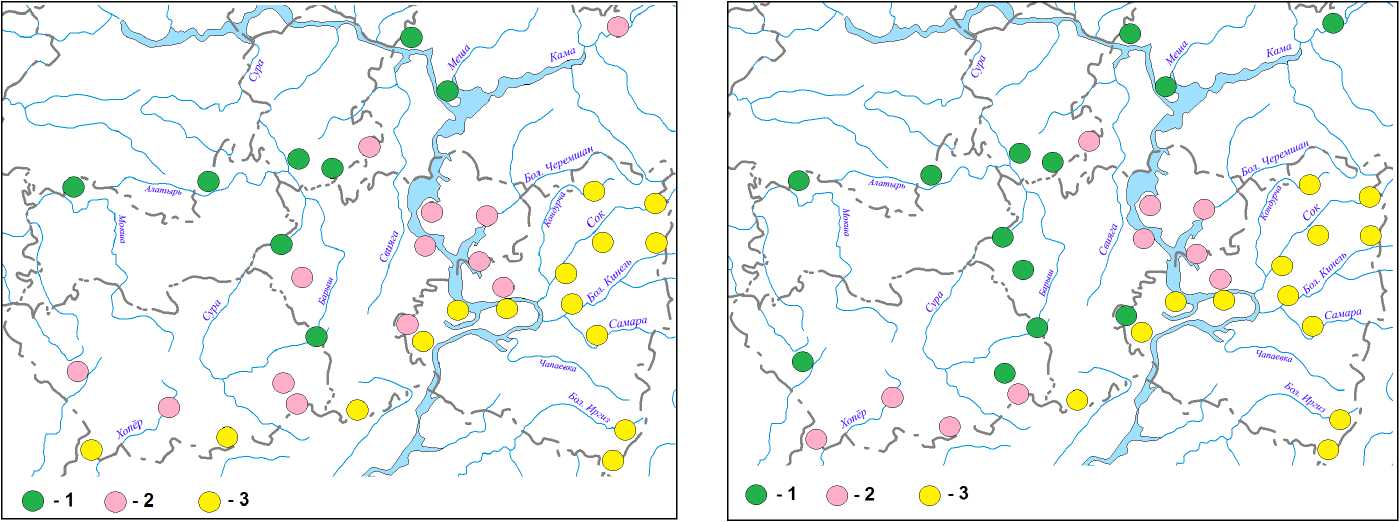

Построены минимальные остовные деревья, на основании которых при порогах для Вsim=0,27 и Rp=0,32 нами выделены две группы ЛФ (рис. 2, 3). Первая группа ЛФ (номер 1, рис. 3) приурочена к лесостепной зоне, в пределах восточной части Приволжской возвышенности. Здесь сохранившиеся массивы лесов соседствуют с определенным количеством степных экотопов. Они часто представлены луговыми вариантами песчаных степей, видовой состав которых обеднен. В северной части рассматриваемой территории Предволжья степные сообщества оказываются редки, а лесная флора, наоборот, более представительна. Несколько ЛФ лесостепного Низменного Заволжья, вошедшие в данную группу, также подходят по выше обозначенным характеристикам. Их территория представлена выровненным низменным рельефом, вследствие этого она максимально распахана и представлена минимальным разнообразием степных экотопов, флора которых беднее. Некоторое количество сохра- нившихся местами лесных массивов обеспечивают сохранность видов лесной флоры.

Вторая группа ЛФ представляет преимущественно территорию Заволжья. Большая часть этой территории представлена лесостепной частью Высокого Заволжья с его грядовоувалистым рельефом. Существенную роль в его сложении играют коренные пермские породы, которые здесь повсюду выходят на поверхность. В результате формируется максимальное разнообразие степных экотопов, что отражается на видовом составе флор этой группы (ЛФ 16). Такого рода субстраты способствуют распространению видов рода Astragalus, а также представителей рода Hedysarum . В результате для таких ЛФ характерен «астрагальный» тип спектра. Тоже можно сказать и о самых южных ЛФ Заволжья, которые территориально относятся к степной зоне (ЛФ 7, 35). Отметим, что на выбранном нами пороге различия наличие лесов в северной части Заволжья и отсутствие в самой южной не является определяющим для различия флор. Очевидно, определяющим здесь является именно состав степных флор. Во вторую группу также попали три ЛФ с территории Предволжья – 13, 21, 22. Все они также имеют в своих пределах степные экотопы с выходами кальцийсодержащих пород.

С увеличением порога различия выделяется третья группа ЛФ (7, 20, 35), которая скорее отличается от остальных, чем имеет общие признаки. Каждая из них в большей или меньшей степени характеризует южную флору рассматриваемой территории Заволжья. Какого-либо своеобразия ЛФ, представляющих южную часть изучаемой территории, выделить не удается. По рассматриваемым признакам они схожи с флорами Высокого Заволжья. Для более подробного изучения этой территории требуются дополнительные данные.

Таким образом, анализ видового изменения (через коэффициенты различия) в нашем случае демонстрирует отражение климатических, ландшафтных факторов и историческое развитие флоры территории.

Рис. 3. Пространственное распределение ЛФ близости видового состава (1, 2 – группы ЛФ, пояснения в тексте).

Fig. 3. Spatial distribution of LF of closeness of species composition (1, 2 – LF groups, explanations in the text).

Bsim (1 – менее 0,2; 2 – 0,2–0,27; 3 – более 0,27)

Rp (1 – 0,27; 2 – 0,27–0,32; 3 – более 0,32)

Рис. 2. Минимальные остовные деревья по коэффициентам различия видового состава сосудистых растений в ЛФ Среднего Поволжья.

Fig. 2. Minimum spanning trees according to the coefficients of difference in the species composition of vascular plants in the LF of the Middle Volga region.

Сравнение семейственных и родовых спектров. Анализ таксономических спектров занимает важное место при выявлении особенностей флор (Толмачев, 1974, Шмидт,

1980; Иванова и др., 2017, 2019, 2020a). Сравнительный анализ таксономических спектров и выделение при этом различных флористических «зональностей» (Сёмкин и др., 2013) важен для понимания экологических закономерностей в пространственном (географическом) распределении флор.

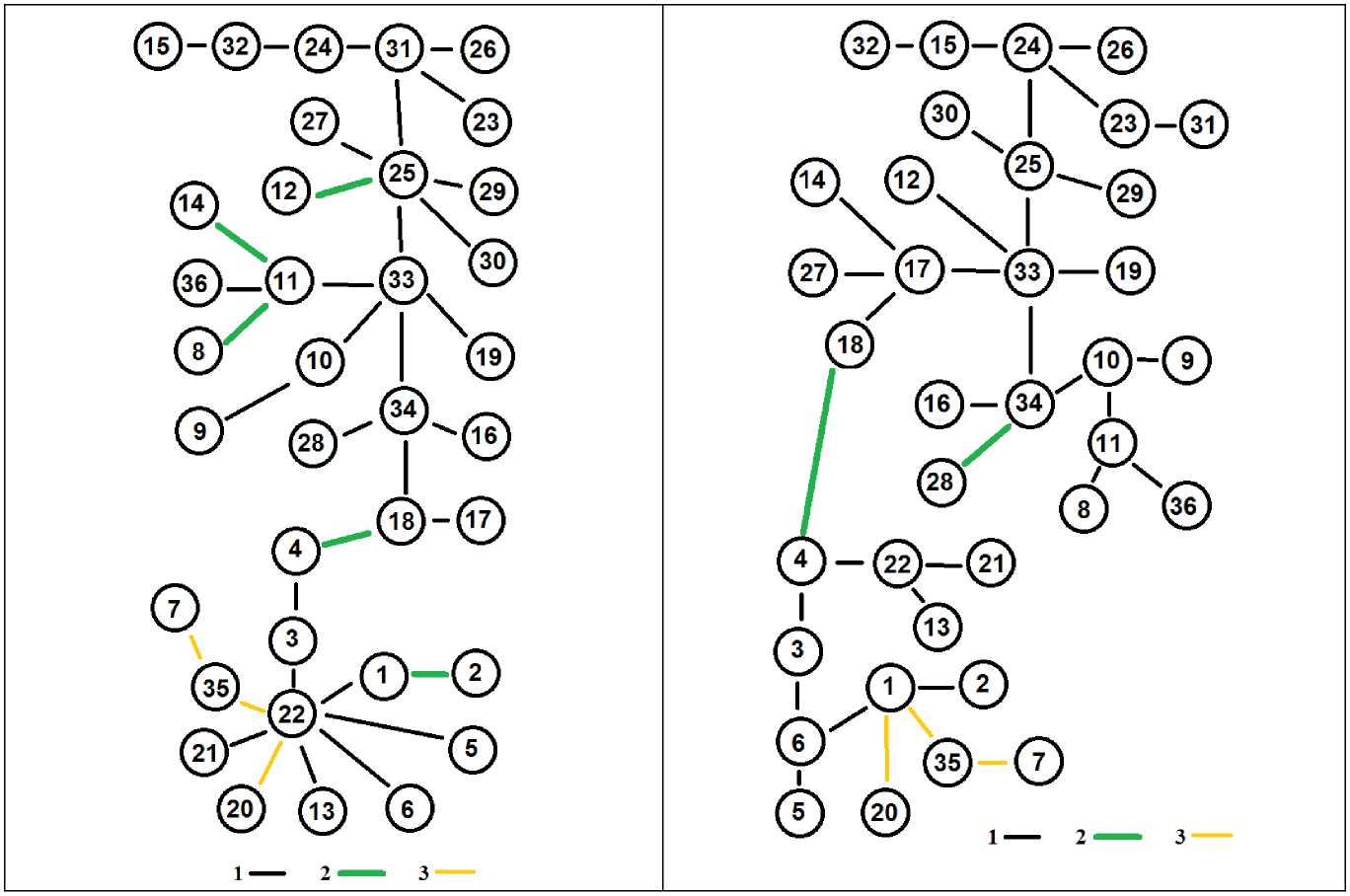

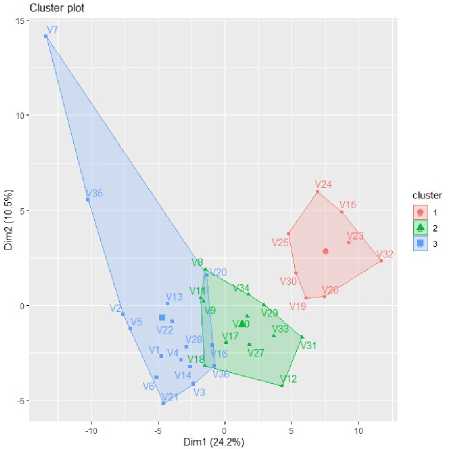

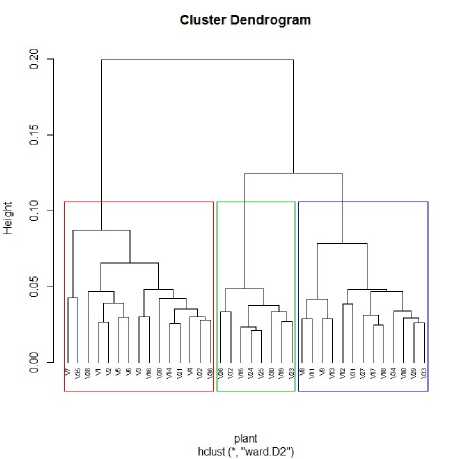

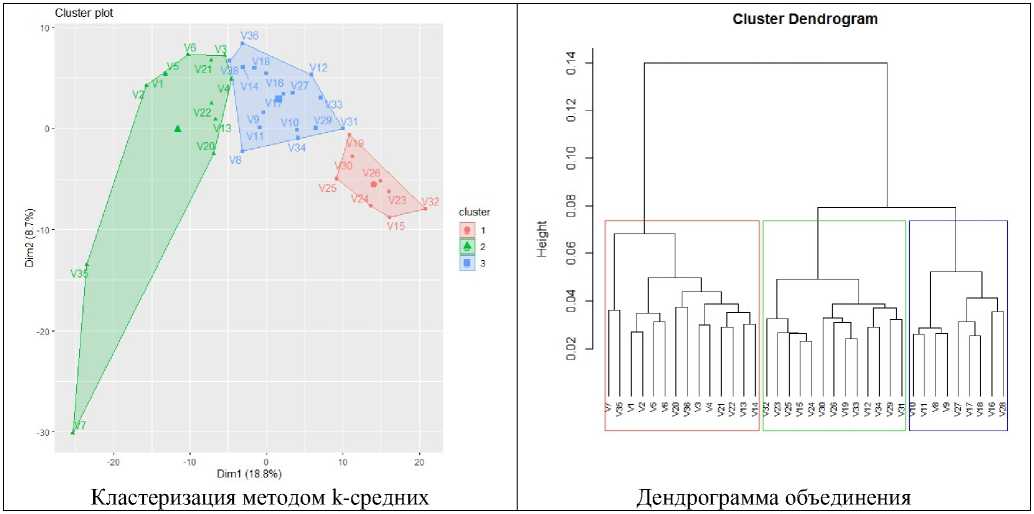

С помощью использования двух методов кластерного анализа нами выделены три условные группы флор на территории центральной части Волжского бассейна (рис. 4-5). Расчеты проведены на основе относительных показателей – доли видов в семействах и родах для каждой ЛФ. Так как семейства и рода – надвидовые таксоны, наблюдается некоторое совпадение пространственного расположения трех условно выделенных групп ЛФ по семейственному и по родовому спектру.

Кроме того, наблюдаются и некоторые различия в распределении ЛФ, так как все же семейства и рода представляют собой таксономические категории разного уровня. Следовательно, они могут отражать некоторые уровни подробности распределения.

Кластеризация методом k-средних

Дендрограмма объединения

Рис. 4. Классификация ЛФ по семейственному спектру (номера флор см. рис.1, табл. 1).

Fig. 4. ДА Classification according to the family spectrum (for flora numbers see Fig. 1, Table 1).

Рис. 5. Классификация ЛФ по родовому спектру (номера флор см. рис.1, табл. 1).

Fig. 5. ДА Classification according to the generic spectrum (for flora numbers see Fig. 1, Table 1).

Первая группа (рис. 6) объединяет ЛФ, территориально расположенные в северной части рассматриваемой территории, большей частью относящейся к Предволжью. ЛФ этой группы демонстрируют Rosaceae-тип спектра семейств. В их составе степных сообществ нет, либо они крайне редки, поэтому разнообразие бобовых минимально. Различия флор, безусловно, не сводятся только к долям семейств Rosaceae и Fabaceae. Например, доля семейства Asteraceae в первой группе ЛФ самая низкая и находится в диапазоне 10–13%.

Вторая группа включает ЛФ, отличающиеся по данному показателю. Доля семейства Asteraceae у них выше: 12-15%. Часть этих флор имеет Fabaceae -тип, при этом превышение численности бобовых над розоцветными незначительно. В самом семействе Fabaceae может лидировать род Vicia, а не Astragalus. Некоторая часть ЛФ этой группы относится к Rosaceae- типу.

Третья выделенная группа включает флоры лесостепной и степной части Заволжья, а также некоторые ЛФ самой южной части рассматриваемого Предволжья. Все они имеют Fabaceae -тип, причем многие с существенной долей численного отрыва этого семейства от Rosaceae. Доля семейства Asteraceae у этой группы флор самая высокая – 15-18%.

Наибольшую степень отличия среди всех рассматриваемых флор демонстрирует ЛФ 7 (рис. 4,5), которая расположена в степной зоне. Ее семейственный спектр отличается от остальных высоким положением семейства

Chenopodiaceae и более низким долевым вкладом семейства Rosaceae . Наибольшую схожесть с ней по таксономическим показателям демонстрирует ЛФ 35. ЛФ 7 и 35 расположены близко, в одном физико-географическом районе. И все же определенный интервал различия они имеют – обилие на территории ЛФ 7 растительных сообществ с засолением определяет ее таксономические особенности. Вместе с тем наличие этих двух степных флор немного раскрывает разнообразие самой южной части рассматриваемой территории.

А Б

Рис. 6. Пространственное расположение трех условно выделенных групп ЛФ сосудистых растений: А – по семейственному спектру; Б - по родовому спектру;

1–3 – группы ЛФ (пояснения см. в тексте).

Fig. 6. Spatial arrangement of three conventionally distinguished groups of LF of vascular plants: A - according to the family spectrum; B - according to the generic spectrum;

1–3 – LF groups (see text for explanations).

Нами было проанализировано 60 семейств и 135 родов из верхней части спектров и с помощью метода дисперсионного анализа однофакторных комплексов получены списки семейств и родов, доля видов в которых статистически значимо меняется при переходе от одной группы локальных флор в другую (табл. 2 и 3).

Таблица 2

Список семейств и их среднее значение доли видов (%) по группам ЛФ

List of families and their average value of the share of species (%) by LF groups

|

Семейства |

Группы ЛФ |

р |

||

|

3 |

2 |

1 |

||

|

Asteraceae |

16,2 9 |

13,7 4 |

11,6 1 |

<0,00001 |

|

Fabaceae |

7,26 |

5,69 |

4,61 |

<0,00001 |

|

Cyperaceae |

2,85 |

3,99 |

5,93 |

<0,00001 |

|

Alliaceae |

0,91 |

0,42 |

0,33 |

<0,00001 |

|

Onagraceae |

0,74 |

1,45 |

1,23 |

<0,00001 |

|

Dipsacaceae |

0,49 |

0,26 |

0,24 |

<0,00001 |

|

Juncaceae |

0,23 |

0,11 |

0,28 |

<0,00001 |

|

Orchidaceae |

0,39 |

0,62 |

1,55 |

<0,00001 |

|

Asparagaceae |

0,33 |

0,19 |

0,11 |

<0,00001 |

|

Geraniaceae |

0,64 |

0,92 |

0,93 |

0,00012 |

|

Euphorbiaceae |

0,91 |

0,61 |

0,47 |

0,00015 |

|

Malvaceae |

0,40 |

0,32 |

0,23 |

0,0002 |

|

Potamogetonace ae |

0,49 |

0,62 |

1,26 |

0,00021 |

|

Juncaginaceae |

0,16 |

0,26 |

0,41 |

0,00073 |

|

Plantaginaceae |

0,92 |

0,71 |

0,57 |

0,0014 |

|

Papaveraceae |

0,18 |

0,35 |

0,16 |

0,0036 |

|

Apiaceae |

3,68 |

3,28 |

3,03 |

0,0046 |

|

Salicaceae |

1,76 |

1,99 |

2,08 |

0,005 |

Примечание: номера групп соответствуют рис. 6.

Таблица 3

Список родов и их среднее значение доли видов (%) по группам ЛФ

List of genera and their average share of species (%) by LF groups

|

род |

р |

3 |

2 |

1 |

|

Carex |

<0,00001 |

1,92 |

2,97 |

4,16 |

|

Salix |

<0,00001 |

1,3 |

1,56 |

1,71 |

|

Artemisia |

<0,00001 |

1,7 |

1,41 |

0,84 |

|

Astragalus |

<0,00001 |

1,69 |

0,55 |

0,37 |

|

Juncus |

<0,00001 |

0,55 |

0,90 |

1,08 |

|

Euphorbia |

<0,00001 |

0,96 |

0,55 |

0,35 |

|

Allium |

<0,00001 |

0,95 |

0,46 |

0,33 |

|

Inula |

<0,00001 |

0,76 |

0,52 |

0,38 |

|

Stipa |

<0,00001 |

0,92 |

0,54 |

0,13 |

|

Alchemilla |

<0,00001 |

0,06 |

0,12 |

0,11 |

|

Stellaria |

<0,00001 |

0,29 |

0,48 |

0,53 |

|

Galeopsis |

<0,00001 |

0,19 |

0,41 |

0,50 |

|

Salvia |

<0,00001 |

0,48 |

0,30 |

0,12 |

|

Dryopteris |

<0,00001 |

0,18 |

0,20 |

0,45 |

|

Glyceria |

<0,00001 |

0,11 |

0,33 |

0,43 |

|

Pyrola |

<0,00001 |

0,04 |

0,16 |

0,51 |

|

Jurinea |

<0,00001 |

0,36 |

0,15 |

0,09 |

|

Alyssum |

<0,00001 |

0,42 |

0,13 |

0,03 |

|

Eremogone |

0,0001 |

0,40 |

0,25 |

0,16 |

|

Gypsophila |

0,00013 |

0,33 |

0,21 |

0,11 |

|

Polygala |

0,00015 |

0,36 |

0,12 |

0,15 |

|

Calamagrostis |

0,0002 |

0,26 |

0,47 |

0,44 |

|

Myosotis |

0,001 |

0,37 |

0,49 |

0,66 |

|

Equisetum |

0,0010 |

0,43 |

0,64 |

0.67 |

|

Ranunculus |

0,0012 |

0,76 |

0,82 |

0,99 |

|

Pseudolysimachion |

0,0017 |

0,56 |

0,43 |

0,0032 |

|

Serratula |

0,0023 |

0,48 |

0,34 |

0,0021 |

|

Thymus |

0,0025 |

0,38 |

0,20 |

0,0011 |

|

Potamogeton |

0,0038 |

0,38 |

0,59 |

0,0093 |

|

Epilobium |

0,0041 |

0,54 |

0,92 |

0,0086 |

|

Verbascum |

0,005 |

0,59 |

0,49 |

0,0042 |

Примечание: номера групп соответствуют рис. 6.

Южная часть рассматриваемой территории Предволжья , относящаяся к Ульяновской и Пензенской областям, характеризуется флорой бобовых ( Fabaceae -тип), в которой, однако крупнейший род Astragalus представлен минимальным числом видов. Соответственно, у этих флор представлены минимальным набором сопутствующие виды, составляющие степную флору. Среди них рода, распределение которых подтверждается статистически: Stipa, Alyssum, Jurinea, Eremogone, Gypsophila, Polygala (табл. 3).

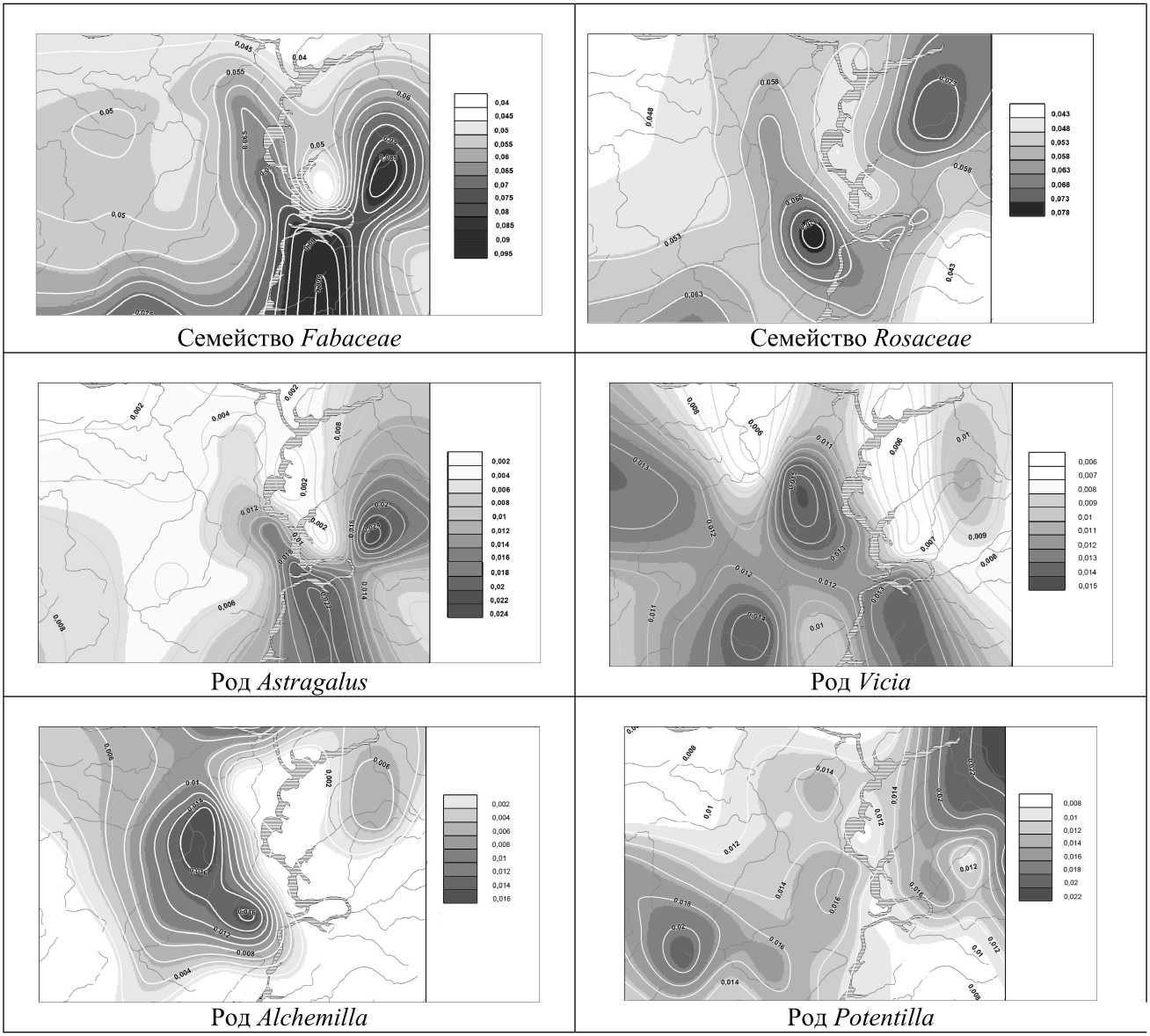

Опираясь на информацию по опорным площадям (400 км2) с помощью программ ArcGIS и MapInfo получены карты изолиний, отражающих доли присутствия во флоре Среднего Поволжья представителей семейства Fabaceae , Rosaceae и родов Astragalus , Vicia, Alchemilla, Potentilla (рис. 7) .

Распределение по территории семейства Rosaceae, которое является одним из крупнейших во флоре, статистически не подтверждается (табл. 2). Однако у одного из крупнейших родов ( Alchemilla ), слагающих это семейство, распределение выглядит более контрастно (рис. 7) и является достоверным (табл. 3). Действительно, основная часть видового состава рода Alchemilla сосредоточена в Пред-волжье.

Распределение по территории представителей всего семейства Fabaceae в определенной степени повторяет картину рисунка 2, хотя, конечно, Astragalus – не единственный крупный род этого семейства. Количественное распределение рода Astragalus отражает территориальное расположение групп ЛФ на рис. 2: сгущения наблюдаются в Заволжье – как в лесостепной части (за исключением Низменного Заволжья), так и в степной, захватывая, в том числе, и правый берег Волги. Еще одним крупным таксоном в семействе Fabaceae является род Vicia. Экология его представителей принципиально отличается от большинства видов рода Astragalus, являющихся степными ксерофитами. Род Vicia составляют в основном многолетние травы, предпочитающие мезо-фитные условия луговых или лесных сообществ. Часть видов являются сорными или адвентивными. В связи с этим распределение обилия представителей этого рода принципиально отличается от представленных выше рисунков (рис. 7). Отметим лишь сгущение в правобережной части у берега реки Волга. Распределение этой таксономической группы не выглядит столь контрастно, к тому же этот род не входит в перечень таксонов, распределение которых подтверждается статистически (табл. 3). Его распределение по территории более равномерно.

Рис. 7. Пространственное распределение долей присутствия семейств и родов. Fig 7. Spatial distribution of families and genera.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлено местоположение и краткая характеристика изученных 36 локальных флор (ЛФ), расположенных на территории Республик Татарстан, Мордовия, Чувашия, а также Самарской, Ульяновской и Пензенской областей.

Используя ряд таксономических характеристик локальных флор, мы показали флористическую неоднородность изучаемой территории. Изучались различия состава флор на видовом, родовом и семейственном уровне. Особенности выделенных групп флор показаны анализом отдельных ведущих таксонов. Распределение по территории этих таксонов проиллюстрированы картами изолиний, отражающих их доли присутствия во флоре.

Наиболее четко все 36 ЛФ по видовому составу распределяются по двум группам: одна из них принадлежит территории Высокого и степного Заволжья, включая ЛФ Жигулевских гор, а другая располагается преимущественно в Предволжье. Причем наиболее существенно эти различия заметны у флор северной части Предволжья.

При анализе состава родов и семейств между выделенными двумя группами появляется еще одна, включающая флоры промежуточного состава. Промежуточная группа отражает постепенность перехода признаков флор в зависимости от климатических и ландшафтных факторов, а также и исторического развития территории. Можно констатировать, что река Волга, являясь мощным географическим рубежом, все же не во всех случаях является границей флористического деления.

ка и устойчивое развитие экосистем Волжского

бассейна», рег. номер 1021060107217-0-1.6.19.

Список литературы Структура флоры центральной части территории Волжского бассейна по таксономическим показателям

- Аристова М.А., Розенберг Г.С., Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Иванова А.В., Васюков В.М., Костина Н.В., Саксонов С.В. База данных «Флористические описания локальных участков Самарской и Ульяновской областей» (FD SUR). Свидетельство о регистрации базы данных RUS 2018621983 12.11.2018.

- Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике «Приволжская лесостепь». Участок «Кунчеровская лесостепь». Флора и растительность. Труды Государственного заповедника «Приволжская лесостепь». Вып. 6. Пенза: ИП Соколов А.Ю., 2016. 179 с.

- Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике «Приволжская лесостепь». Участок «Борок». Флора и растительность. Труды Государственного заповедника «Приволжская лесостепь». Вып. 5. Пенза: ИП Соколов А.Ю., 2015. 140 с.

- Варгот Е.В., Хапугин А.А., Чугунов Г.Г., Гришуткин О.Г. Сосудистые растения Мордовского заповедника (аннотированный список видов) / под ред. Т.Б. Силаевой. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.: Комиссия РАН по сохранению биологического разнообразия; ИПЭЭ РАН, 2016. 68 с.

- Васюков В.М. Конспект флоры Пензенской области / Флора Волжского бассейна. Т. IV; науч. ред. проф. С.В. Саксонов. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2020. 218 с.

- Васюков В.М. Растения села Поим (Пензенская область). Тольятти: Анна, 2021. 95 с.

- Васюков В.М., Новикова Л.А., Горбушина Т.В., Иванова А.В., Лысенко Т.М. Материалы к флоре юго-запада Пензенской области: Бековский и Тамалинский районы // Фиторазнообразие Восточной Европы 2019а. Т. XIII, № 3. С. 402-413. DOI: 10.24411/2072-8816-2019-10059

- Васюков В.М., Сенатор С.А., Зибзеев Е.Г., Королюк А.Ю., Саксонов С.В. Материалы к флоре Предволжья Самарской, Ульяновской областей и республики Татарстан // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2019b. Т. XIII, № 3. С. 276-289. DOI: 10.24411/2072-8816-2019-10053.

- Васюков В.М., Чкалов А.В. Род Alchemilla L. (Rosaceae) в Гербарии ИЭВБ РАН (PVB) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2015. Т. 9, № 3. С. 145-150.

- Гаранина И.И. О расселении экзотов на территории Раифы // Труды Волжско-Камского государственного заповедника. Вып. 2. Казань, 1972. С. 59−69.

- Гафурова М.М. О новых находках сосудистых растений на Яльчикском участке государственного природного заповедника «Присурский» // Научные труды ГПЗ «Присурский». 2016. Т. 31. С. 22-28.

- Гафурова М.М. О флоре упраздненных памятников природы в охранной зоне государственного природного заповедника «Присурский» // Научные труды ГПЗ «Присурский». 2017. Т. 32. C. 35-59.

- Гафурова М.М. О флористической ценности территории, прилегающей к Батыревскому участку государственного природного заповедника «Присурский» // Научные труды ГПЗ «Присурский». 2018а. Т. 33. С. 46-53.

- Гафурова М.М. Дополнение к флоре сосудистых растений Яльчикского участка государственного природного заповедника «Присурский» // Научные труды ГПЗ «Присурский». 2018б. Т. 33. С. 42-46.

- Гафурова М.М. О флористическом разнообразии трех остепненных склонов в Батыревском и Комсомольском районах Чувашии // Естественнонаучные исследования в Чувашии и сопредельных регионах: материалы докладов межрегиональной научно-практической конференции с международным участием (г. Чебоксары, 26 февраля 2020 г.). Чебоксары: Рекламно-полиграфическое бюро «Плакат», 2020. Вып. 6. С. 27-42.

- Гафурова М.М. Флора национального парка «Чаваш вармане». Сосудистые растения: аннотированный список видов // Научные труды национального парка «Чаваш вармане». Чебоксары, 2012. Т. 4. 162 с.

- Голюшева А.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А. Флора пгт Чердаклы (Ульяновское Заволжье) // Самарская Лука: бюл. 2011. Т. 20. С. 49-103.

- Дронин Г.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М., Раков Н.С. Флора истоков реки Крымзы – притока Сызранки // Трёшниковские чтения. Фундаментальные прикладные проблемы поверхностных вод суши: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти знаменитого российского океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, академика Алексея Фёдоровича Трёшникова. Ульяновск, 2016. С. 89-90.

- Иванова А.В. Материалы к флоре верховьев водосборного бассейна реки Кондурча (Самарская область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2021. Т. 15, № 1. С. 20-46.

- Иванова А.В., Аристова М.А., Костина Н.В., Розенберг Г.С. Сравнительный анализ флор Среднего Поволжья // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2021. № 3 (160). С. 26-37.

- Иванова А.В., Бобкина Е.М., Ильина В.Н. К флоре памятника природы «Гора Красная» Красноярского района Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2011а. Т. 20, № 3. С. 88-105.

- Иванова А.В., Васюков В.М. Материалы к флоре северной части Похвистневского района Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2021. Т. 30, № 2. С. 29-52.

- Иванова А.В., Васюков В.М., Костина Н.В., Горбушина Т.В., Новикова Л.А., Лысенко Т.М. Таксономические особенности флор лесостепной зоны Среднего Поволжья // Экосистемы. 2020a. № 21 (51). С. 18-30.

- Иванова А.В., Костина Н.В. Выявление площади минимум-ареала конкретной флоры с учетом антропогенной трансформации территории // Изв. Самар. НЦ РАН. 2015. Т. 17, № 4. С. 77-80.

- Иванова А.В., Костина Н.В., Аристова М.А. Родовой спектр в анализе флоры Самаро-Ульяновского Поволжья // Изв. Сарат. ун-та. Новая сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2019. Т. 19, № 2. С. 196-206.

- Иванова А.В., Костина Н.В., Аристова М.А. Зависимость таксономических параметров флор от размеров выборки // Изв. Сарат. ун-та. Новая сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2020b. Т. 20, № 4. С. 404-416.

- Иванова А.В., Костина Н.В., Лысенко Т.М. Изучение неоднородности территории по кривой «виды – площадь» для исследования ее флористической структуры (на примере Сокского физико-географического района) // Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, № 2 (23). С. 49-55.

- Иванова А.В., Костина Н.В., Лысенко Т.М., Козловская О.В. Особенности флоры Мелекесско-Ставропольского физико-географического района // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4(21). С. 47-53.

- Иванова А.В., Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. Материалы к флоре урочища Байтуган Камышлинского района Самарской обл. // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2011b. № 9. С. 187-217.

- Иванова Р.Г. К изучению флоры Сараловского участка Волжско-Камского заповедника // Труды Волжско-Камского государственного заповедника. Вып. 1. Казань, 1968. С. 69-90.

- Иванова Р.Г. Дополнения к флоре Сараловского участка Волжско-Камского заповедника // Труды Волжско-Камского государственного заповедника. Вып. 3. Казань, 1977. С. 51-60.

- Истомина Е.Ю. Сравнительная характеристика локальных флор бассейна р. Инзы (Ульяновско-Пензенское Предволжье) // Труды Рязанского отделения Русского ботанического общества. Вып. 2, ч. 2: Сравнительная флористика: материалы Всерос. школы-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф. Флерова. Рязань, 2010. С. 82-86.

- Истомина Е.Ю. Материалы к флоре Глотовского лесного массива (Инзенский район Ульяновской области) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2015. Т. IX, № 2. С. 89-99.

- Истомина Е.Ю. Флора урочища Вельдяпка (Базарносызганский район Ульяновской области) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2016. Т. 25, № 4. С. 100-114.

- Камелин Р.В. География растений. Учебное пособие. СПб.: Изд-во ВВМ, 2018. 306 с.

- Корнилов С.П., Лашманова Н.Н., Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Флора города Димитровграда. Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. 174 с.

- Корчиков Е.С., Прохорова Н.В., Плаксина Т.И., Матвеев Н.М., Макарова Ю.В., Козлов А.Н. Флористическое разнообразие особо ценного Красносамарского лесного массива Самарской области: I Сосудистые растения // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2010. Т. 19, № 1. С. 111-136.

- Костина Н.В. Применение индексов сходства и различия для районирования территорий на основе локальных флор // Изв. Самар. НЦ РАН. 2013. Т. 15, № 3-7. С. 2160-2168.

- Кудашкина Т.А., Корчиков Е.С., Плаксина Т.И. «Гора Копейка» – уникальный памятник природы Кинельских яров (Самарская область) // Изв. Самар. НЦ РАН. 2009. Т. 11, № 1(3). С. 436-440.

- Кузовенко О.А., Корчиков Е.С., Попова Д.С. Раритетные виды растений, лишайников и чешуекрылых памятника природы «Урочище Мулин дол» (Большечерниговский район Самарской области) // Изв. Самар. НЦ РАН. 2012. Т. 14, № 1(8). С. 2151-2154.

- Кузовенко О.А., Плаксина Т.И. «Урочище Грызлы» – уникальный степной памятник природы Самарской области // Вестник СамГУ. 2009. № 8(74). С. 170-199.

- Кузовенко О.А., Плаксина Т.И. «Урочище Грызлы» – уникальный степной памятник природы Самарской области // Вестник СамГУ. 2010. № 2(76). С. 178-202.

- Лебедева Н.В., Криволуцкий Д.А. Биологическое разнообразие и методы его измерения // География и мониторинг разнообразия. М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. С. 8-75.

- Леострин А.В. Сравнительный анализ флоры северо-запада Костромской области // Сравнительная флористика: анализ видового разнообразия растений. Проблемы. Перспективы. «Толмачевские чтения»: сборник статей по материалам X Международной школы-семинара по сравнительной флористике / под ред. О.Г. Барановой и С.А. Литвинской. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2014. С. 101-108.

- Миркин Б.М. Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии. М.: Наука, 1989. 222 с.

- Митрошенкова А.Е., Ильина В.Н., Устинова А.А. Природный комплекс «Игонев дол»: современное состояние и охрана (Кинельский район, Самарская область) // Изв. Самар. НЦ РАН. 2013. Т. 15, № 3(2). С. 852-855.

- Могутова гора и ее окрестности. Подорожник / Под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. Тольятти: Кассандра, 2013. 134 с.

- Морозова О.В. Пространственные тренды таксономического богатства флоры сосудистых растений // Биосфера. 2011. Т. 3, № 2. С. 190-207.

- Налимова Н.В. Список высших сосудистых растений, произрастающих на территории государственного природного заповедника «Присурский» по исследованиям 1998 по 2002 гг. // Научные труды ГПЗ «Присурский». Чебоксары – Атрат, 2006. Т. 15. C. 22-61.

- Отчет о научно-исследовательской работе // Природные экосистемы Самарской области. Флора Высокого Заволжья. Самара, 1995. Ч. 1 (П).

- Плаксина Т.И., Калашникова О.В., Попова И.А. Левашовская лесостепь // Степи Северной Евразии: материалы VII международного симпозиума. Оренбург: ИС УрО РАН; Печатный дом «Димур», 2015. С. 663-666.

- Плохинский М.А. Биометрия. М.: МГУ. 1970. 367 с.

- Прохоров В.Е., Лукьянова Ю.А. Конспект флоры сосудистых растений национального парка «Нижняя Кама» // Научные труды национального парка «Нижняя Кама». Вып. 1. Казань, 2015. С. 38-98.

- Прохоров В.Е., Рогова Т.В. Дополнение к флоре Саралинского участка Волжско-Камского заповедника // Труды Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 7. Казань: Фолиант, 2016. С. 173-175.

- Раков Н.С. О флоре и растительности села Архангельское // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2006. № 1. С.47-87.

- Раков Н.С. Флора озера Яик в окрестностях поселка Чердаклы (Ульяновское Заволжье) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2015. Т. 24, № 3. С. 171-180.

- Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. О флоре литорали левого берега Куйбыщевского водохранилища (Самарско-Ульяновское Заволжье // Природа Симбирского Поволжья. Сборник научных трудов. Вып. 11. Ульяновск, 2010. С. 71-91.

- Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Флора озера Песчаное (Ульяновское Заволжье) // Изв. Самар. НЦ РАН. 2013. Т. 15, № 3. С. 88-96.

- Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Иванова А.В. Флора урочища «Шиловская стрелка» (Ульяновская область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2013. Т. VII, № 3. С. 63-76.

- Раков Н.С., Уланов Г.В. Материалы к флоре Павловского района: флора урочища «Гора Копеечная» (Ульяновское Предволжье) // Природа Симбирского Поволжья. Вып. 12. 2011. С. 119-131.

- Раков Н.С., Уланов Г.В. Сосудистые растения Павловского района Ульяновской области / под ред. проф. С.В. Саксонова. Тольятти: Кассандра, 2019. 129 с.

- Ребристая О.В. Флора полуострова Ямал. Современное состояние и история формирования. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. 312 с.

- Розенберг Г.С., Кавеленова Л.М., Костина Н.В., Прохорова Н.В., Розенберг А.Г. Стратегии сохранения биоразнообразия территорий разного масштаба: международный аспект // Биосфера. 2021. Т. 13, № 1-2. С. 1-8.

- Савенко О.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Материалы для флоры Узюковского лесного массива // Исследования в области естественных наук и образования. Межвуз. сб. науч.-исслед. работ. Вып. 2. Самара, 2011. С. 48-53.

- Саксонов С.В., Васюков В.М., Сенатор С.А, Иванова А.В., Раков Н.С., Горлов С.Е. Материалы к флоре Серноводского шихана и его окрестностей (Высокое Заволжье) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2013. Т. VII, № 2. С. 28-40.

- Саксонов С.В., Конева Н.В., Юрицына Н.А. Оперативный мониторинг некоторых памятников природы Самарского Низменного Заволжья// Региональный экологический мониторинг в целях управления биологическими ресурсами / Под. ред. Г.С. Розенберга, С.В. Саксонова. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. С. 97-114.

- Саксонов С.В., Раков Н.С., Сенатор С.А., Иванова А.В., Савенко О.В. Флора окрестностей села Чувашский Сускан в Ульяновской области (Низменное Заволжье, Мелекесско-Ставропольский флористический район) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2010. № 8. С. 187-204.

- Саксонов С.В., Савенко О.В., Иванова А.В., Конева Н.В. Флора Сусканского заказника в Самарской области (Низменное Заволжье, Мелекесско-Ставропольский флористический район) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2007. № 2. С. 125-156.

- Саксонов С.В., Сенатор С.А, Васюков В.М., Иванова А.В., Раков Н.С. Материалы к флоре памятника природы «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы» // Эколого-географические проблемы регионов России: материалы IV всероссийской научно-практической конференции. Самара: ПГСГА, 2013. С. 294-300.

- Саксонов С.В., Сенатор С.А., Иванова А.В. Первое дополнение к флоре Узюковского лесного массива (Самарское Низкое Заволжье) // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материалы Всерос. науч.-практич. конф. с международ. участием, посвящ. 100-летию со дня рожд. д.б.н., проф. В.Е. Тимофеева. 1-3 февраля 2012 года, Самара. Самара: ПГСГА, 2012. С. 92-95.

- Сенатор С.А., Саксонов С.В., Васюков В.М., Иванова А.В., Калмыкова О.Г., Кин Н.О., Князев М.С., Письмаркина Е.В. XVI Экспедиция-конференция лаборатории проблем фиторазнообразия Института экологии Волжского бассейна РАН // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. Т. 27, № 2. С. 59.

- Сенатор С.А. Саксонов С.В., Раков Н.С., Васюков В.М., Иванова А.В., Сидякина Л.В. Сосудистые растения Тольятти и окрестностей (Самарская область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2015. Т. IX, № 1. С. 32-101.

- Сенатор С.А., Васюков В.М., Саксонов С.В., Сытин А.К. Ботаническая экспедиция по маршруту П.С. Палласа в Среднем Поволжье // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2019. Т. 28, № 2. С. 237-249.

- Сёмкин Б.И., Горшков М.В., Варченко Л.И. О схемно-целевом подходе к проблеме сравнительного анализа таксономических спектров // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 2013. № 12. С. 167-175.

- Силаева Т.Б., Чугунов Г.Г., Кирюхин И.В., Агеева А.М., Варгот Е.В., Гришуткина Г.А., Хапугин А.А. Флора национального парка «Смольный». Мхи и сосудистые растения: аннотир. Список видов / под ред. д.б.н. проф. В.С. Новикова и д.б.н. Т.Б. Силаевой. М.: Комиссия РАН по сохранению биол. разнообразия, 2011. 128 с.

- Соловьева В.В. Структура и динамика растительного покрова экотонов природно-технических водоемов Среднего Поволжья: дис. … д-ра биол. наук. Самара, 2007. 494 с.

- Список сосудистых растений Раифского леса, составленный Л.Н. Васильевой и А.Д. Плетневой-Соколовой (по материалам исследований 1925 г.), дополненный данными А.П. Ильинского (1943) // Труды Волжско-Камского государственного заповедника. Вып. 1. Казань, 1968. С. 40-59.

- Тихомиров В.Н., Силаева Т.Б. Конспект флоры Мордовского Присурья: Сосудистые растения. Пособие к летней учебной практике для студентов биол. фак. гос. ун-тов. М.: Изд-во МГУ. 1990. 82 с.

- Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л.: ЛГУ, 1974. 244 с.

- Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980. 328 с.

- Утемова Л.Д. Изучение флоры под линией электропередач 10 кв // Научные труды ГПЗ «Присурский». 2009. Т. 21. С. 35-38.

- Чернов Ю.И. Биологическое разнообразие: сущность и проблемы // Успехи современной биологии. 1991. Т. 111, вып.4. С. 499-507.

- Шаронова И.В., Плаксина Т.И. Флора участка «Таловская степь» государственного заповедника «Оренбургский» // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2006. № 1. С. 30-46.

- Шарый П.А., Иванова А.В., Шарая Л.С., Костина Н.В. Влияние внутригодового распределения характеристик климата на разнообразие сосудистых растений в Среднем Поволжье // Экология. 2019. № 3. С. 163-171.

- Шмидт В.М. Статистические методы сравни-тельной флористики. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1980. 176 с.

- Юрцев Б.А. Элементарные естественные флоры и опорные единицы сравнительной флористики // Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики: Материалы II рабочего совещания по сравнительной флористики. Л.: Наука, 1987. С. 47-66.

- Юрцев Б.А. Мониторинг биоразнообразия на уровне локальных флор // Ботанический журнал. 1997. Т. 82, № 6. С. 60-69.

- Юрцев Б.А., Зверев А.А., Катенин А.Е., Королева Т.М., Кучеров И.Б., Петровский В.В., Ребристая О.В., Секретарева Н.А., Хитун О.В., Ходачек Е.А. Градиенты таксономических параметров локальных и региональных флор Азиатской Арктики (в сети пунктов мониторинга биоразнообразия) // Ботанический журнал. 2002. Т. 87, № 6. С. 1-28.

- Юрцев Б.А., Катенин А.Е., Королева Т.М. Кучеров И.Б., Петровский В.В., Ребристая О.В., Секретарева Н.А., Хитун О.В., Ходачек Е.А. Опыт создания сети пунктов мониторинга биоразнообразия Азиатской Арктики на уровне локальных флор: зональные тренды // Ботанический журнал. 2001. Т. 86, № 9. С. 1-27.