Структура фототрофных сообществ пресных озер Прибайкалья в условиях интенсивной эвтрофикации

Автор: Цыренова Д.Д., Зайцева С.В., Дагурова О.П., Батурина О.А., Бархутова Д.Д.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3 (25), 2023 года.

Бесплатный доступ

Были изучены пресные озера Дикое и Котокельское, расположенные в прибрежной полосе озера Байкал, в период негативных изменений, связанных с интенсивным цветением водоемов. На этапе исследований озера характеризовались щелочными значениями рН воды. По содержанию хлорофилла а озера соответствовали мезотрофному (оз. Котокельское) и эвтрофному (оз. Дикое) типам водоемов. Доминирующими филумами в микробном сообществе воды исследованных озер являлись Proteobacteria, Cyanobacteria, Actinobacteria и Bacteroidetes. Фототрофы были представлены цианобактериями, зелеными водорослями и диатомеями. Доминантами среди цианобактерий в озерах являлись Microcystis aeruginosa и Leptolyngbya tenuis - потенциально токсичные виды. Активное развитие цианобактерий в экосистемах озер обусловлено изменением гидрологических и физико-химических характеристик. Было выявлено, что экосистема оз. Дикое оказалась более подвержена сезонным колебаниям физико-химических параметров среды, чем экосистема оз. Котокельское, что, по-видимому, связано с мелководностью озера, меньшей площадью и отсутствием притоков.

Озера котокельское и дикое, эвтрофикация, цветение водоема, разнообразие микробного сообщества, хлорофилл а, мезотрофный и эвтрофный типы водоемов

Короткий адрес: https://sciup.org/148328093

IDR: 148328093 | УДК: 579(571.5) | DOI: 10.18101/2542-0623-2023-3-85-99

Текст научной статьи Структура фототрофных сообществ пресных озер Прибайкалья в условиях интенсивной эвтрофикации

Микроорганизмы вносят существенный вклад в круговорот веществ и энергии в озерах. Они играют ведущую роль в формировании химического состава воды и донных отложений, а также в процессах самоочищения. В свою очередь, интенсивный рост микроорганизмов приводит к эвтрофикации водоема [Кузнецов и др., 1985]. Признаками эвтрофикации являются преобладание β-мезосапробных организмов — индикаторов загрязнения воды, вспышки летних цветений водорослей, сопровождающихся замором рыб [Кузьмич, 1988].

Ранее проведенные микробиологические исследования пресных и содовосоленых озер Забайкалья показали, что цианобактерии являются одной из доминирующих групп фитопланктона большинства озер и наравне с водорослями принимают участие в создании продукции органического вещества [Брянская, 2002]. Продуктивность цианобактерий не связана с типом водоема. Как в содовых, так и пресных озерах они могут создавать до 99,7 % всей продукции. Было установлено, что основными факторами, определяющими продуктивность цианобактерий в экосистемах, являются температура, рН, концентрация NaHCO3 и NaCl [Цыренова и др., 2011].

Озера Дикое и Котокельское, расположенные в прибрежной зоне озера Байкал, ранее были одними из продуктивных водоемов Забайкалья и приоритетным местом отдыха местных жителей. В результате природных и антропогенных процессов в озерах усилились процессы эвтрофикации, в итоге водоемы потеряли рыбохозяйственное и рекреационное значение [Озеро Котокельское... 2013].

Микробиологическое исследование озера Котокельское началось в первой половине XX в. Был изучен состав фитопланктона, получены данные о первичной продукции планктона, исследованы процессы эвтрофикации водоема

[Дорогостайский, 1922; Кожов, 1938; Егоров, 1950; Антипова, Помазкова, 1971; Полонных, 1988; Кузьмич, 1988; Халбаева, Коннова, 1988]. В 2008 г. на озере Кото-кельское зафиксирована экологическая катастрофа — началась массовая гибель рыб, отмечены случаи заболевания местного населения, диагностируемые как гаффская болезнь. В 2010 г. в оз. Котокельское были выявлены потенциально токсичные виды цианобактерий Microcystis aeruginosa и Anabaena sp., содержащие гены микроцистин-синтазы [Белых и др., 2015; Ивачева и др., 2016].

Озеро Дикое по сравнению с оз. Котокельское менее изучено. Определено разнообразие цианобактерий в разные сезоны на основе морфологических данных, определена трофность водоема на основании содержания хлорофилла а , выделены и изучены культуры цианобактерий и эукариотических водорослей [Цыре-нова, 2016, 2017]. Начиная с 2014 г. значительно возросла экологическая нагрузка на экосистему озера, что привело к усилению процесса эвтрофикации водоема, вызвавшего целый ряд негативных последствий. Вся поверхность и дно озера были застланы пластами из микробных обрастаний и водорослей, что привело к снижению проникновения света в более глубокие слои воды. Площадь и глубина водоема значительно уменьшились, ухудшилось качество воды, вплоть до студенистой консистенции, произошел замор рыб до полного их исчезновения.

Исходя из этого, целью работы являлось комплексное изучение микробного разнообразия озер в условиях интенсивной эвтрофикации и выявление цианобактерий, являющихся потенциальными участниками процессов эвтрофикации и интоксикации водоемов.

Материалы и методы исследования

Комплексное физико-химическое и микробиологическое исследование озер Котокельское и Дикое было проведено в течение 2015–2017 гг. Отбор проб воды и микробных матов проведен в летне-осенний период на следующих станциях: оз. Котокельское — станция 1, недалеко от базы отдыха «Гэсэр» (52о46.462′ с. ш., 108о04.694′ в. д., 520 м над ур. м.), станция 2, около с. Котокель (52о45.785′ с. ш., 108о04.938′ в. д., 496 м над ур. м.); оз. Дикое — с восточной стороны озера (52о47.361′ с. ш., 107о59.700′ в. д., 467 м над ур. м.). По сравнению с предыдущими годами озера были обмелевшими. На озере Котокельское наблюдалось активное цветение воды. Вся поверхность и дно озера Дикое были застланы пластами из микробных обрастаний и водорослей. Вода озера была киселеобразной.

Непосредственно на месте отбора проб измеряли температуру, рН, общую минерализацию воды. Температуру измеряли сенсорным электротермометром Prima (Португалия), рН среды — потенциометрическим портативным рН-метром (рНер2, Португалия), общую минерализацию — портативным рефрактометром MASTER-PM (Atago, Япония). Концентрацию карбонатов и гидрокарбонатов определяли титриметрическим методом [Полевой практикум... 2005].

Пробы воды и микробных матов отбирали в стерильные емкости. В лабораторных условиях пробы хранили при температуре 10 °С. Для последующего определения видового состава цианобактерий, диатомовых и зеленых водорослей пробы микробных матов фиксировали 4 %-ным формалином. Хлорофилл а экстрагировали по стандартной методике [Чербарджи, 1973]. Концентрацию пигмента определяли на спектрофотометре Shimadzu UV-Mini (Япония) и рассчитали по формуле [Намсараев и др., 2009].

Для выделения ДНК вода концентрировалась фильтрованием на мембранных фильтрах размером пор 0,2 мкм до забития бактериальной взвесью (около 500 мл). Выделение ДНК с фильтров проводили с помощью коммерческого набора PowerWater DNA Isolation Kit Sample (МО BIO, Германия). Секвенирование проводили в ЦКП “Геномика” СО РАН (ИХБФМ СО РАН, Новосибирск) на секвенаторе MiSeq (Illumina), используя набор Reagent Kit v3 (2х300, Illumina). Регион V3-V4 гена 16S рРНК был амплифицирован с помощью праймеров 343F (5’-CTCCTAC-GGRRSGCAGCAG-3’) and 806R (5’-GGACTACNVGGGTWTCTAAT-3’), содержащих адаптерные последовательности (Illumina), линкер и баркод [Fadrosh et al., 2014]. Амплификацию проводили в соответствии с [Martemyanov et al., 2016]. Полученные парные последовательности анализировались с помощью UPARSE скриптов [Edgar, 2013], используя Usearch v10.0.240 [Edgar, 2010]. Биоинформа-тическая обработка включала перекрывание парных ридов, фильтрацию по качеству и длине, учет одинаковых последовательностей, отбрасывание синглетонов, удаление химер, кластеризацию и получение OTU. Таксономическая принадлежность последовательностей OTU определялась с помощью RDP Сlassifier 2.11 [Wang et al., 2007].

Определение таксономической принадлежности цианобактерий на основании морфологических признаков проводили по Еленкину и Голлербаху [Еленкин, 1949; Голлербах и др., 1953] и уточняли по Комареку и Анагностидису [Komàrek, Anagnostidis, 1999; 2007]. При определении представителей Bacillariophyta использовали определитель Забелиной и др. (1951). Микроскопирование проб осуществляли c помощью светового микроскопа “Axiostar Plus” (Carl Zeiss, Германия).

Результаты исследования

В период исследования на озере Котокельское и Дикое наблюдалось активное цветение. На озере Дикое изменилась консистенция воды до студенистой, наблюдалось образование обрастаний на поверхности воды и дне озера.

Физико-химическая характеристика исследованных озер

Диапазон температуры воды при отборе составлял 15–21,8 °С в июне, 26,6– 29,7 °С в июле, 9.5–15 °С в сентябре (табл. 1). Помимо сезонного изменения температуры в исследованных водоемах наблюдалось значительное колебание гидрохимических параметров. Так, в осенних пробах оз. Дикое, отобранных в 2015 и 2017 гг., рН воды варьировал от 8 до 10,3, общая минерализация — от 97 до 183 мг/л, содержание гидрокарбонатов – от менее 1 до 73,2 мг/л.

В пробах оз. Котокельское, отобранных в летне-осенний период, значения рН воды уменьшились с 10,29 до 8,11, общая минерализация увеличилась от 44 до 66 мг/л, содержание гидрокарбонатов — 61–30,5 мг/л.

Таблица 1

|

Озеро |

Дата отбора, месяц/год |

t, ºС |

ОМ, мг/л |

рН |

Eh, mV |

СО32- мг/л |

НСО3 мг/л |

|

Дикое |

06.2015 |

21,8 |

164 |

8,82 |

+115 |

24 |

36,6 |

|

09.2015 |

15,5 |

97 |

10,27 |

+122 |

12 |

73,2 |

|

|

07.2016 |

29,7 |

79 |

9,57 |

+140 |

36 |

48,8 |

|

|

09.2017 |

9,6 |

183 |

8,06 |

+140 |

12 |

0 |

|

|

Котокельское, ст. 1 |

06.2015 |

15,0 |

45 |

10,29 |

+112 |

12 |

61 |

|

ст. 2 |

15,0 |

44 |

10,52 |

+116 |

12 |

48,8 |

|

|

Котокельское, ст. 1 |

07.2016 |

27,2 |

53 |

9,68 |

+115 |

36 |

36,6 |

|

ст. 2 |

26,6 |

52 |

10,07 |

+116 |

48 |

0 |

|

|

Котокельское, ст. 1 |

09.2017 |

9,5 |

63,9 |

8,11 |

+115 |

6 |

30,5 |

|

ст. 2 |

9,5 |

66 |

8,30 |

+116 |

6 |

42,7 |

Примечание: «ОМ» — общая минерализация.

Физико-химическая характеристика воды озер

Содержание хлорофилла а

По содержанию хлорофилла а был оценен трофический статус озер. В 2015 г. озера Котокельское и Дикое были отнесены к мезотрофному типу (концентрация хлорофилла а не более 18 мкг/л) (табл. 2). В 2016 г. содержание хлорофилла а в озерах увеличивается на порядок. Максимальное значение было отмечено в воде оз. Дикое и составило 22 мг/л, что позволило отнести озеро к эвтрофным водоемам.

Содержание хлорофилла а в воде исследованных озер

Таблица 2

|

Озеро, станция |

Концентрация хлорофилла а , мг/дм3 |

||

|

2015 |

2016 |

2017 |

|

|

Дикое |

0,181 |

22,19 |

1,265 |

|

Котокельское, ст. 1 |

0,108 |

1,92 |

0,008 |

|

Котокельское, ст. 2 |

0,159 |

2,17 |

0,006 |

Разнообразие микробного сообщества озер Дикое и Котокельское

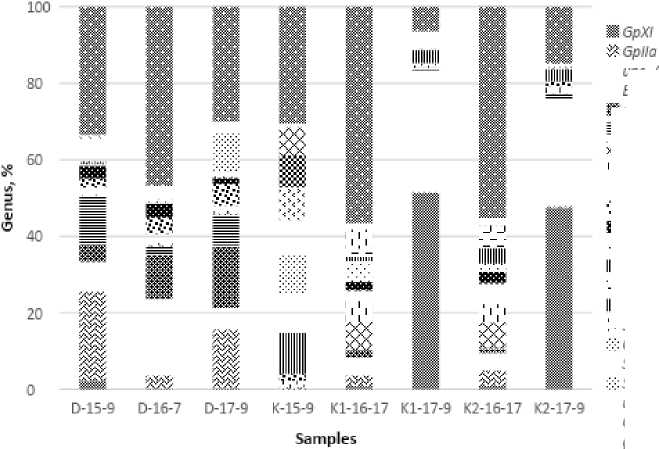

Микробное сообщество воды оз. Котокельское в 2015 г. характеризовалось небольшим числом таксонов (OTU): выявлены 41 филотип в оз. Котокельское ст-2 и 165 филотипов в оз. Дикое (табл. 3, рис. 1). В воде оз. Котокельское ст-2 доминирующими являлись представители филума Firmicutes (36,5 % от общего числа последовательностей), содоминантами являлись Actinobacteria (23,7 %), Proteobacteria (22,9 %), Cyanobacteria (8,4 %) и Bacteroidetes (8,1 %) (табл. 4). Цианобактерии были представлены родами GpIIa (Synechococcus sp.), GpVI (Pseudanabaena sp.) и GpXI (Microcystis sp.). В воде озера Дикое доминировали представители 5 филумов: Cyanobacteria (48,2 %), Proteobacteria (31,5 %), Bacteroidetes (4,4 %), Verrucomicrobia (3,7 %) и Actinobacteria (2,1 %). Цианобактерии были представлены четырьмя разновидностями — GpIIa (Synechococcus sp.), GpVI, GpXI и GpIV (Leptolyngbya sp.).

Таблица 3

Характеристика микробных сообществ воды озер Дикое и Котокельское

|

Озеро |

Число таксонов, OTU |

Число последовательностей гена 16S рРНК |

||||

|

Год |

2015 |

2016 |

2017 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

К, ст.1 |

- |

690 |

170 |

- |

42500 |

10027 |

|

К, ст.2 |

41 |

660 |

182 |

8819 |

40000 |

8725 |

|

Дикое |

165 |

880 |

270 |

11287 |

51500 |

8390 |

Здесь и далее: «К» — Котокельское; «-» — исследования не проводились

Рис. 1. Таксономическое разнообразие микробных сообществ воды озер Котокельское и Дикое на уровне рода

unc_Alphaproteobacteria Bocilloriophyta

Ж unc_Bocteria

S unc_Cyanobacteria

-

>£ Hydrogenophoga

-

1 , unc_Actinomycetales uncjtacteroidetes

$ Brevundimonas

К unc_Rhizobiales

<■ unc_Burkholderiales Hiller

-" unc_Rhodobacteraceae Illi Enterococcus

-

11 Sphingorhabdus Chlorophyta Staphylococcus Streptophyta unc_Spartobacteria Chryseobocterium Gniti

В 2016 г. разнообразие микробных сообществ увеличилось: было выявлено 690 филотипов (OTU) в оз. Котокельское ст-1, 660 филотипов в оз. Котокельское ст-2 и 880 филотипов оз. Дикое (табл. 3, рис. 1). В воде оз. Котокельское ст-1 доминирующими были представители филума Proteobacteria (60,7 % от общего числа последовательностей), содоминантами являлись Bacteroidetes (13,4 %), Actinobacteria (10,3 %), Verrucomicrobia (4,9 %). Цианобактерии составляли 6,6 % от общего

числа последовательностей и были представлены одним родом GpIIa. В воде озера Котокельское ст-2 доминировали 4 филума: Proteobacteria (52,3 %), Bacteroidetes (18 %), Cyanobacteria (11,2 %), Actinobacteria (10 %). Цианобактерии были представлены пятью родами — GpIIa, GpVI, GpXI, GpIV и GpI ( Aphanizomenon sp.). В воде озера Дикое доминирующее положение занимал филум Proteobacteria (53,8 %). Содоминантами были Cyanobacteria (9,9 %), Bacteroidetes (9,1 %), Actinobacteria (3,5 %). Выявлено 5 представителей цианобактерий родов GpIIa, GpVI, GpXI, GpIV и GpI.

В 2017 г. разнообразие микробных сообществ уменьшилось по сравнению с 2016 г. и увеличилось по сравнению с 2015 г. В оз. Котокельское ст-1 выявлено 170 филотипов (OTU), в оз. Котокельское ст-2 — 182 филотипа, в оз. Дикое — 270 филотипов (табл. 3, рис. 1). В воде оз. Котокельское ст-1 доминирующим являлся представитель филума Cyanobacteria (56,9 % от общего числа последовательностей) и был представлен родами GpIIa, GpVI, GpXI и GpIV. Представители филумов Proteobacteria и Actinobacteria составляли менее 10 % от общего числа последовательностей — 7,75 и 2,36 %, соответственно (табл. 4). В воде оз. Кото-кельское ст-2 также преобладали филумы Cyanobacteria , Proteobacteria и Actinobacteria в соотношении 54,1, 9,9 и 5,7 % соответственно. Цианобактерии были представлены родами GpIIa и GpXI. В воде оз. Дикое доминирующее положение также занимали Cyanobacteria (28,8 %), Actinobacteria (27,3 %) и Proteobacteria (3,85 %).

Доминирующие филумы в микробных сообществах воды озер Дикое и Котокельское, ( %)

Таблица 4

|

Озеро |

Доминирующие филумы |

||

|

Год |

2015 |

2016 |

2017 |

|

К, ст.1 |

- |

Proteobacteria (60,7) Bacteroidetes (13,4) Actinobacteria (10,3) Cyanobacteria (6,6) Verrucomicrobia (4,9) |

Cyanobacteria (56,9) Proteobacteria (7,75) Actinobacteria (2,36) |

|

К, ст.2 |

Firmicutes (36,5) Actinobacteria (23,7) Proteobacteria (22,9) Cyanobacteria (8,4) Bacteroidetes (8,1) |

Proteobacteria (52,3) Bacteroidetes (18) Cyanobacteria (11,2) Actinobacteria (10) |

Cyanobacteria (54,1) Actinobacteria (9,9) Proteobacteria (5,7) |

|

Дикое |

Cyanobacteria ( 48,2) Proteobacteria (31,5) Bacteroidetes (4,4) Verrucomicrobia (3,7) Actinobacteria (2,1) |

Proteobacteria (53,8) Cyanobacteria (9,9) Bacteroidetes (9,1) Actinobacteria (3,5) |

Proteobacteria (28,8) Actinobacteria (3,85) Cyanobacteria (27,3) |

Примечание : «К» — озеро Котокельское.

Таким образом, состав микробного сообщества воды озер Котокельское и Дикое в течение трех лет был непостоянным. Наибольшее число таксонов отмечено в 2016 г. Основными доминирующими филумами являлись Proteobacteria, Cyanobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes и Verrucomicrobia . Наблюдается смена доминантов в разные годы.

Разнообразие фитопланктона озер Дикое и Котокельское

Максимальное разнообразие цианобактерий (8 видов) выявлено в 2015 г. (табл. 5). Доминирующими видами являлись Microcystis aeruginosa и Leptol-yngbya tenuis. Помимо цианобактерий были обнаружены диатомовые водоросли, представленные четырьмя видами, и зеленые водоросли, представленные одним видом. В 2016 г. видовое разнообразие цианобактерий сократилось до четырех видов, диатомовых водорослей — до двух видов. M. aeruginosa также являлся доминирующим видом.

Состав фитопланктона озера Котокельское характеризовался большим разнообразием, чем состав фитопланктона озера Дикое (табл. 5). В 2015 г. количество обнаруженных видов цианобактерий было невелико (5 видов). Доминирующим видом являлся M. aeruginosa . Максимальное количество видов было выявлено в 2016 г. — 9 видов цианобактерий, различные виды диатомовых водорослей родов Melorisa и Fragilaria и зеленых водорослей родов Treubaria и Scenedesmus. Среди цианобактерий доминирующим являлся Microcystis aeruginosa . Содоминантами были M. pulveria и Pseudanabaena frigida.

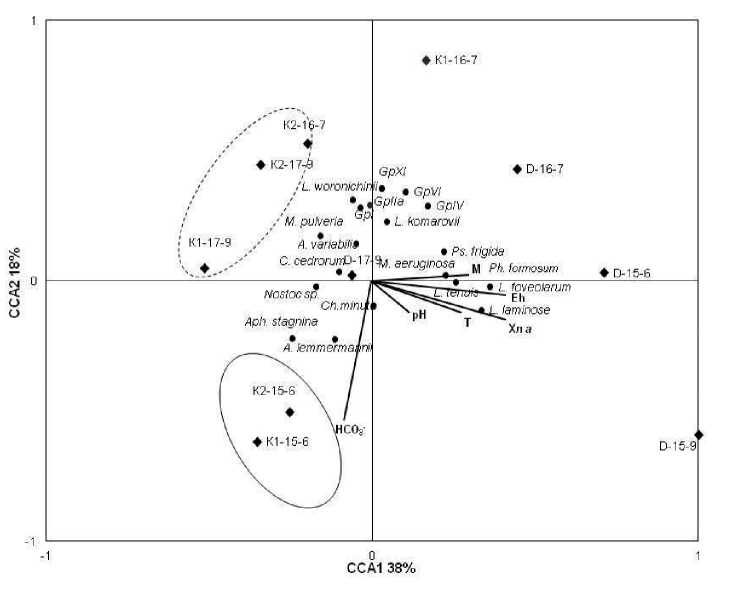

Канонический анализ соответствий (CCA) позволил кластеризировать образцы на основе сходства физико-химических характеристик и микробного разнообразия, выявить возможное влияние физико-химических параметров на распределение цианобактерий в воде исследуемых озер и оценить динамику сезонных и межгодовых изменений в составе микробных сообществ (рис. 2). Оси CCA 1 и 2 объясняли 56 % общей вариабельности данных. За годы исследований экосистема оз. Дикое характеризовалась не только сезонными изменениями температуры, но и значительными колебаниями гидрохимических параметров (табл. 1). Так, в осенних пробах, отобранных в 2015 и 2017 гг., рН воды варьировал от 8 до 10,3, общая минерализация — от 97 до 183 мг/л, содержание гидрокарбонатов — от менее 1 до 73,2 мг/л. По результатам анализа соответствий наибольшее влияние на распределение образцов оз. Дикое оказывали физико-химические характеристики. Цианобактерии Phormidium formosum, Leptolyngbya foveolarum и L. laminose были обнаружены в разные сезоны и годы только в воде оз. Дикое. Корреляционный анализ показал, что распределение этих видов имело положительную корреляцию с такими факторами среды, как окислительно-восстановительный потенциал (Eh), общая минерализация и содержание карбонатов (r = 0,4; 0,4 и 0,5 соответственно), а цианобактерии Ph. formosum и L. foveolarum зависели еще от температурного фактора и содержания хлорофилла а (r = 0,4; 0,6 соответственно). Возможное влияние температуры на распространение этих цианобактерий согласуется с экспериментально установленными температурными диапазонами для их роста и развития (Singh et al., 2014).

Таблица 5

Таксономический состав микроорганизмов исследованных озер

|

Озеро |

Цианобактерии* |

Диатомовые водоросли |

Зеленые водоросли |

|

Дикое, 2015 |

Microcystis aeruginosa дом Leptolyngbya tenuis дом L. foveolarum L. laminose Cyanobacterium cedrorum Chroococcus minutus Phormidium formosum Pseudanabaena frigida |

Eucocconeis dorogostaiskyi дом Eucocconeis sp. Navicula peregrine Navicula sp. |

Treubaria sp. |

|

Дикое, 2016 |

M. aeruginosa дом Ph. formosum L. tenuis L. foveolarum |

Eucocconeis sp. Navicula sp. |

Treubaria sp. |

|

Дикое, 2017 |

M. aeruginosa дом Ph. frigida L. foveolarum Ch. minutus Synechococcus cedrorum |

Eucocconeis sp. Navicula sp. |

Treubaria sp. |

|

Котокельское, 2012 |

M. aeruginosa дом |

Fragilara sp. Diatoma sp. |

Pediastrum sp. Dispora sp. Melosira sp. |

|

Котокельское, 2015 |

M. aeruginosa дом Nostoc sp. Ch. minutus Anabaena lemmermannii Aphanothece stagnina |

Eucocconeis sp. Melorisa sp. Diatoma sp. Navicula sp. различные виды р. Navicula |

Scenedesmus sp.дом Treubaria sp. Pediastrum sp. |

|

Котокельское, 2016 |

M. aeruginosa дом M. pulveria Ps. frigida L. woronichinii L. komarovii L. tenuis Ch. minutes Gloeocapsopsis magma Anabaena variabilis |

Различные виды р. Melorisa Fragilaria sp. |

Treubaria sp. Scenedesmus sp. |

|

Котокельское, 2017 |

M. pulverea дом M. aeruginosa Ps. frigida L. woronichinii Ch. minutes Cyanobacterium cedrorum Aphanothece stagnina |

Различные виды р. Melorisa, Fragilaria sp. |

Scenedesmus sp. |

Примечание: дом — доминирующий вид.

Распределение образцов оз. Котокельское было в большей степени обусловлено микробным разнообразием цианобактериального сообщества. Показано, что пробы из оз. Котокельское, отобранные в разные сезоны и годы, составляли 2 кластера. Первый кластер формировали летние пробы 2015 г., второй кластер составляли пробы из К2-16-7 и пробы, отобранные в сентябре 2017 г. Были выявлены факторы среды, определяющие распространение цианобактерий в воде исследуемых озер. Температурный фактор оказывал наибольшее влияние на распространение представителей Leptolyngbia sp . (GpIV), которые были отмечены в составе микробных сообществ только в летний период, и Microcystis aeruginosa , широко представленного во всех образцах, за исключением проб, отобранных в сентябре 2017 г. в оз. Котокельское. Подобное распределение подтверждается литературными данными по широким температурным характеристикам развития Microcystis (Oberholster et al., 2004). Повышенные значения рН воды и увеличение концентрации гидрокарбонатов обусловливали распределение цианобактерий M. aeruginosa и Anabaena lemmermannii , а также имели отрицательное влияние на цианобактерии рода Microcystis ( Microcystis sp. (GpXI), M. pulveria ) и Cyanobacterium cedrorum .

Рис. 2. Канонический анализ соответствий на основе многомерных данных по физикохимическим параметрам озер и распространению цианобактерий в фототрофных микробных сообществах (♦ — пробы, • — виды цианобактерий, GpIIa — Synechococcus sp., GpVI — Pseudanabaena sp., GpXI — Microcystis sp., GpIV — Leptolyngbya sp., GpI — Aphanizomenon sp.; М — общая минерализация, Т — температура, Eh — окислительновосстановительный потенциал, Хл а — содержание хлорофилла а ; длина вектора отражает степень влияния фактора на распределение)

Обсуждение

В последние десятилетия уделяется большое внимание антропогенному эвтро-фированию поверхностных вод, следствием которого является изменение биоты и бурное развитие водорослей, приводящее к «цветению воды». Цианобактериальное цветение становится все более распространенным в пресноводных экосистемах в ответ на изменение климата [Woodhouse et al., 2018]. Повышение температуры, изменение гидрологических параметров, обогащение питательными веществами приводят к существенному влиянию на разнообразие и активность микробных сообществ [Carey et al., 2011]. Рост продуктивности приводит к накоплению органического вещества в водоеме, ухудшению качества воды и образованию токсинов, опасных для здоровья людей и животных.

В период исследований доминирующим видом цианобактерий в озерах являлся Microcystis aeruginosa . Данный вид в процессе жизнедеятельности продуцирует токсин микроцистин, губительный для животных и опасный для человека [Codd et al., 1999; Колмаков, 2006; Belykh et al., 2011]. Представители родов Anabaena, Leptolyngbya и Phormidium также являются возбудителями «цветения» водоемов [Барашков, 1972; Водоросли, 1989; Carmichael, 1994; Sivonen, Jones, 1999; Singh et al., 2014]. Уменьшение разнообразия цианобактерий в озере Дикое в 2016 г. при максимальном содержании хлорофилла а объясняется тем, что в видовом составе озера преобладают одноклеточные цианобактерии, содержащие больше хлорофилла на единицу биомассы, чем нитчатые. Такая же картина наблюдается в пробах озера Котокельское в 2016 г. Помимо цианобактерий в фитопланктоне озер были обнаружены диатомовые и зеленые водоросли. Диатомовые водоросли были представлены родами Eucocconeis, Navicula, Melorisa, Diatoma и Fragilaria, зеленые — Treubaria, Scenedesmus и Pediastrum.

Канонический анализ соответствий (CCA) показал, что наибольшее влияние на распределение образцов оз. Дикое оказывали физико-химические характеристики экосистемы в отличие от экосистемы оз. Котокельское. Образцы оз. Котокель-ское кластеризовались на основе микробного разнообразия цианобактериального сообщества.

Заключение

Пресные озера Дикое и Котокельское, расположенные в прибрежной полосе озера Байкал, были исследованы в период негативных изменений, связанных с интенсивным цветением водоемов. На этапе исследований озера характеризовались щелочными значениями рН воды. По содержанию хлорофилла а озера соответствовали мезотрофному (оз. Котокельское) и эвтрофному (оз. Дикое) типам водоемов. Основными доминирующими филумами в микробном сообществе воды исследованных озер являлись Proteobacteria, Cyanobacteria, Actinobacteria и Bacteroidetes.

Фототрофы в микробном сообществе были представлены цианобактериями, диатомовыми и зелеными водорослями. Максимальное разнообразие цианобактерий в оз. Дикое отмечено в 2015 г. — 8 видов. Доминирующими видами являлись Microcystis aeruginosa и Leptolyngbya tenuis. Максимальное разнообразие в оз. Котокельское выявлено в 2016 г. — 9 видов цианобактерий, а также различные виды диатомовых и зеленых водорослей. Доминантами являлись Microcystis aeruginosa, M. pulverea и Cyanobacterium cedrorum.

Активное развитие цианобактерий в экосистемах озер обусловлено влиянием гидрологических и физико-химических характеристик. Было выявлено, что экосистема оз. Дикое оказалась более подвержена сезонным колебаниям физико-химических параметров среды, чем экосистема оз. Котокельское, что, по-видимому, связано с мелководностью, меньшей площадью и отсутствием притоков.

Список литературы Структура фототрофных сообществ пресных озер Прибайкалья в условиях интенсивной эвтрофикации

- Антипова Н. Л., Помазкова Г. И. О планктоне озера Котокель // Исследование гидробиологического режима водоемов Восточной Сибири. Иркутск, 1971. С. 27-39. Текст: непосредственный.

- Барашков Г. К. Сравнительная биохимия водорослей. Москва: Пищевая промышленность, 1972. 336 с. Текст: непосредственный.

- Идентификация токсичных цианобактерий в озере Байкал / О. И. Белых, A. С. Гладких, Е. Г. Сороковикова [и др.] // ДАН. 2015. Т. 463, № 3. С. 353-357. Текст: непосредственный.

- Брянская А. В. Влияние экологических условий на видовое разнообразие и функциональную активность цианобактерий водоемов Южного Забайкалья: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2002. 22 с. Текст: непосредственный.

- Водоросли. Справочник / С. П. Вассер, Н. В. Кондратьева, Н. П. Масюк [и др.]. Киев: Наук. думка, 1989. С. 170-188. Текст: непосредственный.

- Голлербах М. М., Косинская Е. К., Полянский В. И. Определитель пресноводных водорослей СССР. Москва: Советская наука, 1953. Вып. 2. 398 с. Текст: непосредственный.

- Дорогостайский В. Ч. Краткий очерк о работах Байкальской экспедиции Академии наук в 1961 году // Труды Комиссии по изучению оз. Байкал. 1922. Т. 1, вып. 2. 36 с. Текст: непосредственный.

- Егоров А. Г. Озеро Котокель // Известия библ.-геогр. НИИ при ИГУ Иркутск, 1950. Т. 2, вып. 1. 39 с. Текст: непосредственный.

- Еленкин А. А. Синезеленые водоросли СССР. Специальная часть. Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1949. Вып. 2. 990 с. Текст: непосредственный.

- Диатомовые водоросли / М. Н. Забелина, И. А. Киселев, А. И. Прошкина-Лавренко, B. С. Шешукова. Москва: Сов. наука, 1951. 619 с. (Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 4). Текст: непосредственный.

- Микроцистин-продуцирующие цианобактерии в бентосе озера Байкал / М. А. Ивачева, И. В. Тихонова, Е. Г. Сороковикова [и др.] // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Биология. Экология. 2016. Т. 17. С. 38-44. Текст: непосредственный.

- Кожов М. М. Озеро Котокель (гидробиологический очерк) // Изв. БГНИИ при Иркутском ун-те. Иркутск, 1938. Т. 5, вып. 1-2. Текст: непосредственный.

- Колмаков В. И. Методы предотвращения массового развития цианобактерии Microcystis aeruginosa Kutz emend. Elenk. в водных системах // Микробиология. 2006. Т. 75, № 2. С. 149-153. Текст: непосредственный.

- Кузнецов С. И., Саралов А. И., Назина Т. Н. Микробиологические процессы круговорота углерода и азота в водоемах. Москва: Наука, 1985. 212 с. Текст: непосредственный.

- Кузьмич В. Н., Синицын Г. К. Продуктивность зообентоса оз. Котокель // Биопродуктивность эвтрофных озер Иркана и Котокель бассейна озера Байкал: сборник научных трудов ГосНИОРХ ; под редакцией В. Н. Кузьмича. Ленинград: Промрыбвод, 1988. Вып. 279. С. 88-106. Текст: непосредственный.

- Намсараев З. Б. Использование коэффициентов поглощения для расчета концентрации хлорофиллов и бактериохлорофиллов // Микробиология. 2009. Т. 78, № 6. C. 836-839. Текст: непосредственный.

- Озеро Котокельское: природные условия, биота, экология / ответственный редактор Н. М. Пронин, Л. Л. Убугунов ; Рос. академия наук, Сиб. отд-ние. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. 340 с. Текст: непосредственный.

- Полевой практикум по водной микробиологии и гидрохимии: методическое пособие / Б. Б. Намсараев, В. М. Горленко, З. Б. Намсараев [и др.] ; ответственный редактор М. В. Вайнштейн. Москва ; Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2005. 68 с. Текст: непосредственный.

- Полонных А. К. Фитопланктон озера Иркана, Котокель и его продукция // Сборник трудов ГосНИОРХ. Ленинград: Промрыбвод, 1988. Вып. 279. С. 17-24. Текст: непосредственный.

- Халбаева Т. В., Коннова Р. П. Физико-географическая и гидрохимическая характеристика озер Иркана и Котокель // Биопродуктивность эвтрофных озер Иркана и Котокель бассейна озера Байкал: сборник научных трудов / под редакцией В. Н. Кузьмича. Ленинград: Промрыбвод, 1988. Вып. 279. С. 5-16. Текст: непосредственный.

- Таксономическая и экологическая характеристика цианобактерий некоторых солоноватых и соленых озер Южного Забайкалья / Д. Д. Цыренова, А. В. Брянская, З. Б. Намсараев, В. Н. Акимов // Микробиология. 2011. Т. 80, № 2. С. 230-240. Текст: непосредственный.

- Микробиологическая характеристика оз. Котокельское / Д. Д. Цыренова, А. Г. Заха-рюк, Д. Д. Бархутова [и др.] // Озеро Котокельское: природные условия, биота, экология / ответственые редакторы Н. М. Пронин, Л. Л. Убугунов ; Рос. академия наук, Сиб. отд-ние. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. С. 167-172. Текст: непосредственный.

- Цыренова Д. Д. Оценка токсичности микробных обрастаний озер Дикое и Котокельское (Бурятия) // Биоразнообразие: глобальные и региональные процессы: материалы всероссийской конференции молодых ученых с международным участием. Улан-Удэ, 2016. С. 115-117. Текст: непосредственный.

- Цыренова Д. Д. Экофизиологические особенности роста культур, выделенных из озер Дикое и Котокельское // Вестник Бурятского государственного университета. Химия, физика. 2017. Вып. 1. С. 24-28. Текст: непосредственный.

- Чербарджи И. И. Методы химического анализа в гидробиологических исследованиях. 1973. С. 103-111. Текст: непосредственный.

- Belykh O. I., Sorokovikova E. G., Fedorova G. A. et al. Presence and Genetic Diversity of Microcystin-Producing Cyanobacteria (Anabaena and Microcystis) in Lake Kotokel (Russia, Lake Baikal Region). Hydrobiologia. 2011; 671(1): 241-252.

- Carey C. C., Ibelings B. W., Hoffmann E. P. et al. Eco-Physiological Adaptations that Favour Freshwater Cyanobacteria in a Changing Climate. Water Res. 2011; 46: 1394-1407. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.12.016

- Carmichael W. W. The Toxins of Cyanobacteria. Sci. Amer. 1994. 270(1): 78-86.

- Codd G. A., Bell S. G., Kaya K. et al. Cyanobacterial Toxins, Exposure Routes and Human Health. Europ. J. Phycol. 1999; 34: 405-415.

- Edgar R. C. Search and Clustering Orders of Magnitude Faster than BLAST. Bio-informatics. 2010; 26(19): 460-2461.

- Edgar R. C. UPARSE: Highly Accurate OTU Sequences from Microbial Amplicon Reads. Nat. Methods. 2013: 10: 996-98.

- Fadrosh D. W., Ma B., Gajer P. et al. Microbiome. An improved Dual-Indexing Approach for Multiplexed 16S rRNA Gene Sequencing on the Illumina MiSeq platform, 2014; 2(1): 6.

- Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokariota 1. Teil: Chroococcales. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Hrsg. Ettl H., Gärtner G., Heynig H., Mollenhauer D. Jena, Stuttgard, Lübeck, Ulm; G. Fischer, 1999. Bd. 19/1. 548 p.

- Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokariota 2. Teil: Oscillatoriales // Süsswasserflora von Mitteleuropa. Hrsg. B. Büdel, G. Gärtner, L. Krienitz, M. Schagerl, 2007. Bd. 19/2. 759 p.

- Martemyanov V. V., Belousova I. A., Pavlushin S. V. et al. Phenological Asynchrony between Host Plant and Gypsy Moth Reduces Insect Gut Microbiota and Susceptibility to Bacillus Thuringiensis. Ecology and Evolution. 2016; 6(20): 7298-7310.

- Oberholster P. J., Botha A.-M., and Grobbelaar J. U. Microcystis aeruginosa: source of toxic microcystins in drinking water. African Journal of Biotechnology. 2004; 3(3): 159-168.

- Singh D. P., Khattar J. I. S., Meenu Gupta, Gurdeep Kaur. Evaluation of Toxicological Impact of Cartap Hydrochloride on Some Physiological Activities of a Non-Heterocystous Cyanobacterium Leptolyngbya foveolarum. Pesticide Biochemistry and Physiology. 2014; 110: 63-70.

- Sivonen K., Jones G. Cyanobacterial toxins. In: Chorus I., Bartram J. (eds) Toxic Cyanobacteria in Water. A guide to their public health consequences, monitoring and management. EFN Spon, London, 1999, pp. 41-111.

- terBraak C. J. F. & Verdonschot P. F. M. Canonical Correspondence Analysis and Related Multivariate Methods in Aquatic Ecology. Aquatic Science. 1995; 57(3): 255-289. https://doi. org/10.1007/BF00877430

- Wang Q., Garrity G. M., Tiedje J. M., and Cole J. R. Naive Bayesian Classifier for Rapid Assignment of rRNA Sequences into the New Bacterial Taxonomy. Appl. Environ. Microbiol. 2007; 73(16): 5261-5267.

- Woodhouse J. N., Ziegler J., Grossart H.-P., and Neilan B. A. Cyanobacterial Community Composition and Bacteria-Bacteria Interactions Promote the Stable Occurrence of Particle-Associated Bacteria. Front. Microbiol. 2018; 9(777): 1-11. https://doi.org/10.3389/ fmicb.2018.00777