Структура и формирование Тунгусского космического тела

Автор: Гладышева О.Г.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Дополнения

Статья в выпуске: 6 (49) т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221333

IDR: 140221333

Текст статьи Структура и формирование Тунгусского космического тела

Поскольку Тунгусское космическое тело (ТКТ) доставило в земную атмосферу 1011 кг воды [5], исходим из кометной природы этого космического тела. Изучая кометы, Уиппл [20] пришел к заключению, что кометное вещество представляет собой пористые хрупкие структуры с ожидаемой плотностью в диапазоне 0.2÷1.0 г/см3, содержащие лед, который сублимируется солнечным излучением. Эпик [16] предположил, что многие метеорные тела, которые последнее время отождествляют с кометной пылью, состоят из множества слабо связанных друг с другом пылевых зерен. Согласно Симоненко [7], зерна метеорных тел могут быть соединены между собой тонкими перемычками, испарение которых приведет к освобождению частиц.

Масс-спектрометр космического аппарата Вега 1 анализировал пылевые частицы кометы Галлея

(Halley), вернее, атомные и молекулярные ионы, на которые разваливалась при столкновении с серебряной мишенью на скорости около 78 км/сек кометное зерно (гранула). В результате исследования было определено, что кометная гранула, имеющая размер менее микрона, представляет собой силикатное ядро, покрытое тугоплавкой органикой и льдом. Получено, что ядра этих гранул достаточно рыхлые с плотностью 1–2 г/см3, причем они окружены не менее рыхлой мантией, плотность которой 0,3–1,0 г/см3 [14].

Хорошо известно, что ядра «старых» комет покрыты тугоплавким экраном, который предохраняет кометный лед от нагревания даже в том случае, когда комета пресекает солнечную корону. Исследование кометы Галлея, например, показало, что (1) комета имеет очень низкое геометрическое альбедо; (2) температура ядра кометы на расстоянии ~0,8 AU равна 300–400 K, что значительно выше, чем предсказывалось (180–200 K). Основываясь на этих фактах, было сделано заключение: поверхность ядра кометы покрыта толстым изолирующим слоем черной, пористой, тугоплавкой субстанции [17].

Есть мнение, что взрывы комет могут быть объяснены воздухо-непроницаемыми оболочками и сублимацией воды под ними [9]. Большая поверхность сублимации обеспечивается пористостью ядра. Взрыв кометы можно объяснить энергией излучения Ech , которую комета аккумулировала за характерное время tch перед взрывом. Были сделаны расчеты для взрыва с выделением энергии Ech =1021 эрг для кометы, имеющей радиус ~1 км и расположенной на расстоянии ~ 2 AU, где солнечное излучение ~106 эрг/с [1]. Было получено характерное время tch ~ 120 дней. В результате взрыва с энергией Ech вещество кометы, имеющее массу ~5×108 кг, будет отброшено от ядра со скоростью ~0,8 км/с.

Только органика может обеспечить как тугоплавкую, изолирующую субстанцию на поверхности комет, так и непроницаемую для газов оболочку. Таким образом, исходим из того, что ТКТ состояло из гранул и имело органические оболочки.

Исходный элемент ТКТ.

Согласно наблюдениям очевидцев, во время полета Тунгусское тело представляло собой объект, состоящий из головы и хвоста. Голова объекта была матовой, а хвост прозрачный и с искрами. Предполагается, что голова состояла из газов и мелких частиц (гранул), в то время как хвост формировали более крупные частицы, которым требовалось время на разогрев, после чего они с треском распадались на сгорающие фрагменты [11, 12].

Предлагается следующая модель внутренней структуры ТКТ: достаточно рыхлый конгломерат, состоящий из слабо связанных друг с другом гранул. Эти гранулы могут объединяться в отдельные фрагменты. Каждая гранула имеет силикатное или металлическое ядро и окружена мантией изо льда и органики.

Естественно было бы допустить, что гранулы ТКТ имеют размер, сопоставимый с размером частиц, об- наруженных вблизи эпицентра. Тщательному исследованию подверглись торфяные отложения на болотах, окружающих эпицентр. В результате было экспериментально доказано [3], что размер минеральных пылевых включений в исходном составе Тунгусского космического тела был <1 мкм. Итальянские ученые исследовали пылевые частицы в смоле переживших катастрофу деревьев. Самые мелкие частицы вещества ТКТ, обнаруженные Лонго с соавторами [15], были ~5×10-7 м. Таким образом, размер гранул ТКТ вполне мог быть порядка ~1 мкм.

Органика тунгусского космического тела.

В торфяных отложениях болот вблизи эпицентра Тунгусской катастрофы было обнаружено внеземное органическое вещество. Это вещество было вязким или твердым в земных условиях, поскольку оно сохранилось в тех слоях пористого торфа, которые были поверхностными в момент катастрофы. Оно содержало изотопы 14С, 13С и D в концентрациях, отличных от соседних слоев торфяной залежи. Было обнаружено, что 13С входит в состав целлюлозы [4]. Это говорит о том, что инопланетное вещество за ~10 лет, прошедших со времени катастрофы, разложилось до CO2, который был усвоен растущим мхом. Следовательно, упомянутое вещество участвовало в процессе метаболизма, т.е. являлось органикой по определению [13].

Сложность структуры ТКТ.

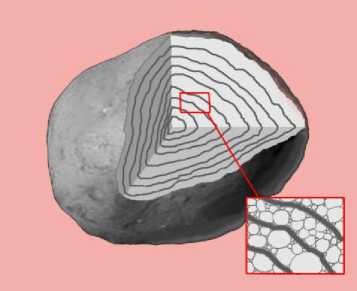

Структура ТКТ должна объяснить множественность взрывов объекта. Согласно свидетельству очевидцев Тунгусского события, объект «по небу низко-низко над лесом летел и стрелял часточасто. А когда упал, еще громче выстрелил...» [8]. Можно допустить, что череда «выстрелов» во время полета тела определяется чередой сброшенных одна за другой оболочек, т.е. ТКТ имело множество оболочек (рис. 1).

Рис. 1. Модель структуры ТКТ, представляющая собой вложенные одна в другую оболочки. Пространство между оболочками заполнено микронного размера гранулами с минеральным ядром, покрытыми льдом и органикой. Гранулы объединены в более крупные, имеющие оболочки, комки.

Формирование комет в протопланетном облаке.

В настоящий момент принято считать, что все планеты Солнечной системы сформировались из единого протопланетного облака, вращающегося вокруг Солнца или Протосолнца (несформировавшегося Солнца). В исходном облаке наряду с газами присутствовали твердые частицы, преимущественно в виде пыли. В процессе эволюции Солнечной системы пылевое облако сжималось к плоскости эклиптики до тех пор, пока не образовался достаточно плоский диск (его ширина значительно меньше его радиуса). При опускании пылинок к плоскости эклиптики происходил разогрев исходного облака, возможным следствием которого является полное испарение пылинок. На каком-то этапе эволюции протопланетного облака разогрев должен был смениться охлаждением. В первую очередь, охлаждение коснется наружной части облака, периферии.

Анализируя состав элементов Тунгусского космического тела [2], можно отметить, что этот объект формировался в области протопланетной туманности, которая была обогащена легкоплавкими и летучими элементами. С другой стороны, состав силикатных шариков показал, что они обеднены железом и магнием.

Дифференциация элементов в газопылевой туманности могла происходить за счет двух факторов. Во-первых, летучие и легкоплавкие элементы, при постепенном понижении температуры в этой области, образуются существенно позже тугоплавких компонент. Поэтому тугоплавкие частицы в большем количестве смогут покинуть эту область, устремляясь под действием гравитации к плоскости эклиптики.

Во-вторых, играет роль разная скорость осаждения частиц к плоскости эклиптики. Известно, что время t оседания твердых частиц в газе к центральной плоскости зависит от плотности частицы р и ее радиуса r по закону t ~( гр )-1 [6]. Иначе говоря, чем тяжелее частица и чем больший радиус она имеет, тем быстрее она опускается к плоскости эклиптики.

Еще одной силой, способной выметать легкие и мелкие частицы наружу из протопланетного облака, является давление излучения Солнца. Однако, на ранней стадии эволюции протопланетного облака Солнце могло еще не сформироваться, а область его формирования могла быть закрыта непрозрачным газопылевым облаком.

Итак, допустим, что в исследуемой нами области протопланетной системы образовалась нужного состава газопылевая смесь, представляющая собой силикатные и металлические частицы в окружении газообразного водорода, паров воды, окислов углерода, метана, аммиака, сероводорода и т.д. При понижении температуры на пылевых частицах начинает конденсироваться вода и органика. Не вдаваясь в детали спора о том, одновременно или последовательно вымораживается вода и летучие в земных условиях органические молекулы и газы CH4, NH3, CO2, H2S и т.д., следует отметить одно уникальное свойство воды. Вода всегда замерзает кристаллами, причем эти кристаллы состоят исключительно из воды, все примеси вытесняются на поверхность кристаллов. Именно поэтому на пылевой частице при понижении температуры должно возникать некое подобие иголок, типа земного инея. Органические молекулы и газы будут вытеснены в пространство между иглами (в случае одновременного замерзания) или будут покрывать ледяную поверхность сверху (в случае последовательного вымораживания разных составляющих). В результате получится структура, подобная морскому ежу или объемной снежинке, с ядром в виде пылинки и иголками, состоящими из водяного льда и органики.

Как только простейшие органические соединения, вода и газы осели на пылинки, сформировав гранулы, начинается длительный процесс воздействия на органические составляющие различных излучений (коротковолновое излучение, в том числе и ультрафиолетовое, корпускулярные потоки и т.д.), в результате чего ранее летучие при земных температурах молекулы постепенно преобразуются в высокомолекулярные макромолекулы. Многочисленные эксперименты доказали, что под влиянием радиационных и термических процессов, а также бомбардировки быстрыми ионами происходит преобразование органики, расположенной на поверхности льдов, и формируются сложные тяжелые молекулы [10, 18, 19].

Важным моментом данной модели является возможность «сборки» вещества на периферии протопла-нетного облака, вне плоскости эклиптики. Если в космическом пространстве встретятся 2 гранулы, похожие на морских ежей, они могут объединиться, зацепившись кристаллами-колючками. Будет происходить процесс подобный тому, как снежинки в полете собираются в хлопья.

По мере увеличения суммарной массы объединившихся гранул, скорость движения этого сформировавшегося фрагмента в сторону эклиптики, как уже упоминалось ранее, будет возрастать. По «дороге» объект соберет другие подобные структуры, увеличивая массу и скорость. По мере приближения к плоскости эклиптики, температура растет. Если фрагмент сформировался на периферии протопланетного облака близко к центру, то он испариться полностью. Однако существует такое расстояние Rcr от центральной точки Солнечной системы, на котором движущийся к эклиптике и собирающий на своем пути вещество объект сможет пересечь зону с высокой температурой, сохранив без изменения внутреннюю область. На поверхности такого объекта сформируется органическая оболочка, т.к. газы и вода при нагревании покинут эту поверхность, а скорость химических реакций в преобразовании исходно летучей органики в тугоплавкую, т.е. вязкую или твердую при земных условиях, существенно возрастет.

Таким образом, наш объект будет совершать круговое вращение вокруг центральной точки Солнечной системы одновременно с колебаниями относительно плоскости эклиптики, причем каждое пересечение зоны больших температур будет сопровождаться формированием новой оболочки.

Если предположить, что органическая оболочка становится липкой при повышении температуры, то можно объяснить и сборку, и объединение отдельных, обладающих оболочками объектов в более крупные системы. Кратковременный разогрев органической оболочки нетрудно получить, например, при столкновении двух объектов с не слишком большими относительными скоростями. Предполагается, что органика комет подобна органике метеоритов и содержит битуминозные вещества, используемые при приготовлении асфальта. Таким образом, органический слой может позволить отдельным объектам собираться вместе, формируя сложные многокомпонентные тела.

Важно учесть, что кометные тела формируются в восстановительной среде (среде, где есть свободный водород, метан, аммиак… и нет свободного кислорода), поэтому большая часть этих выделившихся при нагревании газов в условиях земной атмосферы начнет взаимодействовать с кислородом. Газы будут сразу сгорать в земной атмосфере, формируя голову летящего объекта. Отделившиеся фрагменты, в свою очередь, нагреваясь и продолжая дробление, будут также сгорать в атмосфере, формируя хвост.

Исходя из предложенной модели структуры вещества Тунгусского космического тела, следует, что оно могло сформироваться только (1) на ранней стадии эволюции протопланетного облака; (2) на существенном расстоянии от центра Солнечной системы и (3) на периферии протопланетного облака.

Список литературы Структура и формирование Тунгусского космического тела

- Беляев Н.А., Чурюмов К.И. Комета Галлея и ее наблюдение. М.: Наука, 1982.

- Гладышева О.Г. К вопросу о веществе Тунгусского метеорита//Астрономический вестник. -2007. -Том 41, № 4. -С. 345-352.

- Голенецкий С.П., Степанок В.В., Мурашов Д.А. К оценке докатастрофного состава ТКТ//Астроном. вест. -1981. -Том 15, № 3. -С. 167-173.

- Колесников Е.М. Изотопные аномалии в Н и С из торфа с места падения Тунгусского метеорита//ДАН СССР. -1982. -Том 266, № 4. -С. 993-995.

- Кондратьев К.Я., Никольский Г.А., Шульц Э.О. Тунгусское космическое тело -ядро кометы. В сб.: Актуальные вопросы метеоритики в Сибири (Ред. Долгов Ю.А.). -Новосибирск: Наука, 1988. -С. 114-143.

- Сафонов В.С. Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет. -М.: «Наука», 1969.

- Симоненко А.Н. К гипотезе дробления метеорных тел путем отделения мелких частиц//Метеоритика. -1973. -№ 32. -С. 50-64.

- Суворов И.И. Некоторые воспоминания очевидцев Тунгусского падения. В сб.: Вопросы метеоритики (Под ред. Васильева Н.В.). -Томск: Из-во ТГУ, 1976. -С. 35-38.

- Altenhoff, W.J., Kreysa, E., Menten, K.M. et al. Why did Comet 17P. Holmes burst out? Nucleus splitting or delayed sublimation?//Astron. and Astroph. -2009. -Vol. 495, № 3. -Р. 975-978.

- Bernstein, M.P., Sandford, S.A., Allamandola L.J., Chang, S. Scharberg, M.A. Organic compounds produced by photolysis of realistic interstellar and cometary ice analogs containing methanol//Astrophys. J. -1995. -№ 454. -Р. 327-344.

- Gladysheva O.G. From the Tunguska Space Body to the Evolution of the Protoplanetary Nebula. In book: Protecting the Earth against collisions with asteroids and comet nuclei (Finkelstein, A.M., Huebner, W.F., Shor, V.A. Eds.). -SPb.: Nauka, 2010. -Р. 157-162.

- Gladysheva O.G. Eyewitnesses about the Tunguska cosmic body//Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. -2013. -Vol. 48, № 1. -Р. 1-7.

- Gladysheva, O.G. The descent of pieces of the Tunguska cosmic body//Natural Science. -2013. -Vol. 5, № 5. -Р. 563-566.

- Kissel, J., Krueger, F.R. The organic component in dust from comet Halley as measured by the PUMA mass spectrometer on board Vega 1//Nature. -1987. -№ 326. -Р. 755-760.

- Longo G., Serra R., Cecchini S., Galli M. Search for microremnants of the Tunguska cosmic body//Planet. Space Sci. -1994. -Vol. 42, № 2. -Р. 163-177.

- Öpik E.J. Physics of meteor flight in the atmosphere. -N.-Y.: Int. Publ. Inc, 1958.

- Sagdeev, R.Z. et al. Vega spacecraft encounters with comet Halley//Nature. -1986. -№ 321. -Р. 259-262.

- Schutte, W.A., Allamandola, L.J., Sandford, S.A. An experimental study of the organic molecules produced in cometary and interstellar ice analogs by thermal formaldehyde reactions//Icarus. -1993. -№ 104. -Р. 118-125.

- Strazzulla, G. Baratta, G.A., Palumbo, M.E. Vibrational spectroscopy of ion-irradiated ices//Spectrochim. Acta A. -2001. -№ 57. -Р. 825-842.

- Whipple F.L. On meteor masses and densities//Astron. J. -1952. -Vol. 57, № 1. -Р. 28-29.