Структура и функция мышц голени у больных с «острыми» посттравматическими дефектами большеберцовой кости

Автор: Долганова Т.И., Сайфутдинов М.С., Мартель И.И., Долганов Д.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ сонографических характеристик и показателей функционального состояния мышц голени у 18 больных мужчин в возрасте от 12 до 62 лет (33,4 ± 3,54 г. ) с «острыми» посттравматическими дефектами большеберцовой кости от 5 до 14 см в процессе восстановления целостности костей голени путем замещения дефекта костной ткани внутри фасциально-мышечного футляра без дополнительного удлинения мягкотканного компонента методиками чрескостного остеосинтеза. После окончания лечения, когда восстановлены целостность и длина костей голени, восстановление структуры мышц, по данным УЗИ, происходит значительно медленнее. В течение 6 месяцев после снятия аппарата сохраняется атрофия всех исследованных мышц и повышены значения эхоплотности m. tibialis ant., m. gasrocnemius, m. soleus, что обусловлено недостаточным сроком реабилитационного процесса. Мышцы подошвенные сгибатели стопы обладают относительно быстрым темпом восстановления, а тыльные сгибатели стопы - медленным, т. к. имеет место повреждение зоны площади их прикрепления к большеберцовой кости. Наибольший темп восстановления наблюдается у показателя «контрактильность» мышц, достигая 80 % от значений нормы.

Физиология, "острый" посттравматический дефект большеберцовой кости, сонометрия, динамометрия, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120881

IDR: 142120881

Текст научной статьи Структура и функция мышц голени у больных с «острыми» посттравматическими дефектами большеберцовой кости

Дозированное растяжение мягких тканей стимулирует их рост, но изменения, происходящие в мышце, существенно отличаются от тех, которые наблюдаются в костной ткани. Наряду с регенерацией в мягких тканях развиваются и дистрофические процессы, чего не наблюдается в костном регенерате [15]. Особенностями процесса регенерации скелетной мышечной ткани являются длительно существующие пролиферативные процессы миогенных элементов и незавершенность процессов дифференцировки новообразованных мышечных волокон [3]. В процессе удлинения мышц в зависимости от режима дистракции [13] отмечено развитие денервации конечности, вследствие которой происходит перерождение мышечных волокон с образованием областей мышечного фиброза [25], что выражается в значительном снижении мышечной силы [18]. Влияние денервации на мышечную ткань многообразно. Кроме хорошо известных структурных перестроек, меняются и её физиологические характеристики, которые проявляются в функциональном недовосстанов-лении мышц у травматологических больных после лечения в сроки до12-13 лет [4]. В частности, быстрые двигательные единицы становятся более медленными, о чём свидетельствует распределение комплексов Гольджи и микротрубочек в мышечных волокнах обоих типов, характерное для медленно сокращающихся мышечных волокон [26, 29].

Однако не следует забывать, что данные структурно-функциональной реакции мышечной ткани на дистракцию получены в экспериментах на животных, в основном, на собаках и крысах. Поэтому перенос выявленных закономерностей на человека должен производиться с осторожностью, учитывая видовую специфику регенераторных процессов. Тем не менее, знание особенностей морфо-функциональной корреляции между структурными перестройками в мышцах и соответствующими изменениями их функции у человека имеет большое теоретическое и прикладное клиническое значение.

Для тестирования структурно-функциональных изменений заинтересованных мышц наиболее информативно сочетание ультразвуковой сонографии (УЗИ), электромиографии и динамометрии, приобретающее в последние годы в ортопедии и травматологии всё большую популярность [11]. УЗИ позволяет неинвазивно, in vivo, наблюдать сократительную функцию мышц, непосредственно измерять углы перистости при сокращении [21, 23], вы- являть изменения толщины мышечного брюшка, рисунка структуры мышечной ткани [12], что даёт возможность сопоставления структурных перестроек с изменениями активационных (данные ЭМГ) и контрактильных (данные динамометрии) свойств мышц [8].

В связи с вышесказанным целью исследования является анализ сонографических характеристик и показателей функционального состояния мышц голени в процессе восстановления «острого» дефекта костной ткани внутри фасциально-мышечного футляра без дополнительного удлинения мягкотканного компонента методом чрескостного остеосинтеза у травматологических больных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В процессе лечения и в ближайшие (до 6 месяцев) сроки после оперативного лечения обследовано 18 больных мужчин в возрасте от 12 до 62 лет (33,4 3,54 г.) с «острыми» посттравматическими дефектами большеберцовой кости от 5 до 14 см.

В качестве объекта исследования использована передняя и задняя группы мышц голени (m. tibialis ant., m. ext.digitorum long., m. gastrocnemius lat, m. soleus) интактной и поврежденной конечностей. У каждого больного производилось комплексное обследование функционального состояния мышц методами тонометрии, динамометрии, ультразвукового сканирования при продольном расположении датчика, глобальной и стимуляционной электромиографии.

Анализировались следующие параметры: характеристики эхоплотности (L) по данным постпроцессорной компьютерной обработки эхосигнала, где L уровень «серой шкалы», составляющий оттенок, который является самым распространенным в исследуемой области. Сонограммы регистрировались при единой шкале настройки изображения. Дополнительно определялась толщина её мышечного слоя с расчетом величины атрофии мышц относительно интактной конечности и контрактильность

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным УЗИ, на здоровой конечности мышечная ткань голени имеет характерную неоднородную структуру с продольной исчерчен-ностью и отчётливо определяемыми фасциальными листками (рис. 1). При произвольном максимальном напряжении мышц биоэлектрическая активность находится вблизи соответствующей нижней границы нормы.

На оперированной конечности весь период лечения мы наблюдаем существенные изменения структуры, активационных и биомеханических свойств мышц. Мощный ноцицептивный фон из области повреждённого сегмента вызывает охра- мышц при проведении функциональной пробы (произвольное напряжение мышц).

ЭМГ-параметры: амплитуда моторного ответа (М-ответа), также средняя амплитуда и частота следования колебаний суммарной ЭМГ, зарегистрированной на пике максимального произвольного напряжения. Определялся максимальный момент силы мышц сгибателей и разгибателей стопы (MF); показатель поперечной твердости мышц голени, который обусловлен их тонусом и самой структурой мышц.

Аппаратурное обеспечение исследования: система для ультразвукового сканирования органов и тканей с эхокамерой SSD-630 (фирма ALOKA, Япония), 4-канальная цифровая ЭМГ-система «1500» (фирма Dantec, Дания), специализированный динамометрический стенд для тестирования мышц голени [17] и миотонометр, выполненный на базе индикатора перемещения часового типа ИЧ-05, разработанные в РНЦ «ВТО» [18]. Достоверность различия анализируемых показателей оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна-Уитни.

ИССЛЕДОВАНИЯ нительное торможение спинальных двигательных центров. В результате ЭМГ, при попытке произвольного максимального напряжения мышц повреждённого сегмента, существенно снижена до 20-100 мкВ в зависимости от степени близости к месту повреждения. Очень часто ЭМГ носит редуцированный характер. Она сохраняется таковой на протяжении всего периода дистракции.

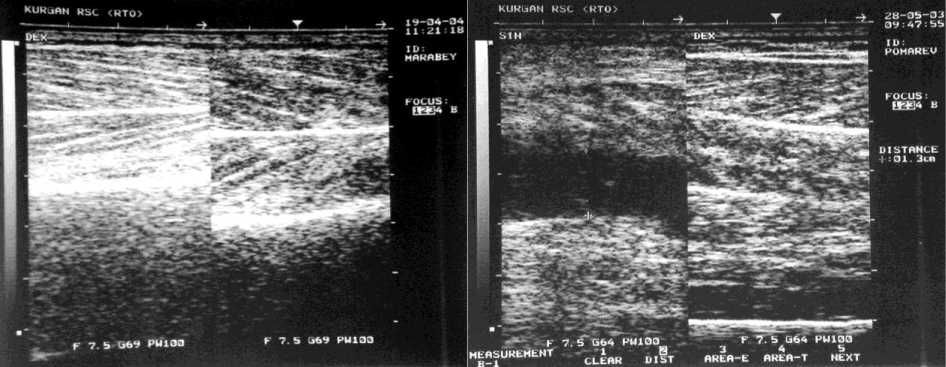

В течение первого месяца после остеосинтеза травмированного сегмента конечности мы регистрируем достоверное увеличение показателя поперечной твердости мышц задней группы на 69 %, что свидетельствует о повышенном мы- шечном напряжении и отеке. На 39 % увеличивается ультразвуковая плотность только m. tibialis anterior (табл.1), что является следствием временной посттравматической ишемии с последующей пролиферацией соединительнотканных клеток [1]. Ограничение диапазона сократительной способности мышц сопровождалось появлением атрофии с уменьшением толщины брюшка мышц на 9-17 % и снижением контрактильности в 1,5-2 раза по сравнению с нормой (рис. 2).

После остеотомии и в процессе замещения дефекта костной ткани дистракционным регенератом, когда костный отломок перемещается внутри фасциально-мышечного футляра без дополнительного удлинения мягкотканного компонента, мы регистрируем увеличение показателя поперечной твердости мышц на 82 % и показателя ультразвуковой плотности всех исследованных мышц на 6-30 %.

Рис. 2. Больной Р., 43 лет. Острый посттравматический дефект костей левой голени. 18 дней после операции, перед остеотомией. Ультразвуковая картина m. tibialis anterior и m. extensor digitorum longus больной (Sin) и интактной (Dex) конечностей

Рис. 1. Обследуемый М., 38 лет. Ультразвуковая картина m. tibialis anterior и m. extensor digitorum longus в норме. Показано увеличение толщины брюшка мышц после произвольного их сокращения (оценка контрактильности)

Таблица 1

Структурно-функциональные характеристики мышц у больных с «острыми» посттравматическими дефектами костей голени

|

Исследуемые мышцы |

Параметры |

|||

|

Интактная конечность |

Б о л ь н а я к о н е ч н о с т ь |

|||

|

Травма (1 мес остеосинтеза) |

Процесс замещения дефекта |

После снятия аппарата (до 6 мес.) |

||

|

m.tibialis ant. |

||||

|

L(отн.ед) |

23,9 3,84 |

33,3 1,42* |

35,1 1,97 |

33,1 1,01 |

|

Контрактильность (%) |

18,6 3,6 |

7,53 1,74* |

8,6 2,59 |

15,8 4,33 |

|

Атрофия (%) |

0 |

12 4,0* |

22 3,2* |

20 8,8 |

|

m. digitorum long. |

||||

|

L(отн.ед) |

33,4 3,14 |

32,5 2,31 |

43,0 2,52* |

35,8 3,04 |

|

Контрактильность (%) |

20,9 4,05 |

11,0 1,47* |

10,4 2,76 |

16,0 4,44 |

|

Атрофия (%) |

0 |

9,0 5,6* |

15,0 5,83* |

18,0 7,47 |

|

m.gasrocnemius |

||||

|

L(отн.ед) |

34,2 3,09 |

33,5 1,48 |

43,7 1,64* |

40,6 2,09 |

|

Контрактильность (%) |

25,6 4,8 |

14,6 3,88* |

11,9 3,13 |

18,3 2,58 |

|

Атрофия (%) |

0 |

17,0 3,43* |

17,0 4,66 |

17,0 8,87 |

|

m.soleus |

||||

|

L(отн.ед) |

29,7 2,31 |

30,0 1,73 |

38,9 1,79* |

39,8 2,56 |

|

Контрактильность (%) |

16,2 3,07 |

9,5 2,37* |

3,25 1,05 |

18,7 3,32 |

|

Атрофия (%) |

0 |

0 4,7 |

9,0 3,58 |

14,0 3,76 |

|

Поперечная твердость мышц , усл.ед. |

122,5 22,8 |

200,5 19,3 |

220,0 24,1 |

155,1 17,5 |

|

Разгибатели стопы, Н*м |

61,2 8,92 |

0 |

3,32 1,172 |

15,2 3,14 |

|

Сгибатели стопы, Н*м |

124,9 16,77 |

0 |

3,98 1,15 |

58,5 6,11 |

Степень изменения ультразвуковой структуры мышц определяется уровнем остеотомии. При остеотомии в верхней трети голени наиболее выражено, по данным сонографии, изменение структуры m. tibialis ant., т.к. имеет место дополнительное повреждение на площади ее прикрепления к большеберцовой кости. При остеотомии в нижней трети голени изменения структуры m. tibialis ant. минимальны, т.к. не затрагивается область прикрепления этой мышцы к большеберцовой кости. Структурные изменения m. ext. digitorum long. регистрируются у всех больных и наиболее выражены при поперечной тракции участка малоберцовой кости в область дефекта большеберцовой кости, т.к. ее площадь прикрепления расположена на протяжении membrana interossea cruris.

При этом отмечается увеличение степени атрофии с уменьшением толщины брюшка мышц на 5-10 % и дальнейшее снижении их контрактильности. Возможность совмещения процесса дистракции и опорных нагрузок на конечность с двигательной активностью до 2 км в сутки [10] позволяет сохранить на неизменном уровне степень атрофии m. gastrocnemius lat., но тем не менее, регистрируется увеличение степени атрофии передней группы мышц голени и появление до 9 % атрофии m.soleus. Аналогичная динамика наблюдается и в эксперименте на крысах [7].

Дифференциация мышечной ткани на мышечные пучки и межпучковое пространство сохраняется. Так как замещение дефекта костной ткани осуществляется внутри фасциально-мышечного футляра без дополнительного удлинения мягкотканного компонента, то угол расположения мышечных пучков относительно продольной оси конечности достоверно не меняется.

После окончания лечения, когда восстановлены целостность и длина костей голени, темпы восстановления сонографических показателей мышц различны. Наибольший темп восстановления наблюдается у показателя «контрактильность» мышц, достигая 80 % от значений нормы к 6 месяцам после снятия аппарата. В ближайшие сроки после снятия аппарата (до 6 месяцев) эхоплотность и толщина мышечного брюшка не меняется, сохраняется атрофия всех исследованных мышц и повышены значения эхоплотно-сти m. tibialis ant., m. gasrocnemius, m. soleus, что обусловлено недостаточным сроком реабилитационного процесса.

Данные сонографии хорошо согласуются с результатами ЭМГ-обследований. Сохранение атрофии мышц проявляется в снижении амплитуды М-ответов. Амплитуда и частота ЭМГ при произвольном максимальном напряжении первые 3 месяца после окончания лечения также снижена. Затем отмечается значительное возрастание амплитуды произвольной ЭМГ, которое может в отдельных случаях превышать соответствующие значения в симметричных отведениях на контралатеральной конечности при сохранении её низкой частоты и даже дальнейшем урежении интерференционной кривой.

Через 6 месяцев после снятия аппарата сохраняется повышенным показатель поперечной твердости мышц на 24 %, обусловленный их тонусом и самой структурой. Мы регистрируем различный темп восстановления мышц сгибателей и разгибателей стопы (соответственно 47,9 % и 26,8 % относительно значений интактной конечности). Силовой индекс антагонистов, составляющий на интактной конечности 47,9 %, на больной конечности был снижен до 26,8 %, что является следствием большего повреждения передней группы мышц голени.

Проведен корреляционный анализ данных сонографии и динамометрии мышц сгибателей и разгибателей стопы после окончания лечения (табл. 2).

Таблица 2

Структурно-функциональные корреляты у пациентов с «острыми» посттравматическими дефектами костей голени

|

Контрактильность m. tibialis ant. |

Атрофия m. tibialis ant. |

Ультразвуковая плотность m. tibialis ant. |

|

|

Момент силы мышц разгибателей стопы |

0,360, р>0,05, n=8 |

-0,752, р<0,05, n=8 |

-0,842, р<0,01, n=8 |

|

Контрактильность m. ext. digitorum long. |

Атрофия m. ext. digitorum long. |

Ультразвуковая плотность m. ext. digitorum long. |

|

|

Момент силы мышц разгибателей стопы |

0,690, р<0,05, n=8 |

-0,852, р<0,01, n=8 |

-0,607, р>0,05, n=8 |

|

Контрактильность m. gastrocnemius |

Атрофия m. gastrocnemius |

Ультразвуковая плотность m. gastrocnemius |

|

|

Момент силы мышц cгибателей стопы |

0,654, р<0,05, n 8 |

-0,340, р>0,05, n=8 |

0,024, р>0,05, n=8 |

|

Контрактильность m. soleus |

Атрофия m. soleus |

Ультразвуковая плотность m. soleus |

|

|

Момент силы мышц сгибателей стопы |

0,555, р>0,05, n=8 |

0,365, р>0,05, n=8 |

-0,229, р>0,05, n=8 |

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Непосредственно после травмы и весь период лечения аппаратом Илизарова трудно говорить о каких-либо коррелятах произвольной активности мышц и их структурных изменениях, поскольку охранительное торможение активности соответствующих спинальных мотонейронов маскирует все возможные эффекты. Центральное торможение также является причиной снижения силы мышц, которое превосходит вызванное структурными перестройками падение их сократительной способности. Эти параметры становятся информативными для поиска структурно-функциональных коррелятов только после снятия аппарата Илизарова, когда отсутствуют функциональные эффекты, вызванные высоким уровнем ноцицепции и другими видами интерорецептивной активности.

Вызванное травмой (в том числе и операционной) длительное гипоксическое воздействие оказывает отрицательное влияние на структуру мышц [22]. В ответ на повреждение мышцы развивается так называемый синдром местных нарушений тканевого кровотока (СМНТК), который определяется кризисом микроциркуляции и приводит к гипоксии тканей, что сопровождается выходом свободной жидкости в интерстициальное пространство. При этом увеличивается объем мышц и повышается гидростатическое давление в костно-фасциальных и фасциальных футлярах [14], что и находит своё отражение в наблюдаемых нами изменениях поперечной твёрдости мышц и их УЗИ-характеристик.

Перемещение костного фрагмента вызывает дополнительную травматизацию мышц. Это выражается в снижении средней толщины мышечного брюшка на фоне дистонии сосудов микроциркуляторного русла и повышении активности ацетилхолинэстеразы мионевральных бляшек, которая является компенсаторной: артериолы остаются спазмированными, а в вену-лярном отделе наблюдалась стойкая дилятация сосудов [9, 6].

По данным литературы, имеется однонаправленная динамика показателей ультразвуковой эхоплотности мышцы с нарушением её структуры и увеличением в ней содержания соединительнотканных компонентов [5, 8]. Разрастание соединительной ткани, сопровождаемое снижением плотности мышечных волокон в двигательных единицах (ДЕ), увеличивает элек- трическое сопротивление среды и в совокупности со снижением числа мышечных волокон, входящих в состав ДЕ, приводит к снижению амплитудных и частотных характеристик биоэлектрической активности мышцы, особенно при экстратерриториальном отведении потенциалов действия (ПД) ДЕ с помощью поверхностных электродов [11].

После окончания лечения восстановление строения мышц происходит значительно медленнее, чем восстановление толщины мышечного брюшка и не идет до конца, при этом отмечено, что мышцы-сгибатели обладают высоким, а мышцы-разгибатели – очень низким темпом восстановления, что согласуется с данными литературы [24]. По экспериментальным данным через 1 год после травмы объем мышцы восстанавливался только до 81 % значений интактной, что связано с неполноценным восстановлением иннервационного аппарата и отставанием формирования капиллярного русла в процессе миогенеза [1]. Деструктивно-дистрофические изменения в мышцах сохраняются в течение 5 месяцев послеоперационного периода на фоне проводимых реабилитационных мероприятий [27]. Темп и уровень восстановления структуры и функциональных возможностей мышц зависит от особенностей оперативной тактики. При пролонгированном воздействии типа «поперечная тракция» наиболее чувствительна к факторам дистракционного остеосинтеза m.soleus. [16], при пролонгированном воздействии типа «продольная тракция» – m. tibialis anterior [2]. Восстановление структуры мышц зависит от возможности ее функционирования [28].

Результаты корреляционного анализа согласуются с данными литературы. Описана положительная корреляционная связь между длительностью болевого синдрома, снижением силы мышц и ультразвуковыми размерами мышечной массы [20]; у больных с облитерирующим эндартериитом ультразвуковая эхоплот-ность мышц коррелирует с показателями силы мышц (r= -0,863) [19]. Различная динамика показателей контрактильных и активационных возможностей тестируемых мышц и структурных изменений в мышцах, по данным УЗИ, согласуется с выводом об отсутствии статистически значимых структурно-функциональных взаимосвязей [11].

ВЫВОДЫ

Проведённые исследования показали однонаправленность изменений структурных и функциональных характеристик мышц в процессе лечения больных с острыми посттравма- тическими дефектами костей голени методом дистракционного остеосинтеза.

После окончания лечения, когда восстановлены целостность и длина костей голени, восста- новление строения мышц происходит медленно и не идет до конца. Мышцы подошвенные сгибатели стопы обладают относительно быстрым темпом восстановления, а тыльные сгибатели стопы – медленным, т.к. имеет место травматическое повреждение площади их прикрепления к большеберцовой кости. Наибольший темп восстанов- ления наблюдается у показателя «контрактильность» мышц, достигая 80 % от значений нормы. В течение 6 месяцев после снятия аппарата сохраняется атрофия всех исследованных мышц и повышены значения эхоплотности m.tibialis ant., m.gasrocnemius, m.soleus., что обусловлено незавершенностью реабилитационного процесса.