Структура и клинический паттерн сердечно-сосудистой патологии ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей

Автор: Денисова Татьяна Петровна, Малинова Лидия Игоревна, Шульдяков Владимир Анатольевич, Алипова Людмила Николаевна, Шувалов Станислав Сергеевич, Силина Татьяна Сергеевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучены структура сердечно-сосудистой патологии и ее динамика у ветеранов войн и долгожителей, проживающих в Поволжском аграрно-промышленном регионе. Выявлены особенности клинической картины и течения важнейших форм патологии сердца и сосудов у долгожителей, описан феномен «растворения» хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы при достижении возраста, превышающего 100 лет

Ветераны великой отечественной войны, долгожительство, секреторный иммуноглобулин а, сердечно-сосудистая патология

Короткий адрес: https://sciup.org/14917370

IDR: 14917370

Текст научной статьи Структура и клинический паттерн сердечно-сосудистой патологии ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей

Введение. Состояние общественного здоровья в конце ХХ столетия определялось преимущественным формированием хронической патологии внутренних органов. За весьма короткий исторический промежуток времени первое место в большинстве стран мира заняли сердечно-сосудистые заболевания, особенно заметно их влияние на продолжительность жизни и трудоспособность населения в экономически развитых странах [1]. Распространенность сердечно-сосудистых болезней и ущерб от них таковы, что они стали глобальной социальной проблемой. Многочисленные статистические данные свидетельствуют о росте сердечно-сосудистых заболеваний в старости, являющихся основной причиной высокой смертности людей старшего возраста [2, 3].

Интерес к исследованию возрастных особенностей — структуры, функции, регуляции сердечно-сосудистой системы — определяется тем, что изменения в этой области обусловливают нарушения функций практически всех органов и систем и в значительной мере определяют характер и темп старения организма. Среди поздновозрастных форм патологии сердца и сосудов важнейшими являются артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

Цель: оптимизация диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов гериатрического возраста на основе изучения структуры и клинических особенностей сердечно-сосудистой патологии у ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей.

Методы. Изучены официальные статистические отчеты по лечебной работе и архивные истории болезни Саратовского областного госпиталя для ветеранов войн, материалы личного клинического наблюдения ветеранов войн в этом госпитале, в амбулаторных условиях обследована группа долгожителей, возраст которых превысил 100-летний рубеж.

Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 100, кв. 23.

Тел.: +7 (8452) 535911.

Изучались анамнестические данные о диспансерном наблюдении долгожителей, частота и причины госпитализаций в стационары города. По сохранившейся медицинской документации фиксировались установленные диагнозы (ИБС, АГ, сахарный диабет, ишемическая болезнь мозга, патология почек, печени, когнитивные нарушения), данные последнего медицинского обследования. Регистрировались данные о принимаемых лекарственных препаратах, включая фитотерапию. Всем обследуемым проводилась полная оценка физикального состояния с последующей формализацией симптомов, признаков и клинико-инструментальных, лабораторных параметров. Для расчета распространенностей ХСН, ИБС в исследованной когорте с учетом всех анализируемых признаков использовался метод пересекающихся множеств.

Статистический анализ осуществлялся с использованием пакетов Statistica 6.0, SPSS 11 и Excel 7.0. Проверка нормальности распределения производилась с использованием критерия Колмогорова — Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро — Уилка и по значимости показателей эксцесса и симметричности. В исследовании применялся анализ таблиц сопряженности, где оценивались значения статистики Пирсона хи-квадрат (χ2), Мак-Нимара и достигнутый уровень значимости (р). Средние значения количественных признаков приведены в тексте в виде М±SD, где М — среднее математическое, SD — стандартное отклонение среднего. При сравнении средних групповых количественных признаков применялся U-тест Манна — Уитни с оценкой критериев Вальд — Вольфовица и Колмогорова — Смирнова. Корреляционный анализ осуществлялся методом Спирмена. Проведение непараметрического дисперсионного анализа включало ранговый анализ вариаций по Краскеллу — Уоллису и медианный тест.

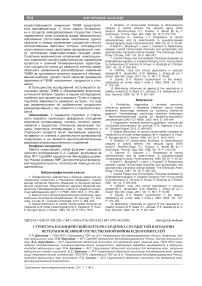

Результаты. Среди ветеранов войн, находившихся на стационарном лечении в госпитале для ветеранов войн, отчетлива тенденция к росту болезней кровообращения, что видно по результатам наблюдения ветеранов войн за последние 3 года: значимо увеличилась частота встречаемости синдрома артериальной гипертензии и хронических форм ишемической болезни сердца (рис. 1). При этом выявлено возрастзависимое изменение структуры сердечно-сосудистой патологии (табл. 1): так, максимальная распространенность стенокардии и АГ установлена у пациентов пожилого возраста, ХСН и нарушений сердечного ритма — у больных старческого возраста. В группе долгожителей распространенность сердечно-сосудистых заболеваний оказалась наименее выраженной.

Заслуживает внимания факт неоднозначного влияния на распространенность важнейших форм сердечно-сосудистой патологии наличие анемического синдрома (наиболее частого коморбидного состояния в старших возрастных группах). Так, в условиях анемического синдрома распространенность АГ у пациентов зрелого возраста увеличивается, а в группе пожилых снижается; частота клинически манифестной коронарной недостаточности снижается практически во всех группах, кроме долгожителей.

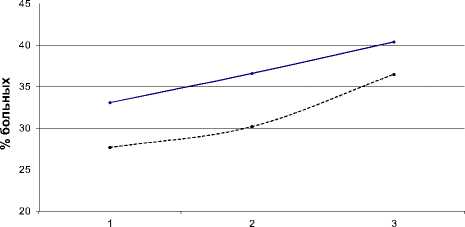

Распространенность постоянных форм нарушений ритма сердца имеет возрастзависимое повышение, которое сменялось снижением в группе долгожителей. Аналогичная тенденция выявлена и в отношении пароксизмальных форм нарушений ритма сердца (рис. 2).

Как видно из данных, представленных в табл. 1, частота встречаемости хронической сердечной недостаточности растет с увеличением возраста, при этом влияние анемического синдрома неоднозначно. Группа ветеранов войн, доживших до периода долгожительства, обратила на себя внимание снижением частоты важнейших проявлений патологии сердца и сосудов.

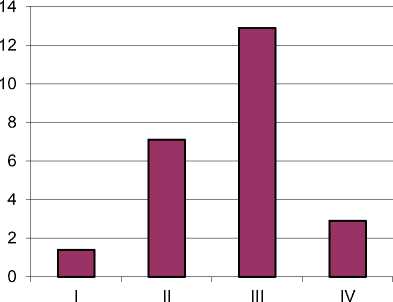

В связи с этим особый интерес приобретает изучение состояние здоровья людей, перешагнувших 100-летний рубеж. С этой целью нами обследовано 200 долгожителей, возраст 96 из них превысил 100 лет. Анализ имеющейся на руках медицинской документации выявил преобладание в анамнезе сердечно-сосудистой патологии (табл. 2). В спектре диагнозов доминировала ишемическая болезнь сердца, на втором месте была артериальная гипертензия. Стенокардия напряжения была выставлена 8,4% людей,

Годы

Рис. 1. Динамика количества госпитализированных ветеранов войн с ХИБС (1 ряд) и АГ (2 ряд) за последние 3 года, %

Рис. 2 Динамика пароксизмальных нарушений ритма среди больных разного возраста, % (I – зрелого, II – пожилого, III – старческого и IV – долгожительства)

достигших периода долгожительства. У 9,6% обследованных долгожителей в документах фигурировал перенесенный инфаркт миокарда.

При комплексном анализе симптомов и признаков сердечно-сосудистой патологи, физикальных данных и результатов лабораторных и инструментальных методов обследования методом пересекающихся мно-

Таблица 1

Возрастзависимая структура сердечно-сосудистой патологии

|

Патология |

Возраст |

|||||||||

|

Зрелый |

Пожилой |

Старческий |

Долгожительства |

Всего |

||||||

|

Наличие АС |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

|

Стенокардия |

53 |

1065 |

76 |

1423 |

177 |

2982 |

5 |

11 |

311 |

5481 |

|

% |

9,7 |

31,1 |

31,4 |

61,8 |

32,7 |

73,8 |

50,0 |

32,4 |

23,2 |

55,9 |

|

ХСН |

214 |

940 |

99 |

902 |

286 |

1972 |

6 |

17 |

605 |

3831 |

|

% |

39,1 |

27,5 |

40,9 |

39,2 |

52,8 |

48,8 |

60,0 |

51,2 |

45,1 |

39,1 |

|

Аритмии |

221 |

876 |

73 |

446 |

274 |

1475 |

4 |

8 |

572 |

2805 |

|

% |

40,3 |

25,6 |

30,2 |

19,4 |

50,6 |

36,5 |

40,0 |

23,5 |

42,6 |

28,6 |

|

в т.ч. МА и ТП |

52 |

284 |

19 |

152 |

64 |

505 |

2 |

2 |

137 |

943 |

|

% |

9,5 |

8,3 |

7,9 |

6,6 |

11,8 |

12,5 |

20,0 |

5,9 |

10,2 |

9,6 |

|

в т.ч. ЭС |

169 |

592 |

54 |

294 |

210 |

970 |

2 |

6 |

435 |

1862 |

|

% |

30,8 |

17,3 |

22,3 |

12,8 |

38,7 |

24,0 |

20,0 |

17,6 |

32,4 |

19,0 |

|

АГ |

397 |

2061 |

180 |

2137 |

424 |

3118 |

6 |

21 |

1007 |

7337 |

|

% |

72,5 |

60,2 |

74,4 |

92,8 |

78,2 |

77,2 |

60,0 |

61,8 |

75,0 |

74,9 |

П р и м еч а н и е : АС – анемический синдром; ОКС – острый коронарный синдром; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; МА – мерцательная аритмия; ТП – трепетание предсердий; ЭС – экстрасистолия; АГ – артериальная гипертензия.

Таблица 2

Структура перенесенных заболеваний долгожителей Саратова, %

|

Группа |

Патология |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

Мужчины (n=46) |

13,0 |

65,2 |

0 |

13,0 |

0 |

0 |

8,8 |

0 |

|

Женщины (n=154) |

15,9 |

50,7 |

1,4 |

13,2 |

6,3 |

2,8 |

8,3 |

1,4 |

|

90-99 лет (n=104) |

0 |

79,1 |

2,2 |

5,5 |

7,7 |

0 |

5,5 |

0 |

|

≥100 лет (n=96) |

35,1 |

20,3 |

0 |

20,3 |

2,7 |

6,7 |

12,2 |

2,7 |

|

Всего (n=200) |

16,2 |

52,7 |

1,2 |

12,5 |

5,4 |

2,4 |

8,4 |

1,2 |

Примечание: 1 – нет данных (не помнит, не переносил); 2 – сердечно-сосудистая патология; 3 – сахарный диабет; 4 – инфекции; 5 – поражение опорно-двигательного аппарата; 6 – травмы; 7 – патология желудочно-кишечного тракта; 8 – патология бронхолегочного аппарата.

Рис. 3. Соотношение частоты отдельных форм сердечно-сосудистой патологии по данным медицинской документации (в анамнезе) и присутствия признаков патологии на момент обследования, %: 1 – инфаркт миокарда, 2 – артериальная гипертензия, 3 – сахарный диабет, 4 – стенокардия напряжения, 5 – ревматическая болезнь сердца, 6 – нарушения сердечного ритма жеств (рис. 3) было установлено следующее: соотношение частоты документированного перенесенного долгожителями инфаркта миокарда и распространенности признаков рубцового поражения миокарда по данных ЭКГ и ЭхоКГ поднимает вопрос об истинной распространенности данной формы патологии среди долгожителей. Превышение частоты выявления рубцовых изменений в миокарде инструментальными методами может, с одной стороны, свидетельствовать о перенесенных безболевых, клинически немых формах инфаркта миокарда, а с другой — быть проявлением грубой морфологической инволюционной и хронической ишемической перестройки сердечной мышцы. О продолжающемся с возрастом нарастании степени морфологической и электрофизиологической гетерогенности миокарда свидетельствует достоверное повышение частоты нарушений сердечного ритма, среди которых на первое место выходят наджелудочковые и желудочковые эктопии.

В разы отличается частота артериальной гипертензии, стенокардии, сахарного диабета 2-го типа по данным документов и на момент обследования, что ставит вопрос о причинах выявленных изменений.

Происходит своеобразное «растворение» отдельных форм сердечно-сосудистой патологии, что рельефно проиллюстрировало соотношение распространенности стенокардии напряжения и сахарного диабета. Все обследованные лица не применяли сахароснижающие препараты, и анализ их пищевых пристрастий не свидетельствовал об ограничении легкоусвояемых углеводов в пище, поэтому одно- кратное измерение уровня глюкозы крови натощак (в 78,4%, и, спустя (в среднем) 1,8 часа после приема пищи, в 21,6% случаев) позволило установить компенсацию углеводного обмена.

Долгожители, в том числе и столетние, перенесшие инфаркты миокарда, к моменту обследования имели достаточную физическую форму — не только полностью обслуживали себя, но и выполняли небольшую работу по дому, гуляли. Таким образом, полученные данные полностью согласуются с концепцией J. Evert с коллегами (2003) о наличи и «выживших», «получивших отсрочку» и «спасшихся» долгожителей, в том числе и старше 100 лет [4].

Обращали на себя внимание следующие особенности клинико-инструментальной картины ХСН долгожителей. Преобладала малосимптомная ХСН, практически не беспокоящая больного, порождающая минимум жалоб. Отечный синдром, как правило, характеризовался скудностью, его выраженность не коррелировала с тяжестью миокардиальной дисфункции. Среди обследованных долгожителей с ХСН преобладало нарушение преимущественно диастолической функции миокарда.

Поражала относительная «доброкачественность» течения ХСН на фоне практически полного отсутствия медикаментозной поддержки. В 73,48% случаев опрашиваемые не помнили день последнего визита к врачу, госпитализации или диспансерного осмотра.

При анализе симптомов, клинических признаков и объективных признаков дисфункции сердца методом пересекающихся множеств вероятная ХСН была выявлена лишь у 11,9% долгожителей.

Превышение частоты выявления инструментальными методами рубцовых изменений в миокарде может свидетельствовать о перенесенных безболевых, клинически немых форм инфаркта миокарда, а с другой стороны, может быть проявлением грубой морфологической инволюционной и ишемической перестройки сердечной мышцы. О продолжающемся с возрастом нарастании степени морфологической и электрофизиологической гетерогенности миокарда свидетельствует достоверное повышение частоты нарушений сердечного ритма, среди которых на первое место выходили наджелудочковые и желудочковые эктопии.

Обсуждение. В процессе старения кардиоваскулярная система претерпевает инволюционные изменения, предрасполагающие к развитию кардиальной патологии. ХСН является закономерным завершающим этапом жизнедеятельности организма при наличии любой сердечно-сосудистой патологии. Полученные данные свидетельствуют о поразительно низкой распространенности хронической сердечной недостаточности среди долгожителей. Последнее обстоятельство может быть рассмотрено как указание на наличие выраженных механизмов адаптации организма к различным внешним факторам, а также прочности системы витаукта у долгожителей. Проведенные патоморфологические [5] и эпидемиологические исследования [4–7] указывают на появление необычного спектра внутренней патологии у столетних людей. В конце ХХ столетия завершено исследование людей, достигших столетнего возраста (NECS). Согласно полученным данным, как и в нашем исследовании, основную долю составили женщины [4]. Однако новоанглийские столетние продемонстрировали отличное от наших результатов распределение параметра хорошего самочувствия среди мужчин и женщин [8]. Авторы связывают указанный факт с тем, что мужчины должны обладать более выраженными адаптационными способностями для достижения предельного для человека возраста [8]. Известно, что женщины обладают большей средней продолжительностью жизни. Для объяснения этого общеизвестного факта предлагаются следующие гипотезы. Первая связывает исключительную продолжительность жизни женщин с накапливаемым антиоксидантным эффектом эстрогенов, что, в свою очередь, способствует снижению заболеваемости сердечнососудистой патологии. Вторая гипотеза базируется на установленном преобладании физиологических железодефицитных состояний у женщин. Железо является мощным катализатором продукции свободных радикалов митохондриями [9]. Железодефицитные состояния, в свою очередь, ассоциированы со снижением уровней окисленных липопротеидов низкой плотности и холестерина [10] и, следовательно, со снижением риска сердечно-сосудистой патологии.

При анализе симптомов, клинических признаков и объективных признаков дисфункции сердца методом пересекающихся множеств вероятная ХСН была выявлена лишь у 11,9% долгожителей, что совпадает с данными зарубежных кардиологов (хельсинкское исследование).

Особый интерес вызывала оценка функциональной системы организма долгожителей, ее способности к фазовому переходу как меры жизнестойкости биологической и биофизической системы. До последнего времени вопрос о возможности проведения плановой и поддерживающей терапии лиц старших возрастных групп оставался открытым и решался декларативно.

Наши данные свидетельствуют о целесообразности продолжительной профилактической медикаментозной и немедикаментозной терапии именно пожилых и старых людей, что полностью согласуется с данными W. F. Andrawes и соавторов [11] и K. G. Pugh [12], которые доказали вклад превентивной программы у лиц пожилого и старческого возраста в улучшении качества жизни и здоровья.

С возрастом происходит как количественное изменение целостной системы, так и перестройка внутренних связей, что ведет к качественно иной реакции старого организма на многие внешние и внутренние влияния. Разработка теорий самоорганизации, порядка и хаоса, эволюции сложных систем оказались весьма кстати для осмысления процессов старения. Множество существовавших теорий старения оказались лишь описаниями отдельных механизмов этого сложного комплексного процесса.

Еще одна проблема затронута в работе — формирование старческого сердца. Морфогенез сенильного сердца более или менее изучен. Уточнена пере- стройка кардиомиоцитов и коллагена, формирование заместительного ожирения. До настоящего времени остаются открытыми механизмы, запускающие морфогенез сенильного сердца и скорость этих процессов [13]. В последние годы предлагается выделять три стадии физиологического старения сердечно-сосудистой системы, усугубляющиеся гиподинамией:

-

1) нарушение кровенаполнения левого желудочка в диастолу;

-

2) снижение адренергического ответа на катехоламины;

-

3) возрастание жесткости артериальной стенки [14].

Не исследованы механизмы витаукта в ограничении сенильных органных изменений. Установленное «растворение» сердечно-сосудистых заболеваний в процессе долголетия освещает поставленную проблему с принципиально новых позиций.

Заключение . Распространенность сердечно-сосудистой патологии среди ветеранов войн на протяжении последних трех лет продолжает расти. Динамика структуры сердечно-сосудистой патологии среди лиц старших возрастных групп имеет отчетливый возрастзависимый характер, в значительной степени связана с наличием коморбидных состояний, в частности анемического синдрома. Последний деформирует клиническую картину сердечно-сосудистых заболеваний: нивелирует клинические проявления коронарной недостаточности, увеличивает частоту выявляемости нарушений ритма и ХСН. При этом ХСН протекает с редуцированным отечным синдромом, минимальными физикальными изменениями со стороны сердца и легких. Проведенное исследование ориентирует практических врачей на скрупулезный сбор объективных данных при осмотре больных гериатрического профиля, многостороннее обследование больных, учет коморбидных состояний.

Итогом проведенного исследования является определение направлений научно обоснованной программы мероприятий, направленных на сохранение функционального резерва сердечно-сосудистой системы, увеличение продолжительности жизни человека, улучшение качества жизни индивидуума и социального микроколлектива.

Список литературы Структура и клинический паттерн сердечно-сосудистой патологии ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей

- Гиттерман М., Хэлперн В. Фазовые превращения: краткое изложение и современные приложения. М. Ижевск: НИЦ «Институт компьютерных исследований», 2006. 128 с.

- Денисова Т.П., Малинова Л.И., Череватова О.М. Старение и полиморбидность (биофизические аспекты). Саратов: Изд-во СГМУ, 2006. 178 с.

- Saner Н. Cardiovascular system and aging//Ther. Umsch. 2005. Vol. 62, № 12. P. 827-835.

- Evert J., Lawler E., Bogen H., Perls T. Morbidity profiler of centenarians: survivors, delayers and escapers//J. Gerontol. 2003. Vol. 58A. P. 232-237.

- First autopsy study of an Okinawan centenarian: absence of many age related diseases/A. M. Bernstein, B.J. Willcox, H. Tamaki [et al.]//J. Gerontol. 2004. Vol. 59A. P. 1195-1199.

- Perls T. Genetic and Phenotypic markers among centenarians//J. Gerontol. 2001. Vol. 56A. P. 67-70.

- Perls Т., Fretts, R. Why women live longer than men//Sci Amer. Press. 1998. Vol. 1. P. 100-107.

- Perls Т., Kunkel L.M., Puca A. A. The genetic of exceptional human longevity//J. Amer. Geriatr. Soc. 2002. Vol. 50. P. 359-368.

- Stohs S. J., Bagchi D. Oxidative mechanisms in the toxicity of metal ions//Free Radic. Biol. Med. 1995. Vol. 18. P. 321-336.

- Lowering of body iron stores by blood letting and oxidation resistance of serum lipoproteins: a randomized crossover trial in male smokers/Salonen J.T [et al.]//J. Intern. Med. 1995. Vol.237. P. 161-168.

- Andrawes W. F, Bussy C, Belmin J. Prevention of cardiovascular events in elderly people//Drugs Aging. 2005. Vol.22, №10. P. 859-876.

- Pugh К. G., Wei J.Y. Clinical implications of physiological changes in the aging heart//Drags Aging. 2001. Vol. 18, № 4. P. 263-276.

- Ribera-Casado J.M. Ageing and the cardiovascular system HZ. Gerontol. Geriatr. 1999. Vol. 32, № 6. P. 412-419.

- Schulman S.P Cardiovascular consequences of the aging process//Cardiol. Clin. 1999. Vol. 17, № 1. P. 35-49.