Структура и развитие внепятенной вспышки 16 марта 1981 г

Автор: Боровик А.В., Мячин Д.Ю.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 15, 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются морфологические особенности развития двухленточной внепятенной вспышки 16 марта 1981 г. балла 1N (N09W22) и ее связь с магнитным полем. В отличие от крупных вспышек активной области внепятенная вспышка характеризовалась крупномасштабным процессом развития, значительной удаленностью от линии раздела полярностей и отсутствием расхождения лент. В развитии вспышки выделено четыре периода. В начале каждого из них наблюдалось резкое увеличение яркости вспышки с одновременным уменьшением площади вспышечных лент. На протяжении всех периодов площади лент изменялись синхронно. Однако в один из моментов вблизи максимума ситуация резко изменилась: площадь одной из лент увеличилась, другой уменьшилась. Это, на наш взгляд, отражало реально происходящие в источнике вспышки физические процессы и являлось предвестником начала распада вспышки. Магнитное поле и его топология, а также ячеистая структура хромосферы играли в развитии вспышки определяющую роль. Практически все узлы и яркие части вспышки располагались в непосредственной близости от магнитных холмов с напряженностями поля от 80 до 250 Гс. Выделены основные структурные элементы вспышки. Обнаружено явление, которому дано название «туннельного эффекта», т. е. когда вспышка развивается внутри «туннеля», образованного системой темных арочных структур (волокон). Полученные в работе факты свидетельствуют, что внепятенные вспышки, скорее всего, образуют отдельный класс вспышечных явлений и их изучение представляет большой интерес для понимания про-исхождения вспышек на Солнце.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103388

IDR: 142103388 | УДК: 523.98

Текст краткого сообщения Структура и развитие внепятенной вспышки 16 марта 1981 г

Рассматриваются морфологические особенности развития двухленточной внепятенной вспышки 16 марта 1981 г . балла 1N (N09W22) и ее связь с магнитным полем . В отличие от крупных вспышек активной области внепятенная вспышка характеризовалась крупномасштабным процессом развития , значительной удаленностью от линии раздела полярностей и отсутствием расхождения лент . В развитии вспышки выделено четыре периода . В начале каждого из них наблюдалось резкое увеличение яркости вспышки с одновременным уменьшением площади вспышечных лент . На про тяжении всех периодов площади лент изменялись синхронно . Однако в один из моментов вблизи максимума ситуация резко изменилась : площадь одной из лент увеличилась , другой уменьшилась . Это , на наш взгляд , отражало реально про исходящие в источнике вспышки физические процессы и являлось предвестником начала распада вспышки . Магнитное поле и его топология , а также ячеистая структура хромосферы играли в развитии вспышки определяющую роль . Прак тически все узлы и яркие части вспышки располагались в непосредственной близости от магнитных холмов с напряжен ностями поля от 80 до 250 Гс . Выделены основные структурные элементы вспышки . Обнаружено явление , которому дано название « туннельного эффекта », т . е . когда вспышка развивается внутри « туннеля », образованного системой тем ных арочных структур ( волокон ). Полученные в работе факты свидетельствуют , что внепятенные вспышки , скорее все го , образуют отдельный класс вспышечных явлений и их изучение представляет большой интерес для понимания про исхождения вспышек на Солнце .

Morphological peculiarities of 1N (N09W22) two-ribbon spotless flare of March 16, 1981 are considered along with its connection with a magnetic field. As opposed to major flares of the active region, this spotless flare was characterized by large-scale development process, considerable remoteness from the magnetic field neutral line, and by the absence of spread of ribbons. The flare evolution had four periods. At the beginning of each period, a sharp increase in flare brightness along with simultaneous decrease in the area of flare ribbons was observed. During all periods ribbon areas were changing synchronously but once, near the maximum the situation abruptly changed: The area of one of ribbons increased and of the other one decreased. In our opinion, this could be considered as physical processes really taken place in the flare source, and it was the predictor of the beginning of the flare decay. The magnetic field and its topology, as well as cellular structure of the chromosphere determined the flare evolution. Almost all flare nodes and bright parts were localized in the immediate vicinity of magnetic hills with the intensity from 80 to 250 G. Main structural elements of the flare were distinguished. A phenomenon called as “tunnel effect” was found out. It means that the flare progresses inside the “tunnel” formed by the system of dark arch structures (filaments). The study findings are evidence in favour of an assumption that spotless flares most likely present a specific class of flare phenomena, and the study of them is of great interest for understanding a flare origin on the Sun.

В работе использованы данные наблюдений в линии H α Байкальской астрофизической обсерватории (БАО), а также данные других обсерваторий [Solar Geophys. Data , 1981]. Разрешение фильтро-грамм составило 1 - 1.5 " . Это позволило довольно подробно провести исследование морфологических особенностей развития вспышки.

Вспышка 16 марта 1981 г. (N09W22) возникла в 07:53 UT в области вне пятен и флоккульных полей в 10º от активных областей AR512, AR514 и AR523 [Borovik, Myachin, 2002]. Вспышка имела балл 1N и относилась к разряду двухленточных. Ее продолжительность составила 2.5 ч.

Начало вспышки

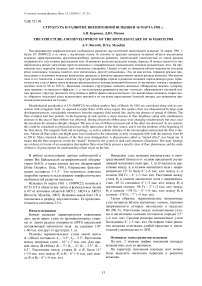

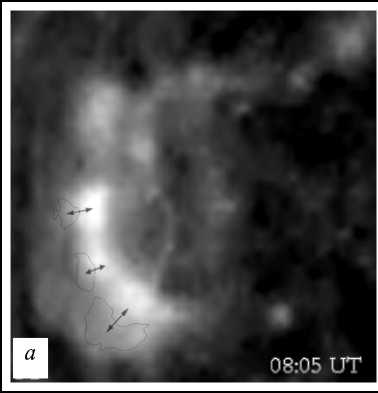

Начало вспышки характеризуется появлением двух групп ярких узлов по противоположные стороны от линии раздела полярности (ЛРП) продольной составляющей магнитного поля на удалении 110 " (~80 тыс. км) друг от друга (рис. 1, а ).

Размеры первоначальных узлов левой ленты (L-ribbon) составили: A 1 - 3.5 " ; A 2 - 5.5 " . Расстояние между центрами узлов - 10 " (~7 тыс. км). Для правой ленты (R-ribbon): B 1 - 5 " ; B 2 - 4 " ; B 3 - 3.5 " ; B 4 -6.5 " . Расстояния между узлами B 1 и B 2 были 14 " (~10 тыс. км); между B 2 и B 3 - 8 " (~6 тыс. км); между B 3 и B 4 - 8 " (~6 тыс. км).

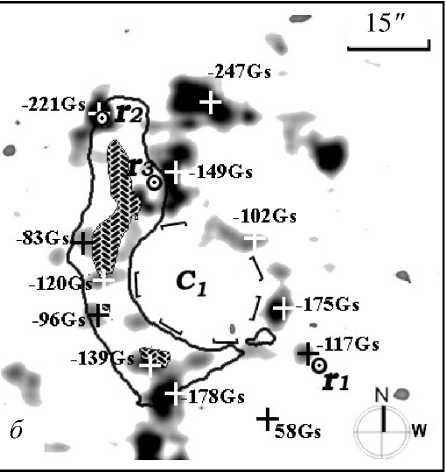

Начальные узлы вспышки располагались в непосредственной близости от холмов продольной составляющей магнитного поля (рис. 1, б ). В частности, расстояние между A 1 и холмом магнитного поля с напряженностью 137 Гс было 8 " (~6 тыс. км); между A 2 и холмом 204 Гс - 4 " (~3 тыс. км). Расстояние между узлом B 1 и холмом магнитного поля с напряженностью -83 Гс составило 4 " (~3 тыс. км); между B 2 и магнитным холмом -96 Гс - 3 " (~2 тыс. км); между B 3 и холмом -139 Гс - 8 " (~6 тыс. км); между B 4 и холмом -178 Гс - 7 " (~5 тыс. км).

Таким образом, первоначальные вспышечные узлы возникли вблизи магнитных холмов, значения напряженности которых находились в пределах 80–200 Гс. Расстояние между вспышечными узлами и магнитными холмами составляло порядка 5.5 " (~4 тыс. км). Средние размеры вспышечных узлов были равны 4 " (~3 тыс. км). На первом этапе развития вспышка отличалась слабой яркостью и значительной удаленностью от ЛРП.

Основные этапы развития вспышки

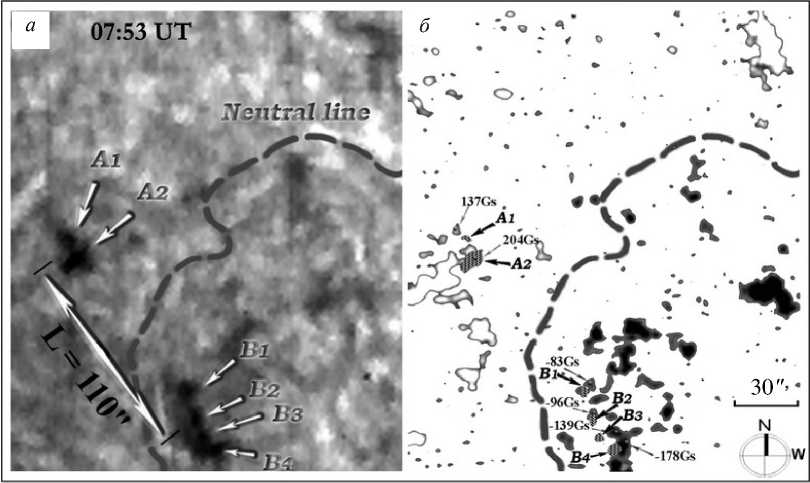

На рис. 2 показан график изменения площади вспышечных лент со временем.

По характеру изменения площади лент можно было выделить несколько периодов в развитии вспышки.

Рис . 1. Внепятенная вспышка в линии H α ( а ): 07:53 UT – начало вспышки ( негативное изображение ), штриховой ли нией отмечена ЛРП . Магнитограмма обсерватории Kitt Peak ( б ). Магнитные поля приведены для значений выше 80 Гс . Начальные узлы вспышки и наиболее сильные холмы магнитного поля указаны стрелками . Знаком «–» обозначены от рицательные значения магнитного поля . Значения холмов положительной полярности знаком «+» не обозначаются .

Рис . 2 . Изменения площади вспышечных лент .

Первый период ( с 07:53 до 08:05 UT)

В начале 1-го периода наблюдалось резкое уменьшение площади вспышечных узлов (лент) с одновременным увеличением их яркости.

Затем последовало резкое увеличение площади. Изменения площадей левой и правой ленты происходили почти синхронно. Скорость увеличения площади L-ленты составила 5.4 м.д.п./мин, R-ленты – 6.3 м.д.п./мин.

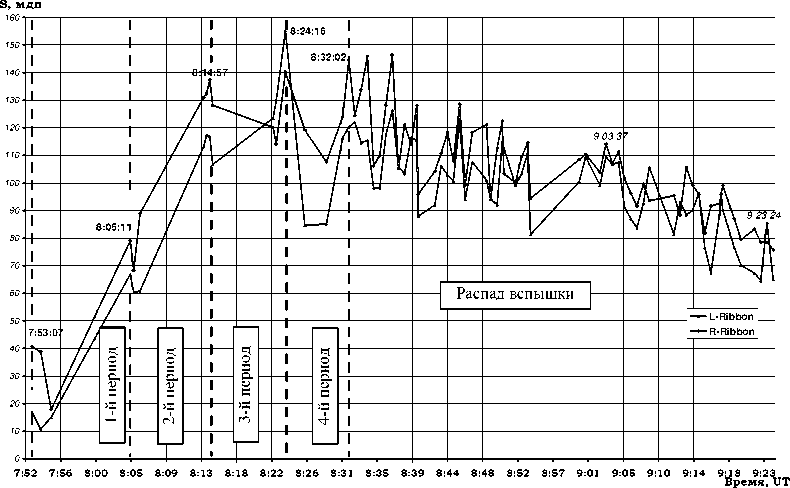

Вспышечный процесс носил крупномасштабный характер. Развитие вспышки определялось конкретной топологией магнитного поля. Наиболее яркие части лент располагались вблизи магнитных холмов с сильным магнитным полем.

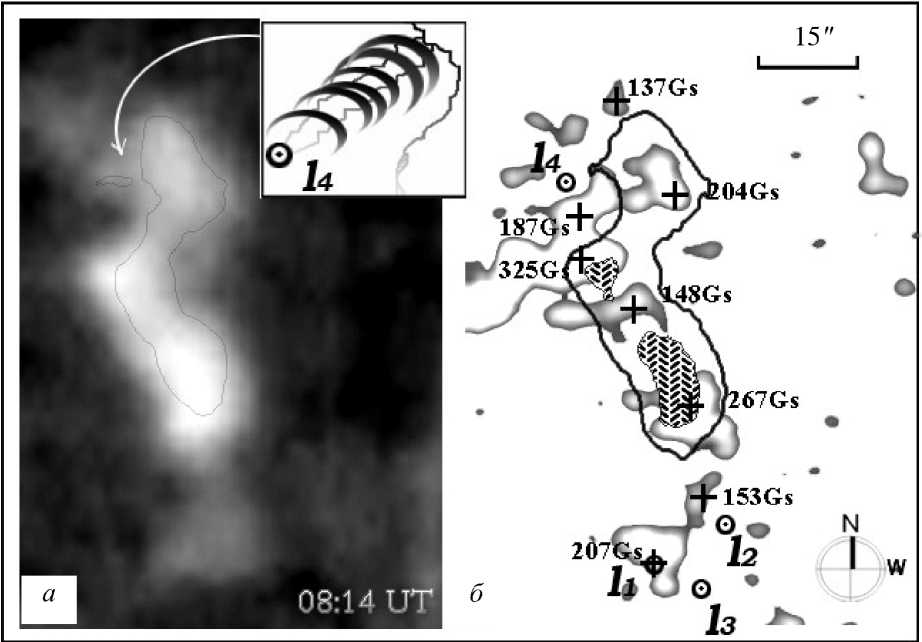

L- лента за время 1-го периода продвинулась на расстояние L1=33 " (~24 тыс. км) к югу до холма магнитного поля с напряженностью 267 Гс (рис. 3). Самые яркие части ленты находились вблизи холмов магнитного поля с напряженностями 267, 148 и 204 Гс (на рис. 3, б показаны контуром). Основное тело ленты (диффузная ее часть) располагалось над областями слабых полей, не превышающих значений ~50 Гс. Представленные на рисунках контуры вспышки соответствуют 1/2 интенсивности светлого узла спокойной хромосферы, выбранного в качестве реперного. Для самых ярких частей вспышки контуры приведены на уровне 95 % максимальной яркости вспышки.

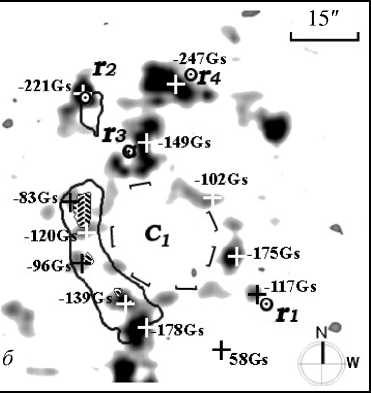

Рис . 3. Вспышечная L- лента в конце 1- го периода (08:05 UT) ( а ). Контуром показано положение ленты в начале пе риода (07:53 UT). Магнитограмма с наложением контура вспышечной ленты в 08:05 UT ( б ). Штриховкой отмечены наи более яркие части ленты . Кресты указывают на местоположения магнитных холмов .

Рис . 4. Вспышечная R- лента в конце 1- го периода (08:05 UT) ( а ). Контуром показаны узлы ленты в начале периода (07:53 UT). Магнитограмма с наложением контура ленты в 08:05 UT и новыми узлами вспышки ( показаны кружками с точками ) ( б ).

R- лента в первый период сместилась как целое к северо-западу на 4 " (~3 тыс. км) к границам ячейки магнитной сетки C 1 (рис. 4). Эта же ячейка хорошо была видна в линии Нα. Ее размер составил 25 тыс. км (~34 " ).

Самые яркие части ленты располагались вблизи холмов магнитного поля с напряженностями –139, –96, 120 и –221 Гс.

К концу периода на небольшом удалении от R-ленты появились четыре новых вспышечных узла: r 1, r 2, r 3 и r 4. В дальнейшем узлы, со временем замещенные вспышечными лентами, мы будем называть ближайшими к вспышке узлами ( l, r ).

Узел r 1 (~3 " ) возник вблизи холма с напряженностью –117 Гс, r 2 (~10 " ) появился в непосредственной близости от холма магнитного поля с напряженностью –221 Гс, r 3 (~4 " ) возник на расстоянии 3 тыс. км

(~4 " ) от холма магнитного поля –149 Гс. Узел r 4 (~9 " ) появился на расстоянии 1.5 тыс. км (~2 " ) от холма магнитного поля –247 Гс.

Помимо ближайших к лентам вспышечных узлов появились яркие узлы на значительных расстояниях от вспышки: n 1 (~18 " ); n 2a (~10 " ); n 3 (~6 " ); n 4 (~3 " ); n 5a (~3 " ). Узлы n 1 , n 2a , n 4, n 5a располагались над холмами магнитного поля –94, 119, 86 и –97 Гс, узел n 3 – вблизи холма –60 Гс на расстоянии 4 " (~3 тыс. км) от него (рис. 5).

Второй период (08:05:11–08:14:57 UT)

Второй период, как и первый, начался с увеличения яркостей и уменьшения площадей вспышечных лент. Это продолжалось менее 1 мин, после чего площади обеих лент скачкообразно увеличились (рис. 2). Скорость изменения площади левой ленты составила 6.4 м.д.п./мин, правой – 5.1 м.д.п./мин.

Рис . 5. Схема расположения вспышечных узлов .

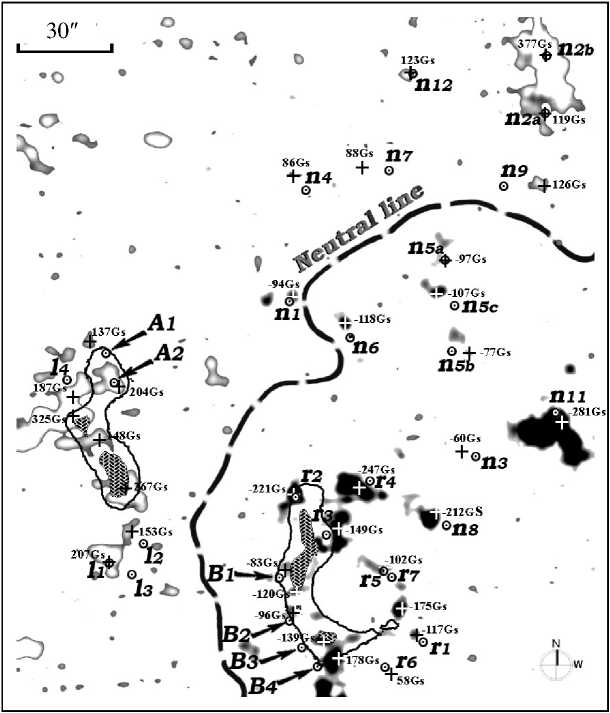

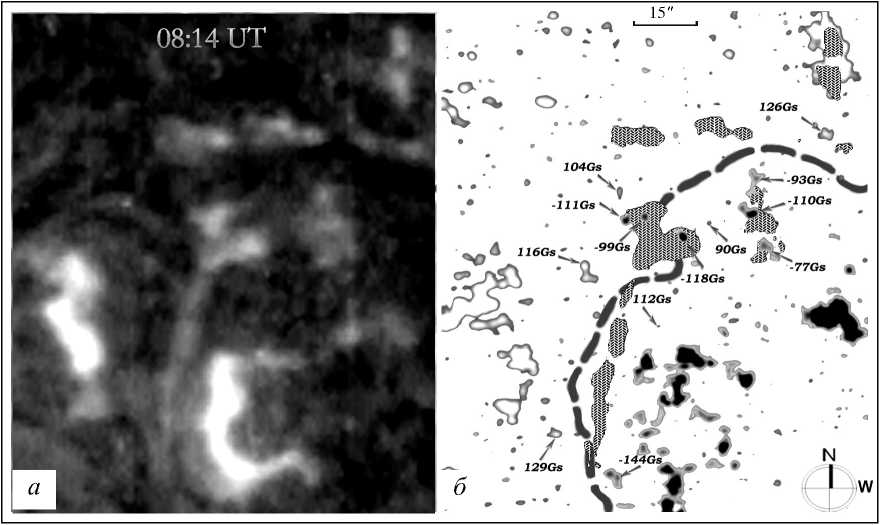

L- лента . Во 2-м периоде к югу от ленты возникла группа новых узлов: l 1 – 4 " ; l 2 – 1 " ; l 3 – 2 " ; l 4 – 4 " . Узел l 1 располагался над холмом магнитного поля с напряженностью 207 Гс, узелы l 2 и l 3 – на расстоянии 3.5 тыс. км (~5 " ) и 4 тыс. км (~6 " ) от холмов 153 Гс и 207 Гс соответственно. Узел l 4 возник на расстоянии 3.5 тыс. км (~5 " ) от холма магнитного поля с напряженностью 187 Гс (рис. 6, б ).

Северная часть L-ленты продвинулась к востоку до соединения с узлом l 4 (рис. 6, а ). В этой части вспышка представляла собой яркую узкую ленточку, связывающую тело L-ленты с вспышечным узлом l 4 через мини-туннель, образованный системой темных арочных петель. Протяженность туннеля составила 8 тыс. км (~11 " ). Аналогичное явление отмечалось нами в работе [Borovik, Myachin, 2002].

Центральная часть L-ленты продвинулась по направлению к востоку на 5 " (~3.5 тыс. км) до холма магнитного поля с напряженностью 325 Гс (рис. 6, б ). На 7 тыс. км (~9 " ) увеличилась южная часть ленты. Изменения происходили со скоростью 770 км/мин.

R- лента . В R-ленте произошло слияние северной части с узлами r 2 и r 3 . Претерпела изменение южная часть ленты. Длина ленты увеличилась на 14 тыс. км (~19 " ) вдоль границы ячейки С 1 (рис. 7). Скорость изменения составила ~1550 км/мин.

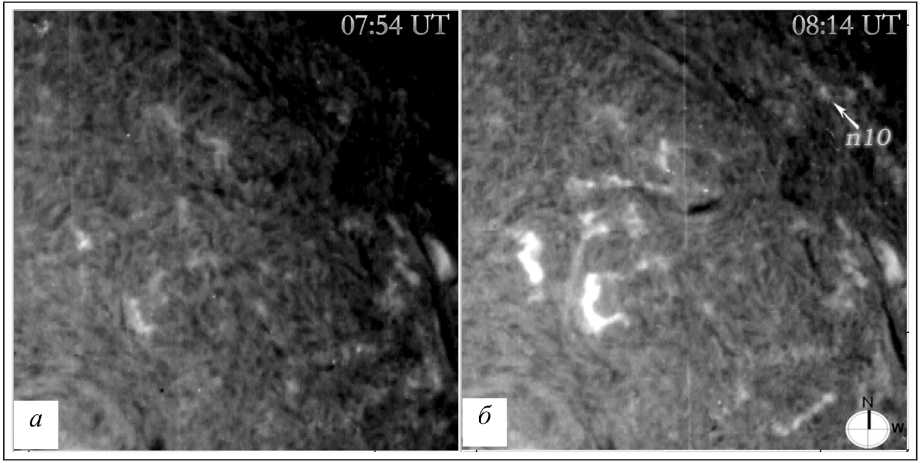

К концу периода (08:14 UT) вдали от основных лент вспышки возникли вспышечные узлы n2b (~6.5"), n5b (~5"), n5c (~5"), n6 (~6.5") и n7 (~3"). Узлы n5b, n5c, n6, n7 появились вблизи холмов магнитного поля –77, –107, –118 и 88 Гс на расстояниях от них 5" (~3.5 тыс. км), 6" (~4 тыс. км), 5" (~3.5 тыс. км) и 9" (~7 тыс. км) соответственно. Узел n2b возник над холмом магнитного поля 377 Гс (рис. 5).

Второй период был богат и другими событиями. Наиболее ярким из них было появление в начале периода вблизи ЛРП яркого «стримера» протяженностью 57 тыс. км (~79 " ) (рис. 8, 9). Средняя скорость развития «стримера» к северу составила порядка 25 200 км в минуту. В центральной его части наблюдался подъем вещества, основания (северная и южная части) лежали в областях магнитных холмов.

Третий период (08:14:57–08:24:16 UT)

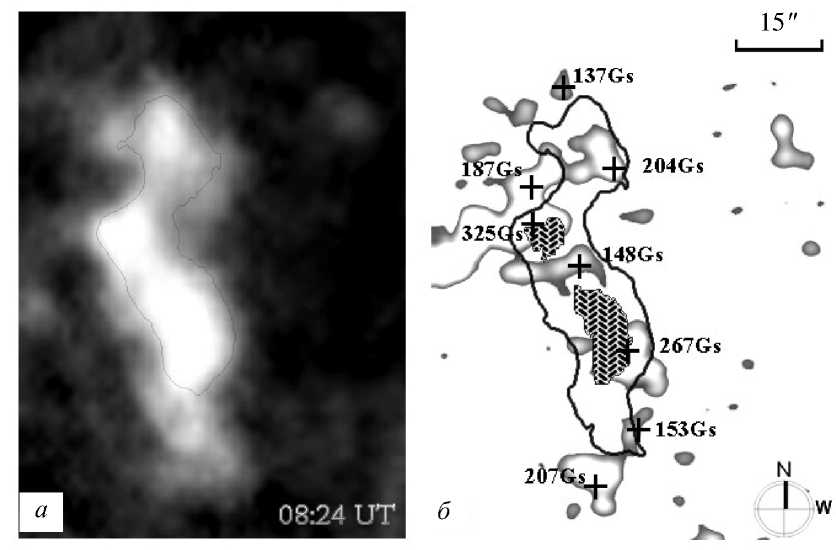

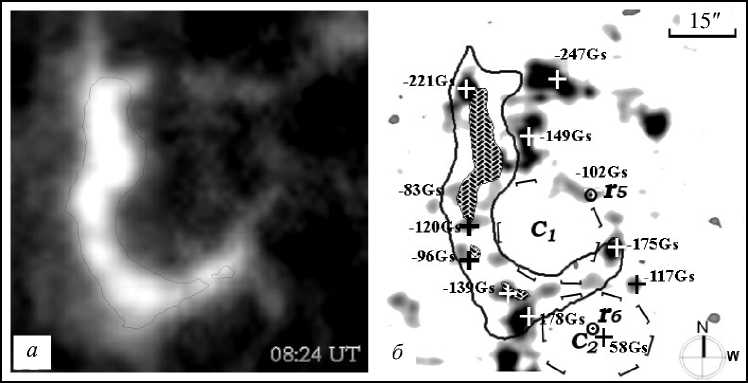

Как и два предыдущих, период начался с увеличения яркостей обеих вспышечных лент и уменьшения их площадей. Затем ситуация изменилась: площадь L-ленты увеличилась, а R-ленты уменьшилась. Скорости были соответственно 2.25 м.д.п./мин и 1.07 м.д.п./мин. Это наблюдалось вплоть до 08:22 UT, затем синхронность восстановилась. На наш взгляд, такое нарушение синхронности могло быть предвестником распада вспышки.

L- лента . Южная часть L-ленты увеличилась примерно на 18 " (~13 тыс. км) и достигла холмов магнитного поля с напряженностью 153 и 207 Гс. Увеличение длины ленты происходило со скоростью 1380 км/мин. Произошли также изменения в северной ее части (рис. 10, б ).

R- лента . В R-ленте произошли следующие изменения. Увеличилась на 15 " (~11 тыс. км) северная часть ленты. В 08:22 UT к западу от R-ленты над магнитным

Рис . 6. Вспышечная L- лента в конце 2- го периода (08:14 UT) ( а ). Контуром показано положение ленты в начале пе риода (08:05 UT). Магнитограмма и контур ленты в 08:14 UT ( б ). Холмы магнитного поля обозначены крестиками .

Рис . 7. То же самое для R- ленты .

Рис . 8. Начало внепятенной вспышки (07:54 UT) ( а ). Вспышка в 08:14 UT ( б ).

Рис . 9. Внепятенная вспышка в линии H α в 08:14 UT ( а ). Магнитограмма и яркий « жгут » ( заштрихован ) ( б ).

Рис . 10. Вспышечная L- лента в конце 3- го периода (08:24 UT) ( а ). Контуром показано положение ленты в начале пе риода (08:14 UT). Магнитограмма с наложением контура L- ленты в 08:24 UT ( б ).

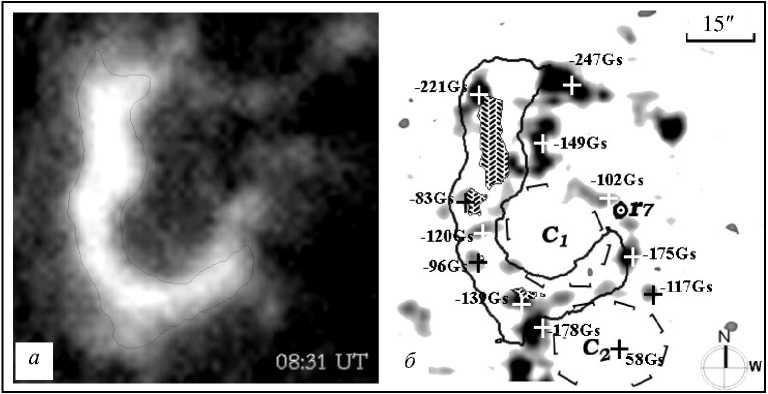

холмом отрицательной полярности с напряженностью 102 Гс возник вспышечный узел r 5 (рис. 5) размером 3.5 " . В этой части лента и узел r 5 лежали на границе ячейки C 1. В центре ячейки C 2 размером 25.5 " (~18.5 тыс. км) появился светлый узел r 6 (рис. 5) размером 2 " (рис. 11).

Расстояние между лентами на конец 3-го периода было почти такое же, как и в 1-м периоде, – порядка 33 тыс. км (~45 " ), т. е. можно говорить о том, что ленты практически не расходились.

В 3-й период вспышка достигла своего максимума развития и наблюдалась крупномасштабная активизация ярких узлов хромосферной сетки на общей площади порядка 18 млн км 2 на севере от «стримера» (рис. 8, б ). Длительность активизаций составила около 80 мин.

Новые вспышечные узлы в этот период еще продолжали появляться. Так в 08:22 UT вблизи холмов магнитного поля с напряженностью –212 и 126 Гс на расстояниях 2" (~1.5 тыс. км) и 12" (~8.5 тыс. км) соответственно появились два вспышечных узла (рис. 5): n8 (~18") и n9 (~4"). К концу периода на удалении 255 тыс. км (~351") от вспышечных лент и на расстоянии 7 тыс. км (~10") от холма –188 Гс загорелся узел n10 (~9") (рис. 8, б).

Четвертый период (08:24:16–08:31:16 UT)

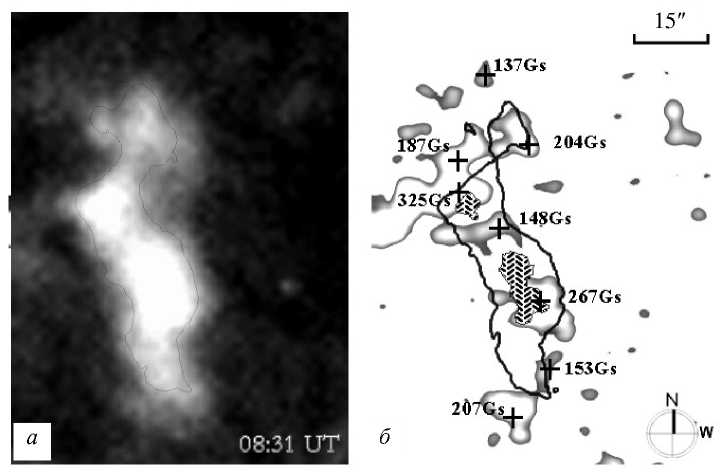

Последний период перед началом общего распада вспышки. Начался с уменьшения площади и яркости вспышки. К концу периода площади лент вновь возросли.

L- лента . В первые две минуты периода площадь L-ленты уменьшилась с 155 м.д.п. до 84 м.д.п. Это сопровождалось ослаблением яркости ленты в целом, особенно северной ее части. Затем площадь ленты вновь возросла (рис. 12).

Рис .11. То же , что на рис . 10, но для R- ленты .

Рис . 12. Вспышечная L- лента в конце 4- го периода (08:31 UT) ( а ). Контуром показано положение ленты в начале пе риода (08:24 UT). Магнитограмма с наложением контура L- ленты в конце 4- го периода (08:31 UT) ( б ).

R- лента . Уменьшение площади R-ленты в начале периода было менее значительным, чем L-ленты. Незначительным изменениям в этом период была подвержена северная часть (рис. 13, б ). Возник узел r 7 (~5 " ) на расстоянии 3 тыс. км (~4 " ) от холма магнитного поля с напряженностью 102 Гс.

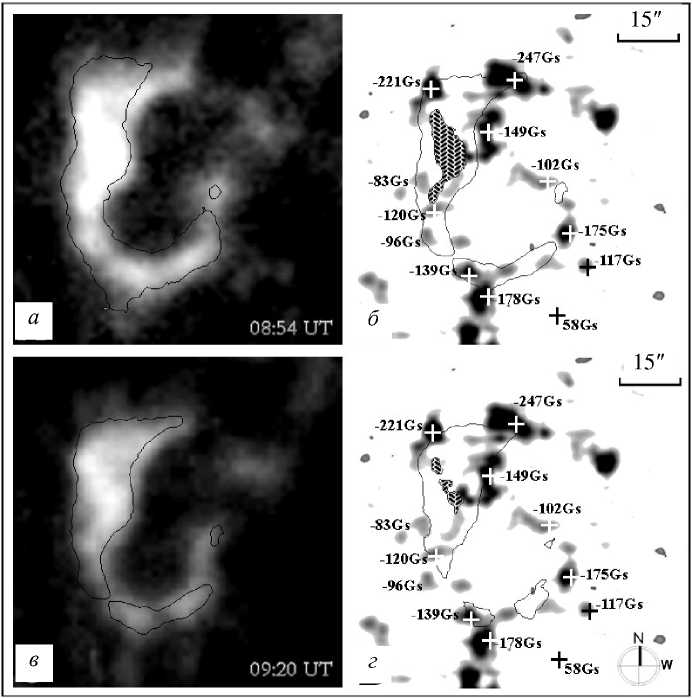

Распад вспышки

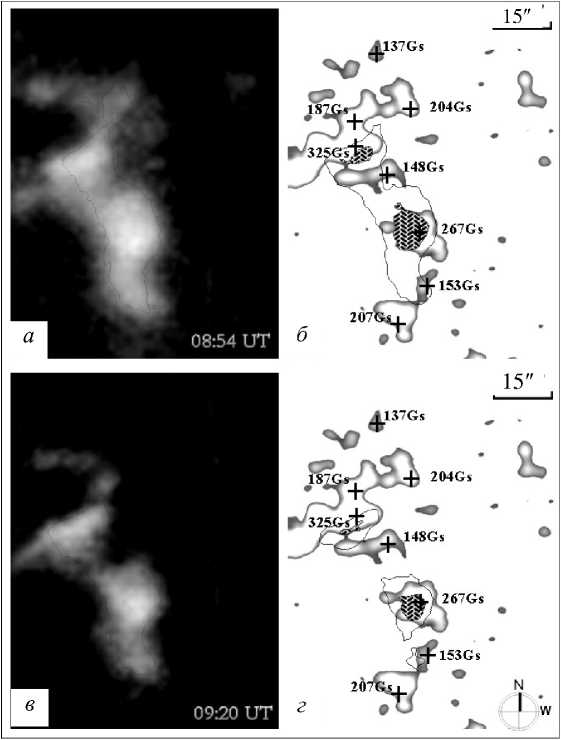

В период 08:31:16–09:33:38 UT наблюдались общий спад яркости и площади вспышечных лент, разделение лент на составные части.

В целом это выглядело следующим образом. В L-ленте (рис. 14) ослабели северная и центральная части. Диффузная составляющая ослабела в первую очередь. К концу периода вспышечная лента представляла собой два фрагмента, относящиеся к наиболее ярким частям вспышки.

В R-ленте происходили аналогичные явления (рис. 15). В теле ленты начинали просматриваться темные перемычки. Наиболее долгоживущими ока- зались те части, которые на протяжении всей вспышки имели наибольшую яркость.

С исчезновением «стримера» (после 08:50 UT) произошло ослабление активизированных им вспышечных узлов n 1 , n 4, n 6 .

Из новых вспышечных узлов в этот период возникли два. В 08:37 UT возник вспышечный узел n 11 (~5 " ) вблизи холма магнитного поля –281 Гс на расстоянии 2 " (1.5 тыс. км) от него (рис. 5). Во второй половине периода в 09:06 UT загорелся узел n 12 (~5 " ) (рис. 5) над холмом магнитного поля с напряженностью 123 Гс.

В заключение в таблице приводятся основные параметры вспышечных узлов.

Заключение

Внепятенные солнечные вспышки являются довольно редкими и исключительно интересными событиями. Они составляют примерно 7 % от всех происходящих на Солнце вспышек согласно [Dodson,

Рис . 13. То же , что на рис . 12, но для R- ленты .

Рис . 14. Вспышечная L- лента в период распада вспышки (08:54 UT) ( а ). Контуром показана лента в конце 4- го пе риода (08:31 UT). Магнитограмма с наложением контура L- ленты в период распада вспышки (08:54 UT) ( б ). Вспышеч ная L- лента в период распада вспышки (09:20 UT) ( в ). Контуром нанесена лента в 08:54 UT. Магнитограмма с наложе нием контура L- ленты в период распада вспышки (09:20 UT) ( г ).

Hedeman, 1970] и 3 % согласно статистическим исследованиям Бэо-Ронга Лу [Luo, 1982].

Обычно такие вспышки возникают за 1–5 дней до появления пятен или спустя 1–9 дней после их исчезновения. Большинство внепятенных вспышек происходит на границах областей с различной магнитной полярностью, на границах флоккульных по- лей [Chistiakov, 1988]. Вспышки отличаются большой продолжительностью и медленным ростом к максимуму. Фазы вспышки часто плохо выражены. В большинстве случаев эмиссия вспышки начинается во многих отдельных областях. В определенных случаях области эмиссии соединяются в две яркие ленты, которые часто со временем расходятся.

Рис . 15. То же , что на рис . 14, но для R- ленты .

По результатам исследований [Dodson, Hedeman, 1970; Luo, 1982, 1985; Cao, et al., 1983] начальные условия подготовки внепятенных вспышек такие же, как и у вспышек в группах пятен. Внепятенные вспышки происходят по разные стороны или вблизи локальной линии раздела полярностей продольной составляющей магнитного поля. Неподвижные темные волокна над нейтральной линией активизируются за один или два дня до вспышки или за несколько часов до нее. Самое близкое к положению вспышки волокно сначала увеличивается в размерах, что сопровождается увеличением яркости флоккулов. За несколько минут до вспышки или во время вспышки это волокно быстро слабеет или исчезает.

В течение 24 ч перед вспышкой волоконца, окружающие волокно, меняют направление от первоначально перпендикулярного к волокну до параллельного перед вспышкой, показывая тем самым, что сила давления преобразуется в силу сдвига. Предполагается, что это приводит к неустойчивости и аннигиляции энергии магнитного поля.

Внепятенные вспышки, не связанные с активизацией волокон, были проанализированы [Sundara Raman, et al., 1997]. С использованием наблюдений обсерватории Кодэйкэнэл обнаружено, что в возникновении внепятенных вспышек играет важную роль вращение факельных площадок. Предполагается, что два противоположно направленных поля в форме факельных площадок, сталкиваясь вместе в устойчивом движении, приводят к пересоединению силовых линий в нейтральном слое и инициируют вспышку. Относительные движения между смежными факельными площадками вычислены как мера сдвига. Отмечено значительное изменение угла сдвига перед началом вспышки.

Доказана близкая связь между эмиссией вспышки и супергрануляционной структурой хромосферы. Полученные Л. Хеджной снимки внепятенной двухленточной вспышки 29.07.1973 г. показывают, что вспышка возникла исключительно в областях между отдельными супергранулами. При этом явно прослеживается тенденция к неодинаковости развития отдельных частей лент [Hejna, 1975]. Зданек Швестка и др. [Švestka, et al., 1982] обнаружили, что система петель внепятенной вспышки 29.07.1973 г. имела высокую температуру в течение длительного времени и распадалась намного медленнее, чем во вспышках над пятнами. При сопоставлении горячих рентгеновских петель с лентами вспышки установлено, что наиболее яркие участки Hα-лент совпадают с основаниями самых ярких петель в мягком рентгене. Интенсивность Hα-лент возрастает пространственной плотностью корональных петель. Моор и Лабонтэ [Moore, LaBonte, 1980] полагают, что причиной возникновения вспышки 29.07.1973 г. был сдвиг поля вдоль нейтральной линии. Чехословацким астрономом Михалем Шерше-нем [Šeršeň, 1996] исследовано мягкое рентгеновское излучение внепятенной вспышки 11 июня 1992 г. Выявлены крупномасштабные изменения корональных магнитных полей перед вспышкой. Сделано предположение, что вспышка была следствием крупномасштабной перестройки магнитного поля в короне.

Основные характеристики вспышечных узлов

|

№ |

Узел |

Размер , тыс . км |

Размер , угл . сек . |

Значение МП , Гс |

Расстояние до узла МП , тыс . км |

Расстояние до узла МП , угл . сек . |

S, м . д . п . |

|

1 |

A 1 |

2.5 |

3.5 |

137 |

6 |

8 |

|

|

2 |

A 2 |

4 |

5.5 |

204 |

3 |

4 |

|

|

3 |

B 1 |

3.5 |

5 |

–83 |

3 |

4 |

|

|

4 |

B 2 |

3 |

4 |

–96 |

2 |

3 |

|

|

5 |

B 3 |

2.5 |

3.5 |

–139 |

6 |

8 |

|

|

6 |

B 4 |

4.5 |

6.5 |

–178 |

5 |

7 |

|

|

7 |

l 1 |

3 |

4 |

207 |

– |

– |

|

|

8 |

l 2 |

1 |

1 |

153 |

3.5 |

5 |

|

|

9 |

l 3 |

1.5 |

2 |

207 |

4 |

6 |

|

|

10 |

l 4 |

3 |

4 |

187 |

3.5 |

5 |

|

|

11 |

r 1 |

2 |

3 |

–117 |

– |

– |

|

|

12 |

r 2 |

7 |

10 |

–221 |

– |

– |

|

|

13 |

r 3 |

3 |

4 |

–149 |

3 |

4 |

|

|

14 |

r 4 |

7 |

9 |

–247 |

1.5 |

2 |

|

|

15 |

r 5 |

2.5 |

3.5 |

–107 |

|||

|

16 |

r 6 |

1.5 |

2 |

– |

– |

||

|

17 |

r 7 |

3.5 |

5 |

–102 |

3 |

4 |

|

|

18 |

n 1 |

13 |

18 |

–94 |

– |

– |

28 |

|

19 |

n 2a |

7.5 |

10 |

119 |

– |

– |

89 |

|

20 |

n 2b |

4.5 |

6.5 |

377 |

– |

– |

|

|

21 |

n 3 |

4 |

5.5 |

–60 |

3 |

4 |

10 |

|

22 |

n 4 |

2 |

3 |

86 |

5 |

7 |

|

|

23 |

n 5a |

2 |

3 |

–97 |

– |

– |

77 |

|

24 |

n 5b |

3.5 |

5 |

–77 |

3.5 |

5 |

|

|

25 |

n 5c |

3.5 |

5 |

–107 |

4 |

6 |

|

|

26 |

n 6 |

4.5 |

6.5 |

–118 |

3.5 |

5 |

|

|

27 |

n 7 |

2 |

3 |

88 |

7 |

9 |

14.5 |

|

28 |

n 8 |

18 |

–212 |

1.5 |

2 |

||

|

29 |

n 9 |

3 |

4 |

126 |

8.5 |

12 |

|

|

30 |

n 10 |

6.5 |

9 |

–188 |

7 |

9 |

7 |

|

31 |

n 11 |

3.5 |

5 |

281 |

1.5 |

2 |

|

|

32 |

n 12 |

3.5 |

5 |

123 |

– |

– |

|

|

Ср . значение : |

4.035714 |

5.625 |

–5.809524 |

4.547619 |

6.047619 |

20 |

|

|

Стандартное отклонение |

2.407275 |

3.31557 |

186.09289 |

1.96789711 |

2.4591907 |

27.18915 |

|

|

Асимметрия распределения |

2.13363 |

2.07867 |

0.4486312 |

0.55244266 |

0.6975364 |

1.953178 |

|

|

Дисперсия |

5.794974 |

10.9930 |

34630.562 |

3.87261905 |

6.0476190 |

739.25 |

|

|

Квадратичное отклонение |

156.4643 |

296.812 |

692611.24 |

77.452381 |

120.95238 |

10349.5 |

|

|

Медиана |

3.5 |

5 |

–77 |

3.5 |

5 |

9 |

Результаты исследования внепятенной вспышки 16 марта 1981 г., изложенные в работе, подтверждают выводы отдельных авторов, а также предоставляют новые интересные факты для обсуждения.

Вспышке 16.03.1981 г. предшествовала длительная эволюция хромосферы, изложенная в работе [Borovik, Myachin, 2002]. Стабилизация произошла примерно за сутки, а основные предвспышечные активизации проявили себя за час до начала вспышки, охватив площадь более 120 кв. градусов. Сценарий предвспышечного процесса аналогичен вспышкам в области пятен: наблюдалась активизация и исчезновение волокна на линии раздела полярностей, происходили существенные изменения в тонкой структуре хромосферы в области вспышки, в том числе вблизи ЛРП. Отличие – в масштабности наблюдаемых процессов, в вовлечении в процесс обширных полей волоконных структур, образовании мощной вихревой S-структуры, темных ленточных каналов [Borovik, Myachin, 2002]. На основании наблюдений можно утверждать, что перед вспышкой происходила крупномасштабная реструктуризация магнитного поля.

Другая отличительная особенность вспышки 16.03.1981 г. – ленты внепятенной вспышки и вспышечные узлы располагались на значительном удалении от ЛРП и друг от друга (рис. 5). Расхождения лент практически не наблюдалось. На первый взгляд, развитие лент происходило независимо. Но по временным изменениям площади вспышечных лент можно заключить, что связь между ними, по-видимому, существовала. Площади лент изменялись синхронно. Начало каждого из периодов вспышки характеризовалось резким увеличением яркости вспышки с одновременным уменьшением площадей вспышечных лент. Лишь вблизи максимума синхронность нарушилась: площадь одной из лент увеличилась, другой уменьшилась. Вероятно, это отражало реально происходящие в источнике вспышки физические процессы, могло быть следствием изменений структуры корональных петель. Также вполне возможно, что такое нарушение синхронности было предвестником начала распада вспышки.

Несомненно, что супергрануляционная структура, магнитное поле и его топология играют определяющую роль в развитии вспышки. Практически все узлы и яркие части вспышки располагались в непосредственной близости от магнитных холмов с напряженностями от 80 до 250 Гс. Здесь же, по-видимому, были укоренены корональные петли.

Вызывает большой интерес природа «туннельного эффекта». Видимо, это явление не редкое и является одним из элементов структуры солнечных вспышек.

Полученные в работе факты свидетельствуют, что внепятенные вспышки, скорее всего, относятся к отдельному классу вспышечных явлений, и их изучение представляет большой интерес для понимания происхождения и возникновения солнечных вспышек.