Структура и современное состояние ценопопуляций C entaurea ruthenica Lam. и C . sumensis Kalen. в Самарской области

Автор: Шукурова Асем Ивановна

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные по структуре природных популяций Centaurea ruthenica и C. sumensis. Многие популяции вида в Самарской области - зрелые или стареющие, неполночленные, с высокой долей генеративных особей и средним уровнем виталитета.

Centaurea ruthenica centaurea sumensis популяция виталитет жизненная стратегия самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148314552

IDR: 148314552 | УДК: 581.522

Текст научной статьи Структура и современное состояние ценопопуляций C entaurea ruthenica Lam. и C . sumensis Kalen. в Самарской области

Поступила в редакцию 13.06.2015

рования и перспективы для создания высокопродуктивных экосистем (Воронцова, За-угольнова, 1979; Ильина, 2007в; Злобин и др., 2013). Во флоре Самарской области большое количество видов растений изучется на уровне ценопопуляций (Ильина и др., 2004, 2007; Саксонов, Ильина, 2006; Ильина, 2007а, б, г, 2008, 2010а, б, 2011, 2013, 2014а, б, в; Ильина, Дорогова, 2012; Юрицына, Васюков, 2012).

Объектами исследований были избраны два представителя семейства Asteraceae – Centaurea ruthenica Lam. и C. sumensis Kalen. (Ильина и др., 2007; Ильина, Джумаева, 2011а, б, 2012).

Centaurea ruthenica – довольно широко распространенный евроазиатский лесостепной вид. Это многолетнее травянистое длительно вегетирующее стержнекорневое растение с маловетвистым стеблем, до 100-140 см высотой. Является ксерофитом по отношению к условиям увлажнения. Обладает декоративными и медоносными свойствами. Охраняется в Саратовской области и Республике Татарстан. В Самарской области C. ruthenica встречается спорадически по всей ее территории по степным склонам, но официальной охране не подлежит.

C. sumensis – травянистый корневищно-стержнекорневой лесостепной многолетник с коротким корневищем. Ксеромезофит. Может использоваться как медоносный и декоративный вид. В Самарской области C. sumensis встречается спорадически по всем районам на каменистых склонах, в степях и сухих борах.

Оба модельных представителя не были включены в первое издание Красной книги Самарской области (2007). В связи с плачевным состоянием степных экосистем на территории региона (Ильина, 2007г, 2009, 2010б, 2015а, б; Иванова и др., 2009, 2011; Иванова, 2012; Шаронова, Ильина, 2012; Иванова, Костина, 2013; Ильина, Митрошен-кова, 2014 и др.) этот вопрос нужно тщательно изучить. Без сомнения, необходимы более точные сведения о видах, в том числе о био-экологических особенностях и динамике структуры природных популяций.

Автором статьи было впервые проведено разноплановое изучение природных популяций C. ruthenica и C. sumensis в Самарском Заволжье в течение полевых сезонов 20062013 гг. В 2008-2009 гг. в лабораторных условиях определялась всхожесть семян C. ruthenica . Некоторые биологические особенности василька русского описаны в статье А.М. Быловой (1994), а онтогенез в. сумского изучен И.А. Головенкиной с соавторами (2000). В процессе исследования были дополнены описания онтогенетических состояний модельных представителей.

Стационарные участки закладывались на территории памятников природы «Каменный дол» и «Чубовская разнотравная степь» (Кинельский район Самарской области). По-лустационарными методами изучены популяции Зеленой горы (Елховский р-н), Шилан-ской горы (Красноярский р-н) и в окрестностях аула Казахского (Кинельский р-н).

Изучение онтогенетической структуры ценопопуляций C. sumensis проводилось по известным методикам (Работнов, 1950; Ура-нов, 1975; Жукова, 1995 и др.) на ООПТ «Каменный дол» и «Гора Зеленая». Данные наблюдений приведены в табл. 1 и 2.

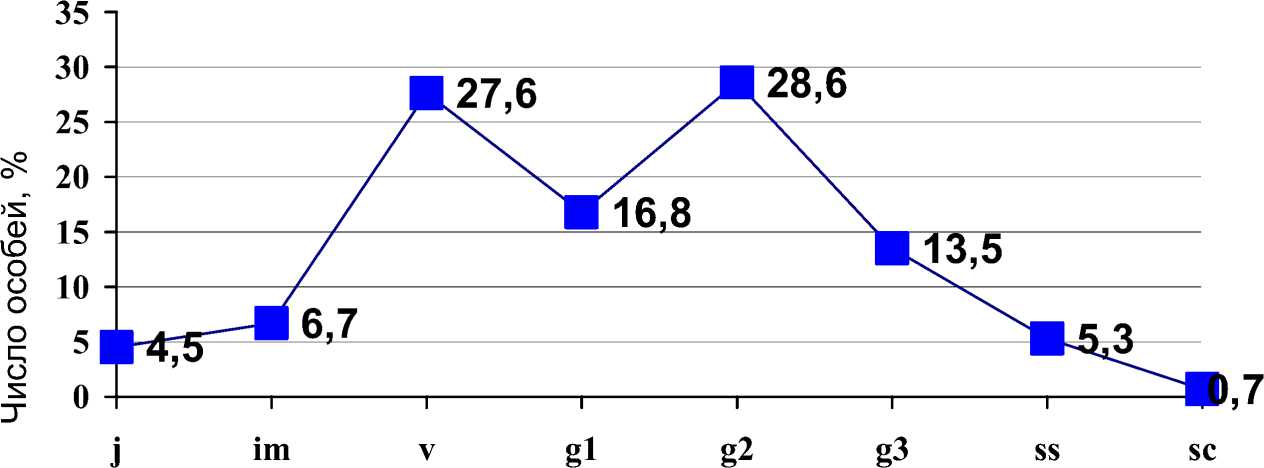

В 2006 г. в двух исследованных ценопопу-ляциях C. sumensis преобладающей онтогенетической группой являлась зрелая генеративная. Число всех генеративных особей (молодых, зрелых и старых) составляло от 48 до 64% (генеративность популяций). Весомый вклад в состав популяций вносили вирги-нильные растения (более 20%). Остальные онтогенетические фракции не столь значительны, хотя в ЦП 2 достаточно заметны субсенильные экземпляры.

В ходе исследований установлено, что в 2008 г. в популяции C. sumensis на территории Каменного оврага доминировали вирги-нильные растения (29,0%). На субдоминирующие позиции вышли молодые и зрелые генеративные особи (по 22,0%). Число субсенильных и сенильных растений было незначительным. Генеративность популяции составила 50,0%.

Таблица 1. Онтогенетические спектры некоторых ценопопуляций Centaureasumensis

The ontogeny spectrum of some populations of Centaureasumensis

|

Местообитание, № ЦП, дата наблюдений |

Онтогенетические состояния, % |

|||||||

|

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

sc |

|

|

1. Каменный дол (ЦП 1, 28.05.2006) |

1,0 |

1,0 |

26,0 |

12,0 |

30,0 |

24,0 |

5,0 |

1,0 |

|

2. Каменный дол (ЦП 2, 28.05.2006) |

10,6 |

2,1 |

27,7 |

4,3 |

34,0 |

10,6 |

10,6 |

0,1 |

|

Среднее в 2006 г. |

5,8 |

1,55 |

26,85 |

14,15 |

32 |

17,3 |

7,8 |

0,55 |

|

3. Каменный дол (ЦП 3, 17.06.2008) |

2,0 |

17,0 |

29,0 |

22,0 |

22,0 |

6,0 |

1,0 |

1,0 |

|

Среднее |

4,5 |

6,7 |

27,6 |

16,8 |

28,6 |

13,5 |

5,3 |

0,7 |

За время исследований соотношение особей разных онтогенетических состояний в популяции Каменного дола изменилось следующим образом. Число особей виргиниль-ного периода (j + im + v) увеличилось примерно с 34% до 48%, количество генеративных, напротив, сократилось с 63% (2006) и 61% (2007) до 50% (2008), как и постгенеративных – с 13,6% до 2,0%. По-видимому, в популяции происходит ложное омоложение, когда после действия каких-либо факторов выпадают генеративные и постгенеративные растения, а из семян образуются молодые особи. В таких случаях обычно абсолютное число взрослых растений снижается на фоне чего наблюдается резкий скачок виргиниль-ных растений (именно в процентном отношении). Вероятно, ложному омоложению популяции во многом способствовали степные палы и выпас, неблагоприятно сказавшиеся на ее структуре и численности. В 2013 г. доля генеративных особей увеличилась до 73%, однако сократилась общая численность особей в популяции. В целом популяция характеризуется флуктуационной динамикой численности и соотношения групп возрастного спектра.

Таблица 2. Генеративность популяций Centaureasumensis

The generative populations of Centaureasumensis

|

Местообитание |

Онтогенетические состояния, % |

|

|

p-v + ss |

g1-g3 |

|

|

Гора Зеленая (ЦП 4, 10.06.2006) |

95 |

5 |

|

Каменный дол (ЦП 5, 16.06.2007) |

39 |

61 |

В некоторых случаях определение онтогенетического состояния отдельных особей вызывает затруднения. Обычно это объясняется лимитом времени и может быть использовано при быстром учете растений для определения состояния популяции. В этих случаях возможно выяснение генеративности ценопопуляции, что показывает на ее способность к возобновлению и самоподдержа-нию.

На Зеленой горе (Елховский р-н) в 2006 г. генеративность популяции C. sumensis соста-вила только 5%. Остальные 95% особей находились на начальных стадиях развития. Эта популяция также характеризуется как ложномолодая (рис. 1). В 2006 г. на Зеленой горе был сильный пожар, вследствие чего пострадали не только особи василька, но и другие редкие представители флоры (Ильина, Чуку-рова, 2006).

По полученным данным составлен базовый онтогенетический спектр ценопопуля-ций (рис. 2) – он полночленный двувершинный, с максимумами на виргинильных и зрелых генеративных особях. Субсенильных и сенильных растений в популяциях мало, так как они быстро отмирают.

Ценопопуляции C. ruthenica изучены на территории памятников природы Кинельского района «Чубовская луговая степь», «Каменный дол» и в Красноярском районе на Шиланской горе (табл. 3).

Онтогенетический спектр ЦП 1 (Чубов-ская луговая степь, 2006 г.) имеет правосторонний характер. В популяции не были зарегистрированы особи прегенеративного периода. В связи с тем, что изучение популяции C. ruthenica проводилось в середине августа, возможно, что многие молодые растения уже перешли в более взрослые состояния, а некоторая часть элиминировала. Для проростков характерна так называемая «катастрофическая» гибель, что очень часто фиксируется у представителей степной флоры региона в свете современной нерациональной эксплуатации экосистем, видовых черт и особенностей местообитаний (Ильина, 2008). Ядро популяции составили старые генеративные особи. Генеративность популяции составила 96%.

Рис. 1. Начальные стадии онтогенеза Centaureasumensis (фото автора) The initial stages of Centaurea sumensis ontogenesis (author's photo)

Онтогенетические состояния

Рис. 2. Базовый онтогенетический спектр популяций Centaureasumensis The basic ontogeny spectrum of populations of Centaurea sumensis

Таблица 3. Онтогенетические спектры ценопопуляций Centaurearuthenica The ontogeny spectrum of some populations of Centaurea sumensis

|

Местообитание |

Онтогенетические состояния, % |

||||||

|

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

sc |

|

|

Чубовская луговая степь (ЦП 1, 14.08.2006) |

- |

- |

9,0 |

10,0 |

77,0 |

4,0 |

- |

|

Чубовская луговая степь (ЦП 2, 29.07.2008) |

- |

6,0 |

20,0 |

44,0 |

22,0 |

6,0 |

2,0 |

|

Каменный дол (ЦП 3, 17.06.2008) |

28,0 |

30,0 |

22,0 |

12,0 |

8,0 |

- |

- |

|

Шиланская гора (ЦП 4, 29.07.2008) |

- |

- |

8,0 |

16,0 |

52,0 |

16,0 |

8,0 |

|

Среднее |

7,0 |

9,0 |

14,75 |

20,5 |

39,75 |

9,0 |

2,5 |

В 2008 г. в Чубовской луговой степи спектр популяции C. ruthenica также был неполночленным, но тогда были отмечены вир-гинильные и сенильные растения. Генератив-ность – 88%. Причиной неполночленности спектров модельного вида, по-видимому, является осуществляемое на участке сенокошение.

В Каменном долу популяция C. ruthenica малочисленная. Несмотря на это она, вероятно, в большей степени способна к самовосстановлению и поддержанию, чем на предыдущем стационарном участке. Спектр ее левосторонний, так как субсенильные растения отсутствуют, в ней преобладают молодые особи, генеративных немного (генератив-ность составила 42%).

На Шиланской горе спектр популяции так же, как в Чубовской луговой степи, неполночленный и правосторонний. Преобладают особи старого генеративного состояния (52%), общая генеративность – 76%. Оставшиеся 24% составили стареющие экземпляры. Популяция является стареющей.

Все популяции вида в 2013 г. сохранили свои позиции в фитоценозе, численность не- много уменьшилась, однако число генеративных растений осталось на тех же позициях. Популяции также имеют флуктуационный тип динамики.

Составленный базовый онтогенетический спектр (рис. 3) популяций C. ruthenica полночленный, имеет максимум на старых генеративных особях. За счет этого он характеризуется правомодальностью.

Онтогенетический спектр ценопопуляций василька, по указаниям А.М. Быловой (1994), характеризуется как нормальный, полночленный, правосторонний, с пиком численности на старых генеративных особях (63%). Таким образом, данные, полученные в Самарской области, совпадают с таковыми и для других областей ( данные автора – прим. ред.).

Основными показателями при изучении динамики онтогенетической структуры популяций видов растений является индекс замещения (Iз), индекс восстановления (Iв), индекс возрастности ( ∆ ) и индекс «возрастной» гетерогенности ( ∇ ), которые приведены в табл. 4 и 5.

Рис. 3. Базовый онтогенетический спектр популяций Centaurearuthenica The basic ontogeny spectrum of populations of Centaurearuthenica

Таблица 4. Индексы онтогенетической структуры популяций Centaureasumensis The indices ontogeny structure of Centaurea. sumensis populations

|

Популяции |

Iз, % |

Iв, % |

∆ |

∇ |

|

1. Каменный овраг (ЦП 1, 28.05.2006) |

38,8 |

42,4 |

0,44 |

0,069 |

|

2. Каменный овраг (ЦП 2, 28.05.2006) |

67,8 |

82,6 |

0,49 |

0,046 |

|

3. Каменный овраг (ЦП 3, 17.06.2008) |

92,3 |

96,0 |

0,27 |

0,047 |

Таблица 5. Индексы онтогенетической структуры популяций Centaurearuthenica The indices ontogeny structure of Centaurearuthenica populations

|

Популяции |

Iз, % |

Iв, % |

∆ |

∇ |

|

1. Чубовская луговая степь (ЦП 1, 14.08.2006) |

0,1 |

0,1 |

0,67 |

0,016 |

|

2. Чубовская луговая степь (ЦП 2, 29.07.2008) |

6,4 |

6,9 |

0,50 |

0,034 |

|

3. Каменный овраг (ЦП 3, 17.06.2008) |

138,0 |

138,0 |

0,23 |

0,038 |

|

4. Шиланская гора (ЦП 4, 29.07.2008) |

0,1 |

1,3 |

0,72 |

0,032 |

Согласно полученным данным, на территории Каменного дола ЦП 1 и ЦП 2 C. sumensis относятся к зрелым, ЦП 3 является молодой. ЦП 3 также обладает высокими значениями индексов замещения и возрас-тности популяции, что свидетельствует о ее способности к восстановлению за счет собственных ресурсов.

Проведенный в камеральный период анализ индексов онтогенетической структуры популяций C. ruthenica на стационарных участках показал, что ЦП 2 и ЦП 3 являются зрелыми, а ЦП 1 и ЦП 4 – стареющими, с низкими возможностями восстановления.

Для установления закономерностей онтоморфогенеза и виталитетной структуры це-нопопуляций требуются точные измерения линейных параметров особей. Измерения особей василька сумского проводились в популяции Каменного оврага, василька русского – в популяции Чубовской луговой степи (Кинельский р-н). Оценивались количественные показатели: число листьев в розетке, число цветоносов на особи; линейные показатели: длина и ширина листа, длина цветоноса, диаметр корзинки (табл. 6, 7).

Таблица 6. Линейные показатели особей Centaurea sumensis ( Кинельский район, пос. Усть-Кинельский, Каменный дол, 28.05.2006)

Linear indices of Centaureasumensis individuals (Kinelsky District, village Ust-Kinelsky, Kamennyi dol, 28.05.2006)

|

Признак |

База вариации |

Х сред. |

Сv, % |

|

Число листьев в розетке, шт. |

4-20 |

7,40 |

39,05 |

|

Длина листа, см |

3,7-13 |

9,10 |

55,07 |

|

Ширина листа, см |

1,1-5,3 |

3,40 |

43,60 |

|

Диаметр корзинки, см |

1,8-3,8 |

3,25 |

17,20 |

|

Длина цветоноса, см |

5-17,7 |

12,0 |

74,50 |

|

Число цветоносов, шт. |

1-4 |

2,40 |

25,60 |

|

Жизненное состояние, баллы |

1-4 |

3,13 |

20,60 |

По полученным работ данным база вариации длины листа C. sumensis составляет 3,713 см (1,5-7,7 см), ширины листа – 1,1-5,3 см (1,3-5,8 см), числа листьев в розетке – 4-20 (4-26), диаметр корзинки – 1,8-3,8 см, длины цветоноса – 5-17,7 см, числа цветоносов – 1-4 штук (0-5 шт.), жизненного состояния – 1-4 баллов (2-4 баллов). Сравнивая показатели средней арифметической можно отметить, что она мало изменяется по годам.

В камеральный период была проведена статистическая обработка данных. Основным показателем выбран коэффициент вариации. Низкий коэффициент вариации имеет диаметр корзинки, что обусловлено в первую очередь биологическими особенностями вида. Другие параметры характеризуются средней и высокой изменчивостью, что зависит также от метеоусловий конкретного сезона наблюдений и характеристик местообитания.

Таблица 7. Линейные показатели особей Centaurea sumensis (Кинельский район, пос. Усть-Кинельский, Каменный дол, 16.06.2007)

Linear indices of Centaureasumensis individuals (Kinelsky District, village Ust-Kinelsky, Kamennyi dol, 16.06.2007)

|

Признак |

База вариации |

Х сред. |

Сv, % |

|

Число листьев в розетке, шт. |

4-26 |

7,57 |

55,6 |

|

Длина листа, см |

1,5-7,7 |

10,885 |

23,29 |

|

Ширина листа, см |

1,3-5,8 |

3,532 |

38,11 |

|

Число цветоносов, шт. |

0-5 |

1,4 |

93,1 |

|

Жизненное состояние, баллы |

2-4 |

3,06 |

22,189 |

Таблица 8. Морфометрические показатели особей Centaurea ruthenica (Кинельский район, Чубовская луговая степь, 14.08.2006)

The morphometric parameters of Centaurearuthenica individuals (Kinelsky District, Chubovskaya meadow steppe, 14.08.2006)

|

Признак |

База вариации |

Хср. |

Сv, % |

|

Высота стебля, см |

25-122 |

86,30 |

78,60 |

|

Длина листа, см |

7-30 |

15,40 |

45,90 |

|

Ширина листа, см |

3-11 |

7,0 |

69,10 |

|

Жизненное состояние |

1-4 |

2,55 |

45,45 |

База вариации высоты стебля C. ruthenica составляет 25-122 см, длины листа – 7-30 см, ширины листа – 7-11 см, жизненного состояния – 1-4 баллов. По каждому признаку также были вычислены средние значения и коэффициенты вариации (табл. 8). Высокая вариация характерна для высоты стебля и ширины листьев. Средние показатели изменчивости выявлены при измерении длины листовой пластинки.

На основе проведенных измерений и с учетом анализа некоторых качественных признаков модельных особей (цвет листьев, повреждения, хлорозы и т.д.) можно присвоить им определенное жизненное состояние, или класс виталитета. Растения каждого класса виталитета (жизненности) выполняют в популяции различные функции.

Особи первого уровня характеризуются развитыми вегетативными и генеративными органами, полным онтогенезом, имеют высокий жизненный потенциал, значительно превосходят другие по биоморфологическим показателям. Второй уровень включает растения со средним развитием всех признаков. Они, как правило, составляют основную часть ценопопуляции и проходят полный онтогенез, однако он может быть сокращенным при угнетающем воздействии биотических и абиотических факторов. К третьему уровню относятся угнетенные слабые особи, уступающие по всем параметрам первым группам (Ильина, 2007в). Жизненность каждой отдельной особи определяет жизненность популяции в целом (Ермакова, 1976).

Все исследованные популяции васильков в Заволжье имеют второй (средний) уровень виталитета. Большинство особей в них относятся ко второму уровню жизненности. Как показали исследования, высокий процент приходится на долю слабых растений в популяциях василька сумского, что свидетельствует о низкой жизненность популяций вида в целом.

Одной из основных характеристик любой ценопопуляции является пространственная структура, определяющая во многом и другие ее особенности (Ценопопуляции растений, 1976; Жукова, 1995; Ильина, 2007в). Пространственная структура является основополагающим звеном в последовательной цепи стационарных исследований ценотических популяций растений. Точное ежегодное картирование позволяет определить общее число особей и изменение их размещения в це-нопопуляции, что позволяет составить мнение о стратегических особенностях вида, а также помогает выявить ход преобразований пространственной структуры. Чаще всего для изучения пространственной структуры цено-популяций используется метод решетки примыкающих квадратов, который считается наиболее эффективным. При картировании особей изучаются также показатели плотности их на исследуемой территории.

Пространственная структура популяций васильков сумского и русского характеризуется случайным распределением особей. Случайное размещение особей вида в фитоценозе свидетельствует о соответствии условий произрастания его экологической норме и об устойчивом положении в растительном сообществе (Ценопопуляции растений, 1976). Равноценным показателем может служить и равномерное размещение особей. Некоторые показатели, характеризующие пространственную структуру популяций модельных видов васильков, отражены в табл. 9 и 10.

Таблица 9. Пространственная структура популяций Centaureasumensis The spatial structure of Centaureasumensis populations

|

Местообитание |

Год |

Число особей на 1 м2 |

Число генеративных особей на 1 м2 |

Характер распределения особей |

|

Каменный дол, ЦП 1 |

2006 |

3,2 |

1,5 |

Групповой |

|

Каменный дол, ЦП 3 |

2008 |

11,9 |

5,6 |

Случайный |

|

Каменный дол, ЦП 4 |

2013 |

6,8 |

3,2 |

Случайный |

Таблица 10. Пространственная структура популяций Centaurearuthenica The spatial structure of Centaurearuthenica populations

|

Местообитание |

Год |

Число особей на 1 м2 |

Число генеративных особей на 1м2 |

Характер распределения особей |

|

Чубовская луговая степь, ЦП 1 |

2006 |

10,9 |

8,40 |

Случайный |

|

Чубовская луговая степь, ЦП 2 |

2008 |

2,16 |

1,84 |

Случайный |

|

Каменный дол, ЦП 3 |

2008 |

2,0 |

0,88 |

Случайный |

|

Шиланская гора, ЦП 4 |

2008 |

1,1 |

0,76 |

Случайный |

|

Каменный дол, ЦП 5 |

2013 |

2,1 |

1,15 |

Случайный |

Установлено, что в пределах стационарных участков особи C. sumensis располагаются друг от друга на расстоянии в среднем в 8-12 см. На 1 м2 приходится 1-29 особей. Плотность особей в ЦП 1 составила 3,2 экз./1 м2, число генеративных особей составляет 1,5 экз./1 м2. В ЦП 3 плотность популяции равна 11,0 экз./1 м2, число генеративных особей 5,6 на 1 м2. В ЦП 4 плотность популяции равна 6,8 экз./1 м2, число генеративных особей 3,2 на 1 м2.

Во время наблюдений было установлено, что тип размещения особей во всех популяциях C. ruthenica является случайным. В пределах стационарных участков особи располагаются друг от друга на расстоянии в среднем 20-25 см. На 1 м2 приходится 1-18 особей. Плотность популяций равна от 1 до 10,9 особей на 1 м2. Число генеративных особей на 1 м2 от 0,76 до 8,4.

Таким образом, важной чертой структуры ценопопуляций является неоднородность состава популяционных локусов. Она возни- кает в результате асинхронного развития разных участков, связанного с неравномерностью возобновления особей на них, неодинаковыми темпами развития и отмирания растений, неоднородностью экотопических, фи-тоценотических и биоценотических условий существования.

В изученных местообитаниях C. sumensis произрастает в составе полынково-ковылковых, солонечниково-ковылковых и солонечниково-красивейшековыльных сообществах на южных, юго-западных и юговосточных склонах крутизной до 25°. Общее проективное покрытие почвы травостоем составляет около 50-60%, покрытие модельным видом невелико и составляет лишь 3-4 %.

C. ruthenica зарегистрирован в составе со-лонечниковых, копеечниково-перистоковыльных, перистоковыльнобогаторазнотравных и тырсово-типчаковых сообществах на плато водоразделов, а также на склонах южной и близких к ней экспозиций крутизной до 40°.

Изучение особенностей развития, структуры и динамических тенденций ценопопуля-ций позволило определить тип жизненной стратегии васильков. Жизненная стратегия растений зависит от комплекса различных факторов – продолжительности жизненного цикла, поливариантности онтогенеза, онтогенетического состояния конкретной особи, а также надземной и подземной биомассы, общей площади популяции и размеров изучаемой ценотической популяции, семенной продуктивности, способа самоподдержания и других видовых и популяционных особенностей (Миркин, 1985; Ильина, 2006, 2007в). Реально стратегия жизни у растений реализуется на уровне популяций, для которых свойственны вторичные типы стратегий, характеризующиеся комбинацией свойств и черт первичных. Стратегии редко проявляются в чистом виде, для видов более свойственны переходы между первичными типами, которые называют вторичными, или смешанными (Миркин, Розенберг, 1983; Миркин, 1985).

C. ruthenicaимеет К-стратегию, т.е. является виолентом. Он достаточно конкурент- носпособен, по-видимому, обладает аллелопатическим воздействием на растущие рядом виды, так как вокруг его особей, особенно зрелых генеративных, образуется кольцо шириной в несколько сантиметров свободное от других растений. В то же время в пределах каудексов разновозрастных особей василька встречено довольно много особей прегенера-тивного периода большого числа степных видов.

C. sumensis обладает смешанной SL-K-стратегией. На первый план выходят пати-ентные черты. В большинстве случаев он произрастает на оголенных почвах, но способен выдерживать ценотический стресс со стороны конкурентов в низкотравных сообществах со средним проективным покрытием.

При выявлении жизненной стратегии представителей важным аспектом является определение репродуктивной активности, особенностей всхожести семян и выживаемости проростков. Для определения всхожести семян и способов ее увеличения была проведена серия опытов. Семена хранились в бумажных пакетах и перед опытом не замачивались. Проращивались семена в чашках Петри на ложе из фильтровальной бумаги, помещенной на слой гигроскопичной ваты. Повторность трехкратная, по 25 семян в опыте. Энергию прорастания семян высчитывали за 7 дней (Сацыперова, 1993).

В лабораторных условиях использованы следующие варианты опытов: механическое воздействие, температурное воздействие (заморозка), воздействие растительными вытяжками (сок алоэ). Обязательно закладывался контрольный опыт. Во всех случаях учитывались энергия прорастания и абсолютная всхожесть семян.

Семена C. ruthenica были собраны летом 2006-2008 гг. на территории памятника природы Чубовская луговая степь, а также в окрестностях аула Казахского [Кинельский р-н] (табл. 11).

Семена, собранные в окрестностях аула Казахского, хранились в течение 9 месяцев. В контрольном опыте и при добавлении сока алоэ абсолютная всхожесть семян практически равна и составила 20,0 и 21,3% соответственно. При механическом воздействии на семена C. ruthenicaабсолютная всхожесть увеличивается лишь до 24%. Энергия прораста- ния совпадает с показателем абсолютной всхожести в контрольном опыте, а при различных видах воздействия прорастание семян продолжается дольше 7 суток.

Таблица 11. Влияние длительного хранения на прорастание семян Centaurearuthenica

The effect of long-term storage on seed germination of Centaurearuthenica

|

Всхожесть семян |

Вариант опыта |

||

|

Контроль, |

Мех. воздействие |

Сок алоэ |

|

|

Энергия прорастания, % |

20,0 |

22,6 |

21,3 |

|

Абсолютная всхожесть, % |

20.0 |

24,0 |

22,6 |

В следующей серии опытов применялся другой способ воздействия на семена: кроме контрольного опыта и варианта при воздействии растительными вытяжками [сок алое] использовалось температурное влияние [заморозка] (табл. 12).

Семена C. ruthenicaбыли собраны на территории памятника природы Чубовская луговая степь (Кинельский р-н) 28.07.2007 г. Время хранения семян составило 3 месяца, а в случае с длительной заморозкой – 6 месяцев. В контрольном опыте проросло 88% семян. Наибольший процент всхожести (90,7%) наблюдается при действии на семена соком алоэ, содержащим биологически активные вещества. При замораживании семян в течение суток проросло 81,3% семян. Значительно меньший процент всхожести (20%) наблюдался в опыте с длительной заморозкой семян. Вероятно, это служит свидетельством того, что в природе проростки появляются осенью того же года, так как невызревшие семена с недоразвитым зародышем чувствительны к низким температурам.

В третьей серии опытов использовались семена того же места и времени сбора, что и во второй, но срок их хранения был более длительным и составил 1,5 года (табл. 13).

Таблица 12. Влияние хранения (3 месяца) на прорастание семян Centaurearuthenica

Effect of storage (3 months) on seed germination of Centaurearuthenica

|

Всхожесть семян |

Вариант опыта |

|||

|

Контроль |

Температурное воздействие |

Сок алоэ |

||

|

Заморозка |

||||

|

1 сутки |

3 месяца |

|||

|

Энергия прорастания, % |

88,0 |

81,3 |

18,7 |

90,7 |

|

Абс. всхожесть, % |

88,0 |

81,3 |

20,0 |

90,7 |

Таблица 13. Влияние хранения (1,5 года) на прорастание семян Centaurearuthenica

Effect of storage (1.5 years) on seed germination of Centaurearuthenica

|

Всхожесть семян |

Вариант опыта |

||

|

Контроль |

Заморозка (3 мес.) |

Сок алоэ |

|

|

Энергия прорастания, % |

41,3 |

45,3 |

42,7 |

|

Абсолютная всхожесть, % |

50,7 |

60,0 |

58,7 |

В контрольном опыте проросло 50,7% семян. Наибольший процент всхожести (60%) наблюдается в опыте с воздействием длительной заморозкой и при скарификации крупнозернистым песком (также 60%). Это свидетельствует о том, что низкие температуры стимулируют развитие зародыша в вызревших семенах, а в почве должен быть значительный банк семян. Таким образом, проростки могут появляться как осенью в год образования, так и в последующие годы. Несколько меньший процент всхожести (58,7%) определился при воздействии на семена соком алоэ. В любом случае, при хранении семян свыше 1 года (что соответствует срокам прорастания семян в природе на последующий год (и далее) после их образования), воздействие растительных вытяжек и низких температур стимулируют прорастание семян.

Centaurea ruthenica и C. sumensis , являясь типичными представителями степной флоры, широко распространены в Самарской области и способны реагировать на изменения условий местообитаний, что отражается на структуре их популяций. Определение закономерностей изменения этой структуры может служить для выработки критериев оперативной оценки состояния природных комплексов с участием васильков. На основе определения онтогенетических состояний в большом жизненном цикле васильков выделены четыре онтогенетических периода – латентный, виргинильный, генеративный и сенильный. Продолжительность онтогенеза модельных видов в природе, по-видимому, может превышать 20 лет. Базовые онтогенетические спектры ценопопуляций являются полночленными. Рассчитанные индексы онтогенетической структуры показывают, что исследованные популяции C. sumensis отно-

Список литературы Структура и современное состояние ценопопуляций C entaurea ruthenica Lam. и C . sumensis Kalen. в Самарской области

- Былова А.М. Некоторые биологические особенности василька русского. Успехи экологической морфологии растений и ее влияние на смежные науки. Межвуз. Сб. науч. тр./Под общ. ред. проф. А.Г. Еленевского. М: Прометей. МГПУ им. В.И. Ленина, 1994, с. 71-72.

- Воронцова Л.И., Заугольнова Л.Б. О подходах к изучению ценопопуляций растений. Бот. журн., 1979, т. 61, № 9, с. 1296-1306.

- Головенкина И.А., Файзуллина С.Я., Жукова Л.А. Онтогенез василька сумского (Centaurea sumensis Kalen.). Онтогенетический атлас лекарственных растений. Йошкар-Ола: МарГУ, 2000, с. 169-179.

- Ермакова И.М. Жизненность ценопопуляций и методы ее определения. Ценопопуляции растений. М.: Наука, 1976, с. 92-105.

- Жмудь Е.В., Елисафенко Т.В., Верхозина А.В., Кривенко Д.А., Звягина Н.С., Дорогина О.В. Состояние популяции эндемичного вида Astragalus olchonensis (Fabaceae) на острове Ольхон (Байкал). Бот. журн., 2011, т. 96, № 2, с. 245-255.