Структура и субъекты системы социального обслуживания семей с детьми

Автор: Ивашкина Юлия Юрьевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 3 (83), 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - исследование функциональных элементов и особенностей региональной структуры системы социального обслуживания семей с детьми в Санкт-Петербурге, выявление и систематизация проблем, анализ функционирования, разработка комплекса рекомендаций по развитию и повышению эффективности. На базе анализа и обобщения данных статистической информации, данных ежегодного мониторинга и контент-анализа официальных документов выделены основные субъекты и особенности структуры системы социального обслуживания семей с детьми Санкт-Петербурга. Они включают двухуровневую структуру исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми с частично децентрализованной системой управления, разнообразие видов государственных учреждений, структурную диспропорцию, которая препятствует доступности определенных видов услуг по социальному обслуживанию в различных районах города для семей с детьми, несбалансированную внутреннюю организационную структуру государственных учреждений. Анализ на региональном уровне показал особенности развития и значительные противоречия современного положения системы социального обслуживания семей с детьми. Автором сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию практической деятельности региональной системы. Актуальной на современном этапе является разработка механизмов, позволяющих при планировании социальных услуг для семей с детьми учитывать их численность, нуждаемость в услугах и специфику районов города, сохраняя разнообразие видов учреждений. Усиление роли нормативного правового регулирования и стандартизации на всех системных уровнях социального обслуживания семей с детьми, внедрение грамотного сочетания централизации и более гибких адаптивных форм управления, гармонизация внутренней организационной структуры учреждений существенно повлияют на укрепление региональной системы. Гибкое сочетание территориального принципа обслуживания со специализацией отдельных подразделений или специалистов и активное вовлечение в процесс социального обслуживания негосударственного сектора позволят повысить качество социальных услуг. Немаловажной остается дальнейшая разработка механизмов повышения профессионального уровня специалистов, роста престижности и значимости социального обслуживания семей с детьми в профессиональной и клиентской среде.

Семья, социальное обслуживание семей с детьми, центр социальной помощи семье и детям, децентрализация, государственные учреждения социального обслуживания, негосударственные некоммерческие организации

Короткий адрес: https://sciup.org/147111363

IDR: 147111363 | УДК: 364.012

Текст научной статьи Структура и субъекты системы социального обслуживания семей с детьми

ИВАШКИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА начальник отдела методической и информационной работы в сфере социального обслуживания семей и детей

Цель статьи – исследование функциональных элементов и особенностей региональной структуры системы социального обслуживания семей с детьми в Санкт-Петербурге, выявление и систематизация проблем, анализ функционирования, разработка комплекса рекомендаций по развитию и повышению эффективности. На базе анализа и обобщения данных статистической информации, данных ежегодного мониторинга и контент-анализа официальных документов выделены основные субъекты и особенности структуры системы социального обслуживания семей с детьми Санкт-Петербурга. Они включают двухуровневую структуру исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми с частично децентрализованной системой управления, разнообразие видов государственных учреждений, структурную диспропорцию, которая препятствует доступности определенных видов услуг по социальному обслуживанию в различных районах города для семей с детьми, несбалансированную внутреннюю организационную структуру государственных учреждений. Анализ на региональном уровне показал особенности развития и значительные противоречия современного положения системы социального обслуживания семей с детьми. Автором сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию практической деятельности региональной системы. Актуальной на современном этапе является разработка механизмов, позволяющих при планировании социальных услуг для семей с детьми учитывать их численность, нуждаемость в услугах и специфику районов города, сохраняя разнообразие видов учреждений. Усиление роли нормативного правового регулирования и стандартизации на всех системных уровнях социального обслуживания семей с детьми, внедрение грамотного сочетания централизации и более гибких адаптивных форм управления, гармонизация внутренней организационной структуры учреждений существенно повлияют на укрепление региональной системы. Гибкое сочетание территориального принципа обслуживания со специализацией отдельных подразделений или специалистов и активное вовлечение в процесс социального обслуживания негосударственного сектора позволят повысить качество социальных услуг. Немаловажной остается дальнейшая разработка механизмов повышения профессионального уровня специалистов, роста престижности и значимости социального обслуживания семей с детьми в профессиональной и клиентской среде.

Семья, социальное обслуживание семей с детьми, центр социальной помощи семье и детям, децентрализация, государственные учреждения социального обслуживания, негосударственные некоммерческие организации.

Реформирование социального обслуживания в России, начатое в 2015 году, способствует повышению научного интереса к продолжению изучения его сущностного содержания, места и роли в социальной сфере, поиску путей повышения эффективности деятельности.

Рассматривая социальное обслуживание семей с детьми в качестве подсистемы социального обслуживания населения и существенной составляющей семейной политики государства, следует отметить, что содержание данного понятия не определено и находится в процессе научной разработки, испытывая дефицит в понимании своего места и роли в социальной сфере.

В научной и учебной литературе, нормативных правовых документах и в практической деятельности продолжается поиск сущности понятий «социальное обслуживание», «социальная защита», «социальная поддержка», «социальная помощь», «социальное обеспечение», которые наполняются различным содержанием, расширяющим или сужающим их границы, отражающим их взаимопроникновение и пересечение. Следует отметить многообразие подходов.

По мнению большинства российских исследователей (А.Н. Воронов [7, с. 305], Н.Н. Дорошенко [12, с. 980], Л.М. Ко-чьян [14, с. 48], Е.Н. Тимошина [22, с. 22], Л.В. Топчий и др.), социальное обслуживание рассматривается в качестве подсистемы социальной защиты и социальной политики. При этом И.В. Малофеев [15, с. 116], Л.В. Топчий [23, с. 19], Л.М. Кочьян

[14, с. 46] видят в социальном обслуживании одну из парадигм социальной работы и организационную форму этого вида социальной деятельности, а Ю.В. Вавилина и Е.Н. Васильева – ведущий субъект социальной работы [6, с. 58].

Другого подхода придерживаются М.Л. Захаров [13], М.В. Фирсов И.В. На-местникова, Е.Г. Студенова [27, с. 119], В.А. Торлопов [24, с. 108], Г.В. Черкасская [30, с. 17] и др., относя социальное обслуживание к одной из составных частей социального обеспечения.

Противоположное мнение высказывают П.Д. Павленок [21, с. 46], М.Г. Чельцова [29, с. 50], считая социальное обеспечение составной частью социального обслуживания, которое образует комплекс мер по оказанию социальной помощи нуждающимся и является одним из видов (направлений) или объектов социальной работы.

Ряд авторов включают социальное обслуживание в сферу услуг, сервисологию, понимая его как часть социально-сервисной системы или социальный сервис (от англ. service - оказание услуг, обслуживание [26, с. 948]; social services – социальное обслуживание, социальная служба), по сути, являющийся непроизводственным сектором экономики, осуществляющим обслуживание населения.

Е.И. Хубулури объединяет социальную защиту и социальное обслуживание в единое целое [28, с. 20]. Многие авторы, исследуя различные аспекты социальной политики, социальной помощи или социальной работы, вовсе не упоминают о социальном обслуживании.

Анализируя российскую практику, можно отметить, что социальное обслуживание является подсистемой социальной защиты населения. Социальная защита населения, в узком смысле, осуществляется через систему социального страхования и через социальную поддержку граждан. При этом социальное страхование приоритетно использует для реализации социальных гарантий граждан механизмы обязательного страхования. В свою очередь социальная поддержка граждан реализуется государственными (муниципальными) органами и финансируется из бюджетов различных уровней путем предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде денежных выплат, натуральной помощи, финансирования расходов, связанных с предоставлением услуг и товаров [25, с. 10], а также путем осуществления социального обслуживания граждан.

Таким образом, социальное обслуживание семей с детьми следует отнести одновременно к подсистеме социального обслуживания граждан, социальной поддержки семей с детьми, социальной защиты семей с детьми, а также к существенной составляющей семейной политики государства и дать следующее определение понятию. Социальное обслуживание семей с детьми – специфическая социальная деятельность, направленная на расширение возможностей семьи самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, на содействие устойчивому функционированию семьи и эффективному исполнению семьей функций воспитания и социализации детей.

Системными уровнями социального обслуживания семей с детьми являются национальный, региональный и муниципальный уровни. К объектам относятся различные по типу и составу семьи (семейные структуры) с несовершеннолет- ними детьми. Субъектами социального обслуживания семей с детьми служат организации, осуществляющие социальное обслуживание (государственные и негосударственные некоммерческие и коммерческие, а также индивидуальные предприниматели), которые составляют его инфраструктуру, обеспечивающую функционирование системы, включая управленческие элементы и работников указанных организаций.

Цель статьи – исследование функциональных элементов и особенностей региональной структуры системы социального обслуживания семей с детьми в Санкт-Петербурге, выявление и систематизация проблем, анализ функционирования, разработка комплекса рекомендаций по развитию и повышению эффективности.

Социологический анализ с точки зрения системного подхода предполагает выделение и определение комплекса основных элементов системы, изучение структуры, свойств и функций, рассмотрение системообразующих факторов и связей внутри системы, определение ее границ и взаимосвязей с другими системами и окружающей средой.

По мнению И.В. Малофеева, целесообразнее исходить из того, что социальное обслуживание как система характеризуется не просто суммой учреждений с динамикой их развития на определенных территориях РФ, а совокупностью ряда составляющих. Среди них – порядок взаимодействия органов и учреждений социального обслуживания и межведомственная взаимосвязь, определенный способ устройства региональной упорядоченной совокупности учреждений, объединенных общими целями, задачами, функциями, финансово-экономическое и материально-техническое, научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности учреждений, соотнесение усилий, направленных на становление социальных служб, и полученных результатов оказания социальных услуг [15, с. 103].

В ходе исследования проведен анализ и обобщение данных статистической информации, данных ежегодного мониторинга, а также контент-анализ официальных документальных источников, включая отчетные и нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность системы социального обслуживания на федеральном и региональном уровнях.

Основными структурными элементами системы социального обслуживания семей с детьми в Санкт-Петербурге являются 69 государственных учреждений различных видов. Некоммерческие негосударственные социально ориентированные организации осуществляют социальное обслуживание семей с детьми, но имеют незначительный охват клиентов. О коммерческих организациях, а также частных предпринимателях, оказывающих социальные услуги семьям с детьми, официальная информация отсутствует, исследования их деятельности в Санкт-Петербурге не проводились. Поэтому сосредоточимся на исследовании структуры государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание семей с детьми в Санкт-Петербурге, которое выявило следующие особенности:

– двухуровневая структура исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми с частично децентрализованным управлением;

– разнообразие видов государственных учреждений социального обслуживания;

– диспропорция сети государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми, которая препятствует доступности для семей с детьми определенных видов услуг по социальному обслуживанию в различных районах города;

– несбалансированная внутренняя организационная структура государственных учреждений социального обслуживания.

Рассмотрим подробнее каждую из них.

Двухуровневая структура исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми с частично децентрализованным управлением.

В результате административной и бюджетной реформ первого десятилетия XXI века социальное обслуживание было частично децентрализовано. Ряд полномочий – правовое регулирование, организация социального обслуживания, координация деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, и финансирование – были переданы на региональный уровень, которому на современном этапе отведена ключевая роль.

В Санкт-Петербурге сформировалась двухуровневая – на городском и районном уровнях – структура исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми. На муниципальном уровне данная деятельность практически отсутствует, поскольку не относится к вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований. Однако органы местного самоуправления наделены отдельными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи. Также они могут создавать муниципальные учреждения, разрабатывать и реализовывать муниципальные социальные программы, организовывать праздничные, досуговые и зрелищные мероприятия [18]. Поэтому в ряде муниципальных образований по инициативе депутатов предоставляются отдельные социальные услуги семьям и детям, но это не носит массового характера.

Управление системой социального обслуживания на городском уровне имеет децентрализованный характер, где субъектами управления являются исполнительные органы государственной власти: Правительство Санкт-Петербурга, вице-губернатор, курирующий вопросы социального обслуживания, Комитет по социальной политике, который осуществляет координацию деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта РФ в сфере социальной защиты населения, а также организаций, осуществляющих социальное обслуживание [20], и администрации районов (18 районов).

Одновременно Комитет по социальной политике и администрации районов осуществляют полномочия учредителя в отношении находящихся в их ведении государственных учреждений (10 учреждений социального обслуживания семей с детьми городского уровня, подведомственных Комитету по социальной политике, и 59 учреждений районного уровня, подведомственных администрациям районов). Указанные исполнительные органы государственной власти формируют и утверждают государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), осуществляют финансовое обеспечение его выполнения, а также контроль за их деятельностью. Для осуществления данных полномочий выстроена централизованная система управления, использующая, как правило, линейную или линейно-функциональную (вертикальную) структуру, действующую через отделы социальной защиты населения районных администраций, имеющих специализированные структурные подразделения по вопросам социальной защиты семей и детей.

Таким образом, на городском уровне Комитет по социальной политике играет роль координатора, а на районном уровне каждая районная администрация организует процесс социального обслуживания семей с детьми самостоятельно, исходя из имеющихся в районе ресурсов и собственного понимания сущности данной деятельности. При этом Комитет по социальной политике обладает полифункциональностью, то есть сочетает две функции: координатора на городском уровне и одновременно управляющего для подведомственных ему учреждений.

В таких условиях важнейшую роль для сохранения целостности общегородской системы социального обслуживания семей с детьми играют нормативное регулирование, структурная и функциональная стандартизация, методическое обеспечение.

Сравнивая характеристики сети государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми с 2005 годом, следует отметить, что за 10 лет сеть учреждений значительно расширилась, поскольку в конце 2005 года в городе функционировало 39 государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми (15 – городских и 24 – районных). При этом существенно увеличилось число учреждений районного уровня, а ряд городских учреждений были переданы в ведение районных администраций [1, с. 272].

Разнообразие видов государственных учреждений социального обслуживания.

Санкт-Петербург отличается достаточным разнообразием видов государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми, где представлены 9 видов учреждений.

На районном уровне функционируют «типовые» виды учреждений, что дает клиентам возможность получать определенные услуги приближенно к месту их проживания, это:

– 16 центров социальной помощи семье и детям;

– 5 комплексных центров социального обслуживания населения, имеющих подразделения по обслуживанию семей с детьми;

– 14 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов;

– 8 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;

– 16 центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (переданы в систему социального обслуживания с 1 января 2015 года).

На городском уровне функционируют узкоспециализированные учреждения:

– 2 социальных приюта для детей;

– 4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии;

– центр помощи семье и детям;

– кризисный центр помощи женщинам.

Эти государственные учреждения оказывают услуги определенным категориям семей и детей. Также они осуществляют деятельность в области специализированных услуг, таких как

-

- социальный приют для детей «Транзит» оказывает помощь детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, оказавшимся в социально опасном положении, без сопровождения взрослых и нуждающихся в экстренной социальной помощи, в том числе детям из других регионов РФ и иностранным гражданам;

-

- социальный приют для детей «Ребенок в опасности» специализируется на работе с детьми, пережившими различные формы насилия, и их семьями;

-

- кризисный центр помощи женщинам с отделением «Маленькая мама» оказывает помощь женщинам, подвергшимся насилию, в том числе имеющим детей;

-

- центр помощи семье и детям осуществляет подготовку желающих принять на воспитание детей, оставшихся

без попечения родителей, и оказывает правовую, психологическую, информационную помощь семьям, принявшим детей на воспитание в свои семьи.

На городском уровне также функционирует учреждение, осуществляющее аналитическую и методическую работу в сфере социального обслуживания, – городской информационно-методический центр «Семья», перепрофилированный под данный вид деятельности в 2012 году.

Наличие учреждений различных видов положительно сказывается на характере предоставляемых услуг, разнообразии подходов и возможностях обслуживать различные категории семей и детей с учетом их специфики.

Если в 2005 году районная сеть государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание семей с детьми, преимущественно была представлена многопрофильными учреждениями, центрами социального обслуживания, имеющими соответствующие подразделения для оказания услуг семьям и детям, в том числе детям-инвалидам [1, с. 280], то в последующее десятилетие получили развитие профильные учреждения. Наиболее интенсивно в последние годы развивались центры социальной помощи семье и детям (в 2005 году функционировал только один такой центр, а в 2015 году – 16) и центры реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (в 2005 году их было 3, в 2015 – 14). Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних были переданы с городского на районный уровень. В 2014 году организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бывшие образовательные учреждения – детские дома – включены в систему социального обслуживания.

Диспропорция в сети государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми, которая препятствует доступности для семей с детьми определенных видов услуг по социальному обслу- живанию в различных районах города, очевидна. При достаточно большом разнообразии видов учреждений районная сеть государственных учреждений социального обслуживания характеризуется диспропорцией и создана без учета численности семей с детьми в районе в целом и по отдельным категориям, без изучения их нуждаемости в получении социальных услуг, специфики районов города (географическое месторасположение, состав населения, структура занятости населения, инфраструктура организаций для детей и семей, специфика социальных проблем семей с детьми на определенных территориях и т. д.).

Эта особенность была выявлена еще в ходе социологического исследования, проведенного в 2005 году. По мнению экспертов, в городе и районах отсутствовала разветвленная сеть специализированных учреждений, учитывающих потребности клиентов из разных социальных групп, дифференцированных по социально-демографическим признакам и типам трудных жизненных ситуаций [5, с. 405].

Отмеченная характерная черта продолжает сохраняться в настоящее время. Управленческими структурами по-прежнему не учитывается прогноз изменений в численности детского населения (числа семей с детьми) в разрезе районов как на ближайшие 5 – 10 лет, так и на более долгосрочные периоды. Также не принимается во внимание оценка количественных изменений по определенным категориям семей и их потребностей в социальных услугах. Все это не позволяет государственным учреждениям социального обслуживания семей с детьми гибко и оперативно реагировать на эти изменения.

Например, массовое строительство социального жилья в определенных районах города и переселение в него большого числа социально уязвимых групп населения

(из коммунальных квартир, выпускники организаций для детей-сирот, многодетные семьи, инвалиды и т. д.) существенно меняет количество семей (детей), нуждающихся в социальном обслуживании, но практически не влияет на изменение штатной численности специалистов и структуры социальных служб, что, естественно, сказывается на качестве оказываемых услуг. Например, в Красносельском районе массовое заселение в новые дома лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет привело к значительному увеличению числа обслуживаемых с 94 человек в 2013 году до 420 в 2014 году [2, с. 451]. Дальнейшее заселение указанной категории граждан будет требовать увеличения в районе специалистов, оказывающих им услуги, иначе вся помощь сведется к формальному обследованию условий проживания.

Соответственно, можно отметить неравномерную доступность для семей с детьми определенных видов услуг по социальному обслуживанию в различных районах города. На снижение уровня доступности бесплатных услуг, оказываемых населению учреждениями социального обслуживания, указывают А.Р. Бат-чаев и Б.С. Жихаревич [3, с. 69], что фактически подтверждается существенными различиями в численности подразделений, оказывающих социальные услуги семьям с детьми, кадровом потенциале и материально-технической оснащенности государственных учреждений в разных районах. Некоторые показатели в разрезе административных районов представлены в таблице 1 и на рисунке .

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить несоответствие между потребностью в социальных услугах и оснащенностью государственных учреждений площадями, кадровыми ресурсами для их оказания. Например, соотношение количества специалистов учреждений социального

Таблица 1. Соотношение численности детей, оснащенности персоналом и помещениями государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми в разрезе районов по состоянию на 01.01.2015

|

Наименование района |

Число детей в районе, чел. |

Число учреждений социального обслуживания семей с детьми на территории района, ед. |

Число подразделений для социального обслуживания семей с детьми, ед. |

Число основного персонала в учреждениях социального обслуживания семей с детьми, чел. |

Площадь помещений районных учреждений (отделений) социального обслуживания семей с детьми, м2 |

|

Фрунзенский |

89 938 |

3 |

21 |

133 |

3 702,4 |

|

Приморский |

79 479 |

2 |

23 |

119 |

3 965,6 |

|

Невский |

78 196 |

3 |

26 |

328 |

11 841,2 |

|

Калининский |

77 799 |

2 |

25 |

318 |

8 682,8 |

|

Выборгский |

64 588 |

2 |

20 |

146 |

3 844,0 |

|

Красносельский |

57 937 |

1 |

19 |

115 |

3 362,7 |

|

Красногвардейский |

54 340 |

3 |

26 |

140 |

3 131,4 |

|

Кировский |

51 813 |

3 |

29 |

250 |

5 832,2 |

|

Московский |

43 517 |

3 |

23 |

102 |

2 929,0 |

|

Центральный |

30 931 |

2 |

27 |

158 |

5 081,5 |

|

Колпинский |

31 620 |

3 |

17 |

60 |

5 196,4 |

|

Пушкинский |

30 982 |

2 |

15 |

90 |

2 449,7 |

|

Василеостровский |

30 653 |

3 |

24 |

164 |

3 288,7 |

|

Адмиралтейский |

23 518 |

3 |

30 |

266 |

3 536,3 |

|

Петродворцовый |

20 078 |

2 |

21 |

91 |

3 573,2 |

|

Петроградский |

18 820 |

2 |

17 |

60 |

1 666,7 |

|

Курортный |

9 801 |

1 |

15 |

62 |

1 879,4 |

|

Кронштадтский |

7 324 |

2 |

16 |

68 |

3 218,8 |

|

Источник: Рассчитано по данным, предоставленным районными администрациями Санкт-Петербурга в СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» для подготовки доклада о положении детей и семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге, за 2014 год. Данные приведены без учета центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые реорганизованы из детских домов и переданы в систему социального обслуживания с 1 января 2015 года и фактически работу с семьями с детьми пока не осуществляют. |

|||||

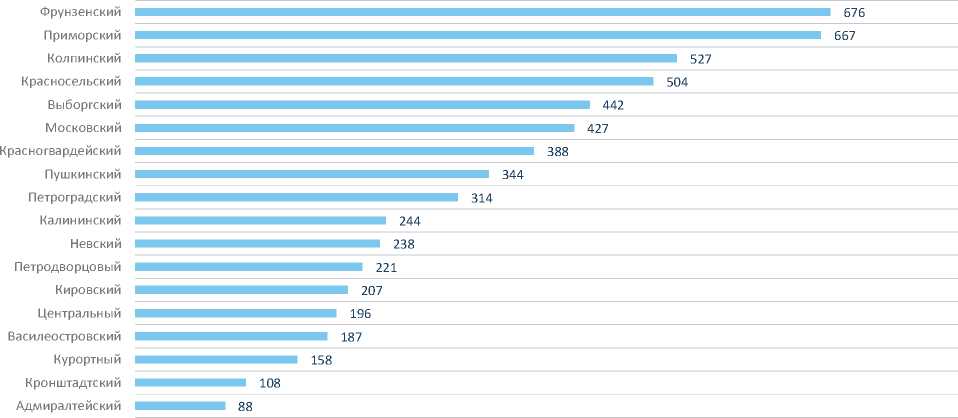

Рис. Число детей на одного специалиста учреждения социального обслуживания семей с детьми в районах Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2015

Источник: Рассчитано по данным, предоставленным районными администрациями Санкт-Петербурга в СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» для подготовки доклада о положении детей и семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге, за 2014 год. Данные приведены без учета центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые реорганизованы из детских домов и переданы в систему социального обслуживания с 1 января 2015 года и фактически работу с семьями с детьми пока не осуществляют.

обслуживания семей с детьми и численности детей, проживающих в районе, различается в районах более чем в 7 раз (см. рисунок) – от 88 до 676 несовершеннолетних на одного специалиста учреждения.

Отрицательно сказывается отсутствие структурных стандартов, регламентирующих:

– число специалистов определенных должностей в зависимости от численности детей или семей определенных категорий, нуждающихся в социальных услугах;

– необходимый объем площади в учреждениях социального обслуживания и наличие помещений, предназначенных для определенных видов услуг (кабинеты индивидуальной работы, кабинеты групповой работы, помещения для занятий с детьми различного возраста, игровые пространства, актовые и физкультурные залы, кабинеты для специалистов и т. д.);

– требования к материально-техническому оснащению данных помещений.

Это приводит к невозможности гарантировать семьям и детям разных районов аналогичное качество оказываемых услуг.

Организационные структуры государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми отличаются несбалансированностью и представляют собой различные сочетания линейно-штабной, линейно-функциональной или дивизиональной структур с высокой степенью централизации управления, что влечет за собой слабость и недостаточную развитость горизонтальных связей и профессиональных взаимодействий между специалистами различных подразделений.

Подразделения, функционирующие в учреждениях, созданы исходя из разных классификационных признаков, что влечет за собой пересечение некоторых функций и одновременно отсутствие необходимых. Это можно проследить, проведя анализ наименований структурных подразделений, которые оказывают услу- ги семьям с детьми одновременно в соответствии с:

– территориальным признаком (за подразделениями или специалистами закреплены территории обслуживания (участки) по муниципальным округам, микрорайонам или территориальным участкам полиции);

– видами услуг (отделение приема и консультаций граждан, отделение психолого-педагогической помощи, отделение адаптивной физической культуры, отделение социально-правовой помощи, отделение домашнего сопровождения и социального патронажа, социально-трудовое отделение, отделение социально-медицинского сопровождения и т. д.);

– формами обслуживания (отделение дневного пребывания несовершеннолетних, стационарное отделение, отделение временного проживания для инвалидов с ограниченными умственными возможностями, социальная гостиница для несовершеннолетних и т. д.);

– категориями обслуживаемых клиентов (отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отделение сопровождения семей с детьми, лишенными родительской опеки, отделение социального сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот, специализированное отделение социального сопровождения граждан, зависимых от химических веществ, отделение социальной защиты одиноких отцов);

– определенными функциями (отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних и т. д.).

Правительство города стимулировало создание «типовых» подразделений для определенных видов учреждений социального обслуживания в каждом районе. Но районная администрация могла создавать те подразделения, которые наиболее востребованы на территории района. Например, для центров социальной помощи семье и детям «типовыми» подразделениями являются отделение приема и консультаций граждан (18 ед.), отделение дневного пребывания несовершеннолетних (31 ед.), отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (28 ед.), отделение психолого-педагогической помощи (20 ед.), отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (26 ед.). Эти отделения имеются практически во всех районах, но численность специалистов в них не зависит от числа проживающих на территории района семей и от их нуждаемости в тех или иных услугах.

Также в районных центрах созданы «нетиповые» подразделения, например, отделение сопровождения семей с детьми, лишенными родительской опеки, отделение социального сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот, отделение социальной помощи семьям мигрантов, отделение социальной защиты одиноких отцов, служба сопровождения ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних матерей, отделение социального сопровождения семей с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений, отделение экстренной психологической помощи, отделение реабилитации детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем, отделение сопровождения семей с детьми, социально-информационное бюро и другие.

По данным на 01.01.2015, представленным в аналитических материалах о положении детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге за 2014 год, в 69 государственных учреждениях социального обслуживания семей с детьми функционировали 434 различных подразделений [2, c. 326], тогда как к концу 2005 года насчитывалось 97 подразделе- ний, оказывающих социальные услуги семьям и детям [1, с. 291].

Субъектами системы социального обслуживания семей с детьми также являются работники организаций социального обслуживания, численность которых (не включая административно-хозяйственный аппарат) по состоянию на 01.01.2015 составляет 4 267 человек [2, с. 400]. Должности специалистов по социальной работе занимали 980 человек, что составляет примерно 23% от числа специалистов, работающих в системе, педагогических работников – 1 282 человека, психологов – 255 человек. За десятилетие численность работников в учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание семей с детьми, увеличилась в 2,3 раза (на конец 2005 года она составляла 2 745 человек, из них 1 795 относились к категории специалистов) [1, с. 272].

При этом отмечается достаточно низкий уровень профессионального образования среди специалистов по социальной работе. Доля специалистов по социальной работе, имеющих высшее профильное профессиональное образование, в 2014 году составляла 22,7% [2, с. 401]. Требования профессионального стандарта для выполнения трудовых функций специалиста по социальной работе предусматривают высшее (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное образование либо профессиональную переподготовку в соответствии с профилем деятельности [19, с. 19]. Социологическое исследование, проведенное в 2005 году, выявило аналогичные проблемы: недостаточность квалифицированных кадров в городских социальных службах и отсутствие системы постоянного повышения квалификации кадров [5, с. 406].

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге возможность получения квалификационных категорий в результате прохождения аттестации сотрудниками государствен- ных социальных служб предусмотрена с 2009 года, по состоянию на 01.01.2015 доля сотрудников, имеющих квалификационные категории, от числа основного персонала сотрудников государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми составляет всего 37,4%. Наибольшее число имеющих квалификационные категории, наблюдается среди педагогических работников – 53,7% от числа всех педагогов, работающих в системе социального обслуживания семей с детьми. Среди руководителей всех уровней (директора, заместители директоров, руководители подразделений) 40,8% имеют квалификационные категории. Среди специалистов по социальной работе только 27,9% имеют квалификационные категории и среди психологов – 17,6%. Одновременно в системе наблюдается высокая текучесть кадров, среднее значение которой в 2014 году составило 20,11%. Этот феномен требует отдельного изучения, анализа факторов, оказывающих влияние на текучесть кадров [2, с. 402].

Поскольку аттестация является стимулом профессионального роста специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения и требует постоянного повышения квалификации, отмечается положительная тенденция увеличения числа специалистов, прошедших краткосрочные курсы повышения квалификации. Так, если в 2012 году повысили квалификацию 323 человека, то в 2013 году – 1 507 человек, а в 2014 году – 1 647 человек [2, с. 405]. Основным источником финансирования повышения квалификации являлись бюджетные средства.

Вышеуказанные ограничения системы приводят к трудностям, а зачастую и невозможности сосредоточить высокопрофессиональные кадры для выполнения отдельных, наиболее сложных работ и услуг, требующих более высокой квалификации.

Научно-методическое обеспечение деятельности системы социального обслуживания семей с детьми находится в стадии становления и имеет фрагментарный характер, не позволяющий на современном этапе систематизировать и объединить в целое разрозненные подходы, применяемые отдельными организациями социального обслуживания.

Анализ деятельности негосударственных некоммерческих организаций (далее – НКО) по социальному обслуживанию семей с детьми выходит за рамки данной статьи. Однако можно отметить наличие в Санкт-Петербурге более 50 НКО, оказывающих услуги семьям с детьми. Ряд организаций (около 10), накопив значительный опыт, трансформировались в ресурсные центры, не только оказывающие помощь определенным категориям семей, но и осуществляющие разработку, апробирование новых технологий, внедрение их в систему государственных учреждений и обучение специалистов. Большинство же НКО специализируются на определенных видах помощи отдельным категориям семей и имеют незначительный охват клиентов.

Преимущества НКО – в гибкости подходов, возможности создавать низкопороговые службы и оказывать более широкий спектр социальных услуг, чем предусмотрено государственными стандартами, оперативно откликаясь на нужды семей. При этом многие НКО работают в тесном сотрудничестве с государственными учреждениями социального обслуживания и имеют общих клиентов. В Санкт-Петербурге НКО имеют возможность получать государственные гранты и субсидии на оказание определенных видов услуг. Исследование 73 НКО, получивших государственную поддержку, проведенное в 2014 году центром развития некоммерческих организаций, показало, что 27 из участвовавших в исследовании НКО оказывают социальные услуги семьям с детьми. Важнейшим эффектом программ и проектов НКО, поддержанных государственными субсидиями в 2013 – 2014 гг., являлось повышение качества жизни, социализация, социальная адаптация и интеграция (инклюзия) благополучателей. Кроме того, эти программы позволили «разгрузить» государственные социальные учреждения, сократив при этом расходы на аналогичные (сходные) социальные услуги. Очевидно, что эффект от реализации государственных субсидий, как и других видов государственной поддержки НКО, имеет смысл рассматривать не столько в количественных социально-экономический показателях, сколько в качественных категориях, отражающих вклад в благополучие различных групп благополучателей [31, с. 44].

Смогут ли НКО в дальнейшем выступать в качестве поставщиков социальных услуг для семей с детьми без снижения возможностей оказывать уникальные специализированные услуги, не предусмотренные стандартами, пока остается неясным. Отсутствие мониторинга деятельности НКО по оказанию социальных услуг семьям с детьми в предыдущие периоды не позволяет сделать полноценный сравнительный анализ этих изменений.

Коммерческие организации и частные предприниматели, оказывающие социальные услуги семьям и детям, также никогда не учитывались в государственной статистике, и их влияние на данную сферу определить можно только путем проведения дополнительных исследований.

Таким образом, анализ на региональном уровне показал особенности развития и значительные противоречия современного положения системы социального обслуживания семей с детьми (табл. 2) .

Следует отметить, что аналогичные тенденции прослеживаются в системе социального обслуживания семей с детьми в целом в Российской Федерации. В 2014 году число учреждений социального обслуживания семьи и детей в субъектах Российской Федерации составило 3047 единиц [8, с. 252]. В большинстве регионов развита сеть учреждений областного, городского и муниципального уровней с преобладанием, в зависимости от специфики территорий, городских или муниципальных учреждений социального обслуживания семей и детей. Обще-

Таблица 2. Сравнительная характеристика функционирования системы социального обслуживания семей с детьми в Санкт-Петербурге

|

Содержательная характеристика |

2005 год |

2015 год |

|

Число государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми, ед. |

39 |

69 |

|

Число подразделений, оказывающих социальные услуги семьям с детьми, ед. |

97 |

434 |

|

Число работников организаций социального обслуживания (не включая административно-хозяйственный аппарат), чел. |

1 795 |

4 267 |

|

Нуждаемость в получении социальных услуг различных социальных групп семей с детьми |

частично изучалась* |

не изучалась |

|

Сеть государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми |

не сбалансирована |

не сбалансирована |

|

Структурные стандарты |

отсутствуют |

отсутствуют |

|

Функциональные стандарты |

отсутствуют |

разработаны |

|

Система постоянного повышения квалификации кадров |

отсутствует |

создана |

|

*В 2005 году исследовательской группой факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета проведено социологическое исследование «Оценка эффективности системы работы с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации» [4]. Источник: Составлено по данным, предоставленным районными администрациями Санкт-Петербурга в СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» для подготовки доклада о положении детей и семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге, за 2005 и 2014 годы. |

||

российская тенденция – снижение числа учреждений, связанное с мероприятиями по реструктуризации в целом сети учреждений социального обслуживания населения [8, с. 252]. Ряд регионов имеют двухуровневую структуру. Например, сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей Республики Карелия представлена на государственном уровне двумя учреждениями, на муниципальном уровне – 13 самостоятельными учреждениями и 24 отделениями в составе комплексных центров социального обслуживания населения [10, с. 92].

Однако некоторые регионы имеют централизованное управление учреждениями социального обслуживания. В Чеченской республике все учреждения социального обслуживания семей с детьми (14 ед.) подведомственны Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики [17]. В Самаре – 120 учреждений социального обслуживания семей и детей находятся в ведении Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области [16]. В ведении департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры находятся 23 учреждения социального обслуживания семьи и детей [9]. В Вологодской области отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения переданы органам местного самоуправления, социальное обслуживание детей и семей с детьми осуществляют 35 учреждений (отделений) [11, с. 79].

Сохраняется и разнообразие видов государственных учреждений социального обслуживания семей с детьми. По данным Государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей в Российской федерации за 2014 год, в России в общей сложности функционировали 699 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 375 центров соци- альной помощи семье и детям, 142 социальных приюта для детей и подростков, 248 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, 17 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 15 центров психолого-педагогической помощи населению, 2 центра экстренной психологической помощи по телефону, 1302 отделения по работе с семьей и детьми в центрах социального обслуживания населения, в том числе комплексных [8, с. 253].

Поскольку большая часть учреждений в Российской Федерации открывалась в соответствии с федеральными рекомендациями по их структуре, то несбалансированность внутренней организационной структуры государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семей с детьми очевидна. Однако требуют дополнительного изучения особенности структуры системы различных регионов и доступность для семей с детьми определенных видов услуг по социальному обслуживанию, что выходит за рамки данного исследования.

Для дальнейшего развития региональной системы и повышения ее эффективности можно предложить некоторые меры. Во-первых, разработать механизмы, позволяющие при планировании социальных услуг для семей с детьми учитывать численность семей с детьми в районах (в целом и по отдельным категориям), их нуждаемость в получении социальных услуг, специфику районов города (географическое месторасположение, состав населения, структура занятости населения, инфраструктура организаций для детей и семей, специфика социальных проблем семей с детьми на определенных территориях и т. д.). Это позволит постепенно преодолеть структурную диспропорцию сети государственных учреждений социального обслуживания и обеспечить равномерную доступность для семей с детьми определенных видов услуг по социальному обслуживанию в различных районах города.

Следует обратить внимание на необходимость усиления роли нормативного правового регулирования и стандартизации (структурной и функциональной) на всех системных уровнях социального обслуживания семей с детьми, предусматривающих постоянную адаптацию принятых нормативов к изменяющейся ситуации в стране (регионе) и обладающих экономической эффективностью и целесообразностью.

Актуальным для региональной системы социального обслуживания семей с детьми является внедрение грамотного сочетания централизации и более гибких адаптивных форм управления, предоставляющих возможность самостоятельного принятия решений на более низких уровнях управления, в том числе специалистом.

Важное значение имеет сохранение разнообразия видов государственных учреждений социального обслуживания, сохранение и дальнейшее развитие узкоспециализированных учреждений городского уровня.

Существенными аспектами укрепления региональной системы могут стать пересмотр внутренней организационной структуры государственных учреждений и формирование структурных подразделений по единым основаниям, гибкое сочетание территориального принципа обслуживания со специализацией отдельных подразделений или специалистов по определенным направлениям, развитие социального обслуживания семей с детьми на муниципальном уровне.

Назрела необходимость более активного вовлечения в процесс социального обслуживания негосударственного сектора и поддержки общественных инициатив. Имеется потребность в отработке механизмов, позволяющих негосударственным организациям предоставлять социальные услуги в соответствии с новым законодательством и, прежде всего, тем категориям семей с детьми и на тех территориях, где имеется значительный дефицит государственных учреждений.

Немаловажно разработать механизмы повышения профессионального уровня специалистов, роста престижности и значимости социального обслуживания семей с детьми в профессиональной и клиентской среде.

Завершая, хочется согласиться с О.Н. Безруковой и Г.С. Кургановой в том, что требуется гибко выстраивать «мягкую инфраструктуру» социальных служб и подразделений, взаимодействующих с детьми и семьями, и создавать практико-ориентированную модель социальной работы в ответ на возникающие проблемы и потребности семей и специалистов, формировать программы индивидуальной работы с каждой конкретной семьей, дифференцируя объем, характер и структуру оказываемых социальных услуг [5, с. 411].

Список литературы Структура и субъекты системы социального обслуживания семей с детьми

- Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге (2005 год) . -СПб.: Санкт-Петербургское государственное учреждение социальной помощи семьям и детям «Региональный центр «Семья», 2006. -302 с.

- Аналитические материалы о положении детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге (2014 год) . -СПб.: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской информационно-методический центр «Семья», 2015. -533 с.

- Батчаев, А. Р. Санкт-Петербург в постсоветский период: экономические стратегии и развитие /А. Р. Батчаев, Б. С. Жихаревич//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 4 (34). -С. 68-83.

- Безрукова, О. Н. Семьи в Санкт-Петербурге: состояние и перспективы социальной работы (по материалам социологического исследования) /О. Н. Безрукова. -СПб.: Копи-Р, 2007. -114 с.

- Безрукова, О. Н. Развитие семейной политики Санкт-Петербурга на основе оценки эффективности системы работы с семьями и детьми социального риска /О. Н. Безрукова, Г. С. Курганова//Социальная политика и социология. -2009. -№ 6. -Ч. 1. -С. 398-413.

- Вавилина, Ю. В. Социальная защита и социальное обслуживание населения -ведущие субъекты социальной работы на муниципальном уровне /Ю. В. Вавилина, Е. Н. Васильева//Современное инновационное общество: динамика становления, приоритеты развития, модернизация: экономические, социальные, философские, правовые, общенаучные аспекты: материалы международной научно-практической конференции (27 марта 2015 года). -Ч. 2. -Саратов: «Академия управления», 2015. -С. 57-59.

- Воронов, А. Н. Социальное обслуживание семьи и детей в Российской Федерации: постановка проблемы /А. Н. Воронов//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. -2010. -Вып. 4. -С. 300-309.

- Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации в 2014 году /Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. -Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256

- Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры . -Режим доступа: http://www.depsr.admhmao.ru/wps/portal/soc/home/soc_obsluzhivanie

- Доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Республике Карелия в 2013 году» . -Режим доступа: http://www.mzsocial-rk.ru/socialdevelop/dokl.html

- Доклад «О положении семьи и детей в Вологодской области» за 2014 год . -Режим доступа: http://socium35.ru/bank/?ELEMENT_ID=30924&sphrase_id=34618

- Дорошенко, Н. Н. Социальное обслуживание в реализации социальной политики государства /Н. Н. Дорошенко//Современные проблемы науки и образования. -2013. -№ 6. -С. 979.

- Захаров, М. Л. Концепция развития законодательства о социальном обеспечении /М. Л. Захаров, Е. Г. Азарова//Концепции развития российского законодательства/под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихомирова. -М.: Эксмо, 2010. -С. 399-417.

- Кочьян, Л. М. Социальное обслуживание и социальная защита как парадигмы российской социальной работы /Л. М. Кочьян//Ученые записки Российского государственного социального университета. -2013. -Т. 2. -№ 6 (122). -С. 45-54.

- Малофеев, И. В. Развитие социальных услуг в современном обществе: теория вопроса : монография/И. В. Малофеев. -М.: Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы, 2010. -208 с.

- Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области . -Режим доступа: http://minsocdem.samregion.ru/sluzhba-semi

- Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики . -Режим доступа: http://mtchr.ru/stat/Podvedomstvennie-uchrezhdeniya.html

- Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге : Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 (ред. от 10.06.2015)//Санкт-Петербургские ведомости. -2009. -№ 179.

- Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» : Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 571н//Российская газета. -2013. -№ 6261.

- О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге : Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135//Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. -2015. -№ 1.

- Павленок, П. Д. Философия и методология социальной работы /П. Д. Павленок//Отечественный журнал социальной работы. -2014. -№ 2. -С. 43-51.

- Тимошина, Е. Н. Социальное обслуживание в системе государственной социальной политики России /Е. Н. Тимошина//Ученые записки Российского государственного социального университета. -2011. -№ 4. -С. 18-25.

- Топчий, Л. В. Социальное обслуживание населения: ценности, теория, практика : учебное пособие для студентов вузов/Л. В. Топчий. -М.: Издательство РГСУ, 2012. -322 с.

- Торлопов, В. А. Социальная политика в России: история и современность /В. А. Торлопов. -СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1999. -128 с.

- Социальный кодекс Санкт-Петербурга : Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 (ред. от 26.12.2014)//Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. Приложение. -2011. -№ 46.

- Ушаков, Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка /Д. Н. Ушаков. -М.: «Альта-Принт», 2005. -1239 с.

- Фирсов, М. В. Предметное пространство социальной работы как основа профиля образовательной программы: реализация совместного проекта европейской программы TEMPUS «TUNING RUSSIA» /М. В. Фирсов, И. В. Наместникова, Е. Г. Студенова//Вестник Московского государственного областного университета. -2012. -№ 2. -С. 118-126.

- Хубулури, Е. И. Теоретические основы маркетинговой модели организации государственной политики и управления социальной защитой населения в современной России /Е. И. Хубулури//Отечественный журнал социальной работы. -2014. -№ 2. -С. 11-43.

- Чельцова, М. Г. Социальное обслуживание как институт права социального обеспечения /М. Г. Чельцова//ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ. Т. 6. Глобальные процессы в региональном измерении: опыт истории и современность. -2015. -№ 1. -С. 48-51.

- Черкасская, Г. В. Исследование теоретических основ организации и управления системой социальной защиты /Г. В. Черкасская//Отечественный журнал социальной работы. -2014. -№ 1. -С. 11-42.

- Яковлева, А. А. Государственная поддержка НКО в Санкт-Петербурге: содержательные результаты и социально-экономические эффекты : аналитический отчет/А. А. Яковлева. -СПб.: ЦРНО, 2014. -48 с.