Структура и уровень качественных характеристик функциональной подготовленности спортсменок разной квалификации

Автор: Фоменко И.А.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (5), 2013 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что с ростом квалификации при систематической мышечной тренировке уровень функциональной подготовленности спортсменок прогрессивно повышается, что выражается в увеличении основных показателей качественных характеристик функциональных возможностей организма - функциональной мощности, мобилизации, устойчивости и экономизации.

Функциональная подготовленность, спортсменки, квалификация

Короткий адрес: https://sciup.org/140125465

IDR: 140125465

Текст научной статьи Структура и уровень качественных характеристик функциональной подготовленности спортсменок разной квалификации

В процессе многолетней спортивной тренировки в организме человека происходит закономерное прогрессивное повышение уровня функциональных возможностей локомоторного аппарата и физиологических систем и формирование оптимального взаимодействия между этими системами, что обеспечивает рост физической работоспособности. Это выражается в количественных изменениях - темпе и величине прироста функциональных показателей [2,4,5,14].

При этом отмечается, что в ходе многолетней адаптации организма к систематическим физическим нагрузкам (мышечной тренировке) наблюдается определенная гетерохронность в формировании приспособительных перестроек в функциональных системах организма и совершенствовании физиологических механизмов [2,9,15], определяющих уровень функциональной подготовленности спортсменов [5,14].

Совершенство физиологических механизмов, лежащих в основе функциональных возможностей в большой мере зависит от их функциональных свойств - мощности, мобилизации, устойчивости и эффективности [11], рассматриваемых как качественные характеристики функционирования физиологических систем [4,5,13,14].

Функциональная мощность всех механизмов, обеспечивающих физическую работоспособность, рассматривается как специфическая характеристика, определяемая как верхний предел функционирования физиологических систем, определяющих выполнение механической работы в тех или иных специфических движениях [6,11].

Одним из важнейших условий развития адаптированности является повышение мобилизационных возможностей или «функциональной мобилизации», которая обусловливает функциональные изменения во время врабатывания при постоянной мощности выполняемой мышечной работы и предел этих изменений, в случае увеличивающейся или максимальной мощности физической нагрузки [8,12].

Функциональная устойчивость является одним из условий оптимального функционирования основных физиологических систем в процессе решения конкретных двигательных задач [3,19] и при выполнении мышечной работы рассматривается как отражение способности удерживать высокие уровни энергетических процессов в условиях предельной интенсивности физических нагрузок, а также как способность организма эффективно осуществлять специфическую двигательную деятельность (решать двигательную задачу) в условиях существенных сдвигов гомеостаза и при воздействии внешних и внутренних помех [4,5,11,14].

Функциональная экономизация является важнейшим результатом и характеристикой адаптации организма к мышечной деятельности, проявляющаяся в повышении экономичности функционирования двигательного аппарата, системы регуляции функций и систем вегетативного обеспечения организма [4,5,14].

Следует отметить, что в литературе приводятся данные об особенностях функциональной подготовленности и ее качественных характеристиках почти исключительно касающиеся спортсменов мужчин, тогда как спортсменкам посвящены единичные работы и только по отдельным функциональным системам.

В этой связи основной задачей исследования явилось осуществление сравнительного анализа уровня развития основных качественных характеристик функциональной подготовленности у спортсменок различной квалификации.

Методика

Для решения поставленной задачи были осуществлены комплексные исследования в покое и при физических нагрузках стандартной и кратковременной максимальной мощности с участием спортсменок, специализирующихся в фитнес-аэробике трех возрастно-квалификационных групп: 10-11 лет (n = 11), II спортивного разряда; 14-16 лет (n = 24), I спортивного разряда и 17-20 лет (n = 14), кандидаты в мастера спорта.

Предварительно определяли величины длины (L) и массы (P) тела, жизненной емкости легких (VC), максимальной вентиляции легких (MMV), частоты сердечных сокращений (HR). После этого обследуемые выполняли трехступенчатую физическую нагрузку, дозированную по величине индивидуальной ЧСС: 1 нагрузка – HR = 120 – 150 уд/мин.; 2 нагрузка – HR = 150 – 170 уд/мин.; 3 нагрузка – HR ≥ 180 уд/мин (максимальная). Первые две нагрузки выполнялись в течение 5 минут, с перерывом в 5 минут. Величины мощности этих нагрузок и соответствующие уровни частоты сердечных сокращений использовались для расчета показателя PWC 170 . Третья нагрузка выполнялась в максимальном режиме (W max ), и поддерживалась в течение 2 – 3 минут, при этом определялось максимальное потребление кислорода (VО 2max ) и частота сердечных сокращений при этой нагрузке (HR max ).

Регистрация параметров внешнего дыхания, частоты сердечных сокращений и газометрических показателей осуществлялось посредством метабалографа «Ergo-oxyscreen (Jaeger)».

Результаты исследования

К наиболее информативным показателям функциональной мощности относятся величины максимальной аэробной производительности и максимальной мощности кратковременной мышечной работы [4,11,14]. В качестве факторов мощности рассматриваются и характеристики морфофункционального статуса организма, а также показатели физиологических систем, регистрируемые при максимальных мышечных нагрузках и отражающие максимум мощности функционирования организма [5,6,11,14].

Исходя из этого для оценки уровня функциональной мощности у спортсменок анализировались показатели, характеризующие особенности физического развития, работоспособность и функциональную мощность системы кислородного обеспечения организма. В условиях мышечного покоя измерялись: длина тела (L), масса тела (P), жизненная ёмкость лёгких (VC), максимальная вентиляция лёгких (MMV). При выполнении предельной физической нагрузки регистрировались: мощность внешней механической работы (W max ), частота сердечных сокращений (HR max ), максимальное потребление кислорода (VO 2max ).

В таблице 1. представлены средние величины выше обозначенных показателей у спортсменок разных возростно-квалификационных групп.

Таблица 1

Средние показатели функциональной мощности у спортсменок фитнес-аэробики различных возрастно-квалификационных групп (X ± т)

|

Показатели |

Возраст и спортивная квалификация |

Достоверность различий |

||||

|

10-11 лет (II разряд) (n = 11) |

14-16 лет (I разряд) (n = 24) |

17-20 лет (КМС) (n = 14) |

I-II |

I-III |

II-III |

|

|

I |

II |

III |

||||

|

L, см |

141,3±1,8 |

164,8±1,2 |

165,9±1,5 |

* |

* |

- |

|

P, кг |

31,1±0,73 |

52,1±1,5 |

55,6±1,3 |

* |

* |

- |

|

VC, мл |

2936,4±63,6 |

3947,9±88,7 |

4350,0±76,2 |

* |

* |

* |

|

MMV, л/мин |

55,3±1,5 |

63,2±2,4 |

82,3±2,5 |

* |

* |

* |

|

W max, кгм/мин |

473,1±22,3 |

763,8±16,4 |

850,7±28,4 |

* |

* |

* |

|

HR max , уд/мин |

169,4±1,5 |

172,0±1,9 |

180,9±1,9 |

- |

* |

* |

|

VO 2max , мл/мин |

1923,6±29,8 |

2280,3±34,2 |

2286,1±51,3 |

* |

* |

- |

Примечание: * - здесь и далее достоверность различий по t-критерию Стьюдента при p<0,05.

Из приведённых в таблице 1 данных следует, что в процессе возрастного развития и повышения спортивного мастерства спортсменок показатели соматотипа закономерно прогрессируют. При этом большинство показателей функциональной мощности имело наибольший прирост при переходе от первой возростно-квалификационной группы ко второй (диапазон прироста показателей составил 16,6-67,5%, P<0,05). Различия же между второй и третьей группами спортсменок по размерам прироста показателей были несколько меньшими (от 0,3 до 30,2%).

Наблюдаемая динамика роста параметров функциональной мощности у спортсменок практически не отличается от таковой, отмечаемой рядом авторов при обследовании спортсменов мужчин. Показано, что рост спортивного мастерства, который, как правило, происходит параллельно с возрастным развитием, сопровождается прогрессивным увеличением показателей соматотипа, параметров мощности системы обеспечения организма кислородом, увеличением параметров функции внешнего дыхания, кровообращения и др. [4]. При этом отмечается, что наибольший размер прироста показателей функциональной мощности наблюдается как раз на начальных этапах многолетнего процесса становления спортивного мастерства [4,5,9,14,15].

На следующем этапе исследования производился сравнительный анализ параметров функциональной мобилизации у спортсменок различного возраста и специальной подготовленности.

Известно, что уровень адаптированности к физическим нагрузкам характеризуется повышением функциональных резервов и готовностью к их мобилизации, и проявляется увеличением физической работоспособности организма спортсменов [12,15].

В этой связи производился сравнительный анализ таких показателей мобилизационных возможностей как величина прироста показателей, отражающих реактивность изменения частоты сердечных сокращений при нагрузке стандартной мощности (HR W1 /HR nокоя ) и при нагрузке максимальной мощности (HR max /HR покоя ) в процентах относительно уровня покоя, процент использования максимальной вентиляции лёгких при W max (VE max /MMV, %), процент использования жизненной ёмкости лёгких при W max (Vт- max /VC, %).

В таблице 2 приведены средние значения изучаемых показателей, характеризующих функциональную мобилизацию у спортсменок разного возраста и специальной квалификации.

Таблица 2

Средние показатели функциональной мобилизации у спортсменок фитнес-аэробики различных возрастно-квалификационных групп (X ± т)

|

Показатели |

Возраст и спортивная квалификация |

Достоверность различий |

||||

|

10-11 лет (II разряд) (n = 11) |

14-16 лет (I разряд) (n = 24) |

17-20 лет (КМС) (n = 14) |

I-II |

I-III |

II-III |

|

|

I |

II |

III |

||||

|

HR W1 / HR покоя , % |

159,7±3,1 |

173,5±3,1 |

178,1±3,2 |

* |

* |

- |

|

HR max /HR покоя , % |

212,1±2,8 |

231,5±5,6 |

247,2±4,0 |

* |

* |

* |

|

VE max / MMV, % |

57,7±3,8 |

73,7±1,9 |

76,2±3,2 |

* |

* |

- |

|

Vт max / VC, % |

25,9±1,1 |

24,9±1,1 |

26,8±0,8 |

- |

- |

- |

Как известно, скорость врабатывания в начальной фазе выполнения мышечной работы является одним из критериев высокого уровня тренированности спортсменов. Установлено, что чем быстрее происходит срочная мобилизация функций организма в самом начале работы, тем быстрее спортсмен выходит на необходимый уровень функционирования, и тем выше, в конечном итоге, будет результат [14].

Сравнение показателей, отражающих «мобилизационные» возможности системы кровообращения спортсменок, показывает, что величины показателя «возбудимости пульса» (процентного увеличения частоты сердечных сокращений при нагрузке относительно уровня ЧСС в покое) при выполнении как стандартной, так и максимальной нагрузки закономерно увеличивается с ростом подготовленности спортсменок.

Увеличение этих показателей во второй группе относительно первой составило соответственно 8,6 и 9,1% (P<0,05), тогда как в третьей группе спортсменок величины показателей «возбудимости пульса» относительно аналогичных показателей во второй группе соответственно была больше всего на 2,7 и 6,8% (P<0,05).

Функциональная мобилизация отражает возможности физиологических систем организма к быстрому выходу их параметров на необходимый уровень функционирования для обеспечения выполнения мышечной работы определенной мощности [4,5,11,14]. При этом весьма важно и то, как быстро физиологические системы выйдут на необходимый уровень функционирования и то, насколько эффективно при этом используется функциональный потенциал [4].

Сравнение средних величин показателей, отражающих эффективность использования вентиляционных возможностей, процента использования максимальной вентиляции лёгких (VEmax/MMV, %) и процента использования жизненной ёмкости лёгких при Wmax (Vтmax/VC, %), зарегистрированных в разных возрастно-квалификационных группах спортсменок, обнаружило следующее.

Во второй группе спортсменок величина показателя VEmax/MMV при максимальной нагрузке в среднем была на 27,7 % (P<0,05) больше, чем в первой, и на 3,4% (P>0,05), меньше, чем в третьей. В тоже время средняя величина показателя использования собственной жизненной емкости легких (Vтmax/VC) при максимальной нагрузке во второй группе спортсменок была незначительно меньше (на 3,4%), чем в первой и несколько больше, чем в третьей (на 7,6%). Во всех случаях эти различия были статистически не достоверны (P>0,05).

Для оценки функциональной устойчивости и функциональной экономизации использовался ряд показателей, прямо или косвенно отражающих эти характеристики подготовленности организма спортсменок.

Функциональная устойчивость оценивалась по показателям по гипоксической устойчивости организма, определяемой в пробах с задержкой дыхания на вдохе и выдохе (TAin., TAex).

В спорте экономичность рассматривается как функциональная и метаболическая «цена» высоких, и даже предельных уровней мощности выполняемой работы [5,11]. С этой целью оцениваются такие показатели экономичности функционирования как расход энергии на единицу работы, степень напряженности регуляции и оптимальность соотношения объемно-временных параметров вегетативных функций, в том числе в соотношении с мощностью выполняемой внешней механической работы.

Нами производилась оценка таких показателей, как ватт-пульс (W max /HR max ), кислородный пульс (VО 2max /HR max ), кислородный эффект дыхательного цикла (VО 2max /fb max ), величина затрат (потребления) кислорода на единицу работы (VО 2max /W max ), коэффициент соотношения объемно-временных параметров паттерна дыхания (Vт max /fb max ), зарегистрированных при кратковременной мышечной работе максимальной мощности.

В таблице 3 представлены средние величины показателей, отражающих параметры функциональной устойчивости и функциональной экономизации, зарегистрированные у спортсменок разных возростно-квалификационных групп как в условиях покоя, так и при мышечной нагрузке максимальной мощности.

Гипоксическая устойчивость, оцениваемая по времени задержки дыхания на вдохе (TA in) и выдохе (TA ex) и рассматриваемая в литературе в качестве интегративного выразителя и функциональной подготовленности вообще, и функциональной устойчивости в частности [ 10 ], прогрессивно повышалась от одной квалификационной группы спортсменок к другой. Наибольший темп прироста показателей гипоксической устойчивости отмечался между первой и второй квалификационной группами (на 28,6-78,9%, P<0,05). Прирост этих показателей в третьей группе относительно второй составил несколько меньшие величины (10,4-13,8%, P>0,05).

Показано, что проявления функциональной экономизации наблюдаются как в условиях мышечного покоя, так и во время выполнения физической нагрузки [4,5,11,14]. В частности, величина частоты сердечных сокращений в условиях мышечного покоя традиционно считается одним из характерных показателей, отражающих уровень функциональной экономизации не только сердечно-сосудистой системы, а всего организма спортсменов в целом [4,11].

Средние величины показателя частоты сердечных сокращений в условиях покоя, зарегистрированные в нашем исследовании у спортсменок различной квалификации, имели устойчивую тенденцию к снижению с 79,9±0,6 уд/мин в группе II разряда до 73,4±1,1 уд/мин (P<0,05) в группе кандидатов в мастера спорта.

Для высокого уровня спортивной результативности имеет важное значение степень экономизации на всех уровнях функционирования организма и отдельных его систем и, прежде всего тех, которые прямо или косвенно определяют физическую работоспособность человека [4,5,6,9]. При этом особое значение имеет экономичность-эффективность и сопряжённость функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной и двигательной систем.

Таблица 3

Средние показатели функциональной устойчивости и экономизации у спортсменок фитнес-аэробики различных возрастно-квалификационных групп (X ± т)

|

Показатели |

Возраст и спортивная квалификация |

Достоверность различий |

||||

|

10-11 лет (II разряд) (n = 11) |

14-16 лет (I разряд) (n = 24) |

17-20 лет (КМС) (n = 14) |

I-II |

I-III |

II-III |

|

|

I |

II |

III |

||||

|

TA in., с |

32,7±2,8 |

58,5±4,2 |

64,6±5,8 |

* |

* |

- |

|

TA ex., с |

25,9±2,9 |

33,3±2,9 |

37,9±2,9 |

- |

* |

- |

|

HR покоя , уд/мин |

79,9±0,6 |

75,1±1,7 |

73,4±1,1 |

* |

* |

- |

|

W max / HR max , кГм/уд/мин |

2,8±0,1 |

4,5±0,1 |

4,7±0,2 |

* |

* |

- |

|

VО 2max / HR max , мл/уд/мин |

11,4±0,2 |

13,3±0,3 |

12,7±0,4 |

* |

* |

- |

|

VО 2max / fb max , мл/цикл/мин |

46,6±1,3 |

44,5±1,7 |

43,3±1,9 |

- |

- |

- |

|

VO 2max /W max , мл/кГм/мин |

4,1±0,2 |

3,0±0,1 |

2,7±0,1 |

* |

* |

* |

|

Vтmax/fbmax, у.е. |

18,4±0,9 |

21,2±1,3 |

22,2±1,4 |

- |

* |

- |

Исходя из этого нами был проведен сравнительный анализ показателей, отражающих именно эти процессы у спортсменок различной подготовленности.

Сравнение средних величин показателя ватт-пульса (W max /HR max ) в разных квалификационных группах обнаруживает его значительное увеличение с ростом подготовленности спортсменок с 2,8 ±0,1 кГм/уд/мин в первой группе до 4,7±0,2 кГм/уд/мин в третьей (P<0,05). При этом наибольшая положительная разница наблюдается между первой и второй группами (60,7%,P<0,05).

Еще один показатель эффективности-экономичности функционирования - кислородный пульс (VО 2max /HR max ) также обнаружил тенденцию к росту с повышением уровня подготовленности. У спортсменок II разряда этот показатель был меньше, чем у спортсменок I разряда на 16,7% (P<0,05) и на 11,4% (P<0,05), чем у кандидатов в мастера спорта. При этом средние величины показателя кислородного пульса, зарегистрированные во второй (I разряд) и третьей (КМС) группах между собой существенно не различались (P>0,05).

Средние величины показателя кислородного эффекта дыхательного цикла (VО 2max /fb max ) во всех возрастно-квалификационных группах спортсменок достоверно не различались между собой (P>0,05). Наблюдался даже небольшой дрейф в сторону уменьшения от группы II разряда к группам спортсменок I разряда и КМС (P>0,05).

Величина кислородной стоимости мышечной работы (величина затрат (потребления) кислорода на единицу работы - VО 2max /W max ) оказалась наименьшей у более старших и более подготовленных спортсменок 17-20 лет, и достоверно различалась с показателями спортсменок как второй (на 10%, P<0,05), так и первой (34,1%, P<0,05) групп. Необходимо отметить, что этот показатель различался по величине и во второй и первой группах (на 26,8%, P<0,05). Это позволяет сделать вывод о существенном снижении энерготрат на выполняемую работу с ростом квалификации спортсменок, а, значит, о повышении эффективности и экономичности функционирования организма.

В заключении для характеристики экономичности внешнего дыхания спортсменок различной квалификации нами анализировались средние величины коэффициента соотношения объемно-временных параметров паттерна дыхания, выражающийся в отношении величины дыхательного объема к величине частоты дыхания - Vт/fb [ 16 ].

Рядом авторов отмечается, что экономичность дыхательной функции выражается в оптимальном соотношение объемно-временных параметров паттерна дыхания [9]. Отмечается, что при более редком и глубоком дыхании создаются наилучшие условия для газообмена при минимизации энерготрат на работу самой дыхательной мускулатуры [1,18].

Сравнение этого коэффициента у спортсменок различной квалификации показывает его закономерное и статистически значимое увеличение с повышением функциональной подготовленности с 18,4±0,9 у спортсменок II разряда, до 21,2±1,3 (P>0,05), у перворазрядниц и до 22,2±1,4 (P<0,05) у кандидатов в мастера спорта.

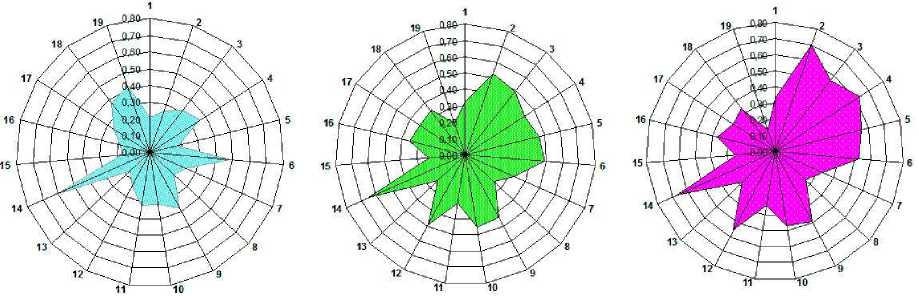

Сравнительный анализ всей совокупности полученных результатов свидетельствует о том, что функциональная подготовленность спортсменок с возрастом и ростом подготовленности прогрессивно увеличивается от одной квалификационной группы к другой. Наглядно это положение иллюстрируется увеличением суммарной величины оценок изучаемых показателей функциональной устойчивости у спортсменок разной квалификации (рис.1).

А Б В

Рис. 1. «Функциональные портреты» функциональной подготовленности спортсменок различного возраста и квалификации (нормализованные величины). А – 10-11 лет (II разряд), Б – 14-16 лет (I разряд), В – 17-20 лет (КМС).

1 – L; 2 – P; 3 – VC; 4 – MMV; 5 - W max ; 6 - HR max ; 7 - VО 2max ; 8 - HR W1 / HR покоя ; 9 -HR max /HR покоя ; 10 - VE max / MMV; 11 - Vт max / VC; 12 - TA in.; 13 - TA ex.; 14 - HR покоя ; 15 -Vт/fbmax; 16 - Wmax/ HRmax; 17 - VО2max/ HR ax; 18 - VО2max/ fbmax; 19 - VO2max/Wmax.

На рисунке представлены «функциональные портреты», построенные на основе нормализованных средних величин изучаемых параметров. Нормализация (приведение к единой шкале) осуществлялась посредством построения оценочной шкалы «выбранных точек» для обеспечения возможности сравнения параметров различной размерности [7,17].

Из представленных профилей вполне определенно можно увидеть, что суммарная «площадь», отражающая уровень функциональной подготовленности увеличивается от группы спортсменок II разряда к группе спортсменок – кандидатов в мастера спорта. Цифровое выражение «площадей» функциональной подготовленности спортсменок (рассчитанное как сумма нормализованных величин всех анализируемых показателей) в первой группе составляет – 5,61 у.е., во - второй - 7,29 у.е., а в третьей – 8,04 у.е.

Заключение

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заключить, что с ростом квалификации при систематической мышечной тренировке уровень функциональной подготовленности спортсменок прогрессивно повышается, что выражается в увеличении основных показателей качественных характеристик функциональных возможностей организма – функциональной мощности, мобилизации, устойчивости и экономизации.

Список литературы Структура и уровень качественных характеристик функциональной подготовленности спортсменок разной квалификации

- Бреслав, И.С. Паттерны дыхания: Физиология, экстремальные состояния, патология/И.С. Бреслав.-Л.: Наука, 1984. -205 с.

- Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов/Ю.В. Верхошанский. -М.: Физкультура и спорт, 1988.-331 с.

- Виру, А.А. Функциональная устойчивость и физиологические резервы организма/А.А. Виру//Характеристика функциональных резервов спортсмена. -Л., 1982. -С. 8-11

- Горбанева, Е.П. Физиологические механизмы и характеристики функциональных возможностей организма человека в процессе адаптации к специфической мышечной деятельности/Е.П.Горбанева: Автореф. дис. … док. мед. наук. -Волгоград, 2012. -48 с.

- Горбанёва, Е.П. Качественные характеристики функциональной подготовленности спортсменов/Е.П. Горбанёва. -Саратов, 2008. -145.

- Горожанин, В.С. Нейрофизиологические и биохимические механизмы физической работоспособности/В.С. Горожанин,//Методологические проблемы совершенствования системы спортивной подготовки квалифицированных спортсменов. -М., 1984.-С. 165-199.

- Зациорский, В.М. Спортивная метрология/под общ. ред. В.М. Зациорского. -М.: Физкультура и спорт, 1982.-256 с.

- Корженевский, А.Н. Новые аспекты комплексного контроля и тренировки юных спортсменов в циклических видах спорта/А.Н. Корженевский, П.В. Квашук, Г.М. Птушкин//Теория и практика физической культуры. -1993.-№ 8.-С. 28 -33.

- Кучкин, С.Н. Резервы дыхательной системы (обзор и состояние проблемы)/С.Н. Кучкин//Резервы дыхательной системы. -Волгоград, 1999. -С. 7-51.

- Летунов, С. П. Материалы к обоснованию теории развития выносливости/С. П. Летунов, Р.Е. Мотылянская//Теория и практика физической культуры. -1972. -№ 1. -С. 28-34.

- Мищенко, В.С. Функциональные возможности спортсменов/В.С. Мищенко. -Киев: Здоровья, 1990.-200 с.

- Солодков, А.С. Физическая работоспособность спортсмена/А.С. Солодков. -СПб., 1995. -43 с.

- Солопов, И.Н. Адаптация к физическим нагрузкам и физическая работоспособность спортсменов: учебное пособие/И.Н. Солопов. -Волгоград.-ВГАФК, 2001. -80 с.

- Солопов, И.Н. Физиологические основы функциональной подготовки спортсменов: монография/И.Н. Солопов . -Волгоград: ВГАФК, 2010.-346 с.

- Солопов, И.Н. Функциональная подготовка спортсменов: монография/И.Н. Солопов, А.И. Шамардин. -Волгоград: «ПринТерра-Дизайн», 2003.-263 с.

- Солопов, И.Н. Функциональная экономизация у спортсменов различной специализации/И.Н. Солопов //Проблемы оптимизации функциональной подготовленности спортсменов. -Волгоград, 2007. -Вып. 3. -С.45 -56.

- Фомин, В.С. Физиологические основы управления подготовкой высококвалифицированных спортсменов: учебное пособие/В.С. Фомин.-М.: МОГИФК, 1984.-64 с.

- Grimby, G. Respiration as a limiting factor of working capacity/G. Grimby //Pneumonologie, 1976. -Bd 5. -P.11 -16.

- Withers, R.T. Match analysis of Australian professional Soccer players/R.T. Withers//Journal of Human Movement Studies, 1982. -N 7. -P. 159 -176.