Структура ихтиоценоза литорали северо-западной части озера Байкал

Автор: Дмин А.И.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 2 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучена структура популяции двух видов рыб популяций омуля и хариуса в северо-западной части оз. Байкал.

Ихтиоценоз, литораль, оз. байкал

Короткий адрес: https://sciup.org/148313197

IDR: 148313197 | УДК: 597.2/.5

Текст краткого сообщения Структура ихтиоценоза литорали северо-западной части озера Байкал

Под литоральной зоной озёр обычно понимают прибрежную акваторию от уреза до нижней границы распространения растительности либо её трофогенного слоя. Для обычных пресноводных водоёмов ширина литорали ограничивается пятиметровой изобатой. В оз. Байкал она простирается до глубин 15-20(25) м, за которыми далее следует крутой свал. Ширина её у границ Байкало-Ленского заповедника (длина береговой линии озера вдоль него равна 112 км) составляет от нескольких десятков до 200-300 метров. Всего в Байкале литоральная зона занимает 7% от всей его площади или 120-150 тысяч га (Кожов, 1962). Несмотря на такой небольшой удельный вес её по отношению к всей акватории Байкала значение данной прибрежной мелководной зоны этого водоёма в воспроизводстве рыбной и иной продукции весьма велика. Согласно М.Ю. Бекман и Р.С. Деньгиной (1962), продукция зообентоса в литорали Байкала составляет 360 кг/га, в то время как на глубинах более 100 метров она равна всего 15 кг/га. По материалам исследований группы учёных Иркутского университета ((Смирнов, Шумилов, 1974), в прилегающей к территории Байкало-Ленского заповедника указанной акватории озера, на глубинах 5-15 м, плотность и биомасса макрозообентоса соответственно составляют 10368 экз/м² и 20,93 г/м² (209,3 кг/га).

Наиболее распространённые в мелководном прибрежье Байкала каменистые фации заселены в основном моллюсками и амфиподами – главным кормом бентосоядных рыб. В литорали Байкала, в тёплые и безветренные дни, отмечаются и массовые скопления зоопланктона, преимущественно состоящего из Epichura baicalensis и Cyclops colensis – основного корма молоди всех рыб озера. Биомасса этой группы пищевых организмов в летний период достигает почти 93% от общего его веса (Шевелёва, 1996).

Материалами настоящего сообщения послужили данные наших исследований в период с 3 сентября по 15 октября 2007 г., проводимые по программе биологического мониторинга состояния биоразнообразия и ре-

Александр Игнатьевич Дёмин, ведущий научный сотрудник.

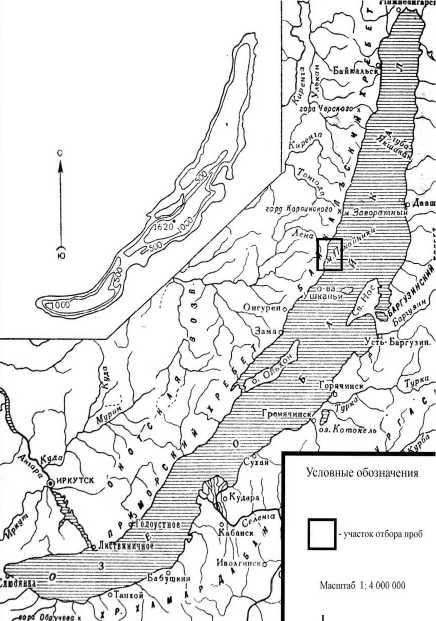

Рис. 1. Участок отбора проб на оз.

Байкал в районе м. Покойники

(сентябрь-октябрь 2007 г.)

сурсов ихтиофауны литоральной зоны в пограничной с заповедником акватории Байкала. Для отлова рыб использовались ставные комбинированные сети ячейностью от 10 до 70 мм, с шагом ячеи между ними в 5 мм. Длина сетей колебалась от 5 до 10 м. Отбор проб проводился на пяти разрезах и десяти станциях охватывающих глубины от 1,5 до 10 и от 10 до 20 м в районе м. Покойники, расположенного в 40 км к северу от крайней южной точки заповедника на побережье Байкала – м. Онхолой (рис. 1.). Оценка состояния местных группировок контролируемых видов рыб определялась по величине их уловов на единицу промыслового усилия – на один метр длины каждой сети за одну ставку. В обобщающем виде количественное выражение их как по видам, так и некоторым группам рыб приведено в табл. 1.

Как следует из анализа этой таб- лицы, наиболее высокую промысловую и биоценотическую значимость в ука- занном участке Байкала имеют омуль и хариус, являющиеся доминантами как по плотности населения (омуль), так и биомассе (хариус). В связи с этим указанные виды рыб нами рекомендованы в качестве основных объектов биологического мониторинга ихтиофауны литоральной зоны, прилегающей к Байкало-Ленскому заповеднику, акватории данного озера.

Основные структурные параметры местных территориальных группировок указанных рыб приводятся ниже.

Омуль байкальский - Coregonus autumnalis migratorius (Geоrgi, 1775).

Полупроходная осенненерестующая рыба. Обычно в августе месяце у него происходит формирование нерестовых косяков и начинается подвижка к устьям нерестовых рек. На нагульных участках остаются главным образом молодые и пропускающие нерест (отдыхающие) особи. В наших уловах основная часть омулей была представлена неполовозрелыми особями промысловой длиной 161-180 мм (табл. 2), составляющими в среднем около 37% от общего количества выловленных рыб этого вида. Следующие за ними особи «соседней» размерной группы 181-200 мм имели заметно меньшую величину плотности – 23,33%. Ещё меньше в стаде были представлены рыбы длиной тела 201-220 мм, численность которых меньше предыдущей на 8,81%. В по- следующих размерных группах отмечалось плавное снижение их показателей, заканчивающееся на размерной группе 361-380 мм.

Из анализа данной табл. видно, что более половины особей в местном стаде омуля занимают трёх (2+) – и четырёхлетки (3+), в сумме составляю- щие более половины (79,8 %) от общего числа рыб в исследованных пробах. Не так много было и двухлеток (1+) – 10,9% и очень мало омулей старше пяти лет (3,3%). Возможно, это связано с уходом части взрослых рыб в нерестовые реки. Среди оставшихся на контрольном участке озера особей омуля некоторые из них, вероятно, в соответствии со своими физиологическими потребностями, предпочитали в данное время держаться в зоне более холодной воды – в районе свала. Поверхностная температура воды в Байкале у берега в районе исследований до 15 сентября колебалась в пределах 14,7-16,0º, позднее она понизилась до 12,º а к 13 октября достигла минимальной на период полевых работ отметки – 7,2º.

Таблица 1

Средний вылов рыб в озере Байкал (м. Покойники, 3 сентября – 15 октября 2007 г.)

|

Вид |

Средний вылов |

Средняя масса, г |

Место в ихтиоценозе |

||||

|

г |

% |

экз. |

% |

г |

экз. |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Сиг |

17,9 |

1,58 |

0,02 |

0,02 |

895 |

IV |

VII-VIII |

|

Омуль |

412,9 |

36,58 |

4,24 |

43,49 |

97,4 |

II |

I |

|

Хариус |

531,5 |

47,09 |

2,32 |

23,79 |

229,1 |

I |

II |

|

Елец |

101,8 |

9,02 |

1,40 |

14,36 |

72,7 |

III |

IV |

|

Плотва |

17,7 |

1,57 |

0,17 |

1,74 |

104,1 |

V-VI |

V |

|

Окунь |

11,9 |

1,05 |

0,14 |

1,44 |

85,0 |

VIII |

VI |

|

Налим |

17,4 |

1,54 |

0,02 |

0,20 |

870 |

VII |

VII-VIII |

|

Бычки |

17,7 |

1,57 |

1,44 |

14,78 |

12,3 |

V-VI |

III |

|

Итого: |

1128,8 |

100 |

9,75 |

100 |

101,9 |

- |

- |

Примечание: В группу «Бычки» (п = 125 экз.) вошли следующие виды: песчаная (28,0 % по численности), каменная (24,8 %), желтокрылая (24,0 %), красная (11,2 %), длиннокрылая (10,4 %), большеголовая (1,6 %) широколобки. В виду незначительности улова в таблицу не внесены данные по карасю (3 экз. общей массой 143 г) и щуке (1 экз. массой 58 г).

Размерно-возрастной состав омуля оз. Байкал, %

Таблица 2

|

Размерн. Группы |

Возраст, лет |

Экз. |

% |

|||||||

|

1+ |

2+ |

3+ |

4+ |

5+ |

6+ |

7+ |

8+ |

|||

|

121- 141 |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

12 |

2,3 |

|

141- 160 |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

34 |

6,5 |

|

161 -180 |

- |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

193 |

37,0 |

|

181 -200 |

- |

30,6 |

69,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

122 |

23,4 |

|

201- 220 |

- |

- |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

76 |

14,6 |

|

221- 240 |

- |

- |

25,4 |

74,6 |

- |

- |

- |

- |

31 |

5,9 |

|

241- 260 |

- |

- |

41,2 |

58,8 |

- |

- |

- |

- |

30 |

5,8 |

|

261- 280 |

- |

- |

- |

32,6 |

67,4 |

- |

- |

- |

13 |

2,5 |

|

281- 300 |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

- |

- |

1 |

0,2 |

|

301- 320 |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

- |

- |

2 |

0,4 |

|

321- 340 |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

- |

3 |

0,6 |

|

341- 360 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

3 |

0,6 |

|

361- 380 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

1 |

0,2 |

|

Экз. |

57 |

229 |

187 |

31 |

10 |

4 |

2 |

1 |

521 |

100 |

|

% |

10,9 |

43,9 |

35,9 |

6,0 |

1,9 |

0,8 |

0,4 |

0,2 |

- |

100 |

Таблица 3

|

Длина тела, мм |

Стадия зрелости |

Экз. |

||||

|

I |

II |

II - III |

III |

IV |

||

|

201 - 210 |

98,0 |

2,0 |

- |

- |

- |

49 |

|

211 - 220 |

94,9 |

5,1 |

- |

- |

- |

39 |

|

221 - 230 |

80,0 |

15,0 |

5,0 |

- |

- |

20 |

|

231 - 240 |

63,7 |

27,3 |

9,1 |

- |

- |

11 |

|

241 - 250 |

57,1 |

28,6 |

14,3 |

- |

- |

14 |

|

251 - 260 |

21,4 |

28,6 |

21,4 |

14,3 |

14,3 |

14 |

|

261 - 270 |

- |

14,3 |

14,3 |

57,1 |

14,3 |

7 |

|

271 - 280 |

- |

20,0 |

40,0 |

20,0 |

20,0 |

5 |

|

281 - 290 |

- |

- |

- |

100 |

- |

1 |

|

291 - 300 |

- |

- |

- |

- |

- |

0 |

|

301 - 310 |

- |

- |

- |

- |

100 |

1 |

|

311 - 320 |

- |

50,0 |

50,0 |

- |

- |

2 |

|

321 – 330 |

- |

- |

66,7 |

33,3 |

- |

3 |

|

331 - 340 |

- |

- |

100 |

- |

- |

1 |

|

341 - 350 |

- |

- |

50,0 |

- |

50,0 |

2 |

|

351 - 360 |

- |

- |

- |

- |

- |

0 |

|

361 - 370 |

- |

- |

- |

- |

100 |

1 |

|

Экз. |

119 |

20 |

15 |

8 |

7 |

169 |

|

% |

70,4 |

11,9 |

8,9 |

4,7 |

4,1 |

100 |

Таблица 4

|

Возраст, Лет |

Стадия зрелости |

Экз. |

||||

|

I |

II |

II - III |

III |

IV |

||

|

1+ |

100 |

- |

- |

- |

- |

85 |

|

2+ |

100 |

- |

- |

- |

- |

236 |

|

3+ |

90,9 |

9,1 |

- |

- |

- |

143 |

|

4+ |

17,2 |

41,3 |

17,3 |

13,8 |

10,4 |

29 |

|

5+ |

- |

- |

33,2 |

16,7 |

50,3 |

6 |

|

6+ |

- |

- |

71,4 |

29,6 |

- |

7 |

|

7+ |

- |

- |

66,6 |

- |

33,4 |

3 |

|

8+ |

- |

- |

- |

- |

100 |

1 |

|

Экз. |

456 |

25 |

14 |

7 |

8 |

510 |

|

% |

89,4 |

4,9 |

2,7 |

1,4 |

1,6 |

100 |

Состояние половой зрелости омуля (самцы и самки) различных линейных размеров, %

Состояние половой зрелости омуля (самцы и самки) различного возраста, %

Срок вступления в нерестовое стадо рыб одного поколения у байкальского омуля обычно растягивается на несколько лет (от трёх до шести). По К.И. Мишарину (1958) омули, размножающиеся в реках северной части Байкала (р.р. Верхняя Ангара, Кичера), становятся половозрелыми на пятом (4+), в массе – шестом (5+) году жизни. На такие сроки созревания омуля данной популяции также указывали В.В. Смирнов и И.П. Шумилов (1974), которые отмечали кроме того, что половозрелыми они впервые становятся при достижении длины тела 25-26 см и массы 209-230 г. Это подтверждается и нашими исследованиями (табл. 3).

Всё стадо омуля, нагуливающееся в литорали озера у м. Покойники, осенью 2007 г., как показано в табл. 3, состояло в основном из неполовозрелых особей. Рыбы с развивающимися и зрелыми половыми продуктами занимали всего около 10 процентов. Распределение их в зависимости от возраста отражено в табл. 4.

Половозрелых самок омуля, готовых идти на нерест в текущем году, было отловлено всего четыре экземпляра. Возраст их колебался от 4+ до 8+ лет. Соотношение полов у омуля во всей пробе (521 экз) в совокупности составляло 1 : 0,87 в пользу самцов. Эта небольшая диспропорция между полами, на наш взгляд, вызвана тем, что местная группировка данной рыбы, в период наших исследований, состояла преимущественно из младших возрастных групп, в которых обычно чаще отмечаются самцы.

Таблица 5

Размерно-возрастной состав хариуса черного оз. Байкал

|

Размерн. Группы |

Возраст, лет |

Итого |

|||||||||

|

1+ |

2+ |

3+ |

4+ |

5+ |

6+ |

7+ |

8+ |

9+ |

Экз. |

% |

|

|

121-140 |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

0,8 |

|

141-160 |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

17 |

7,3 |

|

161-180 |

45 |

55 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

20 |

8,6 |

|

181-200 |

- |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

46 |

19,7 |

|

201-220 |

- |

94,7 |

5,6 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

18 |

7,7 |

|

221-240 |

- |

- |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

15 |

6,4 |

|

241-260 |

- |

- |

8,7 |

91,3 |

- |

- |

- |

- |

- |

23 |

9,8 |

|

261-280 |

- |

- |

- |

94,7 |

5,3 |

- |

- |

- |

- |

19 |

8,1 |

|

281-300 |

- |

- |

- |

53,8 |

46,2 |

- |

- |

- |

- |

26 |

11,1 |

|

301-320 |

- |

- |

- |

- |

70 |

30 |

- |

- |

- |

20 |

8,6 |

|

321-340 |

- |

- |

- |

- |

64,3 |

35,7 |

- |

- |

- |

14 |

6,0 |

|

341-360 |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

- |

- |

9 |

3,8 |

|

361-380 |

- |

- |

- |

- |

- |

33,3 |

66,7 |

- |

- |

3 |

1,3 |

|

381-400 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

1 |

0,4 |

|

401-420 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

1 |

0,4 |

|

Экз. |

28 |

74 |

18 |

53 |

35 |

22 |

2 |

1 |

1 |

234 |

- |

|

% |

12,0 |

31,6 |

7,7 |

22,6 |

15,0 |

9,4 |

0,9 |

0,4 |

0,4 |

- |

100 |

Хариус байкальский черный – Thymallus arcticus baicalensis Dybowski, 1874. Одна из наиболее многочисленных промысловых рыб – обитателей каменисто-галечниковой литорали северо-западной части Байкала. Является средообразующим компонентом ихтиофауны данной экологической зоны озера. Осенью 2007 г. в исследуемом районе отмечались хариусы в возрасте от 1+ до 9+ лет. Размерный ряд местного стада был весьма длинный – без резко выраженных модальных групп (табл. 5). Как видно из указанной таблицы, наиболее многочисленной размерной группой в нём в указанный период года были особи промысловой длиной 181-200 мм, составившие 19,7% от общего количества учтённых экземпляров этой рыбы. Количество хариусов в остальных группах было распределено между собой относительно равномерно, за исключением крайних вариантов размерного ряда представленных, как правило, единичными экземплярами.

Как следует из указанной таблицы (табл. 5), преобладающее значение по численности в местной группировке хариуса имели особи трёхлетнего возраста, составившие почти третью часть стада (31,6%), последующие места занимали пяти- (22,6%) и шестилетки (15,0%). Относительно низкое поголовье четырёхлеток (7,7%) возможно связано с особенностями воспроизводства и урожайности соответствующего поколения (2004 г. рождения). Небольшое количество двухлеток, очевидно, вызвано действием селективности орудий лова (сетей), ограничивающей вылов наиболее мелких особей данной возрастной группы (1+).

Минимальная промысловая длина созревающей самки в контрольных уловах 2007 г. была равной 288 мм, самца – 291 мм. Абсолютное созревание самцов отмечено у особей в размерном ряде 351- 360 мм. Самки полностью зрелыми становились при достижении длины более 320 мм (табл. 6).

Таблица 6

Состояние половой зрелости хариуса различных размерных групп, %

|

Размерный ряд, мм |

Самцы |

Самки |

||||

|

I, II - III |

III – IV |

Экз. |

II, II – III |

III – IV |

Экз. |

|

|

270 - 280 |

100 |

0 |

13 |

100 |

0 |

4 |

|

281 - 290 |

100 |

0 |

5 |

63,6 |

36,4 |

11 |

|

291 - 300 |

84,6 |

15,4 |

13 |

71,4 |

28,6 |

7 |

|

301 - 310 |

83,3 |

16,7 |

12 |

44,4 |

55,6 |

9 |

|

311 - 320 |

83,3 |

16,7 |

6 |

50 |

50 |

8 |

|

321 - 330 |

60 |

40 |

5 |

0 |

100 |

4 |

|

331 - 340 |

50 |

50 |

4 |

0 |

100 |

4 |

|

341 - 350 |

12,5 |

87,5 |

8 |

0 |

100 |

1 |

|

≥ 351 |

0 |

100 |

10 |

0 |

100 |

1 |

Таблица 7

Состояние половой зрелости хариуса различного возраста, % (м. Покойники, сентябрь – октябрь 2007 г)

|

Пол |

Стадия зрелости |

Возраст, лет |

||||

|

3+ |

4+ |

5+ |

6+ |

7+ |

||

|

Самцы |

II, II – III |

100 |

92,8 |

80,8 |

12,5 |

0 |

|

III – IV |

0 |

7,2 |

19,2 |

87,5 |

100 |

|

|

Экз. |

37 |

28 |

26 |

8 |

4 |

|

|

Самки |

II, II – III |

100 |

96,3 |

46,7 |

16,7 |

0 |

|

III – IV |

0 |

3,7 |

53,3 |

83,3 |

100 |

|

|

Экз. |

22 |

27 |

30 |

6 |

1 |

|

Минимальная масса половозрелых самцов и самок осенью 2007 г., в районе м. Покойники, составила 304 граммов. Абсолютно половозрелыми были хариусы массой тела свыше 520 г, самки – 560 г.

Половое созревание байкальского черного хариуса, как и омуля, растянуто на ряд лет – не менее трёх. В 2007 г. его впервые созревающие особи, способные принять активное участие в нересте в следующем сезоне, отмечены только среди рыб пятилетнего возраста. Массовое созревание наблюдалось у хариусов имеющих возраст 6+. Более старшие особи все были половозрелы (табл. 7).

Соотношение полов у черного хариуса среди молодых экземпляров промысловой длиной до 200 мм, в том числе среди рыб возраста 1+ - 3+ лет, в 2007 г. характеризовалось небольшим преобладанием по численности самок (51,0%). Весьма близким к этому был показатель количества самок в размерных группах от 200 до 320 мм (53,0%). Хариусы размерами тела более 320 мм в большей степени были представлены самцами, а в группах более 360 мм самки практически не встречались (табл. 8).

Таблица 8

Соотношение полов хариуса в различных размерных группах

|

Размерные группы, мм |

Самцы |

Самки |

Экз. |

||

|

Экз. |

% |

Экз. |

% |

||

|

200 - 220 |

14 |

53,8 |

12 |

46,2 |

26 |

|

221 - 240 |

9 |

40,9 |

13 |

59,1 |

22 |

|

241 - 260 |

8 |

30,8 |

18 |

69,2 |

26 |

|

261 - 280 |

16 |

59,3 |

11 |

40,7 |

27 |

|

281 - 300 |

18 |

50,0 |

18 |

50,0 |

36 |

|

301 - 320 |

12 |

44,4 |

15 |

55,6 |

27 |

|

321 - 340 |

10 |

52,6 |

9 |

47,4 |

19 |

|

341 - 360 |

10 |

76,9 |

3 |

23,1 |

13 |

|

361 - 380 |

5 |

100 |

0 |

0 |

5 |

|

381 - 400 |

2 |

100 |

0 |

0 |

2 |

|

401 - 420 |

1 |

100 |

0 |

0 |

1 |

Указанные биологические и экологические параметры популяций омуля и хариуса северо-западной части озера Байкал, в виду их высокой промысловой и биоценотической значимости, могут быть в дальнейшем использованы как реперные данные при организации биологического мониторинга рыбных ресурсов как данного его участка, так и всей акватории этого водоёма.

Список литературы Структура ихтиоценоза литорали северо-западной части озера Байкал

- Бекман М.Ю., Деньгина Р.С. Население бентали и кормовые ресурсы рыб Байкала // Биологическая продуктивность водоёмов Сибири. М.: Наука, 1962. С. 42-47.

- Кожов М.М. Биология озера Байкал. М.: АН СССР, 1962. 315 с.

- Мишарин К.И. Байкальский омуль //Рыбы и рыбное хозяйство в бассейне озера Байкал. Иркутск: Иркутское кн. изд-во, 1958. С. 130 -241.

- Смирнов В.В., Шумилов И.П. Омули Байкала. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1974. 160 с.

- Тахтеев В.В., Окунева Г.Л., Провиз В.И. и др. К характеристике донной фауны и сообществ зообентоса северного Байкала в районе Байкало-Ленского природного заповедника //Исследование водных экосистем Восточной Сибири (Биоразнообразие Байкальского региона). Тр. Биолого-почвенного фак-та ИГУ, 2000. Вып. 3. С. 21-41.

- Шевелёва Н.Г. Видовой состав и распределение ветвистоусых рачков в озере Байкал // Зоол. ж., 1996. Т. 75 (2). С. 312-314