Структура концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза

Автор: Циулина М.В.

Журнал: Вестник Нижневартовского государственного университета @vestnik-nvsu

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена структура концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов. Концепция рассматривается как система, структура которой представляет собой логически обусловленную взаимосвязь трех компонентов (ценностно-целевые ориентиры, теоретико-содержательное наполнение и нормативная модель реализации концепции), раскрывающих последовательно три ее аспекта (социокультурный, гносеологический и практический). Определена цель концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов, представлена декомпозиция общей цели. Определено место концепции в структуре современных теорий педагогики и аксиологии. Установлены факторы, очерчивающие границы применимости концепции: объекты рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов; особенности контингента процесса рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов; уровень научного знания в области методологии, теории, методики рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов на основе положений системно-синерге¬тического, аксиологического, культурологического и рефлексивно-деятельностного методологических подходов.

Концепция, структура концепции, рефлексивно-ценностное сопровождение, рефлексивно-ценностное сопровождение профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза

Короткий адрес: https://sciup.org/14117991

IDR: 14117991 | УДК: 378 | DOI: 10.36906/2311-4444/20-3/15

Текст научной статьи Структура концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза

Состояние проблемы рефлексивно-ценностного сопровождения профессиональнотворческой подготовки студентов педагогических вузов дает основание предположить, что для результативного осуществления данного процесса необходима разработка педагогической концепции, дающей представление о целесообразном педагогическом влиянии на формирование цен- ностного отношения студентов педагогических вузов к творчеству в профессии с учетом использования потенциала рефлексивно-ценностного сопровождения в процессе профессиональной подготовки. Концепция позволит определить возможности обогащения и преобразования ценностного поля и ценностного отношения студентов к творчеству в деятельности учителя. Нами выявлены социально-исторические предпосылки становления проблемы рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза [13], понятийный аппарат [14] и теоретические аспекты рассматриваемой проблемы [14].

Анализируя опыт ученых по формированию научных концепций различных явлений, в том числе и педагогических, можно сделать вывод, что само понятие «концепция» трактуется по-разному, с учетом тех особенностей, которые представляются приоритетными в процессе изучения явления. Концепция – это и «определенный способ понимания, трактовки явлений, процессов, определенная точка зрения на совокупность явлений, руководящая идея для их систематического освещения … ведущий замысел в структуре теории» [8, c. 11]; и «основополагающий замысел, идея педагогического знания, указывающая способ построения системы средств обучения и воспитания на основе целостного понимания сущности этих процессов. Она и представляет стратегию педагогической деятельности, определяя разработку соответствующих теорий» [1, c. 18] и др.

Е.В. Яковлевым и Н.О. Яковлевой концепция рассматривается как «сложная, целенаправленная, динамическая система фундаментальных знаний о педагогическом феномене, полно и всесторонне раскрывающая его сущность, содержание, особенности, а также технологию оперирования с ним в условиях современного образования» [18, c. 176]. Такое понимание концепции наиболее близко нам. Поэтому мы, опираясь на данное мнение, трактуем педагогическую концепцию как исторически обусловленную, сложную, целенаправленную, динамическую систему научных знаний о педагогическом явлении, актуализированную современным состоянием развития науки, полно и всесторонне раскрывающих его сущность, содержание, функции, выделяющих и описывающих его особенности и технологию реализации в современных условиях развития образования.

Итак, в каждом из вышеупомянутых определений научное обоснование имеют признаки концепции, указывающие на то, что концепция должна отвечать следующим требованиям:

-

- наличие четко обозначенной основной идеи, раскрывающей позицию автора;

-

- системное изложение всех положений концепции, т. е. все последующие в системе положения логично опираются на предыдущие, служащие для них основанием;

-

- обусловленность концепции развитием современного научного знания;

-

- технологическое обеспечение перехода от теории к практике [11, c. 108].

При этом необходимо отметить, что в структуре концепции, согласно мнению Е.М. Харлановой [10; 11], помимо гносеологического компонента появляется еще и личностноценностный, что отвечает постнеклассическому типу рациональности, учитывающему субъективность самого исследователя, разрабатывающего и реализующего концепцию, и его ценностноцелевые ориентации, соотнесенные с социальными целями и ценностями. Подчеркнем, что расширяемое при этом поле научной мысли обогащается знаниями об объекте, обусловленными средствами деятельности, ценностями личности исследователя и его научными целями, соотнесенными с общественными, т. е. педагогическое исследование приобретает, наряду с теоретическим (знание о сущем) и нормативным (знание о должном), еще и аксиологический компонент (знание о значимом) [5, c. 342–343].

Осознавая необходимость формирования ценностного отношения педагогов к творческому подходу в своей профессии через осознание и принятие ценностей педагогической деятельности, признавая значимость консолидации мнений разных ученых в различных областях знаний при решении задач профессионального образования и рассматривая формирование рефлексивноценностного отношения к творчеству в профессии педагога как ведущую идею и задачу нашего исследования, учитывая актуальную потребность соответствующей педагогической теории и практики, необходимо определить научные подходы и разработать специальную концепцию рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов.

Мы полагаем, что наиболее полно, с точки зрения целей нашего исследования, концепция рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов должна представлять собой совокупность научных знаний об исследуемом явлении, закономерностей и принципов его существования в действительности или в деятельности человека, подходов, позволяющих рассмотреть исследуемое явление с разных сторон, комплекс положений, описывающих сущность, содержание, функции, особенности исследуемого явления и предполагаемый результат реализации концепции.

Чтобы соблюсти композиционное единообразие изложения концепции как системы научных знаний и как формы представления результатов научного исследования, согласно точке зрения Е.В. Яковлева [17], мы представляем структуру концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов в следующем композиционном решении:

-

• общие положения, которые определяют назначение концепции, обоснование основных положений, цели концепции, педагогическое обеспечение, место в педагогической теории и границы применимости;

-

• понятийный аппарат исследования, определяющий логику трактовки концепции, однозначность, интеграцию и диверсификацию ее положений;

-

• теоретико-методологические основания, определяющие методологические подходы к исследуемому явлению, позволяющие увидеть взаимосвязь знаний философского, общенаучного и конкретно-научного уровней в отношении исследуемого явления;

-

• ядро концепции, обеспечивающее ее научность, включающее закономерности и принципы функционирования и развития изучаемого явления, выявленных на основе теоретикометодологических оснований;

-

• содержательно-смысловое наполнение концепции, определяющее сферу практического ее применения в авторской трактовке на основе теоретических знаний о явлении.

Все эти разделы и условия реализации должны быть представлены во взаимосвязи.

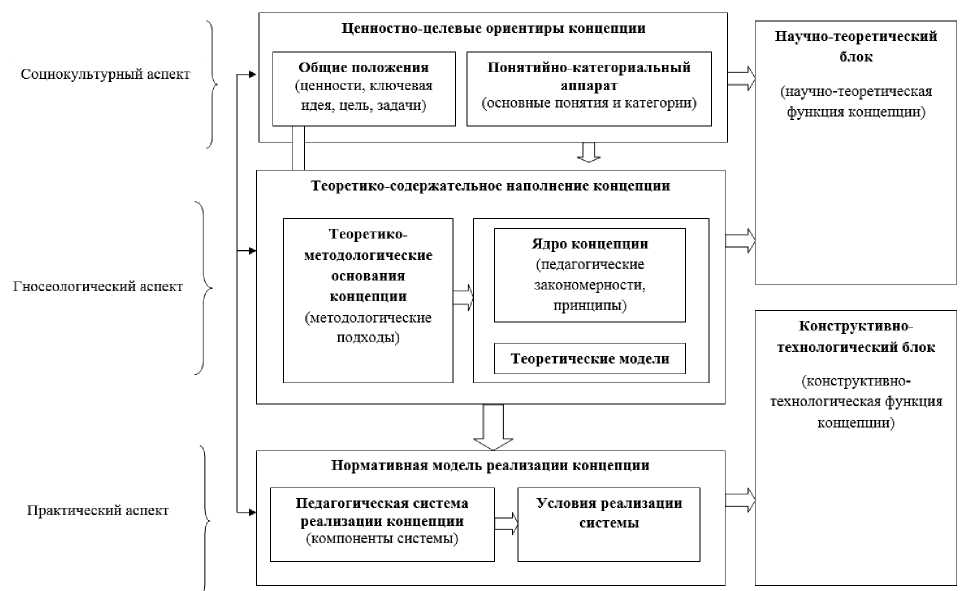

Основываясь на работах Е.М. Харлановой [10; 11], Е.В. Яковлева [17; 18], нами разработана структура концепция рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза (рис. 1).

Рис. 1. Структура концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза

Представленная структура концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза, на наш взгляд, позволяет рас- сматривать данную концепцию как целостную, логически стройную, последовательную, завершенную теорию; комплексность авторски обоснованных положений определяет сферу применимости концепции. Эффективность применения концепции в педагогической практике зависит от упорядоченности и согласованности всех аспектов теории, предельного внимания к каждому из ее компонентов, раскрытию сути теории через проекцию теоретических положений на практическую деятельность.

Концепция рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза представляет собой сложную, целенаправленную, динамическую систему теоретико-методологических и методико-технологических знаний о процессе рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза, базирующуюся на положениях системно-синергетического, аксиологического, культурологического и рефлексивно-деятельностного подходов.

В науке критерий сложности предполагает диалектическое единство основных положений различных теорий. Сложность системы знаний о явлении также предполагает многообразие его структурного состава и внутренних связей системы. Структура концепции как системы знаний о явлении рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза показывает наличие уровней подчиненности, определяющих логику развертывания ее содержания. Например, общие положения и понятийный аппарат концепции определяют выбор ее теоретико-методологических оснований. Содержательно-смысловое наполнение выстраивается, исходя из закономерностей и принципов, составляющих ядро, а также теоретико-методологических оснований, которые предоставляют практический аппарат для исследования объекта и сущности выбранных понятий.

Каждый раздел концепции имеет свое функциональное назначение, обеспечивая ее целостность, сложность, полноту, сохраняя при этом важность собственных задач, направленных на общую цель. Например, теоретико-методологические основания составляют теоретическую базу, которая дает возможность привлечь необходимый аппарат исследования, ядро концепции позволяет грамотно выстроить практическую деятельность и т. д.

Критерий целенаправленности описывает установку и возможность достижения поставленной цели. При этом необходимо описать предполагаемые результаты, разработать аппарат их измерения, обеспечить наличие информационных связей, способствующих своевременной коррекции результата и необходимых ресурсов. Таким образом, конкретность, измеримость, контролируемость и реальность являются основными характеристиками поставленной в исследовании цели. Целенаправленность системы знаний, составляющих данную концепцию, заключается в полном и всестороннем описании реализации процесса и результата рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза как педагогического феномена. Она обеспечивается выбором теоретических и практических средств, методов, использованием иллюстративного материала, привлечением авторитетных мнений специалистов в области рассматриваемого педагогического явления. Целенаправленность системы знаний исследуемого явления находится в соответствии с общим развитием процесса педагогического сопровождения различных аспектов образовательного процесса в вузе.

Свойство динамичности предполагает наличие и описание межпредметных связей и расширение сферы приложения ее основного содержания как сферы развития самой концепции в дальнейшем, поскольку, в связи с развитием научной мысли, наша точка зрения, несомненно, получит некоторое изменение. При этом говорить о недостоверности знаний, составляющих данную концепцию, нельзя, так как они получили достаточное научное обоснование, подтверждены результатами, которые будут в дальнейшем развиваться, обогащать науку. Поэтому динамичность означает некоторую относительность представленного в концепции научного знания в отношении феномена рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов. Она остается частично открытой для дальнейших исследований, предъявляя устойчивость системы знаний, представленных в концепции.

Основными источниками создания концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза являются:

-

• социальный заказ, фиксируемый и реализуемый в нормативных документах, нравственно-ценностных нормах и положениях, определяющих суть деятельности специалистов, а также объективных потребностях общества и отдельной личности;

-

• международный и отечественный педагогический опыт организации педагогического сопровождения различных аспектов образовательного процесса вуза;

-

• требования к профессиональной компетентности специалистов в области рефлексивноценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза, признание важности профессионально-творческого саморазвития специалиста;

-

• выдвижение на приоритетные позиции ценностных оснований педагогического творчества в реализации профессионально-педагогической деятельности специалиста;

-

• теоретические концепции, отвечающие современному уровню развития различных видов педагогического сопровождения в образовательном процессе вузов;

-

• практический опыт реализации рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза.

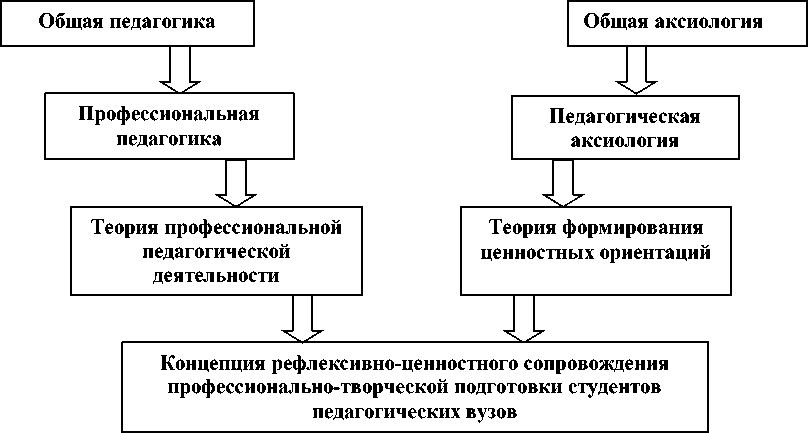

Исходя из этого, мы определили место нашей концепции в теории педагогики (рис. 2).

Рис. 2. Место концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза в педагогической науке

Определив место нашей концепции в структуре современных теорий педагогики и аксиологии, рассмотрим ее основные положения.

Доминирующее место в концепции занимает ее цель, так как цель является преддверием результата и характеризуется целенаправленностью и осознанностью. Целью разрабатываемой нами концепции является теоретико-методологическое и методико-технологическое обеспечение рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза как специфического вида деятельности педагога по созданию образовательной среды, направленной на решение актуальной педагогической проблемы.

С точки зрения Ю.А. Конаржевского, для эффективной реализации поставленной исследованием цели необходимо структурировать главную цель, которая представляет собой отсроченный результат, в систему подцелей, т. е. выполнить ее декомпозицию. Причем иерархическая декомпозиция главной стратегической цели технологически должна осуществляться с учетом следующих требований:

-

1) формулировка главной цели должна давать операциональное описание конечного результата;

-

2) содержание цели должно быть представлено иерархической структурой подцелей;

-

3) декомпозировать каждую цель верхнего уровня необходимо не менее чем на две цели нижнего уровня;

-

4) цели нижнего уровня по содержанию должны быть конкретнее целей верхнего уровня;

-

5) формулировки целей должны описывать желаемые результаты;

-

6) формулировки целей должны обеспечивать возможные оценки их достижения;

-

7) построение «пирамиды» целей должно заканчиваться тогда, когда нет смысла продолжать декомпозицию [4].

Декомпозиция общей цели концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов представлена в таблице.

Таблица

Декомпозиция общей цели концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов

|

Цель концепции – теоретико-методологическое и методико-технологическое обеспечение рефлексивноценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов по созданию педагогического проекта, направленного на решение актуальной педагогической проблемы |

|||||

|

Подцель 1. Обеспечение совершенствования педагогической деятельности по вопросу рефлексивноценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов |

|||||

|

1.1. Совершенствование педагогической компетентности преподавателей вуза в вопросе рефлексивно-ценностного сопровождения профессиональнотворческой подготовки студентов |

1.2. Обеспечение развития у педагогов интеллектуальной самостоятельности и творческой инициативы в профессионально-творческом развитии |

1.3. Оптимизация временных интеллектуальных затрат в деятельности по рефлексивноценностному сопровождению профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов |

|||

|

Подцель 2. Обеспечение эффективности процесса рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов |

|||||

|

2.1. Обеспечение процесса рефлексивно-ценностного сопровождения профессиональнотворческой подготовки студентов педагогических вузов |

2.2. Обеспечение технологичности процесса рефлексивно-ценностного сопровождения профессиональнотворческой подготовки студентов педагогических вузов |

2.3. Создание инфраструктуры процесса рефлексивноценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов |

|||

|

Подцель 3. Обеспечение качества результата рефлексивно-ценностного сопровождения профессиональнотворческой подготовки студентов педагогических вузов |

|||||

|

3.1. Обеспечение качества рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов |

3.2. Обеспечение эффективности решения педагогической проблемы средствами рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов |

3.3. Согласованность нормативной базы и методов решения педагогической проблемы |

3.4. Упорядочение внедрения результата исследования в образовательную практику |

||

|

Подцель 4. Обеспечение эффективности внедрения результатов рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов |

|||||

|

4.1. Согласованность нормативной базы и методов внедрения в образовательную практику результатов исследования |

4.2. Сокращение адаптационного периода образовательной практики к внедряемому объекту |

4.3. Обеспечение планируемых в результате внедрения инноваций планируемых результатов, обобщение опыта |

4.4. Трансляция инновационного педагогического опыта (теоретического, эмпирического, внедренного) |

||

Концепция рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза – это система, структура которой представляет собой логически обусловленную взаимосвязь трех компонентов (ценностно-целевые ориентиры, теоретикосодержательное наполнение и нормативную модель реализации концепции), раскрывающих последовательно три ее аспекта (социокультурный, гносеологический и практический).

Ценностно-целевые ориентиры – это компонент, включающий в себя: цель; понятийнокатегориальный аппарат исследования, ключевые ценности концепции, детерминирующие основную идею, раскрывающие социокультурный аспект концепции. Ориентир – категория, направляющая, очерчивающая контур приложения смысла. В контексте решения какой-либо научной проблемы ориентир конструирует вектор направленности действия: обозначает цель, соотнося ее с культурой; смыслы обретают ценностную окраску, также в соответствии с культурными маркерами; понятийно-категориальный аппарат исследования становится более точным и целеориентированным. Ценностно-целевые ориентиры – один из наиболее важных компонентов разрабатываемой системы, так как увязывает все исследование с конечными целями и задает вектор движения, очерчивая ценностно-смысловой коридор в социокультурном пространстве.

Компонент теоретико-содержательного наполнения включает методологические подходы, ядро концепции, теоретические модели. Он обеспечивает реализацию гносеологического аспекта концепции. Данный компонент систематизирует представления о педагогических явлениях исследуемого вопроса; средствами системного анализа предмета исследования способствует формированию системы теоретических знаний о структуре и связях исследуемой системы. Закономерности и принципы, составляющие ядро концепции, определяют следующий компонент – практический. Они устанавливают внутренние связи и зависимости, ориентирующие организацию педагогического процесса.

Практический аспект педагогической концепции представлен нормативной моделью. Он дает «общее представление о должном, о том, какими должны быть содержание и процесс учебновоспитательной деятельности, как осуществлять и преобразовывать их» [5]. Практический аспект демонстрирует система педагогического обеспечения рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов и педагогические условия ее реализации.

Проведя анализ исследований педагогического обеспечения, мы установили, что:

-

• педагогическое обеспечение направлено на изменение совокупности возможностей образовательного процесса в требуемое состояние для практической деятельности [9];

-

• содержание педагогического обеспечения включает: выявление факторов, объективно действующих на реализацию педагогического воздействия [6]; создание условий для реализации педагогической деятельности [16]; управление совокупностью ресурсов [9]; разработку и реализацию средств педагогической деятельности [7];

-

• динамика педагогического обеспечения проявляется в трансформации влияния внешних факторов в доминирующую позицию внутренних факторов [2].

Установление границ применимости любой педагогической концепции позволяет очертить область ее эффективного функционирования и развития. Границы применимости концепции, представленные объектами, на которые распространяется действие выдвинутых положений, областями педагогической действительности, спецификой субъектов педагогического процесса, условиями эффективного функционирования и развития исследуемого явления, позволяют осуществить прогнозирование ее дальнейшей жизнеспособности в других областях современной науки.

В нашем случае к факторам, очерчивающим границы применимости концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов, мы можем отнести:

-

• объекты рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза, на которые распространяется действие концепции;

-

• особенности контингента процесса рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза;

-

• уровень научного знания в области методологии, теории, методики рефлексивноценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза на основе положений системно-синергетического, аксиологического, культурологического и рефлексивно-ценностного методологических подходов.

С позиций нашего исследования объектами рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов будут являться:

-

• профессионально-творческая компетенция студента педагогического вуза;

-

• действенные знания о содержании профессионально-педагогических ценностей;

-

• рефлексивно-ценностная компетенция участников процесса сопровождения (сопровождающий и сопровождаемый).

Профессионально-творческая компетенция студента педагогического вуза представляет собой систему профессиональных знаний, умений, освоенных способов действий, поле профессиональных ценностей, личностный опыт в области реализации творческого подхода в педагогиче- ской деятельности; коммуникативно-дискурсивные способности и нацеленность на дальнейшее их совершенствование; стремление к профессионально-творческой самореализации и саморазвитию.

Действенные знания о содержании профессионально-педагогических ценностей включают в себя теоретические знания о содержании, месте педагогических ценностей в структуре общечеловеческих ценностей, о сущности педагогического труда, о роли его в развитии общества и воспитании подрастающего поколения. Действенными эти знания становятся потому, что обращают будущего педагога к деятельности, которая формирует в нем профессионально-ценностное поле, определяет вектор личностно-профессионального развития.

Рефлексивно-ценностная компетенция участников процесса сопровождения понимается нами как владение способами рефлексии в отношении своей деятельности. Сопровождающий обладает рефлексивными умениями в реализации процесса обеспечения педагогического сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов и становления их базы профессионально-педагогических ценностей. Сопровождаемый на основе рефлексивных умений и опыта рефлексивной деятельности формирует образ будущей профессии, с ее ценностным наполнением и творческим подходом.

Следующим фактором, очерчивающим границы применимости концепции, являются особенности контингента процесса рефлексивно-ценностного сопровождения профессиональнотворческой подготовки студентов педагогических вузов. Субъектами этого процесса являются: сопровождающие – преподаватели педагогических вузов и сопровождаемые – студенты педагогических вузов. В контексте этого эффективная реализация исследуемого педагогического процесса должна строиться на субъект-субъектных отношениях.

При этом преподаватель, наряду с прочими профессиональными компетенциями, должен обладать комплексом компетенций, обслуживающим процесс сопровождения: гносеологическими, творческими, планово-проектировочными, коммуникативными, контрольно-оценочными, мониторинговыми, исследовательскими, саморазвития, владеть способами педагогического взаимодействия, направленными на организацию ценностной рефлексии студентов.

Студент в процессе профессионально-творческой подготовки должен овладеть компетенциями: самовоспитания ценностного отношения к творчеству в профессии учителя; вербального и невербального коммуникативного поведения, отвечающего нормам профессионально-педагогической деятельности; рефлексивно-оценочными для соотнесения личностных ценностей с профессионально-педагогическими; самопознания и владения технологией саморазвития.

Третьим фактором границ применимости концепции является достигнутый уровень научного знания в области методологии, теории, методики рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов [12].

В теории системно-синергетического подхода выявлены совокупности взаимосвязанных сущностных признаков системы, основным из которых в рамках системно-синергетического подхода является самоорганизация; выявлены структура и признаки самоорганизующихся систем; установлен межсистемный характер взаимодействия самоорганизующихся систем; открыт системный синергизм как сообразное, гармонизированное и оптимальное взаимосодействие компонентов системы; исследованы законы социально-педагогических процессов.

Теория аксиологического подхода обозначает сущность, содержание и ведущие признаки понятия «ценности»; раскрывает социологические, нормативные, психологические и педагогические аспекты ценностных ориентаций и способы их формирования (технологии и методики); классифицирует ценности, связывая их с культурой, духовной деятельностью человека и философией; выявляет роль среды в формировании ценностей; представляет систему ценностных ориентаций как составную часть мировоззрения личности.

В теории культурологического подхода установлена специфика присвоения ценностей культуры (культурно-исторический подход); определены различия типов ценностной рефлексии; формируется новый тип научной рациональности, которая ориентирована на самоценность человека (гуманизм – идеология превосходящей ценности человека над другими социальными ценностями); произошло изменение антропологического основания образования (рефлектированный антропоцентризм), выраженного в изменении сознания индивида, его отношения к природе, обществу и самому себе.

Теория рефлексивно-деятельностного подхода богата историей, направлениями исследований, обилием теорий деятельности (социологические, психологические, педагогические и др.); выделены закономерности развития деятельности, обозначены принципы; систематизированы различные виды деятельности и роль ее в становлении личности; обозначена структура деятельности, уровни и мотивы, специфические особенности разных видов деятельности, в том числе на основе рефлексии.

Обозначенные границы применимости нашей концепции не являются окончательными. Они могут трансформироваться с развитием научной мысли в педагогической теории и практике.

Таким образом, представлена структура концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза, определено место концепции в структуре современных теорий педагогики и аксиологии; установлены факторы, очерчивающие границы применимости концепции.

Список литературы Структура концепции рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза

- Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. Ростов н/Д, 1999.

- Григорьева Н. Г. Теория и практика педагогического обеспечения личностного саморазвития студентов в контексте экокультурного подхода: Дис. … д-ра пед. наук. Хабаровск, 2000. 450 с.

- Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования. М., 1982.

- Конаржевский Ю. А. Анализ урока. М., 1999.

- Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики: новый этап. М., 2008.

- Москвина Н. Б. Трансформация риска личностно-профессиональных деформаций учителя в ресурс развития: педагогическое обеспечение: Дис.... д-ра пед. наук. Хабаровск, 2005. 431 с.

- Пучков Н. П. Формирование системы обеспечения качества подготовки специалиста в условиях технического вуза: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. Елец, 2004. 40 с.

- Спирин Л. Ф. Теория и технология решения педагогических задач (развивающееся профессионально-педагогическое обучение и самообразование). М., 1997.

- Тимонин А. И. Социально-педагогическое обеспечение профессионального становления студентов гуманитарных факультетов университета: Дис. … д-ра пед. наук. Кострома, 2008. 425 с.

- Харланова Е. М. Развитие социальной активности студентов вуза в процессе интеграции формального и неформального образования: Дис. … д-ра пед. наук. Челябинск, 2015. 435 с.

- Харланова Е. М. Педагогическая концепция с позиции постнеклассической науки: структура, функции, методы // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 3. С. 107-112.

- Циулина М. В. Методология психолого-педагогических исследований. Челябинск, 2015.

- Циулина М. В. Социально-исторические предпосылки становления проблемы рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 6. С. 112-122.

- Циулина М. В. Теоретические аспекты проблемы рефлексивно-ценностного сопровождения профессиональной подготовки студентов педагогического вуза // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2019. № 1. С. 110-118.

- DOI: 10.36906/2311-4444/19-1/16

- Циулина М. В., Гревцева Г. Я. Понятийный аппарат проблемы рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование и педагогические науки. 2018. Т. 10. № 4. С. 37-47.

- Шабанов Г. А. Педагогическое обеспечение качества образования в вузе: Дис. … д-ра пед. наук. М., 2006. 427 с.

- Яковлев Е. В. Концепция внутривузовского управления качеством образования будущих специалистов // Вестник Института развития образования и воспитания подрастающего поколения при ЧГПУ. Серия 3: Управление качеством профессионального образования. 2001. № 3. С. 25-40.

- Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения. М., 2006.