Структура летнего фитопланктона реки Олёкмы (Восточная Сибирь) и среда его обитания

Автор: Габышев В.А., Габышева О.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (13), 2013 года.

Бесплатный доступ

Получены первые сведения о пространственной структуре фитопланктона и химическом составе воды обширного участка средней и нижней Олёкмы (Вос- точная Сибирь, бассейн р. Лены). Выявлены особенности формирования фи- топланктона р. Олёкмы на участках с различными гидрологическими усло- виями. Значительно пополнены имевшиеся сведения о видовом разнообразии фитопланктона реки. Определены основные факторы, лимитирующие количе- ственное развитие фитопланктона. Формирование химического состава и фи- зических параметров вод р. Олёкмы происходит под действием природных факторов, связанных, главным образом, с влиянием вечномерзлых грунтов. Проведена комплексная оценка качества вод реки.

Река олёкма, восточная сибирь, еastern siberia, фитопланктон, физико-химические данные воды, качество воды

Короткий адрес: https://sciup.org/14992580

IDR: 14992580 | УДК: 581.526.325.2(282.256.62)

Текст научной статьи Структура летнего фитопланктона реки Олёкмы (Восточная Сибирь) и среда его обитания

Река Олёкма – крупный правый приток р. Лены. Длина реки 1310 км, площадь бассейна 201,2 тыс. км2. Олёкма берет начало в Муройском хребте Олёкминского Становика. Река протекает по горной стране, большей частью имеет глубокую и узкую долину. Территория бассейна реки характеризуется сплошным распространением вечномерзлых грунтов, климат резкоконтинентальный. В бассейне реки работают предприятия добывающей промышленности, в том числе крупный Олёкминский горнообогатительный комбинат по добыче железной и титановой руд. В рамках регионального проекта по созданию Южно-Якутского промышленного района в бассейне реки планируется прокладка магистрального газопровода. Участок р. Олёкмы протя- женностью 130 км расположен на территории Олёкминского государственного заповедника.

Первые сведения о водорослях р. Олёкмы приводятся в работе Л.Е. Комаренко [1], которая основана на материалах сборов в устье реки (1948–1951 гг.) и посвящена изучению её альго-флоры. Автором выявлено 62 вида водорослей из трех отделов: Bacillariophyta (44 вида), Chlorophyta (16) и Chrysophyta (2). В 1992–1995 гг. О.Ю. Рожковой [2] отработаны материалы на участке р. Олёкмы в пределах Олёкминского заповедника. Автором проведен таксономический и эколого-географический анализ речной альгофлоры, выполнена оценка качества воды по гидрохимическим параметрам. Альго-флора реки включает 108 видов из шести отделов. От- мечено доминирование Bacillariophyta и Chlorophyta (95% видового состава), а также низкое развитие биомассы фитопланктона (0,03–0,10 мг/л). Основу общей биомассы (48–100%) составляют диатомеи.

Материалом для единственной публикации о таксономическом составе собственно фитопланктона р. Олёкмы [3] послужили сборы 1981–1982 гг., выполненные в устьевой части реки. В планктоне реки авторами выявлено 79 видов водорослей из четырех отделов; доминируют диатомовые (54 вида, или 68% от общего числа видов фитопланктона) и зеленые (20 видов, 25%). Отмечено, что 10% видового состава фитопланктона – это альпийские и арктоальпийские организмы. Индекс сапробности невысокий – 1,5.

Основные цели настоящего исследования: выявить особенности пространственной структуры планктонных сообществ водорослей р. Олёкмы в летний период и оценить качество воды на основе ее гидрохимических параметров и биоиндикацион-ных свойств водорослей планктона.

Материал и методы

Сбор полевого материала выполнен в период с 28 июня по 4 июля 2011 г. на участке реки от впадения р. Нюкжи до устья (638 км) (рис. 1). На основе особенностей гидрологического режима и гидрографических характеристик обследованная часть реки условно разделена на два участка.

Участок A начинается от впадения р. Нюкжи и простирается до устья р. Тас-Миеле. Общая длина участка – 253 км. На протяжении первых 75 км участка A Олёкма огибает отроги Северного Ды-рындинского и Станового хребтов. Скорость течения – до 1,2 м/с. Ниже устья р. Хани река входит в ущелье между хребтами Каларским, Становым и Удокан, долина резко сужается и приобретает характер каньона. Русло представляет стремнину с большим количеством крупных порогов, где скорость течения высокая – 1,7–2,2 м/с, а местами – до 5,5. Глубина реки по фарватеру достигает 3 м. Прозрачность воды по диску Секки составляет 2,5– 2,9 м. Берега реки и дно ее русла сложены, главным образом, галькой, в ущелье – крупными валунами. Температура воды колеблется по пунктам наблюдений от 16,3 до 22,2°C, а в устьях притоков понижена до 13,3–15,5°C.

Участок B длиной 385 км – от впадения р. Тас-Миеле до устья Олёкмы. На этом участке река покидает ущелье и огибает сначала Чугин-ское, а затем Олёкмо-Чарское плоскогорья, а перед впадением в р. Лену протекает по Приленскому плато. Долина реки расширяется, берега и дно преимущественно галечные, а в нижней части участка – с примесью песка. Скорость течения меньше, чем на предыдущем участке, – от 0,9 до 1,5 м/с и снижается по направлению к устью реки. Глубина русла меняется от 1,9 до 6,4 м. Прозрачность воды варьирует в пределах от 2,0 до 2,5 м, а в устьях притоков понижается до 1,3–1,5 м. Температура воды варьирует от 16,3 до 18,4°C, в устьях притоков – 10,4–14,2°C.

Условные обозначения:

о - пункты отбора проб фитопланктона

• - пункты отбора проб фитопланктона

и гидрохимии

) (В) * участки р. Олёкмы

Масштабная линейка:

50 км

Рис. 1. Пункты отбора проб на р. Олёкме.

Всего собрана и обработана 21 проба воды для гидрохимического анализа и 48 планктонных альгологических проб. Отбирались они в 24 пунктах (рис. 1) в прибрежной зоне, либо по фарватеру из поверхностного горизонта воды (0-0,3 м). Химический анализ проб воды выполнен по общепринятым методикам [4]. При сборе, обработке и анализе материала фитопланктона применены унифицированные методы [5]. Для проведения комплексной оценки качества воды использованы классификации В. Сладечека (V. Sládeček) [6], О.П. Оксиюк и др. [7], а также нормативы ПДК рыбохозяйственного назначения [8].

Результаты работы

Гидрохимия

Вода р. Олёкмы не имеет запаха и вкуса, показатели прозрачности высокие на всем протяжении реки. Реакция среды близка к слабощелочной. Кислородный режим – в пределах нормы (таблица). По компонентному составу главных ионов воды реки сульфатного класса, кальциево-магниевой группы, третьего типа, пресные, маломинерализованные, очень мягкие. Концентрация компонентов солевого состава и процентное соотношение элементов на различных участках реки значительно не меняются. На долю сульфатов приходится 30– 38 %-экв. от общей суммы катионов и анионов, на долю кальция и магния – 20–38, гидрокарбонатов – 15–21, хлоридов – 5–12, натрия – 1–9, калия – 1–2 %-экв. Превышения ПДК по солевому составу не зафиксировано.

Воды р. Олёкмы бедны биогенными и органическими элементами (таблица). Отмечен низкий уровень содержания фосфорных соединений (фосфатов, фосфора общего). Невысока концентрация азотистых соединений (азота нитратного, нитритного и аммонийного). Низкими показателями содержания характеризуется комплекс органических веществ – легкоокисляемые органические вещества (по БПК 5 ), перманганатная окисляемость, фенолы, нефтепродукты и анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ). Особенностей в распределении комплекса биогенных и органических соединений по продольной оси реки не обнаружено, превышения ПДК нет.

Зарегистрировано повышенное содержание железа общего и трудноокисляемых органических веществ (таблица). По их концентрации вода реки характеризуется низким уровнем загрязнения; по содержанию железа общего участок А имеет низкий уровень загрязнения, а участок В – средний.

Фитопланктон

В результате собственных наблюдений в планктоне р. Олёкмы выявлено 232 вида водорослей (248 таксонов рангом ниже рода, включая номенклатурный тип вида) из семи отделов, 13 классов, 20 порядков, 47 семейств, 93 родов.

По видовому богатству преобладают представители отдела Chlorophyta (44,0% от общего чис-

Физико-химические параметры поверхностных вод р. Олёкмы на различных участках (пределы колебаний)

|

Показатели |

ПДК вр [8] |

Участки реки |

|

|

А |

В |

||

|

Компонентный состав главных ионов |

|||

|

Минерализация, мг/л |

1000 |

20,04-42,46 |

20,93-77,35 |

|

Общая жёсткость, мг-экв/л |

7 |

0,28-0,58 |

0,28-1,06 |

|

2+ с а , мг/л |

180 |

2,81-6,01 |

3,21-14,43 |

|

2+ m g , мг/л |

40 |

0,24-4,62 |

0,73-7,05 |

|

Na + , мг/л |

120 |

1,20-1,80 |

1,20-3,30 |

|

K + , мг/л |

50 |

0,2 |

0,10-0,20 |

|

HCO 3 , мг/л |

не лимит. |

1,22-15,87 |

3,66-25,63 |

|

Cl , мг/л |

300 |

2,13-3,90 |

2,48-7,44 |

|

SO 4 2- , мг/л |

100 |

9,13-20,17 |

4,80-25,46 |

|

Физические показатели |

|||

|

Запах, баллы |

2 |

0 |

0 |

|

Вкус, баллы |

2 |

0 |

0 |

|

Прозрачность, м |

- |

2,50-2,90 |

1,25-2,50 |

|

Цветность, градусы |

20 |

15- 23 |

13- 33 |

|

Взвешенные вещества, мг/л |

- |

11,20-14,00 |

14,40-22,00 |

|

рН |

6,50-8,50 |

7,03-7,79 |

7,41-8,00 |

|

Температура воды, С° |

- |

13,30-22,20 |

10,40-18,40 |

|

Газовый режим |

|||

|

O 2 , мг/л |

более 6,0 |

7,68-9,71 |

8,90-11,03 |

|

Насыщенность кислородом, % |

100 |

91-99 |

87-100 |

|

CO 2 , мг/л |

- |

3,96-6,60 |

2,64-5,28 |

|

Биогенные и органические вещества |

|||

|

N - NH 4 , мг/л |

0,39 |

0,06-0,43 |

0,06-0,26 |

|

N - NH - , мг/л |

0,02 |

0,002-0,005 |

0,002-0,006 |

|

N - NH 3 , мг/л |

9,10 |

0,07-0,10 |

0,02-0,11 |

|

P - PO 4 + , мг/л |

0,20 |

0,00-0,01 |

0,01-0,03 |

|

P , мг/л общ. |

0,20 |

0,01-0,10 |

0,01-0,14 |

|

Si - SiO 2 , мг/л |

- |

0,84-1,88 |

0,94-2,44 |

|

ХПК, мг/л |

15,00 |

28,30-35,40 |

23,70-34,60 |

|

БПК 5 , мг/л |

менее 2,0 |

0,18-0,97 |

0,24-1,02 |

|

Перманганатная окисляемость, мг/л |

15,00 |

7,92-15,00 |

2,88-14,40 |

|

F e , мг/л общ. |

0,10 |

0,07- 0,16 |

0,04- 0,52 |

|

Фенолы, мг/л |

0,001 |

0,0004 |

0,0004 |

|

АПАВ, мг/л |

0,10 |

0,02 |

0,02 |

|

Нефтепродукты, мг/л |

0,05 |

0,004 |

0,004 |

Примечание: жирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДКвр; прочерк – значение ПДК вр отсутствует.

ла видов) и Bacillariophyta (40,1%). Разнообразно представлены Chrysophyta (5,6%) и Cyanophyta (4,7%); Xanthophyta (3,0%), Euglenophyta и Dino-phyta (по 1,3%) – меньше.

На уровне классов выделяются Pennatophy-ceae (37,9% видового состава), Conjugatophyceae (27,6%) и Chlorophyceae (16,4%); на уровне порядков – Raphales (31,9%), Desmidiales (26,7%) и Chlorococcales (13,8%).

Наиболее крупные по числу видов семь семейств включают 123 вида водорослей (53,0% от общего числа видов), которые принадлежат к отделам Chlorophyta, Bacillariophyta и Chrysophyta. Одно- и двувидовых семейств в спектре водорослей планктона р. Олёкмы – 22, т.е. 46,8% от их общего количества.

Анализ родового спектра водорослей планктона р.Олёкмы указывает на неравномерность распределения видов по родам. Так, девять ведущих родов, составляющих 9,7% всего родового состава, охватывают 38,0% общего числа видов. Одно- и двувидовыми являются 73,1% всех родов водорослей планктона реки, причем на их долю приходится 35,8% видового состава. Пропорции флоры 1:2, 0:4, 9:5,3. Родовая насыщенность – 2,5. Вариабельность вида – 1,1.

В фитопланктоне Олёкмы преобладают случайно-планктонные (бентосные) виды (30,2% видового состава) планктонно-бентосных (27,4%) и истинно-планктонных форм (18,5%). Отмечено пять реофильных видов: Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenh. var. productum Grun., G. longiceps Ehr. var. montanum (Schum.) Cl. f. suecicum Grun., G. parvulum (Kütz.) Grun., Hannaea arcus (Ehr.) Patr., Meridion circulare Ag. и два вида, предпочитающих хорошо аэрированные воды, – Hantzschia elongata (Hantzsch) Grun. и Pinnularia borealis Ehr.

Воды р. Олёкмы маломинерализованные, что обусловливает преобладание в фитопланктоне олигогалобов (61,3%). Активная реакция вод близка к слабощелочной, поэтому значительна доля ин-дифферентов (18,1%), а также алкалифилов и алка-либионтов (в сумме 16,9%), ацидофилов (11,7%), ацидобионты отсутствуют.

По географической принадлежности основу фитопланктона реки составляют космополиты (55,6%). В связи с особенностями природных условий региона наибольший интерес представляют альпийские и арктоальпийские организмы, доля которых в фитопланктоне реки – 9,3%. Среди них три вида отмечены в большинстве пунктов наблюдений: Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt, Hannaea arcus , Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz. Доля бореальных видов и представителей голарктического географического царства – меньше (по 4,4%). Географическое положение р. Олёкмы объясняет присутствие в планктоне стенотермных холодолюбивых диатомей: Aulacosеira distans (Ehr.) Simon. var. alpigena (Grun.) Simon., Diatoma hiemale (Lyngb.) Heib., D. hiemale var. mesodon (Ehr.) Grun., Eunotia diodon Ehr., E. praerupta Ehr., E. praerupta var. bidens (W. Sm.) Grun., Gomphonema ventricosum Greg.

По отношению к концентрации органических веществ в водной толще состав водорослей-индикаторов р. Олёкмы на 19,9% образован b-ме-зосапробными формами, 16,7 – олигосапробными, 32,7% – видов, развивающиеся в переходной зоне между b-мезо- и олигосапробной. Меньше водорослей, характеризующих воды с высокими показателями сапробности (β-α, α-β, α, β-ρ), – 7,6% и с очень низкими (х, х- ο , ο -х, х-β) – 23,1%.

В трёх пунктах наблюдений на реке обнаружены инициальные и вегетативные клетки реликтового вида, представителя диатомей – Pliocaenicus costatus Flower, Ozornina et Kuzmina.

Участок A. В фитопланктоне р. Олёкмы на этом участке выявлено 163 вида (167 внутривидовых таксонов) из семи отделов. По числу видов основу фитопланктона составляют зеленые (44,8% общего числа видов) и диатомовые водоросли (38,0%). Золотистых – меньше (6,1%), синезеленых и желтозеленых встречено по шесть видов, дино-фитовых и эвгленовых – по три.

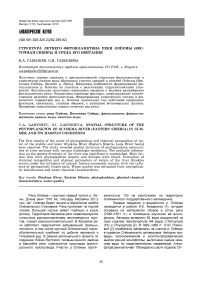

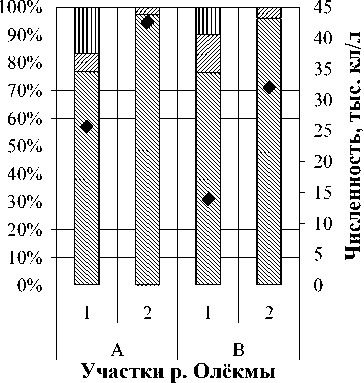

Численность фитопланктона основного русла этого участка реки составляет в среднем 25,6 тыс. кл/л, биомасса – 0,03 мг/л. В районе устьев притоков эти показатели выше – 42,5 тыс. кл/л и 0,07 мг/л. Основу численности и биомассы фитопланктона формируют диатомовые как в русловой части реки (соответственно 76,7 и 85,4%), так и в районе устьев притоков (97,3 и 90,9%) (рис. 2, 3). Показатели развития зеленых водорослей следующие: в русловой части реки – 6,6% общей численности фитопланктона и 10,8% общей биомассы, в устьях притоков – соответственно 2,7 и 9,1%. Доля представителей других отделов в количественном развитии фитопланктона незначительна, однако в основном русле реки золотистые водоросли имеют высокий показатель численности, составляя 16,5% от общей численности фитопланктона.

Состав структурообразующих видов фитопланктона этого участка реки неоднороден. В верхней части участка, до впадения р. Хани, эди-фикаторами являются представители диатомей и золотистых водорослей: доминант – Tabellaria flocculosa , субдоминант – Dinobryon divergens Imhof. Это арктоальпийский вид и космополит, представители планктонно-бентосного типа местообитаний и истинного планктона. В нижней части участка (ниже устья р. Хани) Dinobryon divergens выпадает из числа видов-эдификаторов и в их составе исключительно диатомеи: доминанты Tabellaria flocculosa и Achnanthes nodosa A. Cl. и субдоминант – Hannaea arcus . Это арктоальпийские планктонно-бентосные и случайно-планктонные (бентосные) виды.

Индекс биоразнообразия участка A р. Олёк-мы варьирует по различным пунктам наблюдений от 3,34 до 4,92. Индекс сапробности в среднем для участка – 1,25.

Участок B. Видовое богатство планктона здесь несколько выше, чем на предыдущем участке, и составляет 181 вид (194 вида и разновидно-

ш Chrysophyta ж Chlorophyta

^ Bacillariophyta

-

■ Другие

-

♦ Общая численность

Рис. 2. Доля доминирующих отделов водорослей в общей численности фитопланктона, а также её абсолютный показатель на различных участках р. Олёкмы в основном русле (1) и в районе устьев главных притоков (2).

ш Chrysophyta ш Chlorophyta

^ Bacillariophyta

■ Другие

▲ Общая биомасса

Рис. 3. Доля доминирующих отделов водорослей в общей биомассе фитопланктона, а также её абсолютный показатель на различных участках р. Олёкмы в основном русле (1) и в районе устьев главных притоков (2).

96,0% и 90,5% – в районе устьев притоков (рис. 2, 3). Зеленые водоросли на втором месте, достигая в среднем для участка B: 13,8% общей численности фитопланктона и 15,4% общей биомассы в русловой части реки, а в устьях притоков – соответственно 3,9 и 9,4%. В фитопланктоне основного русла реки, как и на предыдущем участке, золотистые водоросли имеют относительно высокий показатель численности, составляя 9,8% от общей численности фитопланктона. Вклад в количественное развитие фитопланктона представителей других отделов незначителен.

Набор структурообразующих видов фитопланктона меняется в сравнении с вышерасположенным участком реки: это – представители отдела Bacillario-phyta. В числе доминантов планктонно-бентосные виды: космополит – Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. и северо-альпийский вид – Tabellaria flocculosa . Субдоминантом является случайно-планктонный арктоальпийский вид – Achnanthes nodosa .

Индекс биоразнообразия меняется по пунктам отбора проб от 2,43 до 5,10. Индекс са-пробности – 1,45.

Обсуждение результатов

Воды р. Олёкмы бедны биогенными и органическими элементами. Повышенное содержание железа общего и трудно-окисляемого органического вещества имеет природный харак сти) водорослей, которые относятся к семи отделам. Основу флористического состава фитопланктона, как и на участке A, представляют Bacillario-phyta (47,5% от общего числа видов) и Chlorophyta (38,1%). Менее разнообразны водоросли отделов Cyanophyta (5,5%) и Chrysophyta (4,4%); из Dinophyta и Xanthophyta встречено по три вида, из Euglenophyta – два.

Уровень вегетации фитопланктона основного русла реки снижается в сравнении с вышерасположенным участком (рис. 2, 3) и составляет 13,9 тыс. кл/л и 0,02 мг/л. В районе устьев притоков количественные показатели развития фитопланктона, как и на участке A, выше, чем в русловой части реки (32,0 тыс. кл/л и 0,07 мг/л). Основу фитопланктона, как и на участке A, формируют диатомовые, составляя 76,2% общей численности и 80,8% общей биомассы в русловой части реки, и соответственно 29

тер. Данные компоненты накапливаются в поверхностных водах за счет интенсивных процессов оттаивания и размывания поверхностного слоя грунтов, а также в результате разложения донных осадков. На современном этапе река является не-трансформированным водотоком и находится преимущественно под влиянием природных факторов.

Основу видового списка фитопланктона р.Олёк-мы на 84,1% составляют зеленые и диатомовые водоросли. Для устья Олёкмы этот факт был отмечен прежними исследователями [3]. Подобное соотношение характерно и для других рек Севера [9]. Преобладание видов с небольшим числом родов и значительное число одно- и двувидовых родов являются особенностью флоры водорослей северных водоемов [10]. Полученные данные о фитопланктоне р.Олёкмы позволили значительно пополнить имеющиеся сведения о его видовом разнообразии.

Отмечена тенденция увеличения числа видов во флоре планктона по направлению к устью реки, видовой состав фитопланктона участка B несколько богаче, чем участка A. Наибольшие значения индекса биоразнообразия фитопланктона р.Олёкмы зафиксированы для пунктов наблюдений, расположенных в низовье реки. В состав чаще встречающихся в реке видов, отмеченных нами во всех пунктах наблюдений, входят представители зеленых и диатомовых водорослей: Closterium leibleinii Kütz., C. littorale Gay f. minus Komarenko, Tabellaria fe-nestrata (Lyngb.) Kütz., T. flocculosa . Значительная доля в планктоне реки случайно-планктонных (бентосных) форм, а также наличие аэрофильных и холодолюбивых видов водорослей отражают горный характер р. Олёкмы.

Реликтовый вид – представитель диатомей Pliocaenicus costatus был обнаружен нами в Олёкме впервые. Однако он широко распространен в озерах бассейна р. Олёкма [11], и очевидно, оттуда попадает в планктон реки. Оптимум развития представителей рода был в плиоцене, когда он насчитывал восемь видов. Есть сведения о его находке лишь в Северном полушарии. Современные популяции представлены одним видом ( P. сostatus) , который отмечен в арктических и горных областях Азии.

Наиболее высокий уровень количественного развития фитопланктона р. Олёкмы зарегистрирован в районе устьев её притоков, являющихся неглубокими горными потоками, а также на участке A – основного русла реки с ярко выраженным горным характером (рис. 2, 3). Это обусловливает занос в планктон водорослей из донных обрастаний. Аналогичный факт отмечен в развитии фитопланктона других рек региона на участках с высокой скоростью течения [12].

Уровень вегетации фитопланктона реки невысокий. Максимальное значение биомассы, зафиксированное нами в одном из пунктов наблюдений на р. Олёкме (0,12 мг/л), сопоставимо с ранее полученными данными для реки (0,10 мг/л) [2], а также с имеющимися сведениями по другим горным рекам региона [13].

Развитие фитопланктона р. Олёкмы лимитируют такие факторы, как: высокая скорость течения реки (течение – основной фактор, ограничивающий развитие планктона [14]), низкое содержание в водах реки биогенных элементов и низкая минерализация вод.

Основу численности и биомассы фитопланктона всех исследованных участков реки составляют Bacillariophyta и Chlorophyta (рис. 2, 3). Это характерно и для других северных рек [12,13]. В планктоне основного русла реки по численности выделяются также золотистые водоросли, которые предпочитают холодные чистые воды [5]. В устьях притоков р. Олёкмы в фитопланктоне доля диатомей как по численности, так и по биомассе выше, чем в русловой части реки. В притоках Олёкмы как горных потоках температура воды ниже, чем в са- мой реке. Здесь активно вегетируют прикрепленные формы диатомей. Из обрастаний они попадают в планктон. Доминирование диатомовых водорослей в биомассе планктона р. Олёкмы было отмечено исследователями и ранее [2]. В составе структурообразующих видов фитопланктона р. Олёкмы – представители Bacillariophyta и Chrysophyta, планктонно-бентосные и бентосные формы. Учитывая, что на значительном протяжении Олёкма – типично горная река, вполне объяснимо наличие в фитопланктоне среди эдификаторов трёх арктоальпийских видов и одного реофила.

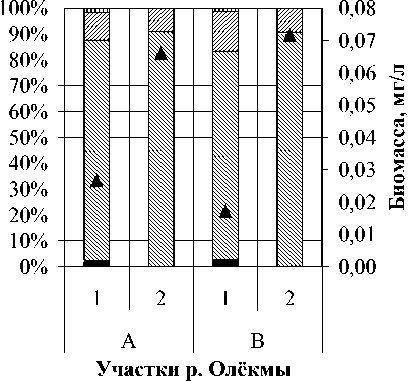

Коэффициент сходства (Съеренсена) видового состава фитопланктона участков A и B р. Олёк-мы – средний (0,63). Это объясняется сменой условий обитания фитопланктона, главным образом гидрологии и морфометрии реки.

Изменения флористического состава фитопланктона, выявленные с помощью кластерного анализа, пространственно совпадают с участками реки, на которых происходит смена гидрологических условий (рис. 4). Первый, самый крупный флористический сдвиг, отмечен ниже устья р. Хани (пункт 4),

Рис. 4. Дендрограмма иерархического кластерного анализа флоры фитопланктона р. Олёкмы.

где Олёкма входит в горное ущелье. Второй значительный сдвиг виден в пункте 21. Он отделяет флору предустьевого участка, где река выходит на При-ленское плато и приобретает наиболее выраженный равнинный характер. Отмечена еще серия из двух меньших флористических сдвигов: первый из них – ниже устья р. Тас-Миеле (пункт 10), где река покидает горное ущелье, второй – ниже устья р. Орюс-Миеле (пункт 13) и свидетельствует о том, что смена популяций фитопланктона от горного участка реки к равнинному происходит не сразу, а постепенно. Индекс сапробности для исследованных участков р. Олёкмы соотносится с данными, полученными исследователями около 30 лет назад [3].

Выводы

Результаты анализа пространственной структуры таксономического состава и количественного развития фитопланктона р.Олёкмы свидетельствуют о его неоднородности на различных участках реки. Это согласуется с положениями концепции речного континуума [15] и обусловлено закономерной сменой по направлению к устью реки действующих на фитопланктон гидрологических, гидрофизических факторов среды.

По классификации Сладечека (Sládeček) [6] воды р. Олёкмы относятся к слабозагрязненным. На основе классификации О.П. Оксиюк и В.Н.Жу-кинского [7] по уровню биомассы фитопланктона воды реки на всём её протяжении имеют разряд «предельно чистые», по индексу сапробности – «вполне чистые», по комплексу физико-химических показателей – относятся к 2-3 классам чистоты и характеризуются как «чистые – умеренно загрязненные». Это соотносится с ранее опубликованными результатами о качестве воды р. Олёкмы [2]. Полученные данные о структуре фитопланктона и физико-химических параметрах вод р. Олёкмы являются фоновыми и послужат основой биомониторинга речной экосистемы при дальнейшем промышленном развитии восточносибирского региона.

Список литературы Структура летнего фитопланктона реки Олёкмы (Восточная Сибирь) и среда его обитания

- Комаренко Л.Е. Характеристика флоры водорослей и зоопланктона водоемов бассейна среднего течения р. Лены//Труды Ин-та биологии ЯФ Сиб. отд. АН СССР. Якутск, 1956. Вып. 2. С. 145-212.

- Рожкова О.Ю. Водоросли водотоков Олёкминского заповедника: таксономия, экология, качество воды: автореф. дис. … канд. биол. наук. Якутск, 1998. 22 с.

- Васильева И.И., Ремигайло П.А., Соколова Л.С. Санитарно-биологическая характеристика отдельных участков рек Лены, Олёкмы, Чаруодокана//Биологические проблемы Севера: БНТИ. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО АН СССР, 1984. С. 10-12.

- Семенов А.Д. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Л., 1977. 540 с.

- Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. Водоросли: Справочник. Киев: Наукова думка, 1989. 608 с.

- Sládeček V. System of water quality from the biological point of view//Arch. Hydrobiol. Ergebn. Limnol. 1973. Vol. 7. № 1. P. 1-218.

- Оксиюк О.П., Жукинский В.Н., Брагинский Л.П. и др. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши//Гидробиол. журн. 1993. Т. 29. №4. С. 62-76.

- Перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов/Под ред. М.Л. Кашинцева, О.А. Черникова, Н.А. Шиленко, С.А. Соколова, С.Н. Анисова. М., 1995. 141 с.

- Комулайнен С.Ф., Чекрыжева Т.А., Вислянская И.Г. Альгофлора озёр и рек Карелии. Таксономический состав и экология. Петрозаводск: Карельский науч. центр РАН, 2006. 81 с.

- Гецен М.В. Водоросли в экосистемах Крайнего Севера. Л., 1985. 165 с.

- Бондаренко Н.А. Фитопланктон горных озёр Восточной Сибири//Изв. Самар. науч. центра РАН. 2006. Т. 8. № 1. С. 176-190.

- Габышев В.А., Габышева О.И. Современное состояние фитопланктона и химического состава вод р. Амга//Сиб. экол. журн. 2011. Т. 18, № 1. (23-31)

- Gabyshev V. A., Gabysheva O. I. Phytoplankton of the Amga River and chemical composition of the water: Contemporary State//Contemp. Probl. Ecol. 2011. Vol. 4. №1. (15-20) DOI: 10.1134/S1995425511010036

- Бондаренко Н.А., Томберг И.В., Логачёва Н.Ф., Тимошкин О.А. Фитопланктон и гидрохимия рек Витим, Мама и Чуя (Забайкалье, бассейн реки Лены)//Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Биол. Экол. 2010. Т. 3. № 4. С. 70-81.

- Allan J.D., Castillo M.M. Stream ecology: structure and function of running waters. 2nd ed. Dordrecht: Springer, 2007. 436 pp.

- Vannote R.L., Minshall G.W., Cummins K.W. et al. The river continuum concept//Can. J. Fish. Aquat. Sci. 1980. Vol. 37. №1. P. 130-137.