Структура личностных особенностей абитуриента медицинского вуза

Автор: Акимова О.В., Щибря А.В., Аранович И.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Материалы III всероссийской недели науки с международным участием. Саратов, 3-6 марта 2014 г.

Статья в выпуске: 2 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить структуру личности молодых людей, решивших связать жизнь с врачебной профессией, оценить их личностную готовность к профессии врача. Объектом исследования были абитуриенты, поступавшие в Саратовский государственный медицинский университет в 2013 г. в составе 241 человека. В качестве методов исследования использованы психодиагностические тесты на самооценку психического состояния, способности к эмпатии, направленности мотивации. Результаты. Обнаружено, что у большинства респондентов низкий уровень тревожности, низкий уровень фрустрации, средний уровень агрессивности, средний уровень ригидности, а также высокие показатели по шкале эмпатии. Наиболее часто встречающимися типами личности по отношению к труду являются эмотивный и интуитивный. Преобладание мотива достижения успеха или мотива избегания неудач напрямую зависит от специфики ситуации, в которую попадает абитуриент. Заключение. Абитуриенты обладают качествами, которые необходимы в профессиональной деятельности врачам, а именно: высокой стрессоустойчивостью, отсутствием страха перед трудностями, низким уровнем ригидности, высоким уровнем эмпатии, средним уровнем агрессии. Абитуриенты мотивированы на успех в ситуациях, когда они уверены в своих силах.

Личность, профессиональные компетенции, эмпатия

Короткий адрес: https://sciup.org/14917953

IDR: 14917953

Текст научной статьи Структура личностных особенностей абитуриента медицинского вуза

-

1 Вв едение. Выбор профессии — одно из главных решений в жизни человека. От правильности решения этого вопроса во многом зависит внутреннее обогащение всей жизни человека, ее нравственная и духовная полноценность.

На профессиональный выбор влияют различные внешние и внутренние факторы. Так, сложившиеся в стране демографические перепады обусловливают специфическую ситуацию при трудоустройстве и выборе профессии. Появились различия в качестве образования: проблема качества образования приобретает форму дифференциации на элитарное и массовое и охватывает все этапы образовательного процесса. Доступ к востребованным профессиям, гарантии занятости, переход на следующие ступени более престижного образования или профессиональной подготовки — все это повышается с ростом качества уже полученного образования [1].

К внутренним факторам, влияющим на профессиональный выбор, можно отнести личностные лимиты, в результате которых человек не имеет возможности избрать то или иное занятие. Молодые люди, готовясь к выбору учебного учреждения, еще не до конца осознают сильные и слабые стороны своей личности. Вымышленный образ самого себя, как правило, подталкивает человека к принятию решений, ошибочность которых осознается слишком поздно [1]. Поэтому для того, чтобы не совершить ошибку в

выборе профессии, необходимо помочь им расширить представление о себе.

В психологии существует множество исследований, посвященных формированию «профессионального типа личности» в контексте связи личности с профессией. Интерес к проблеме «личность — профессия» возник давно и до сих пор остается актуальным.

С каждым годом профессия медицинского работника привлекает к себе все больше молодых людей. Существует ошибочное предположение о том, что, обладая большим запасом знаний, врач может осуществлять эффективный лечебный процесс. Но, как показывает практика, «знания и практические навыки являются всего лишь ресурсом личности, но не ее компетентностным состоянием» [2]. Поэтому профессия врача, как и любая другая, предполагает у человека, выбравшего ее, наличие определенных личностных качеств, которые в первую очередь влияют на эффективность лечебного процесса.

Для врача важно не только быть компетентым в области медицинских знаний, но и обладать рядом личностных особенностей, позволяющих ему успешно взаимодействовать с пациентами. Например, одним из таких необходимых для врача личностных качеств, которые определяют эффективность лечебного процесса, является коммуникативная компетентность [3].

Актуальность данной темы обусловлена и таким явлением, как коммерциализация медицинского обслуживания. В сфере медицины происходит все больший рост количества коммерческих организа- ций. В связи с этим происходит увеличение роста требований, предъявляемых пациентами к профессионализму врача, а также к его личностным качествам.

Таким образом, с учетом изложенного данное исследование представляется весьма актуальным как в теоретическом, так и в практическом отношении.

Цель : выявить структуру личности молодых людей, решивших связать жизнь с врачебной профессией, оценить их личностную готовность к профессии врача.

Объекты и методы. Выборку для исследования составили абитуриенты, поступавшие на различные факультеты Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского в 2013 г., в количестве 241 человека. Характеристиками, значимыми для исследования, являлись такие личные данные респондентов, как пол, возраст, выбор соответствующего факультета по первому приоритету. Среди опрошенных было 104 мужчины и 137 женщин, возрастной диапазон опрошенных находился в интервале от 17 до 22 лет. Выбор специальности и соответствующего ей факультета распределялся среди абитуриентов следующим образом: «Лечебное дело» — 154 чел.; «Педиатрия» — 26 чел.; «Стоматология» — 30 чел.; «Фармация» — 13 чел.; «Клиническая психология» — 13 чел.; «Медико-профилактическое дело» — 5 чел. Исследование проводилось во время работы приемной комиссии. Ситуацию подачи документов в выбранный вуз можно считать стрессовой.

Для проведения исследования выбраны следующие методики: методика диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка, опросник «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, конструктивный рисунок человека из геометрических фигур, методика диагностики мотивации достижения А. Мехрабиана.

Методика диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка предназначена для диагностики уровня ситуативной тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности.

Опросник «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна предназначен для диагностики такого важного для врача качества, как эмпатия. Доказано, что эмпатийность врача является одним из ведущих параметров личностно-эмоциональной сферы, по которому осуществляется его оценка пациентом [4].

Методика «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» позволила выявить индивидуально-типологические особенности абитуриентов и отнести их к определенному типу личности по отношению к труду. Всего выделяется 8 типов личности: «руководитель», «ответственный исполнитель», «тревожно-мнительный», «ученый», «изобретатель», «интуитивный», «эмотивный», «нечувствительный к переживаниям других».

Методика диагностики мотивации достижения А. Мехрабиана позволила определить мотивацию достижения абитуриентов.

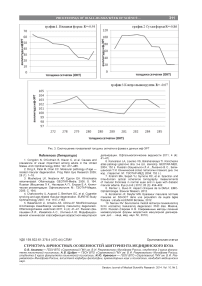

Результаты. В результате анализа диагностики психических состояний Г. Айзенка получены следующие данные: низкий уровень тревожности имеют 130 человек (54%), средний уровень — 93 человека (39%), низкий — 18 человек (7%); низкий уровень фрустрации наблюдается у 161 человека (67%), средний уровень у 62 (26%), низкий у 18 (7%); высокий уровень агрессивности имеют 89 человек (37%), средний — 124 человека (51%), низкий 28 человек (12%); высокий уровень ригидности выявлен у 93 (39%) человек, средний уровень ригидности — 123 человек (51 %), низкий — 25 человек (10%).

Таким образом, наибольшее число абитуриентов имеют низкий уровень тревожности, низкий уровень фрустрации, средний уровень агрессивности и средний уровень ригидности.

Проведена оценка гендерных различий, что показало: у представителей мужского пола низкий уровень тревожности наблюдается у 76 человек (73%), а у представителей женского пола у 54 человек (39%).

Результаты, полученные по опроснику шкалы эмоционального отклика А. Меграбяна и Н. Эпштейна, свидетельствуют: «высокий уровень эмпатии» наблюдается у 175 респондентов (72%), у 65 человек (27%) обнаружен «нормальный уровень эмпатий-ности», «низкий уровень эмпатийности» имеется у 1 человека (1 %).

Сравнение показателей уровня эмпатии у мужчин и женщин показывает, что высокий уровень наблюдается у 114 женщин (83%), у респондентов-мужчин высокий уровень у 61 (59%). Средний уровень преобладает у мужчин — 43 человека (41 %), у женщин средний уровень встречается реже — 22 человека (16%).

Существуют различия по уровню эмпатии у абитуриентов в зависимости от выбранного факультета. Высокий уровень эмпатии обнаружен у абитуриентов, поступающих на факультет «Клиническая психология» (84,6%) и на факультет «Педиатрия» (80,8%). Наименьшее число абитуриентов с высоким уровнем эмпатии обнаружено на факультете «Фармация» (53,9%).

Распределение по типам личности по методике «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» следующее: наибольшее количество абитуриентов относятся к «эмотивному типу» — 61 человек (25,3%), далее следует «интуитивный» тип — 54 человека (22,4%), «тревожно-мнительный» — 36 человек (14,9%), «ученый» — 30 человек (12,5%), «изобретатель» — 29 человек (12%), «ответственный исполнитель» — 23 человека (9,5%), «руководитель» — 17 человек (7%), «нечувствительный к переживаниям других» — 4 человека (1,7%).

Исходя из результатов, полученных в ходе исследования по методике диагностики мотивации достижения А. Мехрабиана, выявлено следующее: 20 абитуриентов (8%) характеризуются мотивом стремления к успеху, из них 13 мужчин и 7 женщин; 221 человек (92%) всех опрошенных нельзя отнести ни к группе, которая характеризуется мотивом избегания неудач, ни к группе, характеризующейся мотивом стремления к успеху.

При сопоставлении методик «Мотивация достижения А. Мехрабиана» и «Диагностика психических состояний Г. Айзенка» было выявлено следующее: преобладающее большинство абитуриентов с мотивом стремления к успеху имеют низкий уровень тревоги — 18 человек (90%), низкий уровень фрустрации — 19 человек (95%), низкий уровень агрессии — 13 человек (65%) и низкий уровень ригидности -15 человек (75%).

Обсуждение. Таким образом, абитуриентов, поступающих в медицинский вуз, можно охарактеризовать как людей стрессоустойчивых, мало подверженных фрустрации, не испытывающих страха перед трудностями. Они устойчивы к неудачам и обладают адекватной самооценкой. Агрессивность не является устойчивой чертой личности респондентов, проявления агрессии ситуативны и зависят от порождающей их ситуации. Испытуемые устойчивы в своих взглядах и убеждениях, но они способны изменить свое мнение под воздействием изменившейся ситуации. При анализе гендерных различий выявлено, что женщины тревожнее мужчин.

Также в ходе исследования выявлено, что у абитуриентов, решивших связать свою жизнь с врачебной деятельностью, преобладает высокий уровень эмпатии. Данные респонденты способны проникнуть и «вчуствоваться» в переживания других людей, они всегда готовы оказать помощь и эмоциональную поддержку. Высокий уровень эмпатии в сочетании с другими личностными качествами сможет в дальнейшем способствовать формированию доверия между врачом и пациентом. В то же время в ходе исследования установлено, что абитуриенты-женщины обладают более высоким уровнем эмпатии, чем абитуриенты-мужчины, что свидетельствует о большей чувствительности женщин к нуждам других людей. Полученные данные также указывают на различия в уровне эмпатии от выбранного абитуриентами факультета. Самый высокий уровень эмпатии обнаружен у абитуриентов, подавших документы на специальность «Клиническая психология». Высокий уровень эмпатии обнаружен и у абитуриентов, поступающих на педиатрический факультет. Самый низкий уровень эмпатии выявлен у абитуриентов, поступающих на фармацевтический факультет.

Ведущими типами по отношению к труду являются: «эмотивный» и «интуитивный». «Эмотивный» тип характеризуется высокой способностью к сопереживанию. Такие люди обладают повышенной способностью к спонтанному выражению эмоций, они импульсивны, постоянно находятся в поиске чего-то нового. Лица с интуитивным типом преимущественно направлены на научный эксперимент, разработку новых путей и методов. Абитуриенты с данным типом имеют абстрактно-логическое мышление, они более склонны к теории, нежели к практике.

Нельзя говорить о преобладании какого-либо мотива достижения (избегание неудач или стремление к успеху) у испытуемых. Это свидетельствует о зависимости преобладания той или другой мотивации от специфики ситуации, в которой респонденты находятся. Если ситуация для них представляется как заведомо не ведущая к успеху, то преобладать будет мотив избегания неудач. В ситуации, где респонденты уверены в достижении поставленных целей, они будут нацелены на успех.

Заключение. Таким образом, абитуриенты, поступающие в медицинский вуз, обладают качествами, которые необходимы им, как будущим врачам: высокой стрессоустойчивостью, отсутствием страха перед трудностями, низким уровнем ригидности, высоким уровнем эмпатии, средним уровнем агрессии. Абитуриенты мотивированы на успех в ситуациях, когда они уверены в своих силах.

Эффективность процесса лечения зависит от личности врача, а значит, наличие перечисленных необходимых характеристик в личности будущих врачей предполагает успешную работу системы здравоохранения в будущем.

Список литературы Структура личностных особенностей абитуриента медицинского вуза

- Чeренниченко Г.А. Молодежь России: социальные ориентации и жизненные пути. СПб: Изд-во РХГИ, 2004; 504 с.

- Стадников А. А., Дереча В. А. Совершенствование личности и персоногенез как основа компетентностного подхода в подготовке специалиста//Вестник СПб гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова 2008; (2): 94-95 с.

- Карвасарский Б. Д. Клиническая психология: учебник. 3-е изд. СПб: Питер, 2008; 695 с.

- Терентьев И.А. Личностные особенности проявления эмпатии в деятельности врача курортного лечебного учреждения: автореф. дис.... канд. психол. наук. Сочи, 2007; 23 с.