Структура нарушений осанки у школьников г. Нижневартовска

Автор: Батршин Ильгиз Тимергадиевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведено скрининг-обследование 18500 школьников г. Нижневартовска Тюменской области методом компьютерной оптической топографии. У 79,5 % обследованных детей выявлено нарушение осанки. Проведен анализ состояния осанки в трех плоскостях: во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной. У многих детей нарушение осанки определяется одновременно в нескольких плоскостях, поэтому один и тот же пациент может представлять нарушение осанки как в одной, так и в другой плоскости. С нарушением осанки только в одной плоскости выявлено 27,2 % школьников. Детей с комбинированным нарушением осанки одновременно в двух плоскостях выявлено 10183 человека, что составляет 69,2 %, а с трехплоскостным нарушением осанки выявлено 3,6 % детей. Двухплоскостные и трехплоскостные нарушения представляют многоплоскостную форму и составляют 3/4 всех нарушений осанки.

Одноплоскостное и многоплоскостное нарушение осанки, дети, скрининг, трехмерное обследова-ние осанки

Короткий адрес: https://sciup.org/142121347

IDR: 142121347

Текст научной статьи Структура нарушений осанки у школьников г. Нижневартовска

По данным Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Турнера, при обследовании детей Ленинграда в 1963 году нарушение осанки было выявлено у 26,4 %. С тех пор более чем за 40 лет распространенность нарушений осанки увеличилось в 3 раза и составляет от 60 до 80 % [1, 4]. При этом, по утверждению некоторых авторов, такие нарушения осанки как уплощение или усиление лордоза и кифоза, смещение вершины физиологических изгибов в каудальном или краниальном направлении приводят к дислокации пульпоз-ных ядер, блокадам сегмента, антеро-, ретро-, латеролистезам и, как следствие, могут являться предстадией или ранними проявлениями дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника [4, 6].

Осанка представляет одну из характеристик физического развития, которое принято оценивать по таким показателям телосложения, как линейные размеры, объем и соотношению длины и массы тела. Однако осанка аккумулирует в себе не только антропометрическую часть физического развития, но и биомеханическую, кинематическую и энергетическую составляющие физиологии движения [2]. С биомеханической точки зрения правильная осанка является результатом такого соотношения всех действую- щих между собой сил, когда физиологические изгибы позвоночника хорошо выражены, имея правильный волнообразный вид, так как они по законам биомеханики придают позвоночнику большую устойчивость, сопротивляемость, увеличивают его рессорные свойства и облегчают возможность сохранения равновесия.

В то же время осанка является одним из важнейших понятий для определения положения тела человека в пространстве и имеет очень много толкований. Большинство авторов определяют осанку с точки зрения взаимоотношений отдельных частей тела человека, зависящих, а свою очередь от формы и строения скелета, изгибов позвоночника, наклона таза и осей нижних конечностей, формы грудной клетки, состояния мышечно-связочного аппарата [3]. В настоящее время в понятие «нарушение осанки» принято включать не только отклонения в сагиттальной, но и во фронтальной плоскости [1]. Несмотря на это, до настоящего времени попытка описать и систематизировать нарушение осанки как таковое сводится к характеристике, в основном, физиологических изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости, которые повторяют в различных вариациях классификацию осанки по Staffel.

Можно констатировать, что системного подхода для изучения и единой классификации на- рушений осанки на сегодняшний день не существует. Многие классификации не учитывают современных представлений о многомерности положения осанки и туловища. Это связано с отсутствием инструментальных и доказательных методов обследования положения туловища в трехмерной проекции, которые в последние годы стали возможны благодаря освоению и внедрению в медицинскую практику эффективных компьютерно-цифровых методов, которые позволяют производить обследование и анализ туловища в трехмерной проекции. Лишь в последнее десятилетие большая часть вертеброло-гов стала исповедовать, наконец, трехмерную деформацию позвоночника и туловища [2].

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности, характеристики и особенностей формирования нарушения осанки как в одной плоскости, так и в двух, трех плоскостях одновременно.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами обсследованы 18500 детей и подростков 7-17 лет (средний возраст 12,5 лет) города и района Нижневартовска. Для исследования формы осанки и позвоночного столба нами использован инструментальный метод КОМОТ – компьютерный оптический топограф для неинвазивного и бесконтактного определения формы туловища одновременно в трехмерном измере- нии, разработанный в Новосибирском НИИТО [5], и применен топографический критерий оценки нарушения осанки. Данный метод позволяет получить цифровое описание осанки с восстановлением трехмерной модели туловища в целом. Для исследования также использовался цифровой фотоаппарат Konica Minolta dimage X1 8.0 megapixel.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе нашего исследования с нарушением осанки (НО) выявлено всего 14714 человек, что составило 79,5 % школьников. Среди них с нарушением осанки во фронтальной плоскости (ФП) – 11311 человек (61,1 %), в сагиттальной плоскости (СП) 11960 (64,6 %) и в горизонтальной плоскости (ГП) 2678 человек, которые составили 14,5 % детей. При этом нужно дополнить, что многие школьники имеют нарушение осанки одновременно в нескольких плоскостях и поэтому один и тот же пациент может представлять НО как в одной, так и в другой плоскости, формируя, тем самым, многоплоскостное нарушение осанки.

В связи с этим нарушение осанки мы разделили на моноплоскостное (МНП), когда нарушение формируется исключительно в одной плоскости в «чистом» виде, а именно во ФП, СП или ГП, и многоплоскостное (МГП), которое, в свою очередь, может быть двухплоскостным или трехплоскостным. Двухплоскостным является формирование нарушения осанки в комбинации двух плоскостей: ФП+СП, ФП+ГП или СП+ГП. Еще одной и наиболее сложной «многокомпонентной» формой НО является трехплоскостная комбинация в виде ФП+СП+ГП.

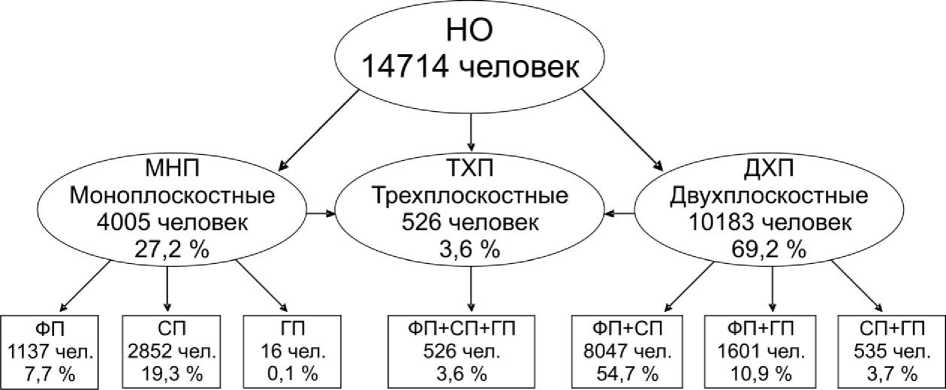

Согласно полученным данным (рис. 1), с мо-ноплоскостным нарушением осанки выявлено всего 4005 человек, которые составляют 27,2 % в общей группе НО. Среди них наибольшую распространенность нарушения осанки только в одной плоскости имеет СП, где выявлено 19,3 % детей, во фронтальной плоскости таковых 1137 человек, что составило 7,7 %. Наименьшее количество моноплоскостного нарушения выявле- но в горизонтальной плоскости – всего 16 человек, которые составили 0,1 % детей.

При этом с нарушением осанки во фронтальной плоскости с достоверным значением (p<0,05) превалируют девочки по сравнению с мальчиками, 52,4 % и 47,6 % соответственно. В то же время в сагиттальной плоскости по распространенности НО уверенно превалируют мальчики, где 43,3 % девочек и 56,7 % мальчиков. Моноплоскостному «чистому» нарушению осанки только в горизонтальной плоскости больше подвержены девочки по сравнению с мальчиками, соответственно 60,2 % и 39,8 %. В возрастном аспекте по выраженности и распространенности НО «преимущество» у младших возрастных групп по сравнению со старшими детьми.

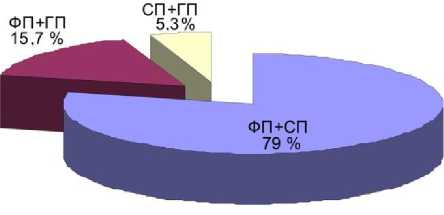

По данным наших исследований, наиболее распространенной формой нарушения осанки является многоплоскостная комбинированная (рис. 1). Среди последних самым распространенным видом является двухплоскостная форма, с наличием которой выявлено 10183 человек, что составляет 69,2 % или 2/3 всех выявленных нами нарушений в целом. Среди последних наиболее распространенной формой является двухплоскостная форма ФП+СП, которая составляет более половины, а именно 54,7 % всех нарушений, выявленных нами в ходе скри-нинг-обследования школьников. При этом среди собственно двухплоскостных форм комбинация ФП+СП составляет уже более 79 % (рис. 2), являясь тем самым самой часто встречающейся формой нарушения осанки вообще.

Рис. 2. Структура двухплоскостного нарушения осанки

Рис. 1. Структура моноплоскостного и многоплоскостного нарушения осанки

Следующая форма двухплоскостной комбинации ФП+ГП выявлена у 1601 школьника, что составляет 10,9 % от общего нарушения осанки. Третья форма двухплоскостного нарушения в комбинации СП+ГП составляет всего 3,7 % детей и подростков. В группе с комбинированным НО во ФП+СП по распространенности превалируют мальчики над девочками, младшая возрастная группа над старшей. В группах с НО во ФП+ГП и СП+ГП структура патологии несколько другая: в данных группах, наоборот – по распространенности комбинированного НО превалируют девочки над мальчиками, а в возрастном аспекте НО во ФП+ГП и СП+ГП более распространено в средней возрастной группе детей.

С трехплоскостной формой нарушения осанки в ходе нашего исследования выявлено всего 526 школьников, которые составили 3,6 % в общей группе с НО. Половозрастной состав детей с комбинированным трехплоскостным НО характеризуется тем, что в данной группе превалируют девочки над мальчиками, соответственно 325 и 201 человек, составляя тем самым достоверную величину p<0,05. Распространенность трехплоскостного НО по возрастному составу тоже радикально отличается по полу. У мальчиков наибольшая распространенность приходится на младшие группы 7-8 лет (11,4 %), а у девочек, наоборот – наибольшая частота встречаемости комбинированного трехплоскостного НО приходится на старшие группы 16-17 лет (11,2 %) соответственно.

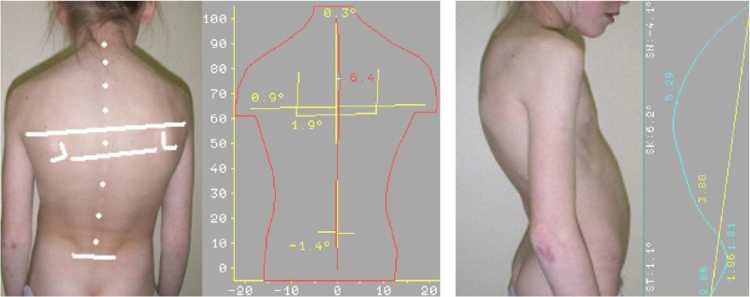

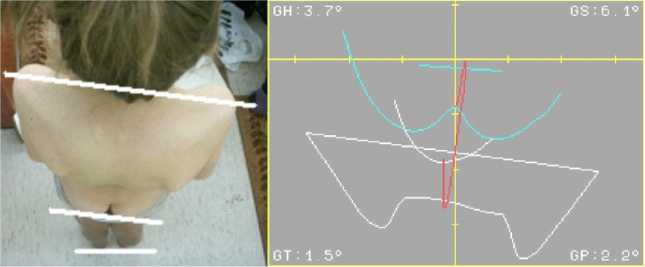

На рисунке 3 проиллюстрировано одномоментное нарушение осанки у одного и того же пациента во всех трех плоскостях: ФП+СП+ГП, где фронтальная плоскость с симметричным наклоном плечевого пояса и лопаток против часовой стрелки, а тазовый пояс – по часовой стрелке. В то же время в сагиттальной плоскости мы видим кифозированную осанку за счет уплощения и значительно меньшей протяженности лордоза. В горизонтальной плоскости симметричная ротация плечевого и тазового пояса по часовой стрелке (разворот туловища). При этом ротированный тазовый пояс смещается вправо от проекции центра опоры, а ротированный плечевой пояс, наоборот – стремится к центру, чтобы компенсировать разбалансированную опору, которая произошла при девиации туловища.

Несмотря на то, что распространенность трехплоскостного НО небольшая по сравнению с одноплоскостными и двухплоскостными, считаем наличие НО одновременно во всех трех плоскостях серьезным нарушением статуса опорно-двигательного аппарата. Длительно сохраняющиеся многокомпонентные нарушения осанки являются более ригидными и могут являться предстадией или ранними проявлениями дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника [4].

Нужно добавить, что среди школьников с трехплоскостным НО у 66,2 % выявлены признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани: вялая неустойчивая осанка, гипермобильность суставов (в том числе рекур-вация коленных и вальгусная деформация голеностопных суставов), деформации грудной клетки различной формы и выраженности, слабо выраженный мышечный компонент. В связи с этим нужно признать, что трехплоскостное НО является серьезным патологическим состоянием организма, требующим системных и адекватных лечебно-профилактических мер.

б

в

Рис. 3. Комбинированное трехплоскостное нарушение осанки во ФП+СП+ГП; а дорсальный отдел туловища пациента и фронтальная топограмма с НО; б вид в профиль и сагиттальная топограмма с НО; в вид сверху и горизонтальная топограмма с НО

ОБСУЖДЕНИЕ

В работах, посвященных нарушению осанки, после подробного и правильного визуального описания асимметричных анатомических образований туловища в качестве основного дифференциального признака нарушения осанки и сколиоза используется, как правило, наличие или отсутствие рентгенологического признака патологической ротации позвоночника [1].

До настоящего времени данная проблема была трудноразрешимой, так как массовое рент-генобследование большого количества детей невозможно как по техническим причинам, так и по вопросам безопасности, имея ввиду лучевую нагрузку на детский организм. В настоящее время с появлением высокоинформативных компьютерных методов обследования, которые позволяют беспристрастно и объективно фиксировать состояние осанки в любой проекции с последующим инструментальным документированием, по нашему мнению, появилась возможность решить вышеописанную проблему.

В ходе нашего исследования мы установили, что нарушение осанки во фронтальной плоскости характеризуется изменением топографии всех или отдельно взятых анатомических структур дорсальной поверхности туловища как относительно друг друга, так и относительно позвоночника. Оно включает в себя отклонение туловища по вертикали и отклонение линии остистых отростков латерально, асимметрию плечевого пояса по горизонтали, асимметрию лопаток как по горизонтали, так и по вертикали, а также дистанции лопаток от срединной линии туловища и между собой. Важное место в этом ряду занимает состояние тазового пояса во фронтальной плоскости, так как тазовый пояс является основанием туловища.

По данным А.В. Карлова (2002), основными причинами нарушения осанки являются «синдром короткой ноги» и синдром «укорочения полутаза», который был диагностирован у 78,2 % наблюдавшихся пациентов. При этом у детей с разновысокостью нижних конечностей укорочение, как правило, имеется слева и составляет 75 % обследованных (А.Ю. Голдырев, 2000), а по данным наших исследований – 86,1 %.

В связи с этим можно предположить, что левосторонний перекос таза вызывает левосторонний наклон туловища, а ось позвоночника, стремясь сохранить вертикальное положение туловища, приподнимает левое плечо и левую лопатку вверх, перемещая их по круговой траектории к центру, при этом происходит латеральное отклонение осевой линии позвоночника влево. Таким образом, туловище, перемещая и изменяя топографически взаимоотношение своих анатомических структур между собой (часть плечевого пояса, лопатку, таз и латеральное отклонение осевой линии позвоночника) стремится сохранить вертикальное положение, выдержать баланс равновесия и устойчивость.

Анализируя состояние осанки в сагиттальной плоскости и различные топографические парамет- ры грудного кифоза и поясничного лордоза, можно утверждать, что у детей младших групп физиологические изгибы менее развиты по сравнению с детьми старших групп. При нарушениях осанки в СП у мальчиков, как правило, выявляется уплощение физиологических изгибов, а у девочек, наоборот – усиление. В связи с уплощением грудного кифоза, в большей степени у мальчиков, формируется синдром прямой спины, а у девочек, как правило, кругловогнутая спина с усилением физиологических изгибов. При уплощении грудного кифоза и поясничного лордоза формируется прямая спина. При этом, по мнению М.В. Михайловского (2002), отсутствие физиологических изгибов в СП в 17 раз ухудшает прочность позвоночника, так как резистентность к вертикальным нагрузкам и эластичность обеспечивается чередующимися физиологическими изгибами [2].

Независимо от возраста у всех девочек более выражен поясничный лордоз по сравнению с грудным кифозом, а у мальчиков, наоборот – грудной кифоз по сравнению с поясничным лордозом. При этом вершина кифоза у мальчиков находится ниже по сравнению с верхушкой кифоза девочек, а в отношении лордоза картина противоположная: верхушка лордоза у девочек выше по сравнению с мальчиками, у мальчиков же верхушка лордоза располагается ниже. С увеличением выраженности нарушения осанки у мальчиков увеличивается протяженность кифоза со смещением апекса каудально, при этом, формируется каудальный кифоз, уменьшая протяженность естественного лордоза. У девочек же увеличивается протяженность лордоза со смещением апекса кра-ниально, формируя краниальный лордоз.

Нарушение осанки в горизонтальной плоскости характеризуется ротацией плечевого и тазового пояса по или против часовой стрелки, а также одновременной разнонаправленной ротацией пле- чевого и тазового поясов в ГП, т.е. скрученностью туловища. Согласно полученным данным, ротация плечевого пояса независимо от пола до 10 лет происходит преимущественно по часовой стрелке, а ротация таза, наоборот – против часовой стрелки. Однако, начиная с предпубертатного возраста у девочек и в пубертатном возрасте у мальчиков, данная закономерность меняется и становится обратной: плечевой пояс разворачивается против часовой стрелки, а тазовый – по часовой стрелке.

По нашему мнению данная закономерность связана с несколькими причинами. При анализе результатов у детей с ротацией плечевого пояса по часовой стрелке мы выявили, что 84,1 % из них имеют нарушение осанки во ФП с асимметрией плечевого пояса, а именно: левая часть плечевого пояса выше по сравнению с правой. При ротации плечевого пояса против часовой стрелки – у 78,6 % детей правая половина плечевого пояса выше по сравнению с левой во ФП. Следовательно, положение плечевого пояса во ФП и ротация плечевого пояса в ГП взаимосвязаны: перекос плечевого пояса со смещением левой половины вверх по ФП, как правило, ротирует плечевой пояс по часовой стрелке в ГП и наоборот – смещенная вверх правая половина плечевого пояса разворачивает плечевой пояс против часовой стрелки.

В связи с тем, что у подавляющего большинства детей с НО имеется перекос таза во ФП с относительным укорочением нижней конечности слева, последние были подвергнуты дополнительному обследованию. При этом у 83,1 % детей с разновысокостью нижних конечностей и относительным укорочением слева была выявлена ротация тазового пояса в ГП по часовой стрелке. При укорочении нижней конечности справа такая же закономерность, только с меньшим значением, а именно у 67,2 % детей – ротация таза против часовой стрелки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно констатировать, что общая характеристика состояния осанки и туловища складывается из совокупности положения количественно-метрических взаимоотношений между анатомическими структурами туловища в трехмерной проекции. Любое изменение состояния осанки в одной плоскости приводит к топографическому видоизменению анатомических структур туловища в других плоскостях, формируя тем самым многоплоскостное нарушение осанки как таковое. Таким образом, туловище, перемещая свои анатомические структуры и топографически перераспределяя их вновь, создает новые «точки опоры» для восстановления нарушенного баланса и равновесия, а также сохранения вертикального положения.