Структура органического вещества конодонтовых элементов - данные атомно-силовой микроскопии

Автор: Журавлев А.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (274), 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучение деминерализованных в 1Н-соляной кислоте франских конодонтовых элементов хорошей сохранности (температура катагенеза менее 60 °С) с помощью атомно-силовой микроскопии показало присутствие структур предположительно из нефибриллярного коллагена. Сравнение с опубликованными данными по желатинам показывает низкую вероятность того, что эти структуры отражают результат денатурации фибриллярного коллагена. В сочетании с материалами предшествующих исследований полученные результаты дают возможность предположить формирование органической матрицы конодонтовых элементов из коллагена IV типа, а самих элементов - за счет минерализации не соединительной (как костные ткани и дентин зубов позвоночных), а эпителиальной ткани.

Конодонты, органическое вещество, атомно-силовая микроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/149129228

IDR: 149129228 | УДК: 56.016 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-10-20-25

Текст научной статьи Структура органического вещества конодонтовых элементов - данные атомно-силовой микроскопии

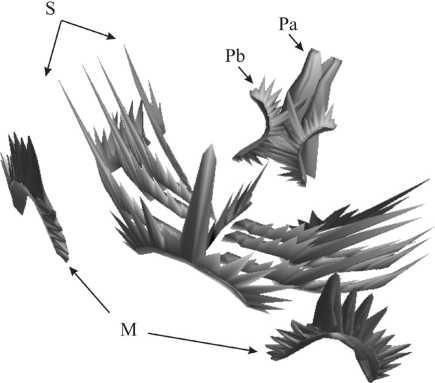

Конодонты представляют собой полностью вымершую группу морских организмов, от которых в ископаемом состоянии, как правило, сохраняются только минерализованные части ротового аппарата (рис. 1). Последние состоят из твердых тканей, представляющих собой органоминеральные нанокомпозиты, минеральная компонента которых представлена фторапатитом. Твердые ткани разных участков ко-нодонтового элемента характеризуются различным соотношением минеральной и органической компонент, а также отличаются по структуре [1, 5, 9].

Фторгидроксилапатит конодонтовых элементов достаточно хорошо изучен [2, 5, 7, 10, 12, 19, 21, 22, 26, 30, 32] — уточнена его кристаллическая структура, выявлены особенности элементного состава. Кристаллиты фторгидроксилапатита характеризуются следующими параметрами кристаллической решетки: a = 9.365—9.376, c = 6.880—6.892 А [3, 7, 10, 19]. Их размер в самой распространенной ламеллярной ткани составляет 0.2—0.6 мкм в поперечнике и 0.6—4.0 мкм в длину [30]. При этом ось c кристаллитов ориентирована преимущественно по удлинению зубцов осевого гребня [30].

В качестве закономерно распределенных и, вероятно, прижизненных примесей во фторгидроксилапа-тите конодонтовых элементов установлен стронций [30], натрий и сера [13]. Незначительное содержание 20

Рис. 1. Модель конодонтового аппарата франского рода Youngquistognathus . Буквами обозначены типы элементов

Fig. 1. Model of the apparatus of the Frasnian conodont genus Youngquistognathus with element notations редких земель, а также Fe, Mn, Al, Zn, Pb, Th, Ba и U рассматриваются как следы вторичного изменения и посмертного загрязнения [26].

Гораздо меньше данных имеется об органической составляющей, содержание которой в минера- лизованных тканях конодонтов не превышает 4 об. % [4, 30]. Небольшие размеры конодонтовых элементов (средний вес одного элемента около 10-5 г) в сочетании с низким содержанием органического вещества затрудняют получение достоверной информации о его составе и структуре. Тем не менее в ряде работ [2, 3, 14—16, 23] рассматривалась органическая составляющая конодонтовых элементов. Гистохимическими и биохимическими методами было установлено присутствие следов коллагена в ламеллярной и парала-меллярной тканях [15, 16]. Рентгеноструктурными исследованиями деминерализованных конодонтовых элементов определено наличие глицина — наиболее распространенной аминокислоты, входящей в состав коллагена [3]. По данным электрофореза (SDS Page) органической составляющей конодонтовых элементов, основным, если не единственным, ее компонентом является коллагеноподобный белок [23]. Эта информация подтверждена для ламеллярной и аль-бидной тканей результатами трихромного окрашивания по Ван Гизону [2]. Таким образом, по имеющимся в настоящее время данным, все твердые ткани ко-рональной части конодонтовых элементов содержат коллагеноподобный белок.

Задача данной работы состоит в характеристике надмолекулярной структуры органического вещества ламеллярной ткани конодонтов как основы для получения модели их образования.

Материал и методы

Для исследования была выбрана коллекция конодонтовых элементов позднего девона ВосточноЕвропейской платформы (средний фран Главного девонского поля). Выбор указанной коллекции для изучения органического вещества обусловлен хорошей сохранностью конодонтовых элементов, в частности низким индексом окраски (ИОК = 1), свидетельствующем об отсутствии значимых термальных преобразований (температура катагенеза менее 60 °C). Среднефранские конодонтовые элементы происходят из верхней части рдейской свиты (ильменские слои семилукского горизонта, конодонтовая зона punctata, местная зона Polygnathus ilmenensis) южного Приильменья (Новгородская область) [31]. Хорошая сохранность органических остатков обеспечена фациальной природой вмещающих отложений, которые представляют собой быстро литифицировавшие-ся карбонатные темпеститовые прослои в глинистой толще [6, 30].

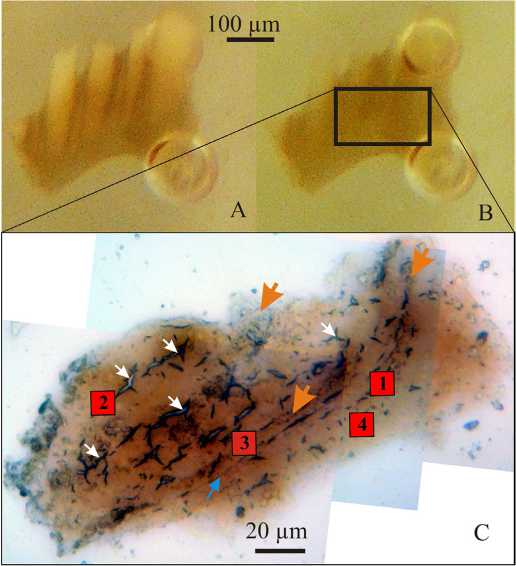

Конодонтовые элементы после извлечения из вмещающей породы по традиционной методике кислотной дезинтеграции в 10 % уксусной кислоте и очистки от органических загрязнений 95 % этанолом были исследованы методами оптической микроскопии в проходящем и отраженном свете. Изучение поверхности конодонтовых элементов подтвердило их хорошую сохранность, отсутствие загрязнений и следов перекристаллизации. Выбранные для изучения элементы были подвергнуты деминерализации в 1Н-растворе соляной кислоты в течение 10 мин с последующим удалением продуктов реакции, промывкой водой и высушиванием при комнатной температуре на стекле в течение 60 мин (рис. 2, A, B). Полученная таким способом орга-

Рис. 2. Деминерализованный M-элемент Youngquistognathus . A, B — стадии деминерализации; C — деминерализованная органическая пленка. Белые стрелки отмечают трещины высыхания; голубая стрелка — складку, отвечающую границе ламелл; оранжевые стрелки — минеральные реликты альбидной ткани. Красными прямоугольниками отмечены участки, изученные атомно-силовой микроскопией

Fig. 2. Demineralized M-element of Youngquistognathus. A, B — stages of demineralization; C — demineralized organic film. White arrows mark the cracks; blue arrow — fold corresponding to the boundary of lamellae; orange arrows — mineralized relicts of the albid tissue. The red rectangles mark localities, which were studied by Atomic Force Microscopy ническая пленка толщиной около 8 мкм представляет собой результат проекции на плоскость подложки (стекла) объемной структуры органической компоненты нанокомпозита (рис. 2, C).

Продукты деминерализации были исследованы с помощью оптической (с пространственным разрешением 1 мкм) и атомно-силовой микроскопии (Ntegra Prima, NT-MDT, ЦКП «Геонаука», Сыктывкар; оператор В. А. Радаев). Компьютерная обработка атомно-силовых изображений и измерения проводились программой Gwyddion v. 2.48 . Измерения осуществляли после выравнивания (приведение к горизонтали) рельефа по трем точкам и вычитания «фона», аппроксимированного полиномом второго порядка.

Результаты

Методы оптической микроскопии, использованные в данной работе, обладают пространственным разрешением до 0.44 мкм/пиксель, что дает возможность различать контрастные детали размером не менее 1 мкм. Такого разрешения недостаточно для того, чтобы наблюдать все особенности структуры органической пленки. В проходящем свете в деминерализо- 21

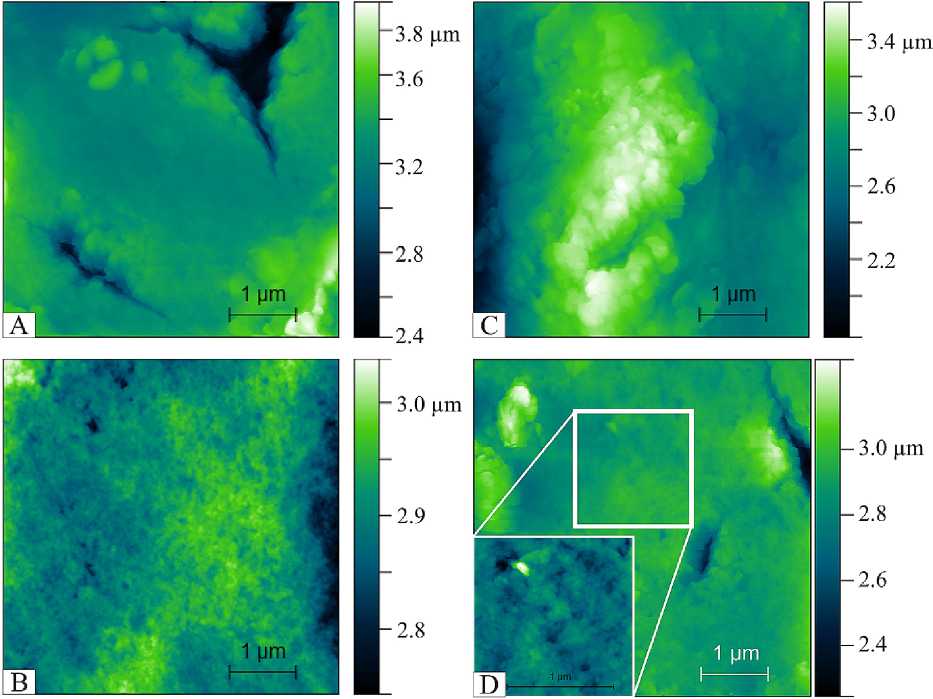

Рис. 3. Обзорные атомно-силовые изображения рельефа поверхности органической пленки: A — участок 1; B — участок 2;

C — участок 3; D — участок 4

Fig. 3. General atomic force images of the relief of the organic film: A — locality 1; B — locality 2; C — locality 3; D — locality 4

ванном органическом веществе были отмечены реликты ламеллярной текстуры (соответствующие границам ламелл складки) и участки с неполной деминерализацией, отвечающие ядрам альбидной ткани (рис. 2, C). Альбидная ткань, характеризующаяся упорядоченной нанокомпозитной структурой, представляющей собой мезокристалл [5, 7], хуже подвергается деминерализации по сравнению с менее структурно упорядоченными ламеллярной и параламеллярной тканями [2, 23]. На участках неполной деминерализации оптическими методами установлено наличие кристаллитов фосфата кальция. Кроме того, на органической пленке присутствуют артефакты высыхания в виде коротких, часто ветвящихся трещин (рис. 2, C). Участки для изучения с помощью атомно-силовой микроскопии выбирались в наименее нарушенных трещинами областях.

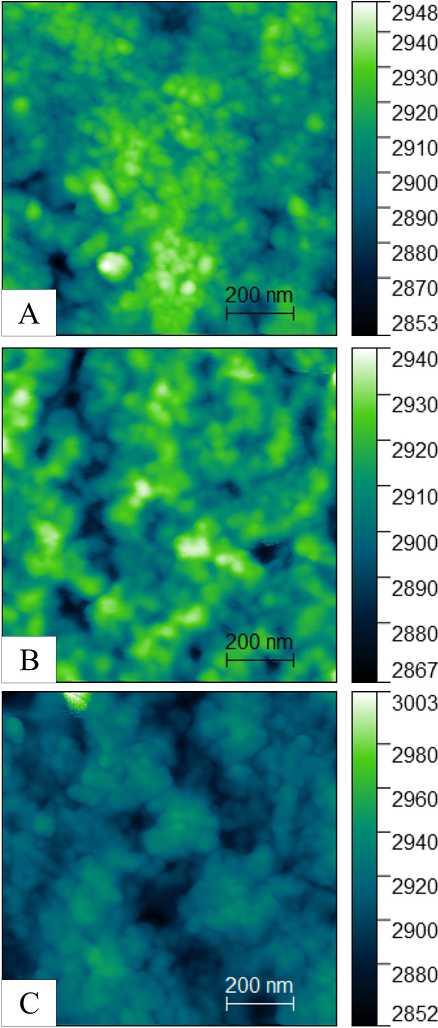

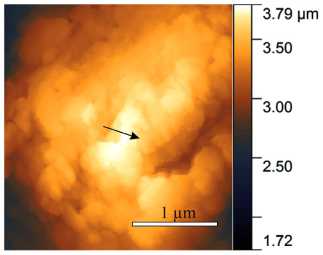

Изучение поверхности органических пленок, полученных при деминерализации конодонтовых элементов с помощью атомно-силовой микроскопии на четырех участках (рис. 2, C; 3) показало, что на трех участках (1, 2 и 4) поверхность имеет микроглобуляр-ный рельеф (размер глобулей 40—60 нм, высота 20— 30 нм) (рис. 3, 4). Глобули имеют правильную овальную форму. На двух участках (2 и 4) выявлена упорядоченность распределения глобулей, которые образуют линейные структуры («блоки») высотой 20—50 нм, расположенные с шагом 1.5—0.3 мкм (рис. 3, B, C). Близкие значения высоты глобулей делает «полосчатость» малоконтрастной. Вероятно, именно из-за низкой контрастности «блоки» практически не наблюдаются на участке 1 (рис. 3, A). Кроме протяженных «блоков», глобули также формируют неотчетливые короткие линейные и близкие к изометричным агрегаты. Линейные агрегаты состоят из 4—7 глобулей и имеют длину 130—350 нм (участки 1 и 2) (рис. 4, A, B). Изометричные агрегаты наблюдаются на участке 4 и 22

Рис. 4. Атомно-силовое изображение деталей рельефа поверхности органической пленки: A — участок 1; B — участок 2; C — участок 4

Fig. 4. Atomic force images of the details of relief of the organic film: A — locality 1; B — locality 2; C — locality 4

достигают в поперечнике 200—260 нм (рис. 4, C). При этом упорядоченность самих изометричных агрегатов приводит к образованию упомянутых ранее линейных структур («блоков»).

На участке 3 наблюдается частично деминерализованная альбидная ткань с кристаллитами апатита от 100 до 300 нм в поперечнике (рис. 5). На сохранившихся минерализованных участках видна плотная упаковка параллельно расположенных кристаллитов призматического габитуса (рис. 5).

Рис. 5. Минерализованные реликты альбидной ткани (участок 3). Стрелкой отмечен сохранившийся блок кристаллитов

Fig. 5. Mineralized relicts of the albid tissue (locality 3). The arrow marks preserved set of crystallites

Обсуждение результатов

Выявленные с помощью атомно-силовой микроскопии в органическом веществе конодонтов линейные структуры («блоки»), распределенные с шагом 0.3—1.5 мкм, вероятнее всего, отвечают границам кристаллитов в ламеллярной и параламеллярной тканях. Шаг этих структур близок к диаметру кристаллитов (0.3—0.4 мкм), а их ориентировка отвечает преобладающей ориентировке кристаллитов. Вероятно, белковые пленки окружали кристаллиты, создавая органический каркас минерализованной ткани. Эти данные подтверждают разработанную ранее модель формирования твердых тканей конодонтов [2].

Следы фибриллярных структур в органических пленках из деминерализованных конодонтовых элементов, по данным атомно-силовой микроскопии, отсутствуют. Фибриллярная структура коллагена I и II типов с отчетливой поперечной исчерченностью (шаг 67 нм) хорошо диагностируется атомно-силовой микроскопией даже в существенно деформированных осаждением и высыханием препаратах [8, 25]. Это позволяет предположить, что коллаген конодонтовых элементов не принадлежит к группе фибриллярных, т. е. к I, II, III, V, XI, XXIVи XXVII типам [11, 27]. Следует отметить, что именно фибриллярные коллагены I и II типов доминируют в минерализованных тканях позвоночных [11].

Наблюдаемая глобулярная структура коллагена конодонтовых элементов сходна со структурами, формируемыми нефибрилярными («сетчатыми») коллагенами при их осаждении на стеклянный гидрофильный субстрат [18, 20]. Из нефибриллярных коллагенов наиболее распространен коллаген IV типа [11], присутствие которого является синапоморфным признаком многоклеточных [24]. Однако этот тип белка встречается у многоклеточных практически исключительно в базальных мембранах, а не в минерализованных тканях.

Таким образом, отсутствие следов фибриллярного и присутствие «сетчатого» коллагена в конодонтовых элементах дает возможность предположить их формирование за счет минерализации не соединительной (как костные ткани и дентин зубов позвоночных), а эпителиальной ткани. Не исключено, что специфика роста конодонтовых элементов [2] обусловила нехарактерное для многоклеточных формирование белковой основы для образования минерализованных тканей из нефибрилярного коллагена. Для вещества конодонтовых элементов предполагается внеклеточная секреция эпителиальной тканью [2]. Возможно, клеточные структуры эпителия формировали гомолог базальной мембраны на поверхности секреции, который впоследствии входил в состав минерализованных тканей.

Другой возможной интерпретацией полученных данных может быть существенное влияние вторичных процессов на наблюдаемую структуру органической матрицы. В этом случае глобулярное строение органической компоненты нанокомпозита может быть объяснено денатурацией коллагена, поскольку для продукта денатурации, желатина, также характерно формирование глобулей. Однако глобули желатина формируются лишь при низких концентрациях, а также, как правило, имеют гораздо больший размер (около 200 нм) и неправильную форму [28, 29]. При высоких концентрациях желатин демонстрирует реликты фибриллярной структуры (толщина реликтов фибрилл 3—4 мкм) и не образует глобули [28]. Кроме того, желатин в отличие от органического вещества конодонтовых элементов не дает гистохимических реакций [2, 15] и не диагностируется в качестве коллагена электрофорезом [23]. Следовательно, маловероятно, что наблюдаемые структуры органического вещества конодонтовых элементов отражают результат денатурации фибриллярного коллагена, хотя этот вариант тоже нельзя полностью исключить из рассмотрения.

При интерпретации полученных результатов следует также учитывать, что при осаждении и высушивании объемная структура органической компоненты нанокомпозита подвергалась деформациям, которые нарушили первичное пространственное расположение ее отдельных элементов, что обязательно должно было исказить структуру исследуемой органической пленки.

Заключение

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

Органическая матрица ламеллярной ткани конодонтовых элементов представлена глобулярными белковыми агрегатами, сходными по структуре с нефибриллярным («сетчатым») коллагеном.

Наблюдаемые в органическом веществе конодонтов линейные структуры («блоки», распределенные с шагом 0.3—1.5 мкм), вероятнее всего, соответствуют деформированным при деминерализации белковым пленкам, которые окружали кристаллиты фторапатита, создавая органический каркас минерализованной ткани.

Отсутствие следов фибриллярного коллагена в конодонтовых элементах дает возможность предположить их формирование за счет минерализации не соединительной (как в случае костных тканей и дентина зубов позвоночных), а эпителиальной ткани. В этом случае конодонтовые элементы не могут считаться гомологом минерализованных структур позвоночных, а некоторое гистологическое сходство конодонтовых элементов и зубов не является доказательством принадлежности конодонтов к позвоночным.

Автор выражает признательность В. А. Радаеву за помощь в проведении исследований на атомно-силовом микроскопе и анонимным рецензентам за конструктивные замечания. Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН, проект № 15-18-5-37.

Список литературы Структура органического вещества конодонтовых элементов - данные атомно-силовой микроскопии

- Журавлев А. В. Гистология и микроскульптура позднепалеозойских конодонтовых элементов. СПб: НПФ «Геосервис-Плюс». 2002. 94 с.

- Журавлев А. В., Герасимова А. И. Альбидная ткань конодонтовых элементов: строение и модель формирования // Вестник Института геологии. 2015. № 10 (250). С. 21-27.

- Журавлев А. В., Сапега В. Ф. Особенности состава твердых тканей у позднепалеозойских конодонтов по данным рентгеноструктурного анализа // Биокосные взаимодействия: жизнь и камень: Материалы III Международного симпозиума (Санкт-Петербург, 26-29 июня, 2007). СПб., 2007. С. 63-64.

- Журавлев А. В., Штурм Е. В. Органическое вещество конодонтовых элементов // Материалы LXII сессии Палеонтологического общества. СПб., 2016. С. 61-62.

- Россеева Е. В. Кристаллохимия и морфогенезис природных и биомиметических апатит_(CaF)-органических композитов: дис. канд. геол.-мин. наук. СПб.: СПбГУ, 2010, 209 с.