Структура почвенного покрова и трансформация морфометрических параметров типичных черноземов в технологии прямого посева

Автор: Белобров В.П., Юдин С.А., Ермолаев Н.Р., Айдиев А.Я.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 115, 2023 года.

Бесплатный доступ

Анализируются результаты полевого опыта на двух опытных полях (каждое площадью 2.4 га) по использованию в земледелии традиционной технологии и прямого посева (no-till). Диагностические морфометрические параметры типичных черноземов: мощность горизонта А1, горизонтов А1 + АВ и глубина вскипания от 10%-ной HCl, - показали, что за 8 лет на полях произошли изменения в почвах и почвенном покрове. Интегральный показатель продуктивности почв - мощность гумусового горизонта - отразил тренд уменьшения и увеличения параметра в структурах почвенного покрова полей с разным составом черноземов на уровне вида почв. Тренд связан как с изменением климата и периодическими, не характерными для региона, засушливыми периодами, так и со сменой традиционной технологии на прямой посев. Выщелоченность профиля черноземов от карбонатов во всех вариантах опыта снизилась, что коррелирует с меняющимися по сезонам года климатическими показателями. Маломощные, высоковскипающие черноземы не требуют известкования. Выявленные изменения статистически не значимы и отражают устойчивость черноземов к вариабельности природных и антропогенных факторов почвообразования. Растительные остатки на поверхности почв при прямом посеве снижают физическое испарение, что способствует аккумуляции влаги в почве. Применение покровных культур в зиму также увеличивает влагозапасы, которые расходуются растениями в летний вегетационный период. Данные о трансформации морфометрических параметров дают возможность вносить временнýю и пространственную коррекцию в применяемые агротехнические приемы (севооборот, внесение удобрений, применение покровных культур, гербицидов и пестицидов).

Изменчивость типичных черноземов, показатели почв, продуктивность, выщелоченность, карбонатность, классификация почв

Короткий адрес: https://sciup.org/143180761

IDR: 143180761 | УДК: 631.472 | DOI: 10.19047/0136-1694-2023-115-5-31

Текст научной статьи Структура почвенного покрова и трансформация морфометрических параметров типичных черноземов в технологии прямого посева

Трансформация почв остается важным фактором деградации черноземов при их сельскохозяйственном использовании (Иванов и др., 2013; Лебедева, 2013; Савин и др., 2018) . Большинство исследований в этом направлении посвящено изменениям физических, физико-химических и агрохимических свойств черноземов (Воронин, 2014; Петрова и др., 2015; Власенко, 2016; Иванов и др., 2021) , и мало работ по проблемам пространственно-временной трансформации в земледелии морфологических свойств, которые лежат в основе описания профиля, таксономии и качественной оценки почв для возделывания сельскохозяйственных культур

(Лебедева, 2011; Gerasimova, Khitrov, 2016) . Научнопроизводственный опыт по оценке влияния технологий на свойства черноземов указывает на определенную трансформацию основных морфометрических параметров при использовании прямого посева, в котором не применяются обработки, а почва в течение всего года находится под покровом растительных остатков (Дридигер и др. 2020, 2021; Белобров и др., 2021) .

Морфологические свойства черноземов представляют собой в самом простейшем виде совокупность нескольких основных морфометрических параметров: мощность гумусовых и переходных горизонтов, карбонатность по глубине вскипания от 10%-ной HCl, засоленность и оглеение по глубине солевого горизонта и оглеенного профиля (Классификация, 1977; Хитров и др., 2013; Gerasimova et al., 2016; Левченко и др., 2017) , дающих качественно-количественную оценку их продуктивности. Это первая и важнейшая информация, получаемая при описании морфологического профиля чернозема.

Сформулированная многогранным интеллектом и гением В.В. Докучаева наука почвоведение базируется на этих сформированных природой показателях, которые используются при картографировании черноземов в любом масштабе, проведении опытов или отборе проб для лабораторных исследований, и отражают наиболее важные особенности изучаемых почв.

В отечественных классификациях морфометрические параметры разделяют черноземы на видовом уровне (Классификация…, 1977) , агрочерноземы – на уровне типов, подтипов и видов (Классификация…, 2004) . В прикладном земледелии мощность гумусового горизонта, например, входит составной частью во многие индексы, характеризующие почвы с позиций продуктивности, бонитета и кадастра: почвенно-экологический индекс для пахотных почв – ПЭИ и почвенно-агроклиматический – ПАКИ (Карманов, Булгаков, 2012) , в нормативную урожайность – Ун (Методические…, 2003; ЕГРПР, 2014; Столбовой и др., 2021) .

Мощность гумусового горизонта служит интегральным показателем и отражает эффективное и потенциальное плодородие почв (Столбовой, Гребенников, 2020), а степень карбонатности выступает в качестве лимитирующего фактора, определяя необходимость известкования северных подтипов черноземов или, напротив, снижения щелочности южных черноземов с помощью ирригации, а также формирование водоустойчивых к эрозии агрегатов и т. д. Мощность почвенного профиля черноземов, его мелкоземистой части до плотных коренных пород, выступает как лимитирующий фактор при выращивании садовых древесных культур и кустарников. В полной мере это относится к засолению, со-лонцеватости и другим морфологическим свойствам.

Морфометрические параметры целинных почв устойчивы во времени, а если и меняются, то в связи со сменой региональных и глобальных климатических условий, т. е. их трансформация происходит под влиянием внешних факторов почвообразования. Поэтому они не требуют многократных мониторинговых исследований и служат контролем для пахотных аналогов черноземов (Авдеева, Маркина, 2017) .

Пахотные черноземы, по сравнению с целинными, подвержены антропогенной трансформации. Последствия выражаются в различных формах, как прямых, приводящих к деградации свойств почв, так и опосредованных, провоцирующих, например, развитие процессов водной эрозии там, где ее до распашки почв не было. В пахотном фонде страны черноземы составляют по разным данным от 53% (Иванов и др., 2013) до 66% (Столбовой, Гре бенников, 2020) , что делает их не только самым важным объектом в земледелии в России, но и самым охраняемым, поддержание потенциального плодородия которого является приоритетным для всех времен и сменяющихся поколений.

Деградация черноземов усиливается как при применении интенсивных технологий возделывания культур и высоких доз минеральных удобрений для повышения урожайности, так и в результате снижения экологических функций почв в агроландшафте и общего усиления агронагрузки (Иванов и др., 2013) . Трудно ожидать при таких условиях улучшения свойств агрочерноземов, когда продуктивность приближается к биологическому пределу.

Вызванная обработками плоскостная и ручейковая эрозия на плакорных поверхностях рельефа практически не учитывается, считается, что она ежегодно запахивается и ее не существует в поверхностном гомогенизированном гумусовом горизонте почв. Учет воздействия эрозии фактически начинается при формировании постоянных водотоков и снижении мощности гумусового горизонта, что требует регулярных мониторинговых исследований почвенного покрова, отсутствие которых снижает качество показателей эродированности почв.

В то же время внутрипочвенный микро- и мезорельеф, не выраженный визуально, дренирует поверхность почв, трансформирует агрегатный состав и формирует тальвеги водотоков на уплотненной поверхности плужной подошвы, продолжая разрушительный процесс эрозии. Шлейф пыли за трактором, производящим обработку почв, предельно ярко демонстрирует дефляционные процессы в условиях дефицита атмосферных осадков и засух.

Обработки почв во всех вариантах использования почвообрабатывающих орудий приводят к усилению эрозии. В мире можно найти ряд классических примеров, когда смена технологии земледелия и монокультуры привела к быстрому развитию эрозии. По экономическим соображениям в разное время посевные площади под сахарным тростником сменились на Кубе на овощные культуры, а в Бразилии – на сою. На плантациях сахарного тростника почвы подвержены обработке один раз в пять лет перед посевом, т. е. обработка почв имеет периодический характер. В результате ежегодных обработок под овощные культуры и сою водная эрозия на Кубе и в Бразилии резко усилилась и вынудила вернуться к возделыванию сахарного тростника или смене землепользования на залежь и/или пастбище для сохранения почв от полного уничтожения (Белобров, 1989; Каллегари, 2021) .

Проблема экологизации земледелия ставит задачу снижения деградации почв. Использование системы прямого посева на практике показывает ее эффективность в этом направлении, приводит к восстановлению свойств черноземов (Борисов и др. 2018; Дри-дигер и др. 2020; Белобров и др. 2020; Дридигер и др., 2021). Морфометрические параметры в опытах практически не учитываются, одним разрезом (типичным) характеризуется в разной степени неоднородный почвенный покров опытных и производственных полей. Во-первых, считается, что профиль черноземов наиболее консервативный по морфологическим свойствам и устойчив во времени, несмотря на антропогенное воздействие (Лебедева, 1992; Иванов и др., 2013); а во-вторых, отсутствует система охраны и мониторинга почвенного покрова. Вопрос о трансформации морфометрических параметров в технологии прямого посева и роли этих изменений в продуктивности черноземов остается открытым.

Цель работы состоит в оценке влияния прямого посева на трансформацию во времени и пространстве морфометрических параметров типичных черноземов, структур почвенного покрова, и последствий этих изменений в системе экологизации земледелия и глобального изменения климата.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследований являются типичные черноземы (Haplic Chernozems) (IUSS, 2014) водораздельной поверхности стационара Курского ФАНЦ (Курский район, п. Черемушки) с координатами 51°37',71 с. ш. и 36°15',73 в. д. На базе стационара с 2013 г. ведется научно-производственный опыт по оценке влияния прямого посева на продуктивные свойства типичных черноземов, в том числе впервые на морфометрические параметры (мощность гумусовых горизонтов А 1 и А 1 + АВ и глубина вскипания от 10%-ной HCl) в четырех вариантах (отвальная вспашка, комбинированная обработка – чизель + дискование, минимальная обработка – дискование и прямой посев – без обработок почвы). Использовался зерновой севооборот: озимая пшеница – кукуруза – ячмень – горох. Опытные поля имели прямоугольную форму, размером 240 × 100 м с защитными полосами между ними в 3 м и делянками-вариантами 100 × 60 м, развернутыми в пространстве в один ярус.

Рекогносцировочное обследование территории показало соответствие морфометрических данных и морфологических свойств типичным черноземам и структуре почвенного покрова (СПП), характерной для данного региона (Дайнеко, 1968) .

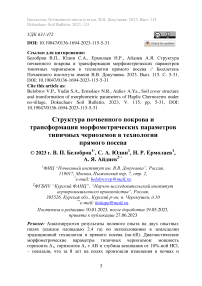

На всех полях до начала эксперимента проведена топографическая съемка (рис. 1) и почвенное картографирование в масштабе 1 : 2 500. Картографирование черноземов велось методом ручного бурения скважин. На каждом поле заложено по 45 буровых скважин в точках, расположенных по углам прямоугольников размером 25 × 30 м. Из них 10 скважин на каждом поле, которые обозначены на рисунке 1 точками, характеризуют вспашку и прямой посев. Во всех скважинах описаны морфометрические параметры и особенности морфологических свойств профиля (переры-тость землероями, характер вскипания, наличие кротовин в гумусовых горизонтах и Вса и др.).

Рис 1. Рельеф полей 1 и 2. Масштаб 1 : 2 500; сплошные горизонтали проведены через 1 м, полугоризонтали – через 25 см.

Fig 1. Relief of fields 1 and 2. Scale 1 : 2 500; continuous contour lines (horizontals) are drawn every 1 m, semi-horizontals (dotted lines) – every 25

cm.

Особенность опыта состоит в повторном измерении морфометрических параметров после первой и второй ротаций в тех же точках, что и до начала опыта, в одно и тоже время после сбора урожая очередной культуры до вспашки и посева озимых. Расположение буровых скважин фиксировалось по разметке делянок на прямоугольники с контролем по GPS марки Garmin rino 120. В качестве примера на рисунке 1 точками обозначены скважины на поле 1 с координатами, характеризующие прямой посев и вспашку: Б-3-13 в прямом посеве – 51°37',757 с. ш. и 36°15',731 в. д.; Б-18-13 при вспашке – 51°37',663 с. ш. и 36°15',723 в. д. Для точ- ности полученных данных (совместимости по годам измерений) морфометрические параметры на всех полях фиксировались одним и тем же лицом. Погрешность заложения скважин после первой и второй ротации относительно начала опыта составляла не более 25 см. Статистическая обработка данных проведена с помощью непараметрического серийного критерия S05 при уровне значимости 0.05 (Урбах, 1964) и программы Excel 2016.

В результате данной методики морфометрические параметры были измерены в одних и тех же точках до начала опыта и после второй ротации. По этим данным составлены почвенные карты до начала опыта и спустя 8 лет. Карты характеризуют СПП, что дает основу для оценки влияния разных технологий земледелия на трансформацию морфометрических параметров в пространстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Опыт на типичных черноземах имеет свои особенности. Он крупноделяночный (60 × 100 м), что позволило охватить все разнообразие почв стационарной территории и СПП полей, соблюдая элементы агротехнологии в системе прямого посева (Кирюшин и др., 2019; Юдин и др., 2019) .

Измерения морфометрических параметров типичных черноземов на полях 1 и 2 после второй ротации при сравнении с данными до начала эксперимента дали близкие результаты (табл. 1). Только на поле 1 отмечено уменьшение мощности горизонтов А 1 + АВ на 13 см.

При равном воздействии внешних природных факторов (климат и агротехнологии) трансформация типичных черноземов на полях не однозначна. Наибольшие изменения произошли на поле 1, где снизилась мощность А1 + АВ на 13 см (табл. 1). На поле 2 изменения минимальны. Вероятно, черноземы полей обладают разной устойчивостью к меняющимся условиям среды, а морфометрические параметры фиксируют связанную с ней трансформацию почв.

Иная картина наблюдается при сравнении традиционной технологии (вспашки) и прямого посева (табл. 2). На поле 1 мощность гумусового горизонта при вспашке и при прямом посеве практически не изменилась, а мощность горизонтов А1 + АВ сни- зилась соответственно на 22 и 10 см. Наибольшая трансформация в параметрах выявлена по глубине вскипания. Выщелоченность карбонатного профиля черноземов на поле 1 уменьшилась за 8 лет на 23 см при вспашке и на 14 см при прямом посеве. В обеих технологиях сохранилась общая тенденция снижения выщелоченно-сти, которая в черноземах при прямом посеве выражена слабее.

Таблица 1. Морфометрические параметры типичных черноземов полей 1 и 2 до и после второй ротации севооборота

Table 1. Morphometric parameters of Haplic Chernozems of fields 1 and 2 before and after the second crop rotation

|

Поля n = 45 |

Годы, статистические функции* |

Мощность (см) |

Вскипание (см) |

|

|

А 1 |

А 1 + АВ |

|||

|

1 |

Са (2013/2021) |

62/59 |

91/78 |

72/67 |

|

медиана |

65/58 |

90/78 |

68/62 |

|

|

максимум |

100/88 |

145/110 |

145/125 |

|

|

минимум |

35/35 |

48/44 |

35/37 |

|

|

Со |

17/13 |

21/16 |

28/23 |

|

|

Кв |

27/22 |

23/20 |

39/34 |

|

|

2 |

Са(2014/2022) |

51/55 |

106/103 |

70/72 |

|

медиана |

55/57 |

105/105 |

67/63 |

|

|

максимум |

75/80 |

130/148 |

130/145 |

|

|

минимум |

27/30 |

70/52 |

27/24 |

|

|

Со |

13/11 |

16/19 |

32/37 |

|

|

Кв |

25/20 |

15/19 |

46/51 |

|

Примечание. *здесь и далее в таблицах: Са – средняя арифметическая; Со – стандартное отклонение; Кв – коэффициент вариации.

Note. *here and below in the tables: Са – arithmetic mean; Сo – standard deviation; Кв – coefficient of variation.

Таблица 2. Морфометрические параметры типичных черноземов опытных полей 1 и 2 при использовании технологий “вспашка” и “прямой посев” до и после второй ротации севооборота

Table 2. Morphometric parameters of typical chernozems of experimental fields 1 and 2 using the technologies “plowing” and “no-till” before and after the second crop rotation

|

Статистические параметры * n = 5 |

2013 г. |

2021 г. |

||||

|

Мощность, см |

Вскипание, см |

Мощность, см |

Вскипание, см |

|||

|

А 1 |

А 1 + АВ |

А 1 |

А 1 + АВ |

|||

|

Поле 1 (вспашка/прямой посев) |

||||||

|

Са |

66/59 |

111/80 |

96/78 |

67/57 |

89/70 |

73/64 |

|

медиана |

65/58 |

118/81 |

98/75 |

67/57 |

93/70 |

80/59 |

|

максимум |

78/73 |

125/92 |

118/92 |

80/68 |

96/82 |

105/73 |

|

минимум |

55/45 |

95/68 |

45/68 |

55/43 |

83/54 |

41/45 |

|

Со |

9/11 |

14/9 |

38/9 |

12/7 |

9/24 |

28/18 |

|

Кв |

14/19 |

13/11 |

40/12 |

18/12 |

10/34 |

38/28 |

|

СК S 0.5 |

нет |

да |

нет |

нет |

нет |

нет |

Продолжение Таблицы 2

Table 2 continued

|

Статистические параметры * n = 5 |

2014 г. |

2022 г. |

||||

|

Мощность, см |

Вскипание, см |

Мощность, см |

Вскипание, см |

|||

|

А 1 |

А 1 + АВ |

А 1 |

А 1 + АВ |

|||

|

Поле 2 (вспашка/прямой посев) |

||||||

|

Са |

67/47 |

96/114 |

75/80 |

52/61 |

94/110 |

64/61 |

|

медиана |

65/40 |

100/125 |

80/65 |

47/52 |

93/117 |

53/50 |

|

максимум |

75/60 |

125/130 |

120/125 |

73/56 |

118/123 |

112/97 |

|

минимум |

60/35 |

70/70 |

45/55 |

37/40 |

62/85 |

28/40 |

|

Со |

6/11 |

20/25 |

30/28 |

15/7 |

23/15 |

36/24 |

|

Кв |

9/23 |

21/22 |

40/35 |

28/13 |

24/14 |

55/39 |

|

СК S 0.5 |

да |

нет |

нет |

нет |

нет |

нет |

Примечание. *СК – серийный критерий S05; нет – означает, что выборки по вспашке и прямому посеву достоверно не различаются, да – выборки значимо различаются.

Note. *СК – serial criterion S0.5; нет – means that the samples from variants “plowing” and “no-till” do not differ significantly, да – the samples differ significantly.

Таким образом, морфометрические параметры черноземов поля 1 при сравнении технологий после ротаций достоверно не различаются, но вместе с тем отражают общий для них тренд, указывающий на уменьшение мощности гумусового горизонта А1 и гумусированного профиля А 1 + АВ. Различия по выщелоченности профиля черноземов между применяемыми технологиями также не значимы, что связано с высокой вариабельностью глубины вскипания, которая при вспашке существенно выше, чем при прямом посеве.

Общий для типичных черноземов тренд снижения выщело-ченности почв может быть следствием природных явлений (летних засух в период вегетации), а разница – смены технологий. С 2014 по 2020 гг. на территории стационара было 3 засушливых периода (2014, 2019, 2020 гг.) с годовыми осадками в диапазоне 400–500 мм при среднем количестве в 572.8 мм. По месяцам и годам количество осадков варьирует, причем осадки, выпадающие в виде снега, имеют тенденцию к снижению. Длительность сезонов также меняется, зима стала короче, а лето и осень – длиннее. В 2020 г. лето задержалось на 1.5–2.0 недели, а средняя температура за сезон превысила норму на 2–3° (Доклад…, 2021) .

На пашне глубина промачивания и влагозарядки во все периоды измерений была, по мнению Г.З. Базыкиной и С.В. Овечкина (2012) , меньше, чем в целинной степи. Это результат отсутствия дополнительного накопления снега, глубокого промерзания почв, а также ухудшения структуры, влагоемкости и влагопрони-цаемости черноземов в результате систематических обработок. В черноземах при прямом посеве наблюдается накопление влаги, по сравнению с почвами при вспашке (Белобров и др., 2021) .

Мощность горизонта А 1 изменяется на поле 2, уменьшается при вспашке и увеличивается при прямом посеве, в то время как мощность горизонтов А1 + АВ при вспашке и прямом посеве практически осталась без изменений на обоих полях (табл. 2). Это можно связать с большим уклоном поверхности поля 2 (см. рис. 1) и водной эрозией в периоды ливневых осадков. Растительные остатки на поверхности почв при прямом посеве защищают их от эрозии, способствуя глубокому проникновению влаги вниз по профилю.

Таким образом, за две ротации севооборота на опытных полях наблюдается трансформация морфометрических параметров типичных черноземов. Характер изменчивости параметров по полям различается и обусловлен в основном исходным разнообразием морфометрических параметров компонентов СПП. Состав компонентов СПП на полях существенно различается на родовом и видовом уровне классификации (Классификация…, 1977) , оставаясь в рамках подтипа типичных черноземов.

Доминирует на полях род обычных типичных черноземов. На поле 1 их 95.5%, а на поле 2 существенно меньше – 70.2%. Эту разницу на поле 2 покрывает род карбонатных перерытых (23.0%) и род глубоко вскипающих типичных черноземов (6.8%). Степень зоогенной перерытости и выщелоченности почвенного профиля на поле 2 определяют компонентный состав в СПП и разное воздействие на морфометрические параметры почв природных и антропогенных факторов.

СПП полей в целом имеет топогенно-зоогенный генезис, обусловленный мезо- и микрорельефом, а также деятельностью мезо-, макро- и мегафауны, преимущественно землероев (слепышей). В вытянутых ложбинообразных контурах и депрессионных воронках характерно формирование глубококарбонатных и мощных черноземов, создающих дополнительную сложность и контрастность СПП.

Отдельные, округлой формы и небольшие по площади ареалы почв характерны для запаханных микроповышений сурчинно-слепышового микрорельефа с типичной зоогенной перерытостью, маломощным и высококарбонатным профилем черноземов. Зоогенное перераспределение карбонатов и органического вещества в вертикальном профиле черноземов отражается на водно-тепловом режиме почв, изменчивости морфометрических параметров, формировании СПП с более неоднородным почвенным покровом.

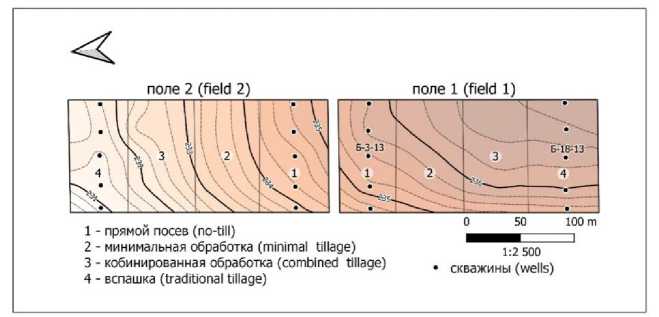

Длительное воздействие однотипной традиционной технологии земледелия, включающей обработки почв, стабилизировало морфометрические показатели черноземов на относительно постоянном уровне. Прямой посев изменил эти параметры и в целом состав почвенного покрова, на поле 1 увеличилась, а на поле 2 уменьшилась доля маломощных почв (табл. 3).

Причина таких изменений может быть связана с деятельностью роющих животных, для которых прекращение обработок один из позитивных факторов существования и возобновления жизнедеятельности типичной для целинных зональных почв (Целищева, Дайнеко, 1967) . Такого рода явления мы наблюдали в Ставрополье, где территория бывшего полевого аэродрома после войны была переведена сначала в пашню, затем в 30-летнюю залежь, и на территории одного из аэропортов в черноземной зоне юга России, где никакие земляные работы и вспашка не осуществлялись. На обеих территориях визуально была хорошо заметна деятельность роющих животных особенно по характеру формирования зоогенного микрорельефа.

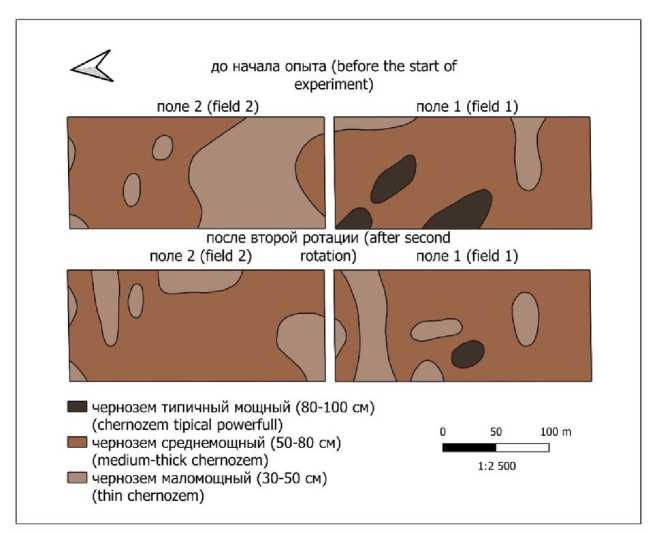

В структуре карбонатного профиля черноземов за прошедшее время также произошли изменения. На поле 1 увеличилась доля высоко карбонатных почв, и снизился процент встречаемости средне карбонатных почв (табл. 3). В черноземах на поле 2 увеличилась доля карбонатных почв, вскипающих на глубине до 30 см.

Традиционные (бумажные) почвенные карты с изображением изначальных и измененных контуров демонстрируют пространственную трансформацию компонентов СПП под воздействием природных и антропогенных факторов (рис. 2 и 3).

По мощности А 1 и глубине вскипания наибольшие изменения в почвенном покрове произошли на делянке полей, где применялся прямой посев. Трансформация отдельных компонентов СПП обусловила ее внутреннюю изменчивость, связанную со сменой технологии возделывания культур.

Так снижение мощности гумусового горизонта А1 связано с усадкой почвы в результате отсутствия обработок, переупаковки агрегатов и уплотнения пахотного слоя (Дридигер и др., 2020) . Разуплотнение и стабилизация плотности при прямом посеве зависит от применяемых в севообороте культур, их корневых систем (Дридигер, 2016) . Трансформация отдельных компонентов СПП обусловлена также зоогенным фактором, роль которого после прекращения обработок возрастает.

Таблица 3. Распределение черноземов (%) по видовым признакам (мощность гумусового горизонта и карбонатность) до начала опыта и после 2-ой ротации на полях 1 и 2

Table 3. Distribution of chernozems (%) by species characteristics (thickness of the humus horizon and carbonate content) before the start of the experiment and after the 2nd rotation in fields 1 and 2

|

Поля |

Год измерений |

Черноземы – Ч * |

||||||

|

Мощность гумусового горизонта |

Карбонатность (степень выщелоченности) |

|||||||

|

Чмм |

Чсм |

Чм |

Чк |

Чвк |

Чск |

Чгк |

||

|

1 |

2013 |

9.3 |

78.0 |

12.7 |

- |

6.2 |

62.5 |

31.3 |

|

2021 |

24.4 |

73.4 |

2.2 |

- |

28.8 |

42.4 |

28.8 |

|

|

+/- |

+15.1 |

-4.6 |

-10.5 |

- |

+22.6 |

-20.1 |

-2.5 |

|

|

2 |

2014 |

40.0 |

60.0 |

- |

1.0 |

25.3 |

43.3 |

30.4 |

|

2022 |

28.8 |

71.2 |

- |

6.6 |

22.2 |

40.1 |

31.1 |

|

|

+/- |

-11.2 |

+11.2 |

- |

+5.6 |

-3.1 |

-3.2 |

+0.7 |

|

Примечание. *мм – маломощные, см – среднемощные, м – мощные, к – карбонатные, вк – высоко карбонатные, ск – средне карбонатные, гк – глубоко карбонатные (Классификация…, 2004) .

Note. *мм – thin, см – medium thickness, м – thick, к – carbonate, вк – high carbonate, ск – medium carbonate, гк – deep carbonate (Soil classification…, 2004) .

Рис. 2. Мощность гумусового горизонта типичных черноземов полей 1 и 2 до начала опыта и после 2-ой ротации.

Fig. 2. The thickness of the humus horizon of typical chernozems on fields 1 and 2 before the start of the experiment and after the 2nd rotation.

Границы по мощности А 1 между видами почв в классификациях достаточно условны и формализованы (Лебедева, 1992; 2011) . В силу этих причин пограничные различия в несколько см определяют разный таксономический ранг черноземов, который фиксируется на почвенной карте определенным ареалом и должен отражать ее качественно-продуктивное состояние в определенный отрезок времени. В этом вопросе мониторинг почвенного покрова наиболее доступными методами (ДЗЗ, БПЛА, георадар, электропроводность и др.) просто необходим для оценки качества почв и их изменений.

По глубине вскипания трансформация СПП по полям после второй ротации хорошо выражена. На фоне увеличения доли вы- соко карбонатных черноземов изменилась конфигурация контуров как при вспашке, так и при прямом посеве. Это связано с суммарным воздействием внешних природных факторов (летние засухи, рост зимних температур), снижающих выщелоченность почв от карбонатов, и внутренних антропогенных – смена технологии, которая тормозит этот процесс за счет лучшей обеспеченности растений влагой при прямом посеве, отмеченной на этих полях после первой ротации (Белобров и др., 2021).

до начала опыта (before the start of experiment)

■ чернозем типичный карбонатный (<30 см)

(typical carbonate chernozem)

□ чернозем типичный высококарбонатный (30-50 см)

(typical high carbonate chernozem) 0

□ чернозем типичный среднекарбонатный (50-80 см) ——

(typical medium carbonate chernozem) 1:2 500

□ чернозем типичный глубококарбонатный (80-120 см)

(typical deep carbonate chernozem)

Рис. 3. Карбонатность типичных черноземов полей 1 и 2 до начала опыта и после 2-ой ротации.

Fig. 3. Carbonate content of typical chernozems of fields 1 and 2 before the start of the experiment and after the 2nd rotation.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На примере научно-производственного опыта выявлена трансформация типичных черноземов разных видов как компонентов СПП, обусловленная воздействием внешних (климатических) и внутренних (смена технологий земледелия) факторов почвообразования. В течение восьми лет почвенный покров на опытных полях изменился за счет трансформации диагностических параметров типичных черноземов, определяющих таксономический уровень почв, их качество и мелиорацию. Эти изменения статистически не значимы и отражают лишь определенный тренд в вариабельности факторов. Тем не менее такой вектор, как показали исследования, определяет направленность процессов почвообразования и необходимость их учета в модернизируемой системе земледелия.

Интегральный показатель продуктивности почв – мощность гумусового горизонта – продемонстрировал тренды уменьшения и увеличения данного параметра в разных СПП, связанные как с изменением климата, периодическими и не характерными для региона засушливыми периодами (Базыкина, Овечкин, 2012) , так и со сменой технологии обработки почв на прямой посев.

Выщелоченность профиля черноземов во всех вариантах опыта снизилась, что коррелирует с меняющимися по сезонам года климатическими показателями. При этом создаются более благоприятные условия для микро- и мезофауны и деятельности роющих животных, что также приводит к вариабельности морфометрических параметров.

Выявленные тенденции в изменении морфометрии типичных черноземов, интенсивно используемых в земледелии, должны приниматься во внимание, учитывая современные риски, связанные с изменением глобального климата. Ряд компонентов СПП не требует известкования. Растительные остатки на поверхности почв снижают физическое испарение, что способствует аккумуляции влаги, и данные по выщелоченности типичных черноземов при прямом посеве и вспашке это подтверждают. Применение покровных культур в зиму тоже увеличивает влагозапасы, которые расходуются растениями в летний вегетационный период.

Необходимость мониторинга морфометрических параметров типичных черноземов в современном земледелии неоднозначна. С одной стороны, необходим контроль за качеством почв на класси- фикационном уровне для реестра почвенных ресурсов страны разных рангов и масштабов, с другой – достижения селекции и агрохимии могут перекрывать изменения в морфометрии почв.

С точки зрения сохранения продуктивных свойств типичных черноземов, данные о трансформации морфометрических параметров дают возможность вносить временнýю и пространственную коррекцию в агроприемы (севооборот, внесение удобрений, применение покровных культур, гербицидов и пестицидов). При прямом посеве улучшается экологическое состояние агроландшафтов, обеспечивается защита почв от водной эрозии, восстанавливаются деградированные свойства почв, расширяются социально-экономические функции типичных черноземов. Все эти изменения фиксируют морфологические свойства почв, мониторинг трансформации которых предпочтителен с применением современных дистанционных методов оценки качества почв.

Список литературы Структура почвенного покрова и трансформация морфометрических параметров типичных черноземов в технологии прямого посева

- Авдеева Т.Н., Маркина Л.Г. Эволюция пахотных черноземов Курской области / Черноземы Центральной России: генезис, эволюция и проблемы рационального использования. Воронеж: “Научная книга”, 2017. С. 72-76.

- Базыкина Г.С., Овечкин С.В. Миграционно-мицелярные черноземы Курской области в климатических и биосферных циклах // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2012. Вып. 70. С. 3-18. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2012-70-3-18.

- Белобров В.П. Структура почвенного покрова гумидных и аридных областей субтропиков и тропиков: Автореф. дис. … докт. с.-х. наук. М., 1989. 48 с.

- Белобров В.П., Юдин С.А., Холодов В.А., Ярославцева Н.В., Юдина А.В., Дридигер В.К., Стукалов Р.С., Клюев Н.Н., Замотаев И.В., Ермолаев Н.Р., Иванов А.Л., Холодов В.А. Изменение физических свойств черноземов при прямом посеве // Почвоведение. 2020. № 7. С. 880-890.

- Белобров В.П., Дридигер В.К., Юдин С.А., Ермолаев Н.Р. К вопросу о диагностике и защите почв от дефляции в Ставропольском крае // Аграрный вестник Урала. 2021. № 02(205). С. 12-23.

- Белобров В.П., Юдин С.А., Айдиев А.Ю., Ермолаев Н.Р., Лебедева М.П., Абросимов К.Н., Борисочкина Т.И., Воронин А.Я., Плотникова О.О. Чернозем типичный. Прямой посев, Курская область. Опыт, ротация 1.1. / Гл. ред. Иванов А.Л. М.: ГЕОС, 2021. 127 с.

- Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф., Рогожин Д.О., Ефимов О.Е. Изменение показателей состояния органического вещества и физических свойств чернозема южного при переходе от традиционной к нулевой обработке // Земледелие. 2018. № 8. С. 14-116.

- Власенко А.Н., Власенко Н.Г. Влияние технологии No-till на содержание питательных элементов в черноземе выщелоченном лесостепи Западной Сибири // Земледелие. 2016. № 3. С. 17-19.

- Власенко А.Н., Власенко Н.Г., Кудашкин П.И. Изменение показателей плодородия выщелоченного чернозема лесостепи Приобья при использовании технологии No-till // Агрохимия. 2019. № 12. С. 16-21.

- Воронин А.Н. Влияние различных систем обработки почвы на динамику содержания подвижного фосфора в черноземе типичном // Агрохимия. 2014. № 5. С. 32-37.

- Дайнеко Е.К. Структура почвенного покрова Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина и его окрестностей // Химия, генезис и картография почв. М.: Наука, 1968. С. 165-170.

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды Курской области в 2020 году. Курск, 2021. 214 с.

- Дридигер В.К. Практические рекомендации по освоению технологии возделывания сельскохозяйственных культур без обработки почвы в засушливой зоне Ставропольского края. Ставрополь: СНИИСХ, 2016. 80 с.

- Дридигер В.К., Иванов А.Л., Белобров В. П., Кутовая О.Л. Восстановление свойств почв в технологии прямого посева // Почвоведение. 2020. № 9. С. 1111-1120.

- Дридигер В.К., Белобров В.П., Антонов С.А., Юдин С.А., Гаджиумаров Р.Г., Лиходиевская С.А., Ермолаев Н.Р. Nо-till: эффективная защита почв от эрозии / Ресурсосберегающее земледелие. 2021. № 49(01). С. 39-45.

- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с.

- Иванов А.Л., Лебедева И.И., Гребенников А.М. Факторы и условия ангтропогенной трансформации черноземов, методология изучения эволюции почвообразования // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2013. № 72. С. 26-46. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2013-7226-46.

- Иванов А. Л., Кулинцев В. В., Дридигер В. К., Белобров В.П. О целесообразности освоения системы прямого посева на черноземах России / Достижения науки и техники АПК. 2021. № 4. Т. 35. С. 8-16.

- Каллегари А. Устойчивое сельское хозяйство базируется на технологии no-till / Ресурсосберегающее земледелие. 2021. № 1(49) С. 29-32.

- Карманов И.И., Булгаков Д.С. Методика почвенно-агроклиматической оценки пахотных земель для кадастра. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, АПР. 2012. 122 с.

- Кирюшин В.И., Дридигер В.К., Власенко А.Н., Власенко Н.Г., Козлов Д.Н., Кирюшин С.В., Конищев А.А. Методические рекомендации по разработке минимальных систем обработки почвы и прямого посева. М.: ООО “Издательство МБА”, 2019. 136 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Лебедева И.И. Черноземы Восточной Европы: Автореф. дис. … докт. геогр. наук. М., 1992. 49 с.

- Лебедева И.И. Гумусовые и карбонатные аккумуляции как диагностические критерии в черноземах Восточной Европы // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2011. Вып. 68. С. 3-18. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2011-68-3-18.

- Лебедева И.И., Королёва И.Е., Гребенников А.М. Концепция эволюции черноземов в условиях агроэкосистем // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2013. Вып. 71. С. 16-26. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2013-71-16-26.

- Левченко Е.А., Козлов Д.Н., Смирнова М.А., Авдеева Т.Н. Диагностические свойства и классификация почв лесостепи Вороно-Цнинского междуречья Приволжской возвышенности // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88. С. 3-26. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2017-88-3-26.

- Оглезнев А.К., Куприян Т.А., Норкина Т.Е. и др. Методические рекомендации по оценке качества и классификации земель по их пригодности для использования в сельском хозяйстве. М.: Русская оценка, 2003. 169 с.

- Петрова Л.Н., Дридигер В.К., Кащаев Е.А. Влияние технологий возделывания сельскохозяйственных культур на содержание продуктивной влаги и плотность почвы в севообороте // Земледелие. 2015. № 5. С. 16-18.

- Плотникова О.О. Роль транспортирующей способности водных потоков в изменении некоторых свойств поверхностных горизонтов эродированных черноземов типичных (на примере Курской области): Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 2021. 20 с.

- Савин И.Ю., Столбовой В.С., Аветян С.А., Шишконакова Е.А. Карта распаханности почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2018. Вып. 94. С. 38-56. https://doi.org/10.19047/0136-1694-201894-38-56.

- Столбовой В.С., Гребенников А.М. Индикаторы качества почв пахотных угодий РФ // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 104. С. 31-67. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020104-31-67.

- Столбовой В.С., Шилов П.М., Петросян Р.Д. Реестр особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий Российской Федерации // Достижения науки и техники. 2021. Т. 35. № 1. С. 4-11.

- Урбах В.Ю. Биометрические методы. М.: Наука, 1964. 415 с.

- Хитров Н.Б., Чевердин Ю.И., Чижикова Н.П., Роговнева Л.В. Почвы Каменной Степи, имеющие признаки Слитогенеза (вертигенеза) // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2013. Вып. 72. С. 3-25. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2013-72-3-25.

- Целищева Л.К., Дайнеко Е.К. Очерк почв Стрелецкого участка Центрально-Черноземного заповедника // Труды ЦЧГЗ им. В.В. Алехина. Вып. Х. М.: Изд-во Лесная промышленность, 1967. С. 154 -186.

- Юдин С.А., Белобров В.П., Дридигер В.К., Гребенников А.М., Айдиев А.Я., Ильин Б.С., Ермолаев Н.Р. К вопросу о методике проведения многолетних опытов по изучению влияния технологии прямого посева на свойства почв // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева, 2019. Вып. 98. С. 132-152. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2019-98-132-152.

- Gerasimova M.I., Khitrov N.B. Morphological soil description for classifying soils and interpteting their genesis // Dokuchaev Soil Bulletin. 2016. Vol. 86. Р. 8-16. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2016-86-8-16.

- Gerasimova M.I., Bronnikova M.A., Khitrov N.B., Shorkunov I.G. Hierarchical morphogenetic analysis of Kursk chernozem // Dokuchaev Soil Bulletin. 2016. Vol. 86. Р. 64-76. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2016-86-64-76.

- IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014, International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. FAO. World Soil Resources Reports. 2014. No. 106. 203 р.