Структура продукта и образование стоимости средств производства

Автор: Миропольский Д.Ю.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5 (56), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается образование стоимости средств производства с позиций теории двойственности трудовой стоимости. Согласно теории двойственности трудовой стоимости, стоимость продукта выступает как отношение стоимости результата к стоимости затрат. В статье доказывается, что стоимость средств производства как частный случай тоже двойственна и образуется как отношение экономии труда к затратам труда. Теория двойственности трудовой стоимости использована для интерпретации теории предельной производительности Дж. Б. Кларка.

Стоимость затрат, стоимость результата, средства производства, капитал, труд, предельная производительность

Короткий адрес: https://sciup.org/142143122

IDR: 142143122 | УДК: 338.51:657.421.32

Текст научной статьи Структура продукта и образование стоимости средств производства

В предшествующих публикациях наше исследование двойственной природы стоимости как стоимости затрат и результата, как правило, опиралось на примитивный пример, где дикие люди добывают себе средства к жизни. Авторы предполагали, что изначально люди использовали какие-то средства производства. Однако затраты труда на их производство очень незначительны, а дальнейшее влияние произведенных средств производства на трудозатраты человека невозможно выделить, и эти трудозатраты принимаются как данные.

Однако рано или поздно наступает момент, когда средства производства перестают быть несущественным моментом процесса и возникает проблема их измерения. По мере развития производительных сил средства производства изменяются, стоимость их затрат и результатов тоже изменяется и возрастает, и первобытные люди уже не могут не учитывать влияние средства производства на хозяйственный процесс.

Допустим, что первобытная община располагает новой технологией выкапывания корней и попадает в ситуацию выбора: использовать либо традиционную технологию, либо новую. Каковы критерии выбора?

Для решения данного вопроса попробуем воспользоваться теорией предельной производительности. Дж. Б. Кларк как раз приводит пример, похожий на ситуацию с первобытной общиной, которую мы анализируем: «Человек, живущий в уединении и изготавливающий все свои блага при помощи своих рабочих инструментов, должен составить себе некоторое понятие о производительности единицы труда. Он может иметь в распоряжении час, пригодный для рыбной ловли или для приготовления лодки, которая сделает его будущую рыбную ловлю более производительной… Производя выбор между этими двумя употреблениями своего времени и усилиями, он измеряет своим собственным грубым путем производительность единицы капитала и единицы труда» [1, с. 65].

По Кларку, лодка ‒ это капитал. И если человек тратит час на изготовление лодки, он увеличивает свои капитал. Если же Робинзон тратит час на рыбную ловлю, то «добавляет единицу к дневному труду» [1, с. 65].

Далее Кларк пишет: «Если капитал используется в возрастающем количестве при неизменной рабочей силе, он подчинен закону убывающей производительности. Этот закон определяет, какое количество труда целесообразнее отвлечь от прямого обслуживания наших потребностей для того, чтобы изготовить добавочные орудия… Принцип конечной производительности труда и капитала определяет повсеместно, сколько капитала стоит накапливать». В конкретном примере Кларка человек осуществляет «выбор между забрасыванием удочки с берега для ловли рыбы и работой над изготовлением лодки…» [1, с. 65].

Предваряя этот пример, Кларк заявляет: «Этот принцип специфической производительности (предельной производительности – Д.М .) действует на всех ступенях экономической жизни… Повсюду, где труд и капитал сотрудничают, мы обнаружим… определенный продукт, могущий быть вмененным отдельной единице каждого из них» [1, с. 64].

Казалось бы, сомнений в позиции Дж. Б. Кларка не остается: на всех ступенях человеческого общества мы можем и должны уметь определять долю продукта, произведенного трудом и долю, произведенную «капиталом». Но, к сожалению, у маржиналистов с логикой все очень не просто. В другом месте Кларк пишет: «Пусть человек удит с челнока рыбу с помощью самой простой нитки и крючка, какие он может сделать. Рыба, которую он вытаскивает на берег, является продуктом труда и капитала… Какая часть работы обязана своим появлением человеку и какая – лодке и удочке? Человек никогда в жизни не сможет этого сказать… продукт капитала безраздельно слит с продуктом труда независимого производителя». Предположим, что продукт в теории Кларка с самого начала делится между факторами производства. Разберемся в примере Кларка, чтобы понять, можно ли эту теорию использовать для решения наших вопросов.

Представляется, что наиболее адекватная интерпретация данного варианта робинзонады может быть такой. Рыбак в первый день тратит на ловлю с берега удочкой 5 ч и добывает 10 кг рыбы. На второй день он решает потратить на ловлю рыбы 6 ч. Почему он решает прибавить к своему труду дополнительный час и откуда он берет силы на этот час – неизвестно. Этот дополнительный час он может использовать двояко. Во-первых, Робинзон может в течение дополнительного часа ловить, как и прежде, рыбу удочкой с берега. Тогда время его непосредственного труда будет уже не 5, а 6 ч. От времени изготовления удочки мы отвлекаемся. Во-вторых, он может в течение часа изготовить нечто похожее на лодку и ловить 5 ч с этого утлого сооружения. Тогда его 6-часовой рабочий день раскладывается на 2 составляющие: 1 ч на изготовление лодки и 5 ч – на ловлю.

Следовательно, Робинзону нужно сделать выбор между трудом и «капиталом». Если он заранее не знает результатов, то выбор можно осуществить только экспериментально. Робинзон так и поступает. Решив работать не 5 ч, а 6 в первый экспериментальный день, он в течение дополнительного часа ловит определенное дополнительное количество рыбы. Здесь возникает первый вопрос к Кларку. Согласно его теории, если к фиксированному капиталу добавлять все большее количество порций труда, то предельная производительность очередных порций труда будет снижаться. Но если брать собственный пример Кларка с удочкой, то совершенно непонятно, почему дополнительные часы труда, добавленные к удочке, будут приносить все меньший улов. Снижение уловов можно отнести на счет исчерпания рыбы у берега водоема. Но рыба в водоеме согласно маржиналистской доктрине не «капитал», а «земля». А мы заняты оптимизацией пропорции именно между «капиталом» и трудом. Можно, конечно, воспользоваться другой теорией. Согласно этой теории, технология лова удочкой дает человеку доступ к рыбе в прибрежной воде как к предмету труда. Тогда непойманная рыба в прибрежной воде является средством производства. Соответственно, изменение орудия лова изменяет и предмет труда (дает доступ к ранее недоступной рыбе). Поэтому удочку и прибрежную рыбу следует рассматривать как единый комплекс средств производства.

Но даже если взять на вооружение эту интерпретацию, сокращение запаса рыбы в крупном водоеме при ловле удочкой – очень медленный процесс, и восстановление этого запаса тоже идет долго. Поэтому представить, что в течение дня человек сократил запас рыбы, а к началу следующего дня восстановил его, можно только при богатом воображении. Но давайте, чтобы все совпадало с теорией Кларка, все же напряжем воображение и допустим такое колебание численности рыб у берега. Исходя из этого, предположим, что в шестой час лова Робинзон получил 1,5 кг рыбы.

Во второй экспериментальный день рыбак первый час был занят изготовлением судна, а последующие 5 ч ловил с него рыбу. Благодаря примитивному челноку он получил доступ к крупной рыбе и за последующие 5 ч наловил 15 кг рыбы.

По Кларку, дополнительная единица труда (час на вылавливание рыбы) дала увеличение улова на 1,5 кг. А дополнительная единица капитала дала увеличение улова на 5 кг. Здесь второй вопрос к Кларку. Что он понимает под единицей капитала?

На этот вопрос Кларк отвечает следующим образом: «Капитал должен быть измерен в единицах, и мы можем предварительно принять в качестве единицы любое улучшение, которое может быть доставлено производительному оборудованию любой группы известным количеством рабочих дней стандартного или среднего вида. Дополнительный труд, вложенный в товары, изготавливающие средства производства, будет иметь своим результатом выпуск либо большего количества орудий, либо орудий лучшего качества. В одном случае они образуют количественное добавление к капитальным благам, в другом случае – качественное, но в любом случае они делают это добавление, и мы должны теперь признать тот факт, что это увеличение производительного богатства, которое обязано своим возникновением исключительно труду известного числа людей, работающих в течение данного времени, может рассматриваться как единица капитала» [1, с. 337].

Из этого следует, что единственное, что делает качественно разнородные единицы капитала количественно соизмеримыми, является человеческий труд, посредством которого они возникли. Значит, единица «капитала» с качественной стороны представляет собой примитивный челнок; с количественной же стороны – часы труда, затраченного на изготовление этого челнока. Правда, затем Кларк пишет: «Хороший инструмент будет … производить больше, чем плохой. Подобный хороший инструмент, однако, представляет больше единиц капитала, чем плохой…» [1, с. 78]. Спрашивается, как измерить количество единиц капитала при такой постановке вопроса?

Однако, даже если единицы капитала измерять часами труда, затраченного на его изготовление, это не значит в теории Кларка, что час труда, затраченный на челнок, создает дополнительные 5 кг рыбы. По Кларку, 5 кг рыбы создал именно «капитал» (челнок), и выходит, что из 15 кг рыбы 5 кг приходятся на «капитал», а 10 кг – на труд (долю удочки мы не определяем).

Итак, 2 экспериментальных дня дали следующий результат. Дополнительный час труда, затраченного на лов рыбы, принес дополнительно 1,5 кг рыбы, а такой же час, посвященный лодке, принес, посредством дальнейшего лова с этой лодки, дополнительные 5 кг рыбы. Ясно, что Робинзон вложит дополнительный час труда в лодку.

Рассмотрим дальнейшее развитие событий при помощи таблицы.

Следующий шаг Робинзона отражен в столбце 3 таблицы. Мы исходим из того, что изготовляемая этим человеком лодка служит один рабочий день. Если лодка дала такие хорошие результаты в прошедшем хозяйственном цикле, значит, Робинзон готов повторить свой шестичасовой рабочий день, 1 ч потратив на челнок и 5 ч на ловлю. Однако у него откуда-то появился еще один дополнительный час труда, и ему надо решить, тратить этот седьмой час на ловлю дополнительной рыбы с челнока прежней конструкции или на усовершенствование суденышка, а ловить по-прежнему 5 ч.

Найти решение опять можно только экспериментально, и результаты опытов представлены в таблице. Мы видим, что согласно столбцу 3 дополнительный час труда на ловлю рыбы дает прирост продукта на 2 кг, а дополнительный час, вложенный в лодку, тоже приносит

2 дополнительных килограмма. Значит в варианте № 3 Робинзону безразлично, вкладывать час в непосредственный лов или в совершенствование плавательного средства.

Таблица

|

Технологии |

1 |

2 |

3 |

|

Добытая рыба (кг) |

10 |

15 (10+5) |

17 (15+2) |

|

Время (ч) для изготовления средств лова |

0 |

1 |

2 |

|

Время (ч) на лов рыбы |

5 |

5 |

5 |

|

Предельная производительность дополнительной «единицы капитала» (кг) |

0 |

5,0 |

2,0 |

|

Предельная производительность дополнительной единицы труда (кг) |

– |

1,5 |

2,0 |

Вспомним, что теоретический аппарат концепции Кларка привлечен нами для выяснения вопроса о стоимости средств производства. Однако пока разбираемый пример не проливает света на данный вопрос. На изготовление средств производства согласно технологиям 2 и 3 (см. табл.) затрачено соответственно один и два часа труда. Получено приращение улова рыбы в 5 и 2 кг. Однако все это не дает ответа на вопрос о стоимости средств производства.

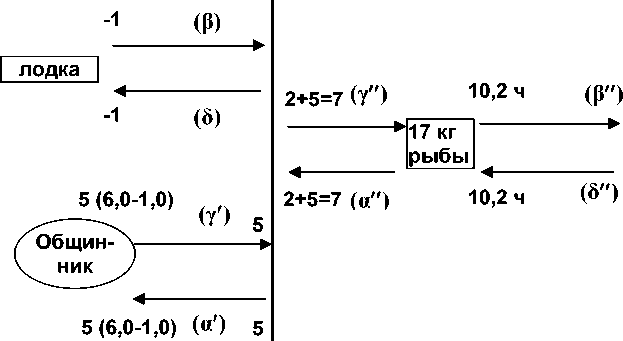

Рассмотрим теперь тот же случай, используя понятийный аппарат модифицированной трудовой теории стоимости [2, 34-38]. В соответствии с таблицей мы рассматриваем три технологии, первая из которых – базовая. Покажем эту базовую технологию с помощью рисунка 11.

|

5 ч |

5 ч |

6 ч |

β |

6 ч |

|

Общин- |

------► |

Общин- |

||

|

ник α |

10 кг рыбы |

◄---- |

ник′ |

|

|

5 ч |

5 ч |

6 ч |

6 ч |

Рисунок 1 ‒ Базовая технология ловли рыбы

На рисунке1 рыбак – это уже не Робинзон, а в соответствии с нашей методологией член первобытной общины. Согласно условиям базовой технологии, общинник тратит 5 ч труда на вылавливание 10 кг рыбы (удочку мы не учитываем). Следовательно, стоимость затрат 10 кг рыбы равна 5 ч труда (стрелка α). 10 кг рыбы, будучи потребленными общинником, восстановят его способность к 6-часовой активности. Следовательно, стоимость 10 кг рыбы равна 6 ч.

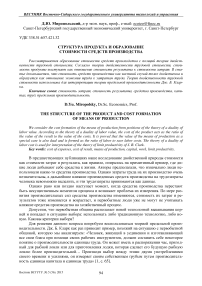

На следующий день общинники занялись апробацией технологии 2. По условиям Кларка они вложили дополнительный час труда в сооружение лодки. В соответствии с нашими взглядами дополнительный час труда мог возникнуть в том случае, если запас жизненных сил общинников превышает запас рабочей силы. И это действительно так. На рисунке 1 хорошо видно, что тратят эти люди 5 ч труда, а восстанавливают 6 ч активности. Из этих 6 ч они 5 снова израсходуют в виде труда, а оставшийся час ‒ на другие нужды. Допустим, решив работать 6 ч, общинники отвлекли этот час от размышлений о смысле жизни. Использование технологии 2 показано на рисунке 2.

Рисунок 2 ‒ Использование технологии 2

Из предшествующего изложения известно, что каждый общинник потратил час своего времени на сооружение индивидуального плавательного средства. Затем, сев на это сооружение и отплыв от берега, он в течение обычных пяти часов ловил рыбу. Лов рыбы с лодки привел к тому, что каждый удильщик добыл не 10, а 15 кг рыбы. Анализ в соответствии с кларковской методой на этом и заканчивается: в результате дополнительных усилий Робинзона возникли «единицы капитала», которые принесли дополнительные 5 кг рыбы. С точки зрения трудовой теории, тот же процесс выглядит иначе. Общинник занимался ловлей те же самые 5 ч, что и раньше, но с лодки и поймал 15 кг рыбы. Значит лодка, какой бы примитивной она ни была, сэкономила его труд. Вопрос в том, какова величина этой экономии?

Предположим, что каждый общинник, используя технологию 1 (лов с берега), вознамерился добыть 15 кг рыбы. Если использовать прямо пропорциональную зависимость, то на это потребовалось бы 7,5 ч. Однако, так как мы договорились следовать закону убывающей предельной производительности, предположим, что на вылавливание 15 кг рыбы ушло бы не 7,5, а 8 ч труда. Однако реально каждый общинник потратил только 5 ч. Это чисто условный расчет, ибо у общинников сил на работу имеется только на 6 ч труда. Однако условность расчета не есть его неправомерность.

Итак, сэкономленными оказались 3 ч (8 ч –5 ч). Эта экономия времени возникла вследствие применения лодки. Выходит, что лодка имеет стоимость затрат (1 ч) и стоимость результата (–3 ч, стрелка β, рис. 2). Знак «минус» показывает, что это именно экономия труда. Соотношение стоимости затрат и стоимости результата демонстрирует тот факт, что лодка – эффективное средство производства: лодка экономит больше труда, чем затрачено на ее изготовление. 15 кг рыбы тоже имеют стоимость затрат и результата. Стоимость затрат (α ′′ ) равна 6 ч:

6 ч = 1 ч + (8 ч – 3 ч). (1)

В этом расчете 1 ч – стоимость затрат на лодку, перенесенная на рыбу конкретным трудом общинника. Разница 8 и 3 ч образует затраты живого труда общинника на ловлю в течение 5 ч. Видно, что формула (1) включает в себя как стоимость затрат на лодку (1 ч), так и стоимость ее результата (3 ч).

Чтобы окончательно убедиться в том, что лодка себя оправдала, соотнесем стоимость затрат и результаты 15 кг рыбы. Стоимость затрат мы только что определили – 6 ч труда, а стоимость результата определим прямо пропорционально. Если 10 кг рыбы производили рабочей силой на 6 ч труда, то 15 кг произведут на 9 ч. Следовательно, теперь у общинников есть избыток жизненных сил над рабочей силой в размере 3 ч. Значит, отказавшись от одного часа размышлений о смысле жизни во имя технологического совершенствования, они получили взамен целых 3 ч.

По Кларку, общинники должны сравнивать, куда выгоднее вложить дополнительный час труда – в «капитал» или в труд. Вложение дополнительного часа труда в «капитал» в интерпретации трудовой теории мы только что рассмотрели. Теперь изучим противоположный вариант: общинники не используют технологию 2. Они вложили дополнительный час труда не в «капитал», а в труд. Говоря иначе, используя базовую технологию 1, они просто проработали лишний час.

Рассматривая эту ситуацию с точки зрения Дж. Б. Кларка, мы приняли, что шестой час труда по технологии 1 принес дополнительные 1,5 кг рыбы, т.е. каждый общинник добыл в целом 11,5 кг рыбы.

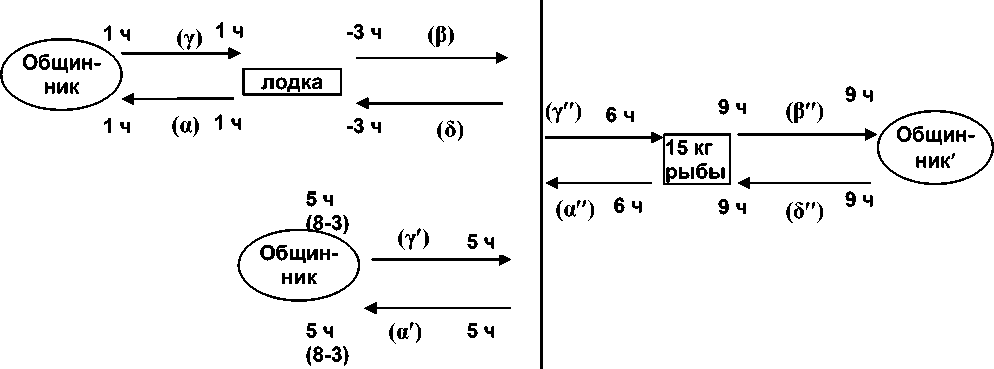

Трудовая теория вносит в понимание этого варианта дополнительные грани (рис. 3).

|

6 ч(5+1) |

6 ч |

6,9 ч |

(в) 6,9 ч ____ |

|||

|

Общин- \ ник |

(а) |

11,5 кг рыбы |

< Общин-ник′ |

|||

|

6ч(5+1) |

6 ч |

6,9 ч |

6,9 ч |

|||

Рисунок 3 ‒ Технология 1 с позиции трудовой теории

На рисунке 3 видно, что стоимость затрат 11,5 кг рыбы равна 6 ч труда (α), а стоимость результата – 6,9 ч труда (β). У Кларка видна лишь функциональная связь двух несоизмеримых величин: увеличение работы на 1 ч принесло 1,5 кг продукции. В трудовой же интерпретации дополнительные затраты в 1 ч труда (5 ч + 1 ч) принесли соизмеримый дополнительный результат в 0,9 ч труда (6,9 ч – 6 ч). И мы видим, что затраты оказались больше результата. То есть вырисовывается гораздо более полная картина происходящего.

Переходим к рассмотрению технологии 3. По принятым ранее условиям каждый общинник на следующий день решает вложить в лодку еще 1 ч труда. Так как лодка служит только день, это означает, что, проснувшись утром, общинники начинают делать себе индивидуальные лодки, но работают над ними не 1 ч, как вчера, а 2 ч и, соответственно, делают лодки более совершенными. Допустим, они решают сделать более крупные лодки, чтобы было удобнее орудовать удочкой. Исследуя эту технологию с точки зрения Кларка, мы условились, что дополнительное вложение часа труда в лодку принесло еще 2 кг рыбы и общий улов общинника стал равен 17 кг (15 кг + 2 кг).

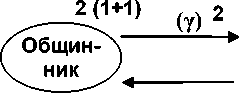

Посмотрим теперь на технологию 3 с позиции трудовой теории (рис. 4).

(а) 2

Рисунок 4 ‒ Технология 3 с точки зрения трудовой теории

Видно, что стоимость затрат средств производства (лодки) приросла по сравнению с технологией 2 на 1 ч (1+1=2 (α)). Общинники, потратив 2 ч на более совершенную лодку, по-прежнему тратят на лов рыбы 5 ч (α ′ ) каждый. Вопрос: какова экономия труда, возникшая вследствие дополнительного часа, вложенного в совершенствование лодки?

Допустим, что общинники решили выловить 17 кг рыбы не с помощью новой технологии 3, а с использованием предшествующей технологии 2. Сколько бы они потратили живого труда? Если на 15 кг рыбы они затратили 5 ч, то на 17 кг они потратили бы приблизительно 6 ч живого труда. Следовательно, экономия от технологи 2 составила всего 1 ч (6 ч – 1 ч) = 5 ч). Получается, что прирост затрат на усовершенствованную лодку составил 1 ч, а прирост результата – тоже 1 ч. То есть, как и с точки зрения методологии Кларка, мы приходим к выводу, что общинникам все равно, работать лишний час по технологии 2 или потратить лишний час на переход к технологии 3.

Выводы

-

1. Образование стоимости средств производства имеет такой же двойственный характер, как и образование предметов потребления. Формируется отношение стоимости результата к стоимости затрат.

-

2. Трудовая теория в ее модифицированном варианте способна объяснить все феномены, фиксируемые теорией предельной производительности, но более полно и доказательно.

Список литературы Структура продукта и образование стоимости средств производства

- Кларк Дж. Б. Распределение богатства. -М.: Экономика, 1992. □ 367 с.

- Миропольский Д.Ю. Гипотеза двойственности трудовой стоимости в контексте неомарксистского синтеза//Проблемы современной экономики. □ 2012. □ № 4. -С. 34D38.

- Миропольский Д.Ю. Рабочая сила человека как инновация//Россия в поисках новой модели взаимодействия государства и рынка/Научная сессия ППС, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2012 года. Март-апрель 2013 г.: сб. докл. □ СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. -№ 13. -С. 15 -19.