Структура реофильных сообществ макрозообентоса малой реки Байтуган (бассейн Нижней Волги)

Автор: Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 4 т.9, 2007 года.

Бесплатный доступ

Изменение состояния структуры донных сообществ (видовая, трофическая структура) предложено рассматривать как действенный механизм оценки состояния малой реки Байтуган (приток р. Сок, бас- сейн Нижней Волги) для квалификации водотока как эталонного водного объекта. Проведены исследо- вания состава макрозообентоса и его распределения в речном континууме. Отмечены новые и редкие для водоемов бассейна р. Волги виды двукрылых. Дана оценка качества воды и экологического состоя- ния водотока с использованием различных методов гидроэкологического анализа.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198019

IDR: 148198019 | УДК: 577.472(28)

Текст научной статьи Структура реофильных сообществ макрозообентоса малой реки Байтуган (бассейн Нижней Волги)

Малые реки средней полосы России – это основной тип водотоков, представляющих ее речную сеть. Их количество на территории бассейна Нижней Волги постоянно сокращается, что связано с деградацией речной сети, обусловленное истощением рек или резким увеличением объема выноса в русловую сеть продуктов смыва с распаханных склонов водосборных бассейнов [1, 2].

В связи с высокой значимостью малых рек в стратегии сохранения биоразнообразия природных комплексов на территории Волжского бассейна, особую актуальность приобретает изучение фауны чистых рек, одной из существенных составляющих которой являются организмы макрозообентоса.

Река Байтуган и родники в ее окрестностях являются памятником природы Самарской области [3]. Это единственная река, где обитает наиболее многочисленная популяция ручьевой форели, рекомендованной для внесения в Красную книгу Самарской области [4].

Исследования, проведенные на р. Байту-ган, позволили выявить особенности состава и распределения бентофауны, изучить трофическую структуру донных беспозвоночных и дать оценку экологического состояния водотока.

Материал и методы

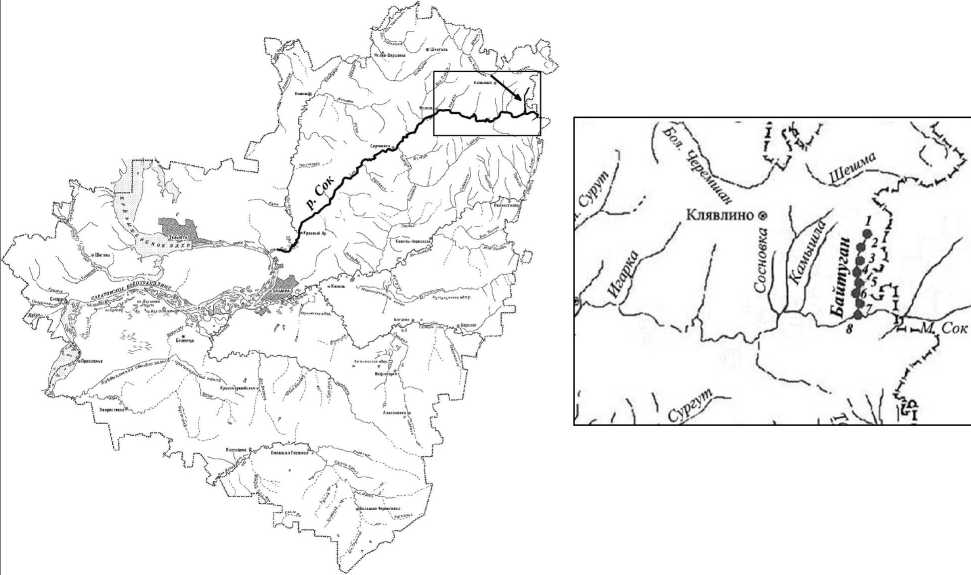

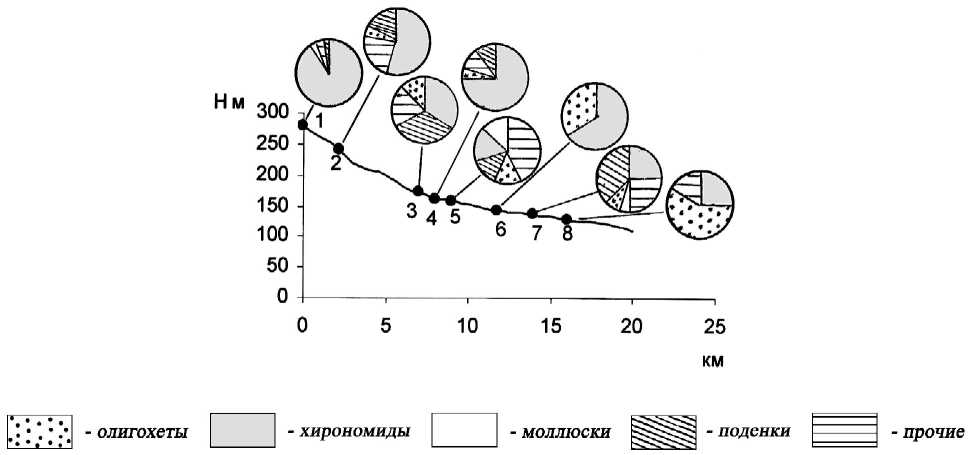

Отбор гидрохимических и гидробиологи- ческих образцов воды и грунта производили в летний период на всем протяжении р. Бай-туган на 8 постоянных станциях (рис. 1; табл. 1) 1991-1993, 1999 гг. Отбор образцов макрозообентоса с гравийно-галечниковых субстратов производили гидробиологическим скребком с длиной ножа 20 см, с последующим пересчетом отобранных организмов на 1м2. Качественные пробы отбирали путем смыва организмов с камней с учетом площади их проекции и расчета количества собранных организмов на 1м2 площади дна [5]. Образцы грунта промывали через капроновый газ № 23. Моллюсков фиксировали 70%-ным спиртом, остальных беспозвоночных - 4%-ным раствором формальдегида. Производились замеры глубины, ширины реки, скорости течения. Некоторые гидрологические показатели реки и характер биотопов представлены в табл. 1.

Камеральную обработку собранного материала проводили по общепринятым методикам [6, 7]. Определение моллюсков выполнено Е.П. Загорской; олигохет – В.И. Попчен-ко.

Выделение руководящих видов организмов проводили с использование индекса доминирования (d) В.Ф. Палия и A. Kownacki [8, 9].

При делении животных на трофические группы за основу взята классификация, предложенная для личинок хирономид А.С. Константиновым [10] и Э.И. Извековой [11]. Нами

Рис. 1. Карта-схема района исследований (Самарская область) с указанием станций отбора проб на р. Байтуган (выделена р. Сок, стрелка указывает р. Байтуган)

было выделено семь трофических групп донных животных: фитодетритофаги-собирате-ли (ФС); детритофаги-собиратели+грунтозаг-латыватели (ДСГ); всеядные собиратели+ хвататели (ВСХ); хищники-хвататели (ХХ); сестонофаги+детритофаги-фильтраторы (СДФ); детритофитофаги-собиратели+филь-траторы (ДСФ); фитофаги-собиратели (Ф). Данные о спектре питания и способе потребления пищи гидробионтами получены из литературных источников [12-20].

Оценку качества воды и экологического состояния р. Байтуган производили с использованием ряда традиционных методов биологического анализа и предложенного нами интегрального индекса [21-24].

Характеристика района исследований

Река Байтуган является верхним притоком р. Сок, протекает в лесостепной зоне. По характеру рельефа относится к предгорным рекам (общее падение составляет 170 м, средний уклон – 0,9%). Длина реки – 22 км, площадь водосбора – 0,14 тыс. км2. Питание реки родниковое, наиболее мощное – в устьевом участке. Физико-географическая характеристика района исследований подробно изложена нами ранее [25, 26].

Ширина потока в верховье не превышает 0,5 м, в нижнем течении – 5 м. Для водотока характерны небольшие глубины: от 0,1-0,3 м на перекатах до 0,5-0,7 м на плесах (табл. 1). Скорость течения в меженный период достигает 1,2 м/с. Температура воды не превышает 10,8-14,6°С в летний период, в местах выхода родниковых вод – 7°С.

По химическому составу вода р. Байтуган относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, имеет повышенную минерализацию (до 612 мг/л в период летней межени). Содержание растворенного кислорода находится в диапазоне 90-122,4% насыщения. По уровню активной реакции воды относятся к классу «нейтральные» или «слабощелочные» (величина рH изменяется от 7,0 до 7,9).

Содержание большинства биогенных, органических веществ и тяжелых металлов в воде реки ниже существующих нормативных показателей (табл. 2 и 3), что указывает на слабую степень загрязнения.

Таблица 1. Некоторые гидрологические параметры и местоположение станций отбора проб на р. Байтуган

|

№ станции отбора проб |

Местоположение |

Глубина в месте отбора проб, м |

Ширина реки, м |

Скорость течения, м/с (max) |

Характер грунта |

|

1 |

1,5 км выше с. Ерилкино |

0,1 |

0,5 |

0,4 |

почва, гравий |

|

2 |

1,5 км ниже с. Ерилкино |

0,2 |

0,5 |

1,2 |

почва, гравий |

|

3 |

5 км ниже с. Ерилкино |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

почва, гравий |

|

4 |

1 км выше с. Красный Яр |

0,6 |

2,0 |

0,5 |

почва, песок, гравий |

|

5 |

в пределах с. Красный Яр |

0,5 |

2,5 |

0,7 |

почва, глина, гравий |

|

6 |

3 км ниже с. Красный Яр |

0,7 |

3,5 |

0,7 |

песок, глина |

|

7 |

2 км выше с. Байтуган |

0,5 |

3,0 |

0,7 |

почва, гравий |

|

8 |

в пределах с. Байтуган |

0,4 |

5 |

0,2 |

заиленный песок, почва |

Таблица 2. Содержание органических и биогенных веществ в воде р. Байтуган (июль 1999 г.) (в скобках – стандартное отклонение)

|

Показатель, мг/л |

|||||||

|

ХПК |

фенолы |

нефтепродукты |

N-NH 4 |

N-NO 3 |

N-NO 2 |

P-PO 4 |

|

|

Диапазон |

15,0-28,0 |

0,001 |

0,02 |

0,04-0,32 |

1,6-8,0 |

0,017-0,023 |

0,011-0,22 |

|

Среднее |

19,5 (6,1) |

0,001 (0) |

0,02 (0) |

0,11 (0,1) |

3,8 (2,9) |

0,020 (0,003) |

0,070 (0,08) |

Повышенные концентрации меди (2 ПДК) и марганца (3-13 ПДК) обусловлены высоким природным фоном содержания этих элементов (табл. 3).

В верховье реки преобладают промытые почвы и гравийно-галечные грунты. В среднем течении грунты гравийно-галечные с небольшим слоем песчаного наполнителя, промытые или слегка заиленные, в прибрежье преобладают глинистые почвы (табл. 1).

Воды реки несут большое количество взвешенных и влекомых наносов, которые откладываются в приустьевой части и поступают в р. Сок.

Река характеризуется слабой сельскохозяйственной нагрузкой. Промышленное загрязнение отсутствует. В последние годы верхний и средний участки реки зарегулированы временной земляной плотиной.

Таблица 3. Концентрации тяжелых металлов в воде р. Байтуган (июль 1999 г.)

Показатель, мг/л

|

Cd |

Mn |

Cu |

Ni |

Pb |

Cr6+ |

Zn |

|

|

Среднее значение |

0,0049 |

0,08 |

0,002 |

0,0099 |

0,002 |

0,01 |

0,005 |

|

Стандартное отклонение |

0 |

0,05 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,0002 |

Результаты и их обсуждение

Видовая структура. В составе макрозообентоса р. Байтуган зарегистрировано 156

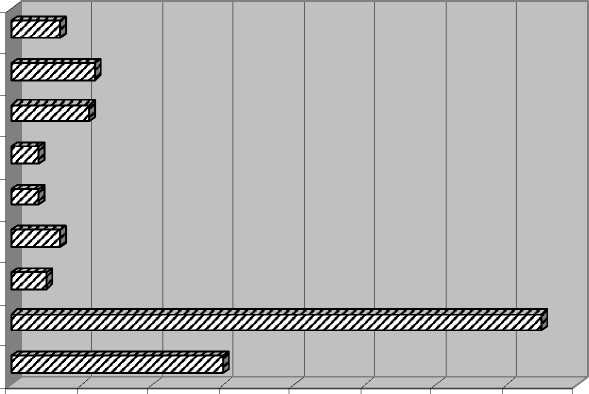

видов и таксонов рангом выше вида, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель для других ранее исследованных притоков р. Сок [27, 28], что обусловлено проведением многолетнего экологического мониторинга реки. В экологическом отношении фауна р. Байтуган представлена преимущественно стенотермными, рео- и оксибион-тными видами. Наибольшего фаунистического разнообразия (рис. 2; табл. 4) достигают личинки амфибиотических насекомых: двукрылые (91 вид, из которых 75 составляют хирономиды), поденки (11 видов), ручейники (7 видов), жуки (5 видов), веснянки и кло- пы (по 4 вида). Из других групп донных животных отмечено по 12 видов моллюсков и водяных клещей, 7 – олигохет, а также по одному виду пиявок и нематод. Количество видов макрозообентоса на различных станциях колеблется от 3 до 76 (табл. 4). Наибольшим числом видов характеризуются участки верхнего (ст. 1, 2) и среднего (ст. 3, 5) течений реки, где донные сообщества представлены 57-76 видами.

Oligochaeta

Mollusca

Ephemeroptera

Hemiptera

Plecoptera

Trichoptera

Coleoptera

Chironomidae

*Прочие

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Рис. 2. Распределение видов макрозообентоса по таксономическим группам в р. Байтуган

Наибольшая частота встречаемости харак- òåðí à äëÿ ëè÷èí î ê äâóêðû ëû õ: Prodiamesa olivacea, Tanytarsus sp., Cricotopus bicinctus, Dicranota (D.) bimaculata, Simulium sp. (табл. 4). Личинки поденок представлены сем. Baetidae, Ephemeridae, Siphlonuridae. Наиболее массовыми являются реофильные поденки Baetis sp., и Baetis gr. rhodani , обитающие на камнях и гравии в верховьях и среднем течении реки.

Личинки ручейников принадлежат семействам Hydropsychidae, Ecnomidae, Rhyacophili-dae, Phryganeidae, Limnephilidae. На перекатах реки среди камней обычны Cheumatopsyche lepida, Hydropsyche angustipennis, Rhyacophila nubila. Плесы характеризуются развитием эвритопных и фитофильных форм: Agrypnia pagetana, Ecnomus tenellus, Limnophilus flavicornis.

Выявлено 12 видов гидракарин, из которых на всем протяжении реки преобладают реофильные и полуреофильные формы, представители р. Lebertia, Hydrobates, Sperchon и Atractides. Наиболее массовым видом является Hydrobates calliger [29] .

Фауна двустворчатых моллюсков (12 видов) состоит исключительно из видов сем. Pisidiidae и Euglesidae, из которых 5 видов принадлежит р. Euglesa. Наибольшее разнообразие пизидиид (9 из 12 видов) характерно для гравийно-глинистых биотопов среднего течения реки (ст. 5; табл. 4) .

Видовая структура сообществ бентоса характеризуется отсутствием резко выраженного доминирования организмов. В целом для донных сообществ реки отмечается 6 пред-

Таблица 4. Видовой состав и распределение бентофауны на станциях р. Байтуган (1991-1993, 1999 гг.)

|

Виды и таксоны |

Станции отбора проб |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Nematoda |

+ |

+ |

||||||

|

Mollusca |

||||||||

|

Gastrophoda |

||||||||

|

Bithynia tentaculata (L.) |

+ |

|||||||

|

Bivalvia (Lamellibranchia) |

||||||||

|

Cingulipisidium nitidum (Jen.) |

+ |

|||||||

|

Euglesa (C.) acuminata (Cless. in West.) |

+ |

|||||||

|

Euglesa (C.) casertana (Poli) |

+ |

+ |

||||||

|

Euglesa fossarina (Cless. in West.) |

+ |

|||||||

|

Euglesa (C.) ponderosa (Stelf.) |

+ |

+ |

||||||

|

Euglesa sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Henslowiana (S.) henslowana (Shepp.) |

+ |

|||||||

|

Henslowiana suecica (Cless. in West.) |

+ |

|||||||

|

Neopisidium moitessierianum (Palad.) |

+ |

|||||||

|

Pisidium (P.) inflatum (Muhlf.) |

+ |

|||||||

|

Pisidium sp. |

+ |

|||||||

|

Oligochaeta |

||||||||

|

Limnodrilus hoffmeisteri Clap. |

+ |

|||||||

|

Limnodrilus udekemianus Clap. |

+ |

+ |

||||||

|

Lumbriculus variegatus (Müll.) |

+ |

+ |

||||||

|

Nais sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Potamothrix sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Stylaria lacustris (L.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Tubifex newaensis (Mich.) |

+ |

+ |

||||||

|

Hirudinea |

||||||||

|

Erpobdella nigricollis (Brand.) |

+ |

|||||||

|

Hidracarina |

||||||||

|

Atractides nodipalpis constrictus Sok |

+ |

|||||||

|

Eilais undulosa Koen. |

+ |

+ |

||||||

|

Hydrachna skorikowi Piers |

+ |

|||||||

|

Hygrobates calliger Piers |

+ |

|||||||

|

Hygrobates fluviatilis (Strom) |

+ |

|||||||

|

Lebertia fimbriata Thor |

+ |

|||||||

|

Lebertia lineata Thor |

+ |

|||||||

|

Lebertia porosa Thor |

+ |

|||||||

|

Lebertia rivulorum Viets |

+ |

|||||||

|

Lebertia sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Sperchon clupeifer Piers |

+ |

|||||||

|

Sperchon compactils discrepans Viets |

+ |

|||||||

|

Ephemeroptera |

||||||||

|

Baetis gr. rhodani |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Baetis sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Baetis gr. tricolor |

+ |

+ |

||||||

|

Baetis (B.) vernus Curtis |

+ |

|||||||

|

Cloeon (C.) luteоlum (Müll.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Cloeon gr. dipterum |

+ |

|||||||

|

Cloeon (S.) simile Eaton |

+ |

|||||||

|

Ephemera sp. |

+ |

|||||||

|

Ephemera vulgata L. |

+ |

|||||||

|

Siphlonurus (S.) alternatus Say |

+ |

+ |

||||||

|

Siphlonurus sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Plecoptera |

||||||||

|

Leuctra fusca L. |

+ |

+ |

||||||

|

Leuctra sp. |

+ |

|||||||

Продолжение табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Plecoptera |

||||||||

|

Leuctra fusca L. |

+ |

+ |

||||||

|

Leuctra sp. |

+ |

|||||||

|

Nemoura cinerea Retz. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Nemoura sp. |

+ |

|||||||

|

Heteroptera |

||||||||

|

Hesperocorixa sp. |

+ |

|||||||

|

Micronecta sp. |

+ |

|||||||

|

Microvelia buenoi Drake |

+ |

+ |

||||||

|

Notonecta sp. |

+ |

|||||||

|

Coleoptera |

||||||||

|

Colymbetes sp. |

+ |

|||||||

|

Dytiscus sp. |

+ |

|||||||

|

Gaurodytes sp. |

+ |

|||||||

|

Haliplus ruficollis Deg. |

+ |

+ |

||||||

|

Haliplus sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Trichoptera |

||||||||

|

Agrypnia pagetana Curt. |

+ |

|||||||

|

Cheumatopsyche lepida Pict. |

+ |

|||||||

|

Ecnomus tenellus Ramb. |

+ |

+ |

||||||

|

Hydropsyche angustipennis Curt. |

+ |

|||||||

|

Hydropsyche sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Limnophilus flavicornis Fabr. |

+ |

+ |

||||||

|

Rhyacophila nubila (Zett.) |

+ |

+ |

||||||

|

Diptera |

||||||||

|

Tipulidae |

||||||||

|

Tipula sp. |

+ |

|||||||

|

Limoniidae |

||||||||

|

Dicranota (D.) bimaculata Schummel |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Limnophila sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Psychodidae |

||||||||

|

Pericoma sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Dixidae |

||||||||

|

Dixa amphibia (De Geer) |

+ |

|||||||

|

Dixa sp. |

+ |

|||||||

|

Culicidae |

||||||||

|

Aedes (A.) cinereus Mg. |

+ |

|||||||

|

Culex sp. |

+ |

|||||||

|

Simuliidae |

||||||||

|

Simulium sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Ceratopogonidae |

+ |

|||||||

|

Culicoides sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Stratiomyidae |

||||||||

|

Nemotelus sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Odontomyia sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Cylindrotomidae |

||||||||

|

Phalacrocera replicata (L.) |

+ |

+ |

||||||

|

Ephydridae |

+ |

|||||||

|

Muscidae |

||||||||

|

Limnophora (C.) riparia (Fаll.) |

+ |

|||||||

|

Athericidae |

||||||||

|

Atherix sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Chironomidae |

||||||||

|

Tanypodinae |

||||||||

|

Ablabesmyia sp. |

+ |

|||||||

|

Apsectrotanypus trifascipennis (Zett.) |

+ |

|||||||

|

Clinotanypus nervosus (Mg.) |

+ |

|||||||

|

Procladius choreus (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

Продолжение табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Procladius ferrugineus (K.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Telopelopia sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Telmatopelopia nemorum (Goetgh.) |

+ |

|||||||

|

Thienemannimyia sp. |

+ |

|||||||

|

Diamesinae |

||||||||

|

Diamesa sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Pseudodiamesa branickii (Now.) |

+ |

+ |

||||||

|

Pseudodiamesa nivosa (Goetgh.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Prodiamesinae |

||||||||

|

Monodiamesa bathyphila K. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Odontomesa fulva (K.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Prodiamesa olivacea Mg. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Orthocladiinae |

||||||||

|

Brillia modesta (Mg.) |

+ |

+ |

||||||

|

Corynoneura celeripes (Winn.) |

+ |

|||||||

|

Corynoneura lacustris Edw. |

+ |

|||||||

|

Corynoneura lobata Edw. |

+ |

+ |

||||||

|

Corynoneura sp . |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Cricotopus albiforceps (K.) |

+ |

|||||||

|

Cricotopus bicinctus (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Cricotopus gr. Cylindraceus |

+ |

+ |

||||||

|

Cricotopus pirifer Hirv. |

+ |

|||||||

|

Cricotopus sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Cricotopus gr. Sylvestris |

+ |

|||||||

|

Cricotopus gr. Tremulus * |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Cricotopus trifasciatus (Mg. Et Panz.) |

+ |

+ |

||||||

|

Eukiefferiella gr. Clypeata |

+ |

|||||||

|

Eukiefferiella gr. Claripennis |

+ |

+ |

||||||

|

Eukiefferiella gr. Gracei |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Eukiefferiella longipes Tshern. |

+ |

|||||||

|

Eukiefferiella minor (Edw.) |

+ |

|||||||

|

Eukiefferiella sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Eukiefferiella tshernovskij Pank. |

+ |

|||||||

|

Heterotrissocladius gr. Marcidus* |

+ |

+ |

||||||

|

Mesocricotopus sp. |

+ |

|||||||

|

Metriocnemus atratulus (Zett.) |

+ |

|||||||

|

Nanocladius bicolor (Zett.) |

+ |

+ |

||||||

|

Nanocladius rectinervis (K.) |

+ |

|||||||

|

Orthocladius clarki Soponis |

+ |

+ |

||||||

|

Orthocladius oblidens (Walk.) |

+ |

+ |

||||||

|

Orthocladius oliveri Soponis |

+ |

|||||||

|

Orthocladius sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Orthocladius thienemanni (K.) |

+ |

|||||||

|

Paracladius alpicola (Zett.) |

+ |

+ |

||||||

|

Paracladius conversus (Walk.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Parakiefferiella bathophila (K.) |

+ |

+ |

||||||

|

Paralimnophyes hydrophilus (Goetgh.) |

+ |

|||||||

|

Parametriocnemus lundbecki (Johann.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Parorthocladius sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Parametriocnemus sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Paratrichocladius rufiventris (Mg.) |

+ |

|||||||

|

Paratrissocladius excerptus Walk.* |

+ |

+ |

||||||

|

Psectrocladius gr. Psilopterus |

+ |

|||||||

|

Psectrocladius simulans Johan. |

+ |

|||||||

|

Psectrocladius sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Rheocricotopus effusus (Walk.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Rheocricotopus fuscipes (K.) |

+ |

|||||||

|

Thienemanniella gr. Clavicornis |

+ |

+ |

+ |

Продолжение табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Trissocladius sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Tvetenia discoloripes (Goetgh.) |

+ |

|||||||

|

Chironominae |

||||||||

|

Chironomini |

||||||||

|

Chironomus plumosus (L.) |

+ |

|||||||

|

Chironomus sp. |

+ |

|||||||

|

Cladopelma gr. Lateralis |

+ |

|||||||

|

Cryptochironomus sp. |

+ |

|||||||

|

Endochironomus tendens (Fabr.) |

+ |

|||||||

|

Paracladopelma gr. Camptolabis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Paratendipes albimanus (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Polypedilum sp. |

+ |

|||||||

|

Stictochironomus crassiforceps (K.) |

+ |

|||||||

|

Tanytarsini |

||||||||

|

Cladotanytarsus mancus (Walk.) |

+ |

|||||||

|

Micropsectra sp. |

+ |

|||||||

|

Micropsectra gr. Praecox |

+ |

+ |

||||||

|

Rheotanytarsus curtistylus (Goetgh.) |

+ |

|||||||

|

Tanytarsus sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Nemoura cinerea Retz. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Nemoura sp. |

+ |

|||||||

|

Heteroptera |

||||||||

|

Hesperocorixa sp. |

+ |

|||||||

|

Micronecta sp. |

+ |

|||||||

|

Microvelia buenoi Drake |

+ |

+ |

||||||

|

Notonecta sp. |

+ |

|||||||

|

Coleoptera |

||||||||

|

Colymbetes sp. |

+ |

|||||||

|

Dytiscus sp. |

+ |

|||||||

|

Gaurodytes sp. |

+ |

|||||||

|

Haliplus ruficollis Deg. |

+ |

+ |

||||||

|

Haliplus sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Trichoptera |

||||||||

|

Agrypnia pagetana Curt. |

+ |

|||||||

|

Cheumatopsyche lepida Pict. |

+ |

|||||||

|

Ecnomus tenellus Ramb. |

+ |

+ |

||||||

|

Hydropsyche angustipennis Curt. |

+ |

|||||||

|

Hydropsyche sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Limnophilus flavicornis Fabr. |

+ |

+ |

||||||

|

Rhyacophila nubila (Zett.) |

+ |

+ |

||||||

|

Diptera |

||||||||

|

Tipulidae |

||||||||

|

Tipula sp. |

+ |

|||||||

|

Limoniidae |

||||||||

|

Dicranota (D.) bimaculata Schummel |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Limnophila sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Psychodidae |

||||||||

|

Pericoma sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Dixidae |

||||||||

|

Dixa mphibian (De Geer) |

+ |

|||||||

|

Dixa sp. |

+ |

|||||||

|

Culicidae |

||||||||

|

Aedes (A.) cinereus Mg. |

+ |

|||||||

|

Culex sp. |

+ |

|||||||

|

Simuliidae |

||||||||

|

Simulium sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Продолжение табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Ceratopogonidae |

+ |

|||||||

|

Culicoides sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Stratiomyidae |

||||||||

|

Nemotelus sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Odontomyia sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Cylindrotomidae |

||||||||

|

Phalacrocera replicata (L.) |

+ |

+ |

||||||

|

Ephydridae |

+ |

|||||||

|

Muscidae |

||||||||

|

Limnophora (C.) riparia (Fаll.) |

+ |

|||||||

|

Athericidae |

||||||||

|

Atherix sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Chironomidae |

||||||||

|

Tanypodinae |

||||||||

|

Ablabesmyia sp. |

+ |

|||||||

|

Apsectrotanypus trifascipennis (Zett.) |

+ |

|||||||

|

Clinotanypus nervosus (Mg.) |

+ |

|||||||

|

Procladius choreus (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Procladius ferrugineus (K.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Telopelopia sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Telmatopelopia nemorum (Goetgh.) |

+ |

|||||||

|

Thienemannimyia sp. |

+ |

|||||||

|

Diamesinae |

||||||||

|

Diamesa sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Pseudodiamesa branickii (Now.) |

+ |

+ |

||||||

|

Pseudodiamesa nivosa (Goetgh.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Prodiamesinae |

||||||||

|

Monodiamesa bathyphila K. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Odontomesa fulva (K.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Prodiamesa olivacea Mg. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Orthocladiinae |

||||||||

|

Brillia modesta (Mg.) |

+ |

+ |

||||||

|

Corynoneura celeripes (Winn.) |

+ |

|||||||

|

Corynoneura lacustris Edw. |

+ |

|||||||

|

Corynoneura lobata Edw. |

+ |

+ |

||||||

|

Corynoneura sp . |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Cricotopus albiforceps (K.) |

+ |

|||||||

|

Cricotopus bicinctus (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Cricotopus gr. Cylindraceus |

+ |

+ |

||||||

|

Cricotopus pirifer Hirv. |

+ |

|||||||

|

Cricotopus sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Cricotopus gr. Sylvestris |

+ |

|||||||

|

Cricotopus gr. Tremulus * |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Cricotopus trifasciatus (Mg. et Panz.) |

+ |

+ |

||||||

|

Eukiefferiella gr. Clypeata |

+ |

|||||||

|

Eukiefferiella gr. Claripennis |

+ |

+ |

||||||

|

Eukiefferiella gr. Gracei |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Eukiefferiella longipes Tshern. |

+ |

|||||||

|

Eukiefferiella minor (Edw.) |

+ |

|||||||

|

Eukiefferiella sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Eukiefferiella tshernovskij Pank. |

+ |

|||||||

|

Heterotrissocladius gr. Marcidus* |

+ |

+ |

||||||

|

Mesocricotopus sp. |

+ |

|||||||

|

Metriocnemus atratulus (Zett.) |

+ |

|||||||

|

Nanocladius bicolor (Zett.) |

+ |

+ |

||||||

|

Nanocladius rectinervis (K.) |

+ |

|||||||

|

Orthocladius clarki Soponis |

+ |

+ |

||||||

|

Orthocladius oblidens (Walk.) |

+ |

+ |

Окончание табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Orthocladius oliveri Soponis |

+ |

|||||||

|

Orthocladius sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Orthocladius thienemanni (K.) |

+ |

|||||||

|

Paracladius alpicola (Zett.) |

+ |

+ |

||||||

|

Paracladius conversus (Walk.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Parakiefferiella bathophila (K.) |

+ |

+ |

||||||

|

Paralimnophyes hydrophilus (Goetgh.) |

+ |

|||||||

|

Parametriocnemus lundbecki (Johann.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Parorthocladius sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Parametriocnemus sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Paratrichocladius rufiventris (Mg.) |

+ |

|||||||

|

Paratrissocladius excerptus Walk.* |

+ |

+ |

||||||

|

Psectrocladius gr. psilopterus |

+ |

|||||||

|

Psectrocladius simulans Johan. |

+ |

|||||||

|

Psectrocladius sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Rheocricotopus effusus (Walk.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Rheocricotopus fuscipes (K.) |

+ |

|||||||

|

Thienemanniella gr. clavicornis |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Trissocladius sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Tvetenia discoloripes (Goetgh.) |

+ |

|||||||

|

Chironominae |

||||||||

|

Chironomini |

||||||||

|

Chironomus plumosus (L.) |

+ |

|||||||

|

Chironomus sp. |

+ |

|||||||

|

Cladopelma gr. lateralis |

+ |

|||||||

|

Cryptochironomus sp. |

+ |

|||||||

|

Endochironomus tendens (Fabr.) |

+ |

|||||||

|

Paracladopelma gr. camptolabis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Paratendipes albimanus (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Polypedilum sp. |

+ |

|||||||

|

Stictochironomus crassiforceps (K.) |

+ |

|||||||

|

Tanytarsini |

||||||||

|

Cladotanytarsus mancus (Walk.) |

+ |

|||||||

|

Micropsectra sp. |

+ |

|||||||

|

Micropsectra gr. praecox |

+ |

+ |

||||||

|

Rheotanytarsus curtistylus (Goetgh.) |

+ |

|||||||

|

Tanytarsus sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Всего видов |

57 |

18 |

76 |

34 |

60 |

3 |

46 |

5 |

Примечание : * - новые виды для водоемов бассейна р. Волги.

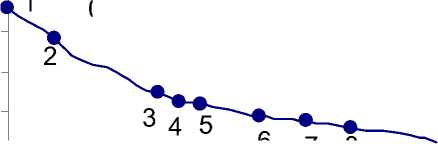

Н м 300

sd - Tanytarsus sp.

Orthocladius oblidens Simulium sp.

Dicranota bimaculata Baetis gr. rhodani Prodiamesa olivacea

виды

км

Рис. 3. Ранжированная последовательность доминирующего комплекса бентоса на фоне общего числа видов и профиль р. Байтуган ния, биотопической неоднородностью и за-иленностью устьевого участка. В целом же бентос малой предгорной реки представляет собой речной континуум с присущими ему характерными особенностями «в период от-

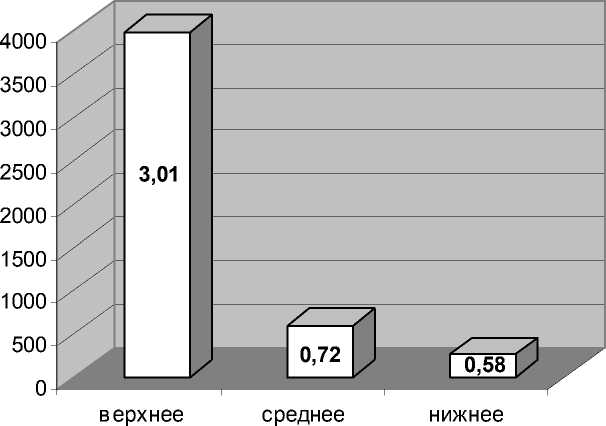

крытой воды» (в отсутствие плотины). Чис ленность и биомасса гидробионтов в сооб ществах макрозообентоса снижается от вер хнего течения к нижнему (рис. 4).

течение течение течение

Рис. 4. Количественные показатели макрозообентоса различных участков р. Байтуган в 1992 г.: цифрами обозначена биомасса бентоса (г*м -2)

Таблица 5. Межгодовая динамика численности биомассы и числа видов основных групп макрозообентоса в р. Байтуган

|

Таксоны |

1991 г. |

1992 г. |

1993 г. |

|||

|

N |

B |

N |

B |

N |

B |

|

|

Oligochaeta |

171 6,9 |

0,19 5,7 |

143 6,6 |

0,06 3,3 |

- |

- |

|

Mollusca |

166 6,7 |

0,57 17,1 |

- |

- |

- |

- |

|

Ephemeroptera |

942 38 |

0,79 23,7 |

51 2,4 |

0,16 8,8 |

53 9,8 |

0,12 21,1 |

|

Hemiptera |

7 0,3 |

0,02 0,6 |

- |

- |

90 16,6 |

0,17 29,8 |

|

Plecoptera |

48 1,9 |

0,1 3,0 |

4 0,2 |

0,01 0,7 |

- |

- |

|

Trichoptera |

8 0,3 |

0,32 9,6 |

10 0,5 |

0,02 1,1 |

3 0,6 |

0,01 1,8 |

|

Coleoptera |

25 1,1 |

0,04 1,2 |

3 0,1 |

0,01 0,7 |

40 7,4 |

0,05 8,7 |

|

Chironomidae |

727 29,3 |

0,53 15,9 |

1808 83,8 |

1,13 62,5 |

327 60,1 |

0,17 29,8 |

|

Simuliidae |

112 4,5 |

0,15 4,5 |

66 3,1 |

0,05 2,8 |

13 2,4 |

0,03 5,3 |

|

Прочие Diptera |

206 8,3 |

0,59 17,7 |

53 2,5 |

0,35 19,3 |

17 3,1 |

0,02 3,5 |

|

Прочие |

68 2,7 |

0,04 1,0 |

18 0,8 |

0,01 0,7 |

- |

- |

|

Всего: |

2480 |

3,34 |

2156 |

1,80 |

543 |

0,57 |

|

Число видов |

80 |

47 |

25 |

|||

|

Индекс видового разнообразия Шеннона, бит/экз. |

4,0 |

3,52 |

3,5 |

|||

Примечание: над чертой - численность (N, экз.*м-2) и биомасса (B, г*м-2) организмов; под чертой - % от общей численности и биомассы; прочие - нематоды, клещи, пиявки.

ставителей субдоминантного комплекса (sd). На каменистых грунтах преобладают личинки симулиид Simulium sp. (d = 6,4), хироно-миды Orthocladius oblidens (Walk.) (d = 7,5) и поденки Baetis gr. rhodani (d = 3,8); на песке и гравии – хирономиды р. Tanytarsus (d = 8,0), на промытых и заиленных почвах преобладают лимонииды Dicranota bimaculata (4,2) и хирономиды Prodiamesa olivacea (d = 3,6) (рис. 3).

На основании показателей частоты встречаемости, численности и биомассы видов ранее для рек бассейна Средней и Нижней Волги были установлены редкие и единич-

ные виды хирономид [26]. Из них в р. Байту-ган зарегистрированы Corynoneura lacustris , C. celeripes , Eukiefferiella minor , Orthocladius thienemanni , O. oliveri Soponis, Paratrichocla-dius rufiventris (Mg.), Paralimnophyes hydrophilus (Goetgh.), Rheocricotopus effusus , Telmatopelopia nemorum , Tvetenia discoloripes . Виды и личиночные формы Paratrissocladius excerptus, Cricotopus gr. tremulus , Heterotris-socladius gr. marcidus впервые указываются для водоемов бассейна р. Волги.

Количественное развитие бентоценозов р. Байтуган и распределение доминирующих видов обусловлено влиянием скорости тече-

Число видов меняется от 37-56 в верхнем и среднем течении до 25 видов в устьевом участке реки. В зарегулированном малопроточном участке среднего течения реки в разные годы число видов может превышать в 2 раза видовой состав бентоса верхнего течения. За период исследований в 1991-1993 гг. максимальное число видов в донных сообществах изменяется от 76 в верхнем течении до 60 видов в среднем и снижается до 46 в нижнем течении реки. Локально, на участках-рефугиумах нижней ритрали реки в местах выхода родников, вплотную приближенных к основному руслу реки, в меженный период отмечается значительное фаунистическое разнообразие хирономид подсем. Orthocladiinae, обитающих в обрастаниях твердых субстратов (11 из 46 видов на ст. 7).

Межгодовая динамика. Антропогенное воздействие на экосистему реки (зарегулирование временной земляной плотиной) отразилось на межгодовой динамике количественных показателей донных сообществ. Так , в период 1991-1993 гг. отмечается снижение числа видов гидробионтов в донных сообществах реки с 80 до 25 видов, численность и биомасса организмов снизились в пределах 2480 - 543 экз.*м-2, 3,34 - 0,57 г*м-2 соответственно. Несмотря на то, что видовое разнообразие уменьшилось незначительно (индекс видового разнообразия Шеннона снизился от 4,0 до 3,5 бит/экз.), отмечается выпадение из состава донных сообществ ре-офильных форм моллюсков, веснянок. Существенно (на порядок) снизилась численность личинок поденок и симулиид (табл. 5).

Пространственная динамика количественных показателей основных групп бентоса в р. Байтуган за годы исследований (рис. 5), отражая особенности ритрали реки, характеризуется преобладанием литореофильных личинок хирономид в верховье, составляю- щих в истоке до 93% от общей численности бентоса (ст. 1, 2) и развитием, наряду с хиро-номидами (16-74%), личинок ручейников, веснянок, мошек, моллюсков и поденок. В бентосе среднего течения (ст. 3-5) заметную роль приобретают личинки поденок, прочих двукрылых и олигохет, тогда как заиленные грунты нижнего участка (плес) и устья реки, которые можно отнести к потамали (ст. 8), представлены, преимущественно личинками хирономид и олигохетами.

Рис. 5. Пространственное распределение численности групп бентоса в донных сообществах р. Байтуган, %

Численность бентонтов в донных сообществах отдельных участков реки варьирует от 110 до 3403 экз.*м-2, а биомасса - от 0,15 до 3,1 г*м-2.

За период исследований средняя для реки численность бентоса составила 1593 экз.*м-2при биомассе 1,76 г*м-2.

Трофическая структура. Среди различных методов биоиндикации, успешно применяющихся в практике гидроэкологических исследований, важное место занимает оценка соотношения суммарных показателей обилия всех организмов макрозообентоса, характеризующихся определенной стратегией питания (фильтраторов, собирателей, детрито-фагов, хищников и т.д.). Несомененно, что эффективность методов биоиндикации, использующих характеристики многовидовых групп бентонтов, более высока, чем при использовании характеристик общего бентоса [30].

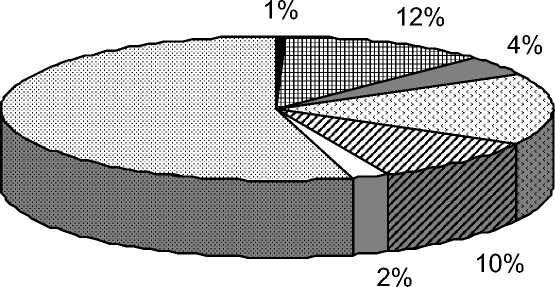

Особенностью трофической структуры сообществ бентоса р. Байтуган является преобладание фитодетритофагов-собирателей

(ФС), составляющих до 55% от общей численности трофических групп. В составе ФС преимущественное развитие имеют амфиби-отические насекомые: личинки хирономид и прочих двукрылых, поденки, веснянки, ручейники. Из них наиболее массовыми, являются личинки хирономид подсем. Diamesinae, Prodiamesinae и Orthocladiinae (доминируют Orthocladius oblidens ) и поденки р. Baetis (доминируют Baetis gr. rhodani ). Их развитие обусловлено оптимальными кислородными условиями и обеспеченностью пищей в обрастаниях каменистых субстратов. Детрито-фаги-собиратели+грунтозаглатыватели (ДСГ) – вторая по величине группа организмов, составляет 16% от общей численности организмов разных трофических групп. Ведущая роль в ней принадлежит личинкам хироно-мид р. Tanytarsus. Развитие трофической группировки хищников-хватателей (12% от общей численности трофических групп) обеспечивается преимущественно пелореофиль-ными личинками хирономид Prodiamesa olivacea и оксифильными двукрылыми

Dicranota bimaculata. Доля сестонофагов+ детритофагов-фильтраторов (СДФ) не превышает 10% (рис. 6) и представлена реофиль- ными личинками мошек и мелкими двуствор чатыми моллюсками сем. Pisidiidae.

55%

16%

■Ф и ХХ □ ВСХ Q ДСГ □ СДФ □ ДСФ □ ФД

Рис. 6. Трофическая структура (% от общей численности трофических групп) макрозообентоса р. Байтуган: Ф - фитофаги-собиратели; ХХ - хищники-хвататели; ВСХ -всеядные собиратели+хвататели; ДСГ - детритофаги-собиратели+грунтозаглатыватели;

СДФ - сестонофаги+детритофаги-фильтраторы; ДСФ - детритофитофаги-собиратели+фильтраторы; ФС - фитодетритофаги-собиратели

Указанное соотношение трофических групп в сообществах макрозообентоса характерно для чистых предгорных рек и может быть использовано для сравнительных оценок изменений экологического состояния водотоков при антропогенном воздействии. Ранее нами сообщалось, что при воздействии антропогенных факторов различной направленности резко снижается доля организмов трофической группы фитодетритофагов-соби-рателей [26] и изменяется соотношение указанных групп.

Качество воды. Оценка состояния р. Бай-туган с использованием индексов качества воды проводилось в 1991-1993 и 1999 г. Вода по качеству изменялась от «чистой» (II класс) до «умеренно загрязненной» (III класс), что соответствует значениям индекса Вудивисса (5-8 баллов). Значения хирономидного индекса Балушкиной на всех участках реки не превышали 0,85 и характеризуют воду II классом качества - «чистая» (табл. 7). Показатели индекса Шеннона на отдельных станциях варьируют от 1,5 до 3,1 бит/экз., указывая на количество информации о численности и видовом составе организмов, с учетом числа видов и степени их доминирования представленной нами выше.

Применение интегрального индекса экологического состояния (ИИЭС) водных экосистем, учитывающего химическую и биологическую составляющие качества реки и апробированного для средних равнинных и малых рек [31, 32], позволило оценить экологическое состояние водотока. Были рассчитаны числовые диапазоны ИИЭС для отдельных участков реки, которые на всем ее протяжении варьировали в пределах 3,0- 3,5, что, согласно градациям индекса, соответствует зоне относительного экологического благополучия (табл. 6).

Ранее проведенный нами сравнительный анализ рек разного типа с различным характером и уровнем антропогенной нагрузки, с использованием статистического подхода многокритериального оценивания качества

Таблица 6. Оценка качества воды и экологического состояния р. Байтуган по показателям макрозообентоса

|

№ ст. |

BI |

H |

K ch |

ИИЭС |

||||

|

Значение индекса |

Класс качества воды |

Значение индекса |

Класс качества воды |

Значение индекса |

Класс качества воды |

Значение индекса |

Категория водоема |

|

|

1 |

7 |

II |

3,1±0,15 |

II |

0,29±0,03 |

II |

0,9±0,1 |

Зона относительного экологического благополучия |

|

2 |

7 |

II |

2,9±0,21 |

III |

0,45±0,12 |

II |

0 |

|

|

3 |

7 |

II |

2,3±0,32 |

III |

0,30±0,09 |

II |

0 |

|

|

4 |

7 |

II |

3,1±0,12 |

II |

0,61±0,10 |

II |

18±3 |

|

|

5 |

7-8 |

II |

3,0±0,50 |

III |

0,49±0,07 |

II |

1±1 |

|

|

6 |

5 |

III |

1,5±0,35 |

IV |

0,41±0,08 |

II |

36±12 |

|

|

7 |

7 |

II |

2,2±0,20 |

III |

0,85±0,05 |

II |

0 |

|

|

8 |

5 |

III |

1,7±0,14 |

IV |

0,19±0,05 |

II |

61±27 |

|

Примечание. Классы качества вод: I - очень чистые, II - чистые, III - умеренно загрязненные, IV - загрязненные;

BI - биотический индекс Вудивисса, H - индекс видового разнообразия Шеннона (бит/экз.), K ch - хирономидный индекс Балушкиной, ИИЭС - интегральный индекс экологического состояния водных экосистем.

вод, выявил «место» реки среди «чистых» водотоков Волжского бассейна [33]. Это позволяет использовать р. Байтуган в качестве эталонного водотока [34] при проведении мониторинговых исследований малых рек.

Список литературы Структура реофильных сообществ макрозообентоса малой реки Байтуган (бассейн Нижней Волги)

- Ковальчук И.П. Эрозионные процессы на Волыно-Подольской возвышенности//Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 9. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.

- Малые реки России. М., 1993.

- Памятники природы Куйбышевской области/Сост. В.И. Матвеев и М.С. Горелов. Куйбышев: Кн. изд-во, 1985.

- Евланов И.А., Козловский С.В., Антонов П.И. Кадастр рыб Самарской области. Тольятти, 1998.

- Богатов В.В. Экология речных сообществ Российского Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 1994.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975.

- Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992.

- Палий В.Ф. О количественных показателях при обработке фаунистических материалов//Зоол. журн. 1961. Т. 60, № 1.

- Kownacki A. Taxocens of Chironomidae in streams of the Polish Hight Tarta, Mts//Acta Hydrobiol. 1971. V. 13, № 2.

- Константинов А.С. Общая гидробиология. М.: Высш. шк., 1967.

- Извекова Э.И. Питание и пищевые связи личинок массовых видов хирономид Учинского водохранилища: Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 1975.

- Шилова А.И. Метаморфоз Lipiniella araenicola Shilova (Diptera, Tendipedidae)//Тр. ИБВ АН СССР. 1963. № 5(8).

- Лепнева С.Г. Ручейники. Личинки и куколки подотряда кольчатощупиковых (Annulipalpia)//Фауна СССР. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 2. Вып. 1.

- Зинченко Т.Д., Извекова Э.И., Семенов Ю.В. Пищевое поведение Сricotopus bicinctus Meig. и Orthocladius oblidens Walk. хирономид-обрастателей водопроводного канала//Поведение водных беспозвоночны: Материалы IV Всесоюз. симпоз. Андропов, 1986.

- Попченко В.И. Особенности питания и пищевые взаимотношения у олигохет // 9-я сессия Учен. совета по проблеме // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера: Тез докл. Петрозаводск, 1974.

- Монаков А.В. Питание пресноводных беспозвоночных. М., 1998.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Высшие насекомые. Двукрылые. СПб.: ЗИН РАН, 1999.

- Алексевнина М.С., Халимова Л.А. Пищевые рационы личинок хирономид в условиях р. Сылва (бассейн Камы)//Трофические связи в водных сообществах и экосистемах: Тез. докл. Междунар. конф. Борок, 2003.

- Морозова Е.Е. Хирономиды рода Cryptochironomus (Diptera, Chironomidae) Волжского бассейна: экология, морфология, кариосистематика, индикаторное значение: Автореф. дис. … д-ра. биол. наук. Саратов, 2005.

- Сергеева И.В. Экология и фауна хирономид подсемейства Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) разных зоогеографических зон России: Автореф. дис. … д-ра. биол. наук. Саратов, 2005.

- Woodowiiss F.S. The biological system of stream classification used by the Trent Board//Chem. and Ind. 1964. V 11.

- Shannon C.E., Weaver W. The mathematical theory of communication. Urbana: Univ. of Illinois. Press., 1949.

- Балушкина Е.В. Функциональное значение личинок хирономид в континентальных водоемах. Л.: Наука, 1987.

- Зинченко Т.Д., Выхристюк Л.А., Шитиков В.К. Методологический подход к оценке экологического состояния речных систем по гидрохимическим и гидробиологическим показателям//Изв. Самар. НЦ РАН. 2000. Т. 2, № 2.

- Экологическая ситуация в Самарской области: состояние и прогноз/Под. ред. Г.С. Розенберга и В.Г. Беспалого. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1994.

- Зинченко Т.Д. Хирономиды поверхностных вод бассейна Средней м Нижней Волги (Самарская область). Эколого-фаунистический обзор. Самара: ИЭВБ РАН, 2002.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Изменение состояния бентоса малых рек бассейна Средней Волги//Изв. Самар. НЦ РАН. 2000. Т. 2, № 2(4).

- Зинченко Т.Д. К характеристике малых рек//Экологическая ситуация в Самарской области: состояние и прогноз/Под ред. Г.С. Розенберга и В.Г. Беспалого. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1994.

- Тузовский П.В. Водяные клещи (Hydrachnidia, Acariformes)//Экологическое состояние бассейна реки Чапаевка в условиях антропогенного воздействия (Биологическая индикация). Тольятти: ИЭВБ РАН, 1997.

- Шуйский В.Ф., Максимова Т.В., Петров Д.С. Изоболический метод оценки и нормирования многофакторных антропогенных воздействий на пресноводные экосистемы по состоянию макрозообентоса. СПб., 2004.

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы, критерии, решения. Кн. 1. М.: Наука, 2005.

- Гелашвили Д.Б., Зинченко Т.Д., Выхристюк Л.А., Карандашова А.А. Интегральная оценка экологического состояния водных объектов по гидрохимическим и гидробиологическим показателям//Изв. Самар. НЦ РАН. 2002. Т. 4, № 2.

- Шитиков В.К., Зинченко Т.Д. Комплексные критерии экологического состояния водных объектов: экспертный и статистический подход//Количественные методы экологии и гидробиологии. Тольятти, 2005.

- Семенченко В.П. Принципы и системы биоиндикации текучих вод. Минск: «Орех», 2004.