Структура рыбного населения бассейна реки Море-Ю (бассейн Хайпудырской губы Баренцева моря)

Автор: Пономарв В.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (64), 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе установлено, что местная ихтиофауна включает 17 видов рыб из 12 семейств. Рыбное население русла р. Море-Ю насчитывает 14 видов рыб и существенно различается на разных участках ее среднего и нижнего течений. В разнотипных озерах бассейна р. Море-Ю обнаружено девять видов, из которых в большинстве озер доминирует пелядь, среди наиболее обычных видов - также чир, хариус и щука (отмечены в пяти из шести изученных озер). Обследованные озера и участки русла р. Море-Ю различаются по относительной плотности рыб и уровню разнообразия. Особенное внимание обращает отсутствие в бассейне р. Море-Ю язя, плотвы и окуня. Выдвинуто предположение, что это обстоятельство связано не столько с климатическими условиями, сколько с ледниковой историей и наличием водоразделов с сопредельными речными бассейнами.

Большеземельская тундра, озерно-речные системы, рыбное население, популяционная структура, численность, разнообразие, ледниковая история

Короткий адрес: https://sciup.org/149143624

IDR: 149143624 | УДК: 574.3+597.5 | DOI: 10.19110/1994-5655-2023-6-37-46

Текст научной статьи Структура рыбного населения бассейна реки Море-Ю (бассейн Хайпудырской губы Баренцева моря)

В междуречье Печоры и Кары располагается большое количество водотоков Большеземельской тундры, напрямую впадающих в Баренцево и Карское моря и их губы. Среди них немало рек, относящихся к категории средних по величине (длина от 100 до 500 км): реки Нерута (длина 107 км, площадь водосбора 1250 км2), Хылчую (соответственно 139 км и 1200 км2), Черная (308 и 7290), Наульяха (104 и 853), Море-Ю (272 и 4530), Коротаиха (199 и 12 700), Табъю (121 и 1970), Сопчаю (144 и 1860) и Сибирчата-Яха (257 км и 2280 км2) [1].

В связи с исключительной удаленностью и труднодо-ступностью ихтиофауна водоемов и водотоков этого обширнейшего региона практически не изучена. Исследованиям рыбного населения, промысла и биологии наиболее ценных видов рыб посвящено лишь несколько работ [2–12].

В рамках проведения в 2001–2004 гг. международных проектов «Устойчивое развитие печорского региона в меняющихся условиях природы и общества (SPICE)»

и «Глобальные последствия арктических климатических процессов и откликов (GLIMPSE)» нами впервые получены материалы, характеризующие состав местной ихтиофауны и рыбное население бассейна р. Море-Ю. Впоследствии, в ходе целенаправленных полевых ихтиофауни-стических исследований Института биологии Коми НЦ УрО РАН, предпринятых в 2017 и 2022 гг., эти материалы были дополнены новыми данными.

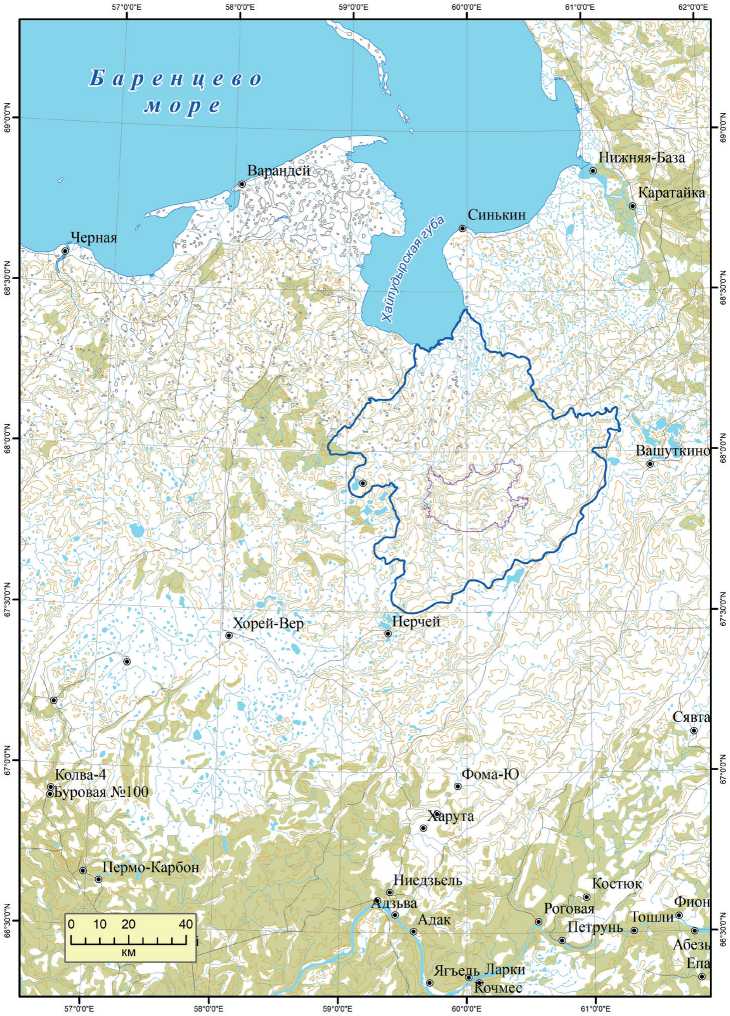

Река Море-Ю (прежние названия Хайпудыра, Хэйби-дя-Пэдар) берет начало из безымянного озера, расположенного в 6 км северо-западнее северной оконечности оз. Ямбото из системы Вашуткиных озер (бассейн р. Ад-зьва, правого притока р. Печоры II порядка). Географические координаты истока р. Море-Ю 68°07´ 47´´ с.ш., 61°13´ 27´´ в.д. Река первоначально течет на юго-запад и юг, постепенно поворачивая на запад, а после впадения левого притока р. Сямаю придерживается общего северного направления стока (рис. 1). Море-Ю впадает в

Рисунок 1. Локализация бассейна реки Море-Ю. На водосборе показаны границы заказника «Море-Ю».

Figure 1. The More-Yu River basin on map with boundaries of the More-Yu Reserve.

Хайпудырскую губу Баренцева моря, образуя перед этим обширную дельту общей площадью около 180 км2.

Водосборная площадь водотока включает около 100 притоков длиной менее 10 км и 3650 озер общей площадью 209 км2 [1]. Из более крупных и имеющих географическое название рек в р. Море-Ю впадают Яраншор (длина 15 км), Селатывис (16), Пяйю (33), Вэснию (52), Сябую (78), Нядэйю (24), Сямаю (85), Утыяха (63), Порцатывис (39), Харючейя-ха (17), Яйяха (29), Хутыенкосё (12 км) и др.

Из озер на площади водосбора наиболее крупными являются Гачесьты, Яранты, Косхасырейты, Ханипчеты, Селаты, Пелядьты, Малые и Большие Сиднейты, Иван-Ха-сырейты, Хараянгты, Сяматы, Ярэйты, Дияты, Понцаты, Порцаты (крупнейшее в бассейне Море-Ю), Хутыто, Юпу-юрто, Сэхэто, Хутыюнкото, Чираты, Яйто. Крупные озер- но-речные системы образуют притоки Сябую (здесь располагается 471 озеро общей площадью 31.1 км2) и Сямаю (соответственно 741 озеро суммарной площадью 46.8 км2) [1].

С северо-востока и востока бассейн р. Море-Ю последовательно граничит с относящимися к водосбору р. Коротаихи бассейнами рек Пуучияха, Се-рембойяха, Пэяха, Нятрейяха, а также водосборными площадями озер Ямбото, Крежаты и Сэрататы бассейна р. Адзьвы и рядом малых правых притоков последней.

С южной стороны к бассейну Море-Ю примыкают бассейны рек Адзьвы (включая озера Ватьярты, Большие Сар-микты, Большие Нгосавейты, Кебесаты, Лангутаты) и Кол-вы (с истоками р. Нерчейю и оз. Хасырей-Балбанты).

На западе от водосбора располагаются многочисленные безымянные реки и озера на водосборе р. Колвавис и ее левого притока Турунесьты-вис, далее на север – водосбор р. Колвы: озера Турунесьты, Пи-янты, озерно-речная система р. Пиян, озера Сядгейты, Сэръ-ерты, Лыаэсьты, Малые Лыаэ-сьты, Большие и Малые Изъяты, Яракото, истоки р. Лапкосё, оз. Ямбото. Кроме того, пограничными с Море-Ю являются водосборы ряда притоков р. Седъяха и бассейн р. Ха-навэйяха.

В 1999 г. в бассейне сред него течения водотока учрежден государственный природный заказник регионального значения «Море-Ю», целью которого является сохранение и изучение флоры и фауны Большеземельской тундры, в частности, реликтового «лесного острова» и археологических памятников. Общая площадь заказника составляет 54 765 га, что соответствует около 12 % территории водосбора р. Мо-ре-Ю.

Сбор материалов осуществлен в соответствии с общепринятыми методами ихтиологических исследований [13]. Для отлова рыбы использованы ставные жаберные сети (стандартный ряд финских сетей длиной 30 м, высотой 1.8 м и ячеями 10, 20, 30, 40, 50 и 60 мм) и крючковые орудия лова.

Определение характера дна и глубины озер осуществлено с помощью эхолота «Wide 3D View» (Techsonic industries INC., США). Измерения глубины участков русла рек проведены с использованием эхосаундера «Echotest LCD Digital» (Plastimo, Япония). Ориентирование на местности и фиксация географических координат точек отбора проб для проведения в дальнейшем долговременного мониторинга выполнены при помощи приемника GPS-12 («Garmin», США).

Измерения температуры, рН и электропроводности воды осуществлены при помощи портативного полевого многоканального измерителя Cond 330i/SET (WTW, Германия), величины окислительно-восстановительного потенциала – прибором ORP (HANNA instruments, Германия), мутности – с использованием портативного турбидиметра 2100Р (HACH, США).

В каждом конкретном случае отмечены вид рыболовных снастей, дата, время, географические координаты, расположение орудий лова (в случае установки жаберных сетей), величина и состав уловов, а также следующие показатели рыб: длина по Смитту, промысловая длина, общая масса тела, пол и стадия зрелости. Относительная численность рыб охарактеризована при помощи показателя индексной оценки плотности рыб из расчета среднего количества отловленных за единицу времени и на единицу рыболовного усилия экземпляров (экз./ус. час).

Определение возраста рыб произведено по чешуе. Для оценки уровня видового разнообразия использованы следующие индексы: вероятность межвидовых встреч PIE=1-*p2(i), модифицированный индекс Симпсона S=(*[p2(i)]-1, индекс Животовского Sg=[**p(i)]2, информационная мера Шеннона H= - *p(i)logp(i), индекс Шелдона SH=exp(H) [14]. Всего в эксперименте использованы 1017 экз. рыб.

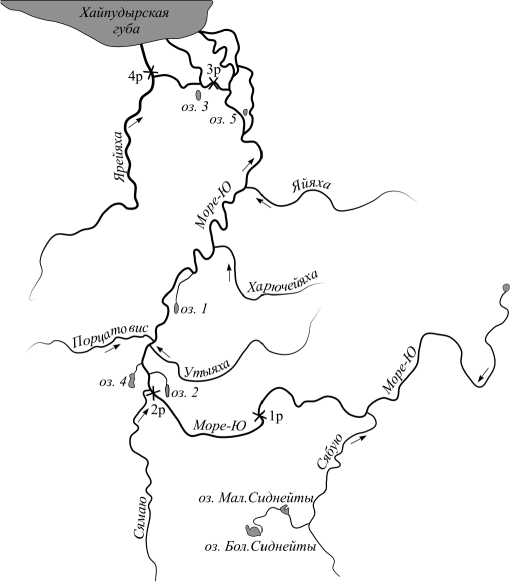

В работе обследованы четыре участка среднего и нижнего течений русла р. Море-Ю и шесть разнотипных озер. Их локализация в бассейне представлена на рис. 2, общая характеристика дана в табл. 1 и 2.

Как видно из таблиц, в работе в разные сезоны года охарактеризовано рыбное население достаточно контрастных участков русла реки и разнотипных озер, расположенных в различных районах

Рисунок 2. Карта-схема бассейна реки Море-Ю: 1р–4р – обследованные участки русла; озера 1–5 – условные обозначения безымянных озер.

Figure 2. Sketch-map of the More-Yu River basin: 1р–4р – surveyed river parts; Lakes 1-5 - no-name lakes.

Таблица 1

Общая характеристика обследованных участков реки Море-Ю

Table 1

Total characteristics of the surveyed More-Yu River parts

|

№ п/п |

Широта, с.ш. |

Долгота, в.д. |

Ширина реки, м |

Максимальная скорость течения, м |

Максимальная глубина, м |

Высота над уровнем моря, м |

Характер дна |

|

1р |

67°50´ 01´´ |

60° 00´ 02´´ |

70 |

1.0 |

3 |

15 |

Песчано-галечниковое, с валунами |

|

2р |

67°53´ 14´´ |

59° 41´ 32´´ |

110 |

0.5 |

4 |

13.1 |

Песчано-гравийное, местами глинистое |

|

3р |

68°17´ 17´´ |

59° 53´ 06´´ |

180 |

0.1 |

2.5 |

1.5 |

Песок |

|

4р |

68°18´ 20´´ |

59° 40´ 56´´ |

300-400 |

Прилив-отлив |

4 |

1 |

Песчано-илистое |

Общая характеристика озер бассейна реки Море-Ю

Таблица 2

Table 2

Total characteristics of the More-Yu River basin lakes

|

№ п/п |

Географическое название или условная нумерация |

Широта, с.ш. |

Долгота, в.д. |

Высота над уровнем моря, м |

Площадь, га |

Максимальная глубина, м |

|

1 |

Бол. Сиднейты |

67°42´ 03´´ |

60° 03´ 49´´ |

92.4 |

213 |

16 |

|

2 |

Озеро 2 |

67°53´ 12´´ |

59° 44´ 01´´ |

22.9 |

26 |

3.5 |

|

3 |

Озеро 4 |

67°53´ 49´´ |

59° 40´ 21´´ |

19 |

36 |

14 |

|

4 |

Озеро 1 |

67°58´ 52´´ |

59° 45´ 37´´ |

13.5 |

46 |

8.5 |

|

5 |

Озеро 5 |

68°14´ 17´´ |

60° 03´ 05´´ |

4 |

64 |

2 |

|

6 |

Озеро 3 |

68°16´ 42´´ |

59° 52´ 44´´ |

3 |

43 |

2.5 |

водосбора реки. Изучены ее равнинные участки в среднем и нижнем течениях (за исключением верхнего течения, имеющего выраженный полугорный характер). Протяженность исследованного участка р. Море-Ю составила около 100 км, от реликтового «лесного острова», располагающегося на протяжении более 10 км выше по течению устья р.

Сямаю, до места впадения водотока в Хайпудырскую губу Баренцева моря. Изучение рыбного населения русла водотока выполнено преимущественно в июле 2004 г., в процессе сплава по реке на надувных лодках от точки 1р (см. рис. 2) до дельты и устья. В сентябре 2017 г. повторно проведены сборы в районе устья р. Сямаю.

Обследованные участки реки отличаются по местоположению, ширине русла, скорости течения, характеру берегов и грунтов и электропроводности (табл. 3), и близки по рН, насыщенности воды кислородом и повышенной мутности. Лишь на точке 4р сказывается влияние приливно-отливных явлений.

География обследованных в работе озер несколько шире, чем в случае с руслом р. Море-Ю: кроме водоемов, приуроченных к водотоку и изученных в разные годы и сезоны, охарактеризовано рыбное население оз. Большие Сиднейты, расположенного на водосборе другого левого притока Море-Ю, р. Сябую. Исследованные озера различаются не только по локализации, но и по высоте над уровнем моря, площади, глубинам, степени развития водной растительности, рН и электропроводности (см. табл. 3). В то же время их объединяет высокая насыщенность кислородом, низкая мутность (даже в мелководных озерах) и то обстоятельство, что, несмотря на наличие или отсутствие особо охраняемого режима (из обследованных водоемов только озера 2 и 4 входят в территорию заказника «Море-Ю»), все они в той или иной степени используются рыболовством.

Ключевой и общей чертой всех изученных в работе участков русла и озер является чрезвычайно высокая ценность ихтиофауны р. Море-Ю: доля лососеобразных рыб (семейства лососевые, сиговые, хариусовые и корюшковые) составляет более 47 % ее впервые выявленного в данной работе состава:

|

Семейство |

Вид |

|

SALMONIDAE – лососевые |

Горбуша Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) |

|

COREGONIDAE – сиговые |

Обыкновенный сиг Coregonus lavare-tus (Linnaeus, 1758) Чир Coregonus nasus (Pallas, 1776) Пелядь Coregonus peled (Gmelin, 1789) Сибирская ряпушка Coregonus sardinella (Valenciennes, 1848) Нельма Stenodus leucichthys (Gul-denstadt, 1772) |

|

THYMALLIDAE – хариусовые |

Европейский хариус Thymallus thy-mallus (Linnaeus, 1758) |

|

OSMERIDAE – корюшковые |

Азиатская корюшка Osmerus mordax (Mitchill, 1815) |

|

ESOCIDAE – щуковые |

Обыкновенная щука Esox lucius (Linnaeus, 1758) |

|

CYPRINIDAE – карповые |

Обыкновенный гольян Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) |

|

BALITORIDAE – балиториевые |

Усатый голец Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) |

|

GADIFIRMES – трескообразные |

Навага Eleginus nawaga (Koelreuter, 1770) |

|

LOTIDAE – налимовые |

Налим Lota lota (Linnaeus, 1758) |

|

CASTEROSTEIDAE – колюшковые |

Колюшка девятииглая Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) |

|

PERCIDAE – окуневые |

Обыкновенный ерш Gimnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) |

|

PLEURONECTIDAE – камбаловые |

Полярная камбала Liopsetta glacialis (Pallas, 1776) Звездчатая камбала Platichthys stellatus (Pallas, 1787) |

Таблица 3

Основные параметры воды в бассейне реки Море-Ю

Table 3

Main water parameters in the More-Yu River basin

|

g 1 « s. x у °- О) J 111 |

5 |

2. |

5 Z O ^ i s I s s s ° о 5 |

8§ P. |

g 5 |

2 |

|

|

Участки русла |

|||||||

|

1р |

2.07.2004 |

17.3 |

7.97 |

26 |

0.086 |

86 |

26.4 |

|

2р |

3.07.2004 |

23.2 |

7.89 |

51 |

0.098 |

87.2 |

18.7 |

|

3р |

7.07.2004 |

22.8 |

7.96 |

46 |

0.095 |

86.4 |

18.1 |

|

4р |

10.07.2004 |

17.8 |

7.99 |

-71 |

0.149 |

85.1 |

20.9 |

|

Озера |

|||||||

|

оз.2 |

8.07.2001 |

8.8 |

6.30 |

- |

0.018 |

- |

- |

|

оз.4 |

9.07.2001 |

9.2 |

6.84 |

- |

0.030 |

- |

- |

|

оз.1 |

4.07.2004 |

20.4 |

7.51 |

47 |

0.026 |

98.1 |

1.04 |

|

оз.5 |

6.07.2004 |

24.3 |

8.64 |

53 |

0.050 |

99.5 |

4.4 |

|

оз.3 |

8.07.2004 |

23.5 |

7.50 |

-27 |

0.379 |

73.2 |

12.2 |

Всего зарегистрировано 17 видов рыб из 12 семейств. И в самом водотоке, и в озерах на площади его водосбора обитают восемь видов: сиг, пелядь, чир, нельма, хариус, щука, налим и ерш. Только в озерах встречена ряпушка, тогда как исключительно в реке обнаружены семь видов: горбуша, корюшка, усатый голец, обыкновенный гольян, колюшка, навага, полярная и звездчатая камбалы.

Большинство видов рыб бассейна р. Море-Ю относится к арктическому пресноводному ихтиофаунистическому комплексу (семь видов) [15]: сиг, чир, пелядь, нельма, ряпушка, корюшка и налим. Вторым по представительству (четыре вида) оказался бореальный предгорный комплекс: горбуша, хариус, гольян и усатый голец. Арктический морской комплекс представлен двумя видами – полярной и звездчатой камбалами, равно как и бореальный равнинный (щука, ерш). По одному виду включают бореальный атлантический (навага) и понтокаспийский пресноводный (девятииглая колюшка) ихтиофаунистические комплексы.

Следует ожидать, что в ходе дальнейших исследований фауны рыб бассейна р. Море-Ю в ее составе могут быть зарегистрированы и другие проходные виды: атлантический лосось, арктический голец, омуль, а также речная камбала и другие виды рыбообразных и рыб.

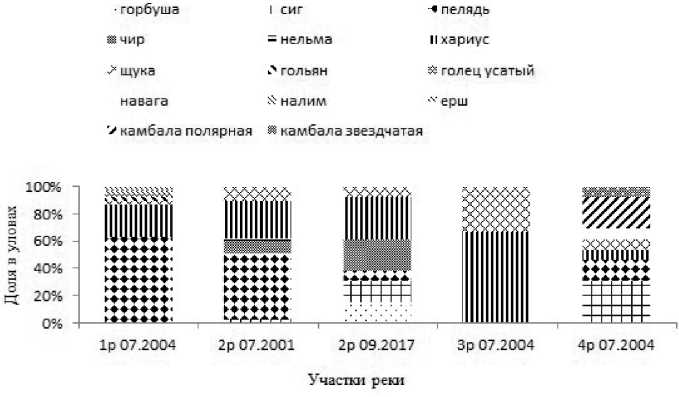

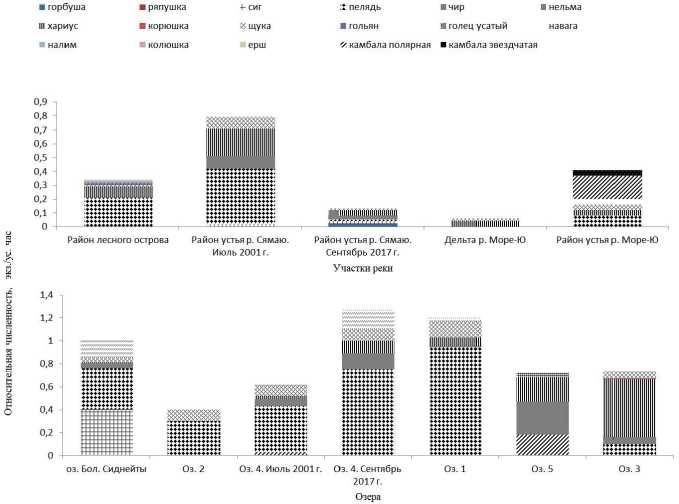

В настоящее время установлено, что рыбное население русла р. Море-Ю включает 14 видов рыб (рис. 3). Из них практически на всех обследованных участках водотока встречаются сиг, пелядь, хариус и щука. При этом по мере продвижения от участков среднего течения к низовьям реки состав населения рыб существенно изменяется, особенно в районе устья: из состава ихтиофауны выпадают речной гольян, усатый голец, налим и ерш, в то же время появляются навага, полярная и звездчатая камбалы. Отсутствие в сборах из предустьевого участка реки корюшки, чира и нельмы можно объяснить только кратковременностью полевых работ и проведением их в летний период. Последнее обстоятельство особо актуально в

Рисунок 3. Состав рыбного населения в русле реки Море-Ю.

Figure 3. Fish population composition in the More-Yu River course.

отношении анадромных видов рыб, в частности, горбуши, атлантического лосося, сига и омуля.

На участках среднего течения реки в летнее время доминировала пелядь, а хариус был отмечен как субдоминант. В районе устья треть уловов составил сиг, при этом значительная роль принадлежала морским видам рыб. Наиболее богатым видовой состав рыбного населения оказался в районе «лесного острова» р. Море-Ю и вблизи места впадения водотока в Хайпудыр-скую губу (по семь видов).

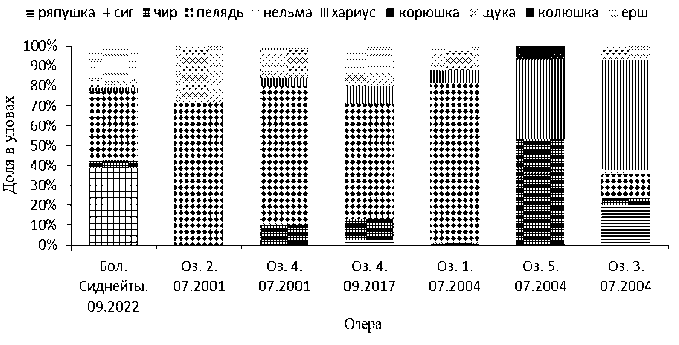

Пелядь занимала доминирующую позицию в составе рыбного населения большинства озер (рис. 4), за исключением озер 5 (здесь ведущую роль играл чир) и 3 (где преобладал хариус). Среди наиболее обычных для озер видов оказались чир, хариус и щука (отмечены в пяти из шести изученных озер), а также ерш, который зарегистрирован в трех озерах. Только в одном из озер встречены ряпушка, нельма, корюшка и девятииглая колюшка. Максимальное число видов (по шесть) выявлено в оз. Большие Сидней-ты, а также в водоемах, условно обозначенных, как озера 3 и 4. Таким образом, существенных различий в ихтиофауне озер среднего течения р. Море-Ю и ее предустьевого участка не обнаружено.

Относительная плотность наиболее массовых видов рыб в реке заметно превосходила таковую в озерах (рис. 5). Максимальные значения показателя в четырех из шести населенных ею озерах, равно как и на двух участках речного русла продемонстрировала пелядь. В оз. 3 наиболее многочисленным видом оказался чир, в оз. Большие Сиднейты – сиг. Также сравнительно высокие показатели численности выявлены у хариуса на местах летнего нагула в среднем течении р. Море-Ю и особенно мелководных озерах 3 и 5. Аналогичная с хариусом ситуация сложилась в отношении чира в оз. 1 и ерша в озерах 4 и Большие Сиднейты. Плотность щуки в целом соответствовала статусу хищника.

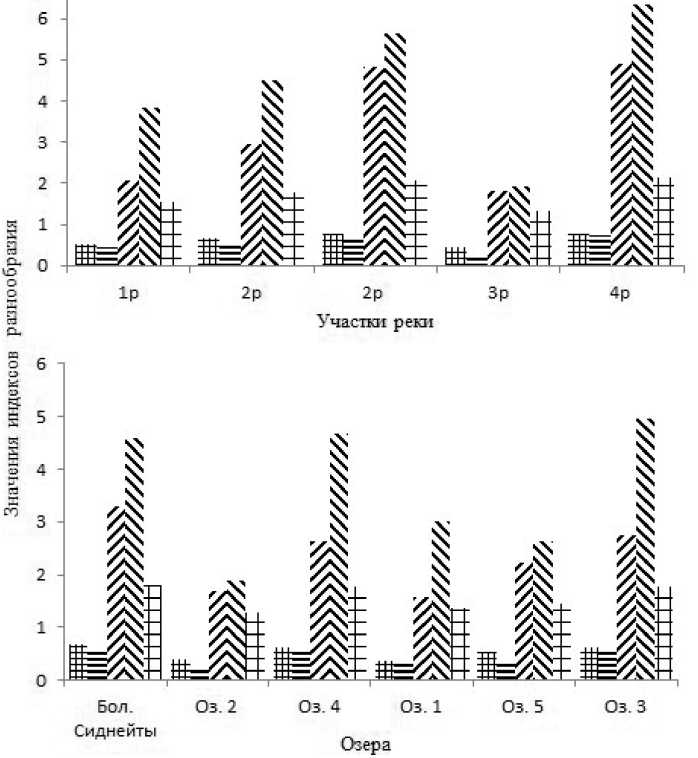

Наиболее высокий для водоемов Севера уровень разнообразия рыбного населения, рассчитанный с использованием ряда стандартных индексов биоразнообразия, выявлен на самом нижнем участке р. Море-Ю и среди водоемов для оз. 5 (рис. 6).

Минимальные значения индексов, выявленные для дельтового участка русла р. Море-Ю, обусловлены тем, что в состав контрольных уловов здесь входили только два вида рыб – хариус и щука. Сходным образом низкий уровень разнообразия рыбной части водных сообществ продемонстрирован для озер 2 (здесь обитают два вида рыб, пелядь и щука) и 5 (чир, хариус и девятииглая колюшка).

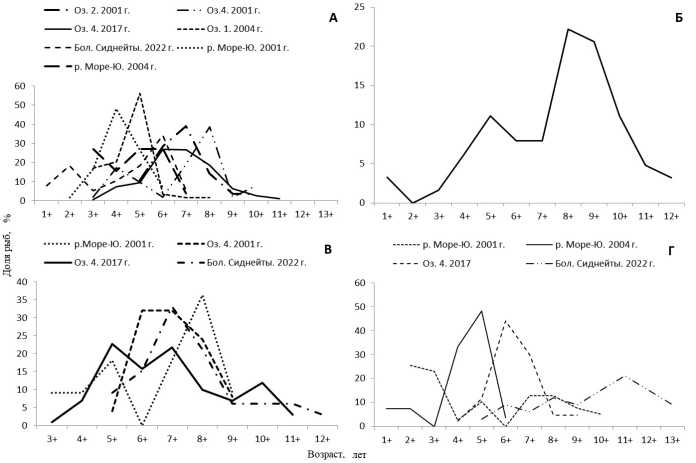

Наиболее массовые виды рыб бассейна р. Море-Ю, а именно пелядь, сиг, хариус и щука, представлены в наших сборах широким спектром возрастных групп (рис. 7). При этом их количество в озерах, как правило, превосходит таковое в магистральном русле водотока.

Возрастная структура рыбного населения бассейна р. Море-Ю в отношении сига и щуки аналогична выявлен-

Рисунок 4. Состав рыбного населения в озерах бассейна реки Море-Ю.

Figure 4. Fish population composition in the More-Yu River basin lakes.

Рисунок 5. Относительная плотность рыб в русле и озерах реки Море-Ю.

Figure 5. Relative fish density in the More-Yu River course and lakes.

fl PIE = H /С S < Sg fl SH

Рисунок 6. Величина индексов разнообразия рыбного населения в русле и озерах реки Море-Ю.

Figure 6. Values of the fish population diversity indexes n the More-Yu River course and lakes.

Рисунок 7. Возрастная структура уловов некоторых видов рыб русла и озер на водосборе реки Море-Ю: А – пелядь; Б – сиг; В – чир; Г – хариус.

Figure 7. Age structure of caught fish species n the More-Yu River course and lakes: A -peled; Б – whitefish; В – broad whitefish; Г – grayling.

Представляют интерес предельные размерно-весовые параметры, выявленные у рыб различных видов. Так, максимальная длина пеляди, отмеченная в русле водотока на участке в районе «лесного острова» в 2001 г., составила 410 мм при массе 986 г. Возраст этой особи достиг 9+ лет. Аналогичные показатели сига составили 410 мм и 950 г (12+ лет), чира – 625 мм и 3500 г (8+ лет), хариуса – 500 мм и 1510 г (12+ лет), щуки – 975 мм и 7590 г (15+ лет).

На примере пеляди показаны имеющиеся существенные различия в темпе ее роста в различных озерах бассейна р. Море-Ю и ее русле (табл. 4). Даже с учетом существующих межгодовых особенностей роста рыб можно указать на его более значительную вариабельность у одновозрастной (6+ лет) пеляди на водосборе р. Море-Ю по сравнению с Вашуткиными, Харбейскими и Падимейскими озерами [5]. Эта особенность хорошо согласуется с тем обстоятельством, что нередко в озерах одновременно обитает и нормально растущая форма пеляди, и тугорослая, карликовая [16].

Судя по накопленным в настоящее время материалам, в бассейне р. Море-Ю имеется и озерная, и озерно-речная формы пеляди, причем как быстро (как в случае с обнаруженной в среднем течении водотока группировкой) и нормально растущие, так и карликовая, населяющая оз. 2 [17].

Следует особо указать, что обследованные озера, несмотря на достаточно общий и рекогносцировочный характер проведенной работы, имеют в отношении рыбного населения очевидную функциональную взаимосвязь в рамках всей экосистемы бассейна р. Море-Ю. Действительно, мелководные озера дельты служат местом нагула молоди многих видов рыб, в том числе и полупроходных. Глубокие озера, связанные с вышерасположенными участками реки, аналогичным образом являются местами нагула разновозрастных группировок чира, нерестяще-го в водотоках [18, 19]. Действительно, крупные половозрелые особи чира, как правило, можно обнаружить в озерах только в летний период; осенью готовые к икрометанию производители мигрируют в реки.

В некоторых глубоководных озерах бассейна р. Море-Ю хариус представлен полным спектром возрастных групп (см. рис. 7), по-ви-димому, проводя здесь весь жизненный цикл, ной во второй половине 60-х гг. прошлого столетия в трех крупных озерных системах Большеземельской тундры [5]. В то же время количество зарегистрированных возрастных групп пеляди и чира в бассейне р. Море-Ю существенно выше, чем в Вашуткиных, Харбейских и Падимей-ских озерах.

аналогично щуке и озерной форме пеляди. В то же время в оз. Большие Сиднейты обнаружены только старшевоз-растные группы хариуса в возрасте 6+...13+ лет (причем особи 5+...7+ встречались единично), что свидетельствует об их использовании акватории этого водоема лишь в качестве нагульного.

Таблица 4

Биологические показатели пеляди бассейна реки Море-Ю в возрасте 6+ лет

Table 4

Biological indexes of peled from the More-Yu River basin at the age of 6+

|

Озеро или участок русла, месяц/год |

Число рыб, экз. |

Длина (FL), мм |

Масса, г |

Доля половозрелых особей, % |

Соотношение самцы:самки, % |

|

Озеро 2. Июль 2001 г. |

8 |

277.4±6.1 260-311 |

271.4±20.3 221-374 |

87.5 |

25:75 |

|

Озеро 4. Сентябрь 2017 г. |

47 |

302.6±2.3 273-375 |

344,5±12.8 33-744 |

36.2 |

43:57 |

|

Река Море-Ю, среднее течение. Июль 2001 г. |

17 |

291.1±9.6 226-361 |

315.8±36.4 134-704 |

100 |

89:11 |

|

Река Море-Ю, среднее течение. Июль 2004 г. |

7 |

358.6±4.0 342-376 |

600.1±36.4 505-799 |

100 |

20:80 |

|

Озеро Бол. Сиднейты. Сентябрь 2022 г. |

13 |

325.4±3.2 310-347 |

481.8±22.6 353-640 |

69.2 |

23:77 |

Примечание. Над чертой – среднее значение и его ошибка, под чертой – пределы варьирования показателя. Note. Аbove the line - mean value and its error, under the line - variation limits.

водные системы рек Адзьвы и Колвы, разделенные между собой водораздельными барьерами. Последующие исследования позволят приблизиться к пониманию путей формирования пресноводной ихтиофауны бассейна р. Море-Ю, которые, на что указывают отсутствие карповых и окуневых рыб, с большой вероятностью были направлены с северо-запада и, частично, обитание здесь пеляди, чира и ряпушки, с северо-востока.

Сиг, обнаруженный только в оз. Большие Сиднейты 1 и в русле р. Море-Ю, очевидно, нерестится в этом озере; о чем может свидетельствовать наличие здесь практически всех возрастных групп от 1+ до 12+ лет и состояние в середине сентября гонад у половозрелых рыб, близких к функциональной половой зрелости. Вопрос о заходе в реку полупроходной формы сига все еще остается открытым. То же самое касается атлантического лосося, арктического гольца, омуля и, возможно, других видов рыб.

Таким образом, в результате впервые предпринятого изучения состава ихтиофауны и структуры рыбного населения бассейна р. Море-Ю составлен список населяющих ее рыб, включающий 17 видов из 12 семейств, в большинстве своем из арктического пресноводного ихтиофауни-стического комплекса. Выявлена высокая хозяйственная ценность фауны, в которой преобладают лососеобразные рыбы из семейств лососевых, сиговых, хариусовых и корюшковых. Рыбное население русла р. Море-Ю включает как минимум 14 видов рыб и существенно различается на разных участках ее среднего и нижнего течений. В озерах обнаружено девять видов, из которых в составе рыбного населения большинства озер доминирует пелядь. Среди наиболее обычных для озер видов – чир, хариус и щука (отмечены в пяти из шести изученных озер). Обследованные озера и участки русла р. Море-Ю различаются по относительной плотности рыб и уровню разнообразия. Выявлена функциональная дифференциация различных озер и участков русла при прохождении рыбами различных этапов жизни.

Обращает особенное внимание выявленное в работе отсутствие в бассейне р. Море-Ю язя, плотвы и окуня, ранее отмеченных в Вашуткиных озерах, служащих истоком сопредельного по отношению к бассейну р. Море-Ю водосбора р. Адзьвы, притока II порядка р. Печоры [5]. Судя по соседнему географическому положению можно предположить, что это обстоятельство связано не столько с климатическими условиями, сколько с ледниковой историей [20, 21]. Действительно, плейстоценовые покровные оледенения целиком и неоднократно занимали территорию бассейна р. Море-Ю и лишь частично соседние

Список литературы Структура рыбного населения бассейна реки Море-Ю (бассейн Хайпудырской губы Баренцева моря)

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т. 3. Северный край / под ред. Н. М. Жила. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1965. – 612 с.

- Друккер, Г. Ф. Рыбный промысел Большеземельской тундры / Г. Ф. Друккер // Труды Института по изучению Севера. – 1927. – Вып. 38. – С. 5–21.

- Световидов, А. Н. Сиг рек Кары и Сибири (Coregonus lavaretus pidschian natio bergiellus) / А. Н. Световидов // Труды ЗИН АН СССР. – 1936. – Т. 4, вып. 2. – С. 389–424.

- Шеломов, В. Н. К биологии нельмы Stenodus leucichthys nelma (Pallas) реки Коротаихи / В. Н. Шеломов // Ученые записки Пермского госуниверситета. – 1937. – Т. 3, вып. 1. – С. 125–161.

- Сидоров, Г. П. Рыбные ресурсы Большеземельской тундры / Г. П. Сидоров. – Ленинград: Наука, 1974. – 164 с.

- Биологическая характеристика водоемов в бассейне р. Коротаихи / Г. П. Сидоров, Т. А. Власова, В. К. Барановская [и др.] // Тезисы докладов III Всесоюзного съезда гидробиологического общества. Т. 2. – Рига, 1976. – С. 238–241.

- Пономарёв, В. И. Некоторые популяционные характеристики рыб разнотипных озер северной части Большеземельской тундры / В. И. Пономарёв // Некоторые подходы к организации экологического мониторинга природных экосистем в условиях Севера. – Сыктывкар, 1996. – С. 139–151. – (Труды Коми НЦ УрО РАН; № 147).

- Пономарёв, В. И. Население рыб горных и тундровых водоемов Европейского северо-востока и тенденции его изменений / В. И. Пономарёв // Экологические проблемы северных регионов и пути их решения: тезисы докладов VII Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 30-летию Института проблем промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН и 75-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора В. В. Никонова. – Апатиты: Издательство ФИЦ КНЦ РАН, 2019. – С. 149–151.

- Шубин, Ю. П. Рыбохозяйственная характеристика некоторых озер северной части Большеземельской тундры / Ю. П. Шубин, Г. П. Сидоров // Некоторые подходы к организации экологического мониторинга в районах разведки, добычи и транспортировки нефти и газа. – Сыктывкар, 1996. – С. 152–160. – (Труды Коми НЦ УрО РАН; № 147).

- Ponomarev, V. The Moreyu river shallow lakes aquatic communities (the Barents Sea basin) / V. Ponomarev, O.A. Loskutova // Shallow Lakes 2005: Book of Abstracts. – Dalfsen, 2005. – P. 98.

- Walker, T. R. Young multiple indicators of human impacts on the environment in the Pechora Basin, north-eastern European Russia / T. R. Walker, P. D. Crittenden, V. Dauvalter [et al.] // Ecological indicators. – 2009. – Vol. 9, Iss. 4. – P. 765–779.

- Козьмин, А. К. Рыбохозяйственная оценка озер Ненецкого автономного округа / А. К. Козьмин, И. В. Булатова // Рыбохозяйственные водоемы России: фундаментальные и прикладные исследования: материалы II Всероссийской научной конференции с международным участием. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 204–211.

- Правдин, И. Ф. Руководство по изучению рыб / И. Ф. Правдин. – Москва: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.

- Терещенко, В. Г. Оценка различных индексов для выражения биологического разнообразия сообщества / В. Г. Терещенко, Л. И. Терещенко, М. М. Сметанин // Биоразнообразие. Степень таксономической изученности. – Москва: Наука, 1994. – С. 86–98.

- Никольский, Г. В. Структура вида и закономерности изменчивости рыб / Г. В. Никольский. – Москва: Пищевая промышленность, 1980. – 184 с.

- Сидоров, Г. П. Лососеобразные рыбы водоемов Европейского северо-востока / Г. П. Сидоров, Ю. С. Решетников. – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2014. – 346 с.

- Пелядь Coregonus peled (Gmelin, 1789) / под ред. Ю. С. Решетникова. – Москва: Наука, 1989. – 302 с.

- Богданов, В. Д. Особенности воспроизводства сиговых рыб / В. Д. Богданов, Ю. С. Решетников // Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб. – Тюмень: Госрыбцентр, 2010. – С. 78–82.

- Решетников, Ю. С. Особенности воспроизводства сиговых рыб / Ю. С. Решетников, В. Д. Богданов // Вопросы ихтиологии. – 2011. – Т. 51, № 4. – С. 502–525.

- Mangerud, J. The chronology of a large ice-dammed lake and the Barents–Kara Ice Sheet advances, Northern Russia / J. Mangerud, V. I. Astakhov, A. Murray, J. I. Svendsen // Global and Planetary Change. – 2001. – № 31. – P. 321–336.

- Mangerud, J. Ice-dammed lakes and rerouting of the drainage of northern Eurasia during the Last Glaciation / J. Mangerud, M. Jakobsson, H. Alexanderson [et al.] // Quaternary Science Reviews. – 2004. – № 23. – P. 1313–1332.