Структура соматической патологии у детей, проживающих в условиях аэрогенной химической нагрузки органическими соединениями

Автор: Лужецкий Константин Петрович, Устинова Ольга Юрьевна, Аминова Альфия Иршадовна, Маклакова Ольга Анатольевна, Кобякова Ольга Алексеевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены материалы, посвященные сравнительному анализу структуры соматической патологии у детей, проживающих на экологически неблагополучных территориях в условиях аэрогенной химической нагрузки органическими соединениями, и у детей, не подвергавшихся воздействию изучаемых химических факторов среды обитания и проживающих на территории относительного экологического благополучия.

Соматическая патология, детская заболеваемость, химические техногенные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/147204552

IDR: 147204552 | УДК: 616.3-053.2

Текст научной статьи Структура соматической патологии у детей, проживающих в условиях аэрогенной химической нагрузки органическими соединениями

К районам экологического неблагополучия в Российской Федерации относят не менее 15% её территории. По данным ВОЗ, в среднем до 30% вклада в изменение здоровья человека вносит состояние окружающей среды. В связи с этим устранение экологически обусловленных причин ухудшения как демографических показателей (преждевременная смертность, низкая рождаемость), так и их медикосоциальных последствий, является одним из основных по значимости приоритетов в проблеме охраны здоровья нации (Баранов, 1998; Колесникова и др., 2008; Государственный доклад …, 2009; Качество …, 2010).

По результатам исследований последних лет уровень заболеваемости детей в районах с загрязнением атмосферного воздуха в 1.5–5.3 раза выше, чем в относительно чистых районах, при этом в структуре патологии преобладают болезни органов дыхания, нервной системы, органов чувств, аллергические и инфекционные заболевания, заболевания ЛОР-органов, эндокринные нарушения, болезни желудочно-кишечного тракта (Баранов, 1998; Сетко, Очнева, Сетко, 2005; Кучма, Сухарева, 2007).

Кроме того, при обследовании детей проживающих в экологически чистых районах, в 3.5 раза реже встречалась патология со стороны сердечнососудистой системы, в 9 раз меньше – кариеса зу- бов (Сетко, Очнева, Сетко, 2005; Кучма, Сухарева, 2007; Указ …, 2009).

Вместе с тем вклад факторов аэрогенной химической нагрузки, формируемый нефтеперерабатывающими производствами в развитие соматической патологии у детей, остается недостаточно изученным (Хан, 1997; Шарапова, 2006; Устинова и др., 2009).

Цель настоящего исследования – изучение структуры соматической патологии у детей, проживающих в условиях аэротехногенной химической нагрузки органическими соединениями.

Материал и методы

Обследовали детей в возрасте 3–14 лет, проживающих на территории с активно функционирующими нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями Пермского края (246 детей, из них 125 мальчиков и 121 девочек). Среди них посещали детское дошкольное учреждение 48.8%, остальные дети были учащимися 1–6-х классов средней школы. В качестве группы сравнения были выбраны 102 ребенка аналогичного возраста, не подвергавшихся воздействию изучаемых химических факторов среды обитания и проживающих на территории относительного экологического благополучия.

Оценка состояния здоровья детей включала анализ индивидуальных карт развития и проводилась по стандартным клиническим методикам об-

следования педиатром, аллергологом, гастроэнтерологом, неврологом.

Химико-аналитические исследования с определением содержания химических токсикантов в биологических средах (кровь) осуществлялись с помощью атомно-абсорбционной спектрофотометрии, жидкостной и газовой хроматографии, согласно МУК 44.763-99-4.1.799-99 и МУК № 76399-4.1.779-99 МЗ России. Накопление, первичную обработку, анализ и визуализацию информации проводили с использованием стандартных (SAS V 6.04, STATGRAF и др.) и специально разработанных программных продуктов.

Результаты и их обсуждение

В ходе гигиенического анализа было установлено загрязнение атмосферного воздуха исследуемых территорий, превышающее гигиенические нормативы по сероводороду в 10% случаев до 1.04 ПДКм.р., фенолу в 50% – до 5 ПДКм.р., этилбензолу в 10% – до 2.7 ПДКм.р. В связи с близостью мест проживания к нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим производствам при работе в фо- новом режиме были зарегистрированы концентрации сероводорода до 0.71 ПДКм.р., бензола – до 0.47 ПДКм.р., фенола – до 0.6 ПДКм.р.

Исследование биологических сред (кровь) продемонстрировало у 41% детей наличие загрязняющих органических веществ, характерных для предприятий нефтедобывающего профиля. У каждого третьего ребенка в крови присутствует толуол, у 8 детей зарегистрирован бензол, у 6 человек – этилбензол.

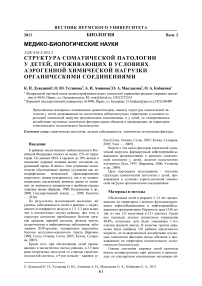

В результате обследования, проведенного сотрудниками Центра клинической диагностики, установлено, что у детей дошкольного возраста группы исследования приоритетным видом патологии явились хронические воспалительные заболевания органов дыхания (40,4%) (рис. 1). Среди болезней дыхательной системы подавляющее большинство составляли воспалительные лимфопролиферативные заболевания рото- и носоглотки – 28.5% ((J35.0, J35,1, J31.2), в 11.9% случаев дети имели аллергическую патологию дыхательных путей (J30.3, J34.8, J45.0).

□ Гр. исследования □ Гр. сравнения

Рис. 1. Структура заболеваемости у детей дошкольного возраста, %

Заболевания пищеварительного тракта, выявленные у 34.0% детей, в основном носили функциональный характер с преимущественным поражением гепато-билиарной зоны. Следует отметить, что частота выявления заболеваний органов дыхания (17.1%) и пищеварения (16.3%) в группе сравнения была в 2.1–2.4 раза меньше, чем в основной, при этом заболевания, имеющие в этиопатогенезе аллергическую составляющую, регистрировались в 4.3 раза реже (2.8%).

Третью позицию по частоте выявляемости у детей группы исследования занимали болезни нервной системы в виде неврозоподобного синдрома (G93.8), диагностированные в качестве основного диагноза в 7.3% случаев, превышая данный показатель группы сравнения в 1.9 раза (4.3%).

Патология иммунной системы в виде персистирующего транзиторного иммунодефицита (D83.9), формирующего основу повторных, нередко осложненных, острых респираторных инфекций, выявлена у 3.7% обследованных детей группы исследования, тогда как данная патология на территории сравнения выявлялась в 1.7 раза реже (2.2%).

Заболевания кожи аллергической природы на исследуемой территории и территории сравнения регистрировались с одинаковой частотой – 5.5– 5.6% и были представлены в основном атопическим дерматитом (L20.8).

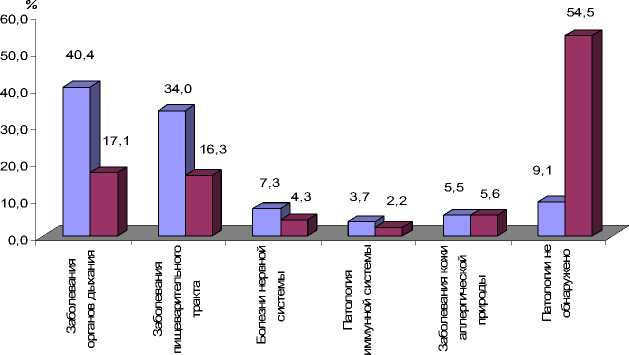

Обследование детей начальных классов группы исследования показало, что у них основной патологией являлись заболевания желудочно-кишеч- ного тракта (48.7%), которые были представлены хроническими функциональными расстройствами (78.9%) и органическими изменениями (21.1%). На втором месте регистрировались болезни дыхательной системы (20.0%), представленные хроническими лимфо-пролиферативными процессами рото- и носоглотки (56.9%) и хроническими аллергическими заболеваниями дыхательных путей (31.6%). Достаточно часто в качестве основного диагноза у школьников выявлялась патология нервной системы (16.5%) с доминированием вегетативных дисфункций. Патология кожи в виде атопического дерматита, фолликулярного ксероза диагностирована в качестве основной патологии у 7.0% детей, в 5.2% случаев выявлена эндокринная патология, характеризующаяся метаболическими нарушениями и патологией щитовидной железы (рис. 2).

патология эндокринной

Рис. 2. Структура заболеваемости детей школьного возраста, г. Кунгур, %

заболевания желудочнокишечного тракта 50,0%

Сравнительный анализ установил, что у детей младших классов существенно выше уровень распространенности патологии желудочно-кишечного тракта – в 1.4 раза (48.7 и 34.,0% соответственно), кожи – в 1.3 раза (7 и 5.5% соответственно) и нервной системы в 2.2 раза (16.5 и 7.3% соответственно), чем у детей дошкольного возраста. Следует отметить, что болезни органов дыхания, занимающие в структуре основной патологии у школьников второе место (20.0%), регистрируются в 2 раза реже, чем у дошкольников. У 5.2% детей школьного возраста выявлена эндокринная патология, в то время как данный вид патологии у детей дошкольного возраста не регистрировался.

У большинства обследованных детей группы исследования установлен широкий спектр сопутствующих заболеваний, основную часть которых составляли болезни органов пищеварения, дыхания, функциональные расстройства иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем, патология эндокринной системы, почек и мочевыводящих путей. Следует отметить, что уровень распространенности сопутствующей патологии мочевыводящих путей в 2.7 раза превышает аналогичный показатель территории сравнения.

У дошкольников в группе исследования заболевания желудочно-кишечного тракта, представленные функциональными состояниями с преимущественным поражением гепато-билиарной зоны (K30, K83.8, К59.8, К59, К86.8, К02.9) в качестве сопутст- вующей патологии, зарегистрированы в 47.7% случаев. В этой возрастной группе достаточно часто в качестве сопутствующей патологии встречались функциональные расстройства центральной нервной системы (R45.0, G93.8, G90.8, F80.9, F88, 17.4%), малые аномалии развития сердца (10.3%), функциональные заболевания опорнодвигательного аппарата (M43.9, 10.1%). Среди школьников практически у каждого третьего ребенка выявлялись болезни эндокринной системы в виде обменных и конституциональных нарушений; патология опорно-двигательного аппарата, представленная нарушениями осанки и уплощением стоп; патология нервной системы, проявляющаяся в 62.5% случаях вегетативно-сосудистой дистонией.

Установлено, что у детей группы исследования обеих возрастных категорий с основным диагнозом «Болезни органов дыхания» наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями являлись хронические воспалительно-пролиферативные процессы в носоглотке (J35.1, J35.2, J31.2), которые регистрировались у каждого второго обследованного. Заболевания аллергической природы (J30.3, J39.8, J45.0) встречались существенно реже (20.2%). Следует отметить высокую распространенность среди обследованных детей функциональной патологии сердечно-сосудистой системы (40.4%), основу которой, как правило, формировали малые аномалии развития клапанного аппарата сердца (Q24.8). У детей, проживающих на территории сравнения, структура сопутствующей патологии была аналогичной, но уровень распространенности был в 2.1– 3.5 раза ниже (17.1, 10, 11.5% соответственно).

В группе детей с основным диагнозом «Болезни желудочно-кишечного тракта» наиболее часто в качестве сопутствующей патологии диагностированы малые аномалии развития сердца (489%), хронические воспалительно-пролиферативные процессы в носоглотке (34%), транзиторные иммунодефицитные состояния (25.5%), аллергические заболевания кожи (23.4%). В группе сравнения в качестве сопутствующей патологии у детей с заболеваниями органов пищеварения выявлены нарушения осанки (28%), малые аномалии развития сердца (21.9%) и астено-невротический синдром (15.6%). У каждого третьего ребенка (30.3%) в группе исследования выявлены в качестве сопутствующей патологии признаки вторичного транзи-торного иммунодефицита (D83.9), у каждого пятого – заболевания эндокринной системы (E46, E67.8, E66.9) и функциональные расстройства центральной нервной системы (R45.0, G93.8, G90.8, F80.9, F88). На территории относительного экологического благополучия при аналогичной структуре сопутствующих заболеваний выявляе-мость данной патологии была в 1.4–1.7 раза реже (22.2, 12.8, 17.4% соответственно).

У детей с основным диагнозом «Болезни нервной системы» в качестве сопутствующей патологии в обеих группах примерно с равной частотой регистрировались транзиторные иммунодефицитные состояния (37.5–38.7%), болезни органов дыхания (24.7–25.3%), желудочно-кишечного тракта (37.6– 40.1%) и опорно-двигательного аппарата (36%).

Кроме того, выявлено, что для детей основной группы характерно одновременное наличие 4–6 сопутствующих заболеваний, тогда как у детей, проживающих на территории санитарногигиенического благополучия, число сопутствующих заболеваний было в 1.8–2.1 раза меньше.

На основании обобщенных клиникоанамнестических данных была проведена комплексная оценка состояния здоровья детей. Установлено, что только 9.2% обследованных детей группы исследования имели первую группу здоровья и на момент обследования не имели хронической патологии. Среди детей, проживающих на территории санитарно-гигиенического благополучия, численность данной группы была в 3.2 раза больше (30%). Вторая группа здоровья, характеризующаяся функциональными расстройствами органов и систем или хроническими монозаболеваниями в фазе ремиссии и редкими эпизодами обострения, была установлена у 67.5% детей группы исследования и у 59% детей, проживающих на территории относительного экологического благополучия. Следует отметить, что дошкольников исследуемой группы, имевших вторую группу здоровья, было больше, чем на территории относительного экологического благополучия, что обу- словлено большим количеством практически здоровых детей в группе сравнения (1 группа здоровья). Третью группу здоровья, определяемую наличием хронической комбинированной или сочетанной системной патологией с рецидивирующим характером течения заболевания, имели 23.3% обследуемых детей, что 2.1 раза превышало аналогичный показатель группы сравнения (11%). Однако в школьном возрасте прослеживалась обратная тенденция – уменьшение численности детей, имеющих вторую группу здоровья 62.7% за счет увеличения численности детей с третьей группой здоровья (28.6%).

Заключение

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что проживание детей в условиях поликомпонентного загрязнения атмосферного воздуха органическими соединениями способствует повышению уровня заболеваемости органов дыхания и пищеварения в 2.1–2.4 раза, в том числе, органов дыхания с аллергокомпонентом в 4.3 раза, учащаются расстройства вегетативной нервной системы в 1.9 раза, патологии эндокринной системы в 1.5 раза относительно показателей группы сравнения. У детей, проживающих на территории с неблагоприятным состоянием среды обитания в 1.7 раза чаще, чем на территориях относительного экологического благополучия, регистрируется патология иммунной системы.

У детей группы исследования в качестве сопутствующей патологии заболевания почек, нервной, эндокринной (метаболический синдром) и сердечно-сосудистой системы (малые аномалии развития сердца), выявлялись в 1.4–2.7 раза чаще, чем в группе сравнения. Характерно одновременное наличие 4–6 сопутствующих заболеваний, тогда как на территории сравнения число сопутствующих болезней было в 1.8–2.1 раза меньше.

Список литературы Структура соматической патологии у детей, проживающих в условиях аэрогенной химической нагрузки органическими соединениями

- Баранов А.А. Состояние здоровья детей и подростков в современных условиях: проблемы, пути решения//Рос. педиатр. журн. 1998. № 1. С. 5-8.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2008 году»//Справочник заведующего КДЛ. 2009. № 10. С. 5-23.

- Качество окружающей среды и здоровье населения г. Перми//Атлас для лиц, принимающих решения. Пермь, 2010. С. 82.

- Колесникова Л.И. и др. Оценка нарушений состояния здоровья и микроаномалий развития детей//Бюл. СоРАМН. 2008. № 1 (129). С. 26-29.

- Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Состояние и прогноз здоровья школьников (итоги 40-летнего наблюдения)//Рос. педиатр. журн. 2007. № 1 С. 53-57.

- Сетко А. Г. Факторы, формирующие здоровье детского населения, проживающего на урбанизированных территориях, и оценка риска их воздействия/ А. Г. Сетко, Г. И. Очнева, И. М. Сетко //Вестник ОГУ. - 2005. № S5. С. 104-106.

- Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года"//Российская газета. 19 мая 2009. № 4912.

- Устинова О.Ю. и др. Система оказания специализированной диагностической и лечебно-профилактической помощи больным с экодетерминированной патологией//Материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Пермь, 2009. С. 312-322.

- Хан М.А. Организационные подходы к реабилитации детей из городов с интенсивно развитой промышленностью//Экологические проблемы педиатрии: сб. лекций для врачей. М., 1997. С. 146-151.

- Шарапова О.В. Охрана здоровья школьников Российской Федерации//Педиатрия. 2006. № 3. С. 4-6.