Структура видового состава алкалофильных и термофильных цианобактерий Забайкалья

Автор: Потапова Зинаида Михайловна, Цыренова Дулма Доржиевна, Намсараев Баир Бадмабазарович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Микробиология

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Был проведен анализ видового состава цианобактерий экстремальных систем Забайкалья с помощью коэффициента флористической общности. В зависимости от физико-химических условий, существующих в экосистемах, формируются разнотипные цианобактериальные сообщества.

Видовой состав, алкалофильные, термофильные цианобактерии, коэффициента флористической общности

Короткий адрес: https://sciup.org/148179523

IDR: 148179523 | УДК: 576.8

Текст научной статьи Структура видового состава алкалофильных и термофильных цианобактерий Забайкалья

Любые организмы, живущие на Земле, занимают определенное и уникальное место в составе биоценозов. Однако роль некоторых групп, в частности цианобактерий, в эволюции и существовании биосферы представляется особенно значительной. В процессе эволюции цианобактерии не только создали условия, необходимые для возникновения и жизни эукариот, но и являлись предками хлоропластов растений [6]. Возрастание интереса к экстремофильным цианобактериям связано также с применением их в биотехнологии [14].

В настоящее время цианобактерии широко распространены в экстремальных местах обитания, таких как термальные источники и содовосоленые озера, где они являются основными продуцентами органического вещества и активно участвуют в круговороте биогенных элементов.

Целью наших исследований было определение и анализ видового разнообразия алкало-фильных и термофильных цианобактерий экстремальных экосистем Забайкалья.

Материалы и методы исследования

Исследования изученных водоемов были проведены с 2001 по 2009 г. Изученные содовосоленые озера географически делятся на две группы: озера Селенгинской Даурии (Республика Бурятия) –Сульфатное, Белое, Верхнее Белое, Соленое, и озера Онон-Борзинского бассейна (Забайкальский край) – Зун Торей, Борзинское, Бабье, Саган Нур, Хилганта, Зун Холво, Ехэ Тором. Исследованные гидротермы расположены в Курумканском, Баргузинском районах и Байкальской области: Гаргинский, Аллинский, Уринский, Сеюйский, Горячинский, Баунтов-ский и Гусихинский источники.

Определение физико-химических параметров и отбор проб для микробиологических исследований проводили по общепринятой методике [1], [2], [10]. Определение таксономической принадлежности цианобактерий на основании морфологических признаков проводили по Еленкину и Голлербаху [5], [7] и уточняли по Комареку и Анагностидису [12], [13]. Для оценки сходства или различия таксономического спектра цианобактерий был применен коэффициент флористической общности Жаккара, модифицированный Малышевым [9].

Коэффициент флористической общности Жаккара (k) был рассчитан по формуле: k=а/(а+b+с), где а – общие виды, b и с – специфичные. Полученные коэффициенты общности были внесены в таблицу, которая затем была преобразована в матрицу расстояний в программе Statistica 6.0. Дендрограммы кластерного анализа построены по методу невзвешенного попарного арифметического среднего.

Результаты и обсуждение

Большинство озер являлись мелководными водоемами, максимальная глубина которых не превышало 8 м. Озера имели относительно малую площадь (0,5-12 км2), кроме озер Онон-Борзинской группы (85-300 км2). Озера в летнее время характеризовались невысокими значениями температуры от 12 до 340С, тогда как в гидротермах температурный предел составлял от 20 до 690С. Диапазон значений минерализации воды в озерах находился в широких пределах от 1,7 до 276 г/л. В гидротермах, напротив, минерализация была низкой до 1 г/л. рН озер находился в щелочных областях. В гидротермах рН колебался от нейтральных (7,7) до щелочных (9,6) значений. Типизация вод по О.А. Алекину [1] показала, что большинство исследованных озер относятся к хлоридно-натриевому и гидро-карбонатно-натриевому типам, а гидротермы к гидрокарбонатно-сульфатно-натриевым.

Определение и анализ видового состава цианобактерий водоемов Забайкалья показали следующее. Всего в содово-соленых озерах обнаружено 28 видов цианобактерий, наибольшее их количество (до 11 видов) зарегистрировано в низко минерализованных озерах (озера Соленое, Сульфатное, Верхнее Белое), наименьшее (по 2 вида) – в рассолах (озера Бабье и Цаган Нуур). По разнообразию видового состава следует выделить род Leptolyngbya (7 видов). В меньшем количестве встречались виды родов Phormidium (4 вида), Oscillatoria (2 вида). Другие роды были не многочисленны. Дополнительно к ранее обнаруженным видам цианобактерий солоноватых и соленых озер Южного Забайкалья [3], [11] нами было выявлено еще 10 видов: Leptolyngbya valderiana, L. voronichiniana, Phormidium breve, Ph. retzii. Anabaena bergii , Arthrospira jenneri , Chroococcus minutus , Jaaginema woronichinii , Pseudanabaena frigida и Trichodesmium lacustre.

В семи термальных источниках было обнаружено 47 видов и разновидностей цианобактерий, относящихся к 13 родам и 47 видам. Доминирующими были роды Phormidium , Oscillatoria , Gloeocapsa [4]. Наибольшее видовое разнообразие цианобактерий отмечено в Сеюйском и Баунтовском источниках (11 и 16

видов соответственно) [8]. Наблюдалась отчетливая тенденция к сокращению количества видов при повышении температуры. Наибольшее видовое разнообразие цианобактерий наблюдалось в температурном диапазоне от 35-40оС. Температурные пределы развития изученных организмов составили 20-69оС.

С помощью коэффициента флористической общности Жаккара (k) был проанализирован состав цианобактерий экстремальных систем Забайкалья на видовом уровне.

Анализ видового состава для содово-соленых озер был проведен в координатах виды – минерализация, рН. Было показано, что коэффициенты сходства варьируют в широких пределах (k = 0-0,44). Самые низкие коэффициенты сходства (k = 0-0,063) получены при сопоставлении видового спектра цианобактерий, развивающихся в низких и высокоминерализованных озерах (солоноватые озера и рассолы, соответственно). Это свидетельствует о значительном морфологическом отличии цианобактериальных комплексов озер с пограничными значениями минерализации. Наибольшие коэффициенты сходства (k = 0,44) получены при сопоставлении таксономического спектра озер с близкими значениями минерализации, что объясняется присутствием значительного количества общих видов цианобактерий.

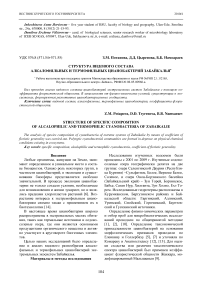

На основании полученных данных по разнообразию видового состава цианобактерий исследованных озер были получены рисунки, отражающие сходство-несходство комплексов цианобактерий. Из дендрограммы кластерного анализа видно, что в зависимости от сходства видового состава цианобактерий озера объединяются в кластеры (рис. 1).

Рис . 1. Дендрограмма сходства комплексов цианобактерий содово-соленых озер для видовых таксонов, построенная методом невзвешенного попарного арифметического среднего на основании коэффициента Жаккара. «Хилганта В» – Хилганта в водный период (1998 г.), «Хилганта З» – Хилганта в засушливый период (2001-2004 гг.), «Хилганта С» – Хилганта в сухой период (2006 г.)

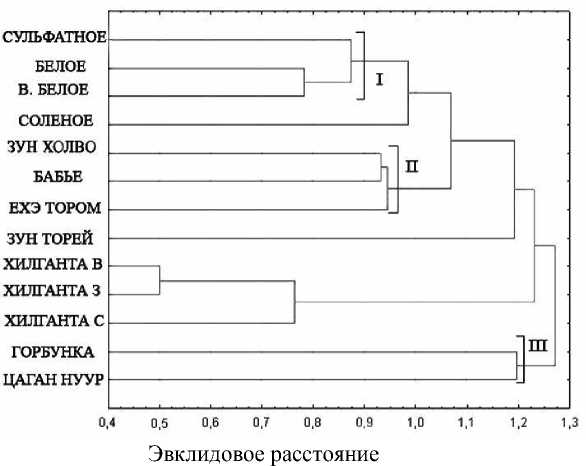

Первый кластер объединил низкоминерализованные озера Селенгинской группы: Сульфатное, Белое и Верхнее Белое. В следующий кластер вошли низкоминерализованные озера Онон-Борзинской группы: Зун Холво, Ехэ Тором, за исключением оз. Бабье с минерализацией 276 г/л. Озера Горбунка и Цаган Нуур, имеющие наименьшее сходство с остальными озерами, но наиболее сходные между собой, образовали отдельный кластер. Озера Соленое и Зун Торей не вошли не в один кластер, хотя бы- ли близки по своим физико-химическим свойствам к озерам I и II кластеров соответственно. В ходе анализа сходства цианобактерий в исследуемых содово-соленых озерах в системе виды – рН было показано, что коэффициент сходства находился в пределах 0,12-0,44. Наибольший коэффициент сходства отмечен для видов цианобактерий, развивающихся при рН воды 7,0-8,0 – 9,0-10,0, что соответствует наиболее оптимальным условиям для роста и видового разнообразия цианобактерий (рис. 2).

Рис . 2. Дендрограмма сходства комплексов цианобактерий содово-соленых озер в координате виды-рН

С помощью коэффициента флористической общности Жаккара (k) также был проанализирован видовой состав цианобактерий горячих источников Забайкалья. Сравнение сходства сообществ проведено в координатах: виды – температура 30-40; 40-50; 50-60оС. Этот параметр оказался в фокусе нашего интереса, поскольку они являются одним из основных лимитирующих развитие цианобактерий факторов.

На видовом уровне между сообществами различных источников были получены коэффициенты сходства (k = 0,0 – 0,36). Для сообществ одного источника, развивающихся при разных температурах, k составляет от 0 до 0,60. Максимальный коэффициент сходства отмечен для Аллинского источника.

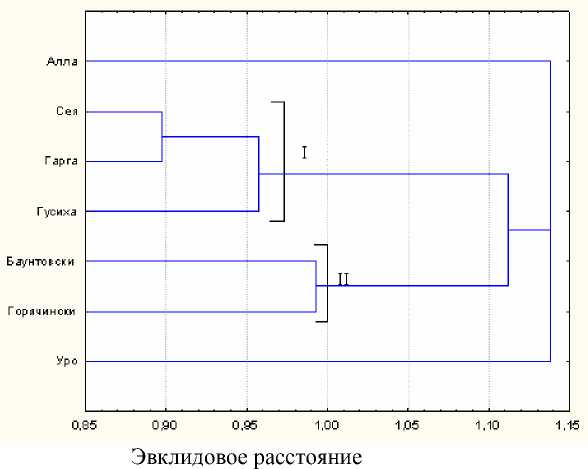

На основании полученных данных по разнообразию видового состава цианобактерий ис- следованных источников были получены графики, отражающие сходство-несходство комплексов цианобактерий. Из дендрограммы видно, что все исследованные источники по представленным в них цианобактериальным комплексам объединяются в два кластера, за исключением источников Уринский и Аллинский (рис. 3). Это обусловлено преобладанием в Аллинском источнике нитчатых форм цианобактерий родов Phormidium, Oscillatoria, в Уринском – одноклеточных форм цианобактерий родов Synechococ-cus, Calothrix и Gloeocapsa. В I кластер вошли высокотемпературные источники (65оС) – Се-юйский, Гаргинский и Гусихинский. Во II кластер – среднетемпературные источники Баун-товский и Горячинский (53оС).

Рис . 3. Дендрограмма сходства комплексов цианобактерий гидротерм для видовых таксонов, построенная методом невзвешенного попарного арифметического среднего на основании коэффициента Жаккара

Изменение k по градиенту температур внутри источников сообществ составляет 0,0-0,60. В источниках Уро и Гарга вариации k менее значительны (0,67 и 0,55 соответственно), что может свидетельствовать о большой термотолерантности представленных форм цианобактерий (рис. 4).

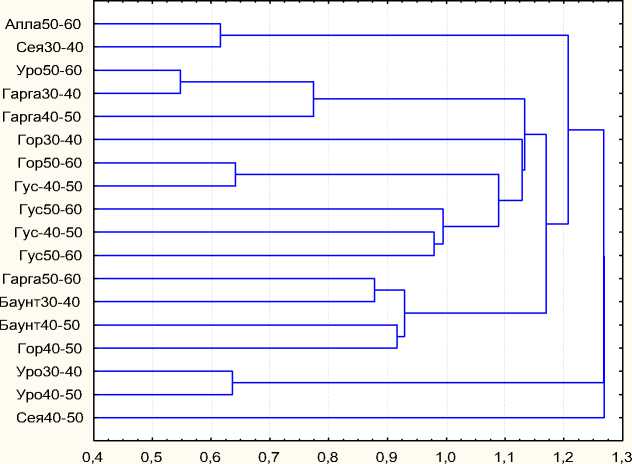

Для сообществ одного источника, развивающихся при различных температурах, k составляет от 0,10 до 0,75. Максимальный коэффициент сходства отмечен для Уринского источника, а минимальный – для Аллинского источника. Изменение k по градиенту температур внутри Уринского сообщества составляет 0,50 – 0,75. Максимальный коэффициент сходства отмечен между сообществами различных источников, развивающихся в температурном диапазоне 40-50°С к=0-0,36 (для диапазонов 30-40°С - к = 00,29; 50-60°С - к = 0-0,33).

Эвклидовое расстояние

Рис . 4. Дендрограмма сходства комплексов цианобактерий гидротерм в координатах виды-температура, построенная методом невзвешенного попарного арифметического среднего на основании коэффициента Жаккара

Сравнение видового состава цианобактерий термальных источников Бурятии с помощью коэффициента флористической общности Жаккара показало, что сообщества, развивающиеся при близких по физико-химическим параметрам условиях, имеют сходный состав таксонов родового ранга, но проявляют при этом достаточно высокий уровень видоспецифичности, наиболее достоверно выявляющийся при температурах свыше 50 ° С.

Полученные нами данные расширяют представление о видовом разнообразии цианобактерий в содово-соленых водоемах и термальных источниках Забайкалья и позволяют внести некоторые дополнения к морфологическому и экологическому описанию видов. Результаты анализа видового состава цианобактерий исследованных озер и источников с помощью коэффициента флористической общности показали, что в зависимости от физико-химических условий, существующих в экосистемах, формируются разнотипные микробные сообщества. В озерах к таким условиям относятся рН и минерализация, в гидротермах – температура. В ходе анализа сходства цианобактерий в исследуемых содово-соленых озерах в системе виды – минерализация было показано, что коэффициент сходства находился в пределах 0,063-0,44. Наибольший коэффициент сходства в системе виды – рН отмечен для видов цианобактерий, развивающихся при рН воды 7,0-8,0 – 9,0-10,0, что соответствует наиболее оптимальным условиям для роста и видового разнообразия цианобактерий. Максимальный коэффициент сходства отмечен между сообществами различных источников, развивающихся в температурном диапазоне 40-50 ° С к=0-0,36 (для диапазонов 30-40 ° С -к = 0-0,29; 50-60 ° С - к = 0-0,33).