Структура затрат на производство электроэнергии

Автор: Петшак Н.Л.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Трибуна молодых ученых

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается структура затрат на производство электроэнергии, в частности в структуре тарифа. Рассчитываются результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Красэнерго".

Электроэнергия, затраты, финансово-хозяйственная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14082911

IDR: 14082911 | УДК: 519.6

Текст научной статьи Структура затрат на производство электроэнергии

Производитель будет максимизировать прибыль и минимизировать убытки, когда цена производства находится на уровне МС в краткосрочном периоде и на уровне АТС в долгосрочном периоде, только в условиях конкуренции. Суть происходящих в электроэнергетике реформ (реструктуризация и внедрение бизнеса) именно в формировании конкурентной среды, а следовательно, в создании условий для эффективного функционирования отрасли и установления оптимальных тарифов.

Тариф на электроэнергию, таким образом, выполняет стимулирующую и регулирующую функцию: он должен быть достаточно низким, чтобы стимулировать спрос на электроэнергию, и достаточно высоким, чтобы стимулировать ее производство и побуждать потребителя к энергосбережению. Статистика показателей технико-технологического состояния генерирующих мощностей, оборудования, электрических сетей в динамике выявляет тенденцию роста затрат на производство электроэнергии. Логично заключить, что это одна из основных причин роста тарифов. Однако изучение структуры тарифа показывает, что доля затратной составляющей неуклонно сокращается.

Себестоимость – основа формирования тарифов (ставок стоимости электроэнергии) и разработки тарифной политики. Электроэнергия – специфический, наиболее универсальный, нескладируемый продукт, поэтому его себестоимость имеет ряд особенностей и отличий от общепромышленной. Для нее характерно полное отсутствие затрат на сырье и основные материалы, составляющие в промышленности 64,6 %, а издержки за определенный период сразу входят в стоимость продукции [1]. Рассматривая структуру затрат, можно отметить, что только затраты на топливо зависят от объемов выработки (условно – переменные). Все другие практически не зависят от объемов выработки (условно – постоянные). В целом по ЭЭС затраты складываются по всему комплексу общесистемных затрат на производство, обеспечение устойчивости и надежности энергоснабжения, содержание резервных мощностей, межсистемных и распределительных линий электропередачи, регулирование графиков нагрузки.

При анализе себестоимости электроэнергии учитываются следующие показатели: производство электроэнергии по ЭЭС; план по покупной энергии, по расходам на собственные и производственные нужды; удельные расходы топлива; изменение цен на топливо; потери в электросетях; затраты на вспомогательные материалы, амортизацию, заработную плату и социальные нужды, прочие. Для технико-экономических рас- четов, связанных с перспективными оценками затрат, используется классификация по экономическим элементам. Важнейшими являются затраты на топливо (Sт), амортизацию (Sам), заработную плату (Sз.пл.), поэтому, особенно по энергосистеме в целом, нет необходимости исчисления по всем экономическим элементам. Целесообразно воспользоваться укрупненными показателями, тогда суммарно эксплутационные расходы (S) равны

S = S t + S

ам.

+ S з. пл.

+ S

прочие.

Такое допущение корректно, так как цель анализа – не калькуляция электроэнергии, а выявление тенденций и динамики ее себестоимости в изменившихся условиях [2].

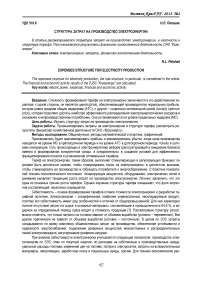

А – амортизационное оборудование и общестанционные расходы

В – топливо

С – непроизводственные расходы

D – заработная плата

Рис. 1. Динамика затратной составляющей тарифа по ОАО ''Красэнерго'' [3]

Диаграмма (рис. 1) построена на основе пофакторного анализа затрат на электроэнергию в структуре тарифа в 2004 и 2010 годах. Прослеживается снижение доли себестоимости в тарифах с 2002–2004 гг. до 68–70 %. Однако это не является результатом более эффективной работы энергосистемы. Базовыми поставщиками электроэнергии для региональных потребителей являются ТЭС. Несмотря на сокращение удельного веса топливной составляющей в структуре тарифа почти в 1,5 раза (90 и 65 %), на ТЭС, работающих по комбинированному циклу (производство тепла и электроэнергии), наблюдается устойчивый рост удельных расходов топлива на производство электроэнергии. Например, на Красноярской ТЭЦ-2 в 2009, 2010 и 2011 годах они составили соответственно 271,0; 280,8; 283,1 г/кВт·ч [4], а в целом по ЭЭС – 342,7 г/кВт·ч (при норме 230,9 г/кВт·ч) [5]. Мониторинг состояния генерирующих мощностей ЭЭС выявил основную причину этого – большая часть электроэнергии производится на устаревшем оборудовании, часто выработавшем свой ресурс 5–10 лет назад (Красноярские ТЭС-1 и -2). В режиме комбинированного цикла работают все крупнейшие тепловые станции Красноярского края – Красноярские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Назаровская ГРЭС, Березовская ГРЭС, являющиеся основными поставщиками электроэнергии для региональных потребителей. Поэтому с ростом удельных расходов и удорожанием топлива конечные потребители оказываются под ценовым давлением производителей угля.

Рост затрат на амортизацию (табл.1) в денежном выражении в последние годы можно объяснить удорожанием оборудования. При этом доля амортизации в себестоимости неуклонно сокращается.

Затраты на амортизацию на Красноярской ТЭЦ-2 [4]

Таблица 1

|

Год |

Сумма затрат, тыс. руб. |

Процент в себестоимости |

|

2009 |

24341 |

7,4 |

|

2010 |

25392 |

5,2 |

|

2011 |

95513 |

5,1 |

При сокращении доли затрат на оборудование и общестанционные расходы растут затраты на оплату труда (табл.2) и социальные нужды, хотя и более медленно, чем по РАО ''ЕЭС России'' в целом, но опережающими темпами в сравнении с производительностью труда. Численность персонала на производство 1 млн кВт·ч установленной мощности увеличилась за период 2007–2010 гг. с 2,6 тыс. до 3,8 тысяч человек, то есть на 46 %, и продолжает расти [6]. Доля затрат на оплату труда и социальные нужды существенно превышает долю амортизационных отчислений.

Оплата труда и амортизация на Назаровской ГРЭС [7]

Таблица 2

|

Год |

Оплата труда |

Амортизация |

||

|

Сумма, тыс. руб. |

Темп роста, % |

Сумма, тыс. руб. |

Темп роста, % |

|

|

2007 |

43941 |

– |

19663 |

– |

|

2008 |

68490 |

155,9 |

20794 |

105,8 |

|

2009 |

88807 |

129,7 |

21090 |

101,4 |

|

2010 |

139041 |

156,6 |

22881 |

108,4 |

Затраты на оплату труда и социальные нужды превышали амортизационные отчисления за рассматриваемый период в 2,2; 3,3; 4,2; 6,1 раза.

Другой быстрорастущей компонентой в структуре тарифа являются непроизводственные расходы: налог на прибыль, проценты за кредиты, отчисления во внебюджетные фонды (социальное страхование, НИОКР и др.), а также прочие денежные расходы, выплачиваемые из прибыли. В результате рассматриваемых факторов тариф растет примерно на 20 % [3].

Отрицательный эффект от сокращения доли себестоимости в структуре тарифа нивелируется повышением тарифов (способ наполнения денежным содержанием затратной составляющей тарифа). С этой же целью введена новая статья расходов – абонентская плата за пользование электросетями, равная 3–4 % от стоимости тарифа [8]. Суммарно оцененные направления удорожания производства и распределения электроэнергии, в сочетании с ростом непроизводственных затрат, привели к росту среднего тарифа для конечного потребителя.

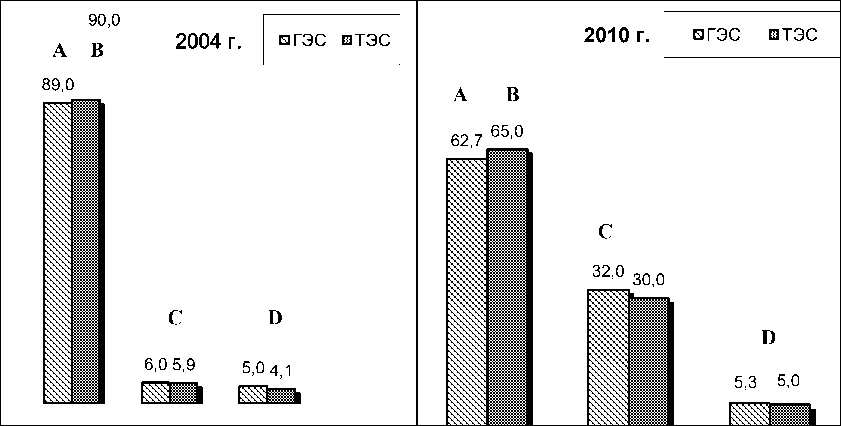

Дата введения тарифа

Рис. 2. Динамика изменения среднеотпускного тарифа ОАО ''Красэнерго'' по электрической энергии за период 2007–2010 гг.[3]

Изменившиеся условия хозяйствования, экономическая политика государства объясняют устойчивую тенденцию опережающего роста тарифов, но с отставанием от общего роста цен примерно на год. С 2007 по 2010 год средние тарифы выросли примерно в 2,4 раза (с 16,2 до 38,5 коп.) при повышении цен в других отраслях в 1,5–1,8 раза. Это самый высокий рост по Сибири, связанный, очевидно, со сдерживанием роста тарифов ОАО ''Красэнерго'' в предыдущие годы для поддержания спроса на электроэнергию энергоемких производств в период кризиса (патерналистская политика), низкой себестоимостью электроэнергии, использованием собственного топлива для ТЭС. Продолжая оставаться одними из самых низких по Сибири (на уровне средних по РАО ''ЕЭС России''), тарифы на электроэнергию в крае стремительно приближаются к общероссийским [8].

Средний тариф на электроэнергию является одним из основных показателей, обобщенно характеризующих экономическое состояние отрасли. Однако уже на первом этапе исследования подтверждается предположение о том, что рост тарифов не оказывает существенного положительного воздействия на технико-технологические и финансовые результаты предприятий ОАО ''Красэнерго''(табл.3).

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Красэнерго"[9]

Таблица 3

|

Показатель |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

|

Ликвидность |

|||||

|

Общий показатель ликвидности |

0,413 |

0,580 |

0,556 |

0,604 |

0,445 |

|

Доля оборотных средств в активах, % |

35,40 |

40,50 |

34,90 |

16,90 |

13,30 |

|

Финансовая устойчивость |

|||||

|

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования |

0,097 |

0,158 |

0,114 |

0,088 |

0,421 |

|

Коэффициент финансовой независимости |

0,600 |

0,639 |

0,691 |

0,846 |

0,811 |

|

Коэффициент финансовой устойчивости |

1,010 |

0,660 |

0,691 |

0,855 |

0,860 |

|

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности |

0,710 |

1,022 |

0,997 |

0,832 |

0,468 |

|

Рентабельность |

|||||

|

Рентабельность основной деятельности, % В т.ч.: |

12,0 |

46,8 |

14,6 |

15,1 |

10,4 |

|

-электроэнергии |

2,7 |

40,1 |

26,2 |

25,2 |

14,8 |

|

-теплоэнергии |

12,6 |

6,2 |

-12,0 |

-8,6 |

0,7 |

|

Рентабельность собственного капитала |

5,90 |

22,80 |

2,20 |

4,88 |

– |

|

Период окупаемости собственного капитала |

16,80 |

4,40 |

45,52 |

20,49 |

– |

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за пять лет свидетельствуют о стабильной работе Красноярской ЭЭС даже при существующих тарифах. Основными источниками финансирования являются собственные средства (доходы от энергосбытовой деятельности). Впервые за последние годы производство электроэнергии было более рентабельным, чем производство тепла. Выполняется основное требование финансовой устойчивости – платежеспособность, когда дебиторская задолженность вместе с денежными средствами превышает либо равна кредиторской задолженности. В 2009 году это превышение составило 128 млн рублей с некоторым снижением в 2010 и 2011 годах. Нераспределенная (чистая) прибыль в 2007 г. – 2054 млн руб.; в 2008 г. – 445, 431 тыс. руб.; в 2009 г. – 19499 тыс. рублей [9]. Наличие чистой прибыли, безусловно, также является важнейшим показателем, влияющим на оценку финансового состояния отрасли, платежеспособности и рыночной устойчивости Красноярской ЭЭС. В принципе, она функционирует на уровне безубыточности (Р = МС = АТС), что соответствует условиям работы естественных монополий, определенных в ''Энергетической стратегии РФ до 2010 года'' и в Федеральном законе об электроэнергетике, принятом Государственной думой 21 февраля 2003 года (№ 35-Ф 3). Однако необходимость на ближайшую перспективу существенных финансовых вложений на обновление и реструктуризацию ОПФ при сохранении практики централизованного определения размера тарифов (ФЭК, РЭК) и неблагоприятной для ЭЭС структуры тарифа сохраняет за отраслью статус инвестиционно непривлекательной. Хотя впервые в Законе об электроэнергетике 2003 года определен принцип возврата капитала. Цена (тариф) на электрическую энер- гию, устанавливаемая владельцем объектов электросетевого хозяйства, входящего в национальную (общероссийскую) электрическую сеть, должна обеспечить возмещение экономически обоснованных расходов на оказание услуг по электроэнергообеспечению потребителей (попытка введения рыночных механизмов ценообразования и ослабления инвестиционных рисков).

В состав тарифа включаются [10]:

-

• средства, компенсирующие собственные расходы организации по производству и передаче электроэнергии. Сюда входят экономически обоснованные затраты плюс прибыль, обеспечивающая экономически обоснованную доходность капитала;

-

• средства на оплату системного оператора по оперативно-диспетчерскому управлению;

-

• средства на оплату страхования рисков субъектов электроэнергетики.

Выводы. Изучение условий производства электроэнергии и уровней электропотребления выявляет затратный принцип формирования тарифов. Это объективно требует их повышения. В пользу повышения тарифов можно привести по крайней мере еще два аргумента:

-

• жесткое сдерживание тарифов в условиях либерализации и демонополизации отрасли в перспективе обернется дефицитом электроэнергии, что станет тормозом развития экономики края;

-

• только существенный рост тарифов на электроэнергию стимулирует потребителей на электросбережение.