Структура зимнего рациона крупных копытных в чернопихтово-широколиственных лесах Южного Приморья

Автор: Гагарская Игнатова Н.К.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

В результате исследования структуры зимнего рациона крупных копытных в зоне чернопихтово -широколиственных лесов Южного Приморья выявлено преобладание следующих видов древесных растений: клен - 51% от его запасов, лещина - 36%, липа -29%, кедр - 15%, ива - 11%, ясень - 10%, остальные - менее 10% от запасов.

Южное приморье, чернопихтово-широколиственные леса, крупные копытные, запасы древесно-веточных кормов, зимний рацион

Короткий адрес: https://sciup.org/14082921

IDR: 14082921 | УДК: 502.581.524

Текст научной статьи Структура зимнего рациона крупных копытных в чернопихтово-широколиственных лесах Южного Приморья

Методы исследований. Определение запаса древесно-веточного корма и степени нагрузки крупных копытных на растительность осуществляется с помощью закладки пробных площадок в период, когда снег уже сошел, а травянистая растительность еще не появилась (апрель). В каждом типе местообитаний методом случайной выборки было заложено по 10 площадок, размером 2 х 50 м. На 1000 га приходилось не менее 2 площадок общей площадью 200 м2. Для определения сезонной нагрузки животных на биотопы в зимний период проводился подсчет их дефекаций как внутри площадок, так и на трансектах, ширина которых составляла 2 м. Зная особенности биологии копытных, определяли число кормившихся особей на данной площади в зимний период [1,5]. Степень использования запаса древесно-веточных кормов крупными копытными зависит от плотности их населения. На каждой площадке производился пересчет поеденных и целых побегов на всех экземплярах подроста и подлеска кормовых пород древесной растительности. Зная средний вес модельных побегов, съедаемых каждым видом копытных, определяли количество съеденного веточного корма за зимний период текущего года на каждой площадке. Средний показатель массы съеденного корма с одной площадки (100 м2) для дальнейших расчетов переводили в общепринятую единицу измерений - кг/га. Полученные данные на площадках и трансектах в каждом типе лесов экстраполировались на всю обследуемую территорию [5].

Результаты исследований . На юге Приморского края в зоне чернопихтово-широколиственных лесов обитают преимущественно два вида крупных копытных-дендрофагов: пятнистый олень и косуля. В зимний период пятнистый олень питается в основном древесно-веточным кормом. В урожайные годы он также поедает прошлогодние желуди, орехи сосны корейской (вместе с шишками), плоды ореха маньчжурского и лещины. Для косули свойственна иная избирательность кормовых угодий: она придерживается низкогорных ландшафтов с лиственными лесами, которые чередуются полянами и прогалинами, поросшими разнотравьем. Косуля охотно посещает речные долины, редины, смешанные леса, держится по старым гарям и лесосекам, питается побегами ив, кленов, тополя, различных кустарников [4-7].

Учет крупных копытных по дефекациям показал, что их размещение в зоне чернопихтовошироколиственных лесов крайне неравномерно [5].

В чернопихтово-кедрово-широколиственном типе леса находится основная часть населения пятнистого оленя, это его основной тип местообитания. Здесь отмечаются максимальные показатели плотности населения пятнистого оленя - 85,0 ос/1000 га. Косули очень мало - 2 ос/1000 га, она предпочитает открытые места, долины рек и редколесья.

Хвойно-широколиственные и темнохвойные типы леса плато (Борисовского и Шкотовского) также пригодны для обитания пятнистого оленя. Здесь его плотность населения - 18 ос/1000 га, а косули вовсе нет.

Для дубняков как типа леса, при неурожае желудей, в зимний период характерна низкая плотность населения обоих видов копытных: пятнистого оленя - 7 ос/1000 га, косули - 3 ос/1000 га. Дубняки являются господствующей формацией в Южном Приморье, однако при отсутствии желудей зимой - это наименее посещаемый копытными тип местообитания. Основная причина заключается в антропогенном прессе, браконьерстве.

Полидоминантные долинные леса - типичный тип местообитания пятнистого оленя. В зимнее время им посещаются долины в среднем течении рек шириной не более 300-400 м. Здесь отмечается высокая плотность населения пятнистого оленя - 42,0 ос/1000 га. Долины рек в их нижнем течении, занятые сельскохозяйственными и лугово-болотными угодьями с группировками древесно-кустарниковой растительности, пятнистым оленем посещаются изредка, они заселены только косулей при плотности населения 16,0 ос/1000 га.

Редины с травянисто-кустарниковыми зарослями - основной тип местообитания косули. Здесь обитает более 40% ее населения. Данный тип местообитания имеет островной характер. Несмотря на близость к населенным пунктам, автотрассам, железным дорогам, здесь отмечается максимальная плотность населения косули 22,0 ос/1000 га. Плотность населения пятнистого оленя здесь ниже - 8,0 ос/1000 га.

Для выявления зимнего рациона крупных копытных приведем описание древесной растительности основных типов их местообитаний в зоне чернопихтово-широколиственных лесов Южного Приморьях [2,3].

Чернопихтово-кедрово-широколиственный тип леса представлен следующим видовым составом древесной растительности: пихтой цельнолистной (Abies holophylla Maxim.) , сосной корейской (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) , липой амурской (Tilia amurensis Rupr.) и маньчжурской (T. mandshurica Rupr.) , дубом монгольским (Quercus mongolica Fisch. ex. Ledeb.) , кленом мелколистным (Acer mono Maxim.) и березой ребристой (Betula costata Trautv.) . Меньшее участие в составе древостоя принимают калопанакс семилопастной (Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.) , березы даурская (B. davurica Pall.) и плосколистная (B. platyphylla Sukacz.) , ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica Rupr.) , ильм лопастный (Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr) , бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.) . В нижнем подъярусе господствуют граб сердцелистный (Carpinus cordata Blume) и клен ложнозибольдов (A. pseudosieboldianum (Pax) Kom.) . Общая сомкнутость древесного яруса - 0,8, а нижнего подъяруса древостоя - 0,3. Характерно присутствие березы Шмидта (Bet-ula schmidtii Regel) на Борисовском плато. Подлесок редкий, сомкнутость составляет 0,08. Наиболее обычно присутствие клена бородчатонервного (A. barbinerve Maxim.) , дейции амурской (Deutzia amurensis (Regel) Airy-Shaw.) , чубушника тонколистного (Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.) , жимолости раннецветущей (Lonicera praeflorens Batal.) и золотистой (L. chrysantha Turcz. ex Ledeb.) [4,5].

Дубняки занимают 56,6 % низкогорных прибрежных территорий Южного Приморья. Наряду с монодо-минантными древостоями дуба монгольского произрастает большое количество широколиственных пород: липы амурской и Таке (T. taquetii C.K. Schneid.), ясеня носолистного (Fr. rhynchophylla Hance), ольхи японской (Alnus japonica (Thunb.) Steud.). Здесь обычны клен мелколистный и береза даурская, но менее значительна роль ильма японского (Ul. japonica (Rehd.) Sarg.), бархата амурского, ореха маньчжурского (Juglans mands-hurica Maxim.). Данные группы сообществ характеризуются простотой строения. Древостой чаще всего одноярусный. Подлесок образован лещиной маньчжурской (Corylus mandshurica Maxim.) и разнолистной (C. het-erophylla Fisch. ex Trautv.), леспедецей (Lespedeza bicolor Turcz.). Участие других видов кустарников, свобод- ноягодника сидячецветкового (Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S.Y. Hu), жимолости Рупрехта (Lonicera ruprechtiana Regel), малины боярышниколистной (Rubus crataegifolius Bunge), калины Саржента (Viburnum sargentii Koehne) незначительно [4–7].

Долинные леса представлены серийными группировками, находящимися на различных стадиях лесообразовательного процесса – от подроста пионерных видов ивы (Salix L.) на галечных отложениях – до полидоминантных широколиственных и чернопихтово-широколиственных лесов. В древостое преобладают тополь (Populus maximowiczii A. Henry), ясень маньчжурский, ильм японский, орех маньчжурский, чозения (Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts.), клен мелколистный. Сомкнутость древесного яруса здесь – 0,8. Нижний ярус древостоя образован трескуном амурским (Ligustrina amurensis Rupr.) и черемухой обыкновенной (Padus avium Mill.) . Подлесок редкий, его сомкнутость в среднем составляет 0,05. Видовой состав кустарников: жимолость Рупрехта, чубушник тонколистный. Менее значительно участие клена бородчатонервного, дейции амурской, рябинника рябинолистного (Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.) , калины Саржента и бурейской (V. burejaeticum Regel et Herd.) . В нижнем течении рек преобладают сообщества с ольхой японской [4–6].

Редины с травянисто-кустарниковыми зарослями образуют самостоятельный пояс. Данный тип растительности сформировался в результате пирогенной деградации дубовых лесов. Из-за частых пожаров систематически происходит гибель подроста и подлеска, вследствие чего сдерживается процесс формирования лесной растительности. Древостой представлен редко стоящими группировками деревьев, чаще всего дуба монгольского, реже ильма японского и других видов. Кустарниковый ярус отличается высокой сомкнутостью, состоит из лещины разнолистной и леспедецы двуцветной. Хорошо развит травостой [4–7].

По запасам зимних древесно-веточных кормов наивысшей продуктивностью обладают редины с травянисто-кустарниковыми зарослями – 80 кг/га. Кедрово-чернопихтово-широколиственные леса и дубняки среди групп типов лесных сообществ занимают среднее положение по запасам зимних кормов, соответственно 13 и 12 кг/га. В хвойно-широколиственных и темнохвойных лесах запас древесно-веточных кормов составил 5 кг/га, в долинных лесах – 3 кг/га. Это свидетельствует о дефиците зимних кормов в зоне черно-пихтово-широколиственных лесов. Данную лесную формацию по имеющейся классификации приходится отнести к IV классу бонитета, то есть к очень бедному по запасу зимних кормов типу местообитания [5].

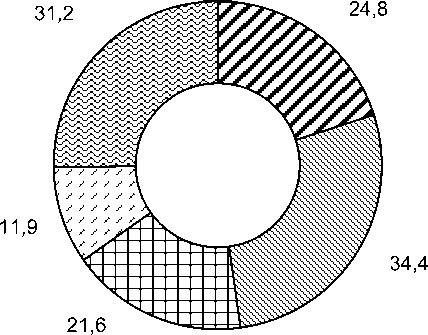

Степень использования общего запаса зимних древесно-веточных кормов пятнистым оленем и косулей в основных типах местообитаний зоны чернопихтово-широколиственных лесов показана на рисунке.

Степень использования общего зимнего запаса древесно-веточных кормов копытными в основных типах местообитаний, %:

zzz – хвойно-широколиственные и темнохвойные леса плато;

– чернопихтарники и кедрово-чернопихтово-широколиственные леса;

ш – дубняки;

E2 – редины и травяно-кустарниковые заросли;

– долинные леса

В хвойно-широколиственных и темнохвойных лесах состав общего зимнего запаса древесно-веточных кормов копытных следующий: клен бородчатонервный – 25%, клен ложнозибольдов – 12, граб сердцелист- ный – 17, сосна корейская – 14, лещина разнолистная – 7, другие – 25%. Структура зимнего рациона копытных в данном типе местообитания зависит от степени использования ими запасов кормов. В процентном составе – это поедание ими клена бородчатонервного – 51%, сосны корейской – 15, клена дожнозибольдова – 10, граба сердцелистного – 5, лещины – 2 и других – 17% от общего состава зимнего запаса.

В чернопихтарниках и кедрово-чернопихтово-широколиственных лесах доля видов кормовых растений в общем запасе зимних древесно-веточных кормов следующая: лещина – 21%, граб сердцелистный – 14, клен ложнозибольдов – 11, клен бородчатонервный – 9, клен зеленокорый – 7, свободноягодник колючий – 8, другие – 30%. Структура зимнего рациона крупных копытных в данном типе местообитания такова: лещина – 36%, клен бородчатонервный – 10, клен ложнозибольдов – 8, клен зеленокорый – 6, граб сердцелистный – 7, свободноягодник колючий – 7, другие – 26%.

В дубняках доля видов кормовых растений в общем запасе зимних кормов следующая: лещина – 44%, липа – 15, ясень маньчжурский – 10, леспедеца – 6, дуб – 4, другие – 21%. Структура зимнего питания крупных копытных в дубняках такова: лещина – 36%, липа – 29, ясень маньчжурский – 8, леспедеца – 2, дуб – 4, другие – 21%.

В долинных лесах доля видов кормовых растений в общем запасе зимних древесно-веточных кормов следующая: липа – 18%, черемуха – 9, ива – 8, ясень маньчжурский – 7, трескун – 8, калина бурейская – 6, свободноягодник колючий – 6, свободноягодник сидячецветковый – 5, другие – 33%. Структура зимнего рациона крупных копытных здесь такова: липа – 25%, ива – 11, клен бородчатонервный – 7, черемуха – 6, ясень маньчжурский – 6, трескун – 5, бархат – 5, свободноягодник колючий – 5, другие – 30%.

Выводы . Зона чернопихтово-широколиственных лесов по запасам древесно-веточных зимних кормов крупных копытных-дендрофагов имеет низкую кормовую емкость во всех типах лесов.

Наибольшая плотность населения пятнистого оленя (85 ос/1000га) наблюдается в чернопихтово-кедрово-широколиственных лесах. Сообщества пятнистого оленя здесь неуправляемы, плотность его населения превышает экологически оптимальную и является разрушающей для лесных экосистем.

У косули наибольшая плотность населения (22,0 ос/1000 га) отмечена на рединах с травянистокустарниковыми зарослями. Плотность населения косули повсеместно значительно ниже оптимальной.

Структура зимнего древесно-веточного рациона крупных копытных различна в разных типах лесов. Максимальные объемы потребления корма копытными от зимнего запаса по видовому составу следующие: клена бородчатонервного – 51% в хвойно-широколиственных и темнохвойных лесах, лещины (маньчжурской и разнолистной) – 36 в дубняках, липы (амурской и маньчжурской) – 29 в дубняках и в долинных лесах, сосны корейской – 15 в хвойно-широколиственных и темнохвойных лесах, клена ложнозибольдова – 11, ивы – 11, ясеня маньчжурского – 10% в долинных лесах, остальные же виды древесной растительности занимают в рационе копытных каждый менее 10%.