Структура зоопланктона водотоков в лесостепи Среднего Поволжья в осенний период

Автор: Бурдова В.А., Стойко Т.Г., Асанов А.Ю.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Экология водных экосистем

Статья в выпуске: 2 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

В водотоках, расположенных в лесостепи Среднего Поволжья, в осенний период 2013 г. обнаружено 72 вида зоопланктеров. Выявлено наличие и проанализированы причины временной и пространственной структурированности сообществ. Определена степень эвтрофированности водотоков с применением различных показателей.

Зоопланктонные сообщества, водотоки, пространственная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/148314922

IDR: 148314922 | УДК: 574.5:591

Текст научной статьи Структура зоопланктона водотоков в лесостепи Среднего Поволжья в осенний период

П ри изучении зоопланктонных сообществ водотоков различных регионов большинство исследований посвящено разностороннему описанию фауны (Шурганова, Худякова, 2004; Тарбеев, Баянов, 2008; Подшивалина, 2012; Шурганова и др., 2012) и значительно меньше структурным показателям в тот или иной сезон (Столбунова, 2004; Крылов, 2005). В то же время, изменения климата, выражающиеся в последние годы в аномально «теплых зимах», поздних замерзаниях водоемов, осадках в виде дождей до середины зимы оказывают влияние на структурные параметры сообществ водных обитателей, в том числе и осенью.

В Пензенской области гидробионты изучены в немногих малых водотоках (Стойко, Мазей, 2006; Стойко и др., 2012). В то же время здесь располо-

жены верховья трех достаточно известных рек: Суры и Мокши – правых притоков Волги и Оки, и Хопра – левого притока Дона (Ивушкин и др., 1993). Все они фактически берут начало в пределах области и пополняются по своему пути водой из многочисленных малых рек и родников.

Цель настоящего исследования – изучить особенности структурных параметров зоопланктонных сообществ в водотоках лесостепи Среднего Поволжья в осенний период.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сообщества зоопланктона малых и крупных рек изучали в сентябре-октябре 2013 г. Пробы взяты в малых реках: Малый Атмис (далее МА), Пен-зятка (далее П) и ручьях: Лермонтовский (далее Л) и Ермоловский (далее Ер) – 5 сентября; Крутец (далее Кр), Ржавец (далее Рж), Тагайка (далее Т) и Малая Елань (далее МЕ) – 17 сентября; Камзолка (далее К) и Елань (далее Ел) – 16 октября. На крупных реках Сура (далее С), Мокша (далее М) и Алатырь (далее Ал) станции исследования расположены в Республике Мордовия, пробы взяты 20 сентября. Станции отбора проб на малых реках пространственно группируются следующим образом: Ржавец, Пензятка, Елань, Малая Елань и руч. Ермоловский – в окрестностях г. Пензы (бассейн р. Суры); Крутец, Та-гайка в верховьях р. Хопер, а Камзолка – самая южная станция в бассейне р. Хопер; Малый Атмис в бассейне р. Мокши и руч. Лермонтовский – между бассейнами Хопра и Мокши.

Сбор и обработку проб производили в соответствии с общепринятыми стандартными методиками (Методические рекомендации…, 1984). Пробы зоопланктона отбирали путем процеживания 30 л поверхностной воды через сеть Апштейна в пластмассовую тару и фиксировали 4%-ым раствором формалина. Подсчитывали организмы зоопланктона счетным методом в камере Богорова. Для определения биомассы зоопланктонных организмов использовали таблицы их стандартных весов (Мордухай-Болтовский, 1954; Косова, 1961). Все полученные параметры обрабатывали с помощью программ MS Excel 2002 и Past 2. 15 (Hammer et al., 2012). В ходе анализа определены структурные показатели сообщества: число видов (S), плотность (N), биомасса (В), доминирующие виды, доля отдельных таксонов и информационный индекс Шеннона (Н). Трофическое состояние и качество воды оценивали с использованием коэффициента трофии (Е) (Мяэметс, 1979), индекса сапроб-ности по методу Пантле и Букк в модификации Сладечека (Sladeček, 1973), а также трофической структуры сообществ (Чуйков, 2000).

Температура воды на станциях исследования почти не отличалась. Прозрачность почти в три раза выше на всех крупных реках и трех малых: Кру-тец, Малая Елань и Елань (табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всего за период исследования обнаружено 72 вида зоопланктеров: коловраток – 51, ветвистоусых – 16 и веслоногих раков – 5. Частота встречаемо- сти семи видов: Brachionus angularis, Euchlanis dilatata, Keratella cochlearis, K. c. tecta, K. quadrata, Rotaria sp., Chydorus sphaericus и науплиев циклопов более 50%. Около 20 зоопланктеров: Asplanchna priodonta, Brachionus quadri-dentatus, Cephalodella gibba, Filinia longiseta, Lecane luna, L. bulla, L. clostero-cerca, Lepadella patella, Mytilina ventralis, Polyarthra dolichoptera, P. vulgaris, Pompholyx sulcata, Synchaeta oblonga, Testudinella patina, Trichocerca pusilla, Alona affinis, Bosmina longirostris, Ceriodaphnia pulchella, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops leuckarti – часто встречающиеся, остальные 45 отмечены в одном-двух водотоках. Немногие виды (17%) относятся к холодноводному комплексу (Ривьер, 2012). Однако в водотоках еще достаточно много эври-термных зоопланктонных организмов, что свидетельствует о задержке перестройки сообщества к зиме.

Таблица 1

Физико-географические параметры исследованных участков рек

|

Водоток (станция взятия пробы) |

t воды |

Про-зрач-ность |

Скорость течения, м/с |

Тип грунта |

|

Р. Малый Атмис (н. п. Ключище) |

15,5 |

27 |

– |

Песчаный |

|

Руч. Лермонтовский |

14 |

25 |

0,2 |

Илисто-черноземный |

|

Р. Крутец (н.п. Раевка) |

14 |

75 |

0,13 |

Песчаный |

|

Р. Тагайка (н. п. Приволье) |

16 |

33 |

0,01 |

Песчаный |

|

Руч. Ермоловский (н. п. Ермоловка) |

14,5 |

40 |

0,1 |

Каменисто-черноземноилистый с нитчаткой |

|

Р. Пензятка (н. п. Са-ловка) |

15 |

10 |

0,8 |

Илисто-черноземный |

|

Руч. Ржавец (г. Пенза) |

14,5 |

25 |

0,25 |

Чернозем структурированный |

|

Р. Камзолка (н. п. Зеленый Дол) |

8,5 |

30 |

0,05 |

Песчано-глинистый |

|

Р. Елань (н. п. Бол. Елань) |

6 |

70 |

0,5 |

Песчано-галечный, покрытый разнообразной водной растительностью и опавшими листьями |

|

Р. Малая Елань (н. п. Надеждино) |

12,5 |

65 |

0,15 |

Илисто-черноземный |

|

Р. Сура (окр. г. Б. Березняки) |

15 |

70 |

0,8 |

1 ст. – крупная и мелкая галька; 2 ст., 3 ст. – песчано-илистый |

|

Р. Алатырь (окр. г. Ардатов) |

14 |

70 |

– |

– |

|

Р. Мокша (окр. г. Краснослободска) |

15 |

70 |

0,6 |

Глинисто-песчаный |

Число видов зоопланктеров выше почти в два раза во всех крупных водотоках (С, Ал, М) и двух малых реках (Кр, Ел), в которых высокая прозрачность воды (рис. 1, табл. 1). Плотность зоопланктона низкая на станциях во всех водотоках, кроме пространственно расположенной в самой южной точке лесостепи (К). Самая высокая биомасса в тех водотоках, где скорость течения самая низкая, а, следовательно, выше содержание фильтрующих рачков.

Таблица 2

Структурные показатели сообществ зоопланктона исследованных водотоков

|

Название водотоков |

Сокращение названий станций |

Число видов |

Плот ность, тыс.экз./м3 |

Н B |

Н N |

Индекс Пиелу |

|

Малый Атмис |

МА |

7 |

0,28 |

1,21 |

1,8 |

0,93 |

|

Лермонтовский |

Л |

4 |

0,3 |

1 |

1,27 |

0,92 |

|

Крутец |

Кр |

20 |

7,22 |

1,83 |

1,96 |

0,65 |

|

Тагайка |

Т |

11 |

8,23 |

1,1 |

1,49 |

0,62 |

|

Ермоловский |

Ер |

12 |

3,96 |

1,58 |

2,1 |

0,81 |

|

Пензятка |

П |

14 |

1,44 |

1,98 |

2,35 |

0,89 |

|

Ржавец |

Рж |

12 |

0,99 |

1,66 |

2,06 |

0,83 |

|

Камзолка |

К |

10 |

126,36 |

1,37 |

0,98 |

0,43 |

|

Елань |

Ел |

27 |

10,23 |

1,97 |

1,71 |

0,52 |

|

Малая Елань |

МЕ |

13 |

1,26 |

1,72 |

2,14 |

0,84 |

|

Сура |

С |

29 |

3,57 |

2,03 |

2,38 |

0,71 |

|

Алатырь |

Ал |

33 |

14,08 |

2,24 |

1,7 |

0,49 |

|

Мокша |

М |

24 |

6,57 |

1,82 |

1,53 |

0,48 |

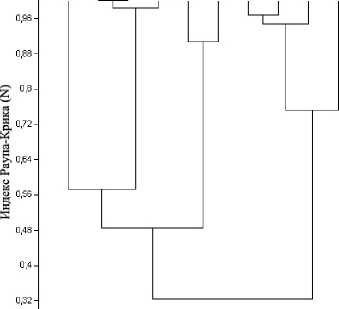

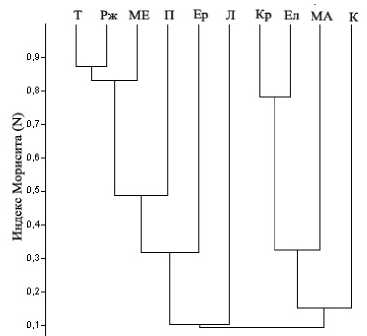

Сообщества зоопланктона малых рек согласно индексу сходства видового состава четко делятся на группы по времени взятия проб: 1) реки М. Ат-мис, Пензятка, ручьи Лермонтовский и Ермоловский – 5 сентября, 2) Крутец, Тагайка, М. Елань и Ржавец – 17 сентября, 3) Елань и Камзолка – 16 октября (рис. 1). Поскольку температура в период исследования изменялась незначительно, можно предположить, что выявлена некая закономерность изменения видового состава сообщества во времени. В то же время, в первой декаде сентября почти ежедневно шли дожди, и происходило постоянное разбавление воды, увеличение скорости течения, возможно и поэтому эти сообщества больше отличаются от остальных.

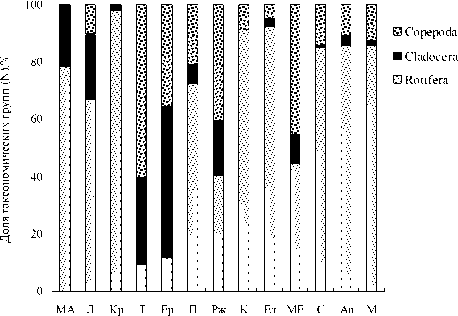

Анализ таксономических групп показал, что по численности наибольшую долю составляют коловратки (рис. 2). Только в водотоках Тагайка и Ермоловский больше раков. В этих двух реках течение самое медленное и фильтрационный аппарат ветвистоусых раков и науплиев меньше забивается частицами субстрата и илом.

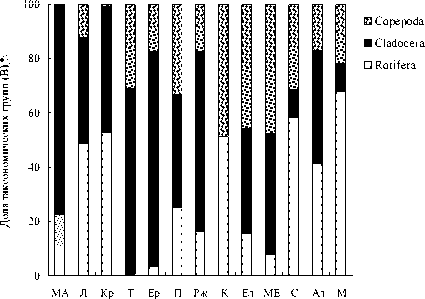

Биомасса ветвистоусых и веслоногих раков в реках распределена иначе из-за большей индивидуальной массы отдельных особей (рис. 3). Однако доля коловраток остается высокой в руч. Лермонтовском ( L. ovalis, Rotaria gen)

и реках Крутец ( K. cochlearis ), Камзолка ( F. longiseta ), Сура и Алатырь ( K.

cochlearis ), Мокша ( Euchlanis dilatata ).

Кр 'Г Рж ME К Ел Л Ер П МА

Рис. 1. Диаграмма сходства видового состава зоопланк-тонных сообществ разных малых рек

Обозначения см. табл. 2.

По структурным параметрам зоопланк-тонные сообщества малых рек распределились на две группы: 1) Т, Рж, МЕ, П, Ер, Л; 2) Кр, Ел, МА, К (рис. 4). В обеих группах по одному сообществу, которые сильно отличаются от остальных, пространственно от них удалены в бассейне р. Хопер (Л, К). Сообщества первой группы (Т, Рж, МЕ, П, Ер) – объединяет близость к Суре. Причем станции на Пензятке и Ермоловском (П и Ер) находятся севернее первых трех. Зоопланктонные сообщества второй группы, кроме Ел, относятся к бассейнам р. Хопер (Кр) и Мокши (МА).

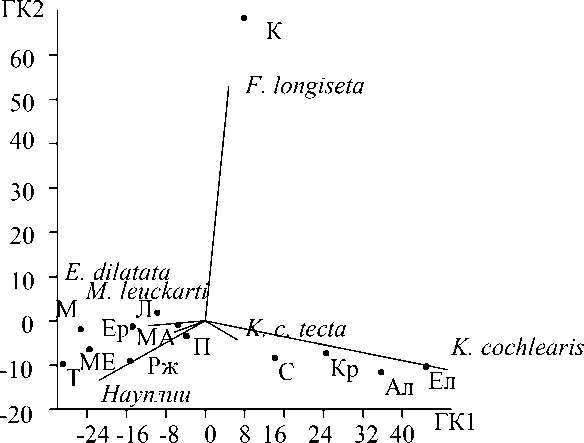

С учетом крупных рек с помощью орди-нации по структуре доминирующего комплек- са сообщества объединяются следующим образом (рис. 5). 36% различий отражают специфику с одной стороны крупных (С и Ал) и малой (Ел) рек Сур-ского бассейна, а также (Кр) из бассейна р. Хопер, где массово развиваются K. cochlearis и K. c. tecta. С другой стороны – все остальные речки, ручьи и крупная река Мокша (М, Л, Ер, МА, П, МЕ, Рж, Т). Как отмечено выше доминанты в этих реках разные. В Мокше на долю Euchlanis dilatata приходится 55%, почти во всех водотоках доминируют науплии веслоногого рака M. leuckarti. Еще 28% различий обусловлено особенностями распределения доминанта F. longiseta (на его долю приходится 73% от общей численности) в малой реке Камзолка, принадлежащей бассейну р. Хопра.

Рис. 2. Доля плотности коловраток (Rotifera), ветвистоусых (Cladocera) и веслоногих (Copepoda) ракообразных в реках

Обозначения см. табл. 2.

Рис. 3. Доля биомассы коловраток (Rotifera), ветвистоусых (Cladocera) и веслоногих (Copepoda) ракообразных в реках

Обозначения см. табл. 2.

Пензятке, Елане, Алатыре, эврифаги.

Рис. 4. Диаграмма сходства структурных параметров зоопланктонных сообществ разных малых рек

Обозначения см. табл. 2.

В течение вегетационного периода на дне водотоков накоплено органическое вещество. Во всех сообществах присутствуют вертикаторы и вторичные фильтраторы, добывающие детрит и пищу с поверхности субстрата, а в Мокше и Ермоловском еще и собиратели-

Как считает А.В. Крылов (2006), реакция зоопланктона водотоков на увеличение степени органической и биогенной нагрузки аналогична наблюдаемой в водоемах (Андроникова, 1996). Поэтому при определении трофического состояния водотоков использованы наиболее применяемые показатели. Согласно индексу разнообразия Шеннона, рассчитанному по биомассе, все водотоки кроме р. Алатырь (мезоэвтрофный тип или умеренно загрязненная) относятся к эвтрофному типу (грязные). Индекс Пантле и Букк классифицирует почти все водотоки, как мезоэв-трофные, только Мокша и Тагайка – олиготрофные. По данным коэффициента трофии

(Е) семь рек (Мокша, Крутец, Пензятка, Ржавец, Малая Елань, Сура) и руч. Лермонтовский мезоэвтрофные, четыре (Тагайка, Елань, Алатырь и руч. Ермоловский) – олиготрофные (чистые), а Малый Атмис и Камзолка – эвтрофные.

Рис. 5. Результаты ординации локальных зоопланктонных сообществ водотоков в лесостепи Среднего Поволжья осенью

1 ГК – первая главная компонента (объясняет 36% различий сообществ по видовой структуре); 2 ГК – вторая главная компонента (28%). Обозначения водотоков см. табл. 2.

Таким образом, в осеннем зоопланктоне водотоков лесостепи Среднего Поволжья обнаружено 72 вида зоопланктеров. Выявлено наличие и проанализированы причины временной и пространственной структурированности сообществ. С применением различных показателей определена степень эв-трофированности водотоков.

Список литературы Структура зоопланктона водотоков в лесостепи Среднего Поволжья в осенний период

- Андроникова И.Н. Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем. Спб.: Наука, 1996. 198 с.

- Ивушкин А.С., Крышов И.М., Кантеев К.К. Водорегулирующие сооружения Пензенской области. Пенза: Пензенская правда, 1993. 268 с.

- Косова А.А. Вычисленные сырые веса некоторых форм зоопланктона дельты Волги//Тр. Астраханского заповедника. Вып. 5. 1961. С. 151-162.

- Крылов А.В. Зоопланктон равнинных малых рек. М.: Наука, 2005. 263 с.

- Крылов А.В. Гидробиология малых рек. Введение. Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2006. 110 с.