Структурирование содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций

Автор: Ильясов Д.Ф., Барабас А.А., Баранова Ю.Ю., Буров К.С., Ильясова О.А.

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 (59), 2024 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Подчеркивается возрастающая роль дополнительного профессионального образования в совершенствовании профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников, включенных в осуществление задач государственной политики в сфере общего образования. Будучи самостоятельными в разработке и реализации дополнительных профессиональных программ, учреждения соответствующего профиля не располагают научно обоснованными и унифицированными регламентами отбора и представления содержания дополнительного профессионального образования, что отражается на снижении качества разрабатываемых программ, их востребованности в формальном образовании взрослых. В соответствии с этим исследование нацелено на разработку системно обоснованного подхода к структурированию содержания дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников образовательных организаций. Осуществляется анализ научной литературы, который указывает на усиливающийся интерес исследователей к вопросам образования взрослых, наличие предпосылок для теоретического обобщения сложившихся практик в области проектирования содержания дополнительного профессионального педагогического образования. Исследование выполнено в русле системной методологии и андрагогических теорий. Научная новизна исследования заключается в представлении авторского подхода к структурированию содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций, основанного на учете объективных и субъективных факторов образования взрослых. Теоретическая значимость находит выражение в дальнейшем развитии представлений о признаках отбора содержания образования взрослых (информативности, полезности, многоаспектности) и их учете при проектировании дополнительных профессиональных программ. Практической значимостью обладает представленный в статье алгоритм структурирования содержания дополнительных профессиональных программ на основе уточнения предмета повышения квалификации на уровне учебных и учебно-тематических планов. Применение алгоритма продемонстрировано на примере проектирования дополнительной профессиональной программы «Содержание и методы педагогического содействия обучающихся психолого-педагогических классов в профессиональном самоопределении».

Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, педагогические и руководящие работники, образовательная организация, профессиональная квалификация, дополнительная профессиональная программа, содержание дополнительного профессионального образования, структурирование содержания образования, предмет повышения квалификации

Короткий адрес: https://sciup.org/140305738

IDR: 140305738 | УДК: 378.091.398

Текст научной статьи Структурирование содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций

Введение. Изменяющиеся условия функционирования современного общества оказывают существенное влияние на сферу образования. Научно-технический прогресс определил внедрение цифровых технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности. Трудно представить аспект деятельности, выполняемый без помощи электронных ресурсов и сервисов. В профессиональном сообществе востребованы не только знания и умения, но и готовность работать на благо общества, инициативность, профессиональная нравственность, способность нести ответственность за принятые решения. Данные ориентиры оказывают влияние на развитие системы общего образования: уточняется содержание образовательных результатов обучающихся, определяются требования к материальнотехническим и кадровым условиям реализации образовательного процесса.

Можно констатировать, что система общего образования находится в процессе развития с четко поставленными ориентирами. Стратегические цели и направления развития определяет российская государственная политика в сфере образования. На сегодняшний день в рамках национального проекта «Образование» реализуется ряд федеральных проектов, которые устанавливают приоритеты в развитии общего образования, ориентируют его субъектов на создание современных условий и использование перспективных форм и методов педагогической деятельности. Специфика образовательного пространства современной школы задается установками проекта «Школа Мин- просвещения». Совершенствование содержания образования предполагает направленность на формирование функциональной грамотности, развитие экологического и этнокультурного образования. Формируются новые подходы к самоопределению и профессиональной ориентация обучающихся, в том числе в рамках психолого-педагогических, инженерных, кадетских и т. п. классов. Уделяется внимание адресной помощи обучающимся в рамках таких проектов, как «Научно-методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами», «Адаптация и социализация детей иностранных граждан и детей с миграционной историей». В рамках обеспечения условий эффективного развития и функционирования общеобразовательных организаций осуществляется внедрение ФГИС «Моя школа». На основании государственных и общественных инициатив осуществляются и другие проекты, отражающие основные направления государственной политики в сфере общего образования.

Результативность федеральных проектов обеспечивается подготовленностью педагогических и руководящих работников образовательных организаций к осуществлению задач их реализации. В этих условиях заметно повышается значимость дополнительного профессионального образования (ДПО), одной из функций которого является оперативное и гибкое реагирование на изменения в системе общего образования. Формальные способы обеспечение готовности педагогических и руководящих работников к реализации задач федеральных проектов основываются на применении дополнительных профессиональных программ (ДПП). При этом в соответствии с действующим законодательством учреждения ДПО самостоятельны в разработке таких программ и развертывании формального повышения квалификации. Предлагаемые подходы к унификации процесс разработки ДПП, в частности основанные на проектировании ядра дополнительного профессионального педагогического образования, носят частный характер и пока не получили повсеместного распространения.

Наряду с этим в практике ДПО остро проявляется проблема, связанная с отсутствием четких регламентов и научно обоснованных подходов к структурированию содержания ДПП.

Характерной является ситуация, когда для решения новой педагогической задачи разрабатываются принципиально новые программы, что сопряжено со значительными затратами временных и кадровых ресурсов. В результате в предлагаемых учреждениями ДПП каталогах и реестрах накапливается значительное количество программ, в которых достаточно сложно ориентировать не только потенциальных слушателям, но организаторам формального повышения квалификации. Разработанное содержание, в свою очередь, с течением времени может терять свою актуальность, в связи с чем ДПП становятся невостребованными.

Более того, при разработке некоторых программ авторы далеко не всегда учитывают достижения педагогической науки и практики, в частности поддерживаемые положениями теорий в области образования взрослых. Нередко в содержании новых программ осуществляется обращение к методам деятельности, заимствованным из зарубежных практик, мало адаптированных к российским реалиям. Стремление разработчиков ДПП следовать «современным трендам», «модным тенденциям» отвлекает педагогических и руководящих работников от освоения компетенций, необходимых для продуктивного решения задач развития общего образования. Появляется много программ, которые вряд ли вносят существенный вклад в преодоление профессиональных затруднений слушателей и освоение новых компетенций.

Обратим также внимание на то, что наблюдаются значительные различия в подходах разработчиков ДПП к структурированию их содержания. При общем стремлении авторских коллективов обеспечить практикоориентированный характер программ не всегда уделяется достаточное внимание нормативноправовому и методологическому обоснованию процесса, для осуществления которого развивается или приобретается та или иная компетенция. Мало внимания обращается на представление в программе психолого-педагогических знаний, лежащих в основе эффективного осуществления изучаемого педагогического или управленческого процесса. Не всегда прослеживается логика структурирования содержания образования, увязанная с необходимостью освоения тех или иных составляющих осваива- емой компетенции. В результате затрудняется процедура оценивания качества предлагаемой программы. Потенциальные слушатели при выборе программы ориентируются в большей степени на ее название, не имея возможности в полной мере оценить содержание ДПО, поддерживающее развитие необходимых компетенций. Нередко в рамках одного учреждения ДПО применяются различные подходы к разработке программ и структурированию их содержания. Совершенно очевидно, что это негативно отражается на конкурентных преимуществах таких учреждений.

Вместе с тем существующие научные знания в сфере проектирования программных средств повышения квалификации позволяют предложить и реализовать эффективные и обоснованные подходы к структурированию содержания ДПП. Они поддерживаются направленностью на подготовку педагогических и руководящих работников образовательных организаций к решению задач федеральных проектов в сфере образования, основываются на применении научных психолого-педагогических знаний, оптимальном использовании информационных, научно-методических и кадровых ресурсов. Предлагаемый подход предусматривает оптимизацию процедур структурирования содержания, при которых для решения новых задач развития образования может не требоваться разработка новой ДПП, а оказаться достаточным внесение изменений в существующие программы.

Общее понимание единой логики структурирования содержания может положительно отразиться на сроках и качестве его обновления в рамках действующих программ, принятии решения о разработке новых. При этом достигается управленческий эффект, связанный с сокращением количества реализуемых в учреждении ДПП, отказ от тиражирования отличающихся деталями программ, экономией кадровых и временных ресурсов разработчиков. Кроме того, при разработке ДПП может быть сформирован уникальный методический стиль, который станет обличительной особенностью и преимуществом организации ДПО.

Выдвинутые соображения определяют проблему поиска единого подхода к проектированию ДПП, которые позволили бы учреждениям ДПО оперативно реагировать на целевые уста- новки государства в области общего образования, в частности в плане содействия педагогическим и руководящим работникам в преодолении профессиональных затруднений, развитии и приобретении новых компетенций. Для учреждения ДПО решение данной проблемы будет способствовать повышению ее востребованности в области формального образования взрослых, оптимизации процессов разработки ДПП, повышению имиджевых характеристик разработчиков программ. В соответствии с этим целью настоящего исследования является разработка и обоснование авторского подхода к структурированию содержания ДПП повышения квалификации педагогических и руководящих работников.

Обзор научной литературы. Отмечается устойчивый интерес исследователей к вопросам разработки и структурирования содержания дополнительного профессионального образования. Современный взгляд на данную проблему связан с определением такого содержания, которое отвечало бы современному состоянию научного знания в области педагогики, психологии и предметных областей. Наблюдается направленность на решение задач модернизации современного общего образования. Подобные установки, по мнению исследователей, должны найти отражение в содержании ДПО. Ключевой педагогической проблемой становится возможность их освоения в рамках реализации краткосрочных ДПП.

В контексте обсуждаемой проблемы интересными представляются исследования А. Х. Гусевой [1] и В. В. Лебедева [2]. В своих работах авторы отмечают необходимость разработки и формирования единых подходов к проектированию и оцениванию ДПП. В данном случае речь идет об унификации структуры программы и ее содержательных элементов. Это дает возможность объективно оценивать ее качество разными специалистами, не только специалистами учреждений ДПО, но также общественными экспертами и педагогами.

В статье С. Е. Мансуровой и Т. В. Расташан-ской ставится целый ряд проблем. Ключевой проблемой признается отсутствие единства требований к ДПП. Авторами анализируется содержание ДПП, констатируются проблемы ее структурно-логической целостности, ориентированности на содержание профессионального образования учителей и фундаментальные педагогические знания, недостаточности учета запросов педагогической общественности, слабого отражение методических знаний. Интересной представляется мысль авторов о том, что ДПП, будучи ориентированной на результат (формируемую компетентность), должна составлять целостную методическую систему [3].

С точки зрения разработки содержания ДПП Н. К. Зотова и С. В. Масловская пишут о необходимости демонстрации в процессе курсовой подготовки методической интерпретации предметных научных знаний. Учитель должен получить представление о необходимых базовых научных знаниях, осваиваемых обучающимися, формах и способах их освоения, прикладном значении науки, возрастных особенностях усвоения знаний и т. д. Такое содержательное наполнение, по мнению авторов, может лечь в основу разработки ДПП и персонифицированного повышения квалификации [4].

В работах Е. В. Баевой, А. М. Рубанова и Н. В. Молотковой высказывается принципиальная методологическая позиция о целесообразности применения модульного подхода при проектировании ДПП. Как полагают авторы, данная методология позволяет структурировать содержание обучения; обеспечивает паритет теоретических и практико-ориентированных составляющих программы; позволяет четко выстроить логику формирования новых или совершенствования существующих компетенций; организует образовательный процесс в плане определения организационных форм и методов, необходимых для освоения необходимых знаний и умений и т. д. [5; 6]. Таким образом, модульный подход представляется как одно из оснований структурирования современных ДПП.

Ряд авторов говорит о необходимости ориентирования содержания ДПП на востребованные в современном социуме профессиональные компетенции педагогических работников. Так, О. М. Бобиенко [7], Е. Л. Сорокина [8], Д. А. Махотин [9] пишут о необходимости учета требований профессионального стандарта педагога в сфере общего образования при отборе содержания образования и проектировании ДПП. Очевидно, что требования профессионального стандарта описывают такие профессиональные функции, знания и умения, которые наиболее востребованы в профессиональной деятельности педагогического работника.

С этой точки зрения при проектировании ДПП можно применять компетентностный подход и описывать результаты образования, связанные с конкретными трудовыми функциями и действиями педагогов. Это, в свою очередь, также является основанием для отбора содержания ДПП и его структурирования.

Поднимая проблему применения партисипа-тивного подхода к реализации ДПП, И. Ю. Тарханова обращает внимание на необходимость учета особенностей образования взрослых обучающихся. Такие особенности определяют порядок включения в содержание ДПП практико-ориентированных элементов, которые предполагают вовлечение обучающихся в проектирование элементов профессиональной деятельности, поощряют их инициативность и гибкость профессионального мышления. Это в целом способствует адаптации педагогов к инновациям [10].

Таким образом, обзор научной литературы показывает, что в педагогической теории и практике назрела необходимость обоснования подходов к структурированию содержания ДПП. При этом авторы сходятся во мнении о том, что содержание образования должно носить системный характер, представлять собой методическое единство и выстраиваться на определенных основаниях. В качестве ведущего основания структурирования содержания ДПП предлагается ориентированность на формируемую компетентность. С точки зрения методологии структурирования содержания, ДПП должно опираться на модульный подход. Также важно, чтобы в содержании образования включались не только теоретические, но и практикоориентированные элементы. Вместе с тем существующие научные исследования сфокусированы на анализе накопленных проблем в проектировании ДПП. Слабо показаны критерии отбора и структурирования содержания ДПО. Не представлены исследования, отражающие комплексный подход к отбору и структурированию содержания ДПП. Последнее направление является предметом проводимого нами исследования.

Методология (материалы и методы). Проектирование ДПП имеет вполне определенную специфику, которая заключается, в частности, в отсутствии единых требований к отбору и структурированию их содержания. Поэтому важно полагаться на научную методологию, которая, с одной стороны, задает ориентиры для отбора содержательных элементов совершенствования профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, а с другой — обеспечивает учет особенностей контингента взрослых обучающихся.

В качестве первого методологического основания рассматриваются положения системной методологии в части их приложения к проектированию образовательных систем. С точки зрения Н. В. Кузьминой и других разработчиков теории педагогической системы, проект образовательной деятельности предполагает целостное представление образовательного процесса в виде взаимосвязанных элементов: цели, содержания, форм, методов, средств и результатов [11]. Руководствуясь системной методологией, заметим, что замысел проектирования процесса повышения квалификации уточняется именно в ДПП. Соответственно, саму программу следует рассматривать с позиции системных характеристик, задающих целевую направленность и методическую упорядоченность данного процесса. Содержание повышения квалификации важно структурировать таким образом, чтобы предлагаемые программы обеспечивали последовательное накопление знаний и умений, давали возможность педагогическим и руководящим работникам на качественно высоком уровне осуществлять конкретные профессиональные задачи в конкретных условиях осуществления профессиональной деятельности.

Можно констатировать, что процесс структурирования содержания ДПП согласуется с элементами педагогической системы. При этом такое содержание должно: отражать целевые ориентиры педагогической деятельности, выполнение которых предполагает наличие соответствующих компетенций; представлять современные научные психологопедагогические знания, которые лежат в основе организации педагогического процесса; раскрывать содержательные и процессуальные особенности психолого-педагогического взаимодействия с различными категориями обуча- ющихся (например, характеризовать эффективные формы, методы и средства, которые потребуются для достижения целевых ориентиров); описывать удачные педагогические решения, которые уже доказали свою результативность в образовательной практике.

Эти элементы могут представлять основу для проектирования модулей (разделов, тем) ДПП, позволяющих совершенствовать необходимые компетенции педагогических и руководящих работников. При таком подходе к проектированию ДПП будет соблюдаться взаимосвязь между поставленными целями (в виде компетентностной характеристики результатов обучения) и необходимым содержанием образования (в виде системного представления о педагогической деятельности). Необходимость каждого модуля обеспечивает единство подходов к проектированию ДПП, а содержание может быть вариативным, частности в зависимости от тематики, целевых установок и компетентностной характеристики результатов обучения.

Другим основанием проектирования содержания ДПП являются научные исследования, выполненные в области образования взрослых. В частности, в работах С. Г. Вершловского [12], В. Г. Онушкина [13] сформулирована концепция непрерывного профессионального развития специалистов, которая также имеет непосредственное отношение к педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций. Руководствуясь данной концепцией, следует отметить развивающийся характер современного образования. Это обусловливает направленность процесса повышения квалификации на поддержание непрерывного профессионального развития специалистов системы образования. Решить эту задачу можно посредством информирования слушателей курсов повышения квалификации о приоритетных направлениях и задачах государственной политики в сфере образования, знакомства с современными научными знаниями, новыми образовательными технологиями и эффективными педагогическими практиками. Эти вопросы непременно должны найти отражение в содержании ДПП.

Исследования в области образования взрослых описывают также подходы к организации и осуществлению учебной деятельности взрос- лых обучающихся. Подразумевается особое соотношение теоретических и практикоориентированных элементов ДПП. Например, работы А. А. Вербицкого [14], C. И. Змеева [15] характеризуют особенности взрослых обучающихся, учет которых в процессе повышения квалификации позволит активизировать их субъектную позицию. К таким особенностям относятся направленность на изучение нового, обращение к собственному опыту, рассмотрение получаемых знаний с точки зрения практической применимости. С этой точки зрения содержание ДПП должно отражать контексты профессиональной деятельности, предполагать вовлечение слушателей в активные виды учебной деятельность, нацеливаться на освоение новых образовательных технологий.

Заслуживающей внимания в этом плане является статья Н. К. Сергеева и В. В. Серикова, в которой учитель характеризуется как активный субъект проектирования образовательного процесса. С точки зрения исследователей, педагогическую деятельность следует рассматривать не как заурядную совокупность форм, методов и средств обучения, а как процесс, проектируемый и создаваемый педагогом [16]. В этой связи актуализируется вопрос о развитии компетентности педагога, его способности применять знания и умения для решения конкретных педагогических задач в изменяющихся условиях педагогической деятельности. Эти соображения указывают на необходимость структурирования содержания повышения квалификации в соответствии с актуальными для педагогических и руководящих работников профессиональных компетенций. Включение научных знаний в содержание образования должно осуществляться с позиции их полезности для решения новых задач педагогической деятельности. Иными словами, при структурировании содержания ДПП акцент следует делать на демонстрацию прикладного знания научных знаний, их реальной применимости при проектировании образовательного процесса. Кроме того, появляется потребность в изучении успешных педагогических практик, знакомство с которыми может продуктивно осуществляться, в частности в ходе стажировочных мероприятий.

Итак, выделенные методологические основания задают ориентиры для отбора и структу- рирования содержательных элементов, лежащих в основе процесса совершенствования и развития профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников образовательных организаций. Это, в свою очередь, обеспечивает единые подходы к проектированию содержания образования взрослых. Представление о педагогической системе лежат в основе систематизации и структурировании содержания применяемых в образовании взрослых ДПП. Учет особенности взрослых обучающихся позволяет обеспечить их активность в процессе повышения квалификации. Появляется возможность сосредоточится на освоении знаний и умений, реально полезных для профессиональной деятельности. В итоге можно ожидать, что тематика и содержание вновь разрабатываемых программ будут нацелены на совершенствования конкретных профессиональных компетенций, обозначенных в качестве результата их освоения.

Результаты и их описание. В соответствии с представленными методологическими основаниями разработан авторский подход к структурированию содержания ДПП повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций. Данный подход поддерживает идею об учете объективных и субъективных факторов в организации и осуществлении дополнительного профессионального образования. Развитие данной идеи предполагает выбор критериев качества проектирования ДПП. В качестве таких критериев рассматривается полезность, информативность и многоаспектность [17]. Эти критерии следует считать основным признаками отбора содержания ДПП. Прикладное значение данных признаков заключается в следующем.

Полезность обеспечивает точность в удовлетворении индивидуальных образовательных запросов, соответствие приоритетам развития образовательной системы, ориентацию на актуальные научные психолого-педагогические знания. Это означает, что содержание ДПП должно отражать такие содержательные единицы (разделы, темы, вопросы), освоение которых будет наиболее востребовано при выполнении профессиональных функций педагогических и руководящих работников образовательных организаций как слушателей курсов повышения квалификации. В этом плане при отборе содержания ДПО важно учитывать целевые ориентиры и направления государственной образовательной политики.

Реализация федеральных и региональных проектов в сфере развития образования предполагает освоение педагогическими работниками таких видов профессиональной деятельности, которые отвечают социальным запросам, способствуют разрешению проблем, возникающих в системе образования. Существующие затруднения в профессиональной деятельности слушателей также часто связаны с появлением новых профессиональных задач, которые находятся в сфере внимания общества и государства (например, обеспечение качества образования, внедрение единой системы профориентационной деятельности, организация патриотического воспитания и т. п.). С этой точки зрения ознакомление с целевыми ориентирами и практикой реализации федеральных и региональных проектов в сфере развития образования будет полезным слушателю в плане совершенствования его профессиональных компетенций.

Информативность обеспечивает полноту содержательной наполненности необходимой для освоения программы информацией. Информация в современных образовательных системах приобретает определяющее значение с точки зрения обеспечения исполнения профессиональных функций, является основой процессов обмена знаниями. С этой точки зрения целесообразно проектировать содержание ДПП с учетом такой информации, которая поможет слушателям получить знания, лежащие в основе успешного исполнения профессиональных функций. К информации, отражаемой в ДПП, предъявляются высокие требования: актуальность, объективность, точность. Поэтому следует опираться на первичные источники информации, которые слушатели смогут использовать в дальнейшей профессиональной деятельности. Необходимо включать в содержание ДПП следующие сведения:

-

— о нормативных документах, отражающих и уточняющих направления государственной образовательной политики, реализуемых проектах в сфере развития образования;

-

— научных источниках, отражающих нормативные, психолого-педагогические и методические знания, лежащие в основе ключевых

процессов в сфере общего и дополнительного образования;

— ресурсах, представляющих практику деятельности муниципальных методических служб, образовательных организаций, педагогических работников системы образования.

Многоаспектность проявляется в том, что слушателю представляется комплексный взгляд на реализуемую проблематику с точки зрения интеграции научных знаний и образовательной практики. Этот признак обеспечивает глубину и комплексность представления содержания ДПП. В соответствии с этим необходимо обеспечить панорамный взгляд на тот аспект профессиональной деятельности, который раскрывается в содержании ДПП (с позиции государства, общества, управленческих и педагогических работников). Такой взгляд может отражать позицию государства и общества по отношению к организации педагогической деятельности. Эти аспекты отражаются в содержании актуальных федеральных и региональных проектов в сфере развития образования. Научные взгляды на закономерности педагогических процессов обеспечивают системность и обоснованность педагогической деятельности. Системная организация деятельности по исполнению трудовых функций позволяет грамотно и комплексно выстраивать педагогическую деятельность. Практика работы образовательных организаций и конкретных педагогов отражает успешные педагогические практики применения конкретных образовательных технологий, которые могут стать предметом обобщения и распространения.

Итак, полезность, нормативность и многоас-пектность служат инвариантными основаниями, которые следует учитывать при отборе содержания ДПП. Эти признаки определяют необходимую информацию, которая раскрывает содержание ДПП. Их также можно рассматривать как критерии качества проектирования ДПП.

Решение задачи по структурированию содержания образования, предъявляемого для освоения слушателями, важно с позиции построения учебного плана как структурной единицы ДПП. При осуществлении структурирования содержания образования слушателей необходимо принимать во внимание следующие положения.

-

1. Ориентиром при проектировании ДПП являются профессиональные компетенции1, формирование и/или качественное изменение которых предполагается в рамках освоения лежащего в ее основе содержания.

-

2. Профессиональная компетентность в обобщенном плане представляет собой способность сотрудника выполнять обязанности на необходимом работодателю уровне. При этом следует учитывать то обстоятельство, что на содержание профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций заметно влияют целевые установки федеральных и региональных проектов в сфере образования. Соответственно, ожидания работодателя связаны, прежде всего, с готовностью работника качественно осуществлять профессиональную деятельность в условиях реализации таких федеральных и региональных проектов.

-

3. Качественное изменение профессиональных компетенций (как способностей или их совокупностей) подчиняется психологопедагогическим закономерностям, раскрывающим особенности протекания процесса формирования умственных действий (в том числе взрослых обучающихся).

-

4. Учет такого рода закономерностей требует принимать во внимание следующие этапы формирования (совершенствования) профессиональных компетенций у слушателей:

-

— формирование мотивационной основы у слушателей на качественное осуществление профессиональной деятельности, в основе которой лежат данные профессиональные компетенции;

— формирование (обновление, развитие) у слушателей системы научно-обоснованных представлений о предмете профессиональной деятельности, качественное осуществление которой предполагается с учетом освоенных профессиональных компетенций (методология рассматриваемого аспекта профессиональной деятельности, то есть как правильно с нормативно-правовой и психолого-педагогической точки зрения должен быть организован и реализован рассматриваемый аспект профессиональной деятельности);

— освоение слушателями знаний и умений, лежащих в основе рассматриваемых профессиональных компетенций (содержательнопроцессуальная сторона профессиональной деятельности, качественное осуществление которой предполагается на основе освоенных профессиональных компетенций);

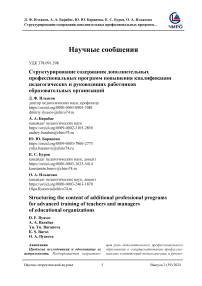

— применение слушателями освоенных знаний и умений в процессе решения конкретных профессиональных задач, уверенное применение слушателями профессиональных компетенций в различных условиях профессиональной деятельности (прежде всего, предполагается профессиональная деятельность в условиях реализации различных федеральных и региональных проектов) (рис. 1).

Исходя из описанных оснований отбора содержания ДПП, а также оснований его структурирования, предлагается выделить четыре структурных блока: нормативно -правовой, методологический, содержательнопроцессуальный, прикладной. Они образуют основу для определения разделов учебного плана ДПП. Основное назначение нормативно-правового блока заключается в формировании у слушателей устойчивой мотивационной основы для освоения новых способов профессиональной деятельности или совершенствования имеющихся, необходимых для осуществления трудовых функций в современных условиях развития системы образования, в частности обусловленных реализацией приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. Следует сформировать у слушателей точное понимание своих полномочий и ответственности в осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с применяемым в Российской Федерации законодательством.

Круг полномочий и сфера ответственности педагогических и руководящих работников образовательных организаций может быть конкретизирована в связи с реализацией федеральных и региональных проектов. При этом следует добиваться целостного представления слушателей о всем многообразии действующих проектов для приобретения полной картины о реализуемой в Российской Федерации государственной политике в сфере образования. Понимание слушателем своей роли в осуществлении данных проектов (даже какого-то одного), стремление ответственно применять в связи с этим требования нормативно-правовых документов будет служить надежным основанием для включения его в процесс освоения содержания программы и, соответственно, приобретения новой компетенции (совершенствования имеющейся).

Основное назначение методологического блока заключается в формировании у слушателей целостного представления о том предмете профессиональной деятельности, для осуществления которого осваивается новая компетенция (или совершенствуется имеющаяся). Отсутствие у педагогических и руководящих работников системных и научно-обоснованных представлений о предмете профессиональной деятельности (например, принятие управленческих решений, проектирование программных средств и материалов, применения новых образовательных технологий и дидактических методов для повышения качества общего образования, психолого-педагогическая поддержка сложных контингентов детей (слабоуспевающие, с ОВЗ, с миграционной историей, из семей ветеранов (участников) СВО и т. п.), работа с родителями обучающихся, создание в образовательной организации безопасной и комфортной среды (включая профилактику агрессивного и противоправного поведения), профилактика учебной не-успешности и т. д.) сказывается на снижении качества осуществляемых ими профессиональных функций. Практика показывает, что педагогические и руководящие работники нередко затрудняются в установлении причинно-следственных связей между протеканием педагогического (управленческого) процесса и применяемыми средствами воздействия на него.

Причина — недостаточное владение научными психологическими и педагогическими (включая управленческие и методические) знаниями, недостаточное обращение к новым достижениям управленческой, психологопедагогической и методической науки.

Рис. 1. Основания структурирования содержания дополнительных профессиональных программ

Поэтому содержание данного раздела следует связать с актуализацией у слушателей современных научных знаний, которые объясняют характер и особенности протекания тех или иных процессов, лежащих в основе осуществляемой профессиональной деятельности (или ее аспекта). Естественно, в разрезе приобретаемой профессиональной компетенции.

Прикладной характер содержания данного блока будет обеспечиваться направленностью применения предлагаемых научных знаний для осуществления новых функций или видов деятельности, обусловленных реализаций приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. Положения предлагаемых научных концепций должны быть продемонстрированы на примере реализации конкретных задач тех или иных федеральных проектов. В таком случае можно ожидать более осмысленного отношения слушателей к содержанию второго блока программы, их готовности к расширению своих психолого-педагогических знаний (в том числе управленческих и методических знаний) в рамках самостоятельной работы, а также за рамками курсовой подготовки.

Основное назначение содержательнопроцессуального блока заключается в том, чтобы оказать содействие слушателям в освоении совокупности знаний и умений, лежащих в основе профессиональной деятельности, для качественного осуществления которой приобретается данная профессиональная компетенция (или совершенствуется имеющаяся). При проектировании содержания данного раздела предмет деятельности следует представить в виде педагогической системы, что позволить видеть его не только изнутри, но и со стороны. Такая педагогическая система может быть описана в виде модели, технологии, методики, алгоритма, программы и т. п. В любой деятельности должна обнаруживаться система: «системы работы учителя с родителями обучающихся…», «методика работы учителя с текстовыми задачами…», «программа деятельности школы по формированию традиционных российских ценностей …» и т. п. Когда содержание блока будет представлено в виде системы, а не отдельных обрывочных тем, ее легче осваивать, применять и, соответственно, популяризировать.

Особое внимание отметим, что применение предлагаемой системы (модели, технологии, методики, алгоритма, программы и т. п.) может быть продемонстрировано на примере решения отдельных задач федеральных проектов. Это позволит обеспечить прикладную направленность предлагаемого содержания, даст возможность слушателям увидеть направления и способы применения осваиваемой компетенции в реальной профессиональной практике.

Основное назначение прикладного блока заключается в том, чтобы создать условия для применения освоенных в рамках предыдущих блоков знаний и умений в процессе решения конкретных профессиональных задач. Это является важной предпосылкой для формирования новой профессиональной компетенции (или совершенствования имеющейся). В основе этого лежит механизм уверенного применения слушателей знаний и умений. В связи с этим содержание образования данного раздела аккумулируется в учебных задачах, кейсах, моделируемых ситуациях, проектной работе, стажировочных мероприятиях.

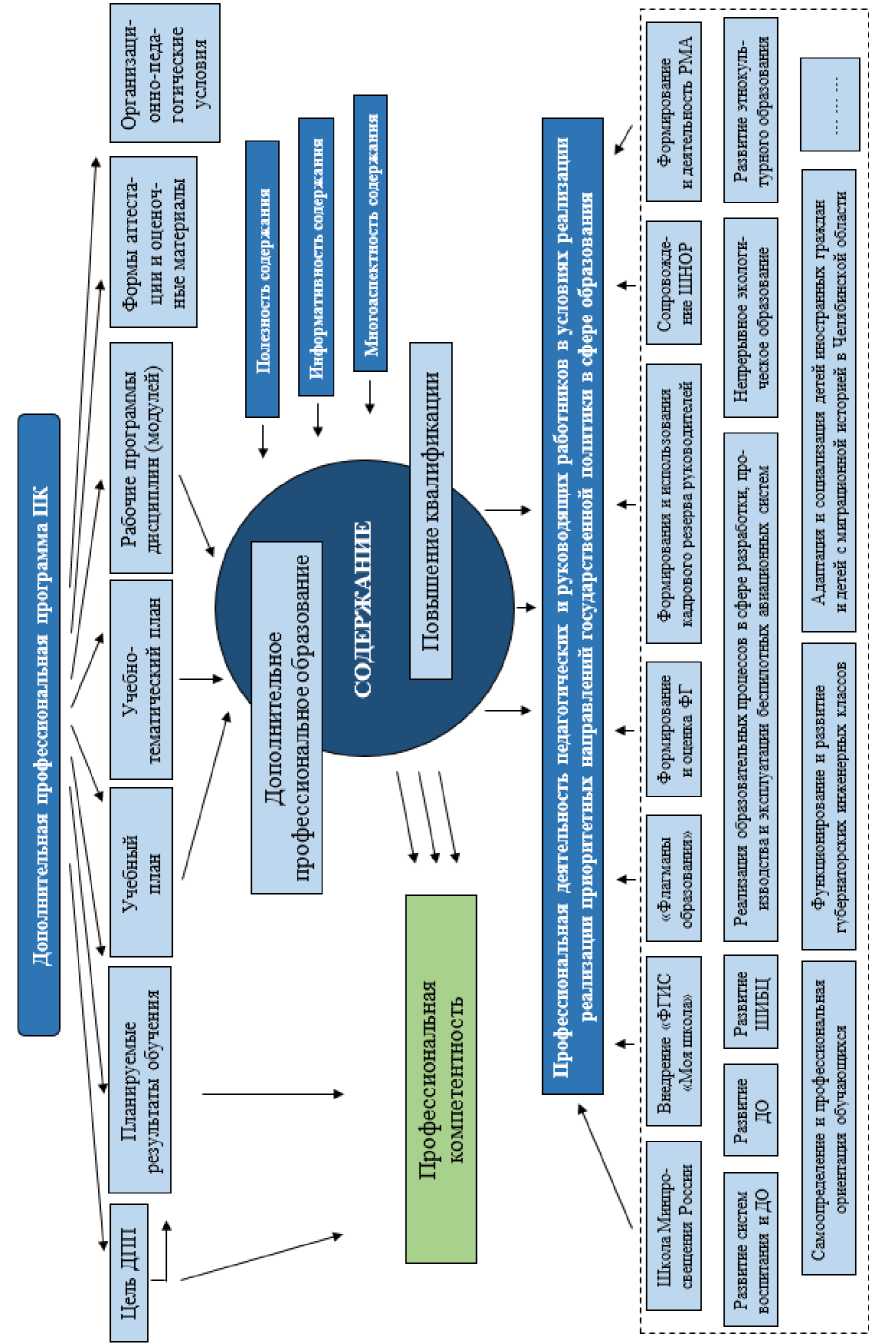

Деятельностную направленность предлагаемого в блоке содержания будут обеспечивать такие методы и способы учебной работы, в ходе которых слушатели будут иметь возможность разрабатывать проекты программных и нормативных документов, моделей учебных занятий, контрольно-измерительные материалы. Привлечение для этого реальной практики муниципальных методических служб, образовательных организаций, педагогических работников системы образования, показывающих результативное участие в федеральных проектах, призвано заметно усилить эффективность предлагаемого содержания. Такой подход к структурированию содержания обеспечивает направленное движение к достижению основной цели проектируемой программы — совершенствование и/или приобретение тех или иных профессиональных компетенций. Это обеспечивается за счет нацеленности содержания ДПП, аккумулированного в четырех блоках (нормативном, методологическом, содержательно-процессуальном, прикладном), на совершенствование всех основных компонентов профессиональной компетентности: мотивационного (М), когнитивного (К), деятельностного (Д), рефлексивного (Р) (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь структурных блок содержания ДПП и структурных компонентов профессиональной компетентности

Задачи в рамках выделенных в учебном плане блоков ДПП

Таблица 1

|

Блоки учебного плана |

Задачи, решаемые с использованием содержания раздела |

|

Нормативно-правовой блок |

Формирование у слушателей устойчивых представлений о задачах государственной политики в сфере образовании, мотивационной основы для их качественного осуществление в соответствии с имеющимися полномочиями и мерой ответственности |

|

Методологический блок |

Формирование у слушателей целостного представления о сущности процессов, лежащих в основе предмета повышения квалификации, причинноследственных связей данных процессов, способах качественного их осуществления или участия в них |

|

Содержательнопроцессуальный блок |

Совершенствование системы знаний и умений слушателей, обеспечивающих качественное и всестороннее осуществлений функций/действий в рамках осуществления (участия) процессов (в процессах), лежащих в основе предмета повышения квалификации |

|

Прикладной блок |

Развитие у слушателей готовности к уверенному осуществлению функций/ действий в рамках осуществления (участия) процессов (в процессах), лежащих в основе предмета повышения квалификации |

В соответствии с принятым нами подходом уточнение содержания блоков учебного плана ДПП осуществляется, исходя из определения предмета повышения квалификации, который понимается нами как совокупность функций и/или способов профессиональной деятельности, для качественного осуществления которых слушатель осваивает новые профессиональные компетенции, совершенствует имеющиеся или восполняет недостающие знания и умения.

В дополнительном профессиональном образовании педагогических и руководящих работников образовательных организаций Российской Федерации, как правило, реализуется два типа программ: «дефицитарные», «развивающие».

В основе первого типа программ находится направленность на преодоление выявленных по результатам оценочных процедур затруднений слушателей.

Такие затруднения обычно описываются в терминах профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников. Соответственно, предметом повышения квалификации для таких программ выступают профессиональные функции или способы педагогической (управленческой) деятельности, осуществление которых на эффективном уровне требует преодоление затруднений, восполнение недостающих знаний или умений.

Второй тип программ связан с развитием или совершенствованием имеющихся у слушателей программ. В некоторых случаях речь может идти о приобретение новых компетенций, когда качественно меняются условия осуществления профессиональной деятельности или появляется необходимость в осуществлении трудовых действий, которые не поддерживаются имеющимися у педагогических и руководящих работников компетенциями. Например, в исследовании одного из авторов данной статьи, А. А. Барабаса, примером такого вида трудового действия является готовность учителей образовательных организаций к проектированию внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) [18]. В применяемых в образовательных организациях профессиональных стандартах такое трудовое действие в явном виде не определяется. Но при этом очевидным является утверждении о том, что участие педагогов к проектированию ВСОКО заметно повышает результативность осуществляемой ими деятельности и, соответственно, качество общего образования. Для освоения новой компетенции исследователем, собственно, предлагаются именно «развивающие» ДПП.

На этом основании предметом повышения квалификации по «развивающим» программам, как правило, служат такие профессиональные функции или способы деятельности, для надлежащего осуществления которых слушатель включается в повышение квалификации, преследуя цель развить имеющиеся компетенции или же приобрести новые.

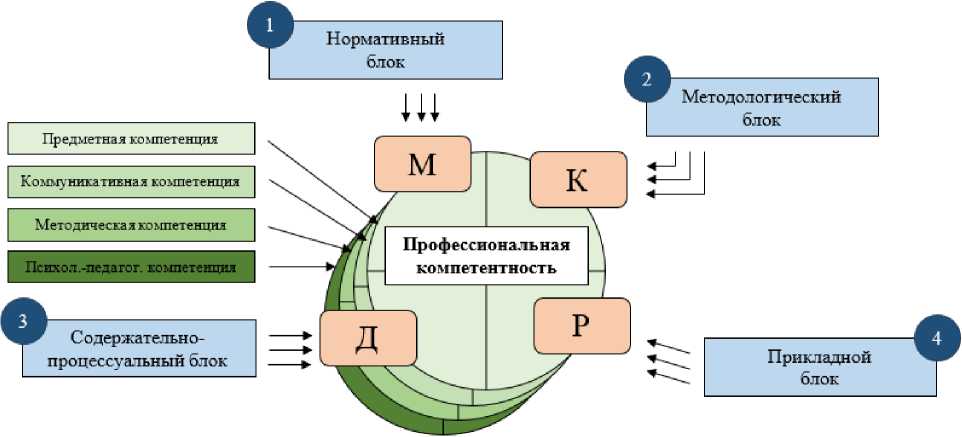

В дальнейшем предмет повышения квалификации может быть уточнен при осуществлении процедуры структурирования содержания ДПП. Уточнение осуществляется исходя из задач, решаемых в рамках блоков учебного плана ДПП (табл. 1).

Уточнения предмета повышения квалификации осуществляется в формулировках разделов и тем ДПП. Основанием для такого уточнения служат цель проектируемой программы и ожидаемый результат ее реализации (рис. 3).

Обсуждение. В текущей практике дополнительного профессионального образования различие между «дефицитарными» и «развивающими» программами в определенной степени имеет условный характер. Корректнее было бы говорить о преимущественной направленности ДПП на преодоление профессиональных затруднений слушателей или совершенствование имеющихся компетенций. Для примера обратимся к авторской практике разработки ДПП для учителей, которые осуществляют педагогическую деятельность в классах психологопедагогической направленности.

Такая программа разработана в соответствии с описываемым в статье подходом и объединяет признаки «дефицитарной» и «развивающей» программы. В частности, содержание программы может быть сосредоточено на преодоление затруднений слушателей при осуществлении материалов диагностических исследований для изучения потребностей, интересов и склонностей обучающихся к профессиям психолого-педагогической направленности. С одной стороны, можно утверждать, что умение педагогических работников применять результаты диагностических исследований в педагогической деятельности является базовой способностью учителя. Но в реальной школьной практике данная способность у большинства учителей проявляется на недостаточно высоком уровне, что требует особого внимания к ее совершенствованию и развитию. С другой стороны, интерпретация результатов диагностических исследований для выявления потребностей, интересов и склонностей обучающихся к профессиям психолого-педагогической направленности является для педагогических работников новой функции. Соответственно, появляется необходимость в освоении новых компетенций.

Вместе с тем отметим, что данная программа в большей степени сосредоточена на совершенствование имеющихся у педагогических работников компетенций или приобретение новых. Например, такие выделенные в программе умения, как «проектирование содержа- ние учебных предметов и элективных курсов, методов его реализации в психологопедагогических классах», «применение методов театральной педагогики для формирования умений выстраивать продуктивную коммуникацию», «планирование и организация участия обучающихся в социальном проектировании и добровольчестве», являются для слушателей относительно новыми способами деятельности и, соответственно, предполагают освоение комплекса новых знаний и умений.

Исходя из приведенных выше рассуждений, предметом повышения квалификации по рассматриваемой программе является содержание и способы деятельности учителей общеобразовательных организаций, в которых функционируют психолого-педагогические классы, по формированию у обучающихся 8-11-х классов интереса к педагогической деятельности, представлений о ценностях педагогической профессии, ее престижности, знаний о возмож- ностях применения педагогических умений в различных отраслях человеческой деятельности, личностных качеств для выбора педагогической работы в качестве будущей профессии. На этом основании программа получила следующее название: «Содержание и методы педагогического содействия обучающихся психологопедагогических классов в профессиональном самоопределении».

Цель реализации программы заключается в совершенствовании профессиональных компетенций, позволяющих учителям осуществлять содействие учащимся психологопедагогических классов в профессиональном самоопределении. На первом шаге структурирование содержания ДПП осуществляется посредством выделения ее разделов, которые определяются на основании классических блоков программы: нормативного, методологического, содержательно-процессуального, прикладного (табл. 2).

Таблица 2

Уточнение разделов учебного плана ДПП на первом шаге структурирования содержания

|

Блоки учебного плана |

Название разделов учебного плана (предлагаемое разработчиками программы) |

|

Нормативно-правовой раздел |

Нормативно-правовые основания создания и организации деятельности психолого-педагогических классов |

|

Психолого-педагогический раздел |

Психолого-педагогические основания профессиональной ориентации обучающихся психолого-педагогических классов |

|

Содержательнопроцессуальный раздел |

Проектирование и реализация системы педагогического содействия обучающимся психолого-педагогических классов в выборе профессии |

|

Прикладной раздел |

Содержание, технологии и методы развития у обучающихся психологопедагогических классов профессионально-значимых качеств для педагогической деятельности |

Таблица 3

Уточнение тематики учебных занятий в соответствии с выделенными разделами учебного плана на второй шаге структурирования содержания

|

Разделы учебного плана |

Предлагаемое разработчиками содержание учебно-тематического плана |

|

1. Нормативно-правовые основания создания и организации деятельности психолого-педагогических классов |

|

|

Разделы учебного плана |

Предлагаемое разработчиками содержание учебно-тематического плана |

|

2. Психолого-педагогические основания профессиональной ориентации учащихся психолого-педагогических классов |

|

|

3. Проектирование и реализация системы педагогического содействия учащимся психолого-педагогических классов в выборе профессии |

|

|

4. Содержание, технологии и методы развития у учащихся психологопедагогических классов профессионально-значимых качеств для педагогической деятельности |

|

Таблица 4

Уточнение объемов структурных разделов содержания ДПП в соответствии с предметом повышения квалификации и трудоемкостью программы

|

Блоки учебного плана |

Объемы (час) разделов в соответствии с применяемой трудоемкостью |

|||

|

72 ч. |

36 ч. |

24 ч. |

16 ч. |

|

|

Нормативно-правовой раз дел |

6 |

4 |

2 |

2 |

|

Психолого-педагогический раздел |

12 |

6 |

4 |

2 |

|

Содержательнопроцессуальный раздел |

30 |

14 |

8 |

6 |

|

Прикладной раздел |

22 |

10 |

8 |

4 |

|

Итоговая аттестация |

2 |

2 |

2 |

2 |

Таблица 5

|

Блоки учебного плана |

Объемы (час) разделов в соответствии с применяемой трудоемкостью (лекция / практ. занятие / стажировка) |

|||

|

72 ч. |

36 ч. |

24 ч. |

16 ч. |

|

|

Нормативно-правовой раз дел |

4 л + 2 пр |

2 л + 2 пр |

2 л |

2 л |

|

Психолого-педагогический раздел |

6 л + 6 пр |

2 л + 4 пр |

2 л + 2 пр |

2 л |

|

Содержательнопроцессуальный раздел |

10л + 20 пр |

4 л + 10 пр |

8 пр |

6 пр |

|

Прикладной раздел |

6 пр + 16 ст |

2 пр + 8 ст |

8 ст |

4 ст |

|

Итоговая аттестация |

2 |

2 |

2 |

2 |

Формы учебных занятий со слушателями в соответствии с предметом повышения квалификации и трудоемкостью программы

Дальнейшее уточнение предмета повышения квалификации осуществляется посредством определения тематики учебных занятий слушателей в рамках выделенных разделов учебного плана ДПП (второй шаг структурирования содержания) (рис. 3).

На третьем шаге структурирования содержания ДПП осуществляется уточнение учебной нагрузки слушателей в соответствии с рекомендациями по определению объемов структурных разделов содержания (табл. 4), а также применяемых форм учебных занятий (табл. 5).

Итак, представленный в статье подход к структурированию содержания ДПП основан на современных научных знаниях, прежде всего, в области образования взрослых и носит преимущественно прикладной характер. Он активно применяется в практике проектирования ДПП в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования». Методические особенности применения данного подхода продемонстрированы на примере разработки и структурирования содержания ДПП «Содержание и методы педагогического содействия обучающихся психолого-педагогических классов в профессиональном самоопределении».

Заключение

В статье изложен авторский подход к структурированию содержания ДПП повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций, основанный на учете объективных и субъективных факторах образования взрослых. Показано, что представленный подход основан на науч- ных знаниях в области образования взрослых и носит прикладной характер. Представлены признаки отбора содержания ДПП: информативность, полезность, многоаспектность. Интерпретация данных признаков по отношению к процессу проектирования ДПП, позволяет обеспечивать их направленность на содействие педагогическим и руководящим работникам в преодолении профессиональных затруднений, развитии и приобретении новых компетенций, необходимых для реализации актуальных целевых установок государства в области общего образования. Охарактеризован алгоритм структурирования содержания ДПП на основе уточнения предмета повышения квалификации на уровне учебных и учебно-тематических планов. Отмечается, что представленный в статье подход к структурированию содержания ДПП активно применяется в практике проектирования ДПП в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования». Методические особенности применения данного подхода продемонстрированы на примере разработки и структурирования содержания ДПП «Содержание и методы педагогического содействия обучающихся психолого-педагогических классов в профессиональном самоопределении».

Список литературы Структурирование содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций

- Гусева, А. Х. О результатах мониторинга и критериях оценивания дополнительных профессиональных программ / А. Х. Гусева. — Текст: непосредственный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2022. — № 4-1(67). — С. 92–96.

- Лебедев, В. В. О дополнительных профессиональных программах повышения квалификации педагогических работников / В. В. Лебедев. — Текст: непосредственный // Школьные технологии. — 2018. — № 3. — С. 110–118.

- Мансурова, С. Е. Ключевые проблемы проектирования программ повышения квалификации в свете современных нормативных требований / С. Е. Мансурова, Т. В. Расташанская. — Текст: непосредственный // Наука и школа. — 2015. — № 2. — С. 24–32.

- Зотова, Н. К. Концептуальные идеи обновления содержания дополнительного профессионального образования педагога / Н. К. Зотова, С. В. Масловская. — Текст: непосредственный // Проблемы и перспективы развития образования в России. — 2012. — № 15. — С. 235–239.

- Баева, Е. В. Модульный подход в проектировании содержания дополнительных профессиональных программ / Е. В. Баева. — Текст: непосредственный // Мир науки, культуры, образования. — 2022. — № 6 (97). — С. 255–257.

- Рубанов, А. М. Проектирование инновационно-ориентированного содержания дополнительного профессионального образования на основе модульно-компетентностного подхода / А. М. Рубанов, Н. В. Молоткова. — Текст: непосредственный // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2009. — № 7 (75). — С. 165–175.

- Бобиенко, О. М. Проблемы проектирования дополнительных профессиональных программ / О. М. Бобиенко, Н. Ю. Посталюк. — Текст: непосредственный // Вестник Северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия: Педагогика. Психология. Философия. — 2017. — № 4 (08). — С. 15–21.

- Сорокина, Е. Л. Подходы к разработке дополнительных профессиональных программ с учетом требований профессиональных стандартов / Е. Л. Сорокина. — Текст: непосредственный // Наука и социум: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Новосибирск, 15 декабря 2018 года. — Новосибирск: Частное учреждение ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы», 2018. — С. 108–112.

- Махотин, Д. А. Проектирование дополнительных профессиональных программ на основе профессионального стандарта педагога / Д. А. Махотин. — Текст: непосредственный // Вестник РМАТ. — 2013. — № 4. — С. 81–91.

- Тарханова, И. Ю. Партиспативный подход к реализации дополнительных профессиональных программ / И. Ю. Тарханова. — Текст: непосредственный // Казанский педагогический журнал. — 2014. — № 3 (104). — С. 100–107.

- Кузьмина, Н. В. Понятие «педагогической системы» и критерии ее оценки / Н. В. Кузьмина. — Москва: Автономная не- коммерческая организация «Издательский дом «Народное образование», 2002. — 208 с. — Текст: непосредственный.

- Вершловский, С. Г. Система образования взрослых как объект прогнозирования / С. Г. Вершловский. — Текст: непосредственный // Человек и образование. — 2010. — № 1 (22). — С. 16–21.

- Теоретические основы непрерывного образования / под ред. В. Г. Онушкина. — Москва: Педагогика, 1987. — 207 с. — Текст: непосредственный.

- Вербицкий, A. A. Психолого-педагогические основы образования взрослых: контекстный подход / А. А. Вербицкий. — Текст: непосредственный // Новые знания. — 2001. — № 4. — С. 15–19.

- Змеев, С. И. Применение андрагогических принципов обучения в подготовке и повышении квалификации специалистов / С. И. Змеев. — Текст: непосредственный // Человек и образование. — 2014. — № 1 (38). — С. 8–14.

- Сергеев, Н. К. Природа педагогической деятельности и субъектный мир учителя / Н. К. Сергеев, В. В. Сериков. — Текст: непосредственный // Человек и образование. — 2012. — № 1 (30). — С. 4–8.

- Ильясов, Д. Ф. Объективные и субъективные факторы и их учет в управлении повышением квалификации руководителей образовательных учреждений / Д. Ф. Ильясов. — Текст: непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. — 2005. — № 15 (55). — С. 38–49.

- Барабас, А. А. Организационно-педагогические условия развития готовности учителей общеобразовательных организаций к проектированию внутренней системы оценки качества образования / А. А. Барабас. — Текст: непосредственный // Мир науки, культуры, образования. — 2020. — № 1 (80). — С. 191–194.