Структурная адаптивность и пластичность скелетных мышц при удлинении конечности

Автор: Шевцов В.И., Щудло Н.А., Щудло М.М., Филимонова Г.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы адаптивность и пластичность мышц при удлинении конечности в зависимости от режима дистракции. Регенерация мышечных волокон, подвергшихся в процессе дистракции дегенеративной гибели, проявляется формированием дискретных миотуб, разделѐнных прослойками фиброзного рубца. Локальные повреждения нередко приводят к формированию расщеплѐнных волокон. Низкодробная дистракция способствует эффективной регенерации и адаптационному росту сократительных элементов, но в период фиксации доминируют явления атрофии; после снятия аппарата восстанавливаются размерные характеристики мышечных волокон типа I, но не типа II. Высокодробная автодистракция индуцирует более полную рекапитуляцию постнатального роста, чем низкодробная; после снятия аппарата мышечные волокна удлинённой мышцы гипертрофируются, восстанавливаются нормальные размерные соотношения волокон медленного и быстрого типов.

Мышцы, удлинение конечности, регенерация, рост

Короткий адрес: https://sciup.org/142121250

IDR: 142121250 | УДК: 57.017.3+612.741.4:611.73:616.717/.718-001.5-089.227.818.3

Текст научной статьи Структурная адаптивность и пластичность скелетных мышц при удлинении конечности

Функциональные нагрузки мышц, прежде всего растяжение, стимулируют протеиновый синтез [28], миофибриллогенез, гиперплазию и гипертрофию мышечных волокон [17]. Перечисленные эффекты используются в реабилитационной медицине и спорте [27]. По мнению P.G. De Deyne [24], натяжение мышцы ведёт к генерации её удлинения, благодаря которому она остаётся функционально интактной. Удлинение мышц при дистракционном остеосинтезе автор рассматривает как один из примеров индуцированного миофибриллогенеза.

Одно из первых гистологических исследований мышц при дистракционном остеосинтезе выполнено на биопсийном материале [15]. Авторы отметили дистрофические изменения значительной части мышечных волокон, формирование прослоек соединительной и жировой тка- ни, которые, по их мнению, связаны с растяжением и с влиянием иммобилизации. В опытах на животных установлено, что перерастяжение мышц и фасций вызывает нарушения микроциркуляции и тканевую гипоксию, но дистракция с суточным темпом 1 мм является более физиологичной, чем 2-3 мм [7, 11, 14]. По мнению Л.Н. Кочутиной [8], при удлинении голени по 0,5 мм в сутки наблюдаются менее выраженные изменения мионов, соединительнотканных структур и сосудистой сети мышцы.

В работе Г.А. Илизарова, А.Д. Наумова и Н.К. Чикориной [3] отмечено, что при продолжительной дистракции в мышцах нарастают явления миогенеза по эмбрионально-миобластическому типу. Н.К. Чикорина [12] установила, что в процессе удлинения голени дробной дистракцией по методу Г.А. Илизарова большинство мышечных волокон сохраняет нормальную ультраструктуру, демонстрируя признаки гипертрофического роста за счёт миофибриллогенеза.

H.D. Shin, K.J.Rhee & Y.M.Kim [39] полагают, что атрофия и фиброз являются доминирующими реакциями мышц на удлинение. Авторы утверждают, что до 20-процентного удлинения мышца адаптируется путём «слайдинга», а затем происходит новообразование мышечной ткани путём регенерации. Другие авторы, работавшие на аналогичной экспериментальной модели с применением электронной микроскопии, обнаружили, что при 20-процентном удлинении происходит увеличение не только длины, но и серийного числа саркомеров [41], свидетельствующее о генерации мышечной ткани. Иммуногистохимические исследования показали, что удлинение конечности является «триггером» пролиферации миобластов, их «фузии» в удлиняемые мышечные волокна и таким образом промотирует рост мышц взрослых особей [23, 36]. Высокая пролиферативная активность миосателлитоцитов выявляется не только в области мышечно-сухожильного соединения, но и в мышечном брюшке [40, 42, 44]. G. Szoke et al. [43] продемонстрировали, что мышцы могут удлиняться за счёт сухожилий, что более характерно для молодых животных; 77 % увеличения длины сухожилия приходится на проксимальную часть.

По мнению P. Williams et al. [46], мышечные волокна удлиняются путём саркомерогенеза по мере растяжения мышцы, но коллагеновые волокна перимизия и эндомизия повреждаются, что приводит к фиброзу и развитию контрактур. В работе P. Williams et al. [47] дано иное объяснение развития внутримышечного фиброза: при высокой скорости удлинения появляются признаки пере-растяжения саркомеров, многие мышечные волокна дегенерируют без последующей регенерации и замещаются соединительной тканью.

По данным B. Fink et al. [25], при удлинении голени собак-биглей с суточным темпом 1 мм, разделённым на 2 приёма по 0,5 мм, к концу дистракции атрофии подвергаются преимущественно волокна II типа, а в период консолидации костного регенерата выражена атрофия волокон обоих типов. Отмечена группировка волокон, свидетельствующая о наличии процесса реиннервации. Повышение численной плотности мышечных волокон авторы интерпретировали как доказательство гистогенеза мышечной ткани, который наступает после атрофии от без- действия, нейрогенной атрофии и реиннерваци-онного процесса.

Таким образом, даже при высоких разовых и суточных удлинениях, несмотря на некроз значительной части мышечных волокон, развитие их атрофии и фиброза эндомизия, денервационных изменений, получены доказательства адаптационного роста мышцы, в том числе у взрослых животных [23, 36, 40, 41, 42, 44]. По мнению A.H.R.W. Simpson et al. [41], для улучшения функциональных результатов удлинения необходимо снижение суточного темпа до 0,4-0,7 мм – при этих темпах авторы обнаруживали саркомерогенез без признаков повреждения мышечных волокон, альтеративного воспаления и фиброза.

Академик Г.А. Илизаров предложил другой путь, основанный на принципе дробной дистракции – разделении суточного удлинения 1 мм на 4 и/или 60 приёмов. Высокодробная дистракция (1 мм за 60 приёмов) улучшает условия остеогенеза и адаптации мягких тканей к удлинению конечности [5, 6, 13]. Зарубежные авторы [19, 20, 26, 29] отметили, что режим «1 мм за 4 приёма» позволяет уменьшить болевой синдром и активирует остеогенез, но высокодробная дистракция оценивается неоднозначно. По мнению J. Aronson [19], «ни клинические результаты, ни данные экспериментов не оправдали дороговизну автодистракто-ров». Другие иностранные авторы подтвердили перспективность автодистракции в исследованиях формирования костного регенерата, адаптации нервов и суставного хряща [31, 32, 33].

В РНЦ «ВТО» проведены многочисленные эксперименты по удлинению голени собак с суточным темпом 1 мм дистракцией разной дробности. Установлена [10] зависимость сте-реологических и информационных характеристик скелетных мышц не только от дробности удлинения, но и распределения автодистракции во времени суток (круглосуточно либо в течение 12 часов днём или ночью).

Противоречивые представления о характере компенсаторно-приспособительных изменений мягких тканей при дистракционном остеосинтезе и о значении высокодробной дистракции определило цель исследования – проанализировать проявления адаптивности и пластичности скелетных мышц в зависимости от режима дистракции на основании данных литературы и результатов собственных исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Опыты (экспериментаторы к.м.н. А.А. Шрей-нер и д.м.н. С.А. Ерофеев) проведены на 63 взрослых беспородных собаках, которым с 5-го дня после флексионной остеоклазии берцовых костей удлиняли голень на 15 % дистракцией по 1 мм в сутки с разной дробностью: за 1 приём

(1/1), за 4 (1/4), за 8 (1/8) и за 60 приёмов – автодистракция круглосуточно (1/60-сутки) или сеансами по 12 часов (1/60-день; 1/60-ночь). Животные выведены из опыта в конце дистракции (28 дней), через 30 дней фиксации голени в аппарате и через 30 дней после снятия аппарата. Из сред- ней трети брюшка передней большеберцовой мышцы иссекали материал для гистохимического (поперечные криостатные срезы, реакция на АТФ-азу) и гистологического (продольные полу-тонкие эпоксидные срезы, окраска по M. Ontell) исследования. Контроль – материал от 3 интактных собак. В серии сравнения выполнены дополнительно 3 опыта с денервацией передней большеберцовой мышцы: после резекции 3 см седалищного нерва изолировали его проксимальную и дистальную культи колпачками из биологически инертного материала, животные выведены из опыта через 33 дня. Для количественных исследований цифровые изображения препаратов морфометрировали в программе “DiaMorph-Medias”. Все манипуляции на экспериментальных животных проводили в соответствии с требованиями Приказа МЗ СССР №755 от 12.08.1977 и Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При микроскопии полутонких срезов установлено, что процентная доля реактивно изменённых мышечных волокон при круглосуточной автодистракции в режиме 1/60 составляет 4 % в конце дистракции, в периоде фиксации проявляется тенденция к её снижению. Удлинение с меньшей дробностью (1/4) сопровождается ростом этого показателя до 10 %, а при режиме 1/1 – до 14 % к концу дистракции и до 37 % через 30 дней фиксации (рис. 1). В серии 1/1 значителен также процент измененных волокон в мышце контрлатеральной конечности, что может отражать общую реакцию нервной системы на хроническую травматизацию.

Рис. 1. Процентная доля мышечных волокон с признаками реактивно-деструктивных измененений в передней большеберцовой мышце оперированной (Oper) и контралатеральной (Contr) конечностей через 28 дней дистракции (D28) и 30 дней фиксации (F30) при разной дробности удлинения голени у собак

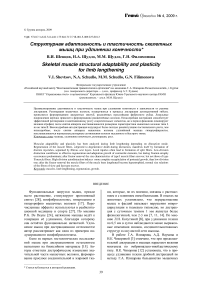

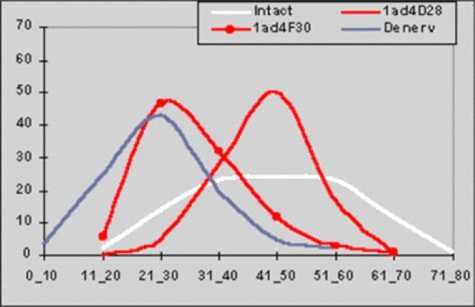

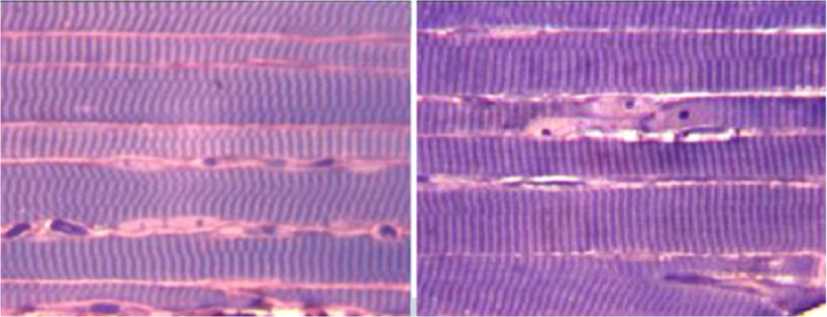

Визуальная оценка гистологических препаратов позволяет установить, что при удлинении в режиме 1/1 формируются широкие соединительнотканные прослойки эндомизия, более выраженные через 30 дней фиксации, чем в конце дистракции (рис. 2). Значительное количество мышечных волокон находится на разных стадиях некротической гибели. В некоторых полях зрения встречаются картины вторичного миогенеза – тонкие волокна с интенсивной базофильной окраской и центральным расположением ядер (миотубы), не имеющие поперечной исчерченности. Отсутствие сателлитных клеток по периферии миотуб, их малые продольные размеры и разделение продольными и поперечными прослойками фиброзной ткани указывают на то, что процесс дифференцировки не имеет шансов завершиться формированием функционально активных мышечных волокон. Подобный абортивный характер миогенеза описан в денервированной мышце [21]. Размерная вариативность мышечных волокон через 28 дней дистракции в режиме 1/1 совпадает с денервированной мышцей (рис. 3), но к тому же отмечается бимодальность их распределения по диаметру, что, как известно, характерно для ишемии мышцы [1]. Через 30 дней фиксации размерная вариативность мышечных волокон резко повышена, что отражает состояние атрофии одних волокон и гипертрофии других, характерное для малоактивных мышц. Известно также, что при удалении части мышцы развивается гипертрофия некоторых волокон [35]. По-видимому, аналогичная реакция проявляется и в данном эксперименте, поскольку дегенеративной гибели подвергается почти 37 % мионов.

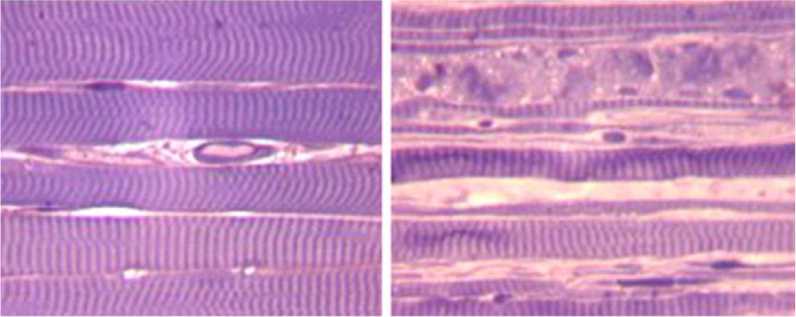

Мышца голени, удлинённой в режиме 1/4, характеризуется не только высокой сохранностью мышечных волокон, но и картинами активации и пролиферации миосателлитоцитов (рис. 4). Обнаруживаются мышечные волокна, утратившие поперечную исчерченность, но также содержащие большое количество активированных ядер, что свидетельствует об их активной репаративной регенерации. Кроме того для этой серии опытов – так же, как и при других вариантах низкодробной дистракции [41], характерно появление расщеплённых волокон. Вероятное объяснение этого феномена – не все пролиферирующие под базальной мембраной регенерирующего волокна миобласты сливаются с его саркоплазмой, некоторые формируют миотубы и дочерние мышечные волокона кнаружи от сарколеммы. После прекращения дистракции в режиме 1/4 картины роста и регенерации затухают, в периоде фиксации прогрессирует атрофия, что подтверждает количественное исследование. Распределение мышечных волокон по диаметру при удлинении в режиме 1/4 (рис. 5) унимодально, кривая имеет вместо плато острую вершину. Через 30 дней фиксации пик кривой смещается влево на 2 класса, что свидетельствует об уменьшении диаметров большинства мышечных волокон.

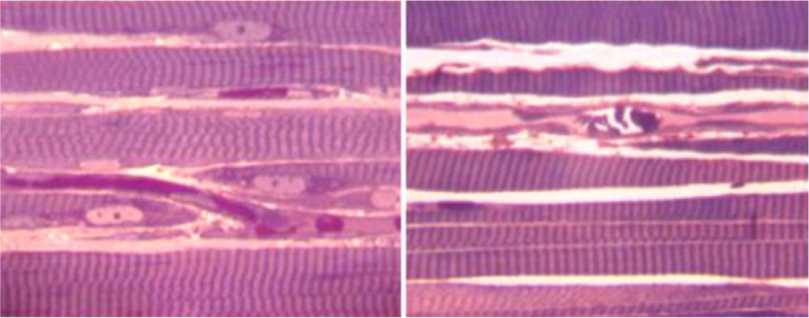

При удлинении в режиме 1/60 дуплеты и триплеты миосателлитоцитов, картины слияния миобластов с мышечными волокнами, сохраняющими прямолинейность и поперечную ис-черченность, выявляются в периоде дистракции и фиксации (рис. 6). Кривые распределения мышечных волокон по диаметру в эти сроки опыта практически идентичны (рис. 7). Толщина большинства мышечных волокон уменьшена в сравнении с интактной мышцей и увеличена по сравнению с денервированной.

Унимодальный характер распределения мышечных волокон по диаметру при удлинении в режимах 1/4 и 1/60 свидетельствует об отсутствии ишемических изменений мышцы. Представляет интерес сравнение этих режимов с другими вариантами дробной дистракции по индексу васкуляризации мышцы – среднему числу микрососудов на одно мышечное волокно. При режимах 1/4 и 1/60-сутки к концу периода дистракции развивается гиперваскуляризация (рис. 8). При удлинении в режиме 1/8 васкуляризация мышечных волокон в конце периода дистракции соответствует уровню интактной мышцы, при дневной или ночной автодистракции индекс васкуляризации к концу дистракции достоверно снижен. Через 30 дней фиксации показатель снижен по сравнению с уровнем интактной мышцы во всех сериях опыта, особенно при круглосуточной и ночной автодистракции. Через 30 дней после снятия аппарата только при круглосуточной автодистракции происходит приближение индекса васкуляризации к уровню интактной мышцы, в остальных сериях он остаётся достоверно сниженным.

На этом этапе эксперимента в серии 1/4 средний диаметр мышечных волокон I типа достоверно не отличается от показателя интактной мышцы, а средний диаметр волокон II типа уменьшен (рис. 9). Как известно, сочетание нормо- или гипертрофии волокон I типа с гипотрофией волокон II типа характерно для состояния денервации или нейральной дисфункции. В тот же срок опыта в серии с высокодробной дистракцией развивается гипертрофия обоих типов волокон (рис. 10), причём средний диаметр волокон типа II оказывается большим, чем типа I. Аналогичное соотношение средних диаметров волокон I и II типов наблюдается в интактной мышце. Вполне возможно, что именно резкое падение индекса васкуляризации в периоде фиксации в серии с круглосуточной автодистракцией способствует морфофункциональному становлению волокон быстрого типа, характеризующихся преобладанием гликолитического метаболизма.

Рис. 2. Продольные полутонкие срезы передней большеберцовой мышцы при удлинении голени собаки дистракцией по 1 мм в сутки за 1 приём. Слева – 28 дней дистракции. Справа фиксации 30 дней. Окраска по M. Ontell, увеличение 500×

Рис. 3. Кривые распределения волокон передней большеберцовой мышцы по диаметру у интактных собак (Intact), при удлинении голени взрослых собак дистракцией 1 мм в сутки за 1 приём в конце дистракции (D28) и через 30 дней фиксации (F30), а также через 30 дней после перерезки седалищного нерва (Denerv)

Рис. 4. Продольные полутонкие срезы передней большеберцовой мышцы при удлинении голени собаки дистракцией по 1 мм в сутки за 4 приём. Слева – 28 дней дистракции. Справа – фиксации 30 дней. Окраска по M. Ontell, увеличение 500×

Рис. 5. Кривые распределения волокон передней большебрцовой мышцы по диаметру у интактных собак (Intact), при удлинении голени взрослых собак дистракцией 1 мм в сутки за 4 приёма в конце дистракции (D28) и через 30 дней фиксации (F30), а также через 30 дней после перерезки седалищного нерва (Denerv)

Рис. 6. Продольные полутонкие срезы передней большеберцовой мышцы при удлинении голени собаки дистракцией по 1 мм в сутки за 60 приёмов. Слева – 28 дней дистракции. Справа фиксации 30 дней. Окраска по M.Ontell, увеличение 500×

Рис. 7. Кривые распределения волокон передней большебрцовой мышцы по диаметру у интактных собак (Intact), при удлинении голени взрослых собак дистракцией 1 мм в сутки за 4 приёма в конце дистракции (D28) и через 30 дней фиксации (F30), а также через 30 дней после перерезки седалищного нерва (Denerv)

Рис. 8. Динамика показателя индекса васкуляризации передней большеберцовой мышцы при удлинении голени в различных режимах

Рис. 9. Средние диаметры мышечных волокон I и II типов в интактной передней большеберцовой мышце (Intact), при дистракции в режиме 1 мм за 4 приёма (1 ad 4) и при автодистракции (1 ad 60)

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Гистогенетические основы регенерации мышц после травм [2] и функциональных перегрузок [17] хорошо изучены. Установлено, что даже при ультраструктурных повреждениях на уровне одного саркомера мышечные волокна высвобождают химические факторы, активирующие резидентные воспалительные клетки, которые посылают хемотаксические сигналы циркулирующим воспалительным клеткам [22]. В очаге повреждения скапливаются нейтрофилы, а затем макрофаги, которые фагоцитируют дебрис и активируют миосателлитоциты. Активированные миогенные клетки дифференцируются в миобласты и сливаются с повреждёнными волокнами, восстанавливая их разрушенные участки. Они также могут рекапитулировать события эмбриогенеза: сливаясь друг с другом, образовать новые мышечные волокна. Существуют данные, что миосателлитоциты способны активироваться не только при повреждениях мышечных волокон, но и в ответ на физиологические стимулы. Активатором служит фактор аутокринно-паракринной регуляции – инсулиноподобный фактор роста I, который помимо модуляций размеров и численности мышечных волокон тормозит воспалительные реакции [34].

Схема (рис. 10) суммирует представления о деструктивно-репаративных и адаптационнопластических реакциях скелетных мышц на дистракцию разной дробности. Данные литературы и результаты наших исследований показали, что регенерация мышечных волокон, подвергшихся в процессе дистракции дегенеративной гибели, не завершается дифференцировкой. В результате гибели мышечных волокон остаются свободные миосателлитоциты, которые могут сливаться и формировать короткие миотубы, но на этом реституция останавливается: дискрет- ные миотубы разделены продольными и поперечными фиброзными рубцами, усиливающими жёсткость и снижающими сократительные свойства мышцы. Такие структуры характерны для мышц, подвергавшихся удлинению в режиме «1 мм за 1 приём».

Узколокальные повреждения мышечных волокон на уровне перерастяжения отдельных саркомеров приводят к активации, пролиферации и гиперплазии миосателлитоцитов в процессе дистракции. Такие картины типичны при удлинении в режиме «1 мм за 4 приёма». На этапе фиксации исчезает активирующий сател-литоциты стимул – повреждение, поэтому процессы регенерации и роста сменяются атрофией.

При дробной дистракции (1/4 и 1/60) с суточным темпом 1 мм от 90 до 96 % мышечных волокон не имеют признаков повреждения. По данным литературы, в условиях низкодробной дистракции с темпами от 0,4 до 4,3 мм в день, остаются неповреждёнными от 82 до 96 % волокон [41]. Активация миосателлитоцитов под влиянием фактора натяжения, которое может поддерживаться только в неповреждённых волокнах, их дифференцировка в миобласты с последующей фузией последних в саркоплазму сохранных мышечных волокон – основной механизм адаптационного роста удлиняемой мышцы. Этот механизм удлинения мышечных волокон рекапитулирует интенсивные фазы постнатального роста, когда встраивание новых саркомеров происходит в любом участке мышечного волокна [37], а не только на концах мышечных волокон и в зонах мышечносухожильных соединений [45]; вслед за увеличением длины и числа саркомеров происходит увеличение поперечного сечения растущих волокон.

Зависимость реакции мышечных волокон на удлинение конечности от режима дистракции

1 мм за 1 приём

Низкодробная дистракция

1г

1 мм за 2-4 приёма

Высокодробная автодистракция

Перерастяжение ^— мышечных волокон

Дегенерирует 37% волокон

~* Перерастяжение ^--- отдельных саркомеров

Дегенерирует |

10% ВОЛОКОИрегснерЯ|цЛЯ реституцией

Дегенерирует 4% волокон

Активация

мио с ат с л литов

повреждения волокон

Регенерация

Субституция

(фиброз)

Частичная реституция: пролиферация и слияние миобластов

I Рекапитуляция ♦ эмбриогенеза

Фузия миобластов в повреждённые участки волокон

Рекапитуляция программы постнатального роста мышечных волокон

Расщеплённые волокна

Дискретные миотубы (абортивный вторичньот миогенез)

Увеличение длины и числа саркомеров (мио фибриллог енез)

Рис. 10. Выраженность деструктивно-репаративных и адаптационно-пластических реакций мышечных волокон при удлинении конечности дистракцией разной дробности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные разными авторами доказательства активации миосателлитоцитов в неповреждённых мышечных волокнах взрослых животных под действием растяжения подсказывают оптимальные приёмы реабилитации пациентов ортепедической клиники, нуждающихся в операциях по удлинению конечностей. Упражнения стретчинга в период, предшествующий удлинению, направленные на увеличение функциональной длины мышц, и высокодробная автодистракция в процессе удлинения создают условия для эффективной структурной адаптации мышцы. Применение в клинике режимов дистракции с разовыми удлинениями более 0,25 мм следует считать недопустимым, так как они вызывают реактивно-деструктивные изменения значительной части волокон, связанные с механическим фактором перерастяжения, воздействием ишемии, которая неизбежно вызывает дегенерацию нервных окончаний [16] и денервационные изменения в ишемизированной мышце.

ВЫВОДЫ

-

1. Разделение у собак суточного удлинения голени 1 мм на 4 приёма профилактирует развитие ишемического некроза мышечных волокон, в сравнении с режимом 1/1 приводит к четырёхкратному снижению (с 37 до 10 %) доли мышечных волокон с дегенеративно-деструктивными изменениями, способствует эффективной регенерации и адаптационному росту сократительных элементов в течение периода дистракции; в период фиксации компенсаторно-приспособительные изменения затухают и усиливаются явления атрофии; после снятия аппарата восстанавливаются размерные характеристики мышечных волокон

-

2. Применение круглосуточной высокодробной автодистракции позволяет уменьшить долю волокон с дегенеративно-деструктивными изменениями до 4 %, создать условия для адаптационного роста сохранных мышечных волокон на этапе дистракции и фиксации, затормозить атрофию в периоде фиксации; после снятия аппарата мышечные волокна удлинённой мышцы гипертрофируются, восстанавливаются нормальные размерные соотношения волокон медленного и быстрого типов.

типа I, но сохраняется умеренная атрофия волокон типа II.