Структурная динамика в современной мировой экономике: противоречия постиндустриализма и деиндустриализации

Автор: Фейгин Григорий Феликсович, Соловьева Юлия Николаевна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Глобализация и мирохозяйственные процессы

Статья в выпуске: 1 (139), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована динамика доли сферы услуг в ВВП ряда стран в сопоставлении с их уровнем и особенностями развития, а также динамикой ВВП за последние сорок лет. Выделены социально-экономические преимущества, которые приносит рост сектора услуг, а также негативные последствия деиндустриализации. Показаны различные сценарии деиндустриализации и возможные пути реиндустриализации в развитых и развивающихся странах.

Структура ввп, деиндустриализация, реиндустриализация, сфера услуг, сервизация

Короткий адрес: https://sciup.org/148325963

IDR: 148325963

Текст научной статьи Структурная динамика в современной мировой экономике: противоречия постиндустриализма и деиндустриализации

Процесс развития мировой экономики принято делить на три последовательно сменяющие друг друга стадии: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Доиндустриальная (аграрная) стадия продолжалась до конца XVII века. На этой стадии основным видом деятельности, обеспечивающим существование хозяйственных систем, являлось сельское хозяйство. В других отраслях деятельность (ремесленничество, строительство) носила побочный характер. Приблизительно с начала XVII века и до середины XX века происходит промышленный переворот, в результате чего промышленный сектор во многих странах стал доминирующим с точки зрения доли в ВВП и количества занятых. Примерно с 1950-х голов в экономиках ведущих стран начинают происходить структурные изменения, обусловившие введение в научный оборот термина «постиндустриальная экономика». Основным признаком перехода к постиндустриальной стадии является превращение сферы услуг в доминирующий сектор.

ГРНТИ 06.51.25

EDN BROLIY

Григорий Феликсович Фейгин – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Юлия Николаевна Соловьева – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры маркетинга Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 24.10.2022.

Дальнейшее развитие (возрастание роли науки, колоссальный прогресс в сфере информационнокоммуникационных технологий) предопределило широкое распространение в экономической литературе таких терминов, как «экономика знаний», «цифровая экономика». Возрастание роли экологического фактора обусловило использование понятия «зеленая экономика». В то же время, современные тенденции развития экономик многих стран указывают на наличие проблемных аспектов, требующих специальных исследований. Во-первых, доминирующая роль сферы услуг не является «всеобщей». В мире существует еще достаточное количество стран, где большинство населения занято в промышленности или в сельском хозяйстве. Во-вторых, само смещение «центра тяжести» экономики в сферу услуг не всегда однозначно интерпретируется как позитивное явление. Так, отмечается феномен деиндустриализации, который предполагает снижение промышленного потенциала страны.

Деиндустриализация означает сокращение спроса на рабочую силу в отраслях промышленности, что зачастую приводит к негативным социально-экономическим последствиям. Соответственно, ставится вопрос о необходимости преодоления данного тренда, т.е. реиндустриализации. Таким образом, вопрос о сочетании интерпретации постиндустриальности как наиболее продвинутой стадии развития экономики с проблемой сохранения и преумножения промышленного потенциала страны в т.ч. путем реиндустриализации остается дискуссионным.

Экономическое развитие национальных экономик и деиндустриализация

В настоящей статье предметом рассмотрения является проблема деиндустриализации в контексте логики поступательного экономического развития национальной экономики на современном этапе. Теоретически можно представить себе ситуацию, при которой динамично развиваются все сектора, но третичный сектор развивается более быстрыми темпами. В этом случае доля сферы услуг в ВВП возрастает, но это еще не является признаком наличия кризисных тенденций, т.к. определенный рост характерен и для промышленности, и для сельского хозяйства. Иначе выглядит ситуация, когда экономический рост обеспечивается в основном за счет сферы услуг, в то время как вклад других секторов в экономическую динамику страны крайне незначителен. В этом случае налицо признак некоторой экономической стагнации независимо от роста в сфере услуг и общего увеличения ВВП.

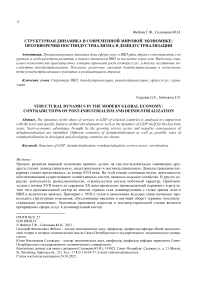

В таблице 1 представлены данные о динамике доли сферы услуг в ВВП ряда стран, объединенных в группы. В первую группу входят развитые индустриальные страны. Здесь очевидно устойчивое доминирование сферы услуг, при этом ее доля в ВВП отдельных стран довольно значительно варьирует: в 2020 году доля сферы услуг в ВВП США составляла 80,1%, в ВВП Германии – 63,6%, в ВВП Финляндии – 60,6%. Также в целом характерен рост доли сферы услуг в ВВП, хотя после 2010 года он был в основном незначительным, а в Японии не проявлялся вообще.

Несколько иначе обстоит дело в странах с формирующимися рынками. Во-первых, здесь доля сферы услуг в ВВП в большинстве случаев ниже, чем в развитых странах, в то время как тенденция ее роста в некоторых случаях (Индия, Китай, Казахстан, Филиппины) проявляется довольно отчетливо. В то же время, в Бразилии еще в 1990 году доля сферы услуг превышала 60%, а затем снизилась и совсем недавно вновь несколько возросла. Отдельно упомянем также группу стран-экспортеров энергоресурсов. Их ВВП по паритету покупательной способности, а также доля услуг в структуре ВВП несколько ниже, чем у представителей группы развитых стран. За последние 40 лет наблюдался существенный, хотя и не всегда стабильный, рост доли услуг. Что касается группы слабо развитых стран, то доля сферы услуг здесь в целом еще ниже, чем в странах с формирующимися рынками. При этом четко не прослеживается направленность динамики данного показателя. Периоды его роста сменяются стадиями снижения.

Приведенные в таблице 1 данные по «странам-отелям» свидетельствуют о том, что высокая доля сферы услуг в ВВП не обязательно является признаком высокого уровня развития страны (и высокого ВВП на душу населения). В этих странах сектор услуг уже не одно десятилетие является доминирующим, т.к. другие сектора развиты сравнительно слабо. В отличие от развитых стран, для стран-отелей не характерна тенденция устойчивого роста доли сферы услуг в ВВП. В силу их специфики значение этого показателя было высоким уже в 1980 году. Далее динамика значений этого показателя в отмеченных странах изменялась волнообразно.

Таким образом, опыт развитых стран показывает отчетливую тенденцию сокращения доли аграрного и индустриального секторов в ВВП в пользу сферы услуг. Данную тенденцию обозначают как деиндустриализацию или сервизацию [8, 9] экономики. Данный тренд очевиден, однако оценки его далеко не однозначны. По мнению В.А. Носкова [6], деиндустриализация в Европе является позитивной. Так, сокращение числа занятых в промышленности и сельском хозяйстве обусловлено автоматизацией и роботизацией производства, что свидетельствует об инновационном характере развития. Кроме того, развитые страны сохраняют контроль над высокими технологиями и имеют при этом возможность оптимизировать цепочки создания стоимости путем частичного перемещения производства в другие страны. Также указывается, что стремительный рост цен на нефть в 2004-2007 годах не оказал существенного влияния на экономики развитых стран, т.к. доля промышленного производства в этих странах уже к тому моменту была сравнительно невелика.

Таблица 1

Доля услуг в валовом внутреннем продукте ряда стран, 1980-2020 гг., %

|

Страна |

1980 |

1990 |

2000 |

2010 |

2020 |

ВВП по ППС на душу населения, 2020 |

|

Развитые страны |

||||||

|

США |

- |

- |

72,8 |

76,2 |

80,1 |

63 028 |

|

Франция |

57,8 |

62,0 |

66,3 |

70,7 |

71,0 |

46 991 |

|

Япония |

- |

- |

65,9 |

70,2 |

69,5 |

42 100 |

|

Германия |

- |

- |

61,5 |

62,3 |

63,6 |

54 845 |

|

Финляндия |

46,8 |

52,3 |

53,0 |

58,9 |

60,6 |

50 937 |

|

Страны с формирующимися рынками |

||||||

|

Бразилия |

40,4 |

60,5 |

58,3 |

57,6 |

62,8 |

14 834 |

|

Филиппины |

35,3 |

42,7 |

51,1 |

53,9 |

61,4 |

8 394 |

|

Россия |

- |

32,6 |

49,7 |

53,1 |

56,3 |

29 916 |

|

Казахстан |

- |

- |

48,4 |

51,7 |

55,8 |

26 750 |

|

Китай |

22,3 |

32,4 |

39,8 |

44,2 |

54,5 |

17 189 |

|

Бангладеш |

44,6 |

46,7 |

50,6 |

53,5 |

51,5 |

5 995 |

|

Индия |

33,8 |

37,0 |

42,7 |

45,0 |

49,3 |

6 525 |

|

Беларусь |

- |

28,6 |

39,9 |

43,5 |

49,1 |

20 238 |

|

Индонезия |

- |

39,1 |

33,4 |

40,7 |

44,4 |

12 072 |

|

Страны-отели |

||||||

|

Багамские острова |

- |

70,2 |

77,7 |

81,1 |

79,1 |

29 065 |

|

Сейшельские острова |

69,5 |

55,2 |

50,5 |

68,5 |

67,6 |

28 339 |

|

Антигуа и Барбуда |

73,6 |

72,5 |

76,2 |

70,7 |

65,3 |

18 240 |

|

Кабо-Верде |

64,5 |

55,5 |

65,4 |

61,2 |

58,9 |

6 376 |

|

Страны топливно-энергетического экспорта |

||||||

|

ОАЭ |

26,8 |

40,0 |

49,2 |

46,7 |

58,2 |

66 766 |

|

Бахрейн |

36,4 |

- |

- |

53,7 |

56,6 |

43 821 |

|

Саудовская Аравия |

27,9 |

45,5 |

41,4 |

39,2 |

53,9 |

46 778 |

|

Наименее развитые страны |

||||||

|

Чад |

46,7 |

50,5 |

44,6 |

33,4 |

43,6 |

1 592 |

|

Уганда |

23,4 |

30,5 |

44,7 |

44,8 |

42,8 |

2 294 |

|

Нигер |

34,0 |

40,7 |

40,4 |

35,1 |

36,2 |

1 288 |

|

Сьерра-Леоне |

41,4 |

31,8 |

12,5 |

35,3 |

31,0 |

1 727 |

|

Йемен |

- |

26,7 |

31,1 |

27,4 |

16,8 |

3 689 |

Однако, отмечая позитивные тенденции деиндустриализации в развитых странах, В.А. Носков указывает и на проблемные аспекты. Так, в 1920-е годы в экономике США наблюдался устойчивый рост сервисного сектора, и этот тренд продолжался вплоть до Великой Депрессии 1929-1933 годов. В дальнейшем (после 1933 г.) подъем американской экономики сопровождался ростом доли промышленного производства в ВВП. Аналогичным образом, в 2000-е годы устойчивый тренд на деиндустриализацию экономик развитых стран завершился мировым экономическим кризисом 2008-2009 годов. После этого увеличение доли сферы услуг в ВВП развитых стран явно замедлилось. Подобный сценарий развития событий дает основание В.А. Носкову выдвинуть гипотезу о «кризисе постиндустриальной парадигмы». В связи этим он указывает на важность принятого Европейской Комиссией специального коммюнике «За европейский промышленный ренессанс». Развитие промышленности на территории ЕС рассматривается в нем как главный драйвер экономического роста. В качестве важной цели подобного ренессанса заявлялось также снижение уровня безработицы.

Негативное влияние деиндустриализации на экономики развитых стран подчеркивает В.Б. Кондратьев [3]. Он отмечает, что перемещение производства из США в развивающиеся страны, прежде всего в Китай, принесло множество проблем американской экономике. Так, главными бенефициарами перемещения производства в другие страны являются мультинациональные корпорации, которые оптимизируют соотношение доходов и затрат. Однако мелкие и средние предприятия обрабатывающей промышленности страдают от этого и становятся на грань банкротства. В 1990-е годы число таких предприятий сократилось примерно на 100 тыс. Также перемещение производства в долгосрочной перспективе приводит к отъезду конструкторов и дизайнеров за рубеж. Во многих высокотехнологичных отраслях американской экономики все больше прослеживается импортозависимость (многие важные детали поставляются из-за рубежа).

Ослабление производственной базы снижает возможность для реализации результатов инвестиционных вложений в НИОКР. Вложения в НИОКР в обрабатывающей промышленности в США значительно уступают по объему Японии (примерно в 3 раза), Германии (примерно в 6 раз), Южной Корее (примерно в 10 раз). Доля обрабатывающей промышленности в общих расходах США на НИОКР составляет 2,5%, в то время как в Южной Корее аналогичный показатель составляет 30%, в Германии – 12%. Таким образом, по степени деиндустриализации США уже значительно «опережают» некоторые другие индустриальные страны. Поэтому проблемные факторы деиндустриализации в США проявляются более отчетливо.

Так, США в значительной мере утратили возможность производить некоторые высокотехнологичные продукты. С 2014 года в обрабатывающей промышленности фактически прекратился рост производительности труда. В период с 2009 по 2017 гг. значительно вырос китайский экспорт в США компьютерной техники, продуктов электронной промышленности, общего машиностроения, транспортного машиностроения и металлообработки, что привело к дальнейшему увеличению торгового дефицита. В 2021 году торговый дефицит США составил 861 млрд долл., в то время как в Германии (где доля промышленного сектора в ВВП существенно выше, чем в США) сальдо торгового баланса в том же году было положительным и составляло 229 млрд долл. (выше приведены количественные показатели по данным Всемирного Банка).

Также определенный интерес представляет опыт деиндустриализации в Бразилии. Заслуживающий внимания анализ был проведен В.А. Красильщиковым [4]. Вплоть до конца XIX века Бразилия была исключительно аграрной страной. Начавшаяся в 1930-е годы индустриализация носила импортозамещающий характер. Изначально развивалась легкая промышленность. Период с 1950 г. по 1978 г. ознаменовался высокими темпами промышленного роста (около 8,5% в год). Однако быстрый рост промышленного производства сопровождался усилением социального неравенства. Именно социальное неравенство и как следствие ограниченный внутренний спрос стали главным препятствием для продолжения промышленной модернизации. В результате уже во второй половине 1970-х годов начали сокращаться инвестиции в инфраструктуру и основной капитал, затем (с 1985 года) снижалась и доля обрабатывающей промышленности в ВВП. С 1985 по 2016 г. она сократилась с 31,6% до 12,5%.

В настоящее время отсутствуют какие-либо реальные предпосылки для реиндустриализации, хотя потребность в ней явно существует. Некоторые исследователи связывают отсутствие предпосылок для реиндустриализации с неготовностью рабочей силы к занятости на высокотехнологичных производствах. Руководством Бразилии предпринимаются определенные усилия, направленные на изменение ситуации. В 2011 году была принята программа повышения конкурентоспособности бразильской промышленности путем внедрения инноваций. Однако ее реализация пока не дала желаемых результатов. Можно заключить, что деиндустриализация в Бразилии по сравнению со странами Запада оказалась преждевременной. Несмотря на успехи в определенных отраслях, экономика Бразилии характеризуется низкими темпами роста при значительном отставании от развитых стран по уровню ВВП на душу населения.

В таблице 2 представлены данные по темпам роста ВВП тех же групп стран, данные о развитии сферы услуг которых были приведены выше. Как следует из таблицы 2, темпы роста в развитых индустриальных странах демонстрируют тенденцию снижения и в целом не превышают 1-2%, однако являются стабильно положительными. Не отличаются высокими темпами роста и представленные в таблице страны из некоторых других групп (страны-отели, страны-экспортеры нефти, отсталые страны).

Таблица 2

Среднегодовые темпы роста ВВП на душу населения ряда стран по периодам, 1980-2020 гг., %

|

Страна |

1980-1989 |

1990-1999 |

2000-2008 |

2010-2019 |

|

Развитые страны |

||||

|

США |

2,2 |

2,0 |

1,4 |

1,6 |

|

Франция |

1,8 |

1,6 |

1,2 |

1,0 |

|

Япония |

3,7 |

1,2 |

1,0 |

1,3 |

|

Германия |

1,9 |

1,7 |

1,5 |

1,8 |

|

Финляндия |

3,2 |

1,5 |

2,9 |

0,9 |

|

Страны с формирующимися рынками |

||||

|

Бразилия |

0,8 |

0,1 |

2,5 |

0,6 |

|

Филиппины |

- 0,6 |

0,4 |

2,9 |

4,8 |

|

Россия |

- |

- 4,9 |

7,3 |

1,7 |

|

Казахстан |

- |

- 3,8 |

8,7 |

3,0 |

|

Китай |

8,2 |

8,8 |

9,8 |

7,1 |

|

Бангладеш |

0,9 |

2,5 |

4,0 |

5,4 |

|

Индия |

3,3 |

3,7 |

4,4 |

5,4 |

|

Беларусь |

- |

- 1,4 |

8,6 |

1,9 |

|

Индонезия |

3,6 |

2,7 |

3,8 |

4,1 |

|

Страны-отели |

||||

|

Багамские острова |

2,0 |

0,1 |

- 0,2 |

0,0 |

|

Сейшельские острова |

1,1 |

3,3 |

1,1 |

3,6 |

|

Антигуа и Барбуда |

6,4 |

1,5 |

3,2 |

1,0 |

|

Кабо-Верде |

4,0 |

7,5 |

6,5 |

1,5 |

|

Страны сырьевого экспорта |

||||

|

ОАЭ |

- 4,6 |

- 0,1 |

- 3,7 |

1,6 |

|

Бахрейн |

- 1,8 |

2,6 |

- 0,6 |

0,1 |

|

Саудовская Аравия |

- 7,2 |

1,0 |

1,3 |

0,9 |

|

Наименее развитые страны |

||||

|

Чад |

2,6 |

- 1,1 |

6,3 |

0,1 |

|

Уганда |

- 0,4 |

3,6 |

3,9 |

1,8 |

|

Нигер |

- 2,8 |

- 1,8 |

0,4 |

2,2 |

|

Сьерра-Леоне |

- 1,4 |

- 3,1 |

3,5 |

2,8 |

|

Йемен |

- |

1,4 |

1,2 |

- 6,3 |

На этом фоне выделяются высокие темпы роста в странах с формирующимися рынками азиатского региона (Китай, Индия, Индонезия, Филиппины, Бангладеш). Анализу феномена высоких темпов роста в странах азиатского региона, на долю которых в 2010-х годах пришлось более половины прироста глобального ВВП, посвящены многочисленные исследования (например [5, 7]). В контексте настоящего исследования стоит отметить, что процессы деиндустриализации в этом регионе проявляются еще не столь явно, как в ряде других регионов. Азиатские страны на определенном этапе стали целевым ориентиром для перемещения производства из развитых стран. Уже со второй половины 1980-х годов происходит перемещение производства из развитых индустриальных стран в связи с наличием дешевой рабочей силы и потенциально гигантского рынка.

В последние годы уровень заработной платы в азиатском регионе существенно возрос, что стимулирует компании и далее перемещать производство, в частности в Бангладеш или во Вьетнам. В связи с наличием крупных рынков в Китае и некоторых других странах азиатского региона удалось наладить собственное промышленное производство наряду с деятельностью иностранных компаний. В этом заключается одна из причин довольно динамичного развития азиатских стран. Помимо представленных в таблице 2 азиатских государств, высокие темпы экономического роста характерны для Монголии, Мьянмы, Вьетнама и Камбоджи. Напротив, в наиболее развитых азиатских странах (Южная Корея, Сингапур) темпы роста на фоне деиндустриализации замедляются.

Как показано в таблице 1, доля сферы услуг в ВВП азиатских стран со сравнительно высокими среднегодовыми темпами роста также несколько увеличивается. Но эта доля все же значительно меньше, чем в развитых странах или в странах-отелях. Только на Филиппинах данный показатель в 2020 году превысил 60%. Тем самым, увеличение доли сферы услуг в ВВП страны в целом представляется закономерной тенденцией, проявляющейся по мере развития экономики страны. Однако на определенном этапе это означает деиндустриализацию, что не только замедляет темпы экономического роста, но и обуславливает многочисленные социально-экономические проблемы. В свою очередь, наивысшие темпы экономического роста сегодня демонстрируют страны, где деиндустриализация еще практически не наступила. Данный феномен заставляет задуматься о дальнейших сценариях динамики секторальной структуры национальных экономик.

Дальнейшие сценарии развития экономик в постиндустриальную эпоху

Характер дальнейшего развития экономики в постиндустриальную эпоху представляется неоднозначным. Возможны различные сценарии. Опыт развитых стран показал, что поступательное движение в становлении постиндустриального общества приносит очевидные результаты. Прежде всего, речь идет о росте общественного благосостояния. В качестве весомых преимуществ развития сектора услуг можно выделить: повышение качества жизни населения; развитие человеческого капитала благодаря услугам здравоохранения и образования; расширение возможностей малого предпринимательства; ди-джитализация всех сфер жизни.

Однако затем общество вступает в фазу деиндустриализации, обусловленной, прежде всего, перемещением производства в другие страны. Деиндустриализация приводит к ряду негативных социальноэкономических последствий: снижению темпов экономического роста; упадку городов – бывших промышленных центров – и застойной бедности в них [2]; потере контроля над передовыми технологиями (переезд конструкторов, технологов и дизайнеров может со временем ослабить позиции развитых стран на рынках высокотехнологичных продуктов); зависимости от импорта; повышению влияния фактора сезонности на динамику экономического развития.

Поэтому представляются целесообразными попытки либо замедлить деиндустриализацию (Германия), либо, по крайней мере частично, провести реиндустриализацию и вернуть на свою территорию выведенные производства. С подобной инициативой активно выступал бывший президент США Д. Трамп. Возможность возвращения производства на территорию развитых индустриальных стран представляется дискуссионной, т.к. следует учитывать фактор издержек (в частности, уровень оплаты труда в развитых странах сравнительно высок). Тем самым, осуществление реиндустриализации в развитых странах затруднено [1]. Поэтому обусловленные деиндустриализацией некоторые негативные тенденции в экономиках развивающихся стран вероятно будут проявляться и в дальнейшем.

Дискуссионным остается и вопрос о дальнейшем характере развития азиатских стран, демонстрирующих высокие темпы роста. Доля сферы услуг в ВВП там также постепенно растет. Один из возможных сценариев заключается в том, что эти страны со временем также встанут на путь деиндустриализации. Уровень общественного благосостояния будет повышаться, в то время как темпы экономического роста будут падать. Это будет означать, что вышеупомянутые азиатские страны с некоторым временным лагом повторят траекторию развитых стран. Однако такой сценарий выглядит, по меньшей мере, неоднозначным.

В результате перемещения производства в азиатский регион мировой центр деловой активности начал постепенно смещаться с Запада на Восток. Можно предположить, что страны Азии в известном смысле «перехватывают инициативу» у развитых стран в контексте развития промышленного производства. Кроме того, эти страны уже сегодня могут оценить последствия деиндустриализации для стран Запада и не повторять этот путь. Тем более, перемещение производства за рубеж (по образцу стран Запада) здесь уже труднореализуемо. Теоретически производство может быть перемещено из азиатских стран в Африку. Однако главный вопрос заключается здесь в том, принесет ли это эффект, сопоставимый с тем, который был обусловлен перемещением производства из развитых стран в Китай.

Африканская рабочая сила является сравнительно дешевой, но здесь возникает проблема ее эффективности и реальной мотивации работы на предприятиях, открываемых азиатскими компаниями. Также дискуссионным является потенциал африканского рынка в контексте интересов азиатских стран с учетом того факта, что уже сегодня китайские товары пользуются спросом по всему миру. Вполне вероятно, что вышеупомянутый сценарий не повторится, и азиатские страны еще долго смогут использовать преимущества сосредоточения значительных объемов промышленного производства на своей территории.

Заключение

Для российской экономики проблема деиндустриализации также стоит достаточно остро. Стремительный спад промышленного производства произошел в 1990-е годы на этапе рыночной трансформации. Предпосылки для реиндустриализации вытекают из тотальных изменений структуры мирохозяйственных связей на фоне глобального конфликта и беспрецедентного санкционного давления. Однако эта проблематика требует специальных исследований.

Список литературы Структурная динамика в современной мировой экономике: противоречия постиндустриализма и деиндустриализации

- Варнавский В.Г. Трансформация мирового геоэкономического пространства в условиях реиндустриализации // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2019. № 2. С. 119-133.

- Ковалевская Ю.Н. "Ржавый пояс" Дальнего Востока России: специфика деиндустриализации в 1990-2010 гг. // Россия и АТР. 2020. № 1 (107). С. 58-71.

- Кондратьев В.Б. Проблемы деиндустриализации в США // Перспективы. 2019. № 3 (19). С. 130-147.

- Красильщиков В.А. Деиндустриализация в Бразилии: уроки для России // Экономическое возрождение России. 2018. № 3 (57). С. 46-62.

- Мельянцев В.А., Адрова И.С. Основные факторы экономического роста Индонезии - четвертой экономики Азии // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2021. № 1. С. 86-106.

- Носков В.А. Постиндустриальное развитие и характер деиндустриализации в мировой экономике и экономическая безопасность России // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2021. № 3. С. 61-69.

- Потапов М.А. Экономическое развитие Восточной Азии: текущее состояние и перспективы // Россия и АТР 2020. № 3 (109). С. 95-109.

- Руденко М.Н., Грибанов Ю.И. Тенденции цифровизации и сервисизации экономики // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2019. № 2 (40). С. 5-8.

- Скоробогатова Т.Н. О сервизации экономики и рабочей силы: уточнение понятия // Обеспечение устойчивого развития регионов в пространственной структуре экономики России. Орел: Изд-во ОрелГУЭТ, 2018. С. 82-84.