Структурная организация микрососудистого русла тонкой кишки

Автор: Кудряшова Валентина Николаевна, Маркова Валерия Игоревна, Моисеева Татьяна Васильевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.22, 2014 года.

Бесплатный доступ

Данные о структурной организаций микрососудистого русла тонкой кишки практически отсутствуют. Это связано с тем, что значительная часть информации о нём получена инъекционными способами, не позволяющими выявить гистоструктуру стенки микрососудов. Методические трудности и до настоящего времени ограничивают возможности изучения микрососудистого русла тонкой кишки в различные периоды её функциональной деятельности, функционального покоя и на высоте кишечного пищеварения. Цель работы: получить новые достоверные данные о структурной организации микрососудистого русла тонкой кишки сочетанным методом интра-экстрасосудистой импрегнации солями серебра. Полученные данные позволили выявить в различных отделах тонкой кишки диапазон пищеварительной реакции микрососудистого русла. Эти данные несомненно имеют не только теоретическое но и клиническое значение.

Тонкая кишка, микрососудистое русло, методы выявления

Короткий адрес: https://sciup.org/143176999

IDR: 143176999

Текст научной статьи Структурная организация микрососудистого русла тонкой кишки

Введение. Через тонкую кишку осуществляется передвижение значительных масс жидкости. Коэффициент капиллярной фильтрации в ней составляет 0,10 мл/мин (мм.рт.ст)/100г ткани [1] или в 30 раз выше, чем в капиллярах скелетных мышц. В связи со способностью реабсорбции белков и их составных частей, тонкая кишка рассматривается как «большой нефрон», ее содержимое сравнивается с первичной мочой, а резорбирующий эпителий – с эпителием почечных канальцев. Кроме того, в тонкой кишке осуществляется тесный контакт внутренней среды организма с окружающей его внешней средой. В ней происходит «переход чужих веществ из внешней среды в свою внутреннюю среду организма» [2, с. 145]. На основе концепции о гоместатированной энтеральной среды [2] и новой информации о механизмах ее формирования [3] был сформулирован важный вывод о том, что «биологический смысл совокупностей функций пищеварительной системы заключается в формировании плазмы крови» [3, с. 187].

Цель исследования - получить новые достоверные данные о структурной организации ми-крососудистого русла тонкой кишки сочетанным методом интра-экстрасосудистой импрегнации солями серебра. Полученные данные позволили выявить в различных отделах тонкой кишки диапазон пищеварительной реакции микрососудистого русла. Эти данные несомненно имеют не только теоретическое но и клиническое значение.

Материал и методы исследования. Работа проведена на беспородных собаках (n=7) обоего пола массой 12-18 кг, содержавшихся в виварии Самарской ветеринарной клинике «Друг» (главный врач – доцент В.А.Ваньков). Обращение с животными регламентировалось Международными и Российскими этическими нормативами. Материалом исследования служили препараты тонкой кишки инъецированные слабыми растворами азотнокислого серебра [4, 5] с предварительным повышением аргирофилии стенки кровеносных и лимфатических микрососудов перфузией раствора Ba(OH)2 [6]. Дальнейшие манипуляции: 1) фиксация фрагментов тонкой кишки в 15% раство-

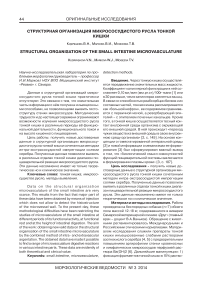

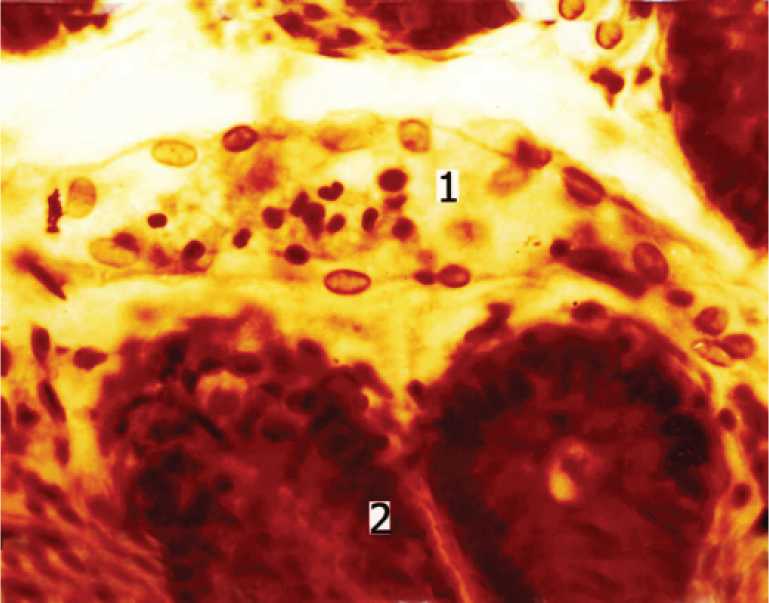

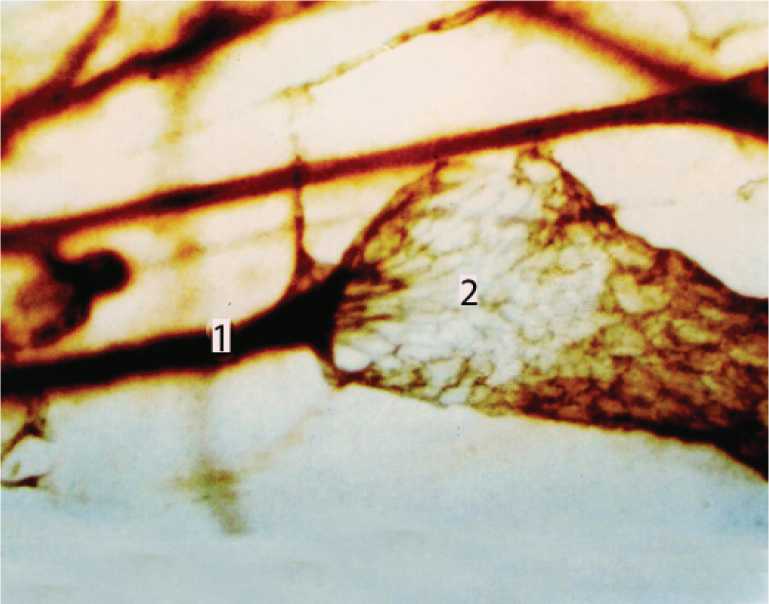

Рис. 1. Прямые артерии (1) с выраженной флюктуацией (1) вступающие в стенку (2) тонкой кишки собаки. Импрегнация по И.И.Маркову. Тотальный препарат. Ув. 16.

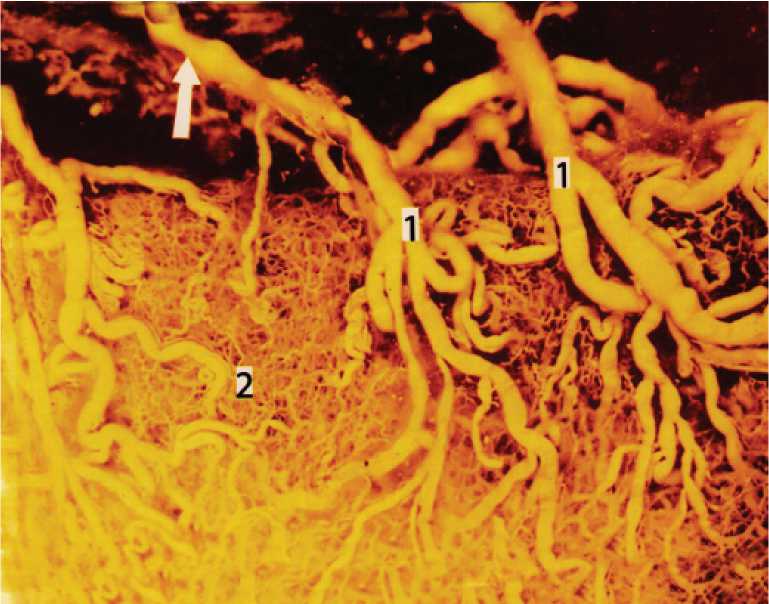

Рис. 2. Расположение венулы (2) на стенке лимфатического микрососуда (1) в подслизистой основе тонкой кишки собаки. Импрегнация по И.И.Маркову. Ув. 200.

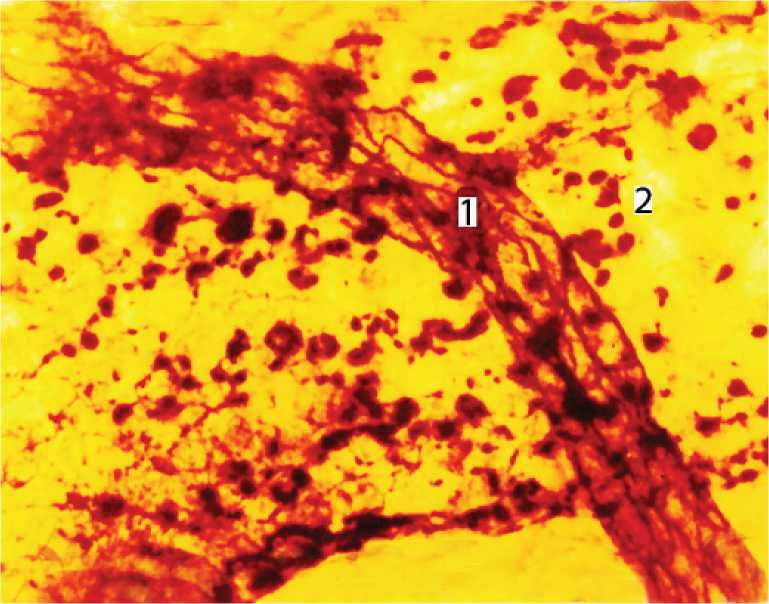

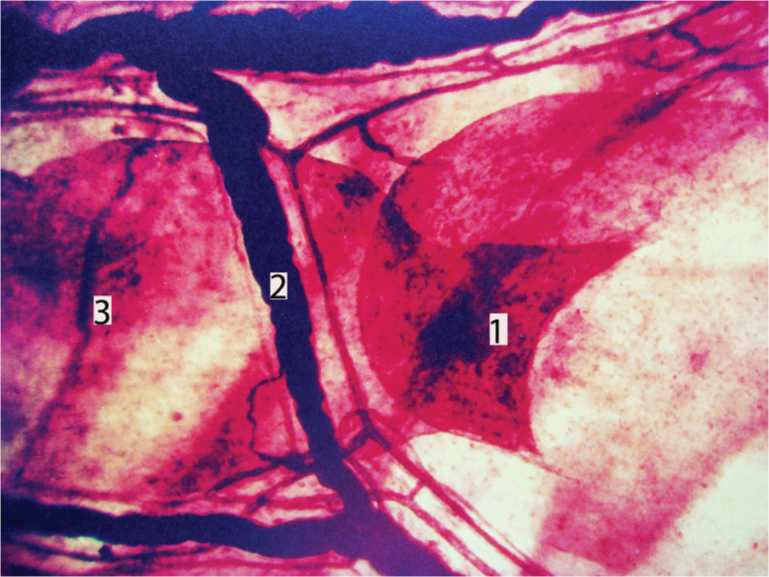

Рис. 3. Лимфо-венозный контакт в межмышечной микрососудистой сети. 1) лимфатический микрососуд; 2) вена. Импрегнация по И.И.Маркову. Ув. 200.

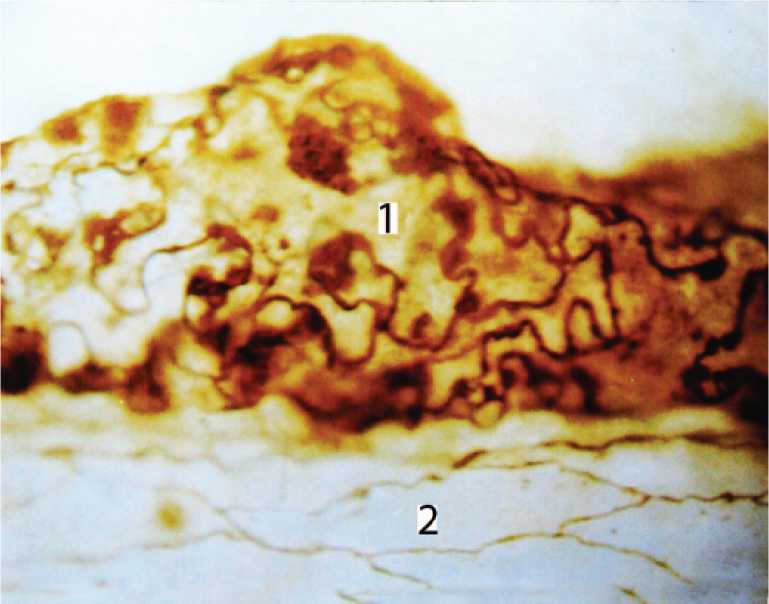

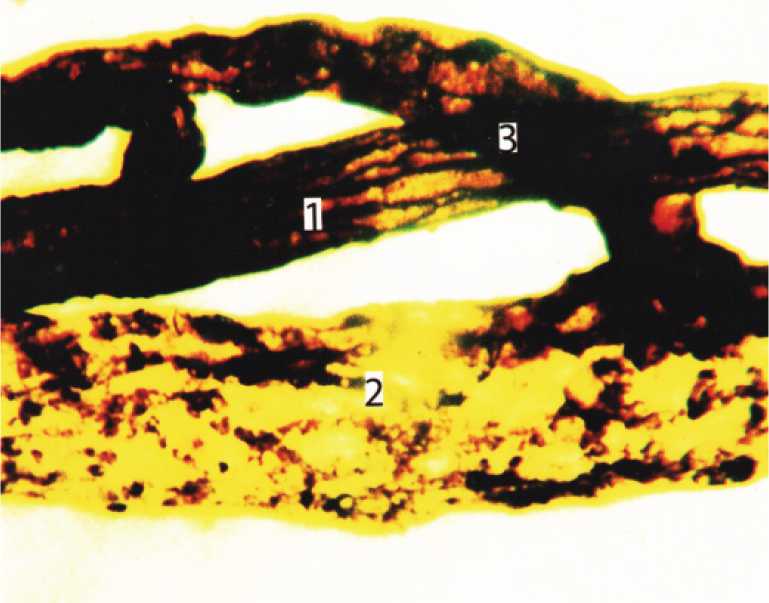

Рис. 4. Лимфатический капилляр (1) в слизистой оболочке тонкой кишки собаки сочетанная импрегнация по В.И.Кошеву. Ув. 200.

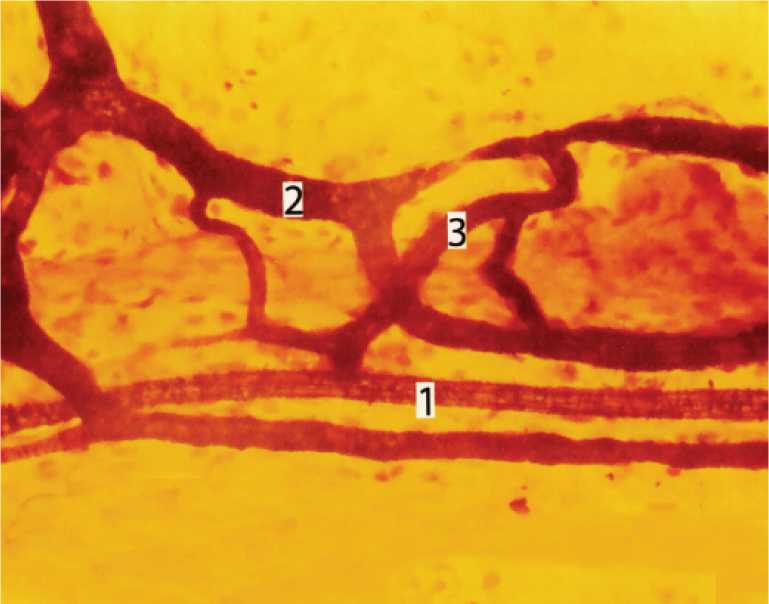

Рис. 5. Лимфатический микрососуд (3) в подслизистой основе тонкой кишки собаки. 1) клапан; 2) нервный ствол. Импрегнация по В.И.Кошеву. Ув. 200.

Рис. 6. Артериоло-венулярный анастомоз (3) в межмышечной микросо-судистой сети тонкой кишки собаки. 1) артериола; 2) венула. Импрегнация по И.И.Маркову. Ув. 200.

Рис. 7. Артериоло-венулярный анастомоз (3) в подслизистой основе тонкой кишки сытой собаки. 1) артериола; 2) венула. Импрегнация по И.И.Маркову. Ув. 200.

Рис. 8. Артериоло-венулярный анастомоз в подслизистой основе тонкой кишки голодной собаки. 1) артериола; 2) венула. Импрегнация по И.И.Маркову. Ув. 100.

ре аметанального формалина; 2) приготовление замороженных срезов или тотальных расслоенных препаратов стенки кишки; 3) импрегнация в растворе азотнокислого серебра (от 1% до 10%).

Результаты исследования и их обсуждение. Прямые артерии вступают в стенку тонкой кишки, а прямые вены и лимфатические сосуды выходят из нее через мышечные «ворота» в продольном слое мышечной оболочки [4]. Причем, достаточно часто одни мышечные «ворота» пропускают только артерии, другие – только вены. По гистоструктуре прямые артерии – это артерии мышечного типа, а по гидродинамическим понятиям – это конфузоры. На препаратах (рис. 1) удалось зафиксировать флюктуации просвета прямых артерии, т.е. они по всей вероятности, функционируют как перистальтические периферические насосы [7]. На фронтальных срезах тонкой кишки достаточно демонстративно выявляются взаимоотношения мышечных «ворот» с проходящими через них сосудами. Значительный диапазон просвета этих сосудов – от полной их компрессии до значительного расширения – свидетельствует о влияние на них сократительной активности продольного слоя мышечной оболочки. В стенке тонкой кишки сформированы три параллельно включенных в кровоток микрососудистых сети: подсерозная, межмышечная и подслизистая. Все они имеют один общий источник формирования – прямые артерии. Геометрия артериальных ветвлений в каждый из микрососудистых сетей различна. В подслизистой основе – это система аркад, а межмышечной и подсерозной сетях – система тройников.

Радиусы аркад и углы тройников в одних и тех же участках сетей у голодных и сытых животных всегда различны. Это связано с тем что во время перистальтики кишки радиусы и углы периодически изменяются: при растяжении ее – увеличиваются, а при сокращении – уменьшаются. Введенное в физиологию понятие – коэффициент капиллярной фильтрации [8] – зависит от двух параметров: числа функционирующих капилляров и проницаемости стенки микрососудов. Оценка морфофункционального состояния микрососу-дистого русла тонкой кишки путем одновременного выявления функционирующих и закрытых микрососудов [4] на гистологических препаратах позволяет судить о состоянии этих двух параметров. Использование слабых растворов азотнокислого серебра (0,05%) в качестве маркера проницаемости не противоречит современным взглядам на значение морфологических методов в исследование транскапиллярного обмена [9]. Коэффициент выхода маркера через стенку венул подслизистой основы у голодных собак составлял 46% (отношение длины проницаемого участка к длине венулы). У сытых собак (через 90 мин после кормления) – коэффициент увеличивался до 97%. При этом межэндотелиальные граница микрососудов становились широкими, грубыми, а цитоплазма эндотелиоцитов гомогенно импрегни-ровалась серебром. В связи с увеличением проницаемости кровеносных микрососудов и выходу раствора азотнокислого серебра из кровеносного русла происходит резорбции его лимфатическими микрососудами. На этом принципе и основан способ импрегнации внутриорганных лимфатических микрососудов [5], позволивший получить новые данные об их топографии, гистоструктуре и взаимоотношениях с кровеносными микрососудами. Особенности гематолимфатических отношений – расположение кровеносных микрососудов на стенке лимфатических микрососудов, отсутствие между ними посредника – рыхлой соединительной ткани – позволяют сбрасывать в лимфатическое русло значительные объемы ультрафильтрата плазмы крови, а не интерстициальной жидкости (рис. 2, 3).

Избыточный объем первичной лимфы обеспечивает эффективный дренаж лимфоцитов русла тонкой кишки. Появление в первичной лимфе лимфацитов – объясняется переходом их из венул в лимфатические капилляры (рис. 4) и посткапилляры. Значительная часть лимфатического русла подслизистой основы представлена лимфатическими посткапиллярами (рис.5) со сложным клапанным аппаратом. Это не складки эндотелия, а инвагинат узкого конца дистального лимфатикса в расширенный конец проксимального его сегмента. При этом формируется дубликатура эндотелия в виде уплощенной воронки, которая свободно свисает в просвет лимфатического микрососуда в виде лепестка со щелевидным просветом [6]. В органах, выполняющих фазные функции, в том числе и в тонкой кишке, существуют артериоло-вену-лярные анастомозы [10]. Артериоло-венулярные анастомозы формируются за счет разнообразных по форме связей, не имеющих капиллярного сегмента. Через анастомозы осуществляется постоянный кровоток. Об этом свидетельствует постоянное их выявление при интрасосудистой импрегнацией (рис. 6). В стенке тонкой кишки голодных собак в связи с функциональной редукцией капиллярного русла выявляется большое количество прямых пре-посткапиллярных сообщений. Создается иллюзия многочисленных вне-капиллярных путей кровотока. Однако при докра-ске этих препаратов гематоксилином выявляются нефункционирующие капилляры, ответвляются от этих прямых путей кровотока. В стенке тонкой кишки временно закрытых артериоло-венулярных анастомозов нет ни у сытых (рис. 7), ни у голодных (рис. 8) собак.

Заключение. Механизмы, обеспечивающие пищеварительный гомеостаз в тонкой кишке, значительно сложнее механизмов, поддерживающих газовый гомеостаз [11]. Именно поэтому структурная организация ее микрососудистого русла является достаточно сложной. Считается, что основным и постоянным «вызовом» гемеостазу является прием пищи [12]. Однако до настоящего времени существуют различные концепции возникновения функциональной гиперимии слизистой оболочки тонкой кишки. Среди них наиболее обоснована концепция о гидролизатах белка и жира как стимуляторов желудочно-кишечных гормонов [13]. Концепция о регулирующем влиянии мышечной оболочки на кровоток в стенке тонкой кишки [14] не получила в свое время должной оценки, а позже вообще была отвергнута [15-17]. Наши данные указывают на то, что функциональное состояние тонкой кишки оказывает прямое воздействие на проходящие через ее мышечные «ворота» кровеносные и лимфатические сосуды, формируя простые по конструкции перистальтические насосы. Они аналогичны «венозным помпам» нижних конечностей и «лимфатическому сердцу» грудного протока.

Кроме того, кровеносные микрососуды стенки тонкой кишки во время перистальтики подвергаются периодической деформации. При этом в микрососудистом русле возникают участки с переменным гидродинамическим сопротивлением, функционирующие как микронасосы. Согласно уравнениям механики жидкости, изменение углов и радиусов дуг в ответвлениях трубопроводов приводит к увеличению или уменьшению гидродинамических потерь в трубопроводах в значительном диапазоне (до 60 раз) [18].

Особое значение в поддержании адекватного кровотока в тонкой кишке имеют артерио-ло-венулярные анастомозы и особые интимные гематолимфатические отношения. Артериоловенулярные анастомозы способствуют снижению периферического сосудистого сопротивления, возникновению феномена быстрого заполнения вен [19] и выраженной дилататорной сосудистой реакции при механическом раздражении слизистой оболочки тонкой кишки [20]. Сочетание шлюзовой и нутритивной функции – предполагает участие артериоло-венулярных анастомозов в запуске восходящей дилятации верхней брыжеечной артерии при усилении моторной деятельности тонкой кишки при пищеварении. Наличие артериоло-венулярных в микрососудистом русле тонкой кишки есть биологическая целесообразность, формирование их происходит поздно и филогенезе, и в онтогенезе [21].

Список литературы Структурная организация микрососудистого русла тонкой кишки

- Richardson D.R. Compression of autoregulatory escape and autoregulation in the intestinal vascular bed / D.R.Richardson, P.C.Johnson // Amer. J. Physiol., 1969, v 217, p. 586 - 590.

- Синещеков А.Д. Биология питания сельскохозяйственных животных/ М. Колос, 1965, 399 с.

- Алиев А.А. Липидный обмен и продуктивность жвачных животных/ М. Колос, 1980, 381 с.

- Марков И.И. Морфологические аспекты хронической ишемии желудочно-кишечного тракта /Изд. Саратовского ун-та. Самара, 1991, 167 с.

- Марков И.И. Импрегнация внутриорганного лимфатического русла по Ранвье /И.И.Марков // Арх. анат., 1985, № 6, с. 77 - 79.

- Эндолимфососудистая контрактильная трабекулярная система: Монография // В.И.Кошев, Е.С.Петров, И.И.Марков и др. - Самара, 2010, 193 с.

- Титов В.Н. Анатомические и функциональные основы эндотелий-зависимой вазодилятации, оксид азота и эндотелин. Артериолы мышечного типа как перистальтические насосы / В.Н. Титов // Усп. совр. биол., 2010, № 4, с. 360 - 380.

- Landis E.M. Heteroposity of the capillary wall as indicated by cinematography analysis of the passage of dyes / E.M.Landis //Ann. N. Y. Acad. Sci., 1964, v 116, p. 765 - 770.

- Чернух А.М. Микроциркуляция / А.М.Чернух, П.А.Александров, О.В.Алексеев // М.Медицина, 1975, 456 с.

- Baez S. Microcirculation in the intramural vessees of the small intestine in the rat / S.Baez // The Microcirculation, Univ. Jllinois Press "Urbana", 1959, p. 114 - 128.

- Гальперин Ю.М., Лазарев П.И. Пищеварение и гомеостаз / М. Наука, 1986, 304 с.

- Bloom S.R. Glucagon a stress hormone / S.R.Bloom//Postgraduabe Med. J., 1973, v. 49, p. 607 - 612.

- Fara J.W. Jntestinal hormones in mesenteric vasodilatation after intraductonalagents/J.W.Fara, E.H.Rubinsten//Amer. J. Physiol., 1972, v. 223, p. 1067 - 1070.

- Beneke R. Anatomische Folgen reflectorischer Angiospasmen /R.Beneke//München. Ved. Ztschr., 1931, Bd. 78, S. 1831 - 1840.

- Chou C.C. Localization of mesenteric hyperemie durind digestion in dog/ C.C.Chou, Y.M.Yu //Amer. J. Physiol., 1974, v. 230, p. 42 - 47.

- Grayson J. The measurement of intestinal blood flow in man / J.Grayson // J. Physiol., 1951, v. 114, p. 419 - 434.

- Grander H.J. Jntrinsic regulation of intestinal oxygenation in the anesthetized dog/ H.J.Grander, C.P.Norris//Amer. J. Physiol., 1979, v. 239, p. 248 - 251.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа / М.Наука, 1987, 840 с.

- Сигал М.З. Интраорганная гемодинамика в полых органах при операциях в брюшной полости / Казань, 1980, 234 с.

- Shepherd A.P. Jntestinal capillary blood flow during metabolic hyperemia /A.Shepherd//Amer. J. Physiol., 1979, v. 237, p. 548 - 554.

- Куприянов В.В. Пути микроциркуляции/Кишинев, Картя Молдовенякэ, 1969, 260 с.