Структурная реакция листа и однолетнего стебля сосны обыкновенной (Pinus sylvestrisl.(Pinaceael)) на специфические факторы среды в условиях Сахалина

Автор: Власова И.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 10, 2012 года.

Бесплатный доступ

На примере культур сосны обыкновенной, произрастающих в разных условиях, выявлено негативное влияние комплекса факторов, обусловленных близостью моря. Вместе с тем выявлена устойчивость некоторых адаптивных признаков для сосны из разных участков.

Структурная реакция, экологические факторы, анатомия, хвоя, однолетний стебель, кора, древесина

Короткий адрес: https://sciup.org/14082102

IDR: 14082102 | УДК: 581.522.5

Текст научной статьи Структурная реакция листа и однолетнего стебля сосны обыкновенной (Pinus sylvestrisl.(Pinaceael)) на специфические факторы среды в условиях Сахалина

Cосна обыкновенная [Урусов В.М., 2004] – “бореальный ценоэлемент континентального и резко континентального климата”. Дальний Восток обладает оптимальными условиями среды для произрастания сосны обыкновенной [8]. Сахалинская область имеет на своей территории экотопы с таковыми условиями, но в силу своего островного положения все же является уникальной. В связи с этим необходимо установить соответствие условий мест произрастания биологическим требованиям сосны обыкновенной и реакцию вегетативных органов на факторы среды.

Сахалинская область в силу своего островного положения и орографического строения обладает рядом специфических характеристик: муссонный климат, преобладание рассеянной радиации над прямой; высокая влажность воздуха и др. Учитывая особенности региона и биологические особенности растений, на острове Сахалине можно выращивать высокопродуктивные лесные фитоценозы, в том числе и сосновые.

Цель исследования . Выявить влияние специфических факторов среды на культуры сосны обыкновенной, произрастающие в различных условиях обитания на Сахалине.

Задачи исследования . Сравнить и проанализировать некоторые морфологические и анатомические параметры сосны обыкновенной из разных районов острова.

Результаты исследования позволят более полно использовать экологические условия для выращивания сосны на Сахалине и экологически обоснованно производить подбор лесокультурных площадей, что обеспечит формирование высокопродуктивных насаждений.

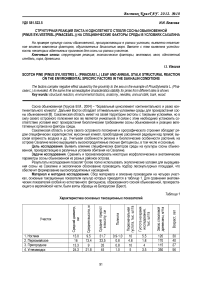

Материал и методика исследования. Сбор материала и описание производили на четырех участках, основные таксационные показатели культур которых приводятся в таблице 1. Для сравнения анатомических показателей особей из естественного фитоценоза, образованного сосной обыкновенной, произрастающего в европейской части, были взяты образцы из Белоруссии (Брест).

Характеристика основных таксационных показателей

Таблица 1

|

Участок |

CL 1— CD CU >x О x Cl CD CL О |

05" 1— О CD DC Cl CD CL О |

1— CD ° S n S X o a > I s CL О |

05 1— О X o |

n- ГО ГО ь 5 3 го У 05 1X -о 05 [= £ |

ОС ® п ГО m го> £ о з 2 о CD 2 5 £ |

>Х 05 О О 2 х о 5 CD CD го m 1= CD 05 CL CO Cl |

1— CD q CD 05 CL CO О СП |

|

1. Ноглики |

13.0 |

9.5 |

31.7 |

0.9-1.0 |

10 |

5.5 |

120 |

30 |

|

2. Первомайское |

16 |

13,4 |

33,5 |

0.8 |

4.8 |

1.8 |

170 |

40 |

|

3. Пригородное |

13.3 |

9 |

33 |

0.8 |

10 |

4 |

115 |

27 |

|

4. Углезаводск |

24.3 |

21.8 |

45 |

1.0 |

5 |

3.5 |

350 |

56 |

Участок № 1 расположен на восточном побережье северной части Сахалина, на равнинной местности в 10–12 км от моря, примерно на высоте над уровнем моря не более 50 м, в окрестностях пос. Ноглики. Тип леса: сосняк разнотравный. Характерные особенности района: наибольшая в пределах острова изменчивость температуры воздуха, избыточное увлажнение почвы и развитие болот.

Участок № 2 находится в центральной части Сахалина, в окрестностях пос. Первомайское Смирны-ховского района. Участок находится под защитой Восточно-Сахалинских гор и является наиболее защищенным от влияния моря из исследованных. Тип леса: сосняк зеленомошный горный. Характерные особенности условий произрастания: наиболее континентальные черты климата.

Участок № 3 располагается в самой южной части Сахалина, на западном побережье залива Анива, в одном километре от моря, на склоне южной экспозиции, с уклоном в 10º, в окрестностях комплекса Пригородное. Сосняк зеленомошно-мелкотравный. Характерные особенности условий произрастания: комплекс факторов, обусловленных близостью моря, ранневесенние оттепели.

Участок № 4 находится в северной части Сусунайской долины, которая располагается на юге Сахалина. Культуры созданы на склоне юго-западной экспозиции, с уклоном в 5–7º, в 25 км от моря, в окрестностях пос. Углезаводска. Сосняк папортниково-бамбучковый. Высота над уровнем моря – 60–70 м. Характерные особенности условий произрастания: горные хребты предохраняют долину от воздействия холодного морского воздуха; в силу своего местоположения здесь наблюдаются наибольшие температурные контрасты по сравнению с побережьями Сахалина, туманы наблюдаются реже; гидротермальный режим на этом участке оптимален для сосны обыкновенной.

В таблице 2 даны параметры основных показателей климатических условий, в которых находятся исследованные фитоценозы. Первый участок относится к северной климатической области, второй участок расположен в Центрально-Сахалинской климатической области, два последних относятся к ЮжноСахалинской климатической области острова Сахалина.

Сравнительная характеристика климатических областей

Таблица 2

|

Климатический показатель |

Климатическая область |

||

|

СевероСахалинская климатическая область |

ЦентральноСахалинская климатическая область |

ЮжноСахалинская климатическая область |

|

|

Суммарная солнечная радиация, кДж/см2 |

410-419 |

427-435 |

Более 452 |

|

Средняя температура января, °С |

-19.9 |

-19.5 |

-13.8 |

|

Средняя температура августа, °С |

14 |

16.4 |

17.3 |

|

Весенний переход t° через 0°, |

09.05 |

15.04 |

09.04 |

|

Осенний переход t° через 0°, |

25.10 |

27.10 |

08.11 |

|

Продолжительность безморозного периода, дней |

168 |

194 |

212 |

|

Средняя дата образования снежного покрова |

02.11 |

06.11 |

22.11 |

|

Средняя дата схода снежного покрова |

18.05 |

10.05 |

29.04 |

|

Годовое количество осадков, мм |

546 |

608 |

753 |

|

Среднее количество дней с туманом, дней |

85 |

47 |

52 |

|

Среднее количество дней с метелью, дней |

65 |

19 |

32 |

|

Повторяемость пасмурного неба по общей облачности в январе, % |

37-50 |

37-69 |

52-79 |

|

Повторяемость пасмурного неба по общей облачности в августе, % |

58-70 |

62-69 |

66-69 |

|

Длина дня зимой, ч |

8 |

8.5 |

9 |

|

Длина летом, ч |

16 |

15.5 |

15 |

Анализ условий обитания свидетельствует, что участок № 3 находится под более жестким влиянием факторов, обусловленных близостью моря. Участок № 1 расположен в северной климатической области острова, обладающей наиболее неблагоприятными условиями гидротермального режима. Участки № 2 и 4 находятся в условиях, в которых влияние указанных выше факторов минимизировано.

На каждом участке произведены глазомерно-инструментальная таксация, описание пространственной и видовой структуры и отбор модельных деревьев. Высоту деревьев измеряли при помощи маятникового высотомера Макарова, диаметр – при помощи мерной вилки, возраст деревьев подсчитывали по мутовкам и годичным кольцам ветровальных и спиленных деревьев. При оценке состояния культур учитывали продолжительность жизни хвои, ее состояние и размеры; величину годичного прироста, наличие фаутных и ветровальных деревьев. Выявляли первоначальную густоту и современное количество деревьев на 1 га. Закладку пробных площадей осуществляли с учетом требований, принятых в лесоустроительных работах [6, 10, 12]

Отбор микрообразцов для анатомического анализа производили из средней части хвои (от 25 деревьев) и однолетних стеблей (от трех деревьев) в период покоя камбия. Модельные деревья не имели признаков внешнего повреждения вредителями и болезнями. Поперечные и продольные срезы для анатомического исследования изготовляли на санном микротоме с замораживающим столиком. Постоянные препараты готовили по методике, общепринятой в анатомии растений [1, 11]. Срезы окрашивали сафранином и нильским синим регрессивным способом, с проводкой через спирты разной концентрации, карбол-ксилол и ксилол. После проводки срезы заливали канадским бальзамом. Анализ препаратов, микрофотографирование и измерения производились на световом микроскопе Axioskop 40 с программным обеспечением AxioVision Rel. 4.8. Обработку результатов осуществляли методом вариационных рядов, для которых определяли показатели: среднюю величину М ср , среднее квадратичное отклонение G, коэффициент вариации с, ошибку средней величины m Мср , показатель точности ρ. В случае необходимости определяли степень достоверности различий между средними t.

Результаты исследования. Результаты измерений анатомических показателей однолетних стеблей и хвои сосны обыкновенной приведены в таблице 3. В данную таблицу для сравнения включены количественные показатели измерений образцов из Белоруссии (Брест).

Характеристика анатомических показателей

Таблица 3

|

Показатель |

Ноглики |

Первомайское |

Пригородное |

Углеза-водск |

Брест |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Однолетний стебель |

|||||

|

Радиальный размер клеток, мкм: эпидермы гиподермы |

19.5±0.6 |

23±1.15 |

25,6±1.0 |

16.0±0.9 |

18±0.55 |

|

50±3 |

31,6±1.9 |

43,2±3.2 |

36.7±2.4 |

40±1.7 |

|

|

Толщина стенок клеток, мкм: гиподермы эпидермы |

2.2±0.09 |

3,6±0.34 |

2,7±0.14 |

4.3±0.13 |

1.9±0.09 |

|

7.8±0.3 |

8,2±0.5 |

8,4±0.34 |

5.9±0.13 |

6±0.17 |

|

|

Ширина, мкм: перидермы коры древесины |

140±3.8 |

124,6±4.44 |

121±6 |

140±3.6 |

93±3.34 |

|

1262±46 |

1671±65 |

880±36 |

1312±58 |

873±31 |

|

|

1611±30 |

1202±53 |

570±19.4 |

1008±20 |

1268±24 |

|

|

Диаметр клеток паренхимы, мкм |

40±1.4 |

49±1.6 |

38±1.34 |

47±1.56 |

39±1.6 |

|

Соотношение, мкм:

|

0.78 |

1.39 |

1.54 |

1.3 |

0.68 |

|

0,63 |

0,64 |

0,61 |

0,66 |

0,5 |

|

|

0.21 |

0.25 |

0.28 |

0.22 |

0.28 |

|

Окончанние табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Однолетняя хвоя |

|||||

|

Радиальный размер клеток, мкм: эпидермы гиподермы |

18.1±1.3 |

18±1.0 |

34.3±3.0 |

19,2±1,1 |

13±0.3 |

|

10,1±0.7 |

9,9±0.76 |

11,8±0.4 |

6.5±0.47 |

9,4±0.36 |

|

|

Диаметр смоляных ходов на поперечном срезе, мкм |

70±2.4 |

60±2.1 |

59±2.5 |

63.5±1.8 |

42.5±1.6 |

|

Толщина хвои, мкм |

771±9 |

835±11.2 |

801±21 |

864±9 |

649±7.5 |

|

Ширина хвои, мкм |

1697±19 |

1890 |

1526±59 |

1814±16 |

1298±14.5 |

|

Толщина стенок клеток, мкм: замыкающих эпидермы гиподермы |

11±0.4 |

5.8±0.5 |

7.4±0.3 |

15.1±0.7 |

9.5±0.4 |

|

6,3±0.36 |

6,5±0.3 |

8.3±0,5 |

5.7±0.24 |

4,5±0.2 |

|

|

3,4±0.25 |

2,3±0.3 |

2,1±0.1 |

2.2±0.1 |

2,9±0.23 |

|

|

Ширина мезофилла, мкм |

170,7±14 |

166,4±9.3 |

158,6±11 |

203±11.4 |

168,5±41 |

|

Соотношение:

|

0.22 |

0.2 |

0.2 |

0.23 |

0.26 |

|

1.07 |

0.96 |

1.05 |

1.24 |

1.24 |

|

Из таблицы 3, характеризующей анатомические показатели, следует, что в стебле и хвое растений, подвергающихся действию морского ветра (Пригородное), лучше развиты защитные структуры: эпидерма, гиподерма, перидерма. Такая же тенденция наблюдается и у растений, произрастающих в северном участке (Ноглики). Защитные структуры однолетнего стебля и хвои сосны из Белоруссии лишь в некоторых случаях имеют показатели меньше (толщина клеточных стенок гиподермы и эпидермы, ширина перидермы), чем сахалинские, а иногда даже и большие, например, по сравнению с образцами из Углезаводска. А размер клеток паренхимы первичной коры (ассимиляционной ткани) в однолетнем стебле больше у растений, обитающих в защищенных от ветра участках (Первомайское и Углезаводск). В этом отношении показатели образцов с материка примерно одинаковы с наихудшими из исследованных сахалинских (Пригородное и Ноглики). Эта реакция растений закономерна, что подтверждают проведенные ранее исследования [2–4]. Однако естественный фитоценоз из Белоруссии находится в более благоприятных условиях, на что указывают коэффициенты соотношения количества клеток флоэмы к таковому в ксилеме однолетнего стебля. Известно, что в неблагоприятных условиях соотношение клеток флоэмы и ксилемы в радиальном ряду в стебле может достигать 1.0 [5]. В однолетней хвое этот показатель имеет обратную закономерность, т.е. он больше единицы, причем для естественного фитоценоза из Белоруссии и культур из Углезаводска, лучшего по большинству характеристик (табл. 2, 3), этот показатель одинаков – 1.24. Выявлена интересная закономерность соотношения ширины паренхимы первичной коры к ширине коры в однолетнем стебле – для растений с сахалинских районов этот показатель варьирует в небольшом диапазоне (0.61–0.66), а для Белоруссии он равен 0.5. Если брать во внимание, что паренхима первичной коры, в том числе, выполняет функцию фотосинтеза, то островные культуры находятся в более выгодных условиях, обеспечивающих им более высокую продуктивность. Этот показатель является относительно устойчивым для всех сахалинских образцов и отличается для особей из Брестского фитоценоза, что говорит о специфическом комплексе факторов, характерных для островного положения.

Из сравнения достоверности различий (табл. 4) следует, что хорошо различаются показатели тканей, выполняющих функции защиты. Большинство показателей образцов из Бреста достоверно отличаются в той или иной степени по сравнению с показателями сахалинских участков. Между деревьями сахалинских участков достоверность различий неоднозначна, но вполне объяснима: островные условия находятся под действием муссонного климата, обладающего на каждом участке специфическими чертами.

Таблица 4

Достоверность различий между количественными показателями растений разных участков

|

Сравниваемые пары |

Модуль достоверности различий между средними t |

||||||||

|

Однолетний стебель |

Однолетняя хвоя |

||||||||

|

Радиальный размер клеток |

Толщина клеточных стенок |

Ширина |

Ширина мезофилла |

Толщина клеточных стенок |

|||||

|

Эпидермы |

Гиподермы |

Эпидермы |

Гиподермы |

Перидермы |

Коры |

Эпидермы |

Гиподермы |

||

|

Ноглики–Первомайское |

2.6 |

5.6 |

0.72 |

4.1 |

2.6 |

4.2 |

0.25 |

0.4 |

3.8 |

|

Ноглики–Пригородное |

5.2 |

1.45 |

1.25 |

3.2 |

2.6 |

6.5 |

0.7 |

3.1 |

4.5 |

|

Ноглики–Углезаводск |

3.1 |

3.4 |

6.1 |

12.9 |

0.03 |

0.7 |

1.9 |

1.4 |

11.4 |

|

Ноглики–Брест |

1.8 |

2.9 |

5.1 |

1.8 |

9.2 |

7 |

0.05 |

4.1 |

1.4 |

|

Первомайское–Пригородное |

1.8 |

3.0 |

0.3 |

2.5 |

0.5 |

9.1 |

0.5 |

2.9 |

0.95 |

|

Первомайское–Углезаводск |

4.8 |

1.7 |

4.7 |

1.8 |

2.7 |

3.4 |

2.6 |

2.1 |

14.2 |

|

Первомайское–Брест |

3.9 |

3.2 |

4.1 |

4.9 |

5.7 |

9.4 |

0.05 |

5.1 |

2.3 |

|

Пригородное–Углезаводск |

6.8 |

0.9 |

5.8 |

4.7 |

4.0 |

0.2 |

2.9 |

4.5 |

14.6 |

|

Пригородное–Брест |

7.2 |

2.4 |

6.7 |

1.6 |

2.7 |

6.3 |

0.2 |

6.6 |

3.0 |

|

Углезаводск–Брест |

1.9 |

1.0 |

1.0 |

14.4 |

9.4 |

6.7 |

0.8 |

3.5 |

12.4 |

Из таблицы следует, что достоверность различий подтверждает исследования: по большинству показателей различия достоверны между образцами из участков, находящихся в неблагоприятных и благоприятных условиях, и недостоверны, если образцы относятся к участкам, которые находятся примерно в одинаковых условиях по интенсивности влияния факторов.

Изменение в анатомических показателях хвои и однолетних стеблей при ухудшении условий (увеличение параметров защитных тканей и уменьшение ассимилирующих) подтверждается внешним состоянием деревьев. Неблагоприятное влияние близости моря обусловлено явлением физиологического иссушения, которое проявляется в пожелтении и раннем опадении хвои. Усиление транспирации, когда корни еще не в состоянии всасывать воду из почвы, обуславливает пожелтение хвои, уменьшение степени развития ассимиляционной ткани, сокращает сроки жизни хвои. Это влечет за собой снижение интенсивности накопления биомассы и, как следствие, снижение роста деревьев. Подобное явление наблюдается на побережье Кольского полуострова [7]. На тканевом уровне это проявляется уменьшением абсолютного значения ширины мезофилла в хвое и паренхимы первичной коры в однолетних стеблях, что видно из результатов нашей работы. Относительная же ширина мезофилла меняется в небольшом диапазоне, на это указывает недостоверность различия этого показателя в однолетней хвое между образцами из разных участков, что говорит, по-видимому, об устойчивости этого признака и подтверждается показателем соотношения толщины мезофилла к толщине хвои. Что же касается ухудшения состояния культур из северного участка (Ноглики), который находится довольно далеко от моря, то это объясняется, очевидно, явлением физиологической засухи, которая возникает часто у растений, находящихся в условиях избыточного увлажнения и низких температур почвы [9].

Выводы

-

1. На основании полученных результатов полагаем, что на Сахалине возможно создание продуктивных культур сосны обыкновенной.

-

2. Наиболее благоприятными условиями для создания культур сосны обыкновенной обладают такие местообитания, которые защищены от действия морских ветров (как на Среднем Сахалине, так и в районах Южного Сахалина, защищенных хребтами). При создании культур необходимо учитывать элементы микрорельефа, экспозицию склона, так как чаще всего на склонах, обращенных к морю, и на южных и югозападных склонах, подверженных солнцепёку, хвоя «выгорает» ранней весной.