Структурная устойчивость и стабильность флоры дельты Аму-Дарьи в условиях изменяющегося гидрологического режима территории (1944-1989 гг.)

Автор: Трофимова Галина Юрьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье исследована динамика флоры дельты Аму-Дарьи. Выявлены структурные составляющие флоры, обеспечившие её структурную устойчивость и проявившие стабильность в изменяющихся условиях среды.

Структурная устойчивость, стабильность, видовое богатство

Короткий адрес: https://sciup.org/148200947

IDR: 148200947 | УДК: 574.9

Текст научной статьи Структурная устойчивость и стабильность флоры дельты Аму-Дарьи в условиях изменяющегося гидрологического режима территории (1944-1989 гг.)

Аму-Дарья – одна из самых полноводных рек Центральной Азии. Ресурсы поверхностных вод её бассейна составляют 76 км3/год [1]. Дельта АмуДарьи характеризуется равнинным рельефом и относится к области интенсивного соленакопления. Ведущими экологическими факторами в дельте Аму-Дарьи принято считать водный фактор и фактор засоления. Основной составляющей водного фактора в дельте Аму-Дарьи является речной сток. Однако в результате быстрого роста безвозвратных изъятий речного стока в бассейне реки Аму-Дарьи его поступление в низовья существенно сократилось. По данным 1932–1960 гг. сток в створе у кишл. Саманбай (Чатлы), расположенного в вершине дельты, составил в среднем 61 % от притока из зоны формирования, а по данным 1961–1988 гг. – всего 28 % [1].

С начала 1960 – х и до конца 1980 – х гг. в низовьях Аму-Дарьи наблюдалось устойчивое увеличение среднегодовых значений минерализации речных вод. В условиях жаркого пустынного климата при малом количестве атмосферных осадков речные воды, рассеив аясь на обширном равнинном пространстве, способствовали увеличению запасов солей в почвогрунтах.

С 1980–х гг. Южное Приаралье было объявлено зоной экологического бедствия. В 1982, 1986 и 1989 г. речной сток в дельту Аму-Дарьи вообще не поступал. Среднее значение речного стока за период 1982–1989 гг. составило 5 км3/год и стало соизмеримо с величиной водоподачи в дельту из вышерасположенных областей. Опустынивание охватило территорию дельты. В экосистеме дельты АмуДарьи произошли нарушения её структуры и функционирования. В этих условиях было принято решение прекратить сброс речных вод Аму-Дарьи в Аральское море. У кишл. Кызылджар (в устье реки) была построена плотина и почти весь остаточный сток, начиная с 1982 г., стал направляться на орошение земель и обводнение водоемов дельты.

Из вышесказанного следует, что в 1980–е гг. экосистема дельты Аму-Дарьи уже не могла самостоятельно существовать и находилась в неустой-

чивом состоянии. Закон оптимальной компонентной дополнительности [3], который гласит, что «никакая экосистема не может самостоятельно существовать при искусственно созданном значительном избытке или недостатке какого-либо экологического компонента (как биотического, так и абиотического)», ограничивает временной интервал существования естественной экосистемы дельты Аму-Дарьи началом 1980–х гг.

На первом этапе нашего исследования на основе анализа гидрологических данных по гидропостам низовьев Аму-Дарьи были выделены периоды с различными средними значениями речного стока (1944–1960, 1961–1970, 1971–1977, 1978–1981, 1982–1989 гг.). При этом учитывались как стабильность поступления водных масс в дельту и направленность тренда на протяжении всего периода, так и обобщенный анализ состояния почвенного и растительного покровов дельты Аму-Дарьи по литературным источникам. Таким образом, каждый выделенный период был охарактеризован не только средним значением речного стока, но и соответствующим состоянием экосистемы дельты АмуДарьи.

Каждый период был рассмотрен как зона нормальной жизнедеятельности (зона оптимума) для некоторого конечного набора видов растений из 265 видов, зафиксированных в дельте Аму-Дарьи с 1947 по 1989 г. [5]. Наиболее часто встречаемыми являются тростник обыкновенный ( Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) — 47,2 %; прибреж-ница солончаковая ( Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.) — 38,4 %; гребенщик многоветвистый ( Tamarix ramosissima Ledeb.) — 36,4 %; верблюжья колючка обыкновенная ( Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch.) — 35,4 %. Основу флористического списка дельты Аму-Дарьи составляют галофильные виды, связанные с различно засоленными местообитаниями. Настоящие галофиты составляют 43,4 % от флористического состава дельты.

Представленность флоры дельты Аму-Дарьи по жизненным формам была определена в соответствии с упрощенной системой жизненных форм, которая наиболее часто используется при анализе растительного покрова Каракалпакии и низовьев Аму-Дарьи. В ней выделены: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, полукустарнички, травы многолетние, травы одно- и двулетние. В качестве структурных составляющих флоры дельты Аму-Дарьи автором рассматриваются следующие:

─ древесно-кустарниковые виды растений (деревья + кустарники + кустарнички + полукустарники + полукустарнички);

─ полудревесные виды растений (полукустарники + полукустарнички);

─ древесные виды растений (деревья + кустарники + кустарнички);

─ травянистые виды растений (травы однолетние + травы двулетние + травы многолетние);

─ одно- и двулетние виды травянистых растений (травы однолетние + травы двулетние);

─ многолетние виды травянистых растений (травы многолетние).

Обозначим через T – число видов (видовое богатство) древесно-кустарниковых растений в каждом из выделенных временных периодов, через T1 – видовое богатство полудревесных растений, через T2 – видовое богатство древесных растений, так что T = T1 + T2. Обозначим через H - видовое богатство травянистых растений в каждом из выделенных временных периодов, через H1 – видовое богатство одно- и двулетних травянистых растений, через H2 – видовое богатство многолетних травянистых растений, так что H = H 1 + H2. Ви- довое богатство растений экосистемы дельты АмуДарьи каждого периода можно представить в виде суммы T + H . Структурные составляющие видового богатства растений дельты каждого периода

T T1

связаны следующим соотношением: — — —

H T2

.

Данная формула является структурным инвариантом [4] и не зависит от числа видов растений в экосистеме дельты Аму-Дарьи разных периодов и тем более от численности каждого вида. Неизменность инварианта на протяжении 1947–1981 гг. свидетельствует о структурной устойчивости видового богатства растений экосистемы дельты Аму-Дарьи. Покажем, что структурной устойчивости видового богатства растений соответствуют конкурентные колебания и колебания сосуществования между структурными составляющими (см. рис. 1-2).

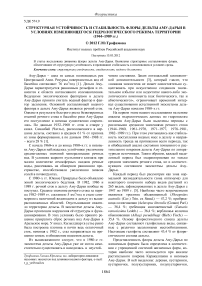

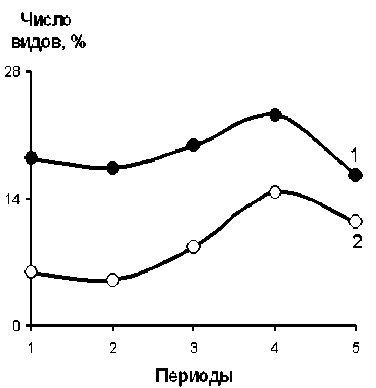

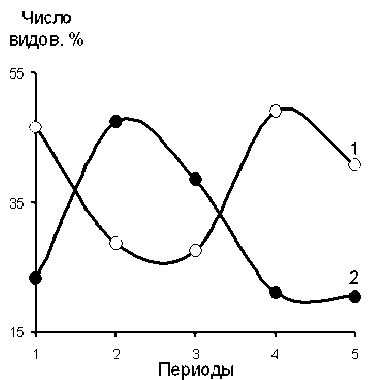

Из рис. 1 следует, что кривые зависимостей видового богатства древесных растений и видового богатства полудревесных растений по разным периодам демонстрируют колебания сосуществования. Из рис. 2 следует, что кривые зависимостей видового богатства одно- и двулетних травянистых растений и видового богатства многолетних травянистых растений по разным периодам демонстрируют конкурентные колебания. Следовательно, структурная устойчивость видового богатства растений дельты Аму-Дарьи по разным периодам обеспечивалась за счёт действия механизмов кон- куренции и сосуществования между структурными составляющими. Таким образом, впервые структурная устойчивость видового богатства растений наземной экосистемы была подтверждена законом конгруэнтного притяжения Михайловского [2, 3], сформулированного для водных экосистем: «…система, взаимодействие в которой сводится лишь к отталкиванию (принцип конкурентного исключения Гаузе) не может быть устойчивой и обречена на гибель. Для её стабилизации должны существовать и противоположные силы (принцип сосуществования)».

Рис. 1. Динамика видового богатства полудревесных растений и видового богатства древесных растений по данным 1947–1989 гг.: 1 – T2 ; 2 –T1 .

Рис. 2. Динамика видового богатства одно- и двулетних травянистых растений и видового богатства многолетних травянистых растений по данным 1947–1989 гг.: 1 – H 1 ; 2 – H 2 .

Проверим справедливость нашего вывода на примере видового богатства травянистых растений дельты Аму-Дарьи и его структурного инварианта min (H 1, H 2) 2

max ( H 1 , H 2 ) 3

[4]. Эта формула оставалась неизменной на протяжении 1947–1981 гг. Следовательно, видовое богатство травянистых растений экосистемы дельты Аму-Дарьи обладало структурной устойчивостью на протяжении 1947-1981 гг. Покажем, что структурной устойчивости видового богатства травянистых растений дельты Аму-Дарьи также соответствуют конкурентные колебания и колебания сосуществования между структурными составляющими H 1 и структурными составляющими H 2.

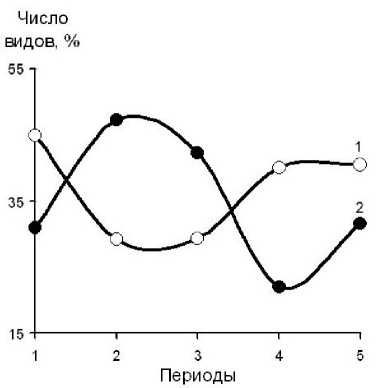

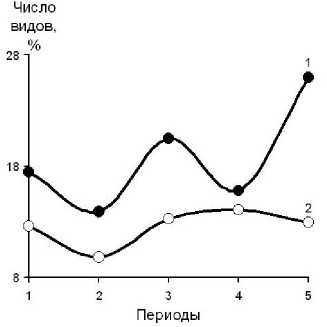

Определим структурные составляющие H 1 и структурные составляющие H 2 , учитывая влияние фактора засоления на видовое богатство травянистых растений дельты Аму-Дарьи. Сначала все виды травянистых растений в каждом периоде поделим на две группы: группу видов трав, являющихся либо травянистыми галофитами, либо солеустойчивыми эфемерами и эфемероидами, и группу остальных видов трав. Выделенные группы обозначим через M 1 и M 2 в соответствии с порядком выделения. В каждой группе каждого периода определим число видов одно- и двулетних трав и обозначим его через H 1 ( M i ) , i = 1 , 2 , и число видов многолетних трав, которое обозначим через H 2 ( Mi ) , i = 1 , 2 . На рис. 3-4 отражена динамика H 1 ( M i ) , i = 1 , 2 и H 2 ( М,\ i = 1,2 по разным периодам в виде конкурентных колебаний и колебаний сосуществования.

Следовательно, структурная устойчивость видового богатства растений дельты Аму-Дарьи и видового богатства травянистых растений, в частности, по разным периодам обеспечивалась за счёт действия механизмов конкуренции и сосуществования между структурными составляющими. Другими словами, из существования структурной устойчивости (структурного инварианта) следует, что взаимодействие структурных составляющих сводится к сумме конкурентных колебаний и колебаний сосуществования.

Рис. 3. Динамика видового богатства многолетних травянистых растений группы M 1 и видового богатства одно- и двулетних травянистых растений группы M 2 по данным 1947-1989 гг.: 1 - H 2 ( M 1 ) ; 2 - H 1 ( M 2 ) .

Рис. 4. Динамика видового богатства одно- и двулетних травянистых растений группы M 1 и видового богатства многолетних травянистых растений группы M 2 по данным 1947-1989 гг.: 1 - H 1 ( M 1 ) ; 2 - H 2 ( M 2 ) .

Исследуем относительную динамику структурных составляющих флоры дельты Аму-Дарьи по выделенным временным периодам, считая, что изменения числа видов растений, не превышающие 10 % по отношению к аналогичным показателям предыдущего периода, являются несущественными. Это позволит нам выявить структурные составляющие флоры дельты, проявившие стабильность, т.е. сохранившие число своих видов в изменяющихся условиях среды, а также выявить связь между структурной устойчивостью и стабильностью.

Данные относительной динамики структурных составляющих флоры дельты Аму-Дарьи отражены в табл. Из них следует, что стабильность в условиях изменяющегося гидрологического режима территории была выявлена у древесно-кустарниковых растений на протяжении 1947-1981 гг.; многолетних травянистых галофитов и солеустойчивых эфемеров и эфемероидов на протяжении 1947-1977 гг.; одно- и двулетних травянистых растений из группы остальных видов трав на протяжении 19471977 гг.

Таблица. Изменения в структурных составляющих флоры дельты Аму-Дарьи по отношению к аналогичным показателям предыдущего периода: (+) - положительные изменения, (—) - отрицательные изменения, (0) - отсутствие изменений.

|

Периоды |

19611970 |

19711977 |

19781981 |

19821989 |

|

T + H |

+ |

— |

— |

— |

|

T |

0 |

0 |

0 |

— |

|

H |

+ |

— |

— |

0 |

|

H 1 ( M 1 ) |

— |

— |

+ |

— |

|

H 2 ( M 1 ) |

0 |

0 |

— |

+ |

|

H 1 ( M 2 ) |

0 |

0 |

— |

— |

|

H 2 ( M 2 ) |

+ |

— |

— |

0 |

Покажем, что стабильность является более «слабой» характеристикой структурно-функциональной организации экосистемы, чем структурная устойчивость. Например, из структурной устойчивости видового богатства растений T + H экосистемы дельты Аму-Дарьи следует стабильность видового богатства древесно-кустарниковых растений T . Из структурной устойчивости видового богатства травянистых растений H экосистемы дельты Аму-Дарьи следует стабильность видового богатства многолетних травянистых галофитов и солеустойчивых эфемеров и эфемероидов H 2 ( M 1 ) , а также стабильность видового богатства одно- и двулетних травянистых растений из группы остальных видов трав H 1 ( M 2 ) . Следовательно, структурная устойчивость флоры дельты АмуДарьи или её части влечет за собой стабильность хотя бы одной её структурной составляющей.

С другой стороны, нестабильность флоры дельты Аму-Дарьи или её части в условиях изменяющегося гидрологического режима территории не является препятствием для существования структурной устойчивости (структурного инварианта). Например, динамика видового богатства растений T + H экосистемы дельты Аму-Дарьи не отличается стабильностью, но обладает структурной устойчивостью. Динамика видового богатства травянистых растений H экосистемы дельты Аму-Дарьи также нестабильна, но при этом также обладает структурной устойчивостью. Это означает, что экосистема адаптируется к изменяющимся условиям среды, варьируя число своих видов растений в сторону увеличения/уменьшения, но сохраняя при этом структурную устойчивость.

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют дополнить наши представления о структурно-функциональной организации экосистемы дельты Аму-Дарьи и её трансформациях в условиях изменяющегося гидрологического режима территории.

Список литературы Структурная устойчивость и стабильность флоры дельты Аму-Дарьи в условиях изменяющегося гидрологического режима территории (1944-1989 гг.)

- Георгиевский, В.Ю. Ресурсы поверхностных вод бассейна Аму-Дарьи и их изменения: материалы научно-координационных совещаний/В.Ю. Георгиевский, Т.И. Владимирова//Мониторинг природной среды в бассейне Аральского моря. СПб.: Гидрометеоиздат, 1991. С.52-58.

- Михайловский Г.Е. Описание и оценка состояний планктонных сообществ. М.: Наука, 1988. 214 с.

- Розенберг, Г.С. Теоретическая и прикладная экология: вып. 9/Г.С. Розенберг, Ф.Н. Рянский. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2005. 292 с.

- Трофимова, Г.Ю. Структурные инварианты видового богатства растений//ДАН. 2009. Т. 26, № 3. С.427-429.

- Трофимова Г.Ю. Эколого-географическая база данных Южного Приаралья. М.: РАСХН, 2003. 60 с.