Структурно-агрегатный состав разновозрастных залежных осушенных почв Еврейской автономной области

Автор: Аверин Д.Е., Зубарев В.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Вовлечение новых целинных почв в сельскохозяйственный оборот требует огромных капитальных вложений и значительных трудовых ресурсов. Вторичное возвращение в сельскохозяйственный оборот залежных мелиорированных земель, не используемых в аграрном хозяйстве, может стать менее затратным приемом увеличения площадей сельскохозяйственных пахотных угодий. На территории Среднеамурской низменности вопросы экологической оценки залежных осушенных почв при повторном вовлечении в сельскохозяйственное использование остаются малоизученными, так как материалов, посвященных данному вопросу, практически нет. Для изучения экологического состояния заброшенных осушенных почв на территории Еврейской автономной области полевые исследования проводились с июля по сентябрь 2022 г. Проведённые исследования показали, что осушенные почвы агроценозов после выведения из сельскохозяйственного оборота вступают в сложный процесс самовосстановления. В залежных почвах происходит уменьшение плотности верхнего слоя, что благоприятно сказывается на структурности почв. С увеличением возраста залежи в осушенных луговых дерново-глеевых почвах отмечается снижение коэффициента структурности до величин, близких к нижней границе «хорошей» структуры. В бурых горно-лесных почвах 20-летней залежи наблюдается заметное увеличение доли макроагрегатов, в том числе агрономически ценных, что свидетельствует об улучшении агрономических свойств залежных почв. Состояние обследованных разновозрастных залежей на луговых глеевых почвах, составляющих основу пахотного фонда области, позволяет отнести их к пригодным для сельскохозяйственного использования.

Среднеамурская низменность, залежь, постагрогенные осушенные почвы, коэффициент структурности, структурно-агрегатный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/143181153

IDR: 143181153 | УДК: 631.4(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2023-26-4-62-70

Текст научной статьи Структурно-агрегатный состав разновозрастных залежных осушенных почв Еврейской автономной области

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016, e-mail: , ;

e-mail: ,

Проблема деградации почв, усилившаяся в последние десятилетия во многих регионах планеты, актуальна как для России в целом, так и для Среднеамурской низменности [13]. Почвы сельскохозяйственной зоны Еврейской автономной области (ЕАО) по свойствам и уровню плодородия не являлись лучшими среди земель юга Дальнего Востока, из-за переувлажнения и заболоченно

сти они осваивались для земледелия с трудом и с большими затратами средств. После проведения комплекса мелиорационных работ данная территория стала одной из основных «житниц» Дальнего Востока во второй половине прошлого столетия. В 1970–1980 гг. для значительных площадей мелиорированных земель сформировалась специфическая проблема «постмелиоративной» деградации почв [9]. На необрабатываемых системах происходит зарастание заброшенных почв мелколиственным лесом, местами развивается вторичное заболачивание. Усиление заболачивания почв связано не только с природно-климатическими условиями, но и с отсутствием их сельскохозяйственного использования, технического ухода за системами и реконструкции дренажа [3].

В этих условиях приоритетным направлением становится создание устойчивых, экологически безопасных осушенных агроландшафтов и получение чистой сельскохозяйственной продукции [2]. Среди наиболее актуальных проблем выделяют научное обоснование режимов мелиораций, обеспечивающих снижение техногенной нагрузки на агроландшафты и водные экосистемы, разработку новых экологически безопасных технологий и технических решений [12]. Освоение новых территорий, которые могли бы быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот, требует огромных капитальных вложений и значительных трудовых ресурсов, которые у местных муниципалитетов зачастую отсутствуют. Вовлечение в повторный оборот и возобновление хозяйственной деятельности на длительное время не используемых, в том числе бывших мелиорированных сельскохозяйственных землях, может стать менее затратным способом решением данной проблемы.

На территории Среднего Приамурья научно-исследовательских работ экологической оценки длительное время не используемых почв практически нет, залежные сельскохозяйственные осушенные земли остаются малоизученными.

Целью данной работы является анализ агрегатного состава осушенных разновозрастных залежных почв.

Цель и задачи проекта полностью соответствуют направлению Н4 из Стратегии научно-технологического развития РФ в плане перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработке и внедрению систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранению и эффективной переработке сельскохозяйственной продукции, созданию безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.

Материалы и методики исследования

Район исследований расположен на юге ЕАО, представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения, образованную озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами среднего и верхнего плейстоцена. Из-за тяжелого механического состава и низкой водо- проницаемости почвы испытывают поверхностное избыточное увлажнение [8]. Климат Еврейской автономной области умеренный муссонный с чертами континентальности. Среднегодовая сумма осадков – 500–600 мм, в отдельные годы до 1000 мм. Большое количество летних осадков (40– 50% годовой суммы осадков) выпадает в июле-августе и создает условия временного избыточного поверхностного увлажнения почв [10]. Сложные природно-климатические условия региона, такие как тяжелый гранулометрический состав почв, частое избыточное поверхностное увлажнение, периодически изменяющиеся окислительно-восстановительные условия, определяют процессы формирования почв и их специфические черты.

Первоначальным этапом работы являлась идентификация всех осушенных земель на территории области. Выявление осушенных полей с разными сельскохозяйственными культурами и залежью происходило по мультиспектральным космическим снимкам среднего пространственного разрешения со спутников серии Landsat 4-8 открытого доступа на сайте Earthexplorer . Для этого последовательно анализировалась временная серия данных ДЗЗ для территории сельскохозяйственных районов Еврейской автономной области за май–июль 2000–2022 гг. Обработка материалов проводилась в геоинформационной системе QGIS 3.32. Расчёт NDVI выполнялся по стандартной методике на основе ближнего инфракрасного (NIR) и красного (RED) каналов, имеющих пространственное разрешение 30–90 м2 на пиксель [15].

Полевые исследования были проведены с июля по сентябрь 2022 г. С целью оценки состояния работоспособности осушительных каналов выезды осуществлялись после прохождения дождей. На каждом исследуемом полигоне производился отбор проб из поверхностного почвенного горизонта (0–30 см) методом квадрата по ГОСТ 28168-89. В лабораторных условиях все образцы почв были высушены до воздушно-сухого состояния.

В настоящее время можно считать общепризнанным, что агрегатный состав и плотность почв являются основными параметрами, определяющими их физические свойства и оказывающими решающее влияние на продуктивность агро- и фитоценозов [6].

Структурный (агрегатный) анализ почв проведен методом сухого просеивания по Савви-нову [14].

Агрономически ценными считаются агрегаты (АЦА) размерами 10–0,25 мм, поскольку именно они придают почвенной структуре ее уникальный вид в виде почвенных комочков и определяют почвенное плодородие [14]. По содержанию АЦА агрегатное состояние почв относят к неудовлетворительному, если фракция 10–0,25 мм составляет <40%, хорошему – при доле АЦА 40–60% и отличному – при доле АЦА >60%. На основании результатов, полученных методом сухого просеивания, рассчитывается коэффициент структурности ( К стр) как отношение (по массе) суммы агрегатов размером 10–0,25 мм к сумме агрегатов диаметром >10 и <0,25 мм. Таким образом, агрегатное состояние почвы считается отличным, если K стр>1,5, хорошим при K ст =0,67–1,5 и неблагоприятным при K стр<0,67 [14].

Плотность почвы определяли методом режущего цилиндра [11].

В данной статье название почв было дано согласно карте, составленной В.Б. Калмановой и Л.А. Матюшкиной (2019) [8].

Результаты исследований

На территории ЕАО в составе земель сельскохозяйственного назначения заболоченные территории занимают 28% (1015 тыс. га), для их использования действуют 74 осушительные системы общей площадью 89,1 тыс. га [17]. Расчет индекса NDVI показал, что из всего мелиоративного осушенного фонда (86 тыс. га) только около 25% земель используется в сельском хозяйстве как пахотные угодья, а остальные 75% используются как сенокосы или находятся в разновозрастном залежном состоянии. На основе анализа космических снимков были выбраны осушительные системы для исследований.

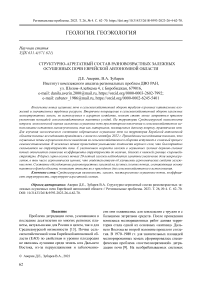

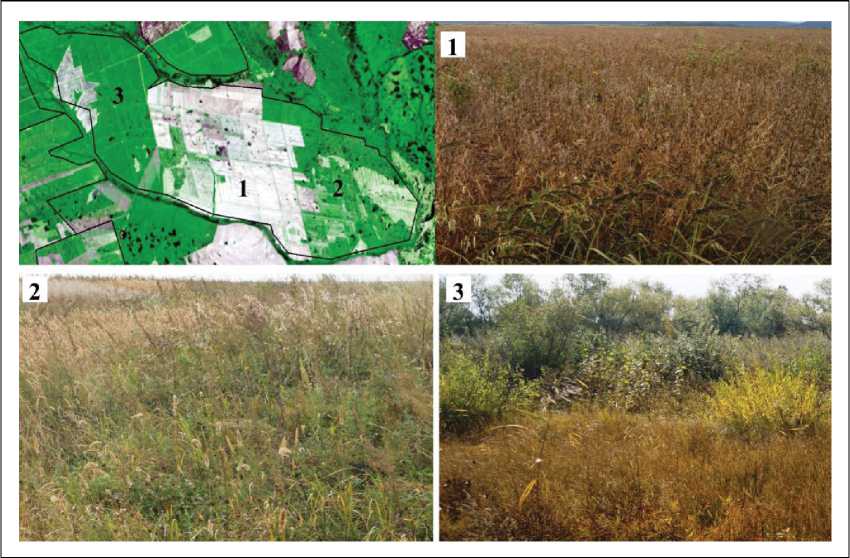

В Облученском районе была исследована осушительная система «Мураши» общей площадью 560 га, она расположена в 5 км к югу от с. Башурово. Почвенный покров осушительной системы представлен бурыми горно-лесными почвами второй надпойменной террасы р. Амур [6]. В 2022 г. она была распахана менее чем наполовину. В ходе работ на данной осушительной системе были исследованы пашня, пятилетняя залежь и 20-летняя залежь (рис. 1).

Плотность почвы пашни составляет 1,4 г/см3, возможно, использование тяжелой сельскохозяйственной техники, применяемой при обработке почвы, оказывает на нее уплотняющее воздействие. Плотность пятилетней залежи 1,1 г/см3. В почве 20-летней залежи величина плотности сло-

Рис. 1. Полигоны исследований на осушительной системе «Мураши» 1 – поле, засеянное соей, 2 – залежь 5 лет, 3 – залежь более 20 лет

Fig. 1. Research sites at the drainage system “Murashi”

1 – field sown with soybeans, 2 – fallow soil for 5 years, 3 – fallow soil for more than 20 years

жения верхнего слоя оказалась минимальной и составила 0,8 г/см3. При отсутствии обработки почв произошло увеличение зеленой и корневой массы естественной растительности, что способствовало разрыхлению верхней части почв [1, 4].

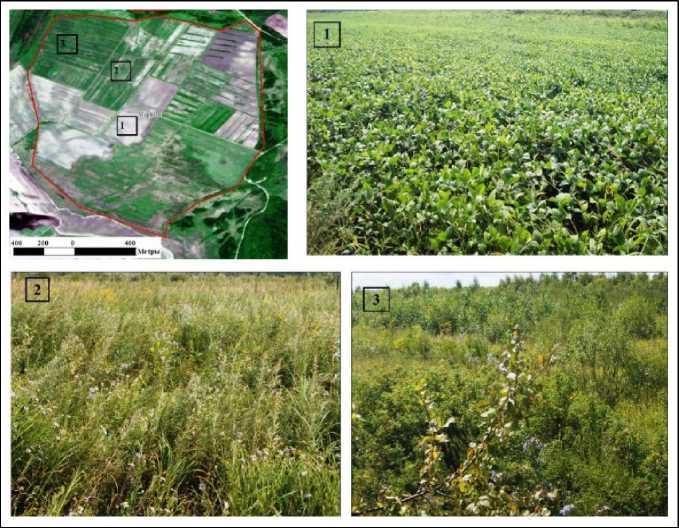

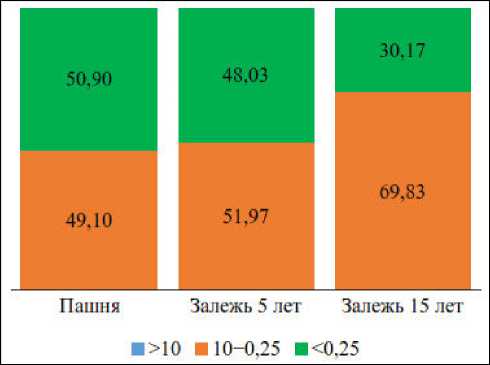

Для агрофизической оценки состояния осушенных залежных почв проводилось определение общего содержания агрегатов и анализ их распределения по фракциям (рис. 2).

Анализ структурно-агрегатного состава бурых горно-лесных почв показал, что изъятие земель из сельскохозяйственного использования приводит к постепенному восстановлению их структуры. Если на пашне K стр составляет 1,0, то отсутствие сельскохозяйственного использования в течение 5 лет ведет к резкому увеличению до 2,0. С увеличением возраста залежи наблюдается увеличение коэффициента структурности, на 20-летней залежи он составляет 3,1.

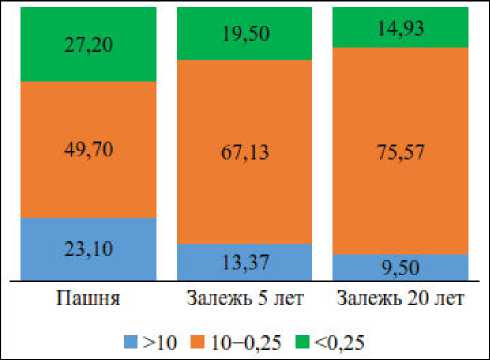

В Биробиджанском районе из 15 тыс. га осушенных луговых дерново-глеевых почв в 2022 г. распахано 2,5 тыс. га, остальные земли (более 80%) находятся в разновозрастном залежном состоянии или используются как сенокосы. В Биробиджанском районе исследование было проведено на осушительной системе «Алексеевская» (рис. 3), нами выбрано 3 полигона: пашня, залежь 3 года и 15-летняя залежь.

В почвенном покрове мелиоративной системы преобладают луговые дерново-глеевые почвы,

Рис. 2. Структурно-агрегатный состав бурых горно-лесных осушенных разновозрастных залежных почв осушительной системы «Мураши», %

Fig. 2. Structural and aggregate composition of drained fallow soils for different ages of the drainage system “Murashi’, %

■ >10 ■ 10-0,25 Я<0,25

Рис. 3. Полигоны исследований на осушительной системе «Алексеевская»

1 – поле, засеянное соей, 2 – залежь 3 года, 3 – залежь 15 лет

Fig. 3. Research sites at the drainage system “Alekseevskaya”

1 – field sown with soybeans, 2 – fallow soil for 3 years, 3 – fallow soil for15 years развитые на большей части II-й надпойменной террасы р. Амур. Основная территория участка осушения сложена верхнечетвертичными и современными отложениями, представленными глинистыми грунтами серого и буровато-серого цвета, плотными, ожелезненными, слабо влажными. Плотность почвы пашни составляет 1,4 г/см3, что связано с уплотняющим действием тяжелой сельскохозяйственной техники. Плотность трехлетней залежи – 1,3 г/см3. При длительном отсутствии рыхления в почве 15-летней залежи величина плотности сложения верхнего слоя оказалась минимальной и составила 0,9 г/см3.

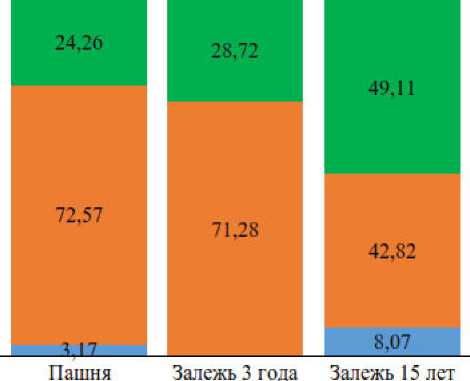

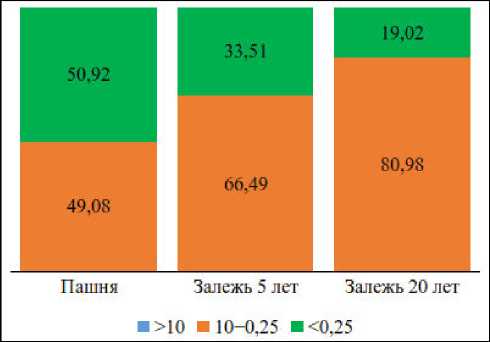

По структурно-агрегатному составу (рис. 4) пашня и 3-летняя залежь более чем на 70% состоят из АЦА и на 30% из пылевидной (<0,25 мм) фракции. Коэффициент структурности почв на пашне составляет 2,6, отсутствие сельскохозяйственного использования в течение 3 лет ведет к его небольшому уменьшению – до 2,5.

Залежь возрастом 15 лет по гранулометрическому составу лишь на 43% состоит из АЦА (фракция 10–0,25 мм). Результаты сухого просеивания свидетельствуют, что длительный период залежности осушенных луговых дерново-глеевых

Рис. 4. Структурно-агрегатный состав осушенных разновозрастных залежных луговых дерново-глеевых почв осушительной системы «Алексеевская», %

Fig. 4. Structural-aggregate composition of drained fallow meadow sod-gley soils of the drainage system “Alekseevskaya”, % почв неблагоприятно сказывается на их структурности. С увеличением возраста залежи наблюдается снижение коэффициента структурности до значения 0,7, что близко к нижней границе «хорошей» структуры.

В Ленинском районе осушено 30,7 тыс. га, из этой площади в 2022 г. распахано всего 14 тыс. га, остальные земли используются как сенокосы или находятся в заброшенном состоянии. Исследовательские работы были проведены на осушительной системе «Даурский массив». Участок осушения расположен в 10 км юго-западнее с. Бабстово и ограничен с севера р. Проходной, с востока – р. Солонечной. В почвенном покрове осушительной системы преобладают луговые глеевые почвы, развитые на II-й надпойменной террасе р. Амур [7]. Плотность почв исследуемого массива невелика и колеблется от 0,9 до 1,3 г/см3. В данных почвах полностью отсутствует глыбистая фракция, а сравнительно высокое содержание фракции крупной пыли (<0,25 мм) в пахотном горизонте способствует образованию тяжелосуглинистого гранулометрического состава (рис. 5). В 15-летней залежи происходит постепенное восстановление структуры, что проявляется в увеличении доли АЦА и снижении пылевидной фракции.

Коэффициент структурности почв на пахотном полигоне и 5-летней залежи оценивается как «хороший» ( К стр=1,0–1,1). Максимальное значение К стр отмечено в 15-летних залежах – 2,3.

В Октябрьском районе на луговых глеевых почвах осушено 21,7 тыс. га. Из этой площади в 2022 г. распахано всего 10 тыс. га, остальные земли используются как сенокосы или находятся в

Рис. 5. Структурно-агрегатный состав осушенных разновозрастных залежных луговых глеевых почв осушительной системы «Даурский массив», %

заброшенном состоянии. Залегают мелиорированные почвы на озерно-аллювиальных отложениях тяжелого гранулометрического состава и формируются под остепнёнными разнотравно-злаковыми группировками растительности в комплексе с кустарниковыми зарослями. В данном районе в 2022 г. была исследована осушительная система «Октябрина». По аналогии с другими районами исследования на данной системе выбраны 3 полигона: пашня и две разновозрастные залежи (рис. 6).

Плотность луговых глеевых почв на осушительной системе «Октябрина» колеблется от 0,9 до 1,3 г/см3. Анализ структурного состава осушенных почв системы «Октябрина» показал (рис. 7), что глыбистая фракция (>10 мм) в них отсутствует. Содержание пылеватой (<0,25 мм) фракции в поверхностном слое почв уменьшается в ряду пашня – залежь 5 лет – 20-летняя залежь.

FFig. 5. Structural and aggregate composition По величине Кстр прослеживается процесс of drained, uneven-aged fallow meadow gley soils улучшения структуры почвы, если на пашне он of the drainage system “Daurian Massiv”, % составляет 1,0, то отсутствие сельскохозяйствен-

Рис. 6. Полигоны исследований на осушительной системе «Октябрина»

1 – поле, засеянное соей, 2 – залежь 5 лет, 3 – залежь 20 лет

Fig. 6. Research sites at the drainage system “Oktyabrina”

1 – field sown with soybeans, 2 – fallow land for 5 years, 3 – fallow land for 20 years

Рис. 7. Структурно-агрегатный состав осушенных разновозрастных залежных луговых глеевых почв осушительной системы «Октябрина», %

Fig. 7. Structural and aggregate composition of drained, uneven-aged fallow meadow gley soils of the drainage system “Oktyabrina”, % ного использования в течение 5 лет ведет к его резкому увеличению (до 2,0). С увеличением возраста залежи наблюдается увеличение коэффициента структурности (до 4,3).

Проведенные нами исследования подтверждают литературные данные о том, что изъятие земель из сельскохозяйственного использования приводит к постепенному восстановлению их естественной структуры и улучшению агрономических свойств почвы [2, 16].

Заключение

Таким образом, проведённые исследования показали, что осушенные почвы после выведения из сельскохозяйственного оборота вступают в сложный процесс самовосстановления. В залежных почвах в большинстве случаев происходит уменьшение плотности верхнего слоя, что благоприятно сказывается на их структурности.

В бурых горно-лесных почвах 20-летней залежи наблюдается заметное увеличение доли макроагрегатов, в том числе агрономически ценных, и соответственное снижение количества микроагрегатов, что свидетельствует об улучшении агрономических свойств залежных почв.

В луговых глеевых почвах с увеличением возраста залежи прослеживается рост коэффициента структурности, что позволяет отнести их к пригодным для использования под сельскохозяйственные угодья.

В луговых дерново-глеевых почвах длительный период залежности неблагоприятно сказывается на их структурности. С увеличением возраста залежи наблюдается снижение коэффициента структурности до значения 0,7, что близко к нижней границе «хорошей» структуры. Причины ухудшения структурности этих почв необходимо выявлять при дальнейших исследованиях.

Полученные данные могут служить в качестве первичной информации для эффективного использования исследуемых залежных почв в системе сельскохозяйственной отрасли.

Список литературы Структурно-агрегатный состав разновозрастных залежных осушенных почв Еврейской автономной области

- Баева Ю.И., Курганова И.Н., Лопес де Греню В.О., Овсепян Л.А., Телеснина В.М., Цветкова Ю.Д. Изменение агрегатного состава различных типов почв в ходе залежной // Бюллетень почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88. С. 47-74. DOI: 10.19047/01361694-20177-88-47-74.

- Бакшеева Е.О., Ростовцева Т.И., Морозов А.С. Особенности зарастания древесной растительностью неиспользуемых сельскохозяйственных земель // Вестник КрасГАУ. 2017. № 10. С. 100-107.

- Бембеева О.Г., Джапова Р.Р. Восстановительная сукцессия залежных земель в пустынной зоне Калмыкии // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 1 (5). С. 1195-1198.

- Бурдуковский М.Л., Голов В.И., Перепелкина П.А., Киселева И.В., Тимофеева Я.О. Агрогенные и постагрогенные изменения запасов углерода и физических свойств подбелов темногумусовых // Почвоведение. 2021. № 6. С. 747-756. DOI: 10.31857/ S0032180X21060046.

- Бурдуковский М.Л., Перепелкина, П.А., Голов В.И. Изменение агрофизических свойств залежных буроподзолистых почв Приморского края // Вестник ДВО РАН. 2020. № 1. С. 60-65. DOI: 10.25808/08697698.2020.209.1.006.

- Зубарев В.А. Изменение некоторых агрофизических свойств залежных осушенных бурых горнолесных почв в Еврейской автономной области // Вестник ДВО РАН. 2023. № 2. С. 100-109. DOI: 10.37102/0869-7698_2023_228_02_8.

- Зубарев В.А., Мажайский Ю.А. Влияние осушения на изменение агрохимических свойств лугово-глеевых почв Среднеамурской низменности // Вестник РГАТУ. 2020. № 1 (45). С. 3338. DOI: 10.36508/RSATU.2020.45.1.006.

- Калманова В.Б., Матюшкина Л.А. Современные проблемы изучения почв природных и агрогенных ландшафтов Еврейской автономной области (юг Дальнего Востока) // Российский журнал прикладной экологии. 2019. № 2. С.21-26.

- Каракин В.П., Шейнгауз А.С. Земельные ресурсы бассейна реки Амур // Вестник ДВО РАН. 2004. № 4. С. 23-37.

- Петров Е.С. Климат Хабаровского края и Еврейской автономной области / Е.С. Петров, П.В. Новороцкий, В.Т. Леншин. Владивосток; Хабаровск: Дальнаука, 2000. 174 с.

- Соколов А.В. Агрохимические методы исследования почв / А.В. Соколов, Д.И. Аскинаев, И.П. Сердобольский. М.: Наука, 1975. 656 с.

- Телеснина В.М., Жуков М.А. Влияние способа сельскохозяйственного освоения на динамику биологического круговорота и ряда почвенных свойств в ходе постагрогенной сукцессии (Костромская область) // Почвоведение. 2019. № 9. С. 1114-1129. DOI: 10.1134/ S0032180X1907013X.

- Фетисов Д.М., Климина Е.М. Антропогенная трансформация геосистем Среднеамурской низменности: ретроспективный анализ // Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 4. С. 60-65.

- Шеин Е.В. Курс физики почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. 432 с.

- Deng Y., Goodchild M.F., Chen X. Using NDVI to define thermal south in several mountainous landscapes of California // Computers & Geosci-ences. 2009. N 35. P. 327-336. DOI: 10.1016/j. cageo.2008.08.005.

- Kalinina O., Goryachkin S.V., Lyuri D.I., Gi-ani L. Post-agrogenic development of vegetation, soils and carbon stocks under self-restoration in different climatic zones of European Russia // Catena. 2015. Vol. 129. Р. 18-29. DOI: 10.1134/ S0032180X1907013X.

- Zubarev V.A., Mazhaysky Y.A., Guseva T.M. The impact of drainage reclamation on the components of agricultural landscapes of small rivers // Agronomy Research. 2020. Vol. 18, N 4. P. 26772686. DOI: 10.13140/RG.2.2.24111.56484.