Структурно-динамическая характеристика весеннего пролёта птиц в Нижнем Приобье

Автор: Головатин М.Г., Пасхальный С.П.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 421 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140150932

IDR: 140150932

Текст статьи Структурно-динамическая характеристика весеннего пролёта птиц в Нижнем Приобье

М.Г.Головатин1), С. П. Пасхальный2)

-

1) Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской Академии наук, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144. E-mail: golovatin@ipae.uran.ru

-

2) Экологический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН. Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги, 629400, ул. Зеленая горка, 21. E-mail: spas2006@yandex.ru

Поступила в редакцию 28 ноября 2007

Весенняя миграция птиц по своей выраженной сезонности сопоставима с такими фенологическими явлениями, как вскрытие рек, сход снежного покрова или начало вегетации растений. Ежегодная изменчивость сроков и темпов прилёта заставляет исследователей связывать её с изменениями в ходе весенних процессов. Однако это явления разного уровня, и об отсутствии тесной связи сроков прилёта с общим развитием весны указывал в свое время Н.А.Гладков (1937). Тем не менее, определённая связь, несомненно, существует. Об этом свидетельствуют непосредственные наблюдения. В частности Л.Е.Динесман (1954) на примере кряквы Anas platyrhynchos и грача Corvus frugilegus говорит о тесной связи прилёта с движением воздушных масс и типом атмосферной циркуляции.

Мы в своей предыдущей работе (Golovatin, Paskhalny 2003) показали, что птицы появляются на местах гнездования не раньше определённого срока, характерного для каждого вида, независимо от того, как протекали весенние процессы до этого. Однако конкретная дата их прилёта напрямую зависит от местных погодных условий: хорошая погода способствует раннему появлению птиц в предельно возможные числа, плохая – приводит к запаздыванию. Зависимость сроков прилёта от погоды проявляется в известном правиле: птицы, прилетающие в конце весны, когда вероятность столкнуться с неблагоприятной погодой существенно ниже, имеют более стабильные даты появления, чем виды, прилетающие рано (Долгошов 1959; Гуреев 1979; Сыроеч-ковский и др. 1987; Mason 1995; Sokolov et al . 1998; Tryjanowski et al . 2002). Как показали наши исследования, это правило имеет ограниченное распространение. Оно справедливо не для всех групп птиц и применимо только в тех районах, где погодные условия у рано и поздно прилетающих видов заметно различаются. В высоких широтах, где весенние явления сдвинуты на более позднее время и различия между поздно и рано прилетающими видами стираются, оно не действует.

Долина Оби – важнейший миграционный коридор на пространствах Западной Сибири. Не удивительно, что многие исследователи, работавшие в разное время в Нижнем Приобье, обращали внимание на весеннюю миграцию птиц и анализировали сроки их прилёта (Бойков 1965; Сурина 1967; Брауде 1972, 1974, 1975, 1987; Венгеров 1973; Рогачёва, Сыроечковский 1968; Рыжановский 1981, 1982, 1984; Рыжа-новский, Алексеева 1979а,б; Рыжановский, Рябицев 1977, 1981; Каля-кин и др. 1978; Алексеева 1980; Данилов и др. 1984; Шутов и др. 1984; Пасхальный 1983, 1996, 2002; Головатин, Пасхальный 1997; Golovatin, Paskhalny 2003). Однако изучение всего комплекса пролетающих видов, динамики состава мигрантов в соответствии с синоптической и фенологической обстановкой ранее практически не проводилось. Мы решили восполнить этот пробел и представить своеобразную характеристику весеннего пролёта птиц в Нижнем Приобье.

Материал и методика

Наблюдения за весенним пролётом птиц производили на стационарах «Лабытнанги» (66º40´ с.ш., 66º30´ в.д.) в течение 26 лет (1982-2007 гг.) и «Войкар» (65º 46´ с.ш., 64º02´ в.д.) – в течение 21 года (1987-2007 гг.).

На стационаре Войкар наблюдения вели ежедневно на площадке 10 км2. На стационаре Лабытнанги наблюдали птиц во время экскурсий на постоянных, но не строго фиксированных маршрутах и на ключевых пунктах, в период с 1 мая по 10 июня ежедневно в утренние часы либо неоднократно в течение дня, в остальное время – не реже одного раза в 2-3 дня. В плохую погоду (сильные осадки и ветер), когда активность птиц и напряжённость миграции резко снижались, вели наблюдения в местах, где защищённость птиц от непогоды обеспечивала их относительно большую концентрацию. Общая протяженность маршрутов в период активного пролёта с 1 мая по 10-15 июня превышала 140-170 км, а по отдельным пятидневкам составила от 4.0 до 56.1 км. Дополнительно использовали сведения о пролёте, полученные от респондентов.

Таблица 1. Сроки фенологических явлений в годы с разным характером весны на стационарах «Войкар» и «Лабытнанги»

|

Год |

Стационар «Войкар» |

Стационар «Лабытнанги» |

|||

|

Ледоход |

Сход снежного покрова на 95% |

Выход листьев берёзы |

Ледоход |

Сход снежного покрова на 95% |

|

|

1999 |

11 июня |

21 июня |

23 июня |

7 июня |

22 июня |

|

2002 |

4 мая |

11 мая |

9 июня |

24-25 мая |

24 мая |

|

2003 |

16 мая |

17 мая |

3 июня |

24-25 мая |

24 мая |

Появление вида фиксировали по первой его регистрации. По средним многолетним датам определяли общий порядок прилёта птиц на стационарах. Исключили редкие и малочисленные виды, т.к. дата их прибытия может оказаться ошибочной из-за малой вероятности встречи с прилетевшими птицами. Для иллюстрации ежегодных отклонений были выбраны 3 года с разным характером весны: 1999 – весна очень поздняя, но средняя по продолжительности, 2002 – весна отно- сительно ранняя и средняя по продолжительности, 2003 – средняя во всех отношениях весна. В качестве демонстрации приводим некоторые фенологические явления в эти годы (табл. 1).

При выборе сезонов руководствовались также тем, чтобы наблюдения в этот год были достаточно полными на обоих стационарах.

Последовательность прилёта птиц в отдельные годы сравнивали с усреднённым списком. Так как общая продолжительность миграции ежегодно различается, на основании усреднённых сроков прилёта путём простых арифметических расчётов получали некоторую ожидаемую последовательность появления птиц в данный конкретный сезон: П i0k = ( П i0 / n 0 )× n k ; где П i0k – ожидаемая позиция i -го вида в последовательности прилёта в сезон k; П i0 – позиция i -го вида в усреднённой последовательности прилёта; n 0 – общее число позиций в усреднённой последовательности прилёта; n k – общее число позиций в конкретный сезон k . Виды с одинаковыми сроками прилёта имели одинаковые позиции.

Степень значимости различий между ожидаемой и реальной последовательностями определяли по критерию Вилкоксона-Манна-Уитни для непараметрической статистики (Гублер, Генкин 1969). Использовали также критерий знаков (существенным признавался сдвиг позиции вида в списке на 3 и более номера).

Общая характеристика весеннего пролёта птиц

Порядок прилёта видов

Последовательность прилета птиц в Нижнем Приобье можно представить по средним многолетним датам появления видов (табл. 2).

Таблица 2. Средние многолетние даты прилета птиц в Нижнем Приобье

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

||

|

Среднее |

± SD |

Среднее |

± SD |

|

Апрель

|

Corvus cornix |

— |

— |

8 |

5.9 |

|

Plectrophenax nivalis |

— |

— |

9 |

7.5 |

|

Haliaeetus albicilla |

— |

— |

19 |

12.1 |

|

Corvus frugilegus |

— |

— |

22 |

10.0 |

|

Cygnus cygnus |

— |

— |

29 |

9.1 |

|

Май (июнь) |

||||

|

Buteo lagopus |

— |

— |

6 |

7.1 |

|

Larus heuglini |

— |

— |

7 |

6.0 |

|

Acanthis flammea |

7 |

9.2 |

— |

— |

|

Circus cyaneus |

8 |

5.6 |

— |

— |

|

Falco columbarius |

9 |

5.4 |

— |

— |

|

Larus canus |

10 |

5.0 |

9 |

7.7 |

|

Fringilla coelebs |

— |

— |

10 |

8.3 |

|

Bucephala clangula |

12 |

5.9 |

— |

— |

|

Motacilla alba |

12 |

4.5 |

12 |

6.4 |

|

Anas acuta |

15 |

6.1 |

13 |

5.3 |

|

Turdus pilaris |

13 |

5.6 |

16 |

8.9 |

|

Turdus iliacus |

13 |

5.9 |

20 |

8.4 |

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

||

|

Среднее |

± SD |

Среднее |

± SD |

|

|

Май (июнь) |

||||

|

Emberiza schoeniclus |

14 |

6.7 |

18 |

8.5 |

|

Anthus pratensis |

14 |

6.1 |

18 |

7.6 |

|

Tringa nebularia |

14 |

4.1 |

— |

— |

|

Bombycilla garrulus |

15 |

7.2 |

— |

— |

|

Anas penelope |

16 |

6.6 |

17 |

8.5 |

|

Fringilla montifringilla |

16 |

6.2 |

17 |

8.3 |

|

Numenius phaeopus |

17 |

3.9 |

— |

— |

|

Anas crecca |

17 |

7.5 |

19 |

9.9 |

|

Gallinago gallinago |

18 |

7.0 |

— |

— |

|

Larus ridibundus |

23 |

6.8 |

18 |

5.8 |

|

Mergus albellus |

19 |

7.5 |

— |

— |

|

Tringa glareola |

19 |

5.2 |

25 |

4.4 |

|

Phoenicurus phoenicurus |

20 |

6.8 |

19 |

6.7 |

|

Limosa lapponica |

20 |

6.1 |

27 |

6.5 |

|

Eremophila alpestris |

— |

— |

20 |

5.5 |

|

Tarsiger cyanurus |

21 |

11.8 |

— |

— |

|

Mergus serrator |

21 |

9.3 |

— |

— |

|

Pluvialis apricaria |

22 |

5.5 |

25 |

5.8 |

|

Saxicola torquata |

22 |

6.1 |

25 |

5.4 |

|

Turdus atrogularis |

22 |

6.5 |

— |

— |

|

Limosa limosa |

22 |

5.3 |

— |

— |

|

Phylloscopus collybita |

22 |

5.5 |

31 |

6.5 |

|

Motacilla flava |

22 |

4.8 |

1.06 |

5.2 |

|

Actitis hypoleucos |

23 |

5.4 |

— |

— |

|

Gavia sp . |

23 |

6.2 |

— |

— |

|

Anthus hodgsoni |

24 |

8.3 |

— |

— |

|

Phylloscopus trochilus |

24 |

4.6 |

25 |

4.8 |

|

Larus minutus |

24 |

4.9 |

25 |

4.1 |

|

Emberiza pusilla |

24 |

4.4 |

27 |

6.7 |

|

Anthus cervinus |

— |

— |

24 |

6.7 |

|

Luscinia svecica |

25 |

4.1 |

28 |

5.1 |

|

Calcarius lapponicus |

— |

— |

25 |

4.5 |

|

Aythya fuligula |

26 |

6.5 |

— |

— |

|

Sterna paradisaea |

27 |

4.4 |

29 |

5.4 |

|

Xenus cinereus |

27 |

4.8 |

2.06 |

5.9 |

|

Aythya marila |

— |

— |

27 |

4.1 |

|

Melanitta nigra |

28 |

3.9 |

29 |

2.2 |

|

Cuculus canorus |

28 |

3.8 |

— |

— |

|

Oenanthe oenanthe |

— |

— |

28 |

8.6 |

|

Philomachus pugnax |

— |

— |

29 |

6.4 |

|

Charadrius hiaticula |

— |

— |

30 |

6.5 |

|

Sylvia curruca |

29 |

3.7 |

— |

— |

|

Clangula hyemalis |

29 |

4.8 |

30 |

4.0 |

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

||

|

Среднее |

± SD |

Среднее |

± SD |

|

|

Май (июнь) |

||||

|

Calidris temminckii |

— |

— |

31 |

5.4 |

|

Июнь |

||||

|

Motacilla citreola |

— |

— |

1 |

6.8 |

|

Gallinago stenura |

1 |

5.3 |

6 |

7.2 |

|

Stercorarius longicaudus |

— |

— |

2 |

1.5 |

|

Phalaropus lobatus |

— |

— |

2 |

1.7 |

|

Calidris alpina |

— |

— |

3 |

3.8 |

|

Carpodacus erythrinus |

— |

— |

4 |

8.7 |

|

Pluvialis squatarola |

— |

— |

4 |

4.9 |

|

Calidris minuta |

— |

— |

5 |

3.5 |

|

Phylloscopus borealis |

7 |

3.9 |

9 |

4.2 |

|

Cuculus saturatus |

9 |

6.0 |

— |

— |

|

Acrocephalus schoenobaenus |

9 |

4.6 |

13 |

4.6 |

Следует ожидать, что на стационаре Лабытнанги, расположенном севернее (в широтном направлении примерно на 90 км), птицы будут появляться несколько позднее, чем на юге, или в те же сроки. В целом это правило справедливо (при сравнении списков по критерию знаков при доверительной вероятности 0.01). Однако есть несколько исключений, к которым относятся водяные птицы (шилохвость Anas acuta , сизая Larus canus и озёрная L. ridibundus чайки), а также горихвостка Phoenicurus phoenicurus . Эти виды на стационаре Лабытнанги появляются обычно на 1-5 дней раньше, что вполне объяснимо, если принять во внимание их основные пути пролёта, которые проходят вдоль долины Оби. Соответственно, в стороне от неё птицы появляются чуть позже. Другие виды ведут себя аналогичным образом, но лишь в отдельные годы, в зависимости от синоптической обстановки.

Последовательность прилёта птиц в обеих точках примерно одинакова. Понятно, что полного совпадения ожидать не приходится, т.к. скорость продвижения и характер заполнения территории у разных видов различны.

К числу самых ранних мигрантов, появляющихся в низовьях Оби в апреле, относится всего несколько видов. Первыми, в начале месяца, появляются серая ворона Corvus cornix и пуночка Plectrophenax nivalis , во второй декаде – орлан-белохвост Haliaeetus albicilla , в конце – лебедь-кликун Cygnus cygnus .

При первых признаках весны, обычно в начале мая, прилетают зимняк Buteo lagopus, полевой лунь Circus cyaneus, сизая чайка и ха- лей Larus heuglini. Пролёт дербника Falco columbarius тесно связан с появлением первых стай мелких воробьиных птиц, главным образом, чечётки Acanthis flammea и лугового конька Anthus pratensis.

Следующую достаточно большую группу мигрантов составляют птицы, прибывающие с появлением открытой воды (забереги, лужи), образованием больших проталин на открытых местах. К ним относятся речные и некоторые нырковые утки (гоголь Bucephala clangula ), на Оби – озёрная чайка, таёжные и лесотундровые виды куликов (большой улит Tringa nebularia , средний кроншнеп Numenius phaeopus , бекас Gallinago gallinago , на Войкаре – фифи Tringa glareola и малый веретенник Limosa lapponica , некоторые воробьиные (рогатый жаворонок Eremophila alpestris , дрозды – рябинник Turdus pilaris и белобровик T. iliacus , белая трясогузка Motacilla alba , луговой конёк, тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus , юрок Fringilla montifringilla ).

Позднее, как правило в последнюю декаду мая, начинается самая массовая и интенсивная прилётная волна. Ко времени освобождения водоёмов ото льда приурочено появление нырковых уток, гагар, малой чайки Larus minutus и крачек, перевозчика Actitis hypoleucos . Сход снежного покрова на открытых местах сопровождается пролётом тундровых видов, таких как ржанки, краснозобый конек Anthus cervinus , подорожник Calcarius lapponicus и жёлтая трясогузка Motacilla flava . В это же время появляется большинство лесных и кустарниковых воробьиных. Своеобразным символом окончания пролётной волны является прилет обыкновенной кукушки Cuculus canorus .

На завершающей фазе миграции прилетают северные кулики, камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus и т.н. «восточные» виды: азиатский бекас Gallinago stenura , глухая кукушка Cuculus saturatus , таловка Phylloscopus borealis , чечевица Carpodacus erythrinus .

Как мы уже отмечали (Golovatin, Paskhalny 2003), у подавляющего большинства птиц Субарктики существует определённая дата прилёта, раньше которой они не появляются на местах гнездования независимо от предшествующих погодных условий. Эти наиболее ранние даты прилёта, наряду со средними многолетними, также довольно хорошо характеризуют последовательность появления птиц (табл. 2).

Отдельно следует сказать о необычных сроках появления некоторых птиц. Одни из них – «южные» виды: грач Corvus frugilegus , зяблик Fringilla coelebs , горихвостка – прилетают фенологически очень рано по сравнению с остальными воробьиными. Другие – «восточные»: синехвостка Tarsiger cyanurus , чернозобый дрозд Turdus atrogularis , чечевица – также появляются неожиданно рано, но лишь в отдельные годы. Вероятно, это связано со сроками прилёта этих птиц в основную часть ареала, когда часть особей с потоками тёплых воздушных масс «по инерции» устремляется дальше – на север или на запад.

Таблица 3. Наиболее ранние даты прилёта птиц в Нижнем Приобье

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

|

Plectrophenax nivalis |

— |

23 марта |

|

Corvus cornix |

— |

30 марта |

|

Haliaeetus albicilla |

— |

1 апреля |

|

Cygnus cygnus |

— |

11 апреля |

|

Corvus frugilegus |

— |

12 апреля |

|

Buteo lagopus |

— |

21 апреля |

|

Larus heuglini |

— |

25 апреля |

|

Larus canus |

30 апреля |

27 апреля |

|

Fringilla coelebs |

— |

28 апреля |

|

Circus cyaneus |

28 апреля |

— |

|

Falco columbarius |

1 мая |

— |

|

Bombycilla garrulus |

1 мая |

— |

|

Turdus pilaris |

4 мая |

1 мая |

|

Bucephala clangula |

2 мая |

— |

|

Motacilla alba |

5 мая |

3 мая |

|

Emberiza schoeniclus |

5 мая |

3 мая |

|

Anthus pratensis |

6 мая |

3 мая |

|

Fringilla montifringilla |

6 мая |

3 мая |

|

Anas acuta |

5 мая |

4 мая |

|

Turdus iliacus |

4 мая |

6 мая |

|

Anas penelope |

6 мая |

5 мая |

|

Anas crecca |

5 мая |

12 мая |

|

Mergus albellus |

5 мая |

— |

|

Phoenicurus phoenicurus |

11 мая |

5 мая |

|

Turdus atrogularis |

6 мая |

— |

|

Tringa nebularia |

6 мая |

— |

|

Gallinago gallinago |

7 мая |

— |

|

Larus ridibundus |

7 мая |

10 мая |

|

Mergus serrator |

8 мая |

— |

|

Tarsiger cyanurus |

9 мая |

— |

|

Limosa lapponica |

9 мая |

21 мая |

|

Eremophila alpestris |

— |

10 мая |

|

Anthus cervinus |

— |

10 мая |

|

Tringa glareola |

10 мая |

17 мая |

|

Numenius phaeopus |

11 мая |

— |

|

Pluvialis apricaria |

12 мая |

16 мая |

|

Actitis hypoleucos |

12 мая |

— |

|

Gavia spp. |

12 мая |

— |

|

Phylloscopus collybita |

13 мая |

22 мая |

|

Motacilla flava |

13 мая |

25 мая |

|

Saxicola torquata |

14 мая |

16 мая |

|

Oenanthe oenanthe |

— |

14 мая |

|

Limosa limosa |

15 мая |

— |

|

Philomachus pugnax |

— |

15 мая |

|

Phylloscopus trochilus |

15 мая |

18 мая |

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

|

Larus minutus |

15 мая |

17 мая |

|

Carpodacus erythrinus |

— |

15 мая |

|

Anthus hodgsoni |

16 мая |

— |

|

Emberiza pusilla |

16 мая |

17 мая |

|

Aythya fuligula |

17 мая |

— |

|

Luscinia svecica |

17 мая |

22 мая |

|

Sterna paradisaea |

18 мая |

18 мая |

|

Calcarius lapponicus |

— |

19 мая |

|

Clangula hyemalis |

20 мая |

25 мая |

|

Xenus cinereus |

21 мая |

22 мая |

|

Sylvia curruca |

21 мая |

— |

|

Cuculus canorus |

21 мая |

— |

|

Aythya marila |

— |

22 мая |

|

Melanitta nigra |

22 мая |

26 мая |

|

Calidris temminckii |

— |

23 мая |

|

Gallinago stenura |

23 мая |

28 мая |

|

Charadrius hiaticula |

— |

24 мая |

|

Motacilla citreola |

— |

24 мая |

|

Acrocephalus schoenobaenus |

30 мая |

3 июня |

|

Stercorarius longicaudus |

— |

31 мая |

|

Phalaropus lobatus |

— |

31 мая |

|

Calidris alpina |

— |

31 мая |

|

Pluvialis squatarola |

— |

1 июня |

|

Phylloscopus borealis |

1 июня |

2 июня |

|

Cuculus saturatus |

2 июня |

— |

|

Calidris minuta |

— |

3 июня |

Годичные вариации сроков прилета

Анализ сроков прилёта в соответствии с синоптической обстановкой (Golovatin, Paskhalny 2003) показал, что имеется два важных обстоятельства, связанные с появлением птиц на местах гнездования. Во-первых, как мы уже говорили, каждый вид появляется не раньше определённого срока. Во-вторых, появление вида после этого срока определяется погодными условиями. Наиболее раннему прилёту всегда предшествует устойчивая хорошая погода. В плохую погоду птицы, не долетев до конечного пункта, приостанавливаются и даже могут отлетать назад на некоторое небольшое расстояние. Чем сильнее холода, тем позднее появляются птицы при последующем потеплении. Однако если похолодания затягиваются чрезмерно, непрекращающийся рост гонад вынуждает птиц либо гнездиться на местах остановок, что хорошо известно для Субарктики (Леонович, Успенский 1965; Данилов 1966; Рябицев 1993), либо «прорываться» на места гнездования при малейшем улучшении погоды. Поэтому чем сильнее задержка време- ни прилёта из-за плохой погоды, тем менее продолжительным будет период хорошей погоды перед появлением птиц. Они могут прилететь в самом начале начавшегося потепления.

В зависимости от развития весенних процессов сроки появления отдельных видов могут сдвигаться. Соответственно меняется и общая картина прилёта, формируются так называемые волны пролёта. Проиллюстрируем это на примере трёх сезонов.

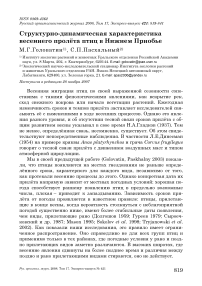

1999 год

Очень поздняя весна. Правда, первые оттепели в конце марта и в апреле были очень сильными и спровоцировали прилёт ранних мигрантов – серой вороны, пуночки и зяблика. Наступившее в первой половине мая глубокое похолодание (рис. 1) сдержало дальнейшее появление птиц. Лишь после 15 мая с начавшимся потеплением прилёт птиц возобновился. При небольших дневных температурах многие из них проникали сначала на север и только потом появлялись на юге (табл 4).

Таблица 4. Сроки прилёта птиц в Нижнем Приобье в 1999 году

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

|

Corvus cornix |

— |

31 марта |

|

Plectrophenax nivalis |

— |

13 апреля |

|

Fringilla coelebs |

— |

7 мая |

|

Larus heugliniа |

— |

14 мая |

|

Falco columbarius |

— |

15 мая |

|

Circus cyaneus |

— |

15 мая |

|

Fringilla montifringilla |

28 мая |

16 мая |

|

Motacilla alba |

22 мая |

19 мая |

|

Tringa nebularia |

20 мая |

— |

|

Phoenicurus phoenicurus |

20 мая |

23 мая |

|

Larus canus |

21 мая |

22 мая |

|

Anas acuta |

24 мая |

— |

|

Numenius phaeopus |

25 мая |

— |

|

Turdus pilaris |

31 мая |

— |

|

Turdus iliacus |

31 мая |

31 мая |

|

Larus ridibundus |

31 мая |

27 мая |

|

Anthus pratensis |

3 июня |

27 мая |

|

Emberiza schoeniclus |

3 июня |

27 мая |

|

Emberiza pusilla |

3 июня |

28 мая |

|

Eremophila alpestris |

— |

28 мая |

|

Bucephala clangula |

28 мая |

— |

|

Anas penelope |

31 мая |

— |

|

Anas crecca |

31 мая |

— |

|

Mergus albellus |

31 мая |

-- |

|

Larus minutus |

31 мая |

31 мая |

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

|

Tringa glareola |

31 мая |

31 мая |

|

Calcarius lapponicus |

— |

31 мая |

|

Oenanthe oenanthe |

— |

31 мая |

|

Motacilla flava |

31 мая |

— |

|

Turdus atrogularis |

31 мая |

— |

|

Phylloscopus trochilus |

1 июня |

31 мая |

|

Pluvialis apricaria |

31 мая |

1 июня |

|

Limosa lapponica |

31 мая |

1 июня |

|

Pluvialis squatarola |

— |

1 июня |

|

Charadrius hiaticula |

— |

1 июня |

|

Anthus cervinus |

— |

1 июня |

|

Carpodacus erythrinus |

— |

1 июня |

|

Luscinia svecica |

1 июня |

1 июня |

|

Melanitta nigra |

1 июня |

— |

|

Mergus serrator |

1 июня |

— |

|

Cuculus canorus |

1 июня |

— |

|

Sterna paradisaea |

3 июня |

1 июня |

|

Saxicola torquata |

3 июня |

1 июня |

|

Gallinago stenura |

17 июня |

1 июня |

|

Phylloscopus collybita |

5 июня |

2июня |

|

Philomachus pugnax |

— |

3июня |

|

Gallinago gallinago |

3 июня |

— |

|

Limosa limosa |

3 июня |

— |

|

Sylvia curruca |

3 июня |

— |

|

Actitis hypoleucos |

4 июня |

— |

|

Xenus cinereus |

4 июня |

— |

|

Gavia spp. |

4 июня |

— |

|

Clangula hyemalis |

6 июня |

— |

|

Aythya fuligula |

7 июня |

— |

|

Phylloscopus borealis |

16 июня |

— |

|

Tarsiger cyanurus |

17 июня |

— |

|

Acrocephalus schoenobaenus |

17 июня |

— |

Выраженное потепление наступило 31 мая. Первую неделю июня шёл массовый прилёт птиц. После небольшого возврата холодов в середине июня появились последние мигранты. Порядок прилёта видов весной 1999 г. весьма приблизительно соответствовал их обычной последовательности появления.

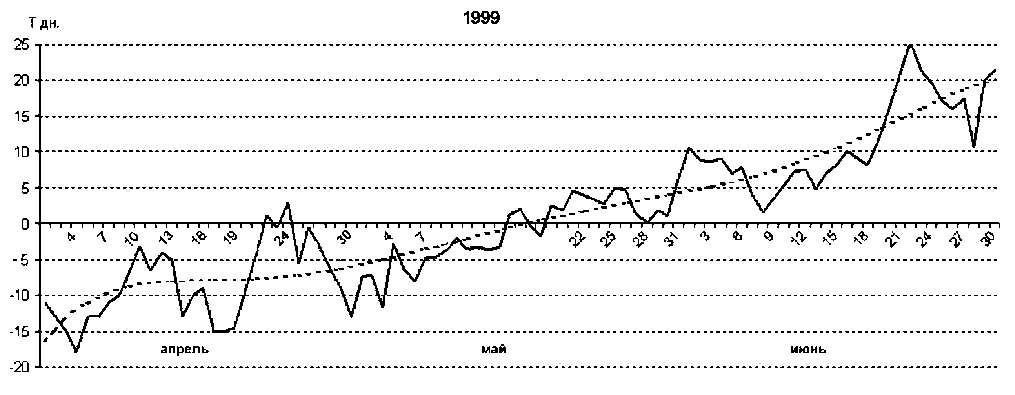

2002 год

На фоне изменения дневных температур (рис. 2) схема прилёта была следующей (табл. 5). Серая ворона и пуночка появились в апрельские оттепели. С потеплением в начале мая (1-7 мая) связан прилёт птиц, раннее появление которых приходится на последнюю декаду апреля – начало мая. Сначала они были отмечены на севере, а через несколько дней – на юге. Небольшой возврат холодов 8-9 мая прервал продвижение птиц на север. Но на юге это похолодание прошло практически незаметно. В это время (8-12 мая) здесь отмечено появление целой группы видов. Очередное прохождение тёплого фронта способствовало пролёту их дальше к северу.

Рис. 1. Ход дневных температур весной 1999 года (по данным метеостанции г. Салехарда).

Рис. 2. Ход дневных температур весной 2002 года (по данным метеостанции г. Салехарда).

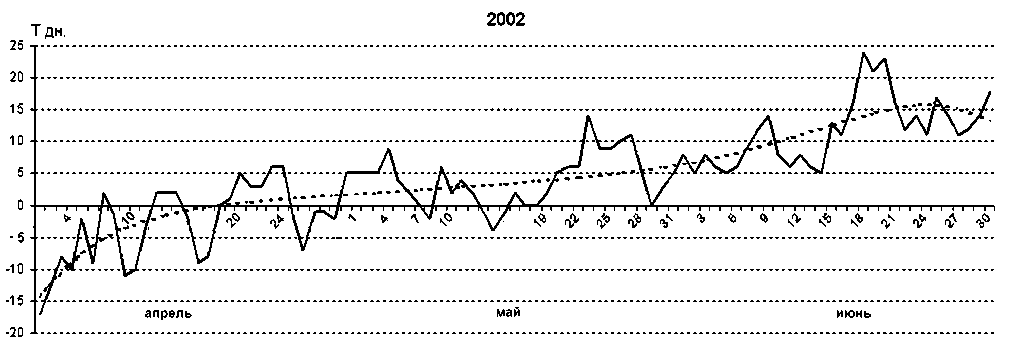

Рис. 3. Ход дневных температур весной 2003 года (по данным метеостанции г. Салехарда).

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

|

Corvus cornix |

— |

8 апреля |

|

Plectrophenax nivalis |

— |

12 апреля |

|

Buteo lagopus |

— |

1 мая |

|

Larus heuglini |

— |

3 мая |

|

Larus canus |

3 мая |

3 мая |

|

Fringilla coelebs |

— |

3 мая |

|

Motacilla alba |

6 мая |

3 мая |

|

Bucephala clangula |

5 мая |

— |

|

Emberiza schoeniclus |

8 мая |

5 мая |

|

Turdus pilaris |

9 мая |

5 мая |

|

Turdus iliacus |

8 мая |

12 мая |

|

Anthus pratensis |

8 мая |

12 мая |

|

Anas acuta |

8 мая |

15 мая |

|

Anas penelope |

9 мая |

15 мая |

|

Mergus albellus |

9 мая |

— |

|

Falco columbarius |

9 мая |

— |

|

Tringa nebularia |

10 мая |

— |

|

Fringilla montifringilla |

11 мая |

17 мая |

|

Gavia spp. |

12 мая |

— |

|

Larus ridibundus |

— |

14 мая |

|

Eremophila alpestris |

— |

15 мая |

|

Numenius phaeopus |

17 мая |

— |

|

Anthus cervinus |

— |

17 мая |

|

Phoenicurus phoenicurus |

— |

24 |

|

Mergus serrator |

18 мая |

— |

|

Limosa limosa |

19 мая |

— |

|

Limosa lapponica |

19 мая |

21 мая |

|

Tringa glareola |

19 мая |

23 мая |

|

Gallinago gallinago |

19 мая |

— |

|

Actitis hypoleucos |

21 мая |

— |

|

Phylloscopus trochilus |

21 мая |

21 мая |

|

Calcarius lapponicus |

— |

21 мая |

|

Motacilla flava |

21 мая |

26 мая |

|

Cuculus canorus |

22 мая |

— |

|

Melanitta nigra |

23 мая |

— |

|

Aythya fuligula |

25 мая |

— |

|

Larus minutus |

— |

23 мая |

|

Philomachus pugnax |

— |

23 мая |

|

Emberiza pusilla |

23 мая |

23 мая |

|

Luscinia svecica |

25 мая |

23 мая |

|

Xenus cinereus |

24 мая |

1 июня |

|

Pluvialis apricaria |

— |

25 мая |

|

Oenanthe oenanthe |

— |

21 мая |

|

Phylloscopus collybita |

26 мая |

— |

|

Saxicola torquata |

— |

26 мая |

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

|

Sylvia curruca |

26 мая |

— |

|

Calidris temminckii |

— |

26 мая |

|

Charadrius hiaticula |

— |

26 мая |

|

Gallinago stenura |

30 мая |

28 мая |

|

Clangula hyemalis |

1 июня |

— |

|

Phylloscopus borealis |

7 июня |

7 июня |

|

Acrocephalus schoenobaenus |

— |

15 июня |

|

Carpodacus erythrinus |

— |

18 июня |

Следующая волна мигрантов была связана с мощным потеплением 20-28 мая. При первых признаках улучшения погоды птицы появились сначала на юге, а затем, с приходом основного тепла,– на севере. В этот период пролёт был интенсивным, и разница в сроках появления видов на юге и на севере была минимальной. Основная масса мигрантов пришла именно в это время. Вторжение арктического воздуха в начале июня отодвинуло сроки прилёта последних мигрантов до очередного потепления.

2003 год

Таблица 6. Сроки прилета птиц в Нижнем Приобье в 2003 году

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

|

Corvus cornix |

— |

9 апреля |

|

Plectrophenax nivalis |

— |

15 апреля |

|

Haliaeetus albicilla |

— |

20 апреля |

|

Buteo lagopus |

— |

26 апреля |

|

Larus heuglini |

— |

5 мая |

|

Larus canus |

7 мая |

9 мая |

|

Circus cyaneus |

7 мая |

— |

|

Falco columbarius |

8 мая |

— |

|

Anthus pratensis |

8 мая |

11 мая |

|

Motacilla alba |

9 мая |

8 мая |

|

Turdus pilaris |

10 мая |

12 мая |

|

Turdus iliacus |

10 мая |

12 мая |

|

Larus ridibundus |

— |

10 мая |

|

Eremophila alpestris |

10 мая |

11 мая |

|

Fringilla coelebs |

— |

11 мая |

|

Emberiza schoeniclus |

14 мая |

11 мая |

|

Tringa nebularia |

11 мая |

16 мая |

|

Bucephala clangula |

12 мая |

— |

|

Anas acuta |

12 мая |

13 мая |

|

Anas penelope |

12 мая |

16 мая |

|

Anas crecca |

12 мая |

— |

|

Вид |

Войкар |

Лабытнанги |

|

Mergus albellus |

12 мая |

— |

|

Mergus serrator |

12 мая |

— |

|

Fringilla montifringilla |

12 мая |

14 мая |

|

Phoenicurus phoenicurus |

— |

12 мая |

|

Motacilla flava |

13 мая |

31 мая |

|

Tarsiger cyanurus |

14 мая |

— |

|

Turdus atrogularis |

14 мая |

— |

|

Larus minutus |

15 мая |

22 мая |

|

Numenius phaeopus |

15 мая |

24 мая |

|

Actitis hypoleucos |

16 мая |

— |

|

Saxicola torquata |

17 мая |

16 мая |

|

Pluvialis apricaria |

18 мая |

16 мая |

|

Aythya fuligula |

17 мая |

22 мая |

|

Limosa lapponica |

17 мая |

22 мая |

|

Tringa glareola |

17 мая |

22 мая |

|

Luscinia svecica |

17 мая |

22 мая |

|

Anthus hodgsoni |

17 мая |

— |

|

Emberiza pusilla |

21 мая |

17 мая |

|

Gallinago gallinago |

17 мая |

24 мая |

|

Phylloscopus trochilus |

19 мая |

18 мая |

|

Limosa limosa |

19 мая |

— |

|

Phylloscopus collybita |

20 мая |

22 мая |

|

Gavia spp. |

21 мая |

— |

|

Xenus cinereus |

21 мая |

22 мая |

|

Aythya marila |

— |

22 мая |

|

Melanitta nigra |

22 мая |

28 мая |

|

Calidris temminckii |

— |

23 мая |

|

Gallinago stenura |

23 мая |

— |

|

Charadrius hiaticula |

— |

24 мая |

|

Philomachus pugnax |

— |

24 мая |

|

Anthus cervinus |

— |

24 мая |

|

Calcarius lapponicus |

— |

24 мая |

|

Oenanthe oenanthe |

— |

24 мая |

|

Sterna paradisaea |

26 мая |

24 мая |

|

Cuculus canorus |

28 мая |

13 июня |

|

Sylvia curruca |

31 мая |

— |

|

Phylloscopus borealis |

5 июня |

2 июня |

|

Carpodacus erythrinus |

— |

3 июня |

|

Clangula hyemalis |

3 июня |

— |

|

Motacilla citreola |

— |

6 июня |

|

Acrocephalus schoenobaenus |

11 июня |

13 июня |

|

Cuculus saturatus |

12 июня |

— |

Апрель 2003 года был относительно тёплым (рис. 3). Ранние мигранты (серая ворона и пуночка) появились практически в те же сроки, что и в 2002 году – также при первых оттепелях (табл. 6). Тёплая погода спровоцировала ранний прилёт орлана-белохвоста и зимняка.

Конец апреля и начало мая были холодными, но как только обозначился рост температур после 5 мая, начался интенсивный пролёт, который продолжался до 24 мая. В течение этой единственной волны прилёта появилось подавляющее большинство видов. Сравнительно небольшие дневные температуры и ночные заморозки несколько сдерживали продвижение птиц, и они оказывались на севере с небольшим опозданием. Завершили миграцию камышевка-барсучок и глухая кукушка.

Сравнение последовательности прилёта видов

Сравнение последовательности появления видов в разные годы с ожидаемой, рассчитанной на основании средних многолетних сроков (табл. 2 и 7), показало, что порядок прилёта существенно ( P ≤ 0.01) нарушился только в 1999-м – в год с поздней весной. Значительные изменения (более чем на 3 позиции) произошли на стационаре Войкар у 11 видов (ещё у 3 – на 3 позиции), на стационаре Лабытнанги – соответственно, у 7 (и 11) видов. В 2002 году (ранняя весна) порядок прилёта был наиболее близок к средней многолетней последовательности.

|

Таблица 7. Порядок прилета птиц в Нижнем Приобье в различные годы |

|||

|

Войкар |

Лабытнанги |

||

|

Реальный |

Ожидаемый |

Реальный |

Ожидаемый |

|

1. T. nebularia |

1999 год 1. L. canus 1. C. cornix |

1. C. cornix |

|

|

1. Ph. phoenicurus |

1. B. clangula |

2. P. nivalis |

2. P. nivalis |

|

2. L. canus |

1. M. alba |

3. F. coelebs |

3. L. heuglini |

|

3. M. alba |

2. T. pilaris |

4. L. heuglini |

4. L. canus |

|

4. A. acuta |

2. T. iliacus |

5. F. columbarius |

4. F. coelebs |

|

5. N. phaeopus |

3. T. nebularia |

6. F. montifringilla |

5. F. columbarius |

|

6. F. montifringilla |

3. A. acuta |

7. M. alba |

5. M. alba |

|

6. B. clangula |

3. A. pratensis |

8. L. canus |

6. F. montifringilla |

|

7. A. penelope |

3. E. schoeniclus |

9. Ph. phoenicurus |

7. L. ridibundus |

|

7. A. crecca |

4. A. penelope |

10. L. ridibundus |

7. Ph. phoenicurus |

|

7. M. albellus |

4. F. montifringilla |

10. A. pratensis |

7. A. pratensis |

|

7. L. minutus |

5. A. crecca |

10. E. schoeniclus |

7. E. schoeniclus |

|

7. L. ridibundus |

5. N. phaeopus |

11. E. alpestris |

8. E. alpestris |

|

7. T. glareola |

5. G. gallinago |

11. E. pusilla |

8. A. cervinus |

|

7. P. apricaria |

6. M. albellus |

12. L. minutus |

8. T. iliacus |

|

7. L. lapponica |

6. T. glareola |

12. T. glareola |

9. L. minutus |

|

7. T. pilaris |

7. Limosa lapponica |

12. T. iliacus |

9. P. apricaria |

|

7. T. iliacus |

7. Ph. phoenicurus |

12. Ph. trochilus |

9. T. glareola |

|

Войкар |

Лабытнанги |

||

|

Реальный |

Ожидаемый |

Реальный |

Ожидаемый |

|

7. T. atrogularis |

8. M. serrator |

12. O. oenanthe |

9. L. lapponica |

|

7. M. flava |

8. P. apricaria |

12. C. lapponicus |

9. Ph. trochilus |

|

8. M. nigra |

8. L. limosa |

13. P. apricaria |

9. S. torquata |

|

8. M. serrator |

8. T. atrogularis |

13. P. squatarola |

9. E. pusilla |

|

8. Ph. trochilus |

8. M. flava |

13. Ch. hiaticula |

9. C. lapponicus |

|

8. L. svecica |

8. Ph. collybita |

13. L. lapponica |

10. S. paradisaea |

|

8. C. canorus |

8. S. torquata |

13. G. stenura |

10. Ph. pugnax |

|

9. S. paradisaea |

8. T. cyanurus |

13. S. paradisaea |

10. O. oenanthe |

|

9. G. gallinago |

9. Gavia spp. |

13. A. cervinus |

10. L. svecica |

|

9. L. limosa |

9. A. hypoleucos |

13. L. svecica |

11. Ch. hiaticula |

|

9. A. pratensis |

9. L. ridibundus |

13. S. torquata |

12. Ph. collybita |

|

9. E. schoeniclus |

10. L. minutus |

13. C. erythrinus |

13. P. squatarola |

|

9. E. pusilla |

10. Ph. trochilus |

14. Ph. collybita |

13. C. erythrinus |

|

9. S. torquata |

10. L. svecica |

15. Ph. pugnax |

14. G. stenura |

1. L. canus |

2002 год 1. L. canus 1. C. cornix |

1. C. cornix |

|

|

2. B. clangula |

2. B. clangula |

2. P. nivalis |

1. P. nivalis |

|

3. M. alba |

2. M. alba |

3. B. lagopus |

4. B. lagopus |

|

4. A. acuta |

3. T. nebularia |

4. L. heuglini |

4. L. heuglini |

|

4. A. pratensis |

3. A. pratensis |

4. L. canus |

5. L. canus |

|

4. T. iliacus |

3. T. iliacus |

4. F. coelebs |

5. F. coelebs |

|

5. A. penelope |

3. T. pilaris |

4. M. alba |

6. M. alba |

|

5. M. albellus |

4. A. acuta |

5. T. pilaris |

7. A. acuta |

|

5. T. pilaris |

5. A. penelope |

5. E. schoeniclus |

7. T. pilaris |

|

6. T. nebularia |

5. F. montifringilla |

6. A. pratensis |

8. A. penelope |

|

7. F. montifringilla |

6. N. phaeopus |

6. T. iliacus |

8. L. ridibundus |

|

8. Gavia spp. |

7. G. gallinago |

7. L. ridibundus |

8. A. pratensis |

|

9. N. phaeopus |

8. M. albellus |

8. A. acuta |

8. E. schoeniclus |

|

10. M. serrator |

8. T. glareola |

8. A. penelope |

8. F. montifringilla |

|

11. T. glareola |

9. L. lapponica |

8. E. alpestris |

9. Ph. phoenicurus |

|

11. G. gallinago |

10. M. serrator |

9. A. cervinus |

10. E. alpestris |

|

11. L. lapponica |

10. L. limosa |

9. F. montifringilla |

10. T. iliacus |

|

Войкар |

Лабытнанги |

||

|

Реальный |

Ожидаемый |

Реальный |

Ожидаемый |

|

11. L. limosa |

10. M. flava |

10. L. lapponica |

11. L. minutus |

|

12. A. hypoleucos |

10. Ph. collybita |

10. Ph. trochilus |

11. T. glareola |

|

12. Ph. trochilus |

11. Gavia spp. |

10. C. lapponicus |

11. P. apricaria |

|

12. M. flava |

11. A. hypoleucos |

11. L. minutus |

11. A. cervinus |

|

13. M. nigra |

12. Ph. trochilus |

11. T. glareola |

11. Ph. trochilus |

|

13. C. canorus |

12. E. pusilla |

11. Ph. pugnax |

11. Saxicola torquata |

|

13. E. pusilla |

13. L. svecica |

11. L. svecica |

11. C. lapponicus |

|

14. X. cinereus |

14. A. fuligula |

11. E. pusilla |

12. L. lapponica |

|

15. A. fuligula |

14. X. cinereus |

12. Ph. phoenicurus |

12. O. oenanthe |

|

15. L. svecica |

15. M. nigra |

13. P. apricaria |

12. L. svecica |

|

16. Ph. collybita |

15. C. canorus |

13. O. oenanthe |

12. E. pusilla |

|

16. S. curruca |

16. C. hyemalis |

14. Ch. hiaticula |

13. Ph. pugnax |

|

17. G. stenura |

16. G. stenura |

14. C. temminckii |

14. Ch. hiaticula |

|

18. C. hyemalis |

16. S. curruca |

14. M. flava |

14. C. temminckii |

|

19. Ph. borealis |

17. Ph. borealis |

14. S. torquata |

15. X. cinereus |

|

15. G. stenura |

15. M. flava |

||

|

16. X. cinereus |

17. C. erythrinus |

||

|

17. Ph. borealis |

18. G. stenura |

||

|

18. A. schoenobaenus |

18. Ph. borealis |

||

|

19. C. erythrinus |

19. A. schoenobaenus |

||

|

2003 год |

|||

|

1. L. canus |

1. L. canus |

1. C. cornix |

1. C. cornix |

|

2. A. pratensis |

2. B. clangula |

2. P. nivalis |

2. P. nivalis |

|

3. M. alba |

2. M. alba |

3. H. albicilla |

2. H. albicilla |

|

4. T. iliacus |

3. T. iliacus |

4. B. lagopus |

5. B. lagopus |

|

4. T. pilaris |

3. T. pilaris |

5. L. heuglini |

5. L. heuglini |

|

5. T. nebularia |

4. T. nebularia |

6. M. alba |

6. L. canus |

|

6. A. acuta |

4. A. pratensis |

7. L. canus |

7. F. coelebs |

|

6. A. penelope |

5. A. acuta |

8. L. ridibundus |

8. M. alba |

|

6. A. crecca |

7. A. penelope |

9. E. alpestris |

9. A. acuta |

|

6. B. clangula |

7. F. montifringilla |

9. A. pratensis |

9. T. pilaris |

|

6. M. albellus |

8. A. crecca |

9. F. coelebs |

10. A. penelope |

|

6. M. serrator |

8. N. phaeopus |

9. E. schoeniclus |

10. F. montifringilla |

|

6. F. montifringilla |

9. G. gallinago |

10. T. iliacus |

11. L. ridibundus |

|

7. M. flava |

10. M. albellus |

10. T. pilaris |

11. A. pratensis |

|

8. T. atrogularis |

10. T. glareola |

10. Ph. phoenicurus |

11. E. schoeniclus |

|

8. T. cyanurus |

11. L. lapponica |

11. A. acuta |

12. Ph. phoenicurus |

|

8. E. schoeniclus |

12. M. serrator |

12. F. montifringilla |

13. A. fuligula |

|

9. L. minutus |

12. E. schoeniclus |

13. A. penelope |

13. E. alpestris |

|

9. N. phaeopus |

12. T. cyanurus |

13. P. apricaria |

13. T. iliacus |

|

10. A. hypoleucos |

13. P. apricaria |

13. S. torquata |

14. A. cervinus |

|

11. A. fuligula |

13. L. limosa |

14. E. pusilla |

15. L. minutus |

|

11. T. glareola |

13. M. flava |

15. Ph. trochilus |

15. T. glareola |

|

Войкар |

Лабытнанги |

||

|

Реальный |

Ожидаемый |

Реальный |

Ожидаемый |

|

11. G. gallinago |

13. Ph. collybita |

16. A. marila |

15. P. apricaria |

|

11. L. lapponica |

13. T. atrogularis |

16. A. fuligula |

15. Ph. trochilus |

|

11. A. hodgsoni |

13. S. torquata |

16. L. minutus |

15. S. torquata |

|

11. L. svecica |

14. Gavia spp. |

16. T. glareola |

15. C. lapponicus |

|

11. S. torquata |

14. L. ridibundus |

16. L. lapponica |

16. A. marila |

|

12. P. apricaria |

14. A. hypoleucos |

16. X. cinereus |

16. L. lapponica |

|

13. L. limosa |

15. L. minutus |

16. Ph. collybita |

16. O. oenanthe |

|

13. Ph. trochilus |

15. A. hodgsoni |

16. L. svecica |

16. L. svecica |

|

14. Ph. collybita |

15. Ph. trochilus |

17. C. temminckii |

16. E. pusilla |

|

15. Gavia spp. |

15. E. pusilla |

18. S. paradisaea |

17. M. nigra |

|

15. X. cinereus |

16. L. svecica |

18. Ph. pugnax |

17. S. paradisaea |

|

15. E. pusilla |

17. A. fuligula |

18. Ch. hiaticula |

17. Ph. pugnax |

|

16. M. nigra |

17. S. paradisaea |

18. A. cervinus |

18. Ch. hiaticula |

|

17. G. stenura |

17. X. cinereus |

18. O. oenanthe |

19. C. temminckii |

|

18. S. paradisaea |

19. M. nigra |

18. C. lapponicus |

19. Ph. collybita |

|

19. C. canorus |

19. C. canorus |

19. M. nigra |

20. X. cinereus |

|

20. S. curruca |

20. C. hyemalis |

20. M. flava |

20. M. flava |

|

21. C. hyemalis |

20. S. curruca |

20. M. citreola |

20. M. citreola |

|

21. L. ridibundus |

21. G. stenura |

21. Ph. borealis |

22. C. erythrinus |

|

22. Ph. borealis |

22. Ph. borealis |

22. C. erythrinus |

23. G. stenura |

|

23. A. schoenobaenus |

23. C. canorus |

24. A. schoenobaenus |

24. Ph. borealis |

|

24. C. saturatus |

24. A. schoenobaenus |

25. G. stenura |

25. A. schoenobaenus |

Изменчивость сроков прилета отдельных видов

Изменчивость сроков прилёта у большинства видов была невелика. Судя по величине стандартного отклонения (см. табл. 2), разброс сроков прилёта в подавляющем числе случаев (95%) укладывается в двухнедельный промежуток (Войкар – 8-14, Лабытнанги – 10-16 сут). Сравнительно высокие значения стандартного отклонения наблюдаются у видов, либо малочисленных, либо малозаметных, т.е. у тех, обнаружение которых затруднено. Другими словами, высокая «изменчивость» сроков прилёта этих птиц, очевидно, во многом определяется элементом случайности при встрече их в первые дни после прилёта.

Связь сроков прилета с синоптической обстановкой

Тёплая погода, с которой связано появление птиц, может сопровождаться как относительно высокими температурами, так и небольшими. Кроме того, предшествующие холода могут привести к тому, что прилёт придётся не на пик потепления, а на его окончание. Поэтому тесную связь между датой появления и температурой в этот день ожидать не приходится.

Однако, в силу того, что синоптические процессы, как правило, затрагивают обширные территории, общая тенденция изменения хода дневных температур может отражать условия миграции в целом. При этом, рассматривая этот тренд в определённый период вероятного появления того или иного вида, мы заметим отчетливую связь между температурой и сроками прилёта птиц. Проиллюстрируем это на примере некоторых видов в рассматриваемые сезоны.

Сизая чайка и белая трясогузка. Одни из первых мигрантов. Наиболее ранние даты появления на наших стационарах: у сизой чайки – 27 и 30 апреля, у белой трясогузки – 3-5 мая (табл. 3). После этого срока прилёт птиц связан с общей тенденцией перехода дневных температур через 0° и ближайшим потеплением около +5°С. Из рассматриваемых нами трёх лет весна была более ранней в 2002. В этот сезон устойчивый переход дневных температур через 0°, согласно тенденции их изменения, произошёл примерно 20 апреля. На данном общем фоне ближайшее потепление, с температурами +5º и выше, произошло после 1 мая (рис. 4). Практически на это время и приходится прилёт сизой чайки и белой трясогузки. В 2003 положительные дневные температуры стали наблюдаться только после 5 мая, причём отметки +5ºС достигли лишь 8 мая. Сизые чайки появились 7-9 мая, белые трясогузки – 8-9 мая. Наконец, в 1999 устойчивый переход температуры через 0° произошёл 19 мая. Птицы появились практически сразу же: белая трясогузка 19-22 мая, сизая чайка – 21-22 мая.

Рогатый жаворонок. Прилёт этого вида связан с тенденцией изменения температуры выше +3°С. Время вероятного появления – после 10 мая. В 2002 на 10-15 мая приходилось прохождение холодного фронта. Как только оформилась общая тенденция изменения температуры выше +3°, начался пролёт рюмов (15 мая). В 2003 после 10 мая общий рост температур был более выражен. И прилёт птиц отмечен в предельно ранние сроки – 11 мая. В позднюю весну 1999 тенденция изменения дневной температуры превысила +3° только после 27 мая. На следующий же день, несмотря на небольшое похолодание, появились рогатые жаворонки.

Фифи и пеночка- весничка. Первое появление этих птиц связано с прохождением тёплых воздушных масс с дневной температурой выше +5°С в период: для фифи после 10 (Войкар) – 17 мая (Лабытнанги), для веснички, соответственно,– 15 и 18 мая. В 2002 в районе Лабытнанги подобная ситуация наступила 21 мая, на Войкаре несколько раньше. Прилёт фифи отмечен 19 на Войкаре и 23 у Лабытнанги. Весничка появилась 21 мая, одновременно в обеих точках. В 2003 тенденция перехода через +5° обозначилась рано – уже 11 мая. На Войкаре фифи появились 17 мая, при прохождении мощного тёплого фронта; в районе Лабытнанги – 22 мая, сразу после завершения похолодания и прихода очередного тепла. Весничка прилетела 18-19 мая. В 1999 аналогичное сильное потепление наступило 31 мая и способствовало прилёту рассматриваемых видов.

Камышевка- барсучок и пеночка- таловка. Эти виды прилетают в числе последних (наиболее ранние даты у барсучка 30 мая – 3 июня, у таловки 1 и 2 июня). В этот период появление таловки связано с общей тенденцией приближения дневной температуры к +10°С, а барсучка – с переходом через эту отметку. В 2002 первая подходящая ситуация сложилась 7 июня. Именно в это время отмечены первые таловки. Появление барсучка произошло 15 июня, как раз при переходе дневной температуры через +10°. В 2003 общий ход температуры приблизился к указанному пороговому значению ещё в середине мая, когда дневные температуры достигали +15…+17°С. Такая погода, несмотря на наступившее затем похолодание, спровоцировала прилёт таловки в предельно ранние сроки (2 июня в Лабытнанги, 5 июня на Войкар). Устойчивый переход температуры через +10° произошел 12 июня, барсучок прилетел 11-13 июня.

Примеры можно продолжить, но и этих, на наш взгляд, достаточно, чтобы говорить о выраженной связи сроков прилёта с температурным режимом в период вероятного появления птиц. Однако этот специфичный для каждого вида температурный режим является лишь отражением общей и локальной синоптической ситуации, удовлетворяющей видоспецифичным требованиям.

Интересное исключение представляет фенология прилёта морянки Clangula hyemalis . В своей прежней работе (Golovatin, Paskhalny 2003) мы показали, что поздний прилёт её в Нижнее Приобье соответствует высокой дневной температуре, ранний – относительно низкой. Это связано с тем, что основная масса морянок летит весной с мест зимовок в Европе вдоль побережья северных морей, т.е. с запада на восток, а не с юга на север, как большинство видов. Когда средние температуры воздуха в период её вероятного появления (вторая и третья декада мая) невелики, большинство озёр на севере (в основных местах гнездования) ещё не освобождается ото льда. Морянки задерживаются в южной части ареала и появляются на наших стационарах в ранние сроки. Самая ранняя дата появления на Войкаре – 20 мая. В годы, когда потепление происходит в третью декаду мая или когда весна вообще оказывается очень тёплой, морянки устремляются на север, а на южной периферии ареала появляются с большим опозданием.

Заключение

Картина весеннего прилёта птиц представляет собой вполне определённую последовательность прибытия видов. Достаточно низкая изменчивость сроков прилёта по годам говорит об устойчивом порядке появления видов. Существенные нарушения этого порядка наблюдаются в годы с поздним наступлением весенних процессов (1999 год).

Сроки вероятного появления видов определяются внутренними механизмами, но конкретная дата прилёта зависит от общей и локальной синоптической обстановки. Отражением удовлетворительных погодных условий является специфичный для каждого вида температурный режим.

В соответствии с особенностями развития синоптической ситуации пролёт птиц идет различным образом. Основные пути миграции большинства птиц Нижнего Приобья проходят вдоль Оби. Когда потепление сопровождается незначительными положительными температурами или носит неустойчивый характер, птицы успевают прилететь только в районы, прилегающие непосредственно к Оби (Лабытнанги). И лишь спустя несколько дней появляются в стороне от неё (Войкар). В результате наблюдается инверсия сроков прилёта (белая трясогузка, рябинник и др.). В том случае, когда возврат холодов сдерживает пролёт, птицы расширяют область заселения на юге, а на севере оказываются с небольшим опозданием – при следующем потеплении. При сильном, устойчивом потеплении пролёт идёт интенсивно, птицы глубоко проникают на север по долине Оби и одновременно на юге в сторону от неё, и сроки их прилёта на стационары «Войкар» и «Лабытнанги» совпадают.