Структурно-динамические особенности микробных комплексов в ризосфере сосновых древостоев разного возраста

Автор: Афанасова Е.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 5, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения структуры микробных комплексов в ризосфере разновозрастных древостоев. При изучении динамики структуры микробных комплексов выявлено увеличение суммарной численности микроорганизмов с увеличением возраста древостоев. Показано, что максимальный ризосферный эффект у молодых сосняков связан с активизацией развития микробных комплексов корневыми выделениями.

Сосновые древостои, микрофлора, ризосферный эффект, метаболический эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/14082373

IDR: 14082373 | УДК: 579.266

Текст научной статьи Структурно-динамические особенности микробных комплексов в ризосфере сосновых древостоев разного возраста

Известно, что в лесных биогеоценозах мощным фактором, определяющим состав микрофлоры, ее динамику и функциональную деятельность, служит фитоценоз. Эдификаторная роль древостоев в фитоценозе проявляется в формировании своеобразного микробного населения почв. Это своеобразие в наибольшей степени выражено в корневой зоне. Видовые особенности растений накладывают определенный отпечаток на количественный и качественный состав микрофлоры почв, растения оказывают воздействие на микрофлору путем корневых выделений, а после гибели – посредством корневых остатков и надземного опада (Сорокин, 1977, 1978, 1981,1987; Теппер, 1972; Худякова, 1972; Badia, 2003).

Целью исследований являлось изучение динамики структуры микробных комплексов в ризосфере сосновых древостоев разного возраста.

Объекты и методы . Структурно-динамические особенности микробоценозов ризосферы, их экологофизиологический статус, наряду с морфологическими параметрами дерева, являются индикаторами состояния разновозрастных древостоев.

В лесных биогеоценозах Красноярского Приангарья эдификаторная роль принадлежит сосновым древостоям. В связи с этим несомненный интерес представляло изучение микробных ассоциаций корневых систем сосны. Был проведен сравнительный анализ корневой и ризосферной микрофлоры на обычно применяемых микробиологических средах (МПА, КАА, СА), а также на агаризованном экстракте корней сосны. Изучали микроорганизмы корнеобитаемой зоны сосны 20-, 60-, 70- и 100-летнего возраста. Ризосферную микрофлору анализировали по Е.З. Теппер [1972] с незначительными видоизменениями. Анализ корневой микрофлоры проводили методом стерильного отбора корневых выделений сосны в естественных условиях произрастания (Прокушин и др.,1977). Отбор образцов для микробиологического анализа был приурочен к фенологическим фазам развития сосны (Елагин, 1961).

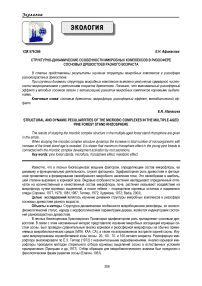

Результаты исследования. Результаты исследований показали, что корневая система сосны значительно обильней населена микроорганизмами, чем почва, удаленная от корней. Ризосферный эффект проявляется при учете различных групп микроорганизмов (рис. 1). Общая численность микроорганизмов в ризосферной зоне возрастает при увеличении возраста древостоев, хотя соотношение микроорганизмов ризосферы и почвы заметно уменьшается (табл. 1). Продукты корневого экзоосмоса у молодых сосняков являются сильными стимуляторами размножения корнеобитающих микроорганизмов по сравнению с почвенными. В связи с этим здесь наблюдается максимальный ризосферный эффект. Длительное действие корневых выделений у взрослых древостоев способствует развитию как ризосферной микрофлоры, так и микрофлоры почв. В итоге величина ризосферного эффекта становится минимальной. Возрастание абсолютных величин численности микроорганизмов ризосферы и почв с увеличением возраста имеет большое общебиологическое значение, поскольку биохимическая активность микроорганизмов при прочих одинаковых условиях определяется их численностью, повышение которой обеспечивает соответствующий уровень корневого питания взрослых сосняков.

I II III IV

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

1,6

1,4

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

1 2345

Рис. 1. Динамика численности микроорганизмов ризосферы (а), корней (б) и почвы (в):

1 – бактерии на МПА; 2 – бактерии на КАА; 3 – олигонитрофилы; 4 – споровые бактерии;

5 – нитрификаторы. Здесь и далее каждая точка фенофазы обозначает среднее 7–10 повторностей

Таблица 1

Численность корнеобитающих микроорганизмов в сосняках разного возраста, тыс. КОЕ г-1 почвы (n=28) *

|

Тип фитоценоза и возраст древостоя |

Число микроорганизмов |

|||

|

в ризосфере |

в почве |

соотношение |

на корнях* |

|

|

Сосняк рододендрово- |

26800 |

580 |

46,2 |

25880 |

|

брусничный, 20 лет … |

10090 - 40140 |

274 - 916 |

11504 - 44200 |

|

|

Сосняк бруснично- |

36920 |

1560 |

23,9 |

12120 |

|

зеленомошный, 60 лет … |

14560 - 60544 |

711 - 2124 |

5105 - 27110 |

|

|

Сосняк бруснично- |

41200 |

2060 |

21600 |

|

|

разнотравный, 80 лет … |

20146 - 72177 |

1030 - 3811 |

19,4 |

11370 - 54315 |

|

Сосняк разнотравный, |

52250 |

3100 |

16,1 |

5650 |

|

более 100 лет … |

36600 - 70040 |

911 - 5400 |

1570 - 9304 |

|

* численность микроорганизмов на агаризованном экстракте корней сосны в расчете на 1 мл смывных вод; ** над чертой средний показатель, под чертой пределы колебаний.

Численность микроорганизмов, находящихся в непосредственном контакте с корнями, достоверно снижается с увеличением возраста сосны. Очевидно, микрофлора, развивающаяся на поверхности корней, находится в большей зависимости от биологического состояния растений. С увеличением возраста сосны, с одной стороны, уменьшается количество корневых выделений – основного источника питания корневой микрофлоры, с другой – растет конкурентная способность ризосферных микроорганизмов.

Нами установлено, что численность корнеобитающих микроорганизмов изменяется по фазам роста и развития сосны. Особенно заметны эти изменения в составе корневой микрофлоры. Периоды максимальной численности микроорганизмов совпадают с периодами активного роста корней (I и IV фенофазы).

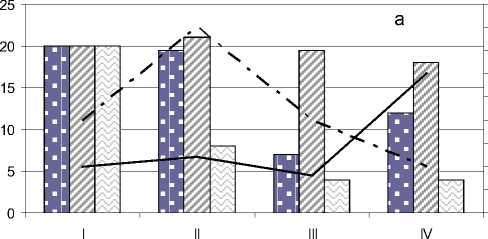

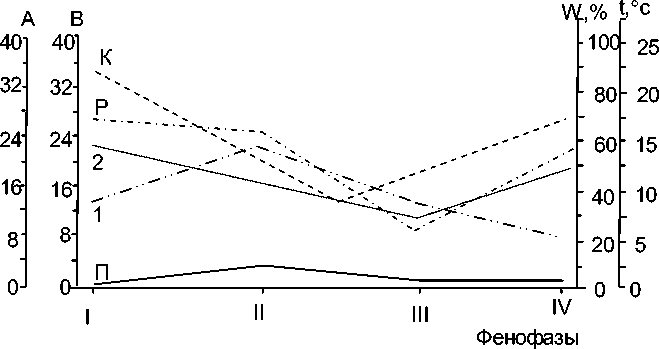

Рис. 2. Динамика численности почвенной (П), ризосферной (Р) и корневой (К) микрофлоры по фенофазам вегетации сосны (n=28); 1 - температура почвы; 2 - влажность;

А, В - шкалы численности микроорганизмов

Фенологические максимумы и минимумы численности ризосферной микрофлоры выражены менее резко, чем корневой, и в целом количество микроорганизмов при переходе от поверхности корня к периферии существенно снижается.

Во II фенофазу, в период роста древостоев в высоту и снижения активности корневых систем, определяющее влияние на размножение микроорганизмов оказывает гидротермический режим почв. Данная фенофаза характеризуется максимальными показателями температуры почвы (12-15°С) и воздуха (30-40°С), достаточно высокой влажностью (30–35 об.%). Благодаря создающимся в почве гидротермическим условиям уровень численности корнеобитающих микроорганизмов остается довольно высоким. Интенсивный рост и формирование фитомассы древостоев в III фенофазу приводят к иссушению верхнего слоя почв вследствие активной транспирации влаги растениями, повышается кислотность почв за счет поступления опада хвойных видов насаждений. Снижается функциональная активность корней. В целом создаются условия, не благоприятные для развития микроорганизмов, в том числе для корнеобитающих. В IV фенофазу с увеличением осенней активности корней и с поступлением в почву отмерших корешков растений, богатых питательными веществами, численность микроорганизмов вновь возрастает. В сезоны с близкими погодными условиями (2007– 2008 гг.) средние количества микроорганизмов в корнеобитаемой зоне сосны отличаются очень мало. Достоверность различий по фенологическим фазам составляет соответственно: в I фенофазу – 1,5; во II – 1,3; в III – 1,2; в IV фенофазу – 1,5 относительно среднего уровня. В контрольной почве, удаленной от корней сосны, различия в численности микроорганизмов по тем же фенологическим фазам могут быть существенны (табл. 2). Следовательно, благодаря способности вегетирующей сосны в какой-то мере стабилизировать физикохимические условия в зоне корней, корнеобитающие микроорганизмы в меньшей степени подвергаются влиянию неблагоприятных воздействий внешней среды по сравнению с почвенными (Сорокин, 1987, 1990).

Сезонные колебания численности микроорганизмов по фенологическим фазам роста и развития сосны сопровождаются изменениями качественного состава микрофлоры (табл. 3). В I и IV фенофазы среди ризосферных микроорганизмов доминируют сапрофитные бактерии, растущие преимущественно на органических источниках азота. Наиболее типичным представителем в этот период является Pseudomonas herbicola . Во II и III фенофазу в больших количествах регистрируются флюоресцирующие бактерии Ps. fluorecens . В микробных ассоциациях корневых систем сосны повышается удельный вес микобактерий, которые в почвах встречаются очень редко. Микобактерии наиболее активны в I и IV фенофазу, когда в прилегающей к корням почве имеется много доступного для разложения органического вещества. Численность бацилл заметно возрастает во II и III фенофазах. В качественном составе их доминирует Bacillus mycoides . Максимальное количество микроскопических грибов выявляется в I и IV фенофазу, что соответствует периодам повышенной увлажненности почв. В начале вегетации среди грибов преобладают Penicillium, Mucor, Trichoderma . Во II фазу доминируют представители рода Dematium и Penicillium . Состав грибов в III фенофазу представлен наиболее бедно.

Достоверность различия (t) в суммарной численности микроорганизмов по фенофазам вегетации сосны

Таблица 2

|

I фенофаза |

t |

II фенофаза |

t |

III фенофаза |

t |

VI фенофаза |

t |

|

Число микроорганизмов в ризосфере, млн КОЕ×г-1 почвы |

|||||||

|

23,5 29,7 |

1,2 |

24,3 20,6 |

1,6 |

10,0 14,4 |

1,8 |

8,8 7,6 |

1,4 |

|

Число микроорганизмов на корнях, млн КОЕ × 10-1 мл взвеси |

|||||||

|

35,6 30,4 |

1,5 |

22,0 18,6 |

1,3 |

14,0 17,4 |

1,2 |

28,1 24,4 |

1,5 |

|

Число микроорганизмов в почве (контроль), млн КОЕ×г-1 почвы |

|||||||

|

0,32 0,66 |

4,4 |

3,8 2,1 |

3,6 |

1,1 1,9 |

1,7 |

1,7 2,2 |

3,2 |

Примечание. В числителе – число микроорганизмов в 2007 г., в знаменателе – в 2008 г.

Качественный состав микрофлоры, контактирующей с корнями сосны, непосредственно уступает по разнообразию видов ризосферной. Здесь в большей степени проявляется селекционирующее действие корневых выделений. По нашим многолетним данным, в составе микробных популяций в данном случае на протяжении всего периода вегетации господствуют практически одни и те же виды: Ps. herbicola, Ps. fluorescens, Ps. denitrificans, Ps. radiobacter, Bac. agili, Bac. cereus, Bac. mycoides, Bac. mucilaginosus, Mycobacterium globiforme, Aspergillus flavae .

Динамика качественного состава микрофлоры контрольной почвы по фенофазам роста и развития сосны не отличается от ризосферной. В весенний и ранневесенний периоды (I и IV фенофаза) доминируют те же виды микроорганизмов, что в корневой зоне. Однако к ним добавляются такие неспоровые формы, как Ps. desmolyticum, Ps. denitrificans, Bact. agili, Bact . hartlebi mucilaginosus, и спороносные – Bac. cereus, Bac.

mucilaginosus . В целом качественный состав микроорганизмов в образцах контрольной почвы более разнообразен по сравнению с ризосферой.

Таблица 3

Динамика качественного состава ризосферной микрофлоры в течение вегетационного периода

|

Фенофаза вегетации |

Бактерии на МПА |

Бактерии на КАА |

Грибы на СА |

||||

|

Ps. Fluorescens |

Ps. herbicola |

Mycobacteriu m |

Bac. mycoides |

Ps. herbicola |

Mycobact erium |

||

|

I |

54 |

52 |

67 |

52 |

68 |

49 |

Mucor – 81, Penicillium – 59 |

|

II |

76 |

79 |

53 |

64 |

50 |

52 |

Dematium - 54, Trichoderma – 49, Penicillium – 61 |

|

III |

84 |

- |

- |

56 |

52 |

46 |

Clasosporium – 24, Penicillium – 86 |

|

IV |

51 |

61 |

69 |

- |

46 |

- |

Penicillium – 94, Mucor – 49, Fusarium – 37, Aspergillus – 45 |

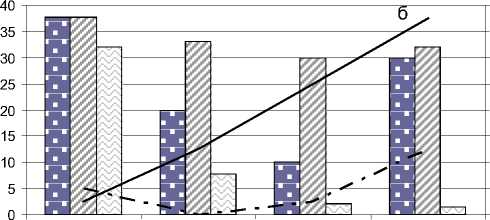

В сосняках Приангарья в периоды высокой численности микроорганизмов в корневой зоне резко возрастает их метаболическая активность. В прилегающей к корням почве в это время наиболее интенсивно идут процессы минерализации. Величина коэффициентов минерализации (КАА/МПА) в ризосфере всегда превышает 1 в отличие от почвы вне сферы действия корней. Рост физиологической активности микроорганизмов сопровождается выделением ими различных продуктов клеточного метаболизма.

Микроорганизмы корневой зоны, как известно, продуцируют не только аминокислоты, но и другие химические соединения (в том числе стимуляторы роста), на которые реагируют растения. Взаимодействие растений и микроорганизмов на границе корнеобитаемой зоны сосны приводит к созданию в прилегающей почве специфических экологических условий. Согласно данным С.А. Самцевича (1966), в процессе роста корней непрерывно образуется бесцветное гелеобразное вещество. При обогащении полисахаридов этих выделений азотом микробной цитоплазмы и последующем воздействии на них окружающих физикохимических факторов происходит образование перегнойных веществ в зоне корней (Anderson, 1990; Andren at al., 1996; Brown, 1972; Buchmann, 2001).

Выводы

-

1. Суммарная численность микроорганизмов (на диагностических средах) в ризосферной зоне возрастает с увеличением возраста древостоев, но при этом ризосферный эффект снижается.

-

2. Максимальный ризосферный эффект у молодых сосняков связан с активизацией развития микробных комплексов корневыми выделениями.

-

3. Численность микроорганизмов на поверхности корней с возрастом деревьев уменьшается и определяется физиологическим состоянием растений.

-

4. Максимумы численности и качественного разнообразия ризосферных микроорганизмов регистрируются в I и IV фенофазах и связаны динамикой роста активных корней в этот период.