Структурно-функциональная характеристика висцеральных лимфатических узлов человека старческого возраста

Автор: Ерофеева Людмила Михайловна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.28, 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема возрастной инволюции структур иммунной системы в настоящее время становится все более актуальной. Цель настоящего исследования - структурно-функциональная характеристика висцеральных лимфатических узлов человека старческого возраста. С использованием иммуноморфологических методов изучены структура и клеточный состав бифуркационных и брыжеечных лимфатических узлов человека старческого возраста. Показано выраженное развитие волокнистой соединительной ткани, что приводит к фрагментации паренхимы узлов и сокращению площади коркового вещества. В корковом веществе выявляются лимфоидные узелки мелких размеров и узкая паракортикальная зона. В лимфоидных узелках отмечается отсутствие светлых центров с делящимися и малодифференцированными лимфоцитами и высокая концентрация зрелых CD20+ В-лимфоцитов. В паракортикальной зоне не выявляются CD4+ Т-хелперы. Во всех структурных компонентах лимфатического узла отсутствуют Н167-положительные клетки, что свидетельствует об угасании лимфоцитопоэтической функции, которое обусловлено замещением ретикулярной ткани микроокружения волокнистой соединительной тканью и отсутствием CD4+ Т-лимфоцитов, регулирующих реакции клеточного и гуморального иммунитета. Разрушение ретикулярной стромы в синусной системе, которая является биологическим фильтром, ведет к нарушению функции очистки лимфы.

Лимфатические узлы, возрастная инволюция, бифуркационные лимфатические узлы, брыжеечные лимфатические узлы, иммуноморфология

Короткий адрес: https://sciup.org/143177439

IDR: 143177439 | DOI: 10.20340/mv-mn.2020.28(2)41-47

Текст научной статьи Структурно-функциональная характеристика висцеральных лимфатических узлов человека старческого возраста

Ерофеева Л.М. Структурно-функциональная характеристика висцеральных лимфатических узлов человека старческого возраста// Морфологические ведомости.- 2020. - Том 28.- № 2.- С. 41-47. (2):41-47

Erofeyeva LM. The structural and functional characteristics of viscerales lymph nodes in the human of old age. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2020;28(2):41-47. (2):41-47

Введение. Увеличение продолжительности жизни человека, наблюдающееся в развитых странах в настоящее время, ведет к росту частоты заболеваний, ассоциированных с возрастом, среди которых - аутоиммунные процессы, опухоли, болезни суставов, почек, амилоидоз, сердечно-сосудистая патология, инфекционные заболевания [1-3]. Возрастную патологию объясняют дефектами иммунной системы, которая подвергается возрастной инволюции [4-5]. Более того, обусловленные инволюцией нарушения функции иммунной системы, как в целом, так и в отельных ее органах, рассматриваются в качестве одной из причин старения организма [2]. Возрастные изменения функции иммунной системы проявляются в снижении клеточного и гуморального иммунного ответа на чужеродные антигены [6], что в значительной мере определяет течение и прогноз инфекционных заболеваний. Так, по мнению некторых авторов, фактор риска тяжелого течения пневмонии, смертность при котором составляет более 15%, связан с иммуносупрессией Т- и В-лимфоцитов [7]. Однако детальных сведений о морфологии и клеточном составе органов иммунной системы у людей пожилого и старческого возраста недостаточно. Вместе с тем в периферических органах иммунной системы, в частности в лимфатических узлах, появляется первая иммунная реакция на воспаление [8-9]. Лимфатические узлы вовлекаются в опухолевый процесс, а также реагируют на воздействие химиотерапии при опухолях различной локализации [10-12].

Цель исследования: изучение структуры и клеточного состава бифуркационных (нижних трахеобронхиальных) и брыжеечных лимфатических узлов у людей старческого возрастного периода.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследований послужили бифуркационные и брыжеечные лимфатические узлы, взятые при аутопсии 10 трупов людей (1 мужчина и 9 женщин), скоропостижно скончавшихся в результате сердечнососудистой недостаточности. Аутопсийный материал был получен в отделении судебномедицинской экспертизы № 2 при Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова (Москва) с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации № 8-ФЗ от 12.01.1996 г. (ст. 5, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О погребении и похоронном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Средний возраст людей составил 87,2 + 4,2 года, что соответствовало, согласно классификации возрастов ВОЗ, старческому возрасту (75-90 лет). Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине с последующей спиртовой проводкой и заливкой в парафин по стандартной гистологической методике. Гистологические срезы толщиной 6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, азуром-II-эозином, по методу Маллори и толуидиновым синим. Белки Ki67, CD20 и CD4 выявляли непрямым иммунопероксидазным иммуногистохимическим методом. Для иммунофенотипирования использовали мышиные моноклональные антитела фирмы Vision Biosystems Novocastra (Великобритания) и пероксидазную детекциионную систему Novocastra Peroxidase Detection System производства «Leica Microsystems» (Германия), включающую вторичные универсальные биотинилированные антитела и стрептавидин-пероксидазный комплекс. Визуализация реакции осуществлялась DAB-хромогеном. Докраску ядер проводили гематоксилином. Морфометрическим методом подсчитывали абсолютное количество различных клеточных форм на условной единице площади гистологического среза в 1 мм 2 в структурно-функциональных компонентах лимфатических узлов (лимфоидные узелки, паракортикальная зона, мозговые тяжи, краевой и мозговые синусы). Подсчитывали все клетки лимфоидного ряда, стромы, гранулоцитарные лейкоциты, макрофаги, клетки с картиной митоза и клетки в состоянии деструкции. Относительное содержание клеточных форм выражали в %. Подсчет клеток проводили под микроскопом Leica DM 2500 (Швейцария) при увеличении окуляра – х10 и объектива – х100 под масляной иммерсией. Для подсчета клеток использовали 25-узловую сетку с шагом 10 мкм, встроенную в окуляр микроскопа. Для каждой выборки рассчитывали среднюю арифметическую (М) и стандартную ошибку среднего (m). Все данные представлены в виде M + m, достоверными считали различия при уровне p<0,05 по критерию Стьюдента.

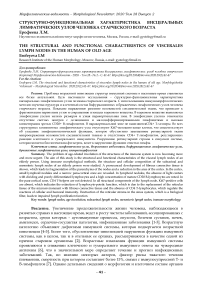

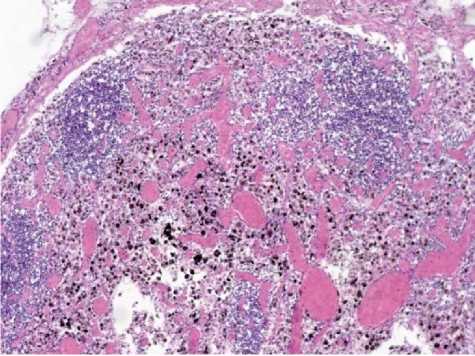

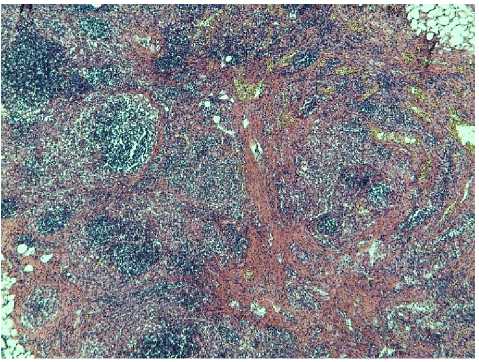

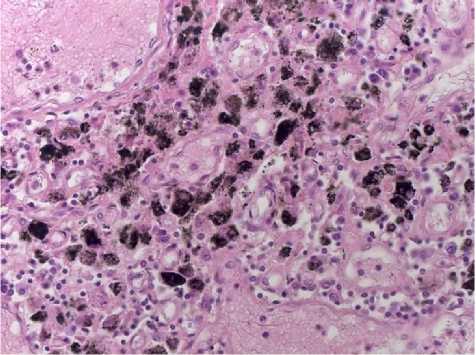

Результаты исследования и обсуждение. Бифуркационные и брыжеечные лимфатические узлы имеют типичную для узлов висцеральной группы структуру, характеризующуюся преобладанием мозгового вещества над корковым веществом. У людей старческого возраста отмечается процесс фиброзирования, сопровождающийся утолщением капсулы и трабекул, разрастанием соединительной ткани вокруг кровеносных сосудов и в лимфоидной паренхиме, что характерно для возрастной инволюции лимфоидной ткани [4-6, 8]. В бифуркационных узлах отмечен более выраженный фиброз по сравнению с брыжеечными узлами. Они имеют толстую отечную капсулу, состоящую их грубых пучков коллагеновых волокон. От капсулы в паренхиму узла отходят толстые фиброзные трабекулы (рис. 1-а, 1-б, 1-в). Кроме клеток фибробластического ряда в капсуле бифуркационных лимфатических узлов содержится большое количество крупных макрофагов с включениями фагоцитированного материала. Нередко капсула инфильтрирована лейкоцитами гранулоцитарного ряда и лимфоцитами, встречаются тучные клетки. Отмечается расширение просветов и полнокровие кровеносных сосудов. В брыжеечных лимфатических узлах наблюдается фрагментация паренхимы вследствие развивающегося фиброза. Под капсулой по периферии коркового вещества располагаются немногочисленные лимфоидные узелки мелких размеров в основном без герминативного центра (рис. 1-а, 1-б). Отсутствие герминативного центра в лимфоидных узелках характеризует снижение уровня лимфоцитопоэза. Лимфоидные узелки окружены плотным кольцом волокнистой соединительной ткани, волокна которой прорастают вглубь узелка. Паракортикальная зона за счет фиброза представлена очень мелкими фрагментами под узелками. Между лимфоидными узелками просматриваются крупные фрагменты диффузной части коркового вещества с меньшей плотностью расположения клеток, чем в паракортикальной зоне. Однако, поскольку процесс фиброзирования паренхимы узла распространяется также и со стороны ворот, там, где обычно наиболее значительно выражен трабекулярный аппарат, то в мозговом веществе с трудом визуализируются мозговые тяжи и синусы. Широкие фиброзные трабекулы пронизывают мозговое вещество вплоть до паракортикальной зоны коркового вещества. В брыжеечных лимфатических узлах нередко можно наблюдать липоматоз, как коркового, так и мозгового вещества.

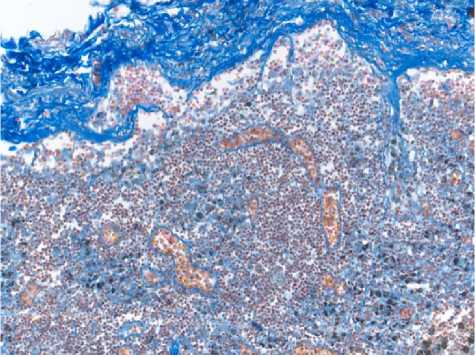

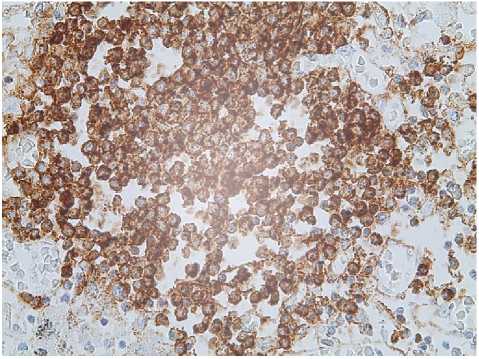

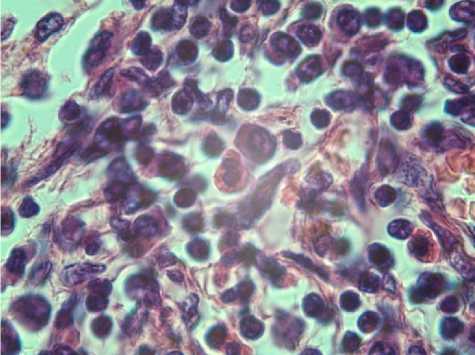

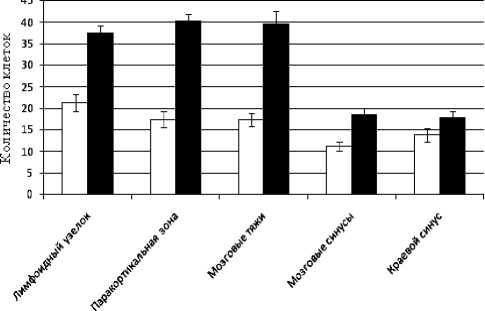

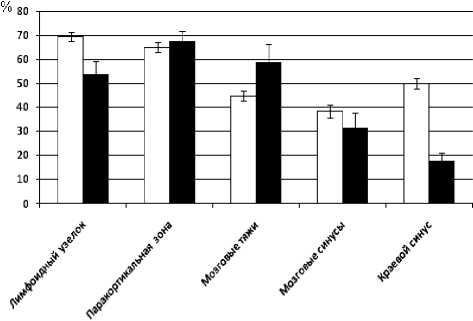

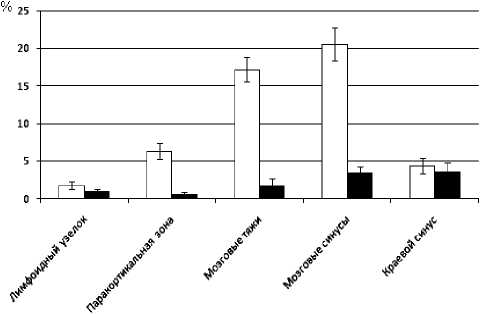

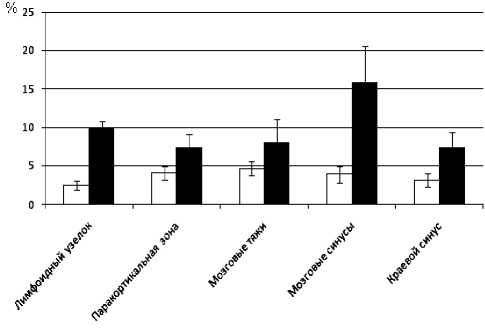

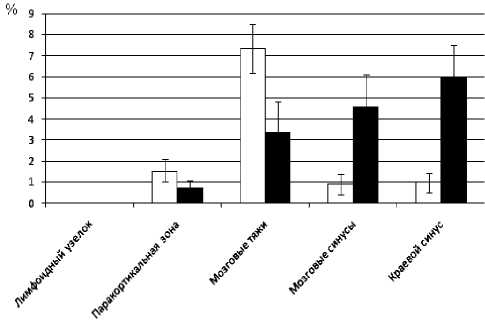

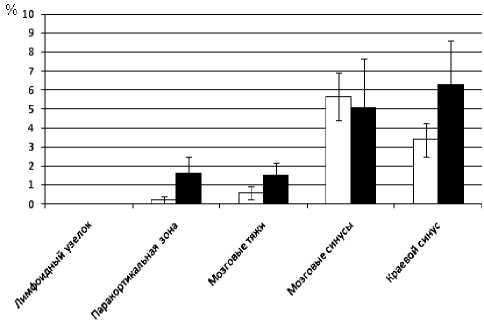

Морфометрическое исследование показало, что самая высокая концентрация клеток на единице площади среза наблюдается в бифуркационных узлах в лимфоидных узелках, а в брыжеечных – в паракортикальной зоне и мозговых тяжах (рис. 2). Следует отметить, что плотность расположения клеток в брыжеечных узлах достоверно выше, чем в бифуркационных. Преобладающим типом клеток являются малые лимфоциты. В бифуркационных узлах наиболее высокое содержание малых лимфоцитов отмечается в лимфоидных узелках, а в брыжеечных – в паракортикальной зоне и мозговых тяжах (рис. 3). Иммуногистохимическое исследование показало, что в лимфоидных узелках выявляется большое количество CD20 + В-лимфоцитов и отсутствуют делящиеся клетки (рис. 1-г). Малодифференцированные клетки (лимфобласты и большие лимфоциты) наиболее часто выявляются в бифуркационных узлах (0,94 + 0,38% и 2,66 + 0,64% соответственно), чем в брыжеечных (2,02 + 0,73% и 0,27 + 0,26% соответственно). Здесь почти в два раза выше и содержание средних лимфоцитов (18,78 + 1,54% в бифуркационных узлах и 9,45 + 2,18% - в брыжеечных), что косвенно свидетельствует о более активных процессах дифференцировки лимфоцитов в бифуркационных узлах. Аналогичная закономерность наблюдается в паракортикальной зоне. Содержание малых лимфоцитов в бифуркационных узлах достоверно не отличается от содержания в брыжеечных (рис. 3), а доля малодифференцированных в бифуркационных узлах статистически значимо превышает их содержание в брыжеечных (1,34 + 0,50% – лимфобласты, 1,91 + 0,60% большие лимфоциты в бифуркационных и 0,76 + 0,37% - лимфобластов в брыжеечных). Однако, как показали иммуногистохимические исследования, среди лимфоцитов в паракортикальной зоне обеих групп лимфатических узлов не выявляются CD4 + Т-хелперы, а также отсутствуют делящиеся клетки, о чем свидетельствует отрицательная реакция на белок Кi67. Показано, что с возрастом у людей понижается число Т-лимфоцитов с хелперной активностью [6], что связано с возрастной инволюцией тимуса, сопровождающейся снижением пролифирации и дифференцировки Т-лимфоцитов и продукции тимусных гемопоэтических факторов [13]. Между клетками выявляются скопления клеточного детрита (апоптотических телец), поэтому относительное количество деструктивных клеток и макрофагов достаточно высокое (рис. 4, 5). Следует отметить, что во всех структурных компонентах брыжеечных узлов доля деструктивно измененных клеток статистически значимо превышает их содержание в бифуркационных узлах. При этом содержание макрофагов, наоборот, превалирует во всех структурах бифуркационных узлов.

Синусная система лимфатических узлов микроскопически выявляетя не на всем протяжении, имеет неравномерную плотность расположения клеток. В краевом синусе можно наблюдать плотные пучки коллагеновых волокон. В брыжеечных лимфатических узлах ретикулярная строма в синусах, как правило, выявляется, но состоит из огрубевших, нередко фрагментированных волокон, содержит много клеток фибробластического ряда.

А

Б

В

Г

Д

Рис. 1. Гистологическая структура лимфатических узлов человека в старческом возрасте: А – лимфоидные узелки без светлых центров, узкая паракортикальная зона в бифуркационном узле. Окр.: гематоксилином-эозином. Ув.: х100; Б - широкие фиброзные трабекулы, фрагментация паренхимы брыжеечного узла, липоматоз. Окр.: гематоксилином-эозином. Ув.: х50; В - толстая фиброзная капсула, прорастание коллагеновых волокон в паренхиму бифуркационногоузла. Окр.: по Маллори. Ув.: х200; Г – CD20-позитивные клетки в лимфоидном узелке. Иммуногистохимическая реакция на антитела к CD20, докраска ядер гематоксилином. Ув.: х400; Д - многочисленные макрофаги в мозговых тяжах бифуркационного узла. Окр.: гематоксилином-эозином. Ув.: х400; Е - плазматические клетки (П) и эозинофильные гранулоциты (Э) в мозговом тяже брыжеечного узла. Окр.: гематоксилином-эозином. Ув.: х1000 (масляная иммерсия).

Е

-

□ Бифуркационный ■ Брыжеечный

Рис. 2. Плотность расположения клеток на единице площади гистологического среза в 1мм 2 в структурах бифуркационных и брыжеечных лимфатических узлов у людей старческого возраста.

-

□ Бифуркационный ■Брыжеечный

Рис. 3. Относительное содержание малых лимфоцитов на единице площади гистологического среза в 1мм 2 в структурах бифуркационных и брыжеечных лимфатических узлов у людей старческого

возраста.

-

□ Бифуркационный ■ Брыжеечный

Рис. 4. Относительное содержание макрофагов на единице площади гистологического среза в 1мм 2 в структурах бифуркационных и брыжеечных лимфатических узлов у людей старческого возраста.

-

□ Бифуркационный ■ Брыжеечный

Рис. 5. Относительное содержание деструктивно измененных клеток на единице площади гистологического среза в 1мм 2 в структурах бифуркационных и брыжеечных лимфатических узлов у людей старческого возраста.

аутоиммунные процессы, связанные с уменьшением количества регуляторных Т-лимфоцитов у людей старческого возраста [5, 14, 15]. Синусная система лимфатического узла выполняет важную дренажно-детоксикационную функцию, т.к. обеспечивает ток и очистку лимфы. Развитие волокнистой соединительной ткани, наблюдаемое с возрастом, приводит к задержке тока лимфы через лимфатический узел, к нарушению функции очистки лимфы, что сказывается на распространенности инфекционных процессов и характере метастазирования опухолей у людей старческого возраста [6, 9, 13].

-

□ Бифуркационный ■ Брыжеечный

Рис. 6. Относительное содержание плазмоцитов на единице площади гистологического среза в 1мм 2 в структурах бифуркационных и брыжеечных лимфатических узлов у людей старческого возраста.

Рис. 7. Относительное содержание эозинофильных гранулоцитов на единице площади гистологического среза в 1мм 2 в структурах бифуркационных и брыжеечных лимфатических узлов у людей старческого возраста.

Заключение . Таким образом, в брыжеечных и бифуркационных лимфатических узлах у человека в старческом возрастном периоде наблюдаются структурные и функциональные изменения, которые характеризуются развитием волокнистой соединительной ткани, фрагментацией лимфоидной паренхимы, отсутствием лимфоидных узелков с активным герминативным центром, снижением уровня пролиферации лимфоцитов как в В-, так и в Т-зависимых зонах. Развитие волокнистой соединительной ткани в синусной системе затрудняет ток лимфы через лимфатический узел и приводит к нарушению функции очистки лимфы.

Автор заявляет об отсутствии каких-либо конфликтов интересов при планировании, выполнении, финансировании и использовании результатов настоящего исследования.

Список литературы Структурно-функциональная характеристика висцеральных лимфатических узлов человека старческого возраста

- Isakova NB, Starkova EV. Bryzheechnye limfaticheskie uzly pri modelirovanii raka pryamoj kishki v usloviyakh pararektal'nogo vvedeniya khimiopreparatov. Fundamental'nye issledovaniya. 2013;9(1):50-57.

- Majborodin IV, Kulikova OV, Lebedev АА, Majborodina VI, CHerenkova MM, Zarubenkov OА, Strunkin DN. Izmeneniya gruppovykh limfoidnykh uzelkov i bryzheechnykh limfaticheskikh uzlov krys posle vvedeniya kompleksa khimioterapevticheskikh preparatov: skhodstvo i razlichiyareaktsii. Morfologiya. 2007;131(5):68-73.

- Douziech N, Seres I, Larbi A, Szikszay E, Roy PM, Arcand M, Dupuis G, Fulop JrT. Modulation of human lymphocyte proliferative response with aging. Experimental Gerontology. 2002;37(2-3):369-387.

- Erofeeva L.M. Vozrastnye osobennosti tkanevoj struktury i kletochnogo sostava timusa cheloveka. Morfologicheskie Vedomosti - Morphological Newsletter. 2017;25(2):21-26. https://doi.org/10.20340/mv-mn.17(25).02.03.

- Aw D, Palmer DB. The origin and implication of thymic involution. Aging Dis. 2011;2(5):437-443.

- Gorchakova OV, Gorchakov VN. Strukturno-funktsional'nye osobennosti pakhovykh limfaticheskikh uzlov i limfotoka pri starenii. Morfologiya. 2013;144(4):25-29.

- Kazakov OV, Kabakov АV, Poveshhenko АF, Rajter TV, Strunkin DN, Poveshhenko OV, Lykov АP, Konenkov VI. Issledovanie vliyaniya neoad"yuvantnoj i ad"yuvantnoj terapii ehksperimental'nogo raka molochnoj zhelezy na strukturu bryzheechnykh limfaticheskikh uzlov. Byulleten' ehksperimental'nojbiologii i meditsiny. 2018;8:204-208.

- Borodin YuI. Limfaticheskaya sistema i starenie. Fundamental'nye issledovaniya. 2011;5:11-15.

- Lobov GI, Pan'kova MN, Аbdreshov SN. Transportnaya funktsiya limfaticheskikh uzlov u molodykh i starykh zhivotnykh. Uspekhi gerontologii. 2015;28(4):681-686.

- CHurov АV. Regulyatornye T-kletki i starenie organizma. Uspekhi gerontologii. 2013;26(4):603-609.

- Chuchalin АG. Pnevmoniya: aktual'naya problema meditsiny KHKHI veka. Pul'monologiya. 2015;25(2):133-142.

- Yarilin АА. Starenie immunnoj sistemy i timus. Klin gerontol (Rus). 2003;3:8-17.

- Demchenko GА, Аbdreshov SN, Nurmakhanova BА. Sokratitel'naya aktivnost' limfaticheskikh uzlov u molodykh, zrelykhistarykhkrys. Byulleten' ehksperimental'noj biologii i meditsiny. 2019;2:140-143.

- Goronzy JJ, Weyand CM. Immune aging and autoimmunity. Cell Mol Life Sci. 2012;69(10):1615-1623.

- Miller RA. Effect of aging on T lymphocyte activation. Vaccine. 2000;18(16):1654-1660.