Структурно-функциональная организация микрофлоры почв рекреационных территорий города Красноярска

Автор: Фомина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 6, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения качественного состава микрофлоры почвы рекреационных зон (скверов и парков), расположенных на территории города Красноярска. Установлена структура бактериальной и грибной микрофлоры, которая сформировалась под воздействием рекреационной нагрузки.

Микрофлора, структура, почва, рекреационная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/14083746

IDR: 14083746 | УДК: 631.48

Текст научной статьи Структурно-функциональная организация микрофлоры почв рекреационных территорий города Красноярска

Существует много работ по изучению изменения состава микробного сообщества в результате антропогенного воздействия [Косинова, 1985; Артамонова, 2000; Гузев, Левин, 2001; Куимова и др., 2008; Морозова, 2011; Назаренко, 2013]. Однако эти работы в основном посвящены изучению техногенно-загрязненных почв либо агрогенно-преобразованных. Так как микроорганизмы почв обладают высокой чувствительностью к антропогенному воздействию и в городских условиях их состав сильно изменяется, следовательно, их можно использовать в качестве индикаторов экологического состояния почв и рекреационных территорий. На сегодняшний день практически отсутствуют полноценные данные по структурно-функциональному состоянию микрофлоры почв, подверженных рекреационной нагрузке в Красноярской урбоэкосистеме.

Цель исследования. Изучение качественного состава микрофлоры почв рекреационных территорий г. Красноярска.

Задачи исследования :

-

1) определить количественный и качественный состав микрофлоры почв рекреационных зон;

-

2) изучить структурно-динамические особенности развития микробных комплексов почв рекреаций.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлась микрофлора почвы рекреационных зон города Красноярска: Гвардейского парка, сквера на проспекте Свободном и Центрального парка культуры и отдыха.

Почвенный покров Центрального парка им. М. Горького представлен дерновой лесной маломощной среднесуглинистой почвой . Антропогенное воздействие на эту почву заключается в локальной посыпке или уничтожении гумусового слоя, частичном перемешивании верхних горизонтов, а также подсыпке древесной и кустарниковой растительности [Строганова, Мягкова, 1997]. По степени кислотности почвы исследуемых рекреационных зон районов г. Красноярска относятся к щелочным: Центральный парк (10,8-11,3), Гвардейский парк (9,6-10,0), сквер на просп. Свободном (9,2-9,8). Для большинства исследуемых рекреационных участков характерно высокое содержание органического углерода, особенно в Центральном парке, - 6,2-6,5 %, Гвардейском парке - 3,6-4,8 %. Ниже значения установлены в почве, отобранной в сквере на просп. Свободный, - 2,3-3,7 %. Содержание общего азота в опытных вариантах определено как среднее и низкое: 0,16-0,20 % - в Гвардейском парке, 0,20-0,25 % в сквере на просп. Свободный, 0,24-0,27 % - в Центральном парке.

Наибольшее содержание аммонийного азота установлено в почве, отобранной в Центральном парке, – 30,1–32,0 мг/кг почвы, тогда как в почве сквера на просп. Свободном и Гвардейском парке данные показатели были ниже и составили 20,5–22,3 и 25,6–28,9 мг/кг почвы. Содержание нитратного азота очень низкое, и показатели достоверно не различаются: Центральный парк – 0,8–1,6 мг/кг почвы, Гвардейский парк – 1,8– 5,16 и сквер на просп. Свободный – 0,9–1,2 6 мг/кг почвы.

Наибольшие значения рекреационной нагрузки установлены: в Центральном парке – 68–75 чел/час. В двух других рекреационных зонах в пределах 10–45 чел/час в Гвардейском парке и 15–36 чел/час в сквере на просп. Свободный соотвественно.

Для отбора пробы почвы выбирался характерный (по растительности и виду) участок площадью 5 м2. (Практикум по микробиологии…, 2005). Выделение микрофлоры почвы рекреации проводили методом разведений на диагностических питательных средах [Селибер, 1962].

Почвенные микромицеты идентифицировали до рода, используя определители: Gilman (1959), М.А. Литвинов (1967), В.И. Билай (1977), Н.М. Пидопличко (1977), В.И. Билай, З.А. Курбацкая (1990), Burnett, 1970, P.E. Nelson et al. (1983), T. Watanabe (1994). Таксономическую принадлежность бактерий и актино-мицетов определяли на основании принципов идентификации Н.А. Красильникова (1970); Д. Берджи (1997) и Г.Ф. Гаузе и др. (1983). У чистых культур выделенных штаммов микроорганизмов анализировали культуральные, физиологические и биохимические признаки. Морфологию клеток и их размер устанавливали используя микроскопы МБИ-6, МБИ-15.

Результаты исследования. Ввиду недостаточности санитарно-гигиенических нормативов, основанных на химических методах определения загрязняющих веществ, большое внимание исследователей обращено на разработку биотической концепции экологического контроля качества природных и антропогенно-измененных экосистем [Строганова, 2003; Куимова, 2008]. В последние годы исследования в области биологического контроля переживают период активного развития, так как именно биотические показатели могут дать информацию о состоянии биоценозов. В системе биологической оценки (биодиагностики) условно выделяют два направления – биоиндикацию и биотестирование, которые в совокупности позволяют ставить более точный «диагноз» экосистеме [Яковлев, 1997].

Изучение характера изменений микробиологического состава в почвах, подвергающихся интенсивному антропогенному воздействию, является одним из важнейших показателей устойчивости природных сообществ. Например, на микромицетах можно проследить воздействие токсикантов, причем на всех уровнях организации (организменном, популяционном, ценотическом) [Терехова, 2007].

Анализируя данные, полученные при изучении почв рекреационных зон Красноярской урбоэкосисте-мы, установили, что в почве Центрального и Гвардейского парка доминирующими являются представители рода Bacillus . При этом 6 видов относятся к роду Pseudomonas и лишь 3 вида к роду Micrococcus. В почве Гвардейского парка к роду Bacillus относились 12 видов, к роду Pseudomonas 5 видов, а бактерии рода Micrococcus и Mycobacterium были представлены в тех же соотношениях. Среди бактерий рода Pseudomonas наиболее часто встречались представители Ps. fluorescens, Ps. herbicola , а среди бактерий рода Micrococcus в основном M. roseus .

В целом бактериальный состав почв изученных рекреационных зон г. Красноярска свидетельствует о преобладании бациллярных и устойчивых к рекреационной нагрузке форм (индекс видового разнообразия более 60 %). В меньшем количестве из почвы выделялись представители рода Pseudomonas и Micrococcus, свойственные сибирским почвам штаммы бактерий. Редко, и особенно редко в образцах почвы, отобранной на участке исследования в Центральном парке, выделялись бактерии рода Mycobacterium sp., которые в свою очередь и могут служить индикатором рекреационного воздействия на изучаемые почвы.

Все типичные виды почвенных микромицетов можно разделить на 2 группы. В первую группу входят виды, чувствительные к антропогенной нагрузке (доминируют в контроле, но исчезают в урбаноземах), во вторую – виды, индикаторные для почв урбаноэкосистем (ранг доминирования резко возрастает в урбаноземах).

К первой группе относятся грибы-эпифиты, фитопатогены или виды, развивающиеся на разлагающихся в почве растительных остатках. Вероятно, снижение частоты встречаемости этих видов связано с угнетением роста и развития растений в городах [Марфенина, 1991, 1996; Звягинцев, 1987] .

Наибольший интерес для биоиндикации представляет вторая группа видов грибов. Это виды, нетипичные или редко встречающиеся, которые активно синтезируют токсины с антибиотическим, фунгицидным, фито-и зоотоксическим действием. Вероятно, эта способность метаболизма позволяет им выигрывать обостряющуюся в условиях антропогенного прессинга конкурентную борьбу с другими видами грибов. Кроме того, многие из этих видов содержат темные пигменты, которые обладают антиоксидантными свойствами, обеспечивают защиту от иссушения и повышенной инсоляции [Стефурак, 1982; Свистова, 2003]. Именно виды второй группы рекомендованы авторами для биоиндикации степени техногенного изменения урбаноземов.

Изучение микромицетного состава почв рекреационных зон г. Кроасноярска показало, что количество типичных видов было примерно одинаковым во всех вариантах, но их доля в общем комплексе грибов возрастала до 60 % в сквере на просп. Свободный и Центральном парке и до 80 % в Гвардейском парке, причем в основном за счет резкого уменьшения количества случайных видов. Значения доминантных и часто встречающихся видов микромицетов также увеличивались в почвах рекреационных зон с наибольшей нагрузкой, в основном за счет снижения числа типичных редких видов.

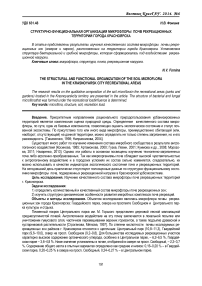

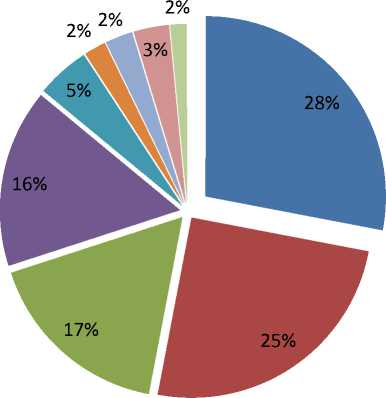

На территории Центрального парка в составе комплекса микромицетов преобладали представители р. Mucor (15–17 %) и p.Penicillium (37–40 %), а также представители условно-патогенной микрофлоры рода Fusarium (15–18 %), встречались также представители р. Trichoderma (8–10 %), Aspergillus (11–12 %) и Trichothecium (1–3 %) и в комплексе темноокрашенных форм Cladosporium sp. (2–3 %), и Alternaria (4–5 %). Кроме того, в единичных случаях встречались как редкие представители рода – Rhizopus и Acremonium ( менее 1%) (рис.1).

г.

1% 1%

2%

■ Fusarim

■ Penicillium

■ Mucor

■ Aspergillus

■ Cladosporium

■ Trichoderma

■ Trichothecium

■ Acremonium

■ Rhizopus

■ Alternaria

1%

1%0% 2012 г.

-

■ Fusarim

-

■ Penicillium

-

■ Mucor

-

■ Aspergillus

-

■ Cladosporium

-

■ Trichoderma

Рис. 1. Качественный состав микромицетов почвы в Центральном парке

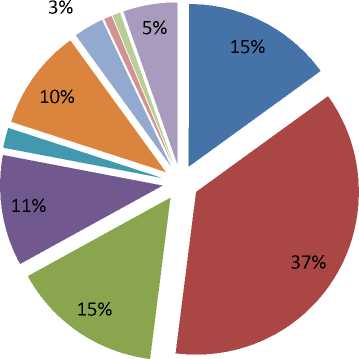

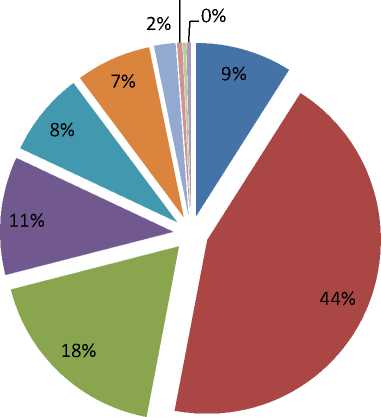

Изменение состава сообщества микромицетов в почве Центрального парка, скорее всего, обусловлено не только рекреационной нагрузкой, но и антропогенным воздействием (парк расположен возле центральной магистрали). Состав микромицетов в почве, отобранной в Гвардейском парке, был аналогичен почве, отобранной в Центральном парке: р. Penicillium (25–26 %), Mucor (17–18 %), Trichoderma (5–6 %), Fusarim (25–28 %), за исключением отсутствия в составе комплекса представителей темноокрашенных форм, что может быть связано с более низкой рекреационной нагрузкой в данной рекреационной зоне (рис. 2).

2011 г.

3%

-

□ Fusarim

-

□ Penicillium

-

□ Mucor

-

□ Aspergillus

-

□ Trichoderma

-

□ Trichothecium

-

□ Acremonium

-

□ Rhizopus

-

□ Alternaria

2012 г.

-

■ Fusarim

-

■ Penicillium

-

■ Mucor

-

■ Aspergillus

-

■ Trichoderma

-

■ Trichothecium

-

■ Acremonium

-

■ Rhizopus

-

■ Alternaria

Рис. 2. Качественный состав микромицетов почвы в Гвардейском парке

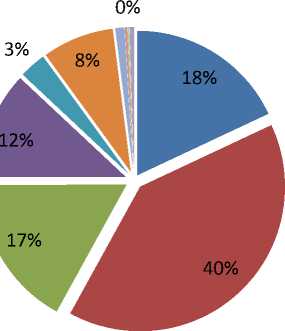

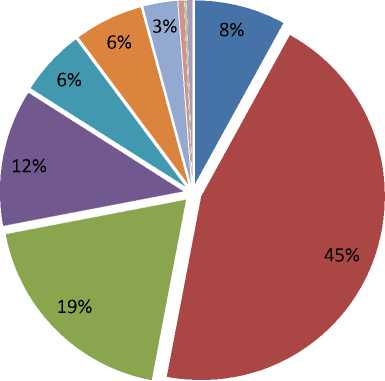

В составе микромицетного комплекса почвы, отобранной в сквере на просп. Свободный, преобладали представители р. Penicillium (44–45 %), Mucor . (18–19 %), а также практически в равных соотношениях присутствовали грибы рода и Fusarim (8–9 %) и Trichoderma (6–7 %) (рис. 3).

2011 г.

1%

-

■ Fusarim

-

■ Penicillium

-

■ Mucor

-

■ Aspergillus

-

■ Cladosporium

-

■ Trichoderma

-

■ Trichothecium

-

■ Acremonium

-

■ Rhizopus

-

■ Alternaria

2012 г.

1%

■ Fusarim

■ Penicillium

■ Mucor

■ Aspergillus

■ Cladosporium

■ Trichoderma

■ Trichothecium

■ Acremonium

■ Rhizopus

■ Alternaria

Рис. 3. Качественный состав микромицетов почвы в сквере на проспекте Свободный

Следует отметить, что в почвах рекреационных зон, в том числе и в сквере на проспекте Свободный, в комплекс почвенных микромицетов входят и случайные, и редкие представители, например: Trichothecium , Acremonium , Rhizopus и Alternaria, их соотношение менее 1–2 %. Такой тип видовой структуры определяется большой субстратной гетерогенностью городских почв, специфическим микроклиматом в условиях городской среды, более разнообразными путями заноса микроскопических грибов извне.

В целом к определенным нами доминирующим родам и видам микромицетов в почвах рекреационных территорий относится род Penicillium , а к частым видам – Cladosporium cladosporioides и Trichoderma harzianum, а также темноокрашенные формы.

Установлено, что микроорганизмы с фитотоксическими свойствами встречаются в различных почвах, на их содержание оказывают влияние тип почв, характер растительного покрова и, главное, антропогенный фактор [Берестецкий, 1978].

Результаты исследований показали, что примерно 25 % от общего числа выделенных нами микро-мицетов относятся к фитопатогенным формам, среди которых наибольшая видовая представленность у рода Penicillium , тогда как по численности преобладают представители р. Fusarium .

Н.Г. Куимовой и другими соавторами (2008, 2009) установлено, что в среднем 27 % от общего числа идентифицированных ими видов можно отнести к условно-патогенным, причем 5 % из них имеют показания к патогенезу человека – это представители рр. Mortierella, Exophiala, Humicola, Myrothecium .

В результате изучения структуры комплекса актиномицетов почв рекреационных зон, расположенных на территории г. Красноярска, достоверных различий не установлено. Наиболее часто в исследуемых почвах встречались актиномицеты рода Nocardia , Micromonospora и Streptomyces . Практически аналогичные данные были получены Н.Н. Назаренко (2013), которой установлено, что увеличение представителей рода Nocardia служит подтверждением установленной закономерности прогрессивной дегумификации городских почв [Свистова, Назаренко, 2003; Назаренко, 2013].

В изученных почвах, в частности в Центральном парке, значительно возрастала частота встречаемости пигментированных видов стрептомицетов секции Roseus , в основном – Roseus ruber . Также случайными в почве Гвардейского парка и в сквере на просп. Свободный были актиномицеты серии Cinereus .

Заключение. Бактериальный состав почв рекреационных зон г. Красноярска свидетельствует о преобладании в составе микробоценоза бациллярных и устойчивых к рекреационной нагрузке форм (индекс видового разнообразия более 60 %). В микромицетном комплексе доминировали представители рода Mu-cor, Penicillium , Fusarium , встречались также грибы рода Trichoderma , Aspergillus и Trichothecium . Наиболее часто встречались актиномицеты рода Nocardia , Micromonospora и Streptomyces , а также с высокой частотой пигментированные виды стрептомицетов, особенно в почве Центрального парка.