Структурно-функциональные изменения сердца у больных, имеющих сопутствующую артериальную гипертензию, перед операцией эндопротезирования крупных суставов

Автор: Акуленко Анна Владимировна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Распространенность остеоартроза среди лиц старше 65 лет составляет 60-70 %, в этой же возрастной группе у 50 % встречается артериальная гипертензия. Но не только степень повышения артериального давления определяет тяжесть артериальной гипертензии. Одним из важных моментов является ранняя диагностика нарушений структуры и функции органов-мишеней и, в первую очередь, сердца. Обследовано 50 пациентов с остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов в возрасте старше 50 лет. Все имели сопутствующую артериальную гипертензию II-III стадии. Пациенты были разделены по группам в зависимости от возраста. Всем больным перед оперативным вмешательством было проведено ЭКГ и ЭхоКГ исследование. В 82 % случаев наблюдалось ремоделирование и гипертрофия левого желудочка, которые прогрессировали с возрастом. Больные с измененной геометрией сердца имели более высокие показатели толщины стенок, массы миокарда и индекса массы миокарда левого желудочка, а также сниженные показатели фракции выброса и фракции укорочения по сравнению с больными, имеющими нормальную геометрию сердца. Во всех группах отмечался высокий процент выявления нарушения диастолической функции как левого, так и правого желудочков.

Остеоартроз, артериальная гипертензия, эндопротезирование, эхокардиография, ремоделирование сердца, гипертрофия левого желудочка, диастолическая дисфункция

Короткий адрес: https://sciup.org/142121583

IDR: 142121583

Текст научной статьи Структурно-функциональные изменения сердца у больных, имеющих сопутствующую артериальную гипертензию, перед операцией эндопротезирования крупных суставов

Остеоартроз (ОА) – одно из самых частых хронических заболеваний суставов, распространенность ОА среди лиц старше 65 лет составляет 60-70 %, в этой же возрастной группе у 50 % встречается артериальная гипертензия (АГ), которая обнаруживается у 39-41 % взрослого населения России [12]. Одна из первых работ по изучению смертности у пациентов с ОА принадлежит R. Monson и A. Hall. В ней были проанализированы уровень и причины смерти у 617 пациентов с ОА в сравнении с популяцией аналогичного возраста и пола. Авторы установили, что смертность пациентов с ОА в 40 % случаев была обусловлена атеросклерозом сосудов сердца и заболеваниями желудочно-кишечного тракта [6]. В ряде исследований было определено, что ОА часто сочетается с АГ, атеросклерозом, повышенным уровнем холестерина в крови, ишемической болезнью сердца, ожирением, сахарным диабетом, хроническими обструктивными заболеваниями легких, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Датские исследователи G. Van Dijk и соавт. выявили сопутствующие сердечнососудистые заболевания у 54 % пациентов с ОА тазобедренных суставов в возрасте от 50 до 85 лет [17]. Анализ публикаций в Medline с 1966 г. по июль 2004 г. показал, что сочетание ОА и АГ встречается у 48-65 % пациентов с ОА в популяции и более чем у 65 % пациентов с ОА, нуждающихся в артропластике коленных суставов в возрасте старше 80 лет [16]. Однако не только степень повышения артериального давления определяет тяжесть АГ. Большое значение для прогноза и тактики лечения имеет обнаружение поражения органов-мишеней (головного мозга, почек, сердца). Одним из важных моментов является ранняя диагностика нарушений структуры и функции органов-мишеней и, в первую очередь, сердца [15]. Для этой цели используют следующие неинвазивные методы диагностики: электрокар- диография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), доп-плерэхокардиография (ДЭхоКГ), мультиспираль-ная компьютерная томография, КТ–ангиография. В ряде клинических исследований, проведенных в последние годы, показано, что ремоделирование левых отделов сердца, развивающееся при ряде патологических состояний, в том числе и при АГ, является независимым фактором, способным ухудшить прогноз течения основного заболевания [4]. Под сердечнососудистым ремоделированием понимается адаптивная перестройка стенок сердца и сосудов в связи с повышенной гемодинамической нагрузкой, в дальнейшем ремоделирование миокарда приводит к его гипертрофии и развитию сердечной недостаточности [8]. Ремоделирование левого желудочка приводит к изменению его геометрии и нарушению систолической и диастолической функций. Выявление ранних признаков ремоделирования сердца возможно с помощью эхокардиографии [1, 13]. Этот метод дает возможность изучить особенности состояния сердца и внутрисердечной гемодинамики в ходе развития АГ. Иногда на ранних этапах АГ обнаруживаются изменения, которые являются показателями достаточной тяжести течения болезни и в какой-то степени могут прогнозировать дальнейшее развитие болезни [11].

Гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ) является характерным поражением сердца при АГ, и ее наличие оказывает существенное влияние на течение и прогноз заболевания. Ее выявление очень важно для предупреждения сердечнососудистой заболеваемости и смертности, так как измененный миокард более чувствителен к гипоперфузии и гипоксии. Утолщение задней стенки левого желудочка на 1 мм повышает возможность смертельных осложнений в 7 раз [8, 11]. Повышенный риск возникновения сердечнососудистых осложнений у больных АГ с ГЛЖ обусловлен различными причинами, среди которых нарушение диастолической функции левого желудочка является наиболее ранним. Поэтому проблема ранней диагностики диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ) является очень актуальной, как и поиск точных и одновременно доступных методов ее выявления [14]. Наличие ДДЛЖ расценивается как начальный признак поражения миокарда при АГ. Если раньше главной причиной возникновения и прогрессирования сердечной недостаточности считалось снижение сократительной (систолической) функции миокарда, то в последние годы внимание привлечено к нарушению диастолической функции сердца – способности сердечной мышцы к расслаблению [2]. Чаще ДДЛЖ выявляется у пожилых пациентов, которые более чувствительны к факторам, обусловливающим диастолические расстройства (тахикардия, гипертензия, ишемия). Кроме того, с возрастом увеличивается масса миокарда и ухудшаются его эластические свойства. Диастолические расстройства часто приводят к декомпенсации сердечной деятельности и выраженности клинических проявлений хронической сердечной недостаточности [2, 4]. У многих больных симптомы хронической сердечной недостаточности в начальных стадиях выражены незначительно, поэтому подтвердить предположение о наличии диастолической дисфункции можно с помощью инструментальных методов диагностики, в частности ЭхоКГ, включая допплеровский режим исследования [2].

Болезни системы кровообращения находятся в центре внимания современной медицины, и необходимость улучшения оказания медицинской помощи на всех этапах является крайне актуальной задачей. Оптимизация лечения больных, снижение потребности в повторных госпитализациях, предупреждение развития и прогрессирования сердечной недостаточности, поражения органов-мишеней, выявление сопутствующих заболеваний – это задачи, которые должны решаться на этапах реабилитации [10]. Принятая в 2001 г. Федеральная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации» подтверждает значимость этой проблемы. Важнейшие пункты программы – выявление заболевания на ранней стадии и проведение своевременных лечебных и профилактических мероприятий [3, 7].

Цель исследования. Выявить структурно-функциональные изменения сердца у больных ОА, имеющих сопутствующую артериальную гипертензию, перед операцией эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С помощью ЭхоКГ оценивали сократительную (систолическую) функцию левого желудочка, рас- считывали фракцию выброса (ФВ, %), фракцию укорочения (ФУ, %), ударный объем (УО, мл). Для выявления признаков гипертрофии и ремоделирования левого желудочка измеряли межжелудочковую перегородку (МЖП), заднюю стенку левого желудочка (ЗСЛЖ), конечно-диастолический размер левого желудочка (КДРЛЖ). Исходя из этих данных, рассчитывали массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ), относительную толщину стенки (ОТС) левого желудочка. ММЛЖ рассчитывали по методу Penn:

ММЛЖ=1,04×[(МЖП+ЗСЛЖ+КДРЛЖ)3– –КДРЛЖ3]–13,6

За нормальную ММЛЖ у мужчин принимали значение до 224 г, у женщин – до 162 г.

Для оценки геометрии ЛЖ рассчитывали ОТС по формуле:

ОТС=(МЖП+ЗСЛЖ)/КДРЛЖ

За нормальный показатель ОТС принимали значение до 0,45.

Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) определялся как отношение ММЛЖ к площади поверхности тела. Нормальное значение ИММЛЖ у мужчин – до 125 г/м2, у женщин до –100 г/м2 [9].

В соответствии со значениями ИММЛЖ и ОТС выделяли следующие типы ремоделирования ЛЖ: нормальная геометрия левого желудочка (НГЛЖ), концентрическое ремоделирование левого желудочка (КРЛЖ), концентрическая гипертрофия левого желудочка (КГЛЖ), эксцентрическая гипертрофия левого желудочка (ЭГЛЖ).

При оценке диастолической функции изучали трансмитральный кровоток с определением пиковой скорости раннего диастолического наполнения левого желудочка (волна Е, м/с), пиковой скорости позднего диастолического наполнения левого же- лудочка (волна А, м/с), времени изоволюмического расслабления (IVRT, мс), времени замедления раннего диастолического наполнения левого желудочка (DT, мс).

Статистическую обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере с помощью программы Attestat (И.П. Гайдышев), встроенной в Microsoft Excel. Для подтверждения выводов о различиях между полученными коли-че-ственными результатами исследований в случаях с нормальным распределением использовали t-критерий Стьюдента. В том случае, когда распределение отличалось от нормального, использовали непараметрические критерии (критерий Вилкоксо-на, Колмогорова-Смирнова). Статистически значимыми считали различия при р≤0,05, где р – уровень значимости этих критериев. Все результаты представлены в виде M±σ, где М – выборочное среднее, σ – стандартное отклонение [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным ЭКГ изменения в миокарде метаболического и возрастного характера выявлены у 37 (74 %) пациентов, ГЛЖ – у 17 (34 %) пациентов. При проведении ЭхоКГ возрастные изменения в сердце выявлены у всех больных, к таким изменениям относили уплотнение, атеросклероз и кальциноз стенок аорты и створок клапанов, уплотнение хордального аппарата, регургитация с клапанов. ГЛЖ выявлена, по данным ЭхоКГ, у 22 (44 %) больных, также выявлено сочетание ГЛЖ с КРЛЖ у 10 (20 %) больных, КРЛЖ у 9 (18 %) больных. Таким образом, информативность ЭхоКГ значительно превосходила информативность ЭКГ, способствуя более полному выявлению изменений структуры и геометрии сердца. В зависимости от значений ОТС и ИММЛЖ были выявлены различные типы ремоделирования сердца: КРЛЖ у 19 (38 %) больных, КГЛЖ у 13 (26 %) больных, ЭГЛЖ у 9 (18 %) больных. Таким образом, нарушение геометрии левого желудочка выявлено по данным ЭхоКГ у 82 % больных с АГ перед оперативным вмешательством.

При измерении толщины МЖП и ЗСЛЖ было отмечено их увеличение с возрастом, пациенты старше 65 лет имели большую толщину стенок левого желудочка по сравнению с пациентами более молодого возраста (табл. 1).

Среди женщин были достоверные различия ММЛЖ и ИММЛЖ в зависимости от возраста, у мужчин данное сравнение не проводили из-за малого количества пациентов (табл. 2).

У больных с АГ с возрастом происходит увеличение массы сердца, что отрицательно влияет на систолическую и диастолическую функции.

В зависимости от наличия КРЛЖ или ГЛЖ и НГЛЖ больные были разделены на группы (табл. 3).

Выявлено, что больные АГ с КРЛЖ и ГЛЖ имеют более высокие показатели толщины МЖП, ЗСЛЖ и величины ОТС, а также сниженные показатели ФВ и ФУ по сравнению с больными, имеющими НГС.

При изучении ММЛЖ и ИММЛЖ у данных групп больных было выявлено преобладание ММЛЖ и ИММЛЖ у больных с ГЛЖ (табл. 4).

Таблица 1

Средние значения толщины стенок левого желудочка в различных возрастных группах

|

Показатель |

Возрастные группы |

||

|

I группа (n=8) |

II группа (n=23) |

III группа (n=19) |

|

|

ТМЖП, см |

0,93±0,062 |

1,13±0,033 |

1,22±0,05 |

|

ТЗСЛЖ, см |

0,96±0,062 |

1,07±0,02 |

1,08±0,04 |

|

ОТС |

0,43±0,032 |

0,50±0,02 |

0,53±0,03 |

Примечание: 1, 2,3 – достоверное отличие показателя от соответствующей группы, р ≤ 0,05.

Таблица 2

Средние значения ММЛЖ и ИММЛЖ у женщин в различных возрастных группах

|

Показатель |

Возрастные группы |

||

|

I группа (n=7) |

II группа (n=18) |

III группа (n=15) |

|

|

ММЛЖ, г |

148,9±12,52 |

209,5±14,3 |

209,3±12,1 |

|

ИММЛЖ, г/м2 |

80,2±7,592 |

112,2±8,7 |

111,3±7,84 |

Примечание: 1, 2, 3 – достоверное отличие показателя от соответствующей группы, р ≤ 0,05.

Таблица 3

Средние значения показателей функции сердца в зависимости от выраженности ремоделирования левого желудочка

|

Показатель |

Больные с НГЛЖ |

Больные с КРЛЖ |

Больные с ГЛЖ |

р |

|

1 |

2 |

3 |

||

|

ФВ, % |

61,3±3,15 |

60,4±1,9 |

59,7±1,81 |

1 – 3** |

|

ФУ, % |

33,2±2,37 |

32,5±1,28 |

31,8±1,23 |

1 – 3** |

|

УО, мл |

60,3±4,59 |

60,4±2,38 |

65,8±4,52 |

– |

|

МЖП, см |

0,91±0,02 |

1,12±0,03 |

1,24±0,04 |

2 – 1***, 3 – 1***, 3 – 1* |

|

ЗСЛЖ, см |

0,91±0,03 |

1,1±0,02 |

1,13±0,03 |

2 – 1***, 3 – 2*, 3 – 1*** |

|

ОТС |

0,39±0,02 |

0,56±0,02 |

0,5±0,03 |

2 – 1***, 3 – 1**, 3 – 2** |

|

Е, м/с |

0,7±0,06 |

0,7±0,03 |

0,7±0,04 |

– |

|

А, м/с |

0,7±0,09 |

0,8±0,04 |

0,8±0,04 |

– |

|

Е/А |

0,8±0,11 |

0,84±0,04 |

0,98±0,08 |

– |

|

DT, мс |

139,8±15,8 |

146,2±8,4 |

160,7±9,67 |

– |

|

IVRT, мс |

93,8±7,2 |

97,6±5,2 |

98,2±4,58 |

– |

Примечание: * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001.

Таблица 4

Средние значения показателей ММЛЖ и ИММЛЖ в зависимости от выраженности ремоделирования сердца

|

Показатель |

ММЛЖ, г |

ИММЛЖ, г |

|||

|

мужчины |

женщины |

мужчины |

женщины |

||

|

Без ГЛЖ |

1 |

– |

165,1±5,753, p<0,001 |

– |

90,7±2,22,3, p<0,01 |

|

РЛЖ |

2 |

183,4±18,3 |

146,6±9,063, p<0,001 |

87,5±9,2 |

87,5±9,23, p<0,01 |

|

С ГЛЖ |

3 |

– |

247,7±7,59 |

– |

135,5±4,54 |

Примечание: 1, 2, 3-достоверное отличие показателя от соответствующей группы.

Отмечено достоверное повышение ММЛЖ и ИММЛЖ у пациентов с ГЛЖ. У данных пациентов также выявили различные типы ремоделирования сердца в зависимости от возраста (табл. 5).

В первой группе наблюдали изменение геометрии сердца у 4 (50 %) больных, во второй группе у 20 (86,9 %), в третьей группе у 19 (89,5 %) больных. Это говорит о высоком проценте изменений в сердце у больных старше 50 лет, которые усугубляются с возрастом. Их выявление перед оперативным вмешательством должно проводиться всем пациентам старше 50 лет для коррекции лечения и предупреждения нежелательных осложнений со стороны сердечнососудистой системы в послеоперационном периоде.

Признаки диастолической дисфункции выявлены у 40 (80 %) пациентов, при этом ДДЛЖ выявлена у 25 (50 %) пациентов, диастолическая дисфункция правого желудочка (ДДПЖ) у 1 (2 %) пациента, диастолическая дисфункция обоих желудочков (ДДОЖ) – у 14 (28 %) пациентов. Выявление диастолической дисфункции в группах показано в таблице 6.

Во всех группах отмечался высокий процент (более 73,7 %) выявления нарушения расслабляющей функции сердца как левого, так и правого желудочков (рис. 1).

Это распространенная патология у пациентов старшей возрастной группы, которая очень часто без своевременного ее выявления и коррекции приводит к развитию сердечной недостаточности. Нарушение диастолической функции сердца и ГЛЖ – взаимосвязанные процессы. Сочетание ГЛЖ и диастолической дисфункции выявлено у 18 (36 %) больных, диастолическая дисфункция без ГЛЖ – у 7 (14 %), а в сочетании с КРЛЖ – у 17 (34 %) больных. Нарушение геометрии левого желудочка в сочетании с диастолической дисфункцией имело место у 35 (70 %) больных.

Таблица 5

Изменение геометрии сердца у больных с артериальной гипертензией в зависимости от возраста

|

Показатель |

Возрастные группы |

||

|

I группа (n=8) |

II группа (n=23) |

III группа (n=19) |

|

|

КРЛЖ |

2 (25 %) |

10 (43,5 %) |

7 (36,8 %) |

|

КГЛЖ |

1 (12,5 %) |

5 (21,7 %) |

7 (36,8 %) |

|

ЭГЛЖ |

1 (12,5 %) |

5 (21,7 %) |

3 (15,9 %) |

|

Итого |

4 (50 %) |

20 (86,9 %) |

17 (89,5 %) |

Таблица 6

Выявление диастолической дисфункции у обследуемых больных в зависимости от возраста

|

Показатель |

Возрастные группы |

||

|

I группа (n=8) |

II группа (n=23) |

III группа (n=19) |

|

|

ДДЛЖ |

4 (50 %) |

12 (52,2 %) |

9 (47,4 %) |

|

ДДПЖ |

– |

1 (4,3 %) |

– |

|

ДДОЖ |

2 (25 %) |

7 (30,4 %) |

5 (26,3 %) |

|

Итого |

6 (75 %) |

20 (86,9 %) |

14 (73,7 %) |

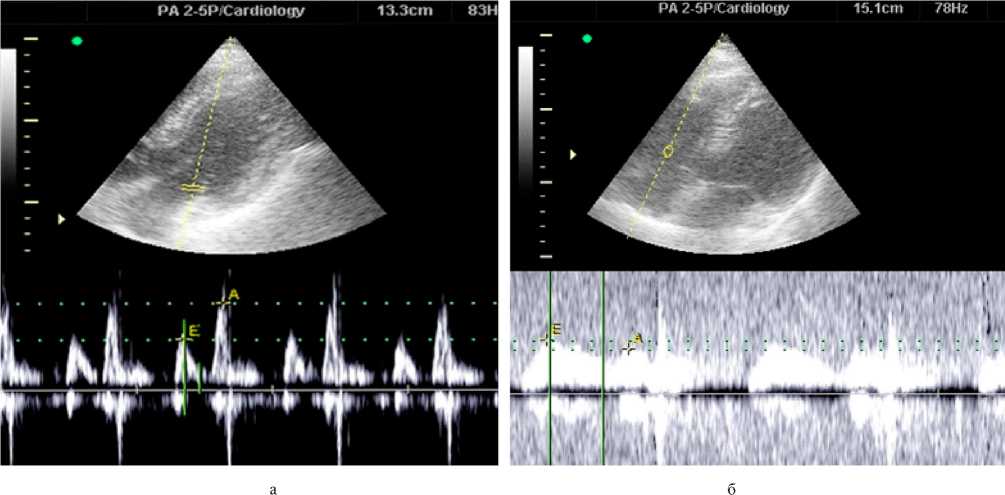

Рис. 1.: а – эхограмма больной М., 70 лет. Диагноз: правосторонний гонартроз III стадии. Артериальная гипертензия III стадии, степень 3, риск 4. Признаки диастолической дисфункции левого желудочка при проведении ДЭхоКГ (Е<А, нарушено соотношение Е/А); б – эхограмма больной И., 54 года. Диагноз: левосторонний коксартроз III стадии. Артериальная гипертензия II стадии, степень 2, риск 2. Нормальная диастолическая функция правого желудочка (Е>А, нормальное соотношение Е/А)

При исследовании сократительной функции сердца снижение ФВ < 45 % отмечено у 3 (6 %) больных, снижение до 45-55 % – у 10 (20 %) и нормальная ФВ выявлена у 37 (74 %) больных. Снижение ФВ в сочетании с диастолической дисфункцией наблюдалось у 9 (18 %), в сочетании с нарушением геометрии сердца у 13 (26 %) больных. Проведенное обследование показывает высокую распространенность структурно-функциональных изменений сердца у пожилых больных, готовящихся к операции эндопротезирования крупных суставов.

ВЫВОДЫ

-

1. В 82 % случаев у больных АГ и ОА наблюдается изменение геометрии левого желудочка, утолщение МЖП, ЗСЛЖ, с возрастом происходит увеличение массы сердца, что отрицательно влияет на систолическую и диастолическую функции сердца.

-

2. Больные АГ с КРЛЖ и ГЛЖ имеют более высокие показатели толщины МЖП, ЗСЛЖ и величины ОТС, а также сниженные показатели ФВ и ФУ по сравнению с больными, имеющими нормальную геометрию сердца.

-

3. Увеличение ММЛЖ и ИММЛЖ превышало нормальные значения у 66 % больных старше 55 лет, а также преобладало у больных с ГЛЖ.

-

4. Изменение геометрии сердца прогрессирует с возрастом и выявлено у 89,5 % больных старше 65 лет.

-

5. Признаки диастолической дисфункции выявлены у 40 (80 %) пациентов. Во всех группах отмечался высокий процент выявления нарушения расслабляющей функции как левого, так и правого желудочков. Сочетание ГЛЖ и диастолической дисфункции выявлено у 18 (36 %) больных, диа-

- столическая дисфункция без ГЛЖ у 7 (14 %), а в сочетании с КРЛЖ – у 17 (34 %) больных. Нарушение геометрии левого желудочка в сочетании с диастолической дисфункцией выявлено у 35 (70 %) больных.

-

6. Снижение ФВ выявлено у 13 (26 %) больных. Снижение ФВ в сочетании с диастолической дисфункцией выявлено у 9 (18 %), в сочетании с нарушением геометрии сердца – у 13 (26 %).

-

7. Проведенное обследование показывает высокую распространенность структурно–функциональных изменений сердца у пожилых больных, готовящихся к операции эндопротезирования крупных суставов. Выявление изменений сердца по ЭхоКГ перед оперативным вмешательством должно проводиться всем пациентам старше 50 лет, имеющим сопутствующую АГ, при планировании предоперационной подготовки, для коррекции, лечения и предупреждения нежелательных осложнений со стороны сердечнососудистой системы в послеоперационном периоде.