Структурно-функциональные изменения трехглавой мышцы голени у больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей

Автор: Щурова Е.Н., Щуров В.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2005 года.

Бесплатный доступ

С помощью метода ультрасонографии проведено исследование некоторых параметров структуры икроножной и камбаловидной мышц в сопоставлении с их функциональным состоянием у 42 больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей. Было определено, что у больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей структурно-функциональные изменения трехглавой мышцы голени зависят от стадии недостаточности периферического кровообращения. В стадии компенсированного нарушения кровоснабжения ультрасонографическая картина изображения мышц отличается от нормальной только степенью четкости изображения, при декомпенсации наблюдаются грубые патологические изменения как в структуре, так и функции. При облитерирущем атеросклерозе явления гомогенезации структуры и потери функции мышц более выражены.

Трехглавая мышца голени, облитерирующие поражения артерий, ультрасонография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120825

IDR: 142120825

Текст научной статьи Структурно-функциональные изменения трехглавой мышцы голени у больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей

В последние десятилетия наблюдается увеличение числа больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей. По данным литературы, данной патологией страдают около 1,5-2 % мужского населения старше 40 лет, т.е. наиболее трудоспособная и профессионально опытная часть населения [1].

У этой категории больных одним из ведущих симптомов является перемежающая хромота, когда больной вынужден останавливаться из-за болей в мышцах, возникающих вследствие ишемии. Классической локализацией болевых ощущений являются икроножные мышцы [2].

Морфофункциональные изменения скелетных мышц у больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей являются объектом пристального внимания исследователей [3]. Патологические изменения в структуре мышц считают одним из критериев хронической ишемии [4]. При проведении морфологических исследований используют метод пункционной или интраоперационной биопсии [5]. Однако проведение подобного рода исследований требует больших затрат, времени и не исключает осложнений.

Развитие ультразвуковых методов исследования позволило расширить возможность количественной оценки состояния структуры мягких тканей в разных областях медицины [6, 7]. Хотя этот метод неинвазивен и прост в применении, он не нашел должного освещения в оценке состояния мышц нижних конечностей у больных с хронической ишемией.

Целью настоящей работы было исследование с помощью метода ультрасонографии некоторых параметров структуры икроножной и камбаловидной мышц в сопоставлении с их функциональным состоянием у больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей с различными стадиями недостаточности периферического кровообращения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Было обследовано 42 больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей 2, 3-4 стадий заболевания (20 пациентов – эндартериит, 22 – атеросклероз) в возрасте от 29 до 69 лет. В качестве контрольной группы обследовали 53 практически здоровых мужчин в возрасте от 23 до 69 лет.

На ультразвуковой установке «Aloka» SSD– 630 (Япония) с помощью датчика 7,5 мГц исследовали ультразвуковые параметры m. gastrocnemius и m. soleus в покое и при произвольном сокращении, отражающие их структурные характеристики. Регистрировали эхоплотность (усл. ед.) и толщину брюшка (см).

Cилу задней мышечной группы голени измеряли с помощью динамометрического стенда [8], позволяющего измерить изометрический максимум момента силы подошвенных сгибателей стопы (ПСС). Все измерения проводили при максимальном произвольном сокращении мышц в режиме, близком к изометрическому. Рассчитанные динамометрические показатели моментов сил мышц нижней конечности выражали в Н*м.

Кроме определения момента силы мышц нижних конечностей исследовали поперечную твердость икроножных мышц голени (усл. ед.), измерения которой производили с помощью разработанного в РНЦ "ВТО" миотонометра [9]. Прибор выполнен на базе индикатора перемещения часового типа ИЧ-05 (цена деления 0,01 мм), общая масса миотонометра 250 г, диаметр прижимного стакана 20 мм, подвижного штока 5 мм, длина свободного хода штока 4,35 мм.

Статистическая обработка результатов проведена с использованием методов вариационной статистики. Оценку достоверности различия средних значений производили с помощью параметрического t-критерия Стьюдента и непараметрического U-критерия Манна-Уитни. В качестве критерия взаимосвязи анализируемых признаков использован коэффициент линейной корреляции Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ результатов исследований показал, что у больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей ультрасонографические показатели структуры трехглавой мышцы голени зависели от стадии недостаточности периферического кровообращения и имели свои особенности в каждой нозологической группе (эндартериит, атеросклероз).

В таблице 1 представлены показатели структурно-функционального состояния трехглавой мышцы голени у больных с облитерирующим эндартериитом при различных стадиях недостаточности периферического кровообращения.

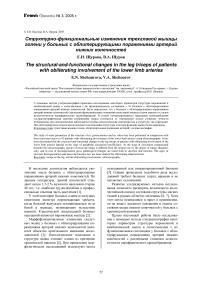

В стадии компенсированной недостаточности периферического кровообращения (2 стадия) все показатели достоверно не отличались от показателей здоровых мужчин того же возраста. Однако сравнение сонограмм мышц голени у больных данной группы (рис. 1, б) с ультрасонографической картиной здоровых сверстников (рис. 1, а) показало наличие изменений. Рисунок мышц больных с хронической ишемией носил менее четкий, «расплывчатый» характер, отсутствовало выраженное деление на мышечные пучки, границы мышечных пучков были нечетко контурированы.

При декомпенсации периферического кровообращения (3-4 стадии) почти все показатели (за исключением толщины брюшка m. gastrocnemius) достоверно изменялись. Толщина брюшка камбаловидной мышцы, поперечная твердость икроножных мышц, максимальный момент силы мышц-подошвенных сгибателей стопы уменьшались, а эхоплотность увеличивалась. Наибольший процент изменений зарегистрирован при исследовании сократительной способности (31,4 %) и эхоплотности камбаловидной мышцы (28,4 %). Толщина брюшка икроножной мышцы имела тенденцию к уменьшению.

а

б

Рис. 1. Сонограммы m. gastrocnemius и m. soleus в покое и при сокращении у здорового мужчины (а) и больного с облитерирующим эндартериитом 2 стадии (б)

Таблица 1

Показатели структурно-функционального состояния трехглавой мышцы у больных с облитерирующим эндартериитом

|

Группы обследуемых |

Толщина брюшка (см) |

Эхоплотность (усл. ед.) |

Сила мышц-ПСС (Н*м) |

Поперечная твердость ПСС (усл. ед.) |

||

|

m. gastr. |

m. sol. |

m. gastr. |

m. sol. |

|||

|

Здоровые мужчины n= 28 |

0,92±0,09 |

3,9±0,05 |

26,1±2,0 |

29,9±2,5 |

170,4±3,5 |

79±2 |

|

Больные 2 стадии n=12 |

0,98±0,09 |

3,9±0,09 |

30,8±4,1 |

28,9±3,4 |

156,1±8,2 |

75±3 |

|

Больные 3-4 стадий n=8 |

0,80±0,08 |

2,9±0,02* |

33,5±2,2* |

37,5±3,2* |

116,3±12,5* |

66±6* |

|

Процент изменений |

0 |

- 25,7% |

+ 28,4% |

+ 25,4% |

-31,8% |

- 16,5% |

Примечание: * достоверность отличия показателей от значений здоровых мужчин (Р ≤ 0,05).

На сонограммах больных 3-4 стадий заболевания ультрасонографическое изображение структуры мышц (рис. 2) приобретало однородный характер. Границы между брюшками нечеткие, отсутствовал характерный рисунок расположения и ориентации мышечных пучков.

Рис. 2. Сонограммы m. gastrocnemius и m. soleus у больного с облитерирующим эндартериитом 4 стадии в покое и при сокращении

У больных с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей выявлена аналогичная тенденция изменений (табл. 2). В стадии компенсированного кровообращения все ультрасонографические показатели достоверно не отличались от значений группы здоровых сверстников. Однако сила мышц была существенно снижена (на 16,8 %). В условиях декомпенсации получено значительное уменьшение толщины брюшек обеих мышц и поперечной твердости икроножных мышц, относительно небольшое повышение эхоплотности и выраженное падение максимального момента подошвенных сгибателей стопы.

Наибольший процент изменений наблюдали при исследовании функции и толщины брюшка икроножной мышцы. В отличие от больных с облитерирующим эндартериитом у этой группы больных эхоплотность мышц в меньшей степени отличалась от таковой здоровых мужчин того же возраста.

На сонограммах мышц у больных с атеросклерозом сосудов нижних конечностей было определено, что при второй стадии заболевания также как и при облитерирующем эндартериите, наблюдался «расплывчатый» характер изображения (рис. 3, а, б). В условиях декомпенсации периферического кровообращения явление гомогенизации изображения более выражено (рис. 3, в).

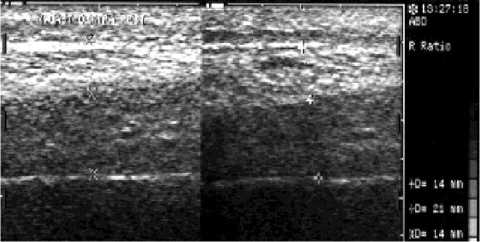

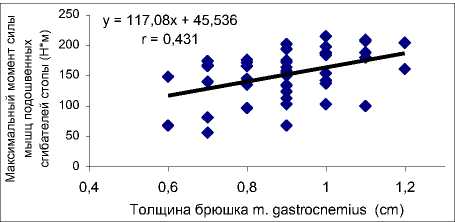

Хроническая ишемия нижних конечностей приводила к нарушению соотношения размеров сократительной части икроножной мышцы голени и максимального момента силы подошвенных сгибателей стопы. Если у здоровых мужчин в возрасте от 23 до 69 лет толщина брюшка m. gastrocnemius и m. soleus оказывала выраженное влияние на максимальный момент силы подошвенных сгибателей стопы (рис. 4, а, б), то у больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей с 2 стадией недостаточности периферического кровообращения эта связь сохранялась только для m. soleus (рис. 5).

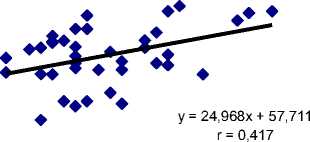

Кроме того, в норме выявлена тесная взаимосвязь между силой мышц и эхоплотностью m. gastrocnemius (рис. 6), которая в условиях хронической ишемии не обнаружена.

Таблица 2

Показатели структурно-функционального состояния трехглавой мышцы у больных с облитерирующим атеросклерозом

|

Группы обследуемых |

Толщина брюшка (см) |

Эхоплотность (усл. ед.) |

Сила мышц-ПСС (Н*м) |

Поперечная твердость ПСС (усл. ед.) |

||

|

m. gastr. |

m. sol. |

m. gastr. |

m. sol. |

|||

|

Здоровые мужчины n= 28 |

0,95±0,05 |

3,5±0,03 |

33,2±0,8 |

32,3±1,5 |

132,8±2,7 |

79±3 |

|

Больные 2 стадии n=12 |

0,83±0,09 |

3,6±0,02 |

31,7±2,1 |

31,1±2,4 |

110,1±6,8 |

72±4 |

|

Больные 3-4 стадий n=8 |

0,70±0,08* |

2,9±0,02* |

36,8±0,5* |

36,3±1,8* |

68,5±5,8* |

65±5* |

|

Процент изменений |

-26,3% |

-17,5% |

+ 8,4% |

+12,3% |

-48,4% |

-17,7% |

Примечание: * достоверность отличия показателей от значений здоровых мужчин (Р ≤ 0,05).

в

Рис. 3. Сонограммы m. gastrocnemius и m. soleus у здоровых мужчин (а) и больных с облитерирующим атеросклерозом 2 стадии (б) и 3-4 стадии (в)

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Толщина брюшка m. soleus (см)

а б

Рис. 4. Взаимосвязь толщины брюшка m. gastrocnimeus (а) и m. soleus (б) с максимальным моментом силы мышц подошвенных сгибателей стопы у здоровых мужчин

y = 33,356x - 2,4063 r = 0,577

Толщина брюшка m. soleus (см)

10 20 30 40 50

Эхоплотность m. gastrocnemius (cm)

Рис. 5. Взаимосвязь толщины брюшка m. soleus и максимального момента силы мышц-подошвенных сгибателей стопы у больных с облитерирующими поражениями артерий 2 стадии

Рис. 6. Взаимосвязь эхоплотности m. gastrocnemius и максимального момента силы мышц-подошвенных сгибателей стопы у здоровых мужчин

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Патоморфологию мышечной ткани считают одним из критериев хронической ишемии. Каждой стадии облитерирующего заболевания соответствует определенный комплекс изменений структуры и метаболической активности мышечных волокон [5]. Однако биохимические и морфологические изменения в скелетной мышце при хронической ишемии нижних конечностей у 50 % больных могут не совпадать с клинической картиной этого заболевания. Кроме того, морфологические и клинические признаки не всегда объективно отражают степень нарушения функционального состояния локомоторного аппарата нижних конечностей [10].

В нашем исследовании сделана попытка с помощью неинвазивных и доступных методов ультрасонографии и динамометрии исследовать соответствие структуры и функции трехглавой мышцы голени у больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей.

У этой категории пациентов выраженное влияние на структурно-функциональные свойства мышц оказывала степень недостаточности периферического кровообращения. В стадии компенсированного нарушения кровоснабжения ультрасонографическая картина изображения мышц отличается от нормальной только степенью четкости изображения. При декомпенсации выявлены грубые патологические изменения как в структуре, так и в функции. При облите-рирущем атеросклерозе явления гомогенезации изображения и потери функции мышц были более выражены.

В условиях ишемии, даже в стадии компенсации сдвигов в периферическом кровообращения установлены нарушения соответствия толщины, эхоплотности икроножной мышцы, максимального момента силы подошвенных сгибателей стопы.

Известно, что ведущим процессом в мышечной ткани при этом заболевании является дегенеративная атрофия с отеком межуточной соединительной ткани. Хроническая ишемия вызывает вначале смену типологического состава волокон, увеличение процента мышечных волокон (МВ) первого типа [11], набухание, исчезновение поперечной исчерченности, затем гомогенизацию, фрагментацию мышечных волокон, некробиоз и замещение соединительной тканью [4, 5]. Характерно, что наряду с участками мало измененных мышечных волокон, преобладают участки атрофии [2]. Структурные изменения скелетных мышц при хронической ишемии являются следствием комплекса компенсаторно-приспособительных процессов, направленных на адаптацию ткани к прогрессирующему энергетическому дефициту [3]. Кроме морфологических изменений в мышечной ткани наблюдаются и патологические отклонения в суставах (по типу полиостеоартроза), приводящие к снижению объема двигательной активности, что также влечет атрофию мышечных волокон [12, 13]. Все эти изменения приводят к снижению сократительной способности мышц.

Следует отметить, что в стадии компенсированной недостаточности кровоснабжения нижних конечностей (II стадия) не выявлено резко выраженного снижения силы мышц и грубых изменений ультрасонографической картины. В.И. Коваленко с соавт. [14] отметили усиление ферментативной активности в мышцах нижних конечностей при 1 и 2 стадиях заболевания, способствующее сохранению сократительного аппарата основной массы мышц. При 3 и 4 стадиях - угнетение ферментативной активности сократительного аппарата и ишемическую дистрофию мышц с гомогенезацией изображения.

ВЫВОДЫ

-

1. В условиях ишемии, даже при компенсации сдвигов в перифеческом кровоснабжении, наблюдаются нарушения соответствия толщины и эхоплотности икроножной мышцы, максимального момента силы подошвенных сгибателей стопы.

-

2. У больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей структурно-функциональные изменения трехглавой мышцы голени зависят от стадии недостаточно-

- сти периферического кровообращения.

-

3. В стадии компенсированного нарушения кровоснабжения ультрасонографическая картина изображения мышц отличается от нормальной только степенью четкости изображения, при декомпенсации наблюдаются грубые патологические изменения как в структуре, так и функции. При облитерирущем атеросклерозе явления гомогенезации структуры и потери функции мышц более выражены.