Структурно-функциональные свойства мужских генеративных органов у лиственницы сибирской и сосны обыкновенной в условиях изменения климата в Сибири

Автор: Носкова Н.Е., Романова Л.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 7, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено влияние температуры воздуха на состояние мужских генеративных органов лиственницы сибирской и сосны обыкновенной в осенне-зимний период. В ходе исследований установлено смещение сроков развития мужских генеративных органов у данных видов хвойных в аномальные годы с продолжительной и теплой осенью в г. Красноярске и его окрестностях, что ведет к формированию стерильной пыльцы и снижению продуктивности шишек и семян.

Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, климатические изменения, микроспорогенез, микроспороциты, мейотические деления, генеративные органы

Короткий адрес: https://sciup.org/14083127

IDR: 14083127 | УДК: 581.34:582.475.2

Текст научной статьи Структурно-функциональные свойства мужских генеративных органов у лиственницы сибирской и сосны обыкновенной в условиях изменения климата в Сибири

Введение. Глобальное потепление сопровождается постепенным изменением климата в разных регионах Земли [6]. Установлено, что климат территории России наиболее чувствителен к глобальному потеплению, чем климат других регионов земного шара [3]. При этом в Сибири часто наблюдается раннее наступление весны, на протяжении ряда лет стабильно прослеживается задержка наступления зимы на 1– 2 недели, а в отдельные годы и на более продолжительный период [2].

Увеличение длительности весеннего и осеннего сезонов вызвало характерный ответ в поведении адаптированных к местным сезонным температурным условиям видов животных и растений, а также продвижение зональной растительности в северном направлении и выше в горы; увеличение массы зеленого покрова [7]. Хвойные неоднозначно ведут себя в новых условиях. Было выявлено положительное влияние климатических изменений на ростовые характеристики сосны обыкновенной и лиственницы сибирской [5], показана экспансия лесных сообществ лиственницы в тундровую зону за последние десятилетия [1]. В то же время отмечено ухудшение посевных качеств семян у лиственницы и сокращение доли лиственницы в лесах на границе южной тайги и лесостепи [4].

Цель исследования. Выявление возможных структурно-функциональных изменений, происходящих в мужских генеративных органах лиственницы сибирской и сосны обыкновенной, произрастающих в г. Красноярске и его окрестностях, в условиях изменившегося климата Сибири.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования послужили деревья сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, произрастающие в различных районах г. Красноярска и его окрестностях: сосна обыкновенная (пгт. Березовка, Академгородок, Погорельский ОЭП, платформа Бадаложный); лиственница сибирская (р-н Набережной р. Енисей, р-н Нефтебазы, Академгородок, Погорельский ОЭП).

В течение 1999–2010 гг. регулярно отбирались образцы мужских почек, микростробилов и пыльцы в осеннее-зимний период и весной во время формирования пыльцы и пыления. Образцы фиксировали спир-тово-уксусной смесью [8]. Для окрашивания препаратов использовали кармин по Гренахеру [9], ацетогематоксилин [10] или сафранин [11] с разными модификациями. Полученные препараты просматривали и фотографировали на микроскопе МБИ-6 (СССР, ЛОМО). На препаратах определяли фазы микроспорогенеза и микрогаметофитогенеза, фиксировали отклонения от нормы; определяли морфометрические показатели пыльцевого зерна, проводили анализ аномалий пыльцевых зерен и их жизнеспособности: содержание крахмала в пыльце, прорастание в 15 %-м растворе сахарозы [12]. Семенная продуктивность макростробилов оценивалась по Е.Г. Мининой и И.Н. Третьяковой [13], вес 1000 семян и качество семян определяли рентгенографическим методом [14]. При оценке влияния температурного фактора на процессы репродукции сосны обыкновенной учитывали значения сумм эффективных температур с пороговым значением + 5 и 0 ºС, а также продолжительность вегетационного периода по среднесуточным температурам. Статистический анализ проводили с использованием пакета компьютерных программ Microsoft excel.

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие генеративных органов у сибирских хвойных связано с видовыми свойствами. В июле, после остановки роста побегов, закладываются вегетативные и генеративные почки, в них идут активные процессы морфогенеза. Лиственница сибирская и сосна обыкновенная – основные лесообразующие виды бореальной зоны, прекрасно адаптированы к местным температурным условиям. Развитие микроспорофиллов в мужских генеративных почках у лиственницы происходит наиболее быстрыми темпами. Осенью в мужских генеративных почках лиственницы сибирской формируются микроспорофиллы с микроспорангиями, в которых развиваются клетки археспория. В начале октября клетки археспория дифференцируются в микроспороциты, вступают в профазу 1 мейоза и на стадии диплотены зимуют. Весной, в марте следующего года мейоз завершается, формируются зрелые пыльцевые зерна (конец апреля – начало мая).

У сосны обыкновенной формирование мужских генеративных почек идет медленнее. Осенью в мужских почках закладываются клетки археспория, а процессы микроспорогенеза, развитие мужского гаметофита и пыление проходят следующей весной, обычно в мае – начале июня. Развитие мужских генеративных органов у обоих видов тесно связано с температурой воздуха.

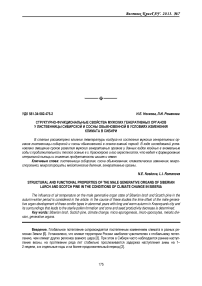

Исследования мужских генеративных побегов у лиственницы сибирской показали, что в окрестностях г. Красноярска в аномальные годы с продолжительной и теплой осенью микроспороциты уходили в зиму на стадии диакинеза, более продвинутой стадии профазы I (рис. 1). Зимой, при частых оттепелях от 0 до +4 ºС, микростробилы лиственницы сибирской увеличивались в размерах и приобретали желтый цвет. Цитологический анализ показал наличие в них деградирующих диад и тетрад микроспор, а также редуцированных пыльцевых зерен, что свидетельствует о прошедших редукционных делениях. Массовое образование деградирующих диад и тетрад в зимний период при оттепелях приводило к слабому пылению лиственницы весной.

Рис. 1. Мейоз в микроспороцитах лиственницы сибирской: а – метафаза I; б – диакинез; в – диффузная стадия; г – поздняя профаза I; д – ранняя профаза I

При внесении веток лиственницы зимой в тепло и погружении их в воду в течение двух недель происходило появление брахибластов, достигающих длины в среднем 0,5–0,7 см. Далее происходило высыпание одноклеточной пыльцы из микростробилов. При хранении веток лиственницы с мужскими генеративными почками на стадии профазы I в условиях холодильной камеры при температуре 0 +4 ºС в течение двух недель мейоз завершался, наблюдалось формирование пыльцевых зерен. Таким образом, у лиственницы при низких положительных температурах in vivo и in situ возобновлялись мейотические деления и формировались одноклеточные пыльцевые зерна. Следовательно, в генеративных органах лиственницы сибирской отсутствует органический покой в осенне-зимний период, и при низких плюсовых температурах они способны продолжать свое развитие.

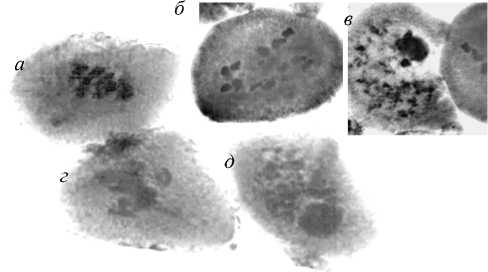

В результате исследований было выявлено, что возобновление мейотических делений in vivo у лиственницы происходит обычно весной в конце марта – начале апреля, в период низких положительных температур. Мейоз у лиственницы в г. Красноярске и его окрестностях проходил в конце марта – начале апреля при среднесуточных температурах воздуха, часто около нуля. Интересно отметить, что во всех условиях произрастания у лиственницы сибирской при прохождении редукционного деления наблюдалось большое число нарушений (рис. 2). При этом было установлено, что наиболее широкий спектр хромосомных нарушений был выявлен в микроспороцитах лиственницы сибирской, произрастающей в условиях промышленного загрязнения. Анализ аномальных мейоцитов показал, что наибольшее количество нарушений наблюдалось на стадии анафазы – телофазы II. Значительную долю нарушений составляло расщепление веретена деления с образованием триад, эта аномалия встречалась только в условиях загрязнения. Фрагменты в метафазах первого деления клеток лиственницы из загрязненного района встречались в два раза чаще, чем в мейоцитах из фоновых насаждений. Также выявлен выброс хромосом за пределы веретена в клетках изучаемого объекта в условиях загрязнения больший по сравнению с контролем. Все наблюдаемые нарушения в мейозе сказывались на качестве пыльцевых зерен у лиственницы. В начале мая у лиственницы в микроспорах проходили три-четыре деления с образованием зрелой пыльцы, состоящей из 2–3 клеток.

Рис. 2. Нарушения в мейозе у лиственницы сибирской: а – расщепление веретена при первом делении, с образованием триады; б – расщепление веретена при первом делении с образованием триады, разорванный хромосомный мост; в – выброс хромосом за пределы веретена деления, х 500

Известно, что зрелые пыльцевые зерна лиственниц окружены очень толстой экзиной, которая предотвращает их от неблагоприятных воздействий природных факторов в период формирования и препятствует прорастанию пыльцы. Даже в условиях in vitro зрелые пыльцевые зерна лиственницы не прорастают на питательных средах. Однако в период редукционного деления и формирования микроспор мужские генеративные структуры лиственницы не имеют толстой оболочки и очень сильно подвержены негативному воздействию факторов внешней среды. Отсутствие у лиственницы органического покоя и нормальных покровов в осенне-зимний период привело к тому, что при низких отрицательных температурах происходила массовая гибель микроспор и, как следствие, гаметогенез выпадал из цикла развития, что в свою очередь оказывает негативное влияние на процесс опыления семяпочек и формирование урожая у лиственниц.

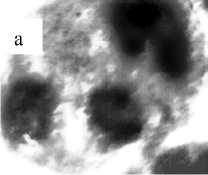

На основании проведенных исследований можно заключить, что редкие семенные годы у лиственниц обусловлены погодными условиями в период формирования пыльцы. При отрицательной температуре воздуха зимой микростробилы лиственницы находятся в вынужденном покое и при теплой продолжительной осени и мягкой зиме могут продолжать свое развитие, что имеет негативные последствия при наступлении морозного периода. Более того, заморозки, наблюдаемые в отдельные годы в период формирования мужского гаметофита, нарушают нормальный ход формирования спородермы. В результате экзина формировалась тонкой и при легком нажиме на пыльцевое зерно разрывалась (рис. 3). Вследствие этого феномена пыльцевые зерна лиственницы прорастали на искусственных средах без всякой химической предобработки. Завершение мейоза у микроспороцитов ранней весной при положительных температурах воздуха (даже около 0 ºС) приводит к формированию полноценных пыльцевых зерен, окруженных толстой оболочкой, которая защищает содержимое пыльцевого зерна от внешних воздействий.

У сосны обыкновенной в условиях Сибири процессы микроспорогенеза в почках идут весной следующего после заложения почек года. Однако в годы с продолжительной и теплой осенью развитие мужских генеративных органов у сосны оказалось более продвинутым. В условиях достаточно высоких осенних температур в течение продолжительного периода клетки археспория сосны успевали пройти митотические деления, дифференцировались микроспороциты, которые вступали в первую фазу мейотического деления, и относительно короткий покой в диплотене у сосны растягивался на долгие зимние месяцы. Микроспороциты у сосны обыкновенной, как и у видов Larix , зимовали в состоянии профазы I, однако при оттепелях зимой мейоз не завершали.

Рис. 3. Слабая, чувствительная к механическому воздействию экзина у пыльцы лиственницы сибирской

Редукционное деление в микроспороцитах сосны обыкновенной, при смещении сроков запуска микроспорогенеза, возобновлялось в начале мая следующего года развития, с минимальным накоплением эффективных температур (49–55 градусо-дней) и при пороговом значении среднесуточной температуры в пределах 10–12 ºС завершалось. Для запуска второго деления мейоза также необходимо пороговое значение температуры. При похолодании в период микроспорогенеза эквационное деление задерживалось до наступления благоприятных температур. Оба деления микроспорогенеза проходили с высоким уровнем аномалий (до 40 %, табл.). В ходе дальнейшего развития примерно 29–32 % мейоцитов с нарушениями в ходе мейоза деградировали. Неутилизированные мейоциты в процессе дальнейшего развития формировали аномальные пыльцевые зерна (30–80 %).

Частота встречаемости мейоцитов с нарушениями деления

|

Нарушение |

Процент |

|

Хромосомные и хроматидные мосты |

7 |

|

Отстающие хромосомы и фрагменты |

1,5 |

|

Параллельное расположение веретена деления (может привести к слиянию полюсов деления) |

36 |

|

Нарушение функций ахроматинового веретена |

3–4 |

|

Неравное распределение генетического материала между дочерними клетками |

0,5 |

|

Выброс хромосом за пределы веретена деления |

1–2 |

|

Ранний цитокинез (после первого деления) |

3–5 |

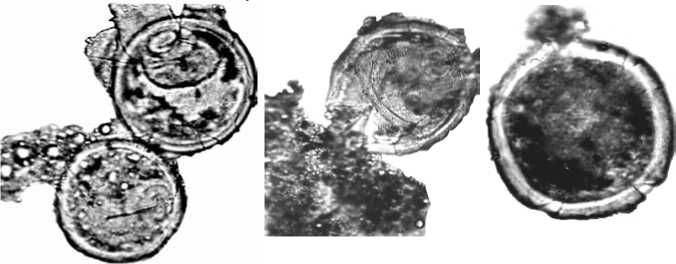

Формирование пыльцы у сосны обыкновенной шло асинхронно у разных деревьев и в пределах одного микростробила. Сроки и длительность этапов развития пыльцы варьировали в зависимости от температуры. В ходе гаметофитогенеза шло развитие пыльцевых оболочек, стремительный рост размеров пыльцевых зерен, которые достигли максимальных размеров за два-три дня до начала пыления и составили 106–116 % от размеров зрелого пыльцевого зерна. В последующие дни размеры пыльцевых зерен уменьшались в связи с подготовительными процессами, предшествующими пылению. Первые проталлиальные деления при формировании пыльцы у сосны обыкновенной зарегистрированы за неделю до начала пыления. За три дня до начала пыления в образцах встречались пыльцевые зерна с 1 и 2 проталлиальными клетками. Перед началом пыления наблюдалось истончение интины и заполнение воздухом мешков пыльцевого зерна. Влажная погода задерживала процессы подготовки и начала пыления. При установлении же сухой и теплой погоды наступало дружное массовое пыление, которое завершалось за несколько дней.

Цитологические исследования показали, что в образцах зрелой пыльцы доля характерных для сосен двухклеточных гаметофитов составила только 24–32 %. Остальную массу составила пыльца на стадии про-таллиальных делений (18–20 %), одноклеточная (37–41 %) и деградирующая (10 %) пыльца. Доля тератологических форм превысила 40 %. Таким образом, 50–60 % зрелых пыльцевых зерен на момент вылета из спорангия не завершили гаметофитогенез. Тест на крахмал показал слабое накопление углевода в зрелых пыльцевых зернах (20–50 %). Такая пыльца слабо прорастала на питательных средах, а в отдельные годы была полностью стерильной. У прораставших гаметофитов пыльцевые трубки часто были «забиты» каллозными пробками, что препятствовало перемещению ядра вегетативной клетки и генеративной клетки в трубку. Такие пыльцевые трубки не превышали в длину 1–1,5 диаметра тела пыльцевого зерна и быстро лизировали. Низкое качество пыльцы обусловило низкую семенную продуктивность у сосны обыкновенной в исследуемые годы.

Техногенное загрязнение оказало еще более негативное влияние на формирование мужского гаметофита у сосны обыкновенной. В техногенных районах переход к осеннему запуску процессов мейоза произошел, как и у лиственницы сибирской, несколько раньше, чем в районах, менее загрязненных. Наблюдалось усиление нарушений под воздействием поллютантов в период мейоза и значительное снижение качества пыльцы.

Таким образом, формирование пыльцы у лиственницы сибирской и сосны обыкновенной в условиях изменившегося в последние годы климата имело свои особенности: мейоз в микроспороцитах начинался осенью и заканчивался весной следующего года (у лиственницы в начале апреля, у сосны в начале мая). Мейотические деления проходили с многочисленными нарушениями, во многих случаях в микроспорах отсутствовали проталлиальные деления. В результате наблюдалось большое количество аномальной пыльцы, в том числе одноядерной, не способной формировать пыльцевые трубки. Ранний мейоз, большое количество нарушений в процессе мейотических делений и формирования гаметофитов привели к образованию стерильной пыльцы, слабому пылению и, как следствие, к слабому (или полному отсутствию) урожаю шишек и семян. Стерильность пыльцы возрастала в районах с высокой техногенной нагрузкой.