Структурно-петрологические особенности базитовых интрузивных комплексов, перспективных на Cu-Ni оруденение (запад Сибирской платформы)

Автор: Прусская С.Н.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 3 т.6, 2013 года.

Бесплатный доступ

На северо-западе Сибирской платформы проведён комплекс геолого-геофизических работ, включая бурение. Бурением вскрыты мощные интрузии траппов, в том числе и имеющие расслоенное строение, перспективные на обнаружение Cu-Ni руд норильского типа. Интрузии являются основным структурно-образующим фактором этого сложнейшего геоблока. Выполненная корреляция интрузий позволила выделить и проследить распространение по площадям бурения четырёх типов (комплексов) интрузий: катангского, кузьмовского, агатского и впервые выделенного онёкского, с холминским подтипом (Прусская, 1993). Установлено, что структурная составляющая онёкского тектоно-магматического комплекса характеризуется наличием штокообразных и хонолитоподобных интрузий и их апофиз, сложных ветвящихся даек. Это своеобразные каркасоподобные магматические комплексы, в том числе и вулканоструктуры. Особенностью локализации интрузивных комплексов в пределах Таначи-Моктаконской зоны является их связь с пересечениями субширотных и субмеридиональных разломов глубинного заложения. Ряд положительных локальных структур, закартированных сейсморазведкой в пределах Таначи-Моктаконской зоны, следует считать типичными вулканоструктурами, выполненными эксплозивным материалом, включающим субвулканические интрузии, а также крупнообъёмные расслоенные интрузивы (онёкский тип). Насыщенность осадочного чехла интрузивными комплексами (в том числе и расслоенными крупнообъёмными) составляет от 19 до 45 %. Становление расслоенных интрузий Таначи-Моктаконской зоны, так же как и Онёкской, было связано с глубинными мантийными процессами, способствующими формированию интрузивных комплексов, перспективных на наличие медно-никелевых руд норильского типа.

Онёкский тектоно-магматический комплекс, расслоенные актрузии, руда норильского типа

Короткий адрес: https://sciup.org/146114737

IDR: 146114737 | УДК: 553.52

Текст научной статьи Структурно-петрологические особенности базитовых интрузивных комплексов, перспективных на Cu-Ni оруденение (запад Сибирской платформы)

В результате региональных геолого-геофизических работ и бурения (структурноколонковое и глубокое), проведенных ПГО «Енисейнефтегазгеология» и «Енисейгеофизика» в 1970-2000 гг., были выявлены основные черты геологического строения западной части Сибирской платформы. Оказалось, что вскрытые бурением мощные интрузии траппов (в том числе

Локализуются интрузии базитов в различных горизонтах платформенного чехла (от триаса, пермо-карбона до нижних горизонтов кембрия). Количество интрузий в разрезах отдельных скважин достигает 15-18, причем 2-3 из них имеют значительные мощности (от 300 до 1500 м), а остальные – от нескольких метров до нескольких сантиметров. Наиболее мощные интрузивные комплексы, как правило, приурочены к поднятиям фундамента. В целом платформенный чехол по своим структурно-вещественным особенностям разделяется на верхнюю часть (ВЧР), имеющую очень сложную блоковую, «клавишную» и контрастную структуру (за счет внедрившихся базитовых интрузий), сложенную преимущественно верхнепалеозойско-нижнемезозойскими породами. Нижняя же, венд-палеозойская, часть чехла имеет довольно пологие структурные формы. Такой весьма сложный блоковый характер структурного плана верхнепалеозойско-нижнемезозойского комплекса связан с особенностями проявления вулканизма, внедрением разнофазных интрузивных комплексов.

Период становления трапповой формации Сибирской платформы сопровождался повышением тектонической активности земной коры, способствующей возникновению растягивающих напряжений, приведших к появлению глубинных разломов и заложению рифтогенных зон преимущественно меридиональной и диагональной ориентировки. По разломам происходили подъем и излияние огромных масс базальтоидной магмы. С учетом проведенных исследований P.G. Harris [1] считается, что толеитовая магма образуется на относительно небольших глубинах, что способствовало ее быстрому подъему по зонам разломов.

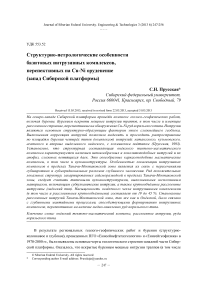

Наиболее крупные тектонические структуры I порядка – Бахтинский мегавыступ, НижнеТунгусский прогиб, Больше-Бирамбинская впадина – отличаются высокой степенью насыщенности трапповыми интрузиями (до 28-30 %) в среднем от мощности вскрытого осадочного чехла. Выполненные гравиметрические съемки (Прусаков М.Э. и др., 1991 г.) выявили наиболее крупные морфоструктурные формы фундамента – Сурингдаконский свод, Бахтинский, Нижне-Тунгусский и Хурингдинский прогибы (рис. 1). Поверхность фундамента «Ф» представляется очень плоской, о чем свидетельствуют близкие отметки глубин его залегания в глубоких скважинах с величинами от 3 до 5 км (скв. Кчм-3, Мкт-2, 3, 6 и др.). В прогибах сейсмическая поверхность «Ф» фиксируется на глубинах 6-8 км. С учетом комплексной интерпретации геолого-геофизических данных, по-видимому, фундамент этой части геоблока платформы представляет собой геотектоническую зону (в виде «пластины»), осложнённую пологими сколовыми деформациями юго-западного простирания. В пределах площади Бахтинского прогиба некоторыми исследователями (Чернышев, 1986; Четвергов, 1990; Юнаковская, 1990 – фондовые материалы) выделяется глубинная структура рифтогенного типа широтной ориентировки. Есть основание предполагать наличие в прогибе рифейского промежуточного комплекса, о чем свидетельствует характер дифференциации волнового поля. Возможными границами распространения рифейского комплекса служат зоны Сурингдаконского и Верхне-Фатьяниховского разломов.

Целый ряд положительных локальных структур закартирован по данным сейсморазведки (горизонт Б или УБ в нижней части платформенного чехла). В их числе – Ангидинское, Мокта-– 248 – конское, Восточно-Моктаконское, Южно-Моктаконское, Хурингдинское, Ланчакское и другие поднятия (рис. 1). При этом некоторые из них, такие как Ланчакское, Хурингдинское поднятия, Мало-Бахтинская антиклиналь и другие, следует считать типичными вулканоструктурами, выполненными эксплозивным материалом, включающими субвулканические интрузивные образования.

Эти структуры приурочены к развитию региональных линейных зон положительных магнитных аномалий интенсивностью 500-1000 нТл и более. Пространственная связь тектоно-магматических зон и положительных магнитных аномалий скорее парагенетиче-ская, чем генетическая. Очевидно, магнитное поле обусловлено не трапповыми интрузиями, а гидротермально-метасоматическими и контактово-метаморфическими проявлениями – как в чехле, так и в фундаменте. На это, в частности, указывают большие расчетные глубины до магнитных объектов (сурингдаконская и более мелкие зоны развития пиритизации и сульфидной минерализации).

Проведенные петрологические исследования (1990-2010 гг.) на площадях бурения существенно дополнили представления о петрогенезисе пород трапповой формации платформы, условиях становления базитов.

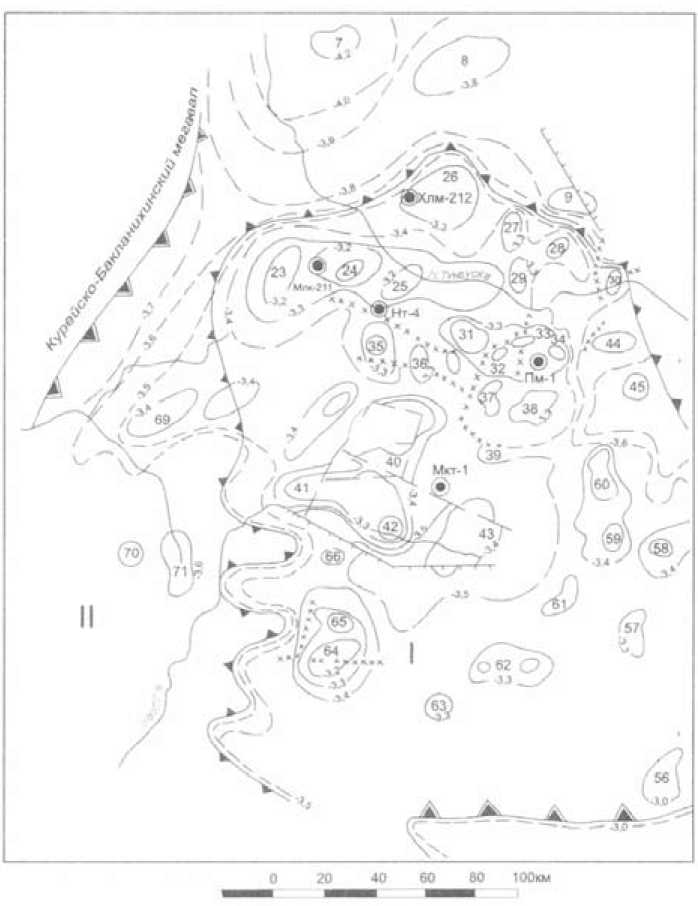

Выполненная автором корреляция интрузий на основе комплексной обработки данных вещественного состава в сочетании с имеющийся петрохимической (силикатный анализ) и петрофизической информациями (магнитный каротаж, измерения по керну скважин) позволили выделить и проследить распространение по площадям бурения четырёх типов (комплексов) интрузий, сопоставимых с классификацией М.Л. Лурье и др., 1962 г. (рис. 2):

-

I. Недифференцированные или слабодифференцированные интрузии пород нормального ряда. Катангский тип.

-

II. Сложнопостроенные расслоенные дифференцированные интрузивы пород нормального и магнезиального ряда. Крупнообъемные тела. Онёкский тип. Онёкский интрузив и его ветви.

-

И(1) . Дифференцированные и слабодифференцированные интрузии пород нормального и магнезиального ряда. Холминский подтип онёкского типа.

-

III. Секущие, моноструктурные тела, сопоставимые с агатским дайковым типом.

-

IV. Расслоенные крупнообъемные интрузивы повышенной железистости, сопоставимые с Кузьмовским типом. Ясенгский, анакитский и максимовский интрузивы.

С учетом петрологических данных выделен и охарактеризован онёкский гипербазит-базитовый интрузивный тип (комплекс), представленный крупно-объемными расслоенными трапповыми интрузиями (онёкский интрузив и его ветви. Прусская С.Н., 1993; Васильев Ю.Р., Прусская С.Н., 2005-2007 гг.). Установлено, что структурная составляющая таких тектоно-магматических комплексов характеризуется наличием штокообразных и хонолитоподобных интрузий, находящихся в сложном соотношении с ветвящимися дайковыми телами и апофизами, часто имеющими кольцевую и дугообразную форму. Это весьма своеобразные каркасоподобные магматические комплексы, в том числе и вулканоструктуры. Динамика становления подобных комплексов связана с особенностями расположения магматических очагов на уровне нижней части земной коры – мантии, а также с характером их разгрузки и петрохимическими особенностями расплавов. Учитывая результаты глубинного сейсмического зондирования, не исключено, что для подобных тектоно-магматических структур – 249 –

Рис. 1. Структурно-тектоническая схема по отражающему горизонту Б (IV) западной части Сибирской платформы (по данным ПГО «Енисейнефтегазгеология»)

Изогипсы отражающего горизонта bdV| в кроме собинской свиты нижнего кембрю уверенные ^ —' предполагаемые

Разрывные нарушения. ______- установленные по геологическим данным .........установленные по сейсмическим данным предполагаемые по другим геофизическим методам

Гранины тектонических элементов ^ *- надпорядковых __А— 1-го порядка ^5Г*) локальных структур

Скважины:

Хлм 212 0 ' глубокого поискового и разведочного бурения

Структурио-тестомическне элементы

Структуры l*fo порядка

Н^™™» магмыступ 1Г-Н^-туигушил мег ^рпгио

Структур»! Ill-То порядка

-

7 Английская

-

8 Верхненимдинсхая

-

3.5 /Jельтупиногая

23 Зала “ано-Малыкитко" ская

24 Maniв<иткоискея

26 Холмииам

31 Бурусская

32 Западно-Пойменная

36 Ясенгская

40 Таначиис«ая

41 Усть-Дельтупинская

41! Сулимоеская

43 Моггаконссая

515 Сурингдаконская

62 Бахтинсхая

64 Тынепская

65 Аяхтинская

71 Хурингдинска*

Рис. 2. Схема корреляции интрузий характерно многоярусное расположение магматических очагов, действующих довольно длительно в пермо-триасовое время.

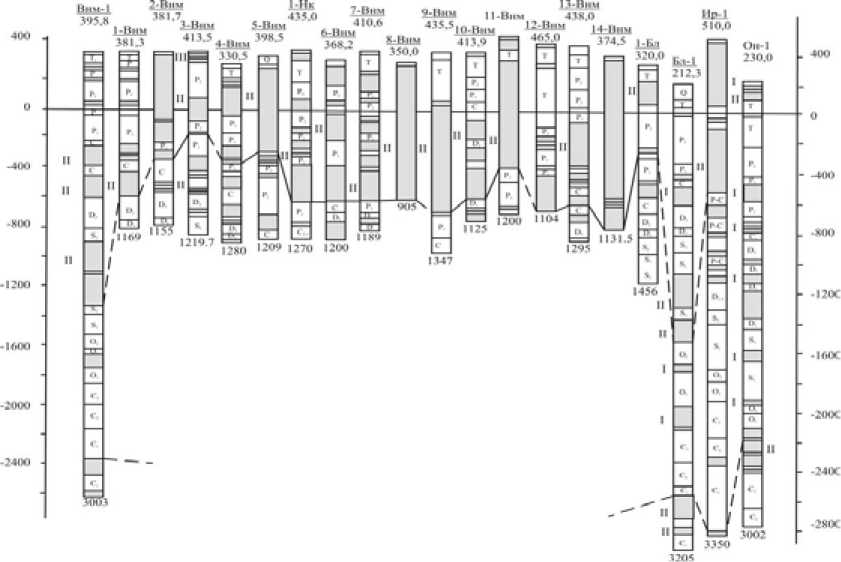

Значительный объем интрузивных траппов в разрезах верхней части осадочного чехла вскрыт скважинами Таначи-Моктаконской приподнятой зоны (рис. 3). В пределах зоны выделяется ряд пликативных поднятий, картируемых по горизонту Б. Эти локальные поднятия сгруппированы в валообразную гряду, вытянутую в северо-западном направлении. Развитие зоны контролировалось глубинным разломом того же простирания. Разлом выделен по комплексу геолого-геофизических данных. Считается, что он раннерифейского заложения, но в процессе становления осадочного чехла разлом неоднократно подновлялся, проявляя свою тектоническую активность.

Моктаконское поднятие по горизонту Б представляет собой куполовидную складку, оконтуренную по изогипсе 3300 м с размерами 11х13 км, площадью 160 км2, амплитудой 110 м. Южное крыло складки срезано тектоническим нарушением. По зоне разлома Мок-таконское поднятие граничит с Южно-Моктаконским поднятием, оконтуренным изогипсой 3300 м, площадью 20 км2, амплитудой 80 м. По горизонту Б это брахиантиклиналь с размерами 20х10 км.

Таначинское поднятие в центральной части разбито серией нарушений сквозного характера с преимущественной ориентировкой запад-восток и северо-восток – юго-запад. Структура вытянута в направлении северо-запад - юго-восток и имеет размеры по длинной оси около 30 км, по короткой – в пределах 15 км. Размеры пликативной части поднятия в западном блоке по изогипсе – 650 м составляют по длинной и короткой осям 16х9 км, амплитудой около 100 м. Размеры пликативной части Таначинского поднятия в центральном блоке по изогипсе – 500 м составляют 9х7 км при амплитуде около 150 м. В пределах Таначи-Моктаконской зоны разрезы скважин, вскрывшие осадочный чехол на полную мощность, от 15-45 % представлены интрузивными образованиями. Причем по отдельным разрезам (скважины 6, 8, 9 и др., см. рис. 3) отложения верхней части осадочного чехла, вплоть до уровня устьпелядкинской, устьмундуйской свит, полностью замещены интрузивными образованиями. В верхней части разреза отмечаются «перескоки» интрузий с уровня на уровень стратиграфического разреза, создавая тем самым характерную блоковую мозаику. Относительно стабильно выдерживает уровень своей локализации пластовая интрузия в соленосных отложениях Сурингдаконской и Бурусской свит. Эта интрузия прослежена практически во всех скважинах, где ее мощность изменяется от 70 до 218 м. Распределение пластовых интрузий в пределах Таначи-Моктаконской зоны, согласно выделяемым страти-гафическим подразделениям, отражено в табл. 1, 2 и на рис. 3 – геологическом профильном разрезе.

Одной из особенностей локализации интрузий в пределах этой зоны является их приуроченность к трём блокам земной коры, где зафиксировано пересечение субширотных и субмеридиональных систем разломов глубинного заложения. К таким блокам относятся:

-

1) блок расположения поисковых скважин 4, 6, 7 и колонковых скважин 6, 7 Таначинской площади;

-

2) блок расположения поисковых скважин 1, 3, 4, 7 и колонковой скважины 2 Моктакон-ской площади (табл. 1, 2)

Рис. 3. Геологический профиль по разрезам скважин 7-Дл – Тнч-5

Приведенные данные также свидетельствуют о контролирующей роли разрывных нарушений в становлении не только интрузивных тел секущего характера, но и субпластовых крупнообъемных расслоенных интрузий, возможно потенциально рудоносных.

Сопоставление особенности химизма онёкского интрузивного комплекса и интрузий Таначи-Моктаконской зоны с ранее выделенными петрохимическими типами интрузивных траппов Сибирской платформы [2-7] показало, что исходный расплав, формирующий все многообразие пород этого интрузивного комплекса, близок к петрохимическому типу западного сектора Сибирской платформы по большинству породообразующих оксидов, а по содержанию – 253 –

Таблица 1. Насыщенность осадочного чехла базитовыми интрузиями по разрезам скважин Таначинско-Моктаконской приподнятой зоны

|

Подразделения |

Мрс*-217 |

Тнч-8 |

Мкт-1 |

Мкт-2 |

Мкт-3 |

Мкт-5 |

Мкт-6 |

Тнч-7 |

Тнч-9 |

Кчм-3 |

|

Верхний палеозой |

492 ** 80 |

- |

124 30 |

265 57 |

103 27 |

155 63 |

279 93 |

147 20 |

1253 94 |

- |

|

Девон |

- |

- |

174 50 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Силур |

158 37 |

- |

179 38 |

21 8 |

163 37 |

166 37 |

261 50 |

10 3 |

- |

478 50 |

|

Ордовик |

61 19 |

1163 90 |

150 40 |

216 50 |

- |

74 25 |

52 18 |

- |

- |

110 52 |

|

Верхний-средний кембрий |

57 |

89 |

27 |

284 |

385 |

24 |

31 |

201 |

114 |

90 |

|

14 |

21 |

7 |

46 |

55 |

6 |

8 |

37 |

25 |

21 |

|

|

Таначинская+дельтулинская свиты |

- |

260 33 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

108 16 |

253 33 |

|

Булайская свита |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Сурингдаконская+бурусская |

70 |

218 |

90 |

133 |

148 |

87 |

153 |

126 |

149 |

141 |

|

свиты |

10 |

42 |

17 |

20 |

24 |

17 |

24 |

21 |

25 |

20 |

|

Кочумдекская свита |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Венд-кембрий |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Осадочный чехол |

842 |

1730 |

744 |

919 |

799 |

806 |

776 |

482 |

1624 |

1072 |

|

22 |

45 |

19 |

24 |

21 |

21 |

20 |

13 |

43 |

28 |

-

*Мрс-217, Тнч-8 – аббревиатура скважин глубокого и параметрического бурения.

-

**492 – числитель – мощность β,

80 знаменатель – насыщенность β, в %.

Таблица 2. Аномальные в тектоническом отношении разрезы скважин, пробуренных в пределах Таначинско-Моктаконской зоны

|

Площади бурения, скважины |

Характер тектонического нарушения |

|

|

Перекрытие разрезов осадочных пород секущими интрузиями |

Повторение разрезов,аномальное гипсометрическое положение блоков |

|

|

Моктаконская (колонковое) |

СКВ.-1-3 |

СКВ. -2-5 |

|

Моктаконская (поисковое) |

- |

СКВ.-4-7 |

|

Таначинская (колонковое) |

СКВ.-5,6,9 |

СКВ-6 |

|

Таначинская (поисковое) |

СКВ.-9 |

- |

|

Усть-Дельтулинская (колонковое) |

СКВ.-1,2,7 |

СКВ.-4 |

|

Дулькумская (колонковое) |

СКВ.-4 |

СКВ-2 |

|

Делимакитский профиль (колонковое) |

- |

СКВ-3 |

Таблица 3. Содержание породообразующих окислов (вес %) в дифференцированных интрузиях, по разрезам скважин западной части Сибирской платформы.

|

Скважина интрузив |

SiO 2 |

TiO 2 |

FeO+Fe 2 O 3 |

MgO |

Na 2 O+K 2 O |

|

1-Мкт, силл интервал глубин 267,5-863,0 м |

46,18-51,74 |

1,01-1,99 |

9,85-17,21 |

3,46-12,51 |

1,09-4,15 |

|

5-Мкт интервал глубин 875,0-1097,0 м. Отдельные интрузии |

46,95-49,38 |

1,15-1,61 |

12,32-15,59 |

6,74-8,68 |

0,47-2,94 |

|

6-Мкт интервал глубин 90,0-1060,0 м. Отдельные интрузии |

46,52-55,07 |

0,74-1,73 |

10,42-15,19 |

5,74-12,57 |

2,16-8,43 |

|

Скв. 5-Внм онёкский |

44,27-51,34 |

0,22-3,04 |

6,62-19,70 |

3,33-17,94 |

1,14-3,91 |

TiO2, MgO и K2O приближается к петрохимическому типу, характерному для дифференцированных интрузий Норильско-Хараелахской провинции. Единство исходного расплава, сформировавшего онёкский интрузивный комплекс, подтверждено петрохимическими, геохимическими и изотопными исследованиями [2-7].

Наиболее мощный (595,5 м) расслоенный дифференцированный интрузив вскрыт скважиной 1-Мкт. В контактовых зонах интрузива на уровне подошвы прослеживаются различные породы метаморфического комплекса мощностью до 180 м. Зональность выражена в последовательной смене от контакта интрузива метаморфизованных пород пироксен, амфибол- и мусковит-роговиковой фации. В зонах эндоконтакта отмечается рассеянная вкрапленность и прожилки сульфидов пирит-пирротинового состава. Сам интрузив имеет четкое расслоенное строение. Верхняя его часть содержит горизонты лейкократовых габбро-долеритов и гранофиров, состоящих из удлиненных таблиц калиевого полевого шпата, частично проросших кварцем. В центральной и приподошвенной частях интрузива отмечаются горизонты троктолитовых и токситовых долеритов. В целом по своим петрохимическим характеристикам и содержанию породообразующих окислов (табл. 3) интрузив сопоставим с расслоенными интрузиями онёкского комплекса, выделенными ранее в районе озера Онёка, – онёкский расслоенный крупнообъемный интрузив и его ветви [2-7].

Становление расслоенных интрузий Таначи-Моктаконской зоны, так же как и онёкского расслоенного крупнообъемного интрузива, очевидно, было связано с глубинными, мантийными процессами, формировавшими тектоно-магматические очаговые зоны (в том числе и рудоконтролирующие), разгрузка которых происходила с излиянием лав, внедрением расслоенных интрузий, сопровождалась сложными процессами деформации пород литосферы и осадочного чехла.

Проведенные исследования позволяют считать подобные тектоно-магматические комплексы (крупнообъемные расслоенные интрузивы) перспективными на обнаружение медно-никелевых руд норильского типа.

N 5. С. 395–409.

Structurally-Petrologi Features Bazitovy

Intrusives Complexes,

Perspective of Cu-Ni Deposits