Структурные дисбалансы региональных систем высшего образования и рынка труда

Автор: Фирсова А.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Проблемы управления развитием человеческого потенциала

Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье анализируются вопросы эффективности высшего образования и обсуждаются современные проблемы и дисбалансы его развития. Цель: определение соответствия между направлениями подготовки студентов вузов и структурой экономики и потребностями в специалистах на рынке труда, оценка сбалансированности региональных систем высшего образования. Методы: методы сравнительного, статистического, графического и картографического анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), Росстата, мониторинга организаций высшего образования и мониторинга трудоустройства выпускников Минобрнауки России за 2016-2019 годы. Результаты: структура выпуска специалистов в региональных системах высшего образования вследствие воздействия многих факторов зачастую обусловлена не структурой экономики, а спросом населения в сфере образования, предпочтениями и представлениями абитуриентов. Это приводит к дисбалансам на региональных рынках труда и неэффективности расходования государственных и частных средств на высшее образование. Выводы: разработка согласованных управленческих решений в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для ее конгруэнтного сбалансированного развития и достижения баланса экономических интересов всех акторов должна быть ориентирована на создание эффективных форсайт-инструментов прогнозирования перспективных направлений развития системы высшего образования и учет потребностей и конкурентных преимуществ региона.

Управление высшим образованием, региональные системы высшего образования, рынок труда, трудоустройство выпускников

Короткий адрес: https://sciup.org/147246675

IDR: 147246675 | УДК: 378 | DOI: 10.17072/2218-9173-2020-4-639-655

Текст научной статьи Структурные дисбалансы региональных систем высшего образования и рынка труда

Эффективность высшего образования и востребованность компетенций выпускников образовательных организаций на рынке труда - актуальная и широко обсуждаемая проблема во всех странах. Качество производимого системой высшего образования интеллектуального капитала является одной из основных детерминант развития новых эффективных отраслей экономики, которые формируются выпускниками вузов, а следовательно, конкурентоспособности и долгосрочного экономического роста территорий (Попов и Глухов, 2020, с. 76). Структурные макросдвиги, наблюдаемые в мировой экономике, воздействуя на архитектуру высшего образования, меняют его конфигурацию и траекторию развития, приводят к системной трансформации его образовательной и институциональной матриц (Лукьянчикова и Ямщикова, 2016, с. 44).

Актуальность и необходимость исследования проблем эффективности и сбалансированности системы высшего образования, исходя из возможностей обеспечения потребностей региональной экономики в высококвалифицированных кадрах, обусловлена повышением значимости этого уровня образования в социально-экономическом развитии территорий (Stanišić et al., 2019).

В современных трендах постиндустриализации и роста знаниеемкой экономики в дополнение к основным функциям университета – образовательной и научной – добавилась функция служения сообществу (service to the community), в связи с чем модели его взаимодействия с регионом значительно меняются (Ашутова и Желнина, 2019; Коган и др., 2019; Мингалева, 2019; Певная и Шуклина, 2018; Gabdulchakov, 2016; Thiel, 2017). Классические работы зарубежных авторов (Clark, 1983; Etzkowitz and Leydesdorff, 1995; Arbo and Ben-neworth, 2007; Goddard and Chatterton, 2000; Benneworth and Sanderson, 2009; Альтбах, 2018) рассматривают региональный университет как один из основных драйверов развития экономики. В отечественной литературе представлены многочисленные исследования, изучающие синергетические эффекты и тестирующие гипотезы о взаимном влиянии различных показателей системы высшего образования на экономический потенциал территории (Челнокова и Сумарокова, 2014; Романов, 2019; Rodionov and Velichenkova, 2020). Однако высокая дискуссионность темы поиска индикаторов для оценки эффективности системы высшего образования оставляет множество неисследованных областей и обусловливает постоянный интерес к вопросам сбалансированности этой системы и рынка труда в региональном контексте.

Порядка половины работодателей в мире не удовлетворены качеством выпускников вузов. По данным исследований из 140 стран только 51 % руководителей компаний отмечают, что испытывают «по крайней мере умеренное удовлетворение» результатами работы университетов по обеспечению потребностей конкурентной экономики1.

По оценкам экспертов Института Гайдара и РАНХиГС, в 2018 году по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работали 56,8 % россиян2. Несколько иную статистику предоставляет Росстат. По данным ведомства, работа трудоустроенных выпускников 2016–2018 годов соответствует специальности, полученной в образовательной организации высшего образования, в 69 % случаев3.

Говоря о качестве своего образования, 11 % респондентов оценивают его как «высокое», а 34 % - «выше среднего». Таким образом, более 40 % населения вполне конкурентны на рынке труда. Однако более 50 % имеют образование среднего и низкого качества, что «вынуждает их обладателей выбирать на рынке труда такие специальности, которые не требуют особых компетенций»4.

Многие исследователи также обращают внимание на отсутствие сформированных региональных систем высшего образования в России и характеризуют их как «пеструю мозаику из различных образовательных организаций, далеко не представляющих собой целостной системы, адекватной по составу и содержанию компетенций сложившемуся и перспективному региональному рынку труда» (Зайцева и Глушакова, 2018, с. 21). Полностью соглашаясь с данным тезисом, отметим, что принципы бюджетного федерализма, подходы к государственному управлению и финансированию организаций высшего образования, а также отражение данных об их деятельности в статистическом учете дают возможность их анализа в региональном разрезе.

Цель настоящей статьи - определение соответствия между направлениями подготовки студентов вузов и структурой экономики и потребностями в специалистах на рынке труда, оценка сбалансированности региональных систем высшего образования как совокупности образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории субъектов Российской Федерации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основывается на анализе статистических и нормативных показателей функционирования организаций высшего образования Российской Федерации за 2016–2019 годы. С целью определения конгруэнтности подготовки специалистов под потребности региональных рынков труда проведен анализ и сопоставление плановых контрольных цифр приема по укрупненным группам направлений подготовки высшего образования и фактического распределения контингента студентов.

Информационная база исследования включает материалы Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), Росстата, результаты мониторинга организаций высшего образования и мониторинга трудоустройства выпускников, размещенные на сайте Главного информационновычислительного центра Минобрнауки России, нормативную базу по формированию потребностей, объема и контрольных цифр приема в вузы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность системы высшего образования недостаточно рассматривать только через призму ее внутренней деятельности (Lehmann et al., 2017; Rodionov and Velichenkova, 2020). В силу воздействия экзогенных факторов на работу вуза и его ответного активного влияния на региональную эконо- мику (в понимании современной концепции Университета 3.0) эффективность системы высшего образования может быть определена вкладом университета в экономическое развитие территории. При таком подходе в качестве релевантных индикаторов могут выступать обеспеченность экономики региона квалифицированными кадрами, конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда и показатели их трудоустройства.

Трудоустройство выпускников по специальности как результат деятельности вузов и их взаимодействия с рынком труда основывается на «трех китах»: 1) правильном выборе абитуриентом будущей профессии как «дела в жизни»; 2) прилежании и мотивации студента к учебе; 3) качестве преподавания и квалификации профессорско-преподавательского состава, качестве образовательных программ, образовательных ресурсов и научного оборудования. Однако представляется, что не менее важны ситуация на рынке труда, а также общеинституциональные условия, определяющие тренды экономического развития и востребованность тех или иных специалистов:

-

- наличие в регионе крупных и значимых работодателей – промышленных или сельскохозяйственных предприятий, финансово-кредитных и государственных учреждений, предъявляющих высокий спрос на образовательные программы и выпускников;

-

- наличие в регионе межвузовской конкуренции по качеству, целям, сегментам, вариациям стратегий и направлений развития организаций высшего образования;

-

- степень сбалансированности системы высшего образования и разрешение основных противоречий между потребностями регионального рынка труда в определенных специалистах и выпускниками вузов.

Одним из значимых параметров сбалансированности региональных систем высшего образования является определение соответствия направлений подготовки студентов вузов структуре региональной экономики. В российских регионах такой сбалансированности не наблюдается (Фирсова, 2018). Распределение контингента обучающихся характеризуется структурными и отраслевыми дисбалансами. Например, в регионах с благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства сельскохозяйственные направления подготовки выбирают от 2,9 % абитуриентов в Астраханской области5 до 4,8 % в Краснодарском крае6 при доле сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в валовом региональном продукте (ВРП) в 2017 году 6,5 % и 10,4 % соответственно7. Таким образом, в России, как и в других странах догоняющего развития (Латова и Латов, 2014, с. 134), диагностируется «пере-

2020 (план выпуска), %

Распределение контрольных цифр приема студентов

в

Распределение контрольных цифр приема студентов

в

2018 (план выпуска), %

Распределение контрольных цифр приема студентов

в

2016 (план выпуска), %

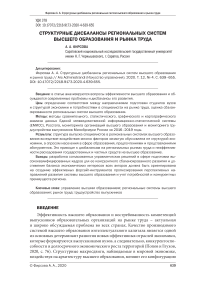

Рис. 1. Контрольные цифры приема по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 2016–2020 годах, % / Fig. 1. Target admission by enlarged groups of specialties and areas of training, 2016-2020, %

Источник: рисунки 1 и 3 составлены автором на основе приказов Минобрнауки России8.

выпуск» специалистов-гуманитариев и «недовыпуск» кадров по техническим и естественнонаучным направлениям, наблюдается «дисфункциональность взаимодействия» рынка труда и рынка образовательных услуг (Галич, 2005).

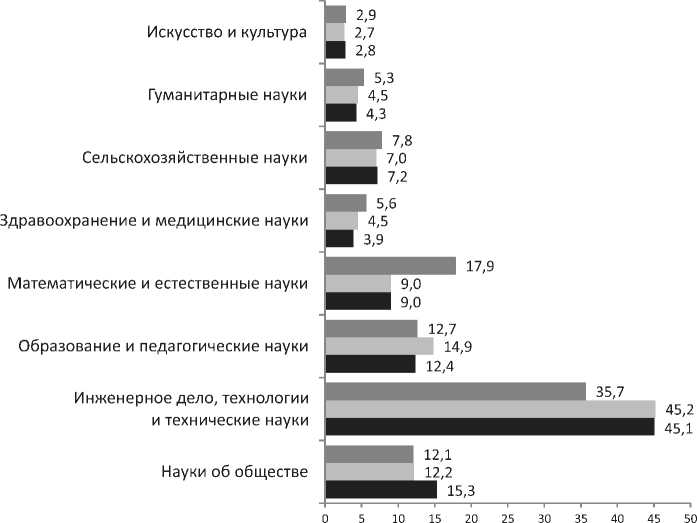

I Распределение контингента студентов в 2018 (фактический выпуск), %

Распределение контингента студентов в 2017 (фактический выпуск), %

I Распределениеконтингента студентов в 2016 (фактический выпуск), %

Рис. 2. Распределение контингента студентов по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 2016–2018 годах, % / Fig. 2. Distribution of students by enlarged groups of specialties and areas of training, 2016-2018, %

Источник: составлено автором по данным мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования за 2017– 2019 годы9.

Важным регулятором развития системы высшего образования являются контрольные цифры приема в вузы (далее - КЦП). В последние пять лет используется такой вариант установления КЦП, как открытый публичный конкурс по распределению мест для обучения студентов за счет ассигнований федерального бюджета. На основе данного механизма, призванного обеспечить конкуренцию среди вузов и отбор лучших из них, в 2015–2019 годах распределялось около 40 % бюджетных мест на программы высшего образо- вания (Нуриева и Киселев, 2019, с. 49). Минобрнауки России корректирует и ежегодно устанавливает КЦП в зависимости от складывающихся тенденций на рынке труда и спроса на рабочую силу. Соотношение плановых КЦП по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 2016– 2020 годах (как план выпуска) и распределение контингента студентов вузов в 2016–2018 годах (как характеристика фактического их выпуска) представлены на рисунках 1 и 2.

Анализ данных показывает, что органы управления высшим образованием проводят политику по перераспределению КЦП между некоторыми укрупненными группами специальностей и направлений подготовки (увеличение КЦП по математическим и естественным наукам, здравоохранению и медицинским наукам с одновременным уменьшением КЦП по инженерному делу, технологиям и техническим наукам, наукам об обществе). В результате это привело к позитивной динамике и балансированию спроса и предложения по ряду укрупненных групп.

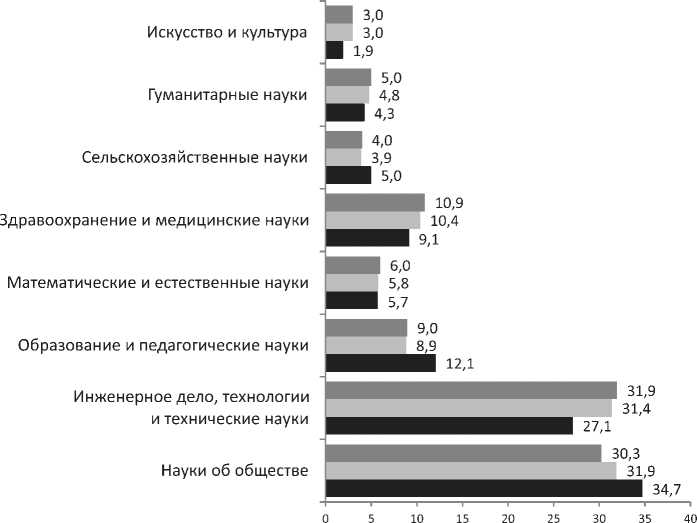

Чтобы обеспечить дальнейшие сбалансированные пропорции системы высшего образования и рынка труда, необходимо, например, снизить подготовку высококвалифицированных кадров в области наук об обществе с 34,7 % в 2016 году до 12,1 % в 2020 году, в области инженерного дела, технологий и технических наук, наоборот, увеличить с 27,1 % до 35,7 %, так же как и в области сельскохозяйственных наук - с 5 % до 7,8 %. Кроме того, должна вырасти численность выпускников по математическим и естественным наукам более чем в 3 раза – с 5,7 % до 17,9 % (рис. 3).

Науки об обществе

Искусство и культура

Гуманитарные науки

Образование и педагогические науки

Математические и естественные науки

Здравоохранение и медицинские науки

Распределениеконтингейта студентов в 2016 (фактический выпуск), %

Инженерное дело, технологии и еские науки

Распределение контингента студентов в 2018 (фактический выпуск), %

-

• • • • • Распределение контрольных цифр приема студентов в 2016 (план выпуска), %

-

• • • • Распределение контрольных цифр приема студентов в 2020 (план выпуска), %

Рис. 3. Направления реструктуризации распределения контингента студентов вузов и контрольных цифр приема по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 2016–2020 годах, % / Fig. 3. Distribution of the contingent of higher education students and admission targets by enlarged groups of specialties and areas of training, 2016–2020, %

ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на политику Минобрнауки России по реструктуризации распределения КЦП и тот факт, что «вероятность работать в соответствии с полученным образованием выше для специальностей в сфере медицинских, компьютерных и юридических наук» (Колосова и др., 2020, с. 113), спрос на гуманитарносоциальные направления подготовки и специальности со стороны абитуриентов остается стабильным на протяжении последних двадцати лет. В ситуацию на рынке труда активно вмешивается фактор доступности этого образования и возможности его получения на коммерческой основе. КЦП по такой укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, как науки об обществе, ограничиваются на уровне 12,1 %, а спрос составляет более 30 %. Кроме того, следует отметить, что причинами низкой популярности инженерного дела, технических, математических и естественных наук являются, безусловно, качество школьной подготовки абитуриентов и сложность обучения в вузе. И здесь в ближайшие годы необходимо проводить целенаправленную политику по повышению мотивации выпускников школ с высокими баллами поступать на бюджетные места по этим специальностям и направлениям подготовки, создавать модели распределения бюджетных мест на основе анализа предпочтений абитуриентов и тенденций их изменения и разрабатывать механизмы гибкого реагирования на вызовы рынка труда.

Остра проблема так называемой «квалификационной ямы» – несоответствия навыков,избыточностиилинедостаточностикомпетенцийуработникадлявыпол-нения им трудовых обязанностей, вследствие чего предложение на рынке труда не отвечает спросу на уровне организации, отрасли или региона. В странах ОЭСР она касается до 40 % занятых, приводит к потерям производительности труда и невозможности реализации трудового потенциала миллионов людей10. На сегодняшний день число работников в России, попадающих в «квалификационную яму», по оценкам Boston Consulting Group (BCG), составляет около 34 млн человек11, а к 2025 году налог на производительность, то есть недополученный из-за «квалификационной ямы» валовый продукт, оценивают на уровне 1,8 % ВВП страны12. Поэтому необходимы меры для сокращения разрыва в квалификациях и выравнивания спроса и предложения на рынке труда, в связи с чем возрастает роль прогнозирования потребностей рынка труда и усиления «регионоориентированной» подготовки кадров организациями высшего образования.

Эксперты BCG дают прогнозы, что более половины трудовых ресурсов мира могут потерять работу или перейти на неполную занятость из-за пандемии, вызванной коронавирусом COVID-1913. Последствия пандемии на российском рынке труда также диктуют необходимость его активной балансировки для недопущения массовой безработицы, для чего нужен пересмотр стратегий переобучения кадров и формирования профессиональных навыков.

В условиях развития постиндустриализации и технологического развития также активно обсуждается появление совершенно новых видов деятельности и профессий, десятков и сотен новых компетенций, которые пока не формируются вузами и не планируются органами управления российским образованием (Огурцова и др., 2019; Авдеева и др., 2019). Так, согласно прогнозу Атласа новых профессий14, экономикой будут востребованы такие IT-специалисты, как куратор информационной безопасности, кибер-исследователь, консультант по безопасности личного профиля, IT-аудитор, разработчик моделей Big Data, цифровой лингвист, IT-проповедник, архитектор информационных систем, кибертехник умных сред. Однако их подготовка в системе высшего образования в России в настоящее время не ведется.

Значительные трансформации на рынке труда вследствие процессов автоматизации и цифровизации обусловливают потребности в прогнозирования перспективных направлений подготовки кадров. Необходимо определить стратегию решения проблемы «социального бутерброда» - ситуации недостатка высококвалифицированных и неквалифицированных работников, деятельность которых дорого автоматизировать и роботизировать.

Способна ли национальная система высшего образования ответить на эти вызовы, определить и обеспечить векторы своего соответствия потребностям рынка труда и экономики развития? Хотелось бы надеяться, что преодолеть данные кадровые разрывы и дисбалансы возможно.

Дисбалансы в системе образования и на рынке труда и вопросы эффективности системы высшего образования должны обсуждаться и регулироваться всеми акторами этой системы – вузами, студентами и их родителями, работодателями и государством в лице органов управления образованием.

В настоящее время ведутся научные исследования и межведомственные работы по минимизации дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, разработаны экспериментальные методики прогнозирования потребности в кадрах у службы занятости, а также региональные стандарты и «дорожные карты» развития профессиональных квалификаций, механизмы прогнозирования региональных потребностей в кадрах и навигации (профориентации) по востребованным профессиям, Минобрнауки России участвует в мониторингах трудоустройства выпускников.

Бизнесу, как работодателю, следует активнее включаться в вопросы планирования потребности в высококвалифицированных кадрах. По результатам опроса аналитического центра «Эксперт ЮГ» совместно с центром прогнозирования рынка труда Донского государственного технического университета в рамках совместного проекта «Кадры для умной экономики» около половины работодателей считают, что «вопрос эффективности системы подготовки квалифицированных кадров должен решаться в плоскости отношений между работодателем и вузами». Опрошенные компании указали на следующие ключевые проблемы: различное понимание вузами и работодателями компетенций специалиста, отсутствие нацеленности образовательных организаций на трудоустройство выпускника по специальности, отсутствие у них понятной системы взаимодействия с работодателями15.

Анализ основных форм взаимодействия системы высшего образования с экономикой региона показывает, что значительное распространение получили реализация практико-ориентированной модели обучения студентов, использование возможностей учебных заведений при подготовке кадров под потребности предприятий, прохождение производственных практик, корпоративная совместная образовательная программа с привлечением преподавателей вузов, корпоративные кафедры и университеты, различные программы профориентации и поощрения талантливой молодежи, экспертноаналитические механизмы отбора студентов в соответствии с требованиями работодателей.

Новые формы взаимодействия участников образовательного процесса включают мероприятия по формированию единого образовательного пространства, организационные формы интеграции науки и образования, создание партнерских сетей и интегрированных структур (базовых кафедр, тематических лабораторий и т. д.), организацию эндаумент-фондов. Однако потенциал традиционных форм в виде производственной практики студентов на предприятиях полностью не исчерпан. Более половины работодателей считают его действенным механизмом получения обучающимися практических навыков при условии ее эффективной организации16.

В условиях кардинальных трансформаций на рынке труда, вызванных современными процессами смены технологических укладов и вызовами пандемии, необходимо дальнейшее развитие форм взаимодействия рынка труда и системы высшего образования и создание эффективных форсайт-инструментов прогнозирования перспективных направлений развития последней. Управленческие решения по совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров должны учитывать региональный контекст и согласованность экономических интересов и действий всех акторов с учетом потребностей и конкурентных преимуществ региона (Firsova et al., 2020).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящем исследовании были проведены оценка сбалансированности региональных систем высшего образования и анализ соответствия специальностей и направлений подготовки студентов вузов и потребностей в высококвалифицированных кадрах на рынке труда через сопоставление КЦП и фактического распределения контингента студентов. Структура выпуска в региональных системах высшего образования вследствие воздействия многих факторов зачастую обусловлена не потребностями региональных экономик, а спросом населения в сфере образования, представлениями абитуриентов и их родителей о социальном лифте, перспективных профессиях и трендах развития будущего. В итоге это несоответствие приво- дит к нехватке или избытку квалифицированных кадров по ряду профессий и специальностей, неэффективности расходования государственных и частных средств на высшее образование и дисбалансам на региональных рынках труда, которые не покрываются межрегиональной миграцией рабочей силы. Текущее состояние многих региональных систем высшего образования характеризуется неконгруэнтностью специальностей и направлений подготовки студентов структуре и потребностям экономики.

Подходы к определению стратегии развития региональных систем высшего образования должны быть ориентированы на согласованные управленческие решения в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для достижения баланса экономических интересов всех акторов, учета потребностей и конкурентных преимуществ региона и сокращения разрыва в квалификациях и балансировки спроса и предложения на рынке труда, а также на создание эффективных форсайт-инструментов прогнозирования перспективных направлений развития этого уровня образования. Кроме того, вузам необходимо выстроить релевантное взаимодействие с работодателями, предложить новые решения и постоянно адаптировать рабочие программы под нужды региона. Возможности для этого предусмотрены современными федеральными государственными образовательными стандартами.

Будущие исследования необходимы в части дальнейшего развития механизмов оценки потребностей экономики в кадрах и создания эффективной системы прогнозирования развития системы высшего образования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 18-010-01115 «Разработка методологии и инструментария оценки эффективности функционирования региональной системы высшего образования и моделирование ее сбалансированного развития».

Список литературы Структурные дисбалансы региональных систем высшего образования и рынка труда

- Авдеева И. Л., Андиева Е. Ю., Афанасьев В. Б. и др. Цифровая экономика: проблемы и последствия современных технологий. Орел: Изд-во Среднерус. ин-та управления - филиала РАНХиГС, 2019. 222 с.

- Апьтбах Ф. Дж. Глобальные перспективы высшего образования / Пер. с англ. под науч. ред. А. Рябова. М.: Изд. дом Высшей шк. экономики, 2018. 552 с. DOI: 10.17323/978-5-7598-1712-3

- Ашутова Т. В., Желнина З. Ю. Стратегический проект "креативный город - территория развития" как модель взаимодействия опорного университета и региона // Высшее образование в России. 2019. Т. 28, № 3. С. 116-126. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-3-116-126

- Галич А. Э. Дисфункциональность взаимодействия рынка труда и системы высшего образования в условиях трансформации России: дисс.. канд. соц. наук. Ставрополь: Северо-Кавказ. гос. техн. ун-т, 2005. 178 с.

- Зайцева О. П., Глушакова О. В. Оценка реализации политики управления региональной системой высшего образования: институциональный и финансовый аспекты // Сибирская финансовая школа. 2018. № 6. С. 20-29.